军迷看影视 蹩脚的救援行动

2023-07-06窦超

窦超

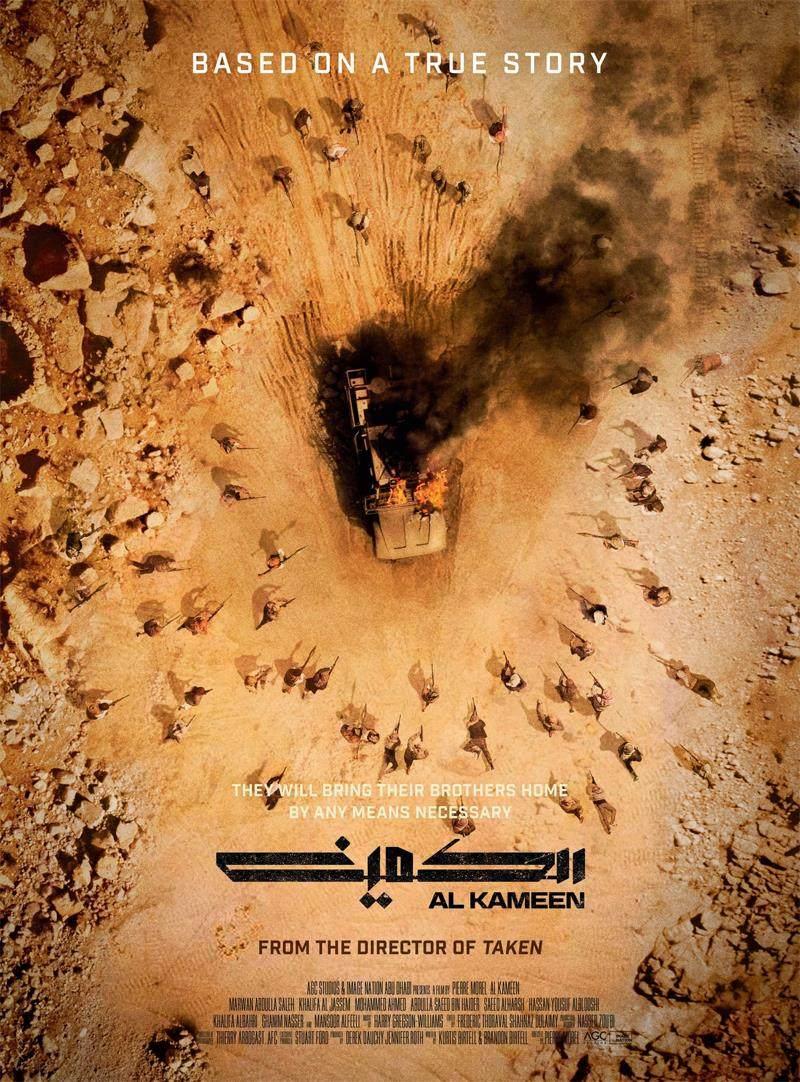

電影海报

充斥旧杂式武器的战场

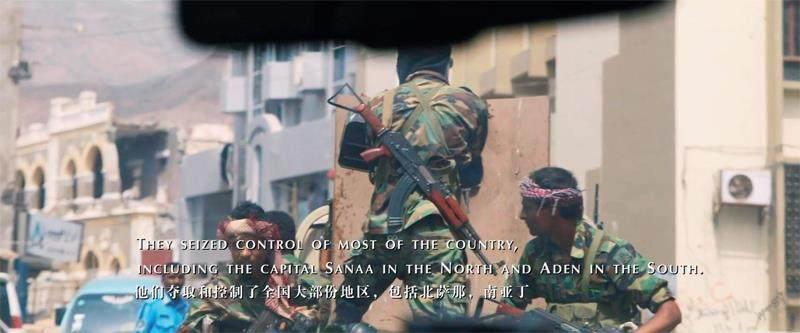

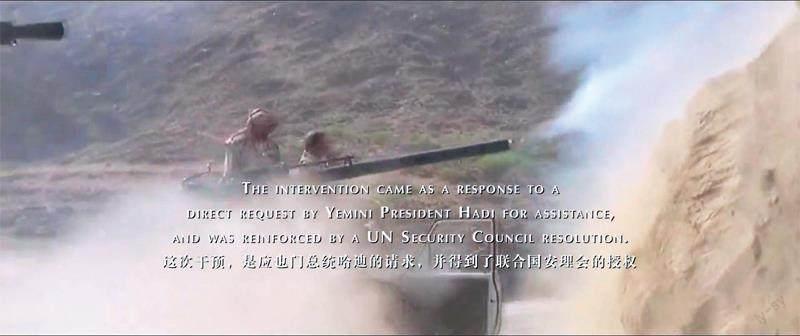

《沙漠伏击》片中开头采用一部分也门国内冲突的纪录镜头,真实反映了这场残酷内战的部分场景。在这些纪录镜头中出现很多不同种类的武器装备,其中就包括我国生产的56-2 式冲锋枪,交战双方都是混杂使用各国不同时期生产的武器,甚至同时使用苏式和美式这两种设计风格和弹药完全不同的枪械。例如,片头纪录镜头中的恐怖分子就同时使用AK 突击步枪和M249(或“米尼米”)轻机枪。片中除了混杂使用的苏式和美式枪械外,还出现了苏式和美式的无后坐力炮。

第一种无后坐力炮是苏式装备,即Б-10型82mm 无后坐力炮,我国曾对其进行过仿制。

这一切还要从二战时期说起。二战中欧洲战场地面作战的核心问题是如何有效地进行反坦克作战,因此催生了大量反坦克武器。德国“铁拳”系列反坦克火箭筒最早的研制灵感来自于达·芬奇的“前后发射平衡的火炮”,其主要的目的是消除火炮发射时产生的巨大后坐力,以此减轻火炮的质量和简化结构。

1910 年,美国出现了“戴维斯”无后坐力炮,采用平衡抛射原理来抵消后坐力(即炮身前端发射出炮弹的同时,后端抛射出同样质量的铅块或其他配重物,以方向相反的抛射力抵消发射产生的后坐力。此后,无后坐力炮多采用向后喷出发射药气体的方式抵消后坐力),因此火炮质量和结构得到了极大简化。有意思的是,这种世界上第一种研制成功的无后坐力炮是一门机载火炮,被装到飞机上用来打德国人的“齐柏林”飞艇。到了二战时期,面对坦克的巨大威胁,无后坐力炮由于质量和结构优势便于步兵携带,开始成为重要的步兵反坦克武器。

片中身背56-2 式冲锋枪的武装人员

片中装载在车上的Б-10 型无后坐力炮

德国“铁拳”火箭筒虽然与同样在二战中诞生的美制“巴祖卡”火箭筒名字一样,但并不是同一类武器,其本质上是一种发射超口径炮弹的小型无后坐力炮。无后坐力炮是利用与弹丸相分离的发射药燃烧产生的推力推动弹丸前进,与普通火炮是一样的,只是利用抛射方向相反的配重物或后喷发射药气体抵消了后坐力;火箭筒则是利用与弹丸一体化设计的火箭发动机推动火箭弹前进。无后坐力炮可分为滑膛和线膛两种,前者发射尾翼稳定弹药,后者则与普通线膛炮一样利用膛线稳定弹丸;火箭筒则只有滑膛一种,利用火箭弹的尾翼稳定飞行。两者相比较,无后坐力炮一般具有初速高的特点,因此射程和射击精度占有一定优势;而火箭筒更轻便,结构更简单。随着火箭筒性能的不断发展,无后坐力炮曾经一度沦落到被淘汰的边缘。但随着新技术和新材料的广泛运用,其原有的射程和精度方面的优势加上质量的大幅减轻,近年来开始重新受到重视。我国也研制了新型无后坐力炮,并在珠海航展上展出。

二战中面对凶猛的德军坦克,苏联竭尽全力研制各种反坦克武器,其中就包括Б-10 无后坐力炮的前身——SPG-82 式82mm 无后坐力炮。该炮研制成功较晚,未能在二战中使用,于1950 年开始装备部队。SPG-82 无后坐力炮性能并不能有效对付二战后的新型坦克,如其发射的破甲弹只能击穿180mm厚的装甲,因此很快就面临被淘汰的境地。1954 年,Б-10 无后坐力炮研制成功后,很快取代了SPG-82。Б-10 无后坐力炮口径同样是82mm,但其各项性能有了较大的提高。该炮为滑膛炮,发射尾翼稳定破甲弹,质量为87.6kg,可以利用双轮炮架由炮手牵引机动,射击时则利用三脚架支撑,必要时也可以在双轮炮架上射击。其配备有O-811 型榴弹和BK-811 型破甲弹,前者最大射程可达4500m,后者有效射程为400m,垂直破甲厚度可达240mm。Б-10 无后坐力炮还配备有放大倍率为2.5 倍的PBO-2 型光学瞄准镜,射击精度因此提升不少。这一性能指标在1950 年代还是相当不错的,Б-10 无后坐力炮大量装备苏联陆军和很多国家的军队,在1960 年代以前一直是苏联陆军的制式装备。

到了1960 年代末期,苏联研制出发射火箭增程破甲弹的СПГ-9式73mm 重型火箭筒(实际上也是无后坐力炮)后,Б-10 无后坐力炮就被逐渐取代。不过,该炮由于生产数量很大,至今仍然是很多国家军队的制式装备,在当代很多武装冲突中被广泛运用。例如,本片中就出现了Б-10 无后坐力炮被安装在车辆上使用的画面。我国的65式无后坐力炮就是该炮的仿制型号,其后继型号则为配备新式火箭增程破甲弹的78 式82mm 无后坐力炮。

片中出现的另外一种无后坐力炮是美式装备,即车载式M40106mm 无后坐力炮。这种无后坐力炮是在老式的M27 105mm 无后坐力炮基础上改进而成的,研制于1950 年代中期。为了防止与老式的M27 无后坐力炮弹药相混淆,采用106mm 口径。主要采用车载方式射击,也可以在地面上以三脚架支撑进行射击。M40 无后坐力炮配备有破甲弹、碎甲弹和箭式杀伤榴弹,最大破甲厚度可达500mm,发射破甲弹时有效射程为1350m。该炮是世界上第一种配备有试射枪(口径12.7mm)的无后坐力炮,射击时先用试射枪进行射击修正,等准确命中目标后再开炮,提升了射击命中率。片中的M40 无后坐力炮身管上方的细管子就是其配备的试射枪。随着战后坦克防护力的不断提高,M40 无后坐力炮的性能逐渐落伍,很快就被反坦克导弹取代。与Б-10无后坐力炮一样,M40 无后坐力炮仍装备在一些发展中国家军队中,并且在今天的战场上不断出现。

作为与美国M40 无后坐力炮类型相同的装备,苏联也研制了Б-11型107mm 无后坐力炮。其主要装备到步兵团级,却采用了牵引机动方式,通常由嘎斯-69 吉普车通过炮口的牵引环进行牵引机动。特别值得指出的是,我国研制的75 式105mm 无后坐力炮是在从越南获得的美式M40 基础上改进而成的,并非仿苏产品。从这一点上来说,我国无后坐力炮装备体系也是苏式和美式结合的产物。

作用太过“广泛”的RPG-7RPG-7

片中出现的美制M40 106mm 无后坐力炮

火箭筒在军迷心中绝对是神一般的存在。其出现在世界各地的军队或乱七八糟的武装组织装备序列中,不仅担当了装备比较落后的军队打坦克和装甲车辆的“本职工作”,而且连对手的人员、车辆、技术兵器甚至空中的直升机都纳入到自己的攻击目标清单中。从实战运用的角度来看,RPG-7 火箭筒的用途实在是太“广泛”了。

从发射原理来说,RPG-7 火箭筒也是一种无后坐力炮。其前身RPG-2 火箭筒是德国“铁拳”火箭筒的仿制发展型号。RPG-7 火箭筒相对于RPG-2 最大的改进是瞄准装置和采用了新型弹药。这种新型弹药是装有火箭发动机的新炮弹,平时仍被称为火箭弹。该火箭弹由引信、弹头、发动机和弹尾组成,前三者又被统称为弹体。其中,发动机主要用于增加火箭弹的飞行速度和距离,弹尾则主要用于盛装发射药并装有起稳定作用的尾翼。在发射前,火箭弹的弹体与弹尾是分开的,准备发射时才能将弹尾通过前端的螺纹与弹体上的发动机进行连接,最后装入发射筒内射击。发射时,火箭弹是由弹尾内盛装的发射药燃烧产生的火药燃气推动飞出筒口的。这个时候火箭弹上的发动机并没有处于工作状态。等到火箭弹飞出筒口15m 左右时,火箭发动机才开始工作以进一步增加火箭弹的飞行速度和射程。从这一过程可以看出,RPG-7 火箭筒的发射过程与无后坐力炮完全一致,火箭弹在飞离筒口之后才利用火箭发动机进行增速。至于网上有称RPG-7 火箭筒是无后坐力炮和火箭筒相结合的产物,笔者认为是不够严谨的。因为采用火箭增程炮弹的不仅仅是该型火箭筒,我国的78 式无后坐力炮同样采用了火箭增程破甲弹,那是不是也能将该炮称为火箭筒或者是两者结合的产物呢?这显然是不行的。

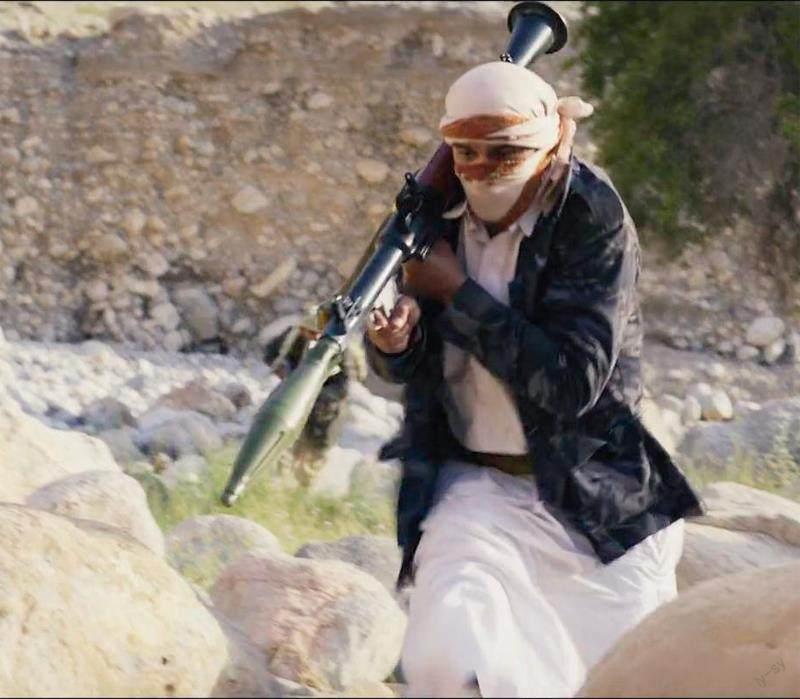

片中以大仰角射击的恐怖分子火箭筒,实际上是不行的

以大俯角扛着火箭筒跑动的恐怖分子

RPG-7 火箭筒作用“广泛”并不代表其作战效能很高,实际上在很多场合中只能说是起到一点震慑作用,很多时候远达不到射手所期望的效果。本片中恐怖分子几次使用RPG-7 对空中的阿联酋军队AH-64D 武装直升机实施射击,都没有命中目标就说明了这一点。在片中对于这一过程的表现上,实际上有不少瑕疵,最为明显的就是忽略了RPG-7 火箭筒比较严格的使用方式限制。因为无后坐力炮和火箭筒都没有明显的后坐力,其主要靠向后抛射平衡物或后喷火药燃气进行平衡,而不像普通火炮那样有炮闩封死火药燃气向后的喷射。例如,RPG-7 火箭筒在射击时规定:喷管后方2m 之内不得有障碍物,以防止火药燃气喷射时受阻伤及射手;筒尾正后方30m 内和6m 距离内左右各35°角范围为危险区,不能存在人员、弹药和易燃物品,以防止伤人或引发燃烧、爆炸事故。这就是说,火箭筒和无后坐力炮在射击时要考虑后喷火药燃气的危险,否则很容易引发事故。但片中的恐怖分子在用火箭筒向直升机射击时毫不考虑这一限制,举起就打,显然是后期电影特效增加的射击特效,否则演员怕是要立刻去找烧伤科大夫了。正确的方法应该是找到一个土坑或者较小的石块,将筒口深入土坑边缘或石块后方,利用土坑和石块遮挡后喷火药气体进行射击,这样对于射手来说才是安全的。

此外,片中恐怖分子以大俯角的角度扛着火箭筒跑动的画面,也是由于不了解RPG-7 火箭筒的特点而出错的。与从筒尾进行装填的火箭筒和无后坐力炮不同,RPG-7 火箭筒采用从筒口装填的方式装填弹药,这主要是由于其采用超口径战斗部的缘故。由于这一特点,火箭弹在筒身内并没有受到限位。火箭弹体上有一个定位钉,在装填时用于进入筒口上的定位缺口,以使得火箭弹装填到位时底火能够对正击针孔,确保击发时击针准确击打底火點燃发射药(这一原理和过程与普通火炮并没有什么区别)。但这个定位钉并不能起到对火箭弹的限位作用,这就存在着火箭弹在大俯角状态下向前滑落的危险。在我军的战术教材中,曾经特别指出在城镇作战中利用屋顶、阳台进行俯角射击时,要防止火箭弹脱落。而片中的恐怖分子像端着突击步枪那样扛着装填了火箭弹的火箭筒跑动,极有可能会导致火箭弹掉出来。我们在很多新闻画面和图片中都可以看到,国外冲突中那些RPG-7 火箭筒射手在装填了火箭弹的情况下,都是以大仰角持筒,就是为了防止火箭弹脱落。但这种方式存在着较大的走火风险,还是准备射击时再装填火箭弹更为正确。

恐怖分子用火箭筒向阿军防地雷反伏击车射击

片中的恐怖分子迫击炮阵地

恐怖分子手中的利器——反坦克地雷

在所有反坦克武器中,反坦克地雷可能是最其貌不扬且为人忽视的。这种看起来有些“傻呆呆”的武器却有着较高的作战效能,在实战中曾经发挥出很大作用。《沙漠伏击》一片中,恐怖分子对于这种兵器的使用十分高效,片中取得击毁或击伤阿联酋军队防地雷反伏击车的战果几乎都是依靠反坦克地雷达成的。

从片中恐怖分子的布雷方式来说,带有明显的机动布雷特点。机动布雷指的是在作战中针对敌方行动及时和灵活实施的布雷行动,通常采用火箭布雷车、抛撒布雷车、火炮和飞机等进行布设。机动布雷最主要的特点就是根据敌方装甲车辆的行动特点进行布设,并随着敌方行动的变化而相应地改变布雷方式和布雷地点,达到因敌军路线改变给予敌军更大打击。这种情况下,采用机械化布雷平台更为高效,但也有很多采用人工方式进行机动布雷的成功战例。我军在朝鲜战场上几次成功的反坦克作战中,有不少以人工方式进行机动布雷的情况,并且取得了很好的效果。很显然,装备以步兵轻武器为主的恐怖分子不具备使用机械化布雷平台实施机动布雷能力,但是其却利用阿联酋军队部署被分割的机会频繁实施布雷,成为其除RPG-7 火箭筒以外最主要的反装甲手段。片中,每当阿联酋军队的防地雷反伏击车被击伤无法行动后,恐怖分子立即在其周围的道路上布设反坦克地雷,用来封闭对手装甲车辆的机动通道,并实施破坏。阿联酋军队对于这种布雷方式毫无准备,注意力几乎全部集中在周围的恐怖分子人员身上,总是顺着道路向前猛开,直到轧上地雷被炸为止。在被反坦克地雷炸中后,防地雷反伏击车因为其独特的防雷设计,车内人员一般情况下是比较安全的,但由于车辆失去机动能力也就陷入只能被动挨打和遭到围攻的困境。应该说,恐怖分子的这一作战方式是成功的,在装备寡陋的情况下给予阿联酋军队以沉重打击。

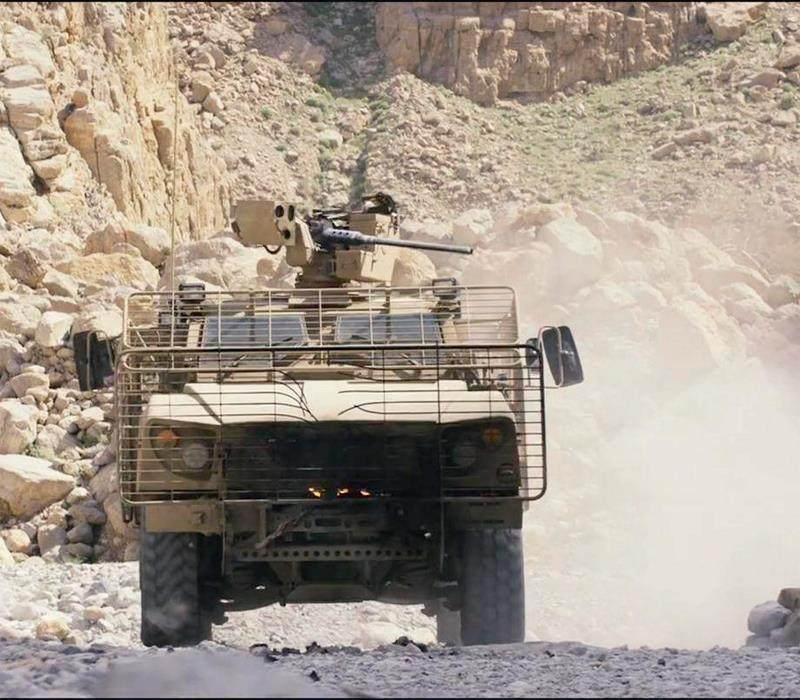

披挂格栅装甲的阿军防地雷反伏击车

正在布雷的恐怖分子

恐怖分子手中的TM-62 型反坦克地雷

片中,恐怖分子所使用的反坦克地雷,是一种苏式老型号地雷——TM-62 型。TM-62 实际上是系列化的反坦克地雷,包括多种型号,均为反履带式地雷。其中,TM-62M 为使用最广泛的型号,采用金屬雷壳;TM-62P 采用塑料雷壳,并分为3 种型号,分别是TM-62P、TM-62P2 和TM-62P3 ;TM-62B 采用无外壳结构,基本上就是一块炸药加上引信;TM-62D 采用木质雷壳;TM-62T 则采用环氧树脂和织物雷壳。上述这些型号的地雷中除了采用木制雷壳的TM-62D型为矩形外形外,其余均为圆形。圆形的几种型号基本结构相同,质量10kg 左右, 内装7.5kg 的主装药(装药由TNT 炸药、黑索金炸药和蜡混合而成)加中央引信。TM-62D 地雷质量为11.3~13kg,装药则为5.8~11.1kg,装有MB-62 型压发引信,外形尺寸为34×30×180cm。TM-62 系列地雷在布设时最小间距为5.5m,以防止地雷爆炸时引发邻近地雷殉爆。在目前的俄乌冲突中,TM-62 系列特别是TM-62M 型地雷仍然得到了很广泛的运用。从《沙漠伏击》一片中的画面来看,恐怖分子使用的TM-62 地雷外壳为白色,应该是塑料壳或者环氧树脂加织物外壳, 是TM-62D 或TM-62T中的一种。

拖拉低效的救援行动

《沙漠伏击》一片中从阿联酋军队的救援行动来看,其整体表现并不好,主要是行动比较拖拉,协同动作严重失调,导致整个行动显得非常蹩脚。具体来说,他们的行动表现出缺少协同和果敢不足的缺陷。

在被炸坏的阿军车辆周围布雷的恐怖分子

轧上地雷的阿军救护型防地雷反伏击车

轧上地雷的阿军防地雷反伏击车

阿联酋军队在遭受伏击当日的巡逻是一次例行巡逻,并没有预料到会发生激烈的武装冲突。因此,阿联酋军队巡逻时只派出了2 辆美制M-ATV 全地形防地雷反伏击车,即1 号车和2 号车组成巡逻小队遂行任务。这种防地雷反伏击车是一种轻型装甲车辆,主要用于替代数量庞大的美军高机动多用途战术车辆(即“悍马”家族,也包括装甲型“悍马”)执行在伊拉克和阿富汗战场的巡逻任务,具备更好的针对地雷和火箭筒攻击的防护能力。这是一种美军最新型的防地雷反伏击车,其性能因为质量等方面的限制也有一定的不足,主要为火力性能较差。该车型可配备包括从7.62mm通用机枪到40mm 榴弹发射器在内的多种武器,安装在车顶的武器站内。片中阿联酋军队使用的是装有12.7mm 遥控枪塔的型号,是一挺可以从车内遥控射击的12.7mm 大口径机枪(片中更大型的防地雷反伏击车则采用有人操控的装甲枪塔)。但因M-ATV 没有供车内乘员向外射击的窗口,因此全车在不打开车门的情况下只能利用遥控枪塔对敌人实施射击。这样一来,该型车在同一时间内只能对一个方向上的目标实施射击,如果单独行动非常容易受到敌方的多方向围攻,即使2辆一起行动也会存在这种弱点。最好的战斗队形应该是4 辆或更多的车辆共同行动,以区分不同射击区域,使得机枪火力能够全方位覆盖。

萨义德上尉指挥的只有2 辆车的救援小队,实力过于单薄

在基地整备的阿军防地雷反伏击车,注意其遥控枪塔

单车前往侦察的阿军1号车

当阿联酋巡逻队遇到车辆出现故障的也门政府军车队时,就根据其提供的情况前去查看。阿联酋巡逻队没有全体前往,而是留下2 号车帮助也门政府军修理车辆,只有1 号车孤身前往。由于M-ATV 不能同时对付多个方向上的敌人,在遇到伏击后只能够利用较强的防护力顶上一阵子,但做不到持久防护,最后在慌乱中轧上反坦克地雷后动弹不得。等到其枪塔被恐怖分子火箭筒击毁后,也就彻底陷入无力抵抗的境地。如果当时阿联酋巡逻队2 辆车同时前往,至少可以利用2座遥控枪塔轮流压制不同方向上的敌人,处境就会大为改善。增援车队到达现场后,遭到恐怖分子迫击炮的猛烈轰击后只能被迫退到其射程之外观望。直到在萨义德上尉主动请求带队进入伏击地点救援1 号车后,指挥官马兹鲁伊才同意其率队前往进行救援。此时,阿联酋军队匪夷所思地只派出了萨义德所在的1 辆M-ATV 和1 辆救护型防地雷反伏击车进入峡谷。后者是没有火力打击能力的,并且并未装备防火箭筒的格栅装甲。这样一来,阿联酋军队就又派出了一个没有相互支援能力的小车队进入战区。在这种情况下,即使救护型防地雷反伏击车不轧上反坦克地雷,萨义德的M-ATV 也顶不住恐怖分子的四面围攻,形成与1 号车和2 号车遭袭时同样的被动局面。之所以出现这种情况,看样子是阿联酋军队指挥官对于M-ATV 的装甲防护力过分放心,以及担心车队全体出动遭大口径迫击炮轰击而发生严重损失。

片中的阿联酋军队M-ATV 表现出了较强的防护力,在多次被RPG 击中的情况下仍能保证车内成员的基本安全,这也是阿联酋官兵在遭到围攻时主要采取躲在车内“挨打”方式的主要原因(只是1 号车遭到恐怖分子的汽油烟熏后才不得不离开车辆)。具体来说,M-ATV 可采用A、B 两种质量和防护能力不同的装甲组件,其各自的防护水平存在一定的差别。A 组件在360°范围内可满足北约Ⅰ级防弹要求(即可抵御30m 内发射的7.62mm 和5.56mm 步枪弹的射击),可承受8kg TNT 炸药爆炸冲击,满足北约Ⅲ级防雷要求(即可防御重8kg 反坦克地雷的爆炸);B 組件则可满足北约Ⅲ级防弹要求(即可防御苏式和美式狙击步枪在30m 内发射的7.62mm 钢制和钨合金穿甲弹的射击)、对于炮弹破片则满足Ⅳ级防弹要求(即可防御苏式14.5mm大口径机枪在200m 内发射钢制穿甲弹的射击),可承受10kg TNT 爆炸冲击,满足北约Ⅳ A 级防雷要求(即可防御重10kg 反坦克地雷在车轮位置的爆炸),并可防御部分类型RPG 袭击。这样看来,片中阿联酋军队使用的是装备B 装甲组件的M-ATV,其外部还装备有格栅装甲,车体具备防御RPG-7 火箭筒所发射的较老式火箭弹的能力。当然,该型车辆暴露在外面的车轮等重要部位面对RPG 等武器时是很容易被击毁的。依靠这种防御能力,阿联酋军队车内的3 名官兵在数量居于绝对劣势的情况下确实能够支撑相当长的时间,以等待救援。

火力不足的阿军巡逻车遭到恐怖分子围攻

总体来看,《沙漠伏击》一片中阿联酋军队的指挥官明显缺少果敢精神,抱着一种不安全就不前进的态度,行动非常拖拉。当武装直升机消灭了2 处迫击炮阵地,其中1 处是唯一的120mm 迫击炮阵地时,实际上剩下的1 处81mm 或82mm迫击炮对于防地雷反伏击车而言威胁并不大,这位指挥官仍然畏首畏尾,决定全队冲入峡谷的时间过晚,以致于进入峡谷中的5 辆车受到了很长时间围攻,增大了损失。

实习编辑/ 丁涌强