个体的吟唱:唐宋诗中“诗/吟+个体指涉”诗语考论

2023-07-05刘林云

摘 要:中晚唐以降,“诗/吟+个体指涉”系列诗语萌兴,并在宋代大放异彩,充分表明了对于“诗”和“诗人”(“我”)身份与价值的自我确认,形成了一种独特的“个体诗学”。特别是其中的“身体指涉”方面,直接指向了具象的身体器官或部位,反映出唐宋时期身体审美观念的变迁。书写身体是杜甫以降新的诗歌特质,而具象化的身体书写,也在“诗/吟”的修饰下实现了诗意化的表达,获得了品格上的提升。以“诗”为名,对“我”和“诗人”身份的突显,是个体生命和存在价值的吟唱,同时表明了唐宋诗人对于私人世界和世俗精神的关注,反映了唐宋之际审美思维的内向化转变。

关键词:诗+个体指涉;吟+个体指涉;唐宋诗歌;身体书写;个体诗学

唐宋之际,中国古典诗歌对于“身”的关注、思考和书写,大致经历了一个由精神而趋肉身、变抽象而为具象、转宏观而入微观、自高雅而渐世俗、从“公”(公共领域)而向“私”(私人领域)转变的过程。其中,身体书写与个体诗学的突显可谓是一个典型标志。中唐以降,“诗+个体指涉”“吟+个体指涉”两大系列诗语的出现,及其在两宋的兴盛,无疑与诗人对个体价值的重视紧密相关,又无一例外以“诗”和“吟”对其进行修饰和赋值,达到了“诗人合一”的效果。这一重要文学现象及其审美内涵,正表明了唐宋诗人对于“身体”“诗”和“诗人”的重要态度,是私人个体的诗学得以张扬的体现。

以“诗+个体指涉”诗语为例,这类诗语在中国古典诗歌中体系庞大地存在着,诸如:(1)内部部位/器官类——诗脾、诗肺、诗肝、诗肠、诗胆、诗脉等;(2)泛五官类——诗眼、诗耳、诗舌、诗喉、诗颊、诗眉、诗鬓等;(3)其他部位/器官类——诗腰、诗胸、诗腹、诗臂、诗手等;(4)精神指涉类——诗心、诗神、诗魂、诗魄等。另外,稍晚于“诗+个体指涉”诗语出现的,尚有“吟+个体指涉”一类诗语。后者以前者为基础发展成形,在构词方式、使用语境和审美内涵等方面都具有较高的同义性,往往可以并而论之。而从以上分类也可看出,“诗/吟+个体指涉”诗语中的“个体指涉”,主要包括个体“身体”与“精神”两方面的指涉。目前,国内外专门针对“诗/吟+个体指涉”诗语的研究几近于无,中国古典诗歌中的这两大系列诗语似乎尚未被学界所注意,这便为本文的研究提供了一个良好契机。

一、唐宋诗“诗/吟+个体指涉”诗语的计量分析

在诗歌这一体裁中,“诗/吟+个体指涉”诗语的使用首见于唐,兴盛于宋,泛散于明、清两代。就研究可行性而言,相关唐诗数量不多,可据《全唐诗》统计而出,而相关明、清诗却因数量庞杂而难以统计,唯宋代在“诗/吟+个体指涉”诗语的数量与类型、相关作品数量与质量、相关诗人数量等方面都体现得颇为全面、系统,足堪深入研究。因此,本文便以《全唐诗》《全宋诗》中的相关作品作为考察对象,统计出唐宋诗中“诗/吟+个体指涉”诗语的全部使用情况,汇成数表,并主要从数量与类型、作者与偏好、特质与内涵三方面进行计量分析。

(一)数量与类型

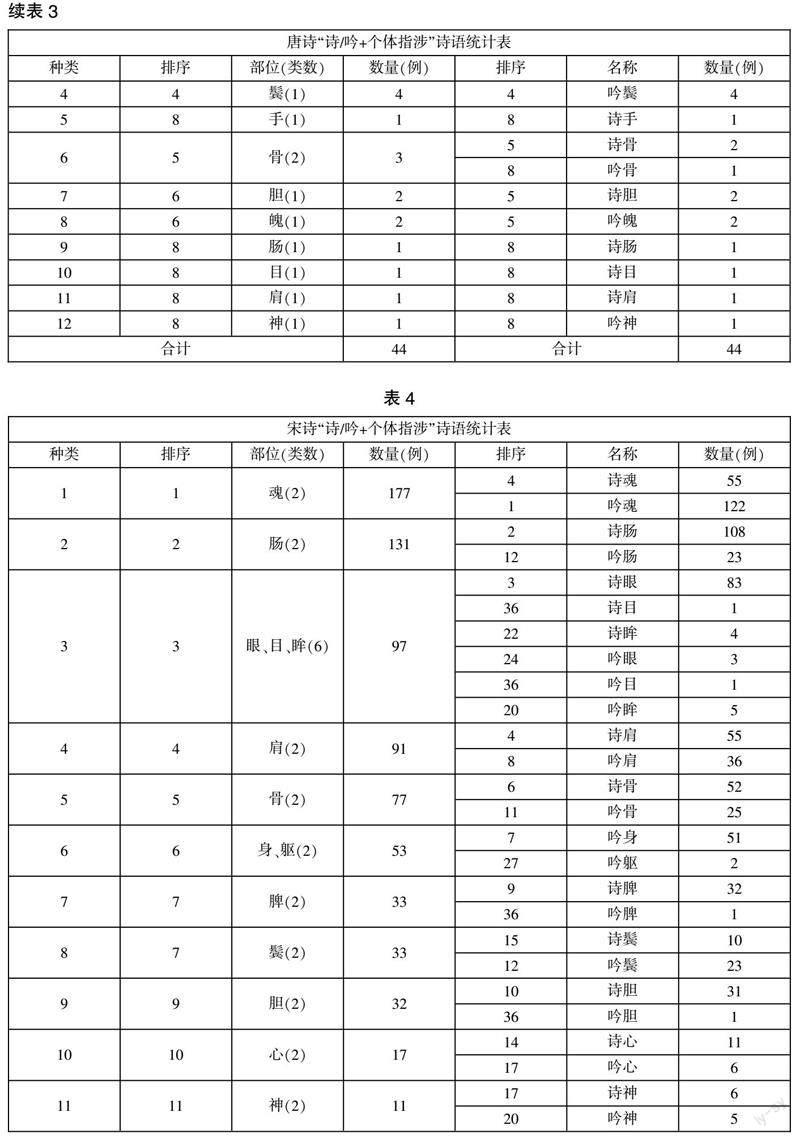

通过以上四表,可见“诗+个体指涉”“吟+个体指涉”两大诗语体系在唐宋诗中的使用是何其显著,从数量到类型,都现象级地展现了六百余年间诗人们的创作风貌,而这也构成了本文分析研究的基本参数与依据。

首先,对《全唐诗》《全宋诗》中“诗/吟+个体指涉”诗语进行整体考察,可以初步得出以下结论:

1.据表1可知含“诗+个体指涉”诗语的诗作数共计494例,其中唐诗15例,宋诗479例,宋诗占比极高,趋近97%;与之类似,在表2中含“吟+个体指涉”诗语的诗作数共计354例,其中唐诗29例,宋诗325例,后者占比约92%,是前者的近11倍。

2.表3呈示出《全唐诗》中“诗/吟+个体指涉”诗语的诗作数共计46例,表4则显示《全宋诗》中“诗/吟+个体指涉”诗语的诗歌作品数共计804例,直观表现出了相关宋诗在数量上占绝对优势。

3.结合表1和表2可知:(1)《全唐诗》《全宋诗》中“诗/吟+个体指涉”诗语的诗例数共计848例;(2)在《全唐诗》中,“吟+个体指涉”诗语的诗例数多于“诗+个体指涉”诗语的诗例数,前者几乎是后者的2倍;(3)在《全宋诗》中,“诗+个体指涉”诗语的诗例数多于“吟+个体指涉”诗语的诗例数,前者近于后者的1.5倍。

其次,从类型上看,结合表1和表2可知,“诗+个体指涉”诗語共计28种类型,“吟+个体指涉”诗语则有23种类型;其中两大系列诗语共有21种诗语指涉部位相同,较全面地含括了身体部位或器官的多个方面,也触及了心、神、魂、魄四个偏精神层面的方面;“身体指涉”方面总数居多,且种类尤多,但“精神指涉”方面的“诗魂”和“吟魂”在数量上亦颇可观。而且,“诗+个体指涉”系列中计有7种“吟+个体指涉”系列所没有的诗语类型,分别是“诗腹”“诗肝”“诗腑”“诗胸”“诗颊”“诗唇”与“诗耳”(合计13例);“吟+个体指涉”系列中亦有2种诗语类型是“诗+个体指涉”系列所缺失的,分别是“吟身”与“吟躯”(合计59例,其中“吟身”便占57例)。

而表3和表4便有意从大类上对“诗/吟+个体指涉”诗语进行统计,发现《全唐诗》中共有相关大类12种,而《全宋诗》中相关大类计有27种。对于《全唐诗》中的相关大类12种,《全宋诗》全部沿用,这表明唐诗中的“诗/吟+个体指涉”诗语在宋诗中得到了充分的继承;更有甚者,《全宋诗》中还至少出现了15个大类别的“诗/吟+个体指涉”诗语,是在继承唐诗书写的基础上自觉演变、发展起来的。

因此,不论是“诗+个体指涉”诗语还是“吟+个体指涉”诗语,都在唐代诗人笔下得到了一定程度的书写,表明他们已具备使用此两类诗语的自觉意识和创造能力。而宋代诗人在相关诗语的使用数量和类别上,都较唐人有了飞跃性的突破,这既与“宋人、宋诗多理趣语、精炼语、新造语和专用语”的文学思维密切相关,更表明“诗/吟+个体指涉”诗语在诗人写作中是具有强大生命力的,得到了诗人们的热心接受、改造与传播。

(二)作者与偏好

除数量与类型外,“诗/吟+个体指涉”诗语在诗歌作者及其写作偏好上也有较明显的特征,值得细作关注、探讨。据初步统计,《全唐诗》《全宋诗》中“诗/吟+个体指涉”诗语的使用诗人数量分别为26位、300位,凡326位,且两宋之诗人在数量上占据着绝对之优势。结合《全唐诗》“诗/吟+个体指涉”诗语数(44例)、《全宋诗》“诗/吟+个体指涉”诗语数(804例)可知,每位唐代诗人对相关诗语的平均使用数约为1.5例,而每位宋代诗人对相关诗语的平均使用数约为2.7例。这表明,唐宋两代诗人在使用“诗/吟+个体指涉”诗语上整体与平均频率都不算高,暗示出部分作者可能是主要使用群体,以及部分诗语类别属于诗人们的重点偏好。

以下两表分别是“唐宋诗‘诗/吟+个体指涉诗语使用前十位诗人统计表”和“唐宋诗‘诗/吟+个体指涉诗语使用前十位类型统计表”。

表5为《全唐诗》《全宋诗》中“诗/吟+个体指涉”诗语使用数量前十位诗人的统计表,大概具有以下3大特点:

1.数量总计222例,在《全唐诗》《全宋诗》“诗/吟+个体指涉”诗语总数(848例)中占比约26%,而类别合计28种。其中“诗+个体指涉”诗语148例、16种,“吟+个体指涉”诗语则74例、12种,表明“诗+个体指涉”诗语相对更多地为这十位代表性诗人所使用,并使用得更为丰富多样。

2.以上十位诗人又尽为《全宋诗》中收录之作者,其中南宋诗人方岳在使用数量与类别上均居首位;再者,在总计28种类别内,诗眼(41例)、诗肠(34例)、吟魂(23例)、诗肩(21例)均在20例使用数之上,得到了十位诗人的较高偏好。

3.“诗/吟+眼”(43例)、“诗/吟+肠”(37例)、“诗/吟+魂”(31例)、“诗/吟+肩”(30例)的使用数均不低于30例,同样表明十位诗人在整体上青睐于眼、肠、魂、肩四个类别的书写,这与上述第2个特点相似。

表6中各类诗语数均不小于30例,总数合计653例,在《全唐诗》《全宋诗》“诗/吟+个体指涉”诗语总数(848例)中占比约77%,尤以宋人诗例数为重。而且,吟魂(137例)、诗肠(109例)、诗眼(83例)依次居于排行榜前3位,加上诗魂(56例)、诗肩(56例)、吟肩(36例)等3類使用数量,便可知魂、肠、眼、肩四大类别乃是诗人们格外钟爱的,这亦可与表5下第2、3个特点相印证。

综合表5和表6,可知诗人们在使用同一大类中不同小类的倾向有所差异。典型如:在“魂”这一大类别下,“吟魂”有137例,远高于“诗魂”的56例;“肠”之大类别下,“诗肠”有109例,居诗语数排名第2位,但“吟肠”(23例)的使用数却并未进入前10位;与之类似者如“诗眼”(83例)、“诗胆”(33例)、“诗脾”(32例)均列于排名前10位,而与之相对的“吟眼”(3例)、“吟胆”(1例)、“吟脾”(1例)的使用数却寥寥无几,差距悬殊。这表明,即使在同一个大类别下,唐宋诗人们对“诗/吟+个体指涉”诗语中的某些小类别也情有独钟,尤其是魂、肠、眼、肩、骨等系列,而它们都是值得深入探讨的重点。

4.据表6可知,“诗+个体指涉”诗语占据了7个类别,诗例数总计423例,平均每个类别约60例;“吟+个体指涉”诗语仅占3个类别,但诗例总数仍然可观,有230例,平均每类约77例,反而高于前者。这体现了诗人们在使用“诗+个体指涉”诗语时,类别可能相对更多样,且整体较丰富;也表明诗人们使用“吟+个体指涉”诗语的类别虽然更少,却或许相对集中(最典型的便是对“吟魂”的书写),同样暴露出了诗人们的写作偏好。以上种种,既是对作者与偏好的初步考察,又为后续更具针对性和深入性的探究奠定了基础。

(三)特质与内涵

更进一步,还需要注意考察《全唐诗》《全宋诗》中“诗/吟+个体指涉”诗语与某些特定关联字(词)——形容字(词)——之间的关系,因为这些特定关联字(词)往往具有特殊的情感、精神内涵,指向诗人的内在世界和审美态度。

在分别统计和考察了老(衰)、愁(忧、恼、惆怅)、耸(竦、高、崚嶒、峥嵘)、清(爽、快)、瘦(臞/癯、崚嶒、稜稜)、苦(涩、艰、难、断)、冷(凉、冰、寒、冻)、坚(固、刚、顽)、曲(回、折)、大(壮、豪)、病(疾、痛、疼)、枯(干、涸、萎)、香、温、酸、健、穷、明(朗)等大量形容修饰类关联字(词)后,筛选出与“诗/吟+个体指涉”诗语直接相关的关联字(词)前五位,它们均有20例以上的诗歌作品作为支撑。而其他关联字(词)的结合,则因相关诗作数量过少而难做整体性研究。统计表如下:

据上表可知“耸”“冷”“瘦”“清”和“大”及其各自的近义字词分别居于排行榜前5位,表明它们与“诗/吟+个体指涉”诗语的书写有较明显的关联,也间接反映了诗人们的写作偏好。

就具体文本而言,首先,“耸”“瘦”“冷”三类关联字(词)与“骨”“肩”勾连最为密切,也是表现“诗/吟骨”“诗/吟肩”诗语特质与内涵的典型代表;它们的使用与孟郊、贾岛等诗人苦吟诗风有不可分割的内在联系,这是后续研究需要关注的重点。其次,“大”这类关联字(词)与“胆”(主要是“诗胆”)明显直接相关,集中于表现诗人性情或作品风格具有“大”“健”或“豪”之气势,既通俗易懂,又将“诗”与“身”进行了日常化、简单化的比附,显示出诗人们独特的写作策略。最后,亮点相对较不突出的“清”及其关联字(词)也有一定特点,它们都与“骨”“肩”关系较为近切,同样佐证了诗人们对“诗/吟+骨”“诗/吟+肩”两大诗语的书写用情用力之深,是不可绕开的研究对象。

二、具象化的身体书写与品格提升

如上述诸表所示,唐宋诗中的“诗/吟+个体指涉”诗语,主要由“诗/吟+身体指涉”“诗/吟+精神指涉”两大类诗语构成。其中,不论是总体数量还是具体种类“身体指涉”都较“精神指涉”更为突出,也更堪深入探讨。这些诗语的广泛使用,都指向诗人们对于个体活动和私人世界的关注,作为诗歌创作主体的诗人“我”,往往既是审美的发出者,又是审美的对象。尤其是“身体指涉”方面的表达,更突出地呈现出了具象化身体的特质,使得个人的身体书写成为中晚唐以至整个宋代诗歌的一个重要面相。

前文已强调,“诗/吟+个体指涉”这样的表达本身就极富诗意,前缀“诗”或“吟”作为一种修饰和限定,直接赋予了个体(尤其是身体器官或部位)明显的“诗”的气质。并因“诗”和“吟”所具备的主体实践性,更使“诗的生成”与“身的体验”并存于同一诗歌创作活动中。而容易为人忽略的身体,正是在这种新的观看方式下,获得了前所未有的地位。身体的诗意化表达,同样可以视为诗人们试图借助“诗”的力量对世俗化的“身体”进行价值提升的策略,也为他们花费大量精力和笔墨对日常身体状况进行书写提供了合法性。

对于具象化身体的关注与书写,是唐宋诗歌发展、转向过程中的重要一环。实际上,“书写身体”作为一种典型现象进入诗人们的视野,大概始于杜甫。从《诗》《骚》时代起,诗歌中的“身”便多服务于政教、德性或精神、心灵,长期都未获得独立的、具身化的审美性书写。直到杜甫出现,诗人们才认真、平等地关注到私人性的“身体”,行诸庄重而神圣的诗歌写作中。

子美将大量目光投注进个人的具象身体状况中,留下了“有客有客字子美,白头乱发垂过耳”(《乾元中寓居同谷县,作歌七首·其一》)、“峡中一卧病,疟疠终冬春”(《寄薛三郎中》)、“衰年肺病唯高枕,绝塞愁时早闭门”(《返照》)等诸多相关诗句,病历般誊录了其个人具象身体的疾病和衰老,并寄寓了强烈的家国之喻。这在不同层面上为韩、孟、元、白等大批诗人所扬波,并在宋人处得以光大,衍及后世,作者、作品不绝。其中,唐代典型如白居易之写白发、韩愈之写落齿、李贺之写感官,各成特色;而在宋代苏轼的现存诗作中,更是“出现‘病字225次,‘涉病诗206首,分别占总数的7.97%和7.29%”,足见其对身体给予了充分的关注,南宋的陆游和辛弃疾等人更是在“身体书写”中写出了杜甫式的家国隐喻。

可以说自杜甫以来的诗人眼中,自我私人性的身体不仅仅是感知、表达外在世界的主体,也成了诗人言说、审美的客体。前者是后者的基础,后者更是对前者的发展与超越,将私人身体(包括器官、部位)提升为了一种“景观”或“隐喻”,催生出了全新的诗歌景貌和审美视野。更重要的是,“诗”本身不仅是精神事件,而且是一种身体性活动。在这一活动中,调运情思,乃心、脑之责,二者为人体重要器官;推敲吟哦、落笔成章,则依靠于眼、口、手、足等身体部位——极具精神性的“诗”本质上还是身体性的产物。职是具象化的身体构成了诗歌的有机部分,“诗学至少应该部分地落实为身体学”。

本文所关注的“诗/吟+个体指涉”诗语(尤其是“诗/吟+身体指涉”诗语),便全方位地涉及了具象身体的诸多部位、器官,在具体的文本中对它们有细致、生动的刻画。身体的具体感受(寒、冷、痛等)、生理需求(饥、渴、乏等)和健康状况(病、瘦、老、丑等)等都大量地被诗歌书写、放大出来,同时有意提升了“身体”的诗性与神性。

以较典型的“诗/吟骨”为例。大概是《周易》中所言“近取诸身”(孔疏曰“近取诸身者,若耳目鼻口之属是也”)③的主要缘故,作为身体重要部位的“骨”很早就进入了中国古代的审美视野,被纳入诗、文、书、画等文艺领域的批判范围内。尤其是经历过魏晋南北朝时期的重要总结与沉淀,“骨”一跃成为美学批评中的重要概念,“风骨”“骨力”“骨气”等相关术语更是为人津津乐道。在这一发展过程中,“骨”超越了其狹义上的个体指涉,而衍生出了丰富的象征、隐喻意义,且后者往往是使用者所真正关注并强调的。所以,“诗骨”一词的形成必然是建立在“骨”具有个体指涉的基础义项上的,并由此延伸至精炼、瘦硬等抽象义项上。

“诗骨”最早在中晚唐时期的孟郊、李洞等人笔下出现时,就表现出苦吟式的穷、愁、瘦、苦,当时的诗人们也都对身体的“骨感”审美青睐有加。而中晚唐的画作与画论同样传递出明显的“尚瘦”趣味,对于“骨”“肩”的突出尤为典型。有学者指出:“中唐,所谓‘瘦‘疏‘寒,已不再是饥寒、贫病的代称,而是精、气、神的象征,成了美的标识。”其实此论不妥。在中唐,“瘦”“疏”“寒”等词仍常指向身体承受的饥寒和贫病,带有深刻的苦涩之味;其难能可贵处正在于诗人不停留在兀自呻吟、自怨自艾的浅层痛苦中,而是能在困境中突起,呈现出一种傲岸不屈的挺拔之态,即所谓“精、气、神”的超越之态。

自赵宋以来“诗骨”在诗人们笔下大量出现,降及明清,“诗骨”中的“骨感”都一直是重要的表现层面。寒、病、穷、愁等往往是“诗骨”的重要特征,尤其是“瘦”字更经常为诗人们所青睐,组合成“诗骨瘦”这一惯用语。宋、元、明、清皆不乏以“诗骨”状写自身不幸或坎坷境遇的诗人,而其中“诗骨”一词具有多重指涉意味。首先,大量的“诗骨”是具象的、实在的,可以“瘦”貌之,同时,落实到具体的诗句语境,如在“诗骨自怜山样瘦,酒肠君似海能宽”(《和魏定父早春十首·其四》)、“镜颜加老丑,诗骨带穷愁”(戴复古《吴门访旧夫侍郎有藏春园》)和“灯影尚怜诗骨瘦,雨声偏向客窗多”(谢晋《秋庭雨窗》)等句中,我们能够明显地感受到“诗骨”的实在性,与经典的“风骨”“气骨”等截然不同。“诗骨”显然成了一种具象的指称,指的是作为诗人的身体本身,以“诗骨”代指“诗人之身”。其次,孟郊、李洞两位苦吟诗人首创“诗骨”一词时,直接注入了他们身体和精神的困苦和伤痛血液,使得“诗骨”之“骨”一开始便与“苦”有了内在联系。故孟李之后大批诗歌作品中的“诗骨”都沾染着痛苦、凄寒和穷愁之气,形成了一个重要的精神谱系和书写母题。另一方面,随着使用的普遍化和宽泛化,在后期,“诗骨”的使用往往就是普通之“骨”的诗意表达了,并不一定要和孤苦、愁闷等消极情感挂钩,更多是作为一种习惯性的意象来使用。

总之,唐宋诗人们在使用“诗/吟骨”这类诗语时,不仅强调了“诗骨”之“骨”的抽象含义和精神指涉,更突显身体之“骨”的具体状态,这与文艺批评范畴中的“骨”很不相同。他们反复强调“骨”的现实具体含义——作为身体本身的关键部分,具有结缔、支撑和塑形的重要作用。这恰恰是深化身体书写的体现,与“诗/吟骨”相类似的“诗/吟肩”,在使用过程中同样具此种意义。而这具象化的身体书写既有其世俗、物理的一面,更因诗意的表达而上升为“诗性之身”,从而实现了身体品格上的提升。

三、以“诗”为名:“我”和“诗人”身份的突显

“在中唐以前,写作基本上是一种公众性的表述,即使是在构筑私人空间时也是如此。”而“公”(公共领域、公共空间)与“私”(私人领域、私人空间)关系显著的转变,正是在中唐时期开始的,延及晚唐、五代,并在宋代实现了根本性的“公”“私”调和与平衡,那正是世俗精神和个体色彩更为斑斓多姿的表现之一。而在“私”的空间里,作为“诗”之主体的“诗人”——也即“我”,无疑成了书写与表达的焦点。

“诗/吟+个体指涉”诗语的使用,一方面突出了唐宋诗人们对于个体存在与具象身体的关注,另一方面却有意以“诗”和“吟”作为前缀来进行修饰、限定,这同样表明了对于“诗”(“吟”)的重视,进而也彰显出了“诗人”的身份与标识。这大概有两方面的原因:其一,随着科举制度的完善、诗歌及其活动本身的发展,“诗”越来越为文人们所重视,成为文人们极为重要的精神活动,他们对于诗意、诗性和诗思都表现出极大的热情;其二,文人们对于自我“诗人”身份日渐有了明确严肃的体认,甚至出现了类似于“专业”和“專职”性质的诗人,这同样是时代大背景下文人们精神追求的体现。而且,以“诗/吟骨”“诗/吟肩”为典型的诗语中,“骨”“肩”不仅仅指具体的身体部位,而且往往是以部分代指整体,指向的往往就是“人”这个整体,既是身体的“人”,又是精神的“人”,“诗/吟骨”“诗/吟肩”等往往就是“人骨”“人肩”的一种美化表达。

中晚唐、宋代诗人们对于“诗”(“我”)的格外重视,除“诗/吟+个体指涉”诗语堪为体现外,尚有其他用语可作证明。这段时期出现了大量诗歌纪事性或理论性著作,不少径以“诗”命名:皎然《诗式》、孟棨《本事诗》和张为《诗人主客图》等,诞生于中晚唐;降及两宋,以欧阳修《六一诗话》为先声的“诗话”体作品,雨后春笋般涌现。再者,与“诗/吟+个体指涉”诗语结构相似,“诗仙”“诗魔”“诗病”和“诗豪”等用语的大量出现,同样彰显出对于“诗”与“身”的重视和审美。从比较的视角,探讨“诗/吟+个体指涉”诗语与“诗仙”“诗魔”和“诗病”等类似称呼的关系,以及与佛、道等宗教文化的渊源,别具意义。

上表是对唐宋诗中“诗+仙/魔/病/豪”诗语的粗略统计,就诗歌而言,王建、白居易、薛能和范仲淹四人,很可能就是四种对应诗语的最早使用者。“诗仙”“诗魔”和“诗病”这三类诗语,自中唐之际已为诗人们所自觉使用;而“诗豪”在诗歌中的使用,则应到宋初方普及开来。

唐代是佛教(包括禅宗)与道教大发展的黄金时期,大量诗人的思想和创作都在不同程度上受其影响。如李白、王维、白居易和李贺等,都明显受过其中一家或两家文化的熏染,并反映到了文学观念和创作中。中晚唐时期,许多饱受人生苦痛的诗人都投入了宗教怀抱,或借助宗教理念、术语进行诗歌创作。“诗/吟+个体指涉”诗语中的“身”“心”“骨”“神”“魂”“魄”等,与上述的“仙”“魔”之类的语词,在同一历史时期得到了大量关注和书写,自然会让人将其与当时兴盛的宗教联系起来,尤其是佛禅思想。

儒、释、道三家皆有“神”之概念,而“仙”之概念则为释、道两家所特有。释、道两家的“神”“仙”内涵和用法虽然不同,但本质上都指超脱凡俗、得道无碍的至高境地。因唐宋诗中的“诗神”一语似并无明显的宗教意味,姑置之不论。唐宋诗人们在使用“诗仙”时,则带有一定道家神仙色彩,主要是为了体现诗人或诗歌才力深厚、超凡不俗、奇伟飘逸等。另外,佛教素有“四魔”“八魔”之说,而所谓魔障,乃指任何可能扰乱个体身心、妨碍其修行的意绪和行为;唯有破除魔障,才能获得真知和觉悟。故中唐时期“诗魔”这一用语的产生和内涵,也或与当时流行的佛教有直接关联。

现在普遍认为“诗仙”乃指李白,但“整个唐代,并没有人称李白为‘诗仙”,而是多指称白居易,其他所指还包括刘禹锡、贾岛等,宋代始有较多唤李白、杜甫为“诗仙”者。不论具体所指如何,唐宋时期部分“诗仙”的使用都体现出了道家的神仙气息,如“紫烟楼阁碧纱亭,上界诗仙独自行”(王建《上李益庶子》)、“诗仙归洞里,酒病滞人间”(白居易《待漏入阁书事奉赠元九学士阁老》)和“缀玉联珠六十年,谁教冥路作诗仙”(李忱《吊白居易》)等,“上界”“归洞里”和“冥路”等都透露出了道教色彩,诗人自身也可能正是道家的信徒。

至于“诗魔”,大概化用了佛教中的“魔”“心魔”和“魔障”等概念,基本都指向了诗歌创作过程中心绪、情思上的烦恼和障碍,或走火入魔式的创作激情。白居易、贯休、齐己和李中等人,对此有较典型的书写体认。如白居易在吟诗、作诗过程中,频频发出类似于“唯有诗魔降未得,每逢风月一闲吟”(《闲吟》)和“酒狂又引诗魔发,日午悲吟到日西”(《醉吟二首·其二》)的感慨,以“诗魔”来表明创作困扰或冲动;齐己之“分受诗魔役,宁容俗态牵”(《自勉》)、“诗魔苦不利,禅寂颇相应”(《静坐》)和“还应笑我降心外,惹得诗魔助佛魔”(《寄郑谷郎中》)等,既明显与佛教(禅宗)直接相关,又写出了诗人内心“诗魔”的强大,也衬托出其对于诗歌创作的执着之深。

佛教讲求“即心即佛”“即凡即圣”和“即身成佛”,主张现世的凡心、肉身通过修炼便可证道见佛;故其推重“以身供养”,即“以戕害自家身命或躯体表示信仰之坚定与虔诚的一种苦行,包括‘烧身‘燃指等”③。面对“四谛”“八苦”,佛教为了将世人引向解脱,提出的应对之法颇为极端:“实行自制、拒绝物质福利和感官享受、忍受环境压迫、进行自我折磨等种种方法修行。”在佛教的流播过程中,这样的理念同样会渗透进文人们的思想世界,进而影响他们的人生态度和诗歌创作。

联系中晚唐诗人们面临的人生苦境,以及当时统治者对于佛教的宣扬,我们可知诗人们的基本接受态度。他们虽不至于完全信奉佛教,将佛家理念尽数付诸实践,但在人生态度和诗歌观念上却很可能受到过佛教思想的启发。当时盛行的“苦吟”和“吟苦”,便与上述佛教理念不无相似之处;诗人们抱持的“身体诗化”和“诗化身体”之态度,将“诗/吟”和“身”统一起来,亦契合了佛家的某些思维方式。中晚唐苦吟诗人们对“诗”的态度,在相当程度上颇似宗教徒对“佛”的态度,甘愿以身体的修炼和损耗去践行、体悟“诗”(“佛”)的真谛。

此外,“诗病”一语在中晚唐的使用,也与“诗魔”多有语义重合,而且因“病”的身体性、生理性特点,其也往往与诗人身体的衰病相互印证。如“千题万咏过三旬,忘食贪魔作瘦人。行处便吟君莫笑,就中诗病不任春”(薛能《自讽》)和“诗病相兼老病深,世医徒更费千金”(齐己《遣怀》),其中“诗病”的使用都与诗歌创作、吟哦有关,类似于“诗魔”词义下的烦恼、障碍之意,同时还指向了自我身体的“老病”和“不任春”,也是将“诗”与“身”结合的写作策略。“诗病”总是给诗人们带来精神、肉体的双重苦恼,甚至于诗人的疾病、衰老都与“诗病”直接相关。这种思维方式也类似于宗教模式,本质上还是体现了诗人们的诗歌观与身体观。

“诗豪”最早当出自白居易《刘白唱和集解》,用以评赞刘禹锡:“彭城刘梦得,诗豪者也,其锋森然,少敢当者。予不量力,往往犯之。”刘禹锡心性刚毅、诗风豪健、才力超拔,故而的确可称为诗中豪杰。而“诗豪”一语在诗中的使用则相对较晚,也多承袭乐天之论断,指向刘禹锡其人其诗,但无明显证据表明其与宗教思想或“身体”有内在联系,然而“诗+豪”这种组合形式,却与中晚唐、两宋时期“诗/吟+个体指涉”诗语相通。

可以说,“诗+个体指涉”诗语、“诗+仙/魔/病/豪”用语、《诗式》与“诗话”等,都是“诗+某名词(或名词化语)”的构造形式,核心都是强调“诗”之重要。它们在同一历史时期涌现,是诗歌发展到较成熟阶段的必然结果,而绝非偶然。作为一种特殊用语,它们为唐宋诗人所创造,并引导更多接受者广泛使用,与诗歌作品整体一样,都是“作者本质力量的外化”,即“作者审美经验的物化、语符化”。而对于“诗”之名的敏感,归根结底也都是诗人们对于“我”和“诗人”标识的格外重视。

四、私人化的世界与内向化的观看

长期以来,在中国传统文学主流中,“诗”都不是纯私人性质的,而主要是公共性、集体性的,多属于国家和社会等公共空间。对典型的士人而言,“诗”需要承载相应的社会责任,意识形态的力量必然灌注其中,“兴、观、群、怨”甚至很早便是其基本原则。尽管诗可用来表达私人的具体情思活动(思亲、惜别、怀乡、闺怨或自怜等),但它仍是为了面对社会、公众诉说,表达的最终价值依旧归属于公共层面。而且,直接关乎政治、教化、社会的诗歌更是其中的大宗,典型如杜甫、白居易、苏轼和陆游等人的大部分作品。

同时,“诗”是文人交际中的重要媒介,作诗也是诗人们切磋往来的重要活动;又因科举选拔和干谒、荐举等仕途层面的需要,“诗”的书写也往往具有典型的“公”的特征。但大概自杜甫和诸多中晚唐诗人在诗歌中大量书写身体后,一种空前的风气便蔓延开来,日趋于盛,表现出诗人们对私人领域、个体世界的关注,这是一种与“公”截然不同的“私”的表现。

身体具有明显的二重性:自然性与社会性。若仔细分辨自然生物学意义上的“身体”和社会学意义上的“身体”,就会发现这两种“身体”,“前者是生存活动的主体,后者则成为实践活动的主体,实践活动建立在生存活动的基础上,故后一个‘身体亦常将前一个‘身体包摄于自身之内”③。当中晚唐诗人们近乎病态地描写自然身体的疾患与痛苦时,也影射了身体在社会性层面上蒙受的创伤。宋代的“永嘉四灵”、江湖诗群亦大多仕途失意、身世悲凉、命运坎坷,往往对社会、政治表现出一种失望、怨愤,甚至是冷淡疏遠的态度。他们写诗往往更多落实在私人情感、世俗生活上,更关注诗歌在个人方面的作用,对传统的“兴观群怨”有所排斥,这便是对于“私”的侧重。“唐末文人的自我调整,在意识形态中的表现是‘私人化的取向;所采取的方式,就是关注着个人的生存状态与现实生活处境”。唐末如此,两宋亦然,这与那些诗歌中对俗世生活和细微事物的偏爱是一致的,其中对身体的关注也是“公”与“私”两种力量博弈的全新结果。

唐宋以降“私领域”迅速崛起和拓展的重要标志,是私人占有和趣味的增强,将物质享受与诗性精神熔铸一炉。宇文所安曾在“特性与独占”的主题下,探讨韩愈、白居易和柳宗元等中唐诗人对于“物”(如个人土地、山庄、园林,乃至山水等)之拥有权的重视——“在中唐,诗人开始为了经验感受而花钱买地”。同时,中唐诗人们开创性地借助这种世俗性的行动,来塑造或彰显自身的性情与作品的特质,而这种对个体意识和所有权的宣示,“既是经济现象,也是文化和话语现象……包含了对占有物的赞美与展示,而这本身即是一种‘文化资本,是对价值的生产和创造”③。宇文氏所言之“特性与独占”特征,在世俗精神、商业经济愈加发达的宋明清几代更为醒目。就诗歌这一体裁而言,正是在唐宋以来的诗人笔下,“身体书写”得以更为丰富多样地呈现出来,并在“公”与“私”、“外”与“内”、“雅”与“俗”等多种相对领域内表现出不一样的选择和张力,“诗/吟+个体指涉”诗语的大量使用亦是其表现所在。

最典型的莫过于诗人们对于“诗/吟肠”的使用。作为人体消化器官中的一部分,“肠”具有消化和吸收的重要功能,对于人体的新陈代谢而言不可或缺。然而,其在传统审美领域却往往与世俗、鄙陋和肮脏相关,或者径直作为一个抽象、笼统概念而存在着。然而,在“诗/吟+个体指涉”诗语中,“诗肠”(109例)与“吟肠”(23例)的书写格外醒目,反过来,其也为观照唐宋转型时期的世俗趣味和私人世界提供了一个微型切片。从大量具体文本来看,唐宋诗人们对“诗/吟肠”的广泛使用,很重要的两个维度便是饮食感官与思维情思的私人感受。饮食感官方面,诗人可以借助一己之“诗肠”来品尝人间美食的百味;思维情思方面,诗人们又在不同语境中呈现出“诗肠”的煎熬或曲折。总之,“肠”这样一个此前多被忽略的重要人体器官,在唐宋诗人笔下的“诗/吟肠”诗语中,呈现出了空前具体化、细致化和多样化的样貌,从侧面反映了私人生活的丰富及其世俗特质。

与此同时,对“肠”这类身体细部的全面注视和纯文学书写,也表征着唐宋文人们目光投射的改变。确切地说,这是唐宋之际文化、审美和生活方式转型的一种表现,体现出的是一种平淡、日常、有趣的世俗精神,更时时透露出诗人们对于个体世界的关注与发现,从而也在诗歌写作中缔造出了一个精彩纷呈的“身体的世界”。中唐以前,身体固然也是诗人们感知、审视外界的主体,但是他们——包括其作品的受众,都更关注身体感知的外部世界和精神世界(而恰恰在很大程度上忽视了作为感知主体和媒介的“身体”),这种“观看”模式是向外的、发散式的。而因中晚唐至宋代诗人们对身体的特别关注,更多地将目光从外界收缩回来,着眼于作为感知主体的“身体”和“内心”本身,这种“观看”模式是向内的、收缩式的。与之相随的,此前发散式的观看方式,需要努力在外部世界寻求诗料和诗意;收缩式的观看方式却与之相反,尝试在私人的肉体领域或内部世界挖掘诗趣、创造诗性。从大历诗人到韩孟诗派,自元白诗坛降及晚唐、两宋诗林,大批诗人目光都慢慢发生了内向化的转变,对世俗世界和个人体验表现出了空前的兴趣。他们在诗歌书写的主题、内容、语言和意绪上,都表现出俗、实、淡的特点来,且有意以世俗心看世俗物,于俗世中发现独特的诗性和趣味。赵宋一代的世俗世界及精神更趋于盛,很长一个时期内,“繁华的都市生活、承平的社会环境、普遍的享乐心理,共同铸就了宋代文化特有的崇尚‘悦身、娱心、愉情”文化特征”。从文学上的表现看,一方面是词这种适合了“宋型文化”的文体写作蔚然成风,追求身心的享受与愉悦;另一方面表现为诗歌中引入了大量世俗的事物、思维与情感,体现了宋代与民同乐的文化心态和以俗为雅、化丑为美的日常情趣。

如此种种,使得唐宋转型之期的文人身体观,与前人更重精神而较轻肉体的身体观相比,呈现出了全然不同的风貌,反映的也正是社会、经济、文化等因素发展变化下,诗人(文人)心理、精神与诗歌(文学)风貌的变化。就本文所关注的“诗/吟+歌体指涉”诗语而言,唐宋诗人们大量使用这些用语,并延及后代,正与上述所提及的对世俗世界、个体生活和私人趣味的关注这种转向紧密相关。从偏重于精神世界转到重视身体领域的变化,这本身就构成了中国文化思想的一大变动。而其转型期的唐宋时代,“诗/吟+个体指涉”诗语所指向的世俗精神和个体趣味,只是其中的重要表现之一,而远不能代表“转型”的全部内容。

结 语

在中国古典时期,“诗”这一体裁自诞生之日起,便承担起了吟咏性情、政治教化的功能。这种分化,一开始便埋下了“公”与“私”两股力量将来如何相互对抗、协调和影响的种子。而至于古人立命求真所必须依赖的物质性、具象化之“身”,也一直面临着地位提升与回降、扭曲与还原、遮蔽与发现的矛盾问题。当愈来愈成熟的诗歌(观念、范式及写作本身日趋自觉的“诗”)与愈来愈丰富的身体(思想学说和纯文学书写中不断被揭示的“身”)二者相碰撞、对话与融合时,便产生了“身体的诗化”和“诗化的身体”。

“诗/吟+个体指涉”诗语的出现和广泛使用,是此种新思维、新方式的体现之一,大批诗人将“身”托付于“诗”以获得身份标识,而“诗”反过来又为“身”赋予了更深刻的审美内涵。这些诗语是中国古典诗歌观、身体观发展到一定时期,在特定的社会、文化、历史的大型“培养室”中发生“化学反应”后的产物。对于它们的讨论与研究,绝对不能从具体的历史语境中抽离出来,它们恰是观照唐宋文化生态、文人心理、诗歌理路的一种“在场的证据”。

古语云“诗言志,歌永言”,唐宋诗人们对于“诗/吟+个体指涉”诗语的发明和使用,无疑是彰显“诗”与“个体”之价值的一种策略,既是自我志趣的言说,也是生命和语言的吟唱。不论古代还是现代,诗人们在不断的书写中所要传达的个体思想和存在价值,都是历久弥新的文学世界和文学研究必须用心倾听,并尽可能传唱下去的歌声。

作者简介:刘林云,中国人民大学国学院在读博士研究生,主要研究方向为汉唐文学、唐宋诗学。