中国发达的人工冶铜技术与踪迹难觅的奴隶社会

2023-07-01供稿毛卫民王开平

供稿|毛卫民,王开平

内容导读

基于西方文明历史曾出现强大奴隶社会而中华文明历史未见奴隶社会的事实与相关的历史学共识,尝试探讨了中国缺失奴隶社会的原因。考察显示,气候和地质条件的变化导致文明之初中华民族先民中的夏族、商族、周族等族群不得不作大规模的长距离迁移。因萌生于西方文明出现的千余年之前,早期中华文明区内各地的生产力相对低下、难有财富积累,人力也无明显的被奴役价值,因而族群间缺乏互相掠夺、盘剥的驱动力。另一方面,各地先民的祖居地区蕴藏着较丰富的铜矿资源;人工冶铜技术的成熟、大量铜兵器的使用、以及族群间因争斗而难以遏制的潜在杀伤,成为了征服扩张的巨大阻力。缺失的驱动力以及显著的阻力使得各族群在迁移相遇时更倾向于尽量避免不必要的争斗,而积极地相互融合;因此融合成为了中华文明的主要特征,明显有别于欧洲文明的形成背景及其相应的特征。经过第一次民族融合高潮、并形成体量巨大的单一融合民族后,再难在华夏民族内部清晰地划分出奴隶主族群和数量巨大的奴隶族群,以至中国失去了形成奴隶社会的客观条件。

人们熟知,古希腊、古罗马等早期的西方文明历史上曾经出现过强大的奴隶社会。奴隶社会并不仅仅是说曾经有过奴隶及奴隶制度,而是指奴隶的数量占据了人口总数的很大一部分,且奴隶的劳动成果成为了社会经济的一个主要支撑。古希腊时期的城邦社会中保持着庞大的奴隶群体,以古希腊最大的斯巴达城邦为例,公民、即奴隶主的人口约4~5 万,奴隶人口约20~30 万、超过总人口的50%,每户公民家庭管制7 户奴隶,其他人口是没有公民权的外来自由民[1]。雅典城邦的奴隶人数也达到人口的50%[2]。这两个城邦的奴隶人数均远远超过具有公民权的那些奴隶主的人数。古罗马时期几乎家家都持有奴隶,奴隶人数也曾达到人口的40%[1]。古希腊马其顿君主亚历山大东征时于公元前332 年一次就俘获了3 万腓尼基人,并把他们贩卖为奴隶[2];古罗马扩张时期更是频繁地数万、十数万地俘获异族被征服者或战败者,并把被征服族群整体地贩卖为奴隶[2],以此确保持续不断的奴隶来源。

残酷的奴隶社会自然会激起奴隶的强烈反抗。例如,古罗马时期大规模奴隶起义持续不断;公元前137 年意大利西西里的奴隶起义达到20 万人的规模[1],公元前72 年之后斯巴达克奴隶起义军的人数也曾达到12 万人的规模[2]。大量奴隶世代相传、永无天日的困苦生活,以及因而产生的精神抚慰需求还导致了基督教的普及[2]。持续不断地使被征服族群的民众整体不论老幼妇孺均沦为奴隶、社会人口中数量巨大的奴隶群体、频繁而规模巨大的奴隶起义、早期为满足奴隶们的精神抚慰需求而普及的宗教等种种历史现象,从多个方面充分证明了早期西方文明曾长期存在的庞大奴隶社会。

然而,在中华文明早期是否存在过奴隶社会的问题上却存在诸多争议。历史文献和考古成果能够证明的是,在中国远古时期曾经出现过奴隶,但直至今日也无法证实:当时奴隶的人数在人口中占据了重要比例、奴隶的劳动成果成为了社会经济的主要支撑、大规模持续地掠夺和贩卖奴隶、大规模而持续的奴隶起义等;在秦汉之前,除了时而出现过的一些鬼神祭祀外,中国也未曾出现过统一的宗教[3]。凡此种种都说明,中国历史上并不存在一个显著的奴隶社会阶段。用历史的文献以及考古成果证明中国历史上是否存在奴隶社会,并不在于证实是否曾出现过奴隶,而关键在于客观地证明当时社会中奴隶的数量占据了人口总数的很大一部分,且奴隶的劳动成果成为了经济的一个主要支撑,以及由此在社会发展过程中所应出现的一系列相关的历史现象,否则就不能认可奴隶社会的存在,也因此并不需要持其它看法的人去证明奴隶社会如何不存在。近些年来,深入从事历史学研究的主流观点逐渐转而对中国历史上是否存在奴隶社会的问题持否定态度[4−6]。有鉴于此,中国为什么没有出现奴隶社会就成为了人们需要思考的问题;若不尝试逐步厘清相关原因,也难以完全平息关于中国是否存在奴隶社会的争议。

中华文明初期各地先民的人工冶铜条件与铜器的使用

通常在广泛使用铜器的推动下,人类社会生产力达到温饱有余水平后就开始进入文明时代[7]。一般认为,西方文明萌生于公元前1200 多年的古希腊文明,中华文明则起始于约公元前3000 年。中国古代早期的基本族群为夏族、戎族、胡族,夏族中演变出来的夏后氏、戎族中的商族、胡族中的周族后来分别成为了夏、商、周等王朝的主导族群;其中夏族因其成员众多、分布地域辽阔而在各族群中属于主干部族,其它各部族均在中华文明的初期逐渐融入夏族,即采用夏族的语言文字、姓氏制度、社会政治制度、价值观等[8]。

分析显示,进入铜器时代以来中国和西方社会都在逐步推广使用铜器,铜矿资源则是促进铜器时代发展的关键性支撑。然而在铜矿资源方面中西方社会却存在着显著差异,中国的铜矿资源遍布各地[9],而包括欧洲、北非、与之相邻接的西亚等地总体的铜矿资源却非常缺乏[10],致使中西方经历了发达程度完全不同的铜器时代[11]。在人类出现之前地球各处的铜矿资源已经生成,且在人类出现之后通常不会发生本质性变化,只是等待着人类的开发利用。考证显示,夏族的起源地在跨越陕甘宁的陇山地区,商族的起源地在吉林东辽河—松花江上游或哈达岭一带,周族的起源地则在内蒙古河套地区至宁夏一带[8]。陇山地区的陇县蕴藏着铜矿[12],吉林的舒兰市、磐石市、安图县、汪清县、珲春市等哈达岭周边地区均有铜矿分布[13],内蒙古靠近河套地区的乌拉特后旗有铜矿区[14];另外,介于夏族和周族祖居地之间的宁夏中卫地区也有铜矿分布[15]。因此在夏族、商族、周族的起源地均可以获得足够的铜矿石,以支撑各族发展人工冶铜生产并推广使用铜器。约公元前3000—公元前2000 年属于中华文明早期的五帝时代[16]。考古证实,在此期间中国较多使用铜器的地域主要涉及甘肃青海周边的马家窑文化、以山东地区为中心的龙山文化、辽西地区的夏家店下层文化等[17]。与石器不同,铜器不仅会因严重锈蚀而损失,且在远古时代当一件铜器因损坏而被废弃后,仍会被反复重新融化或重新锻打、再制成新铜器使用。因此在漫长的历史长河中大多数远古的铜器很难保留至今。尽管如此,在青海[18]、甘肃[19]等夏族发源地都发现了五帝之前及五帝时期属于马家窑文化的古老铜器,在靠近商族发源地的辽宁牛河梁发现了大量属于夏家店下层文化的铜器[20],及五帝时期的冶铜遗迹[21]。在内蒙古、宁夏等周族发源地区尚未发现大量的早期铜器,但沿周族祖先向中原地区迁移的可能路径上,在内蒙古的鄂尔多斯朱开沟[22]、陕西榆林石峁古城[23]等地都发现了夏王朝出现前后的早期铜器。

综上所述,分布于中国各地的先民们都有机会获得较为充分的铜矿资源,同时以早期的制陶技术为基础,也掌握了冶铜所需的高温技能[11];因而他们较早地普及了人工冶铜技术,并更大范围地使用铜器[3]。与欧洲地区相比,中华文明范围内的各地族群很早就开始更普遍地、在更为广泛领域使用铜器[24],进而展示出了极为繁荣和发达的铜器时代[25]。同时期欧洲地区的铜矿资源却较贫乏、高温技术也有限,由此导致了西方文明欠发达的铜器时代和较低的铜器使用量,甚至长期处于铜石并用时代[24−25]。

社会经济和生产力发达水平与奴隶社会

克里特岛位于希腊南端地中海与爱琴海连接处,南面是古埃及文明区、东面是西亚文明区,西北面是与欧洲大陆相连的希腊伯罗奔尼撒半岛;处于不同文明地区海上贸易通道的中心地带。约公元前2000 年,克里特岛的气候非常适合农业发展,致使经济繁荣,且海上贸易发达,以来自西亚和北非的族群为基础在当地形成了受族群祖居地影响的米诺斯文明、或称克里特文明;岛上有少量外来的铜器及奴隶[26],但未见存在奴隶社会的证据。约公元前1400 年,与克里特文明衰亡同时期,伯罗奔尼撒半岛上以欧洲内陆人为基础形成了与克里特文明不同的迈锡尼文明。基于造成克里特文明繁荣的类似原因,迈锡尼文明地区经济繁荣、海上贸易发达、有外来的铜器、并有存在奴隶的迹象[1−2]。约公元前13 世纪,多利亚人自北方欧洲内陆入侵后毁灭了迈锡尼文明,随后形成了古希腊文明[26],当地族群整体沦为外来族群的奴隶,进而出现了如上所说的强大城邦制奴隶社会。显而易见,当经济和生产力水平发达到一定程度,以至一个人的劳动能力明显超过维持自身生存时这个人才有作为奴隶而被奴役的价值;同时,繁荣的迈锡尼文明所积累的财富也易成为外来强势族群掠夺的目标。较高的奴役和掠夺价值会成为发动争夺战争的驱动力。因铜矿资源缺乏和长期的铜石并用时代,环爱琴海的这些文明区域内无法储备充足的铜兵器[10],由此降低了族群间争夺战争的损伤程度和发动战争的阻力[24],进而为在西方社会建立起强大的奴隶社会提供了前提(图1)。

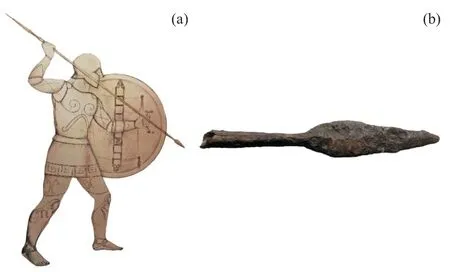

图1 全副武装地去掠夺财富和征服奴隶的古希腊重步兵(a),及约公元前6 世纪古希腊士兵所使用的铁锚(b)(希腊国家考古博物馆)

然而,约公元前3000 年中华文明刚刚萌生的时期,比古希腊地区的上述文明早了约1000 多年,因而当时中国各地人类族群相应的经济生产能力会非常低下;虽然能初步维持温饱有余的生活[7],但有余水平应该非常有限、且不稳定,一旦遭遇气候突变或地质灾害而未做迁移,就会危及到族群生存。夏族、商族、周族等先民族群所起源的陇山、吉林哈达岭、内蒙古宁夏等地区的自然环境和气候条件并未显现出特别适合当时的人类族群去推动繁荣的农耕发展,这些先民显然也未能积累出丰富的财富,否则也不必先后离开祖居地,经过长距离的迁移与艰难跋涉而逐渐汇聚于黄河中下游地区[8]。另一方面,这些先民们已能较容易地获取铜矿资源并较好地掌握了人工冶铜技术,因此均可以随身携带较轻便的铜器迁移,包括铜器时代出现的新型工具:铜兵器[24]。

由此可见,在中华文明萌生之际,其经济和生产力水平显著有别于克里特岛和迈锡尼地区经济繁荣和贸易发达的状态,因而发动奴役和掠夺战争的驱动力和阻力情况也截然不同。长距离的迁移行为表明:各族群并没有明显的财富积累,且一个人的劳动能力和劳动成果也未能明显超过维持其自身生存的需求,由此使得族群间可供相互掠夺和奴役的价值空间和驱动力极低。同时,各族群所掌握的铜器使用能力较高、铜兵器又比较普及,极大地增加了族群间争斗时可能造成的伤亡,即大幅提升了暴力争斗的阻力。有鉴于此,迁移过程中相遇的各先民族群大多会理性地选择避免无谓的争斗,或面对强势族群而迅速回避、逃离、屈服,或不同族群经协商而融合,进而扩大了族群的规模,并增强了对抗自然和抵抗其它族群侵害以求生存的能力。因此在中华文明的早期,迁移相遇的众多族群往往不去作无利可图的拼死对抗,而是优先选择逃离或互相融合;融合也导致了中华文明的初期形成了黄帝集团、炎帝集团、东夷集团等超大的融合群体;只是在难以妥协的超大集团间才会发生持续战争,且战争之后仍会互相接纳、融合[16]。

约公元前2000 年,舜领导部落联盟集团的时代,各地洪水泛滥达到高峰;夏后氏部落的大禹负责组织集团范围的治水工作。为组织各部落联合战胜洪水灾害,大禹先后花费13 年时间,走遍集团各水患之地组织抗灾,最后终于战胜洪水[16]。当时集团内部的结构并不很紧密,稳定性也不高。大禹走遍各地,亲自组织和领导联合抗击洪水的工作,各个地方部族在这个过程中亲身体验到了依靠集团整体实力合作治水的必要性;治水的成功也增加了整个集团的凝聚力,进而在很大地理范围内推进了华夏民族以夏族为中心的凝聚和进一步的互相融合。在历史的演变过程中商族、周族逐渐融入了夏族,且随后都自称是夏族。如《商颂·殷武》有“设都于禹之续”,《周颂·思文》有“陈常于时夏”等。经过长期的融合,融入了商族、周族等众多民族后的夏族就逐渐演变成了华夏民族[3,8]。当西周政权为解决较小的周王朝族群管理大批其它族群的难题而建立分封制时,把大量原商族乃至原夏族的民众打散,与周族民众及其统治者混合,分批调整或迁移到各诸侯国领地后,进一步促进了不同族群的通婚、融合,弱化了族群差异,完成了中华民族的第一次融合高潮,致使西周时期的阶级矛盾并不尖锐[4]。自此,融合成为了中华文明的一个核心特征(图2)[8];同时,这一特征大致消除了族群间因争斗和掠夺而大规模捕获奴隶、并建立强大奴隶制社会的基本条件。

图2 体现中原与西域相互融合的汉代“五星出东方利中国”织锦护臂(新疆塔里木盆地边缘的民丰县出土,显示汉文化已融入西域;新疆维吾尔自治区博物馆/左宏供图)[27]

文明时代早期的奴隶制度

西周建立分封制的同时,在农耕经济上还推行了井田制,即西周的上层阶级获得大块优质的“公田”,普通农夫也可获得较少量的“私田”;农夫们虽然需要先料理好“公田”,但也有确保自身基本温饱的“私田”[28]。这种制度安排虽体现出了人与人之间的不平等,但广大农夫仍能保留基本的生存条件,并未落入奴隶状态,避免了社会主要矛盾的尖锐化[4]。当时的社会中虽然会有少量奴隶,但主流社会的融合传统却无法支撑奴隶的数量在社会结构中占据重要位置;同时,既未见因广泛的残酷压迫而引发大规模奴隶起义的现象,也未见因大规模的精神抚慰需求而在秦汉时期之前产生过统一的宗教。

在远古的文明社会中总会存在一定数量的奴隶。但要形成以巨大数量奴隶为基础、使一族群内几乎家家都可以持有奴隶、进而构成奴隶社会,则通常需要一个族群战胜并征服其它族群,且强迫其族众整体沦为奴隶;同时还需像古希腊、古罗马那样在巨大奴役价值的驱动下不断向周边扩张、征服,以便大批量地借助持续捕获异族民众来充实奴隶群体[29]。通常所说的捕获战俘补充奴隶群体的过程,如果只是把俘获的少量士兵用作奴隶就无法支撑奴隶社会;因此,奴隶社会所捕获的战俘,应该像诸如古希腊、古罗马时期那样,须把被征服地区或民族所有士兵和老少妇孺等民众整体当作战俘,并转而贩卖成奴隶,以使奴隶社会得以世代延续。中华文明形成初期相对低下的生产力、极为低下的财富积累、严重缺失的人力奴役价值、发达铜器造成的巨大扩张征服阻力等众多因素,导致难以出现族群间以掠夺和奴役为目的的征服战争,失去了形成奴隶社会的条件。一旦文明的融合特征形成,随后即便生产力不断提高也难以在已融合成同一民族的人群中产生出奴隶社会。例如春秋战国时期,众多诸侯国虽然争霸,但都自认同属于华夏民族。由齐国建立并由六代国君延续了约150 年的稷下学宫培育出了诸子百家等大批不同学派的学者,这些学者随后奔赴各地辅佐不同的诸侯国君;各诸侯国的精英跨国通婚的情况也非常普遍。基于当时族群融合的现状,即便争霸战争捕获了战俘,也未常见令其为奴隶的现象,更不要说伤及各国的普通民众;以致秦统一后原各国平民均获得了与秦国平民同样的平等地位[2]。

古希腊文明是铜器时代末期多利亚人侵入迈锡尼地区后而建立的文明,并因此形成了对外扩张、征服的文明传统。古希腊文明后期和古罗马文明的对外扩张、征服主要发生于人类已经进入了铁器时代的时期。以业已形成的文明传统和所建立的奴隶制为基础,这两阶段的西方文明随后主要是借助发达的铁兵器来实现持续的对外扩张和征服,并维护着强大的奴隶社会[30]。

比古希腊和古罗马文明更早、并对其有重要影响的两河流域文明和古埃及文明也存在涉及相应奴隶制的报道,但迄今为止对这些早期文明奴隶制的研究尚不完善。公元前20 世纪之前,西亚的两河流域尚处于美索不达米亚文明的前期阶段,其间西亚地区不仅经受着欠发达的铜器时代和较低的铜器使用量[11],而且生产力水平,即其所达到温饱有余的水平应该也比较有限。现有的研究显示[31],例如直至公元前几世纪、古希腊亚历山大东征扩张之前,两河流域苏美尔文明的奴隶制并未导致该地区的所有家庭都能保有被奴役的奴隶。根据公元前2000 多年以前生产力水平尚且较低时期的楔形文字记载,可以窥见到苏美尔文明早期社会的奴隶制结构[32−33];当时大多数奴隶是本地的土著人,奴隶人数在总人口中的比例以及奴隶劳动对社会经济的作用均微不足道,自由的劳动力是支撑当时社会经济的主体;少量奴隶可以由罪犯转变而来,但更大数量的是一些人因为拖欠债务并遭受惩罚而转变为奴隶、或是保持奴隶身份的奴隶家庭后裔。也有一些奴隶源自军事行动产生的战俘,但外来的奴隶很少;奴隶可以像财物一样被买卖和继承,在适当条件下也可以被释放而重新获得自由[33]。

现有的观察和分析显示,苏美尔文明地区的奴隶制度与古希腊和古罗马的制度存在着显著差异,在古希腊文明扩张到该地区之前,奴隶制在古代近东文化的生产领域从未占据主导地位[32];因此当地很可能从未形成过强大的奴隶社会;即尽管世界各地的早期文明普遍出现过奴隶制度,但除了西方文明等若干文明以外,以奴隶人口为主、以奴隶劳动为社会主要经济支柱的奴隶制社会未必是包括中华文明在内的其他人类文明都必然经历的社会制度。古希腊时期,尚未进入文明社会的北方多利亚人等强势族群侵入富庶而军事弱势的迈锡尼文明地区后不仅掠夺到大量的财富,而且了解到奴隶制可永久性盘剥获利的优势,由此才迫使被征服族群整体沦为奴隶、建立起强大的奴隶社会,进而形成了西方社会与众不同的新型文明时代。

结束语

本文仅尝试探讨了西方文明主要族群所在地区产生奴隶社会、以及中华文明主要族群所在地区未能产生奴隶社会的原因。这些原因主要涉及世界上覆盖范围广大、人口众多的主要文明所产生的客观环境和条件,以及人类趋利避害的天然本性,并非单纯出于各地人类族群的主观愿望。繁荣的铜器时代、以及因而导致中华文明的较早萌生,使得初期出现的华夏民族呈现出鲜明的融合特征;由此,中国历史上难以出现族群间大规模的掠夺和盘剥、进而丧失了形成奴隶社会的基本条件。强大的融合特征不仅避免了中华文明奴隶社会的形成,还持续促进了随后数千年内四次大规模的民族融合高潮,是形成今天中华民族形态的文明基础,也使中华文明保持了强大的生命力,得以成为惟一的、历经数千年而不间断地延续至今的世界古老文明。

全世界各地规模不同的人类族群及其早期文明是否会产生奴隶社会及相应的原因,未必都与中西方文明的情况相同或相似。中国历史上,在体量和经济力强大的汉族周边生存着许多规模较小的民族,有些民族就出现过不同类型的奴隶制度,如藏族、彝族等地区。这些民族邻接强大而以融合为特征的汉族、自身族群规模小而无能力向周边发达地区扩张、自然和地理等生存环境较恶劣且复杂、长期自我相对封闭、文化教育水平相对落后、经济和生产力快速提升的空间不明显、被外部侵扰的价值也有限,因此其产生奴隶制度的原因及相应特征会有所不同。另一方面,也有待进一步探讨:西亚和北非等许多经历过不同发达程度铜器时代的不同文明地区所曾出现的奴隶制度是否曾经构成过奴隶社会。总而言之,可能存在多种影响是否产生奴隶社会的因素,也与相应文明历史的发展及其可获得的资源环境有关,需要针对具体情况继续作深入的分析和研究。

致谢:北京大学外国语学院苏美尔文明专家拱玉书教授为本文提供了关于苏美尔文明奴隶制的咨询和文献资料,新疆众合公司的左宏博士为本文提供了汉代织锦图片;在此特对两位所提供的帮助表达诚挚的谢意。