2000—2018年我国市域粮食产能对耕地利用综合压力的时空响应及影响因素分析

2023-06-29殷冠羿李广昊张雪鹏杨英杰白雨柔刘烨菲

殷冠羿, 刘 爽, 李广昊, 张雪鹏, 杨英杰, 白雨柔,刘烨菲, 娄 毅, 解 帅

(山东师范大学 地理与环境学院, 山东 济南 250358)

基于国内人多地少的基本国情,我国粮食安全工作长期致力于解决14亿人的粮食问题[1-4]。我国耕地利用的总体模式,不仅面临耕地总量少、质量不高、后备资源不足、水热资源分布不均的内部禀赋特征,同时面临建设用地占用、补充耕地质量低下等外源性挑战[5-6]。在新冠疫情引发的国际粮食贸易危机中,及时掌握粮食安全主动权的目标也对我国耕地利用提出了更高要求[7]。深刻复杂的国内外发展局势,强调了保障粮食安全与耕地利用优化的重要性。耕地作为粮食生产的基础要素,综合衡量其内外源压力是提升粮食产能的前置条件[8],探讨粮食产能对耕地综合压力的响应机制,将对我国耕地利用及粮食安全保障提供重要的理论及应用价值。

面对耕地利用压力及粮食产能的综合问题,部分学者聚焦耕地压力的空间分异及驱动机制[9-10]、耕地压力与粮食安全的发展趋势[11-12]、非粮化空间分异与驱动机制[13]、耕地质量及数量与粮食产能的空间耦合等研究领域[14-15]。实证研究为全国及区域耕地压力的认识及初步识别提供了重要的科学依据,但目前仍有部分问题亟待深入讨论。第一,学界多以粮食生产与消费之间供需比关系的传统研究范式来衡量耕地压力[16],而国内耕地利用面对的压力复杂多元,传统耕地供需比的方法已难以全面反映当前我国耕地压力的实际格局。其次,区域性研究较多,大范围降尺度研究相对较少,无法反映我国自然、经济禀赋的地域差异导致的耕地压力异质性[17]。第三,新发展格局的时代性赋予粮食安全内涵以多样性,对粮食产能的解读不应囿于传统视角,应基于复合型视角,充分考虑粮食产能对耕地利用综合压力的响应机制,反映国家耕地利用的现实需求和困境,而目前针对粮食产能与耕地压力双系统时空响应的工作仍相对缺乏。

针对上述问题,本文拟聚焦2000—2018年我国市域粮食产能对耕地利用综合压力响应机制的时空分异及影响机制展开分析。本文对耕地综合压力的分析对象向耕地利用非粮化、非农化、产业结构压力的综合视角拓展,更突出自然、经济禀赋的地域差异对耕地压力的影响。其次,相比省级尺度实证分析,市域尺度探索将提供重要的信息补充。最后,基于地理探测器对粮食产能-耕地综合压力响应机制的分析,将增强自然及经济禀赋的地域差异对粮食产能响应水平的解释力,对粮食产能及耕地利用的优化策略提供关键要素信息。

1 数据与方法

1.1 数据来源

以我国内陆333个地级市为基本单元,分析2000—2018年粮食产能对耕地利用综合压力响应的时空分异及影响因素。耕地利用压力、粮食产能数据及粮食产能对耕地利用压力响应机制的影响因素指标数据取自市级统计年鉴、自然资源年鉴、地方政府财政公报和规划文件。

1.2 耕地利用综合压力和粮食产能的测度

耕地利用面临的压力是一个相对综合的概念,其基本内涵指耕地利用过程中,社会经济发展、人类活动及其他方面对其造成的负面影响。本文将耕地利用综合压力分为以下三个维度展开。1)耕地利用“非粮化”,源于由粮食种植为主的播种结构逐渐向经济作物等非粮作物种植,使耕地的粮食安全保障功能受到来自种植结构转变的内源性压力[18],研究亦证实我国2016年以来耕地利用“非农化”已表现出区域差异[19],强调了以耕地利用的“非粮化”表征耕地利用综合压力的必要性。2)产业结构压力,往往来源于产业结构调整对土地利用结构的影响,在一个地区经济发展的过程中,往往形成对二三产业的资源倾斜,从而挤压耕地利用的资本投入和政策支持空间,对耕地利用造成来自产业结构的外源性压力[20]。3)土地利用的“非农化”,催生于城镇化发展带来的土地资源配置[21],其中建设用地扩张对优质耕地造成的资源限制和空间约束,对国家粮食安全造成了严重威胁[22]。可见,耕地利用的“非粮化”、产业结构压力和土地利用“非农化”作为耕地压力的三重维度,对耕地外源、内源及资源禀赋压力具有较好的代表性,能相对直观地反映耕地利用综合压力可能对粮食安全造成的潜在威胁。因此,本文从以上三个维度构建耕地利用综合压力测度体系,测度方式和表征内涵见图1。为保证指标最大限度地提供耕地综合压力评价所需的各类信息,采用客观熵权法和主观打分法进行指标组合赋权[23-25],将三维度指标加权获取耕地利用综合压力指数。

图1 耕地利用综合压力表征维度、测度方式及内涵Fig.1 Introduction of comprehensive cultivated land use pressure

粮食产能(官方报道亦称“粮食综合生产能力”)指一定时期的一定地区,在一定的经济技术条件下,由各生产要素综合投入所形成的,可以稳定地达到一定产量的粮食产出能力。粮食产能由耕地、资本、劳动、技术等要素的投入所决定,由粮食总产量所表现[26]。由于我国长期以来农业政策聚焦于各种措施提高粮食实际产量,因此相关研究及官方报道多将粮食产量作为粮食产能的表征变量[27-30]。然而,由于水、土、肥、气及其他生产要素的综合差异,粮食单产水平对粮食产能的体现往往不可忽视。尽管少量研究已将粮食单产纳入了粮食产能的测度中[31],依然指出了粮食单产和粮食总产量在空间上存在错配现象,同一地区高产量、低单产的现象同时存在。因此,本文将粮食总产量和单产共同作为粮食产能的两个观察视角展开分析。

1.3 空间自相关分析

为提取耕地压力的空间地域特征,采用MoranI指数判断耕地利用综合压力的空间集聚程度,基于Getis-Ord Gi*探索其热点区和冷点区的空间分布[32-34]。

MoranI指数判定全局空间自相关程度:

(1)

Z检验值:

(2)

式中:E(G)为数学期望,Var(G)为变异数。当MoranI指数显示Z值显著时,表明耕地压力呈现空间集聚格局特征,则采用Getis-Ord Gi*指数判断其局部集聚特性:

(3)

1.4 粮食产能对耕地综合压力响应水平分析

不同于侧重分析某些因素对某种结果起到何种作用的“影响关系”,“响应关系”侧重于分析某种现象对另一种现象的反响和呼应。由于耦合协调度模型可以便捷地衡量两个或两个以上系统之间的相互作用影响,反映系统之间的相互依赖相互制约程度,对于粮食产能和耕地综合压力之间的响应关系具有较好的适配性,在相关研究中得到了较好的验证[35]。因此,本文构建耕地综合压力与粮食产能的耦合协调度模型,揭示粮食产能与耕地综合压力间的相互响应水平:

(4)

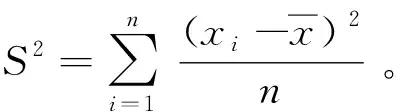

式中:R为耦合协调度,反映粮食产能对耕地综合压力的响应水平,R值越高,粮食产能与耕地综合压力的耦合协调性越强,粮食产能对耕地综合压力的响应能力越高[36],反之亦然(表1);T为两系统协调水平;S1、S2分别为耕地综合压力指数与粮食产能指数;α、β为待定系数且α+β=1,本文取α=β=0.5[37];C为耕地综合压力与粮食产能的耦合度:

表1 粮食产能对耕地综合压力的响应水平等级划分Tab.1 Response level of grain productivity to cultivated land comprehensive pressure and classification of coordination types

(5)

C∈[0,1],C越大,说明两者相互作用越强,耦合性越好;k为调节系数[38],一般2≤k≤5,本文取k=2。

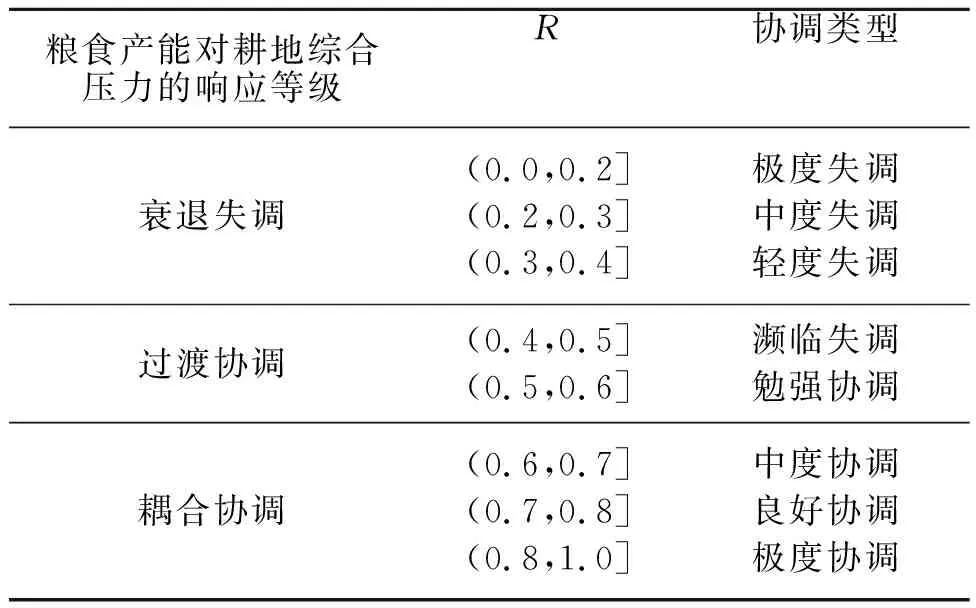

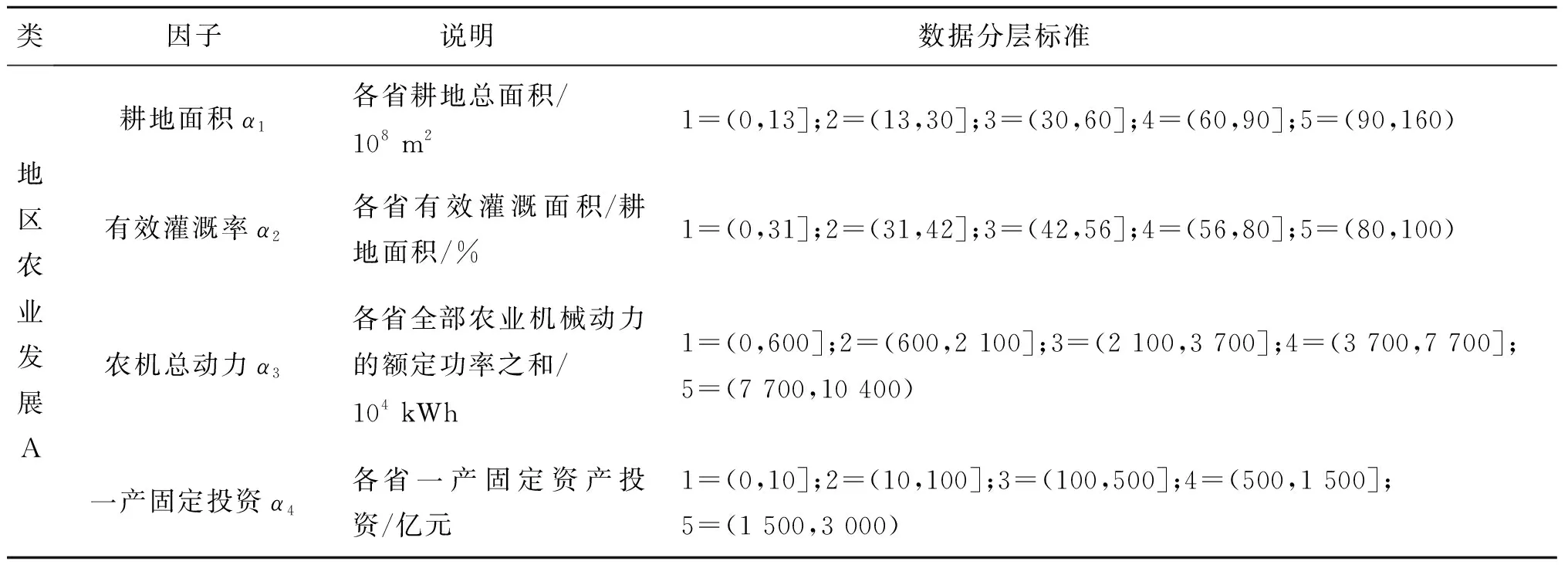

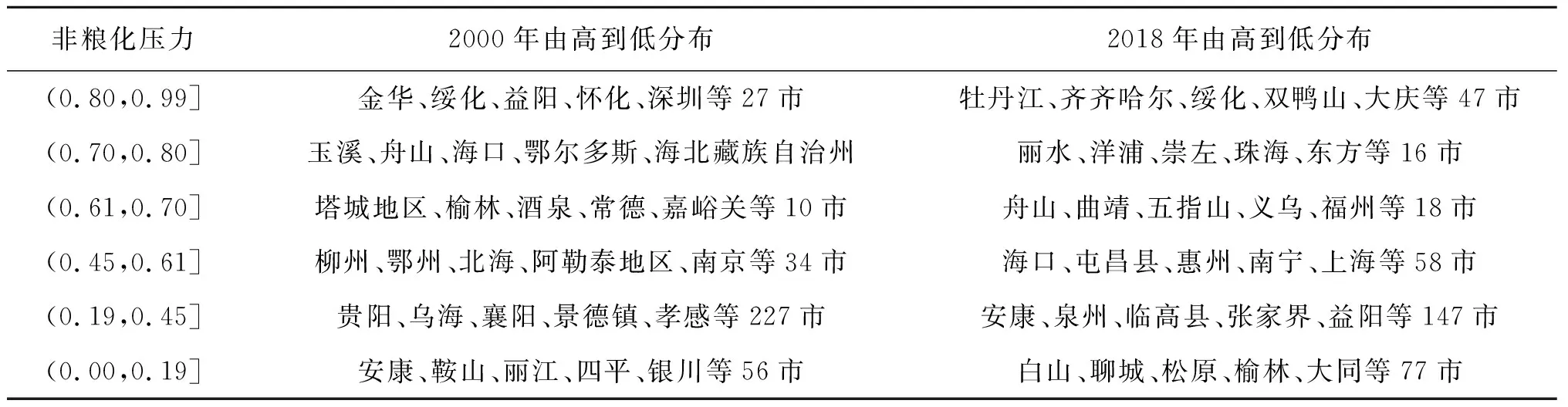

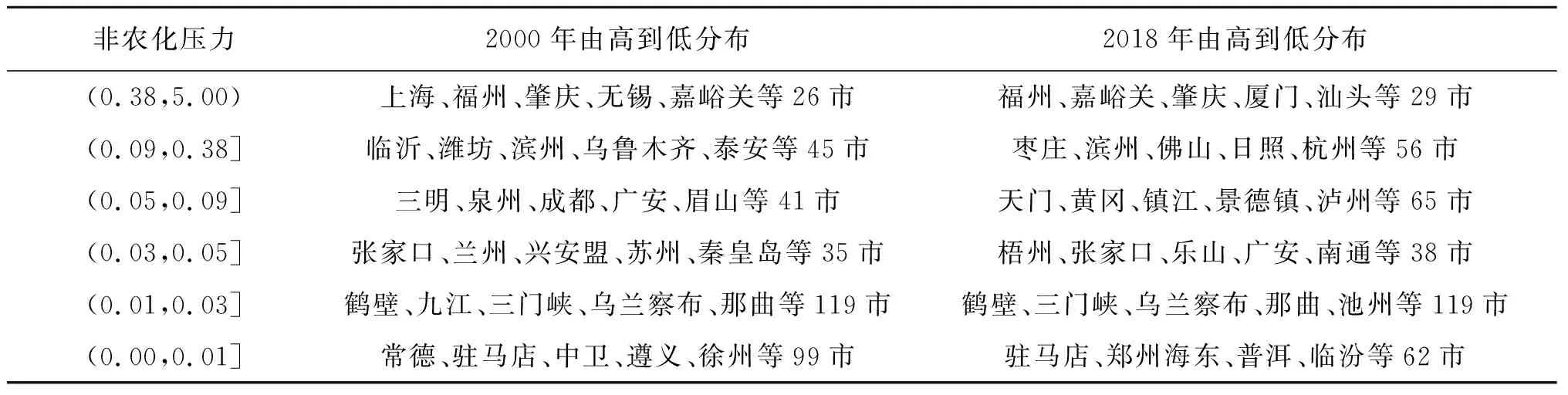

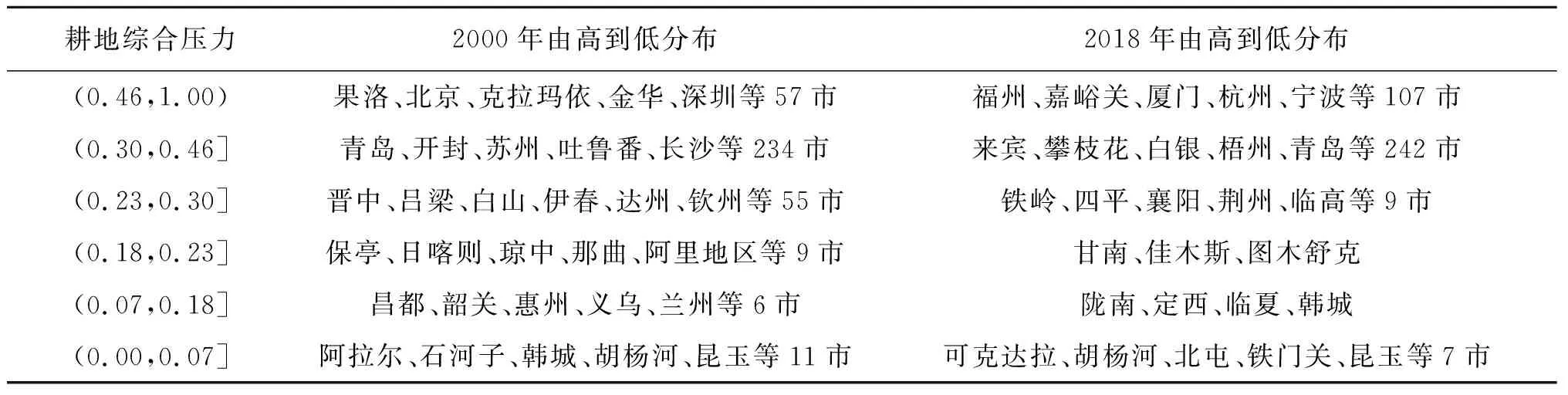

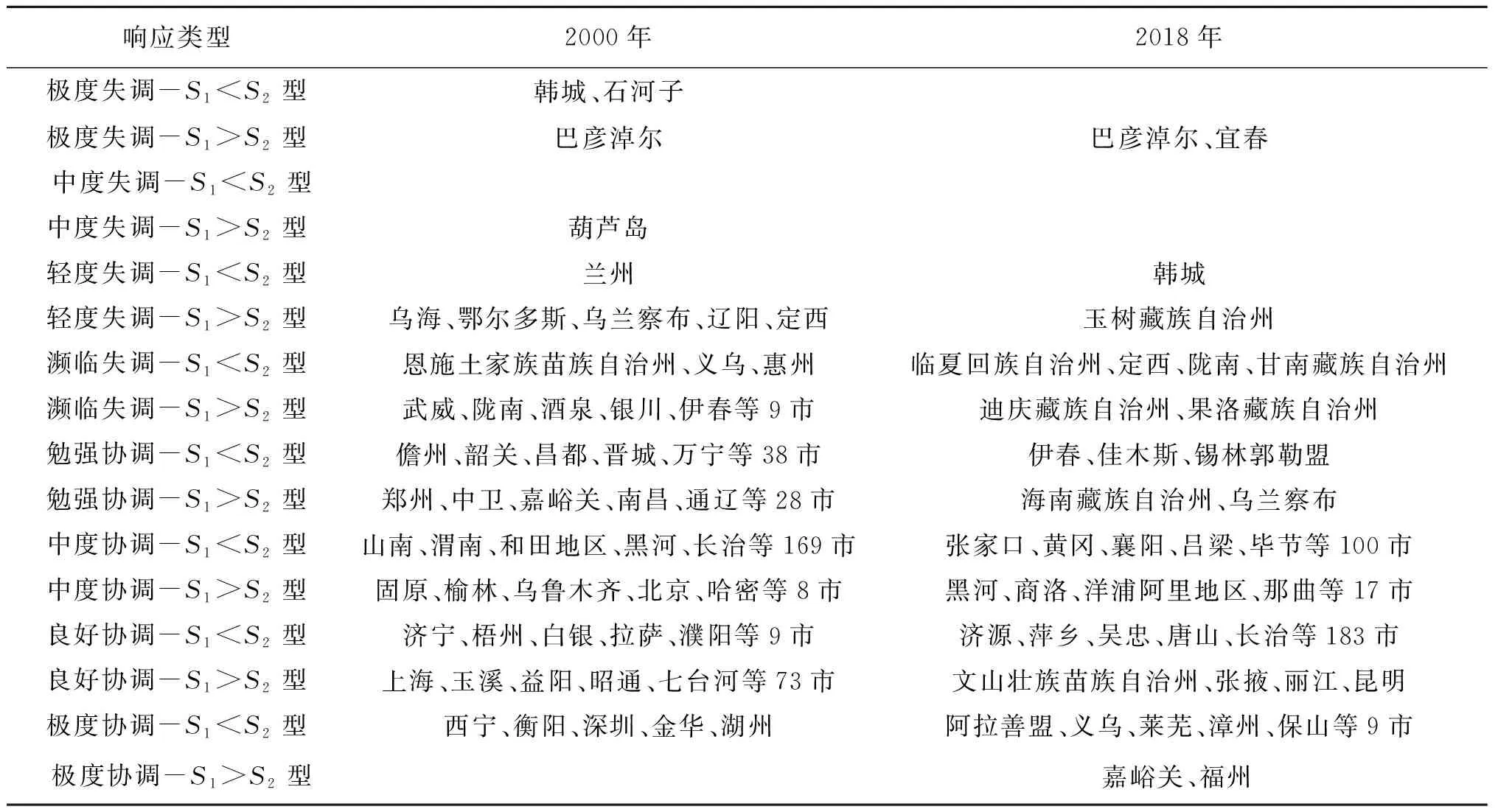

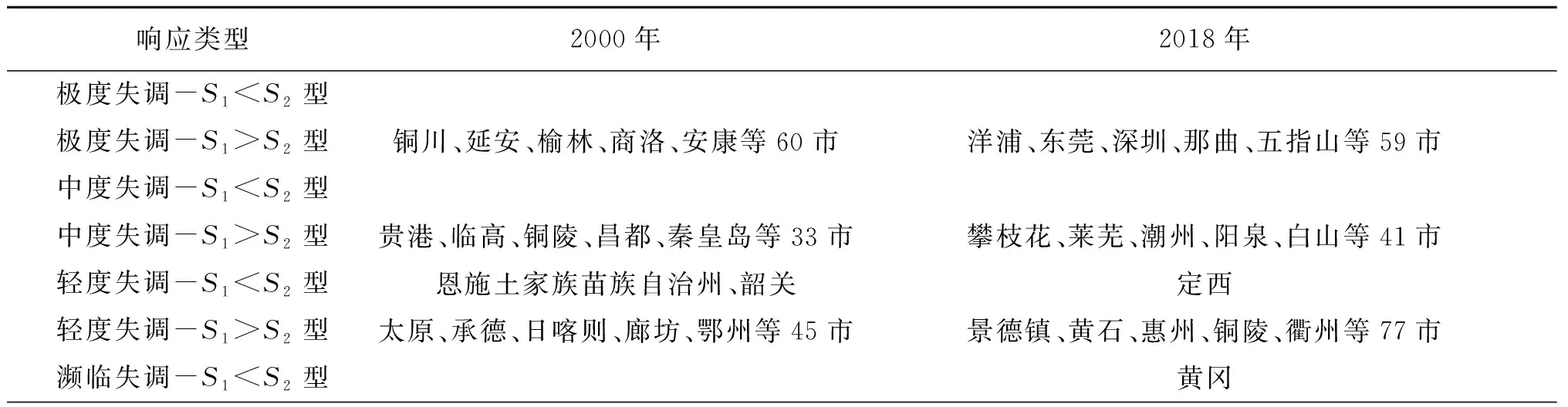

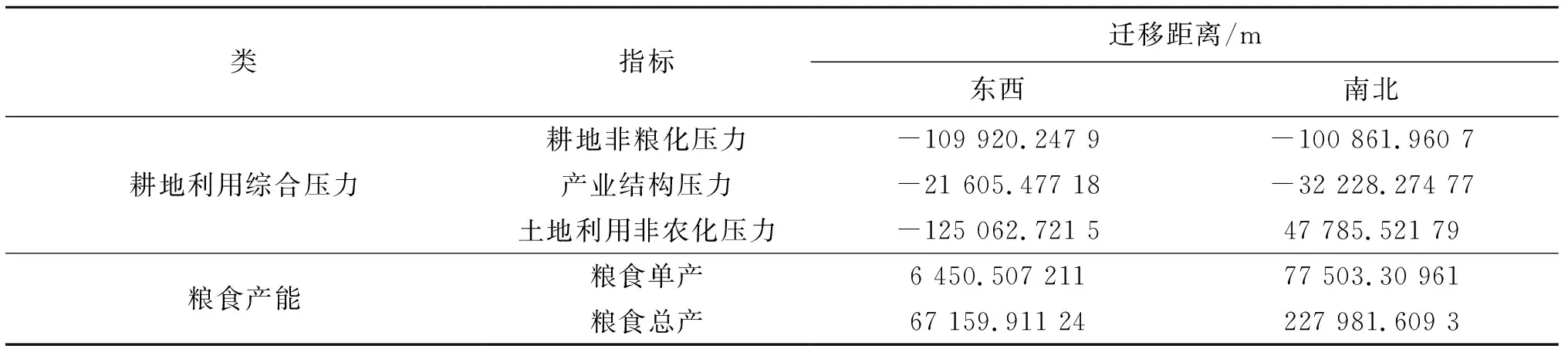

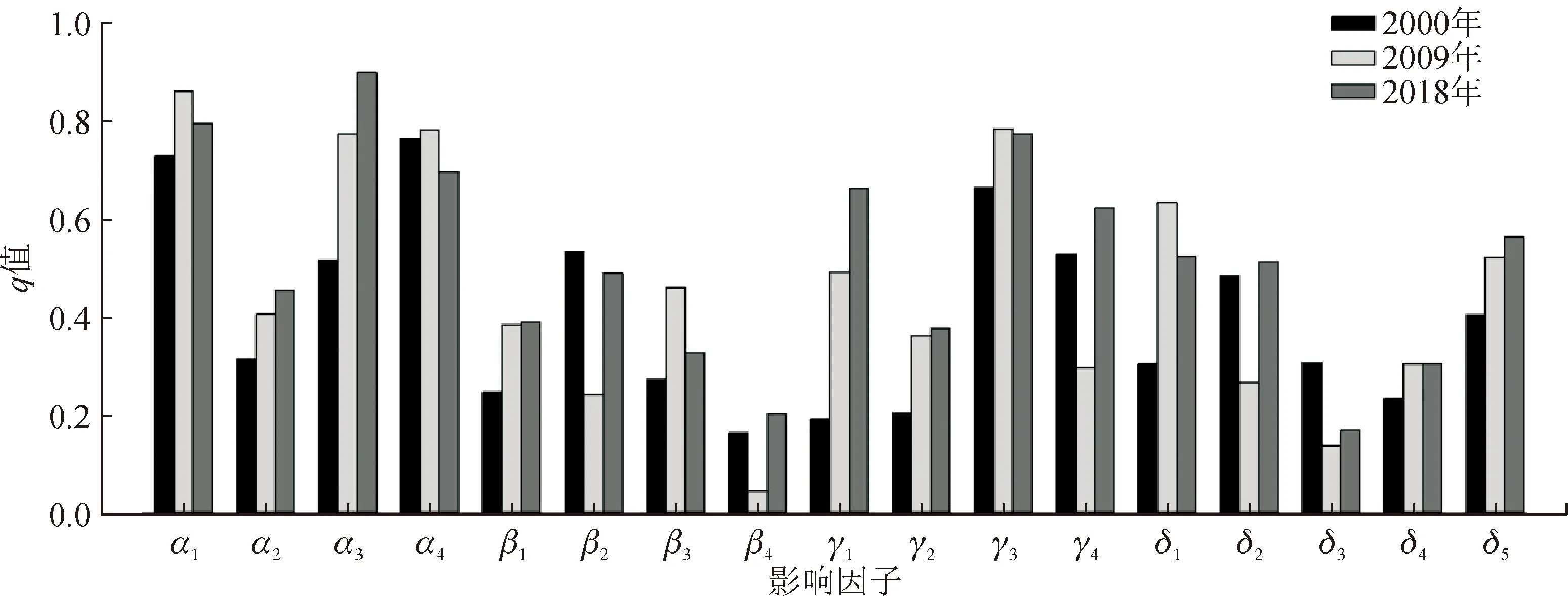

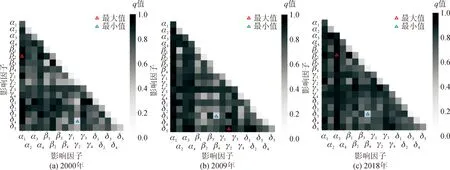

见表2,八种协调类型和两种发展类型(S1>S2、S1 表2 粮食产能对耕地综合压力的发展类型划分Tab.2 Development type division of grain productivity on cultivated land comprehensive pressure 地理探测器是揭示地理要素空间分异性及其驱动力的空间统计方法,本文借助其因子探测器、交互作用探测器模块,探明不同因子对粮食产能-耕地综合压力的响应水平的解释力: (6) 本文建立粮食产能-耕地综合压力响应指数的影响因素指标体系,以粮食产能对耕地综合压力的响应水平为因变量,自变量分为地区农业发展水平、社会经济发展水平、耕地行政保护水平及地区自然资源禀赋四个方面,共选取17个因子。利用ArcGIS自然断点法将因子分层、形成类型数(表3),分别探究单因子及任意两因子交互作用时对粮食产能-综合压力响应水平的解释力。 表3 粮食产能-耕地综合压力响应水平的地理探测因子及分级标准Tab.3 Influencing factors of the response of grain productivity to arable land pressure 2.1.1 耕地非粮化压力 市域耕地非粮化压力的高值区呈现整体分散化布局。 2000年,市域耕地非粮化压力的第一梯度高值区分布在黑龙江绥化市,浙江台州市、金华市,湖南永州市、邵阳市、怀化市、益阳市,云南红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、德宏傣族景颇族自治州。 2018年,第一梯度高值区新增了新疆吐鲁番市、黑龙江大兴安岭和齐齐哈尔市、浙江宁波市和杭州市、广东东莞市、湖北常德市、湖南湘西土家族苗族自治州、云南保山市和临沧市。 从数量看,东南沿海、西南、东北、西北地区城市耕地非粮化压力的高值区进一步增加,中部地区城市高值区减少,其中西南和东北地区耕地非粮化压力出现高值的城市数量增加最为明显(表4)。可见,粮食种植比较效益低下的劣势,驱使区域种植结构转向非粮化的趋势,增加了耕地利用的内源性压力,并在高值区形成了局部聚集。2000—2018年,耕地非粮化压力的全局MoranI指数由0.13升至0.31(图2),表明全国耕地非粮化压力在市域尺度的分布表现出正向空间自相关性,且聚集性呈增长趋势。 表4 2000及2018年全国市级耕地非粮化压力分布Tab.4 City-level non-grain plantation of cultivated land in 2000 and 2018 图2 耕地利用压力及粮食产能空间自相关分析Fig.2 Spatial autocorrelation analysis of cultivated land use pressure and grain productivity 2.1.2 产业结构压力 2000年,市域产业结构压力主要位于(0.63,0.79]区间,到2018年多数城市升至(0.83,0.93]区间,少数城市达(0.93,0.99]区间。市域产业结构压力呈现碎片化不均衡增长,且省内异质性明显(表5)。2000—2018年,产业结构压力上升幅度最大的地区集中于东部沿海地级市(以北京、天津、济南、青岛、南京、杭州、广州为主),其次为西北地区阿拉善盟、鄂尔多斯市、海西地区、兰州市等地,而上升幅度最小的地区为新疆、西藏和东北地区部分城市,少数城市表现出下降趋势(呼伦贝尔市、大庆市等地)。可见,地区经济转型的结构和阶段性差异,使我国市域耕地产业结构压力呈现明显空间异质性,且中西部城市耕地利用的产业结构压力开始凸显。2000—2018年,全国市级耕地利用产业结构压力的全局MoranI指数由0.21降至0.16(图2),表明全国市域耕地利用产业结构压力在空间分布上呈现显著的正向相关性,且聚集性呈轻微下降趋势。 表5 2000及2018年全国产业结构压力分布Tab.5 City-level industrial structure pressure in 2000 and 2018 2.1.3 土地利用非农化压力 市域土地利用非农化压力呈分散式分布,土地利用非农化压力高值区散落于东部沿海地区,西部青海省玉树、果洛自治州,新疆喀什地区,内蒙古呼伦贝尔等地。受区域牧业主导及退耕还林还草等生态政策等因素制约,西部大部分地区土地利用非农化压力处于低值区间。从时间变化看,除东部沿海地区城市土地利用非农化压力增加,西藏阿里地区、新疆阿克苏等地减小,其他地区变化较小(表6)。受经济发展转型、城市建设扩张和城市人口增加等综合因素作用,东部沿海地区土地利用非农化压力的增势与其产业结构压力呈相似趋势。 表6 2000及2018年全国土地非农化压力分布Tab.6 Non-agricultural use of land in China in 2000 and 2018 另一方面,土地利用非农化压力的省内异质性较强,主要体现在省内较发达城市与其他城市的对比中,如沈阳、武汉、成都等地。2000—2018年,市域非农化压力的MoranI指数由0.038增至0.040(图2),表明土地利用非农化压力的正向空间自相关性持续增强。 2.1.4 耕地利用综合压力的时空变迁 2000年,市域耕地综合压力主要位于(0.23,0.46]区间,到2018年多数城市有所上升,主要集中于(0.36,1.00)区间。市域耕地综合压力在西部多数、东北少数地区呈现连续增长,且西北地区省内异质性明显(表7)。2000-2018年,耕地综合压力上升较为明显的地区集中于新疆、西藏、青海地区(拉萨、海西、和田等),其次云南省也有较明显的上升趋势(大理、迪庆等)。上升幅度最大的是海南省琼海市、云南省丽江市。可见,随着西部地区的经济发展,其耕地非粮化和产业结构压力均明显上升,导致市域耕地综合压力也呈现了相对连续的上升趋势。 表7 2000及2018年全国耕地综合压力分布Tab.7 Cultivated land comprehensive pressure in China in 2000 and 2018 2000—2018年,市域耕地利用综合压力的MoranI指数由0.099增至0.189,表明耕地利用综合压力的正向空间自相关持续增强。冷热点分析结果表明(表8),2000年,耕地利用综合压力的热点区范围较大,冷点区范围较小,而2018年,冷热点区的面积相当。其中,一级热点区以江浙沪、滇西为主呈扩张趋势,二级热点区主要分布在新疆东北部,少量冷点区主要分布在疆北、华中地区呈扩张趋势。2018年,辽宁、华东地区新增冷点区,江浙、华南、海南地区新增热点区。 表8 2000及2018年全国耕地综合压力冷热点分布Tab.8 Hot spot analysis of national cultivated land comprehensive pressure in 2000 and 2018 粮食产能在总产量和单产双重维度呈差异化增长趋势。从粮食总产量看,东北高-西南低的空间格局较为明显,黑龙江、山东、河南地区的市域粮食总产能突出(表9),而从粮食单产水平看,新疆及华北平原、长江中下游平原地区的市域粮食单产水平则更为显著(表10)。截至2018年,粮食单产高值区主要位于新疆阿勒泰地区、阿克苏地区,东北长春市,山东烟台市,江苏盐城市等地,粮食产能低值区散落分布于西藏玉树、青海海西蒙古族藏族自治州、青海地区、东北大兴安岭地区。从地域差异看,我国大部分粮食主产区的市级粮食单产维持了较为稳定的优势,而新疆粮食单产水平的突出,强调了扩大新疆粮食生产规模及技术投入、发挥非主产区资源禀赋优势的重要性。 表9 2000及2018年全国级粮食总产量分布Tab.9 City-level total grain yield in 2000 and 2018 表10 2000及2018年全国市级粮食单产分布Tab.10 City-level grain yield per unit area in 2000 and 2018 表11 2000及2018年全国级粮食单产与总产冷热点分布Tab.11 Hot spot analysis of city-level grain yield per unit area and total grain yield in 2000, 2018 2000—2018年,粮食单产的全局MoranI指数由0.16降至0.11,粮食总产量的全局MoranI指数由0.31降至0.29(图2),粮食产能的正向空间自相关性减弱,表明城市间粮食产能的空间聚集程度下降,分布趋向分散化。冷热点分析表明(表10),粮食单产的热点区范围收缩,由华东、华南广大地区逐渐向北收缩至华东地区,且东北、新疆出现新的小范围热点区,而冷点区由西北地区向南转移至青海、云南地区。从粮食总产量看,热点区集中在华北、华中和东北地区,且范围向华中地区收缩,东北地区热点分布突出;冷点区范围发生较大变化,西北地区的冷点区大幅收缩至甘肃地区,分布于广西、海南的冷点区向东扩散明显。 2.3.1 粮食产能对耕地综合压力的耦合协调响应 2000—2018年,粮食单产对耕地综合压力的响应水平整体提升,仅有玉树藏族自治州、宜春市等少数城市发生下降(表12)。截至2018年,除了内蒙古巴彦淖尔市、江西宜春市等极少数极度失调地区外,多数地市粮食单产对耕地综合压力的响应水平属于协调型,且处于高协调等级(R>0.7)的区域集中于东部沿海、华南、新疆等地,其中,以上海市、宁德市、肇庆市、喀什地区为主的地市属于极度协调型响应(R>0.8)。 表12 2000及2018年级粮食单产的耕地综合压力响应指数Tab.12 Response of city-level grain yield per unit area to arable land use pressure in 2000 and 2018 对比耕地综合压力指数S1与粮食产能指数S2的关系,多数地市属于S1 相比粮食单产,粮食总产量对耕地综合压力的响应水平普遍偏低(表13)。西部地区粮食总产量的响应水平处于失调状态(R<0.4),东部地区除山东、内蒙、黑龙江、重庆等地出现少量低度协调城市外,多数城市处于勉强协调或濒临失调水平(0.4 表13 2000及2018年级粮食总产量的耕地综合压力响应指数Tab.13 Esponse of city-level total grain yield to arable land use pressure in 2000 and 2018 2.3.2 粮食产能对耕地综合压力的空间重心响应 ArcGIS空间重心模块的计算结果显示,2000—2018年间我国市域耕地综合压力向西南、西北方向迁移明显(图3)。其中,耕地非粮化压力、产业结构压力的空间重心均向西南迁移,前者向西、南分别迁移109 920 m和100 861 m,后者向西、南分别迁移20 165 m和32 228 m,而非农化压力的空间重心向西、北分别迁移125 062 m和47 785 m(表14)。从时间变化上看,非粮化压力重心迁移的阶段性变化明显,2000—2003年向东北迁移,而2003年转向西南方向,而非农化压力重心迁移在南北方向的反复波动较明显。 表14 2000—2018年耕地综合压力、粮食产能的空间重心迁移距离Tab.14 Movement distance of the spatial barycenter of cultivated land use pressure and grain productivity center in 2000—2018 图3 2000—2018年耕地综合压力、粮食产能的空间重心迁移方向Fig.3 Movement of the spatial barycenter of grain productivity and comprehensive cultivated land use pressure in 2000—2018 不同于耕地综合压力,粮食产能(单产和总产)的空间重心均向东北方向迁移(图3)。粮食单产重心分别向东、北迁移6 450 m和77 503 m,粮食总产重心分别向东、北迁移67 159 m和227 981 m(表14)。 对比粮食总产重心在空间上的长距离迁移,粮食单产重心的迁移路径较短,且在东西方向的反复波动较为明显。可见,耕地综合压力与粮食产能的空间重心迁移在南北方向的反向性最为显著,二者迁移路线的差异表明粮食产能的优势区域逐渐远离耕地综合压力增长区,粮食产能对耕地利用综合压力的响应在空间变化格局上表现出较强韧性。 2.4.1 单因子影响力 地理探测器的单因子探测结果显示(图4),2000—2018年除谷物单价(β4)、年均温(δ3)、土壤侵蚀程度(δ4)因子始终不显著(p>0.05)以外,解释力上升的因子有有效灌溉率(α2)、农机总动力(α3)、耕地征收面积(γ1)、建设用地占用耕地(γ2)、平原面积(δ5),解释力下降的因子有一产固定投资(α4)、农机总动力(α3),解释力波动较大的因子有GDP(β2)、农牧民收入(β3)、谷物单价(β4)、提防保护耕地(γ4)、自然灾害直接损失(δ1)、水资源(δ2)。可见,多数因子解释力都发生了较大程度的变化,证明影响粮食产能响应水平的因素处于动态变化中。至2018年,解释力最强的六大因子为农机总动力(α3)、耕地面积(α1)、基本农田面积(γ3)、一产固定投资(α4)、耕地征收面积(γ1)及提防保护耕地(γ4),主要属于地区农业发展水平(А1)和地区耕地行政保护水平(Г3)两大类,应成为耕地利用治理和规划着重考虑的因素。另外,虽土壤侵蚀程度(δ4)等因子对粮食产能的解释力始终处于较低水平,但在土壤高度侵蚀的局部地区,如西北黄土高原、东北的低山丘陵区,该类因子对粮食产能响应水平的解释力不容忽视。 图4 粮食产能-耕地综合压力响应水平的影响因子探测Fig.4 Geodetector analysis of factors affecting the response of grain productivity 2.4.2 因子交互作用解释力 因子交互探测的结果(图5)表明,两因子交互作用力均超过单因子作用力,交互作用类型表现为非线性增强和双因子增强两种,说明地区粮食产能对耕地综合压力响应水平的分异是由多方面的因素综合作用的结果。 图5 2000年、2009年、2018年影响因子交互探测Fig.5 Interactive detection of factors affecting grain productivity in 2000, 2009 and 2018 2000年,α1∩β2(耕地面积∩GDP)的q值最大,说明二者共同作用对粮食产能-耕地利用综合压力响应水平的解释力最强,γ2∩δ4(建设用地占用耕地∩土壤侵蚀程度)的q值最小。 2009年,对粮食产能-耕地利用综合压力响应水平的解释力最大的交互因子为γ2∩δ5(建设用地占用耕地∩平原面积),解释力最小的交互因子为β4∩δ3(谷物单价∩年均温)。 2018年,解释力最强的交互因子为α3∩β2(农机总动力∩GDP),q值0.96,而β4∩δ3(谷物单价∩年均温)的解释力最小(q=0.39)。值得注意的是,β4(土壤侵蚀程度)单因子q值不高,但是与其他因子交互作用后呈现明显的非线性增强效应,对粮食产能相应水平的解释力明显增强。 因此,在耕地利用及粮食生产战略制定中,除了重点考虑农机总动力、耕地面积、基本农田面积、一产固定投资、耕地征收面积、提防保护耕地的单因子作用外,还应充分考虑地区农机总动力和GDP的共同作用,及土壤侵蚀程度与各因子的交互作用对粮食产能响应水平的潜在影响。 本文基于市域尺度,通过冷热点分析、耦合协调度、空间重心、地理探测器分析等方法,讨论了2000—2018年我国粮食产能对耕地综合利用压力的时空响应及影响因素。 1) 2000—2018年,耕地利用综合压力及粮食产能呈整体上升、局部下降的空间异质性变化。冷热点分析显示,我国耕地利用非粮化压力南高北低、产业结构压力东高西低、非农化压力的西部热点分布规律较为突出。粮食单产在华北地区的热点区更集中、范围更小,而粮食总产在华北、华中、东北地区的热点区范围更大。 2) 粮食产能对耕地综合压力的响应显示,市域粮食单产的响应水平普遍高于粮食总产的响应水平。其中,粮食单产对耕地综合压力的响应指数较高,且多数地市属于耕地综合压力<粮食产能型;而粮食总产对耕地综合压力响应指数偏低,且多数地市属于耕地综合压力>粮食产能型。此外,耕地综合利用压力与粮食产能的空间重心迁移呈南北反向,其中,耕地非粮化压力、产业结构压力的空间重心向西南迁移、土地利用非农化压力的空间重心向东南迁移,而粮食单产及总产量的空间重心均向东北迁移。 3) 基于地理探测器的影响因素分析指出,2000—2018年各因子对粮食产能-耕地综合压力响应水平的解释力呈动态变化,其中农机总动力、耕地面积、基本农田面积、一产固定投资、耕地征收面积、提防保护耕地的单因子作用解释力较强,且农机总动力和GDP的交互作用、土壤侵蚀程度与各因子的交互作用的影响更为显著。 面对粮食产能对耕地利用综合压力响应水平的异质性,耕地利用模式的优化方向展望见以下几个方面。 首先,耕地非粮化压力在粮食主产区的增加需提高管控。湖南、黑龙江等典型粮食主产区种植模式的非粮化已形成明显聚集,对粮食安全的长远期影响造成的不确定性,需借助在粮食主产区种粮比例的长期监测及管控加以解决。 其次,中西部地区城市产业结构转型发展加快,需加强其耕地利用的供给侧支持。宜加强农业技术投资、加快培育新型农业经营主体,以农业技术转型适应当地产业转型。 再次,土地利用非农化压力在京、津、鲁及东南沿海地区的聚集,证实了完善国土空间宏观规划的重要性。应加强耕地占补平衡、基本农田等强制性指标在该类地区中长期规划中的管控,提升土地资源配置优化对粮食产能的保障能力。 此外,除提升农机投入、保障耕地及基本农田面积、控制耕地征收、提高一产固定投资、加强提防保护耕地等传统手段外,农机投入、地区GDP及土壤侵蚀交互的交互作用亦应因地制宜加以观测,以制定具备地域针对性的耕地利用策略。 最后,粮食单产对耕地综合压力的高水平响应能力,需进一步带动粮食总产量的响应水平,华北、华南及新疆等高单产地区的生产潜力需进一步挖潜。应因地制宜,扩大宜耕粮食作物播种规模、配套政策及技术支持力度,提升粮食总产量对区域耕地综合压力的响应能力。

1.5 地理探测器分析

2 结果与分析

2.1 耕地利用综合压力的时空变迁分析

2.2 粮食产能的时空变迁

2.3 粮食产能对耕地综合压力的时空响应

2.4 粮食产能对耕地压力响应水平的影响因素

3 结论与讨论