制造业就业技能结构变化对农村地区青少年教育选择的影响研究

2023-06-28蒋银娟周勤

蒋银娟 周勤

摘 要:农村地区青少年教育问题既关系到发展低收入阶层群体脱贫致富的自生能力,也关系到实现社会主义共同富裕。本文利用中国家庭健康与营养调查(CHNS)等微观调查数据分析制造业就业技能结构变化对农村地区青少年教育选择行为的影响。结果表明,地区不同技能就业份额变化将对农村地区青少年教育选择行为产生差异性的影响。高技能就业份额增大,则会鼓励促进农村地区青少年接受高中以及高等教育;低技能和中等技能就业份额增大,则不利于其接受高层次教育。进一步研究发现,不同技能就业份额对农村地区青少年教育选择的影响主要是通过收入效应、机会成本效应和预期收益效应发挥作用。并且,对不同年龄段、家庭农业收入占比有差异的个体来说,不同技能就业份额也会产生异质性的影响。

关键词:就业技能结构;就业技能需求;个体教育选择

DOI:10.19313/j.cnki.cn10-1223/f.20230614.001

一、引 言

近年来,中国经济产业转型、制造业智能化生产趋势日益明显,这对劳动力市场就业结构产生较大的冲击。学术界开始关注劳动力市场就业结构变化特征以及影响因素。不少学者发现,中国制造业就业技能结构变化呈现出两极化趋势(王永钦和董雯,2020;孙早和侯玉琳,2019;屈小博和程杰,2015)。“两极化”是指高技能和低技能职业岗位的相对扩张而中等技能职业岗位的相对收缩。通常劳动力技能层次、受教育程度与其工资收入水平有紧密关联。就业技能结构极化也意味着不同受教育程度的劳动力就业需求差异分化,这可能造成收入差距拉大的后果,也可能对家庭教育投资行为产生间接的影响。同时,在我国高等教育不断扩招的背景下,我国农村家庭青少年高中阶段入学率远低于全国平均水平。与城镇家庭相比,占据低收入阶层主体的农村家庭在子女教育投资上往往积极性不太高。那么,中国劳动力就业技能结构变化新趋势究竟促进还是抑制了农村地区青少年教育选择呢?这一问题仍然有待实证检验。

以往文献分析影响家庭中个体是否接受高层次教育的因素,大多是从不同技能需求角度进行分析,不同技能岗位的需求扩张导致受教育的机会成本、预期收益变化,从而对个体接受教育的选择行为产生影响。例如,就业岗位扩张(张川川,2015)、就业技能偏向(张军等,2018)、政府产业政策(庞晓鹏等,2020)等角度。另外,也有部分研究分析农业生产率提升(周京奎等,2019)、宗族(丁从明等,2018)对农村家庭人力资本投资影响。这些文献侧重强调收入提高缓解了个体接受高层次教育的资金约束,从而促进农村家庭的教育投资。人力资本投资行为与其他资本投资类似,既会受到投资预期收益、机会成本的影响,也会受到信贷资金约束的影响。较少有文献将这两类结合分析。本文分析制造业就业技能结构变化对农村地区青少年接受高层次教育的影响,并且将上述两类机制效应结合起来分析其影响。

制造业就业技能结构变化一方面影响到农村地区青少年接受高层次教育的预期收益和机会成本,另一方面也会影响其家庭中父辈外出务工收入,从而影响到家庭子女教育投资的资金约束。因此,就业技能结构变化可能通过多种作用渠道来影响农村地区青少年教育选择行为。本文试图利用中国家庭营养健康调查等微观调查数据分析就业技能结构变化对农村地区青少年教育选择行为的影响。

本文的可能创新之处为,揭示了技能就业结构变化对农村家庭个体教育选择的影响,并探讨技能就业结构如何通过对家庭中父母和子女产生不同的作用机制,从而影响到农村青少年的教育选择行为。其中,不同技能层次的劳动力就业份额变化通过收入效应、预期收益效应以及机会成本效应所产生的影响具有明显差异。接下来,本文将介绍我国制造业就业技能结构变化趋势和农村地区青少年接受高中阶段教育的状况。

二、典型性事实

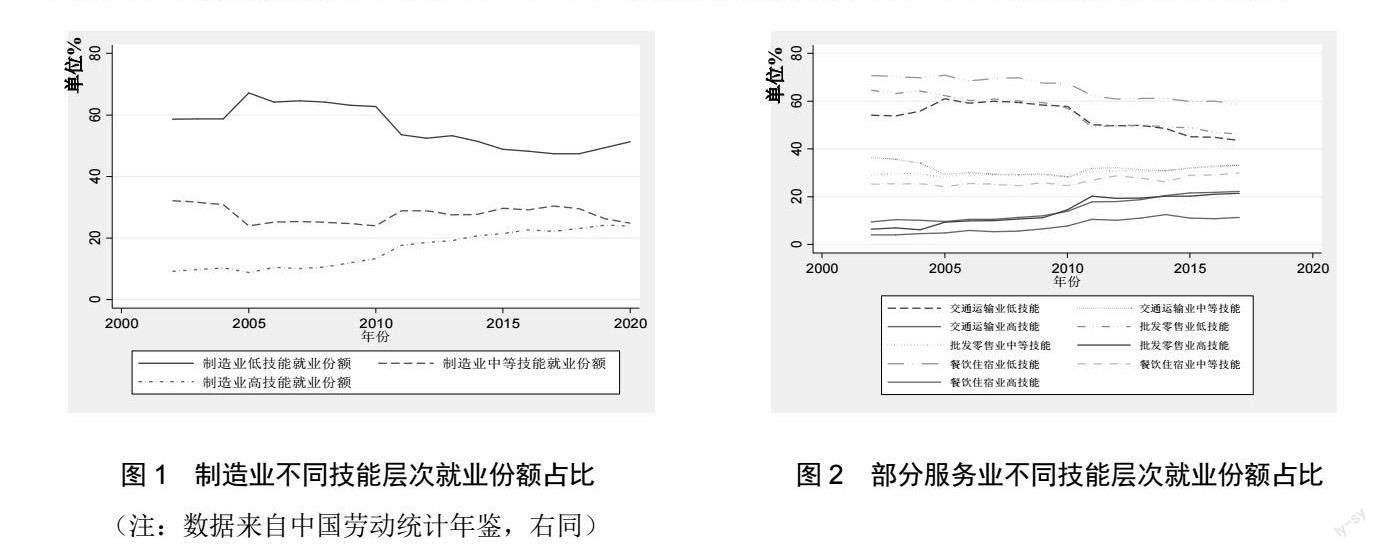

首先,无论是整体劳动力市场还是制造业劳动力就业技能结构,均呈现出明显变化趋势。通常,文献中将初中及以下教育程度的劳动力定义为低技能劳动力,将高中及中职教育文化程度定义为中等技能劳动力,将大专及本科以上教育程度定义为高技能劳动力。根据此分类,劳动力就业技能结构呈现升级的趋势。图1 表明,制造业低技能和中等技能勞动力就业份额下降,而高技能劳动力就业份额上升。图2 表明,在交通运输业、批发零售业以及餐饮住宿业等农村流动人口从业比例较大的服务性行业中,低技能劳动力就业份额下降,而中等技能就业份额较少幅度上升,高技能劳动力就业份额明显上升。这种趋势在2010 年以后尤其突出。这也与2008 年以后我国大量的劳动密集型制造业从业工人进入交通运输、仓储等服务业就业的现象吻合。附图1 表明,整个劳动年龄段就业人口(16-60 岁)中,中等技能就业份额不变,低技能就业份额下降,高技能就业份额上升。高中及大学年龄段就业人口(16-24 岁)中,低技能就业份额下降,中、高技能就业份额增加。

其次,农村地区家庭非农业收入占总收入比例较高。图3 是采用中国家庭追踪调查数据统计得到。图3 显示,一直以来,农村地区的农户家庭非农收入占比呈现逐渐上升的趋势。这说明,对大部分农村家庭来说,家庭成员外出务工收入构成家庭收入的重要组成部分。农户家庭兼业化现象十分普遍,部分家庭成员留守务农,部分青壮年家庭成员外出务工。

再次,农村外出务工人员群体也呈现出不同的技能就业结构变化趋势。农村家庭成年子女外出务工,成为流动人口劳动力。本文接着利用中国流动人口动态监测数据库(CMDS)进行统计分析。图4 表明,2011-2018 年间,农村户籍的流动人口中,低技能就业份额占比呈现逐渐下降趋势,中等技能就业份额变化不大,高技能就业份额占比呈现逐渐上升趋势。劳动力就业技能结构呈现出升级趋势,尤其是青年年龄段劳动力就业技能结构升级更为明显。

最后,我国农村家庭高中阶段入学率有待继续提升。尽管是基于中国家庭追踪调查数据,尚未进行权重处理,图5 依然反映了我国农村家庭青少年高中阶段入学比例变化。图5 表明,2010-2018年,我国农村家庭青少年高中阶段毛入学率有所上升,但是与全国毛入学率数值的85%左右仍有一定差距。

三、理论机制分析

近年来,许多学者研究劳动力市场结构性变化。本文将相关的研究文献梳理为两类:其一,研究劳动力市场技能就业结构变化通过影响微观个体的就业机会和收入,从而影响个体的选择行为。不少研究都证实了新技术应用对不同技能劳动收入产生截然不同的影响(康茜和林光华,2021;胡晟明等,2021)。新技术重塑劳动力市场就业结构的同时也会影响到不同技能群体的收入。因此,技能就业份额变动将通过收入效应对微观个体的行为产生影响。Seltzer(2019)研究发现,劳动力就业结构极化使得微观主体选择降低生育率从而降低整体社会生育率。Hennig(2021)研究发现,就业结构极化会通过家庭收入影响到子女受教育状况。上述文献均强调了就业技能结构变化所导致的家庭收入变化,可将其概括为收入效应。

其二,劳动力市场技能需求变化对教育人力资本投资的影响。国际分工或技术进步会导致劳动力市场技能需求结构变化,进而会影响教育投资。不同技能劳动力会产生工资差异和不同的教育投资回报率进而影响教育投资决策(Falvey 等,2010;Li,2018;Blanchard 和Olney,2017;Atkin,2016)。这就是技能结构变化对教育投资影响的预期收益效应。同时,发展中国家中低技能岗位扩张也可能通过提高受教育的机会成本,从而阻碍教育投资(张川川,2015)。这就是技能就业结构变化对教育投资的机会成本效应。本文将技能就业份额变化对农村家庭青少年接受教育的影响作用机制归纳为以下几类,具体见表1。

四、数据处理说明和实证分析

(一)数据处理和说明

本文数据来自中国家庭健康与营养调查数据库(CHNS),样本期包含了2000 年、2004 年、2006 年、2009 年、2011 年、2015 年等6 个间隔年度。选择这段时期作为样本期主要是为了方便与中国工业企业数据库的样本信息进行匹配,从而得到调查观测个体所在省份就业技能结构的数据信息。样本期的观测个体来自东、中、西部地区的7 个省份,其中既包括了经济较发达的省份如江苏、山东,也包括了欠发达地区省份如贵州、广西,调查省份涵盖范围较广,具有较好的代表性。为了分析农村家庭青少年的教育选择,本文只选取农村地区调查点的数据进行分析,并且将部分缺少教育信息等关键变量的个体样本进行删除。

同时,为了避免CHNS 数据调查样本省份过少从而对估计结果产生影响,本文还选择了中国社会综合调查(CGSS)数据进行分析,其样本期为2010-2013 年,也是和工业企业数据库进行匹配后进行分析,具体变量处理见后文。

(二)变量处理

本文的被解释变量是农村家庭青少年教育选择行为。具体采用农村家庭适龄青少年是否接受高中及以上阶段教育。我国义务教育法规定,小学阶段入学年龄为6-7 周岁,正常情况下青少年在15-17 岁接受高中阶段教育。但是,由于新世纪初期农村地区留级等现象的存在,且学生在中考和高考失利后复读的比例并不低,农村学生可能就读于高职、专科等学制不同的学校,所以本文在筛选高中及以上阶段教育时使用了多个年龄段。本文假定年龄处于16-22 岁的农村青少年属于接受高中及以上阶段教育的适龄群体,同时也筛选出15-22 岁、16-22 岁样本进行稳健性分析。假如其在被调查年份状态处于“在校”,被解释变量取值为1,否则,被解释变量取值为0。

就业技能结构份额指标,参考张军等(2018)的处理办法,利用2000-2013①年中国工业企业数据库的制造业企业数据来构建省级层面不同技能层次的行业就业份额占比。通常有两种方式来划分技能层次标准,其一,根据行业中劳动者的受教育层次高低。具体方法如下:根据劳动者的受教育层次分为本科及以上、高中以及中专、初中及以下,计算出三位数行业层面不同技能层次的行业就业份额占比。根据其中份额最高的技能类型层次来确定该行业的技能类型层次。例如,三位数行业码为263 的行业中,高级教育层次、中级教育层次以及低级教育层次的劳动者占比数值分别为0.447、0.276、0.277,那么该行业则属于高技能类型行业。

其二,是根据人均微型计算机使用数量来衡量行业技能层次标准。在三位数的行业层面上,将行业人均微机数进行三等分,划分出高、中、低三个层次的数值范围,然后根据行业人均微机数将所有行业区分为高、中、低技能三个类型。

无论是根据行业中劳动者的教育层次来劃分行业技能层次类型,还是根据人均微机数量来划分类型,中国工业企业数据库中只记录了2004 年的企业员工教育背景和微机数量的信息。因此,主要是利用2004 年的数据信息来划分三位数行业所属的技能层次类型。于是,分别采用上述两种方式计算得到2000 年、2004 年、2006 年、2009 年以及2011 年等年度的各省份制造业就业技能结构份额的指标,具体计算公式如下:

其中,该式子中分母为j 地区的制造业所有就业人数总和。s 为高、中、低三种技能类型层次,p 代表制造业三位数行业的代码,Ratio sjt 代表t 年j 地区技能类型为s 的行业就业份额占比, Emp pjt代表t年j地区p行业的就业人数, pjt p Emp * I( ss)代表了t年j地区行业技能类型为s的就业人数。最后计算得到每个地区的高、中、低技能层次就业人数分别占就业人数总额的份额比例。值得注意的是,本文此处的地区既可指省级,也可指地级市。具体后文中有详细介绍。

控制变量。为了控制其他相关因素对估计系数估计的扰动影响,本文控制如下变量:首先控制家庭特征变量。(1)家庭人均收入。家庭收入高低会对子女教育投资产生影响(邹薇和郑浩,2014)。并且,家庭中抚养比也可能会影响教育投资。因此,本文控制了经过物价水平调整后的家庭人均收入。(2)家庭中父母教育背景。早期不少研究表明,父母受教育程度会对子女教育投资产生影响(祁翔,2013),因此本文分别控制了父母亲的受教育程度。CHNS 数据中不少被访个体只有单亲的教育信息,并且,在将被访个体与其父母教育信息进行匹配时,缺失数据较严重。后面将会考虑不控制父母教育背景这一变量的估计结果。其次,控制个人特征因素。(3)性别。多子女家庭中对子女教育投资是存在性别差异的,尤其是向男孩倾斜(刘雯等,2021),本文中被访者是男性,则性别取值为1,被访者是女性,则取值为0。再次,控制地区特征变量。(4)地区层面的GDP。(5)地区层面平均工资水平。(6)地区层面中等教育规模,以地区中等学校在校生人数来衡量。

(三)实证模型设定

根据前文的假说,本文的计量模型设定是为了分析就业技能份额变化对农村家庭教育投资的影响,本文的基准模型设定如下:

其中, yijt代表了t 年度j 地区个体i 是否在校就读; Xit代表了其他控制变量,既包含个体家庭层面的变量例如家庭人均收入、父母受教育程度、性别。X jt 代表地区层面的人均GDP、地区层面平均工资水平、地区层面中等教育办学规模。同时还控制了年份固定效应、地区固定效应。代表随机扰动项。

(四)描述性统计

表2 是部分变量的描述性统计。由于CHNS 数据库中部分样本的变量缺失情况比较严重,所以不同变量的观察值数量有所不同。

五、实证结果

(一)基准模型估计结果

本文的被解释变量为二值选择变量,于是笔者采用Probit 模型进行估计。CHNS 是针对地区的追踪调查数据,本文样本研究期是2000-2015 年,在此期间年龄段为15-21 岁(或15-22 岁)的被访者,大约2/3 只有一次调查记录,而1/3 的被访者有2-3 次记录。首先,将其视为混合截面数据并且进行估计;随后,将其视为非平衡面板数据,采用随机效应模型进行估计。具体见下文详细介绍。

表3 是将数据处理为混合截面数据进行估计的结果。表3 的核心解释变量是地级市层面制造业低技能就业份额,表中其他技能类型也是类似。第2 列的结果表明,低技能就业份额的估计系数在10%的显著性水平上为负。这说明,地区低技能就业份额越高,农村家庭青少年高中及以上教育阶段在校就读的概率越低。第4 列的结果表明,中等技能就业份额的估计系数为负,但是并不显著。第6 列的估计结果表明,高技能就业份额的估计系数显著为正。这表明,地区高技能就业份额越高,则农村家庭青少年高中及以上教育阶段在校就读的概率越高。

地区制造业就业结构中,高技能就业份额占比越大,高技能产业的劳动力占据就业市场份额越大,该地区农村家庭青少年更倾向初中毕业后继续在校学习。因为本地产业需求的劳动力技能水平较高,只有接受高中及以上阶段教育才更有可能在本地找到适宜的工作。这说明高技能就业需求将激励农村家庭青少年接受高层次教育。

中等技能就业份额的估计系数为负数,但是并不显著。这说明中等技能就业份额越高,其对农村家庭青少年接受高中及以上阶段教育的影响并不确定。

当低技能就业份额越大时,制造业中大量岗位工作只需要完成初中教育程度就能胜任,这样反而不利于促进青少年继续接受高中及以上教育。并且部分研究表明,贸易开放后,发展中国家不同技术技能劳动力工资出现变化,中国加入世贸组织后中低技能劳动力工资溢价上升。段志民(2018)的研究也表明,国际贸易对个体的高中入学决策具有显著抑制作用,但有利于提升大学入学概率。如前文所述,被访者父母受教育层次的信息是通过个体ID 匹配得到,因此,会有部分样本(约500个样本观测值)缺失其父母受教育层次的信息。表4 表明,是否在校这个变量在父母亲受教育层次存在缺失样本中的平均值明显低于无缺失样本的均值,而不同技能就业份额的均值差别不大。

仅采用父母受教育层次无缺失值的样本进行估计时,可能就是人为地选择了在校概率更高的那部分样本。本文在表5 和表6 中将分析同一组研究样本。表5 展示了控制了父母亲受教育层次变量的结果,表6 展示了没有控制父母亲受教育层次变量的结果。由于父母亲受教育层次是有序分类变量。表5 中分别控制了父亲受教育层次、母亲受教育层次以及其他控制变量。

表5 的结果表明,地区低技能就业份额的估计系数和中等技能就业份额的估计系数均为负数,但是不显著。高技能就业份额的估计系数仍然显著为正。父亲受教育层次的估计系数显著为正,母亲受教育层次的估计系数也显著为正。这也和以往研究文献中父母教育背景对子女受教育程度有积极影响的结论一致。

表5 和表6 的估计结果表明,是否加入父母亲受教育程度,高技能就业份额的估计系数都是显著为正。低技能就业份额和中等技能就业份额的估计系数均为负数,但是均不显著。

(二)稳健性分析

(1)另一种衡量技能层次的指标

本文接下来将以行业人均微型计算机数量来作为划分行业技能层次的标准,这样可以避免以劳动力受教育程度来划分行业技能层次的不足。因为制造业具有较强的技术路径依赖,较早布局了工业信息化的行业很可能成为工业智能化发展势头强劲的行业。因此,本文将以行业人均微型计算机数量来作为划分技能层次的标准,估计结果见表7。表7 的第1-3 列是采用混合截面回归的结果,第4-6 列是采用面板Probit 随机效应模型估计的结果。高技能就业份额的估计系数为正,中等技能就业份额的估计系数为负数,低技能就业份额的估计系数为负数。这一结果和前文中的估计结果较类似。这也说明不同技能就业需求对农村青少年接受高层次教育有差异性的影响。

(2)考虑省份层面技能就业份额的估计结果

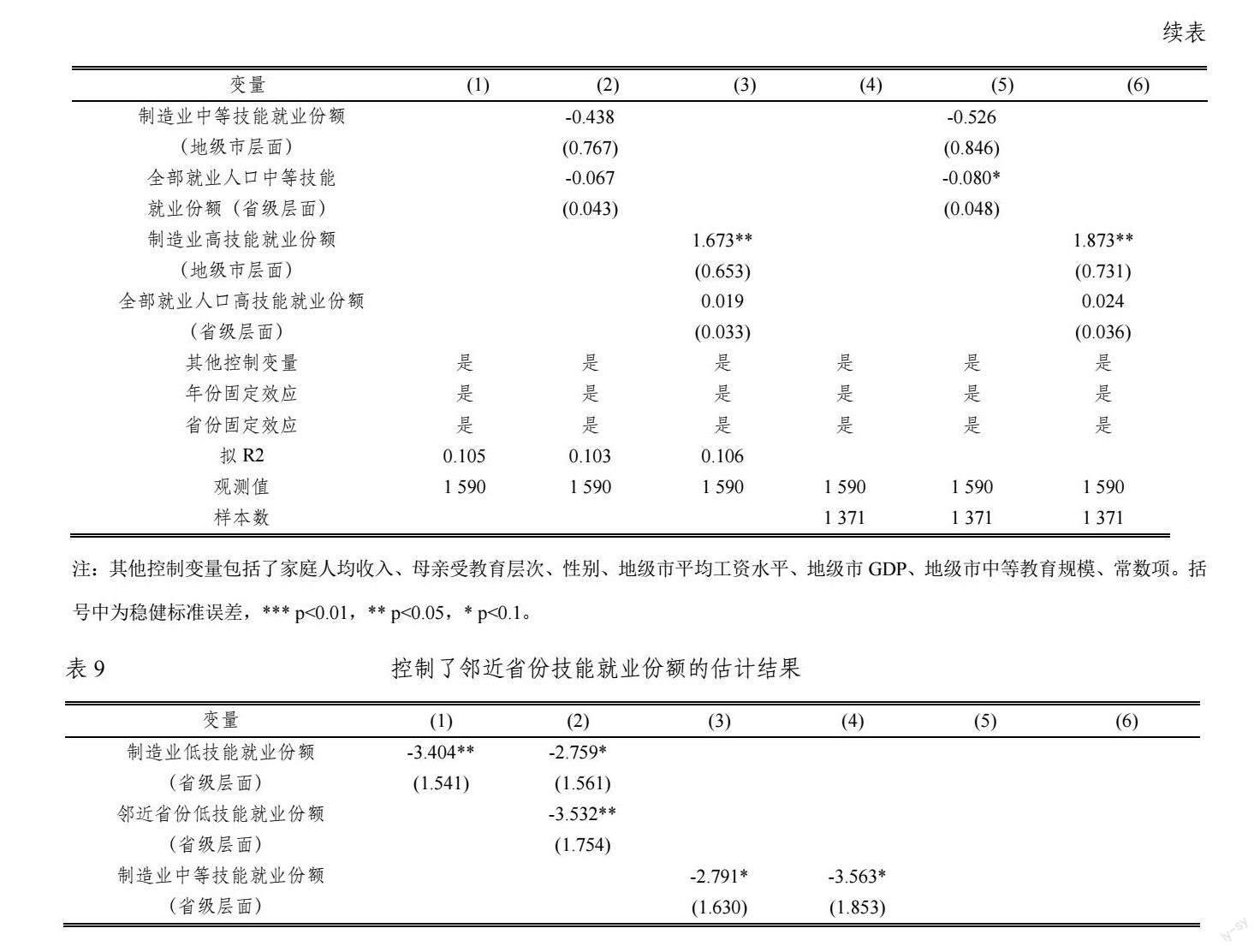

由于本文关注的是农村家庭青少年的教育选择问题,农村转移劳动力可能存在跨区域流动进行打工就业的情形。全国流动人口动态监测调查的数据显示,2010 年47.91%的农村流动劳动力跨省进行流动,52.09%在省内流动(杨巧和杨扬长,2018)。这说明农村青少年的教育选择行为不仅可能受到本省的就业市场技能結构影响,也可能受到邻近的其他省份就业市场技能结构的影响。因此,本文接下来将考虑跨省流动这个因素对估计结果的影响。表8 考虑地级市层面制造业技能就业份额的影响时,还控制了省级层面全部产业技能就业份额的影响。前者是制造业技能就业份额,后者是利用全省就业人口受教育层次信息构建的全部就业人口技能就业份额,后者可以反映不同技能就业份额随着时间变化的趋势。具体估计结果见表8。

表8 第1-3 列为混合截面数据进行估计的结果,第4-6 列是采用面板Probit 随机效应模型估计得到的结果。由表8 可知,控制住省级层面全部就业人口技能就业份额后,地级市层面的制造业低技能、中等技能就业份额的估计系数为负数,仍然不显著。制造业高技能就业份额的估计系数显著为正。这一结果和前文类似。省级层面全部人口中等技能就业份额的估计系数显著为负。这说明,服务业和制造业中等技能就业份额越大,则农村家庭青少年高中及以上教育阶段在校学习的概率越低。

如前文所述,2010 年农村劳动力外出打工大约一半在省内迁移,另一半则是省外迁移。2010年以后农民工回流的趋势更加明显,省内迁移比例逐渐上升,而且省外迁移主要也是流向了本省邻近省份或者邻近的长三角、珠三角等区域省份。因此,本文接下来分析省级层面的制造业技能就业份额的影响,还将同时控制邻近省份制造业技能就业份额的影响。这里的邻近并非地理接壤的邻近,而是经济学“虹吸效应”的邻近。首先,根据2011 年中国流动人口动态调查数据,筛选出该省流动人口前四位的流入地作为邻近省份。例如,江苏省,其流动人口前四位的流入地省份为上海、浙江、北京、天津。然后,根据前四位省份的低技能就业份额数值计算出平均值,从而得到江苏省邻近省份的低技能就业份额的数值。中等技能和高技能就业份额的处理办法类似。

同时,除了基准模型中的控制变量外,也控制了其他省级层面变量,例如,省级层面GDP、省级层面的平均工资水平、省级层面的农村居民可支配收入、省级层面农村居民工资收入、省内公路里程数以及省级层面的家庭平均教育支出。上述变量均采用其对数形式来衡量。

表9 的第2 列结果表明,省级层面的制造业低技能就业份额的估计系数显著为负,而且邻近省份低技能就业份额的估计系数也显著为负。邻近省份中等技能份额、邻近省份高技能就业份额的估计系数不显著。这说明,不仅本省低技能就业份额会对农村家庭青少年在校学习的概率产生负向影响,而且其邻近省份的低技能就业份额也会产生负向影响。邻近省份中等技能、高技能就业份额的作用不太明显。这与常见的经济现象较为相符:广东省低技能就业份额增加,也会对湖南省农村青少年高中及以上教育阶段在校就读概率产生负面影响。

(3)不同年龄段被访者样本的估计结果

基准回归中样本年龄段为15-21 岁。本文接着再筛选出15-22 岁、16-22 岁年龄段的样本进行实证分析。估计结果见表10。其中表1-3 列呈现了15-22 岁年龄段的样本的估计结果,表4-6 列呈现了16-22 岁年龄段的样本的估计结果。

表10 第1-3 列结果表明,低技能就业份额的估计系数和中等技能就业份额估计系数均为负数,但是并不显著。高技能就业份额的估计系数在5%显著性水平上为正。第4-6 列中,低技能就业份额的估计系数为负数。中等技能就业份额的估计系数在10%显著性水平上为负数。高技能就业份额的估计系数在1%的显著性水平上为正。这说明,对于年龄更大些的被访者样本,不同技能就业结构变化的作用更加明显。

(4)内生性检验

另外,本文还将考虑可能存在其他遗漏变量,内生性问题会导致估计系数产生偏误。地区经济发展水平可能对农村青少年教育选择产生影响,也可能影响地区技能就业份额。为了缓解内生性问题,接下来将采取工具变量法进行估计。本文选择各地区省会城市离最近的港口城市的地理距离与当年该省进出口贸易额的交互项作为工具变量。这两者均采用對数形式。因为与港口的地理距离会影响该省对外贸易规模,而对外贸易会对地区劳动力技能结构变动产生影响(黎诗扬等,2019)。并且,我国沿海劳动力密集型产业向内地省份进行产业转移,这会影响到地区劳动力技能就业结构。

因此,本文认为工具变量会影响省级层面的技能就业份额。然而,工具变量对该地区农村家庭青少年的在校学习情况并没有直接影响。因此,工具变量符合与解释变量相关而与被解释变量无关的条件。具体估计结果见表11。

表11 中反映了采用工具变量法进行估计的结果。低技能就业份额的估计系数在10%的显著性水平上为负数,而中等技能就业份额的估计系数不显著,高技能就业份额的估计系数在5%的显著性水平上为正。第一阶段的结果表明,工具变量的估计系数也是显著的。这说明,工具变量符合与解释变量有相关性的条件。并且,Wald 检验的结果表明,工具变量符合外生性的条件。工具变量是有效的,采用两阶段工具变量法得到的结果也与前文类似。

(三)异质性分析和机制分析

(1)区分高中阶段和高中以上阶段的样本

高中教育层次和高中以上教育层次的劳动力分别属于中等技能和高技能劳动力。根据前文的理论机制,不同技能就业份额的变化对高中阶段、高中以上阶段的家庭教育投资具有不同的影响。因此,本文接下来将全部样本区分为15-17 岁年龄段样本和18-21 岁年龄段样本。

第1 列结果表明,低技能就业份额的估计系数不显著。对15-17 岁的个体来说,这可能由于对农村家庭父母产生的收入效应、接受高中阶段教育的机会成本增加,这两者对教育选择分别具有正向影响、负向影响。两种效应综合起来,从而使得低技能就业份额的系数不显著。第4 列结果表明,低技能就业份额的估计系数显著为负。如果低技能就业份额增加,对18-21 岁的个体来说,如果此时中等就业份额需求保持不变,这意味着高技能就业份额相对较少。即使完成高等教育其预期收益也不高,这降低了农村家庭子女念大专、普通高等学校的积极性。因此,低技能就业份额对青少年高中以上阶段的在校概率产生了显著的负向影响,反正亦然。并且,对于较小年龄的个体(15-17岁)来说,低技能就业份额变动通过家庭收入效应影响作用大;而对较大年龄的个体(18-21 岁)来说,低技能就业份额变动通过受教育的预期收益以及机会成本效应的影响作用更大。

第2 列和第5 列结果表明,中等技能就业份额的估计系数不显著。中等技能就业份额增加,根据前文中典型性经济事实,技能结构变化呈现一定升级趋势。高技能就业份额不变时,那么低技能就业份额减少,对于15-17 周岁年龄段的个体来说,家庭父辈收入减少、接受高中阶段教育的预期收益增加,收入效应和预期收益效应综合起作用,对青少年接受高中阶段教育影响作用不明显。第5列表明,中等技能就业份额增加,对于18-21 岁年龄段的个体来说,家庭父辈收入减少,高中毕业后去打工的预期收益增加,同时,上大专和本科的机会成本也会增加。收入效应、预期收益效应以及机会成本效应综合起来发挥作用,中等技能就业份额便会对青少年接受高等教育的影响不明显。

第6 列的结果表明,高技能就业份额的估计系数显著为正。这表明,如果高技能就业份额增加,对父母的直接收入影响很微弱。根据典型性经济事实,技能就业结构呈现一定的升级趋势,高技能就业份额增加,中等技能就业份额保持不变或减少。对18-21 岁年龄段个体来说,接受完整的高等教育的预期收益增加、机会成本减少,因此,对其接受高等教育具有正向影响。

(2)区分不同土地经营规模、家庭农业收入占比的估计结果

以往部分研究提到土地禀赋对家庭教育投资的影响(李菁等,2002;陈沁和袁志刚,2012),同时,土地经营规模面积会影响到家庭土地流转或者农户外出务工的选择。而外出从事非农劳动是地区制造业技能就业结构变化对青少年教育选择行为施加收入效应、预期收益效应以及机会成本效应的关键渠道。但是,在我国,极少数青少年会在初中毕业后从事农业生产。对父母辈来说,存在从事农业经营和非农务工两种选择,而对农村青少年来说,绝大部分仍是选择非农就业。本文接下来将农村家庭根据其土地经营规模面积分为两组,具体为土地经营规模低于均值的样本和土地经营规模高于均值的样本。

表13 的结果表明,对家庭土地经营规模较低的样本来说,低技能就业份额、中等技能就业份额以及高技能就业份额的估计系数均不显著。对土地经营规模较高的样本来说,低技能就业份额的估计系数为负,但是不显著。中等技能就业份额的估计系数显著为负数。高技能就业份额的估计系数显著为正。这说明,高技能就业份额对土地经营规模越大的家庭青少年的教育选择正向影响更加明显。

通常,土地经营规模越大,家庭将会从农业生产中获得更多的收入。于是,本文接下来将全部样本根据其家庭农业收入占比高低进行分类,具体分为农业收入占比低于均值的样本和农业收入占比高于均值的样本。估计结果见表14。

表14 的估计结果表明,地区技能就业份额对农业收入占比更高家庭青少年的教育选择具有更加显著的影响。这表明,一方面,农业收入占比较高的家庭,一直以来该家庭的非农收入占比较低。家庭主要收入来源是农业经营,而不是靠父母辈外出务工。那么地区低技能就业份额增加,对通过家庭中父母辈外出打工获得收入增加,从而促进教育投资的收入效应更弱;反而通过提高家庭中子女辈的接受高中阶段教育机会成本,促使其初中毕业后弃学打工的概率越大。机会成本效应影响更明显。相反,如果家庭农业收入占比低,非农收入占比较高,那么,低技能就业份额增加,父母辈务工收入和家庭总收入大幅增加,对子女教育投资有更强烈的积极作用。这会抵消掉部分由于机会成本效应所导致的对青少年教育选择的负面作用。

另一方面,农业收入占比较高的家庭,非农收入占比较低。那么地区高技能就业份额增加,农村父母辈就业机会和收入受其影响较少。这是因为家庭主要收入靠农业经营,高技能就业份额变化对家庭总收入的影响较弱。由于接受高等教育的预期收益效应较大,因此,高技能就业份额增加会对农村青少年教育选择产生更明显的积极影响。预期收益效应更明显。

相反,如果家庭农业收入占比低,非农收入占比较高。那么地区高技能就业份额增加,农村父母辈的技能层次大多屬于低技能劳动力。因此,即使家庭收入主要靠非农务工,但是对父母辈就业机会和收入影响作用较弱。这也使预期收益效应更明显。

总而言之,对非农收入占比较低的家庭来说,主要是机会成本效应和教育预期效应发挥作用。非农收入占比较高的家庭,收入效应也会发挥较大的作用,但仅限于在低技能就业份额变化的影响作用之下。

另外,当家庭中青少年选择不读书而是外出打工时,其可能导致家庭人均收入较高。家庭农业经营收入和家庭总收入有关,但是,农村青少年极少弃学去经营农业,家庭农业经营收入和青少年是否初中毕业后弃学打工相关性较少。为了减少对核心解释变量的系数估计产生影响,因此,本文还将采用家庭农业经营收入替换掉家庭人均收入这个变量,即控制了家庭农业经营收入进行分析,估计结果见表15。表15 的估计结果表明,其核心解释变量的估计系数与前文类似。

(四)采用中国社会综合调查(CGSS)数据进行分析

前文中是采用CHNS 数据和工业企业数据进行匹配分析,CHNS 数据年份跨度较长,但只是对部分省份地区进行追踪调查。CGSS 数据非追踪调查数据,涉及省份较多,区域范围更广。于是本文接下来将CGSS 数据库和工业企业数据库进行匹配,分析省级层面的制造业技能结构变化对农村地区、农村户籍青少年接受高中以上阶段教育的影响。

其中,研究样本的年龄段选择17-21 岁,研究样本期为2010-2013 年。之所以选择这期间是工业企业数据库截止到2013 年,而CGSS 第二期是2010 年开始的。被解释变量为青少年个体是否在校学习和受教育层次。其中,青少年在校,取值为1,否则取值为0。受教育层次分类与前文类似。核心解释变量为省级层面制造业技能就业份额。其他控制变量包括家庭总收入、父亲受教育层次、母亲受教育层次、性别以及省级公路里程等反映地区经济发展程度的变量。

表16 的结果表明,地区低技能、中等技能以及高技能就业份额的估计系数均不太显著。而第4 列的结果表明,低技能就业份额的估计系数显著为负数。这说明,低技能就业份额对个体受教育层次具有负向影响。表17 则是对农村地区青少年样本的估计结果。表17 的结果表明,低技能就业份额增长不利于农村地区青少年受教育层次的提升,而中等技能就业份额增加,有利于促进农村地区青少年受教育层次提升。

六、结论和政策启示

工业智能化趋势下就业技能结构变化明显,不同技能就业需求会对农村家庭青少年教育选择产生影响。本文利用中国家庭健康与营养调查数据实证分析就业技能结构变化对农村地区青少年是否接受高中及以上阶段教育的影响,并作出机制探讨。

研究结果表明,首先,不同层次技能就业份额变化对农村地区青少年教育选择具有差异性的影响。高技能就业份额越高,那么,农村地区青少年选择接受高中及以上阶段教育的概率越大。低技能就业份额和中等技能就业份额的估计系数为负。其次,不同技能就业份额都将会通过收入效应、预期收益效应以及机会成本效应对家庭中父母和子女产生不同的影响,从而影响到农村地区青少年的教育选择。再次,对于不同年龄段、不同家庭收入占比结构的个体来说,技能就业份额是通过不同的作用机制来发挥作用的。此外,本文还通过替换衡量指标、工具变量方法等多种方法来检验研究结论的稳健性。

由此,根据本文研究结论,提出相关的政策启示和建议。随着工业部门对劳动者技能水平要求提升,中等技能就业份额逐渐降低。高技能就业岗位需求扩张也会激励农村家庭进行教育人力资本投资。这将会有利于改善农村地区的教育环境,提高农户家庭子女接受高层次教育的积极性。这也表明,产业技能结构升级有利于促进农村地区人力资本投资。另外,研究结论还表明,地区高技能就业份额对农地经营规模较大家庭的青少年教育促进作用更明显。本文提出以下的政策建议:第一,目前制造业技能结构呈现出中低技能就业份额下降而高技能就业份额上升的趋势,高技能就业份额增加对农村地区青少年教育具有促进作用,应充分发挥产业技能结构升级对农村教育发展的促进作用。第二,增加农民非农务工收入、保障农民工的合法权益,尽量避免低技能就业份额减少对农民工家庭收入的冲击。通过多种方式来拓展农民增收渠道,降低农村家庭青少年接受优质教育的成本。第三,农村家庭农地经营面积也会对青少年接受高层次教育产生影响。因此,应继续推进农村土地流转,使得农村土地经营适度规模化,增加家庭农业收入,也将有助于促进家庭教育投资。

参考文献

[1] 陈沁,袁志刚.《土地替代教育——城市化进程中农业家庭的教育选择》[J].《经济学(季刊)》,2013 年第12 期,第357-372 页。

[2] 丁从明,邵敏敏,梁甄桥.《宗族对农村人力资本投资的影响分析》[J].《中国农村经济》,2018 年第2 期,第95-108 页。

[3] 段志民.《国际贸易、技能调整与职业选择——来自中国的经验证据》[J].《经济评论》,2018 年第2 期,第44-58 页。

[4] 胡晟明,王林辉,朱利莹.《工业机器人应用存在人力资本提升效应吗?》[J].《财经研究》,2021 第6 期,第61-75+91 页。

[5] 康茜,林光华.《工业机器人与农民工就业:替代抑或促进》[J].《山西财经大学学报》,2021 年第2 期,第43-56 页。

[6] 刘雯,於嘉,谢宇.《家庭教育投资的性别差异——基于多子女家庭的分析》[J].《青年研究》,2021 年第5期,第51-63+95-96 页。

[7] 黎诗扬,朱华晟,丁玥.《国际贸易对地区劳动力技能升级的影响——基于中国大陆地区地级市的数据分析》[J].《地理科学进展》,2019 年第10 期,第1514-1522 页。

[8] 李菁,林毅夫,姚洋. 《信贷约束、土地和不发达地区农户子女教育投资》[J]. 《中国人口科学》,2002 年第6 期,第10-26 页。

[9] 庞晓鹏,庞小冬,霍鹏.《投资驱动型产业政策、地方固定资产投资与农村人力资本积累——基于中国家庭追踪调查(CFPS)的实证分析》[J].《经济理论与经济管理》,2021 年第7 期,第36-50 页。

[10] 屈小博,程杰.《中国就业结构变化:“升级”还是“两极化”?》[J].《劳动经济研究》,2015 年第1 期,第119-144 页。

[11] 祁翔.《父母受教育程度与子女人力资本投资——来自中国农村家庭的调查研究》[J].《教育学术月刊》,2013年第9 期,第73-79 页。

[12] 孙早,侯玉琳. 《工业智能化如何重塑劳动力就业结构》[J].《中国工业经济》,2019 年第5 期,第61-79 页。

[13] 王永钦,董雯.《 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据》[J].《 经济研究》,2020 年第10 期,第59-175 页。

[14] 杨巧,杨扬长.《租房还是买房——什么影响了流动人口住房选择?》[J].《人口与经济》,2018 年第6 期,第101-111 页。

[15] 张川川. 《“中等教育陷阱”?——出口扩张、就业增长与个体教育决策》[J]. 《经济研究》,2015 年第12 期,第115-127 页。

[16] 张军,张慧慧,徐力恒. 《劳动力市场分割的技能偏向如何影响家庭人力资本投资》[J]. 《中国工业经济》,2018 年第8 期,第5-23 页。

[17] 周京奎,王贵东,黄征学. 《生产率进步影响农村人力资本积累吗?——基于微观数据的研究》[J].《经济研究》,2019 年第1 期,第100-115 页。

[18] 邹薇,鄭浩. 《贫困家庭的孩子为什么不读书:风险、人力资本代际传递和贫困陷阱》[J].《经济学动态》,2014 年第6 期,第16-31 页。

[19] Atkin D. Endogenous Skill Acquisition and Export Manufacturing in Mexico[J], American Economic Review, 2016,106(8): 2046-2085.

[20] Blanchard, E. J. and Olney, W. W. Globalization and Human Capital Investment: Export Composition DrivesEducational Attainment[J]. Journal of International Economics, 2017, 106: 165-183.

[21] Falvey, RD., Greenaway, J. and Silva. Trade Liberalization and Human Capital Adjustment[J]. Journal of InternationalEconomics, 2010, 81(2): 230-239.

[22] Hennig, Jan-Luca. Labor Market Polarization and Inter-generational Mobility: Theory and evidence[R]. Working paper,2021.

[23] Li B.. Export Expansion Skill Acquisition and Industry Specialization: Evidence from China[J]. Journal ofInternational Economics, 2018, 114(1): 46-361.

[24] Seltzer N. Beyond the Great Recession: Labor Market Polarization and Ongoing Fertility Decline in the UnitedStates[J]. Demography, 2019, 56(4): 1463-1493