中国海洋渔业碳中和能力评估

2023-06-27关洪军陈玉环赵爱武

关洪军, 陈玉环, 赵爱武

(1.山东财经大学管理科学与工程学院,济南 250014; 2.山东财经大学海洋经济与管理研究院,济南 250014)

全球气候变化已经成为当前人类生存和发展所面临的严峻挑战之一,为此,节能减排已成为世界各国经济社会发展的重要目标和要求。作为负责任的大国,中国一直是应对全球气候变化的积极实践者和重要贡献者。2020年9月,习近平总书记在第七十五届联合国大会的一般性辩论上郑重宣布,中国将采取更加有力的措施,二氧化碳排放力争在2030年达到峰值,争取在2060年之前实现碳中和。2021年3月发布的《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,首次明确了实现碳达峰和碳中和的时间表和路线图,为实现碳达峰、碳中和的“双碳”目标提供了理论依据和指导方案,并提出增加森林、草原、湿地、海洋等自然生态系统的固碳能力,提高生态系统碳汇增量。

海洋是地球上最大的碳库,随着海洋“蓝碳”研究逐渐进入人们的视野,海洋渔业作为其重要组成部分,渔业碳汇同样受到关注。唐启升[1]院士最早提出“碳汇渔业”的概念,即通过渔业的生产活动,促进水生生物吸收水体中的二氧化碳,并通过收获将这些碳移出水体,因此凡是不需投入饵料的渔业活动均具有碳汇功能,海洋碳汇渔业被视为最具扩增潜质的碳汇活动。另外,作为“大农业”的组成部分,海洋渔业又是机械化、工业化、产业化程度较高的产业,渔船和加工等设备的能源消耗是重要的碳排放源。鉴于海洋渔业的碳汇、碳源双重属性,了解和研究海洋渔业的碳中和能力对于更好的引领海洋渔业绿色、低碳发展尤为重要。

目前,学者们关于海洋渔业碳排放的研究主要集中在3个方面。一是碳排放来源以及碳排放量的核算,徐皓等[2-3]通过渔业能源消耗的测算指出,渔船捕捞是重要的能源消耗与碳排放来源;张祝利等[4]研究了我国渔船作业过程的碳排放,发现我国捕捞作业单位产值碳排放量是农、林、牧、渔、水利行业平均水平的3.4倍,海洋捕捞渔船是我国渔船能耗和二氧化碳排放的主要原因;岳冬冬等[5]发现2006—2011年我国海洋捕捞渔业的温室气体排放以平均每年23.66万t的速度稳定增长。二是对海洋渔业碳排放影响因素的研究,渔船的作业方式影响碳排放量,拖网的燃油消耗最大[6],刺网对燃油消耗与温室气体排放量影响显著[7];在碳排放的众多驱动因素中,岳冬冬等[5]利用对数平均迪氏指数法(logarithmic mean divisia index,LMDI)对因素分解,认为渔获量规模效应是最重要的驱动因素;邵桂兰等[8]从表层、中层、深层对海洋渔业碳排放驱动因素进行了分析。三是海洋渔业的减排路径,徐皓[3]、邵桂兰等[8]、岳冬冬等[9]分别从不同的角度给出了相关建议。在海洋渔业碳汇方面,齐占会等[10]、李昂等[11]分别对广东、河北的贝藻类碳汇能力进行估算,认为其具有显著碳汇功能;权伟等[12]测算了我国及浙江省的海水养殖藻类的碳汇量,发现海带的平均碳汇能力最强。随着研究的深入,学者们开始探究渔业碳汇的影响因素与碳汇路径,纪建悦等[13]指出产量因素是影响海水养殖业碳汇的主要原因;孙吉亭等[14]认为通过贝藻类养殖、增殖放流等可以实现渔业的碳汇功能,并提出生态养殖、提高渔业生产技术等发展碳汇渔业的对策;唐启升等[15]分析了海洋渔业碳汇的现状及存在的问题,并提出了对策和建议。目前,从碳中和视角研究海洋渔业的研究较少,岳冬冬等[9]从碳平衡的角度,利用2010和2014年的数据对中国沿海省份的海洋渔业碳平衡状态进行了分析;邵桂兰等[16]以山东省为例,分析了其海洋渔业的碳平衡状态,并据此提出了针对性建议;在对中国海水养殖净碳汇进行估算的基础上,从经济、环境效益平衡的视角探究了其与海水养殖经济之间的耦合关系,探讨了中国及各省在海水养殖业经济、资源、环境可持续协调发展中存在的问题[17]。

综上所述,捕捞渔船作业过程产生的碳排放是海洋渔业碳排放的重要来源,学者们在渔船碳排放测算、影响因素及减排途径等方面取得了丰富的研究成果。增加碳汇是应对气候变化、实现碳中和的重要途径,渔业碳汇发展潜力巨大,逐渐成为研究热点,学者们对海水养殖的碳汇效应进行了初步探索。然而已有研究大多将海洋渔业“碳汇”和“碳源”作为独立主体从单一角度进行研究,未能将二者纳入同一框架来探讨海洋渔业整体的碳中和状态,少数研究虽将二者结合,但缺乏纵向的动态变化及横向的比较分析。本文在已有研究的基础上,对2010—2019年中国沿海11个省(自治区、直辖市,港澳台除外)的海洋渔业碳中和能力进行评估,分析其碳中和状态的动态变化趋势,并据此针对我国海洋渔业低碳发展中的问题提出建议,为海洋渔业的绿色、低碳、可持续发展提供参考。

1 评估方法

1.1 海洋渔业碳中和能力计算

所谓碳中和是指在一定时间内,直接或间接的碳排放通过植树造林、自然百分百吸收等方式设法抵消或者彻底消除从而实现碳的净排放量为零,即实现二氧化碳排放量的收支相抵[18-19]。根据碳中和的定义,当海洋渔业的碳汇量大于或等于海洋渔业碳排放时,即为完全碳中和状态;当碳汇量小于碳排放量时,只有部分碳被抵消,处于部分碳中和状态。海洋渔业碳中和能力的计算公式如下。

式中,ΔC表示净碳量,当ΔC≤0时,碳排放被全部抵消或彻底消除,即为完全碳中和;当ΔC>0时,仍有部分碳排放没有被中和,即为部分碳中和。

1.2 海洋渔业碳排放量、碳汇量计算

由于中国渔船的整体科技较为落后,能耗相对较高,海洋渔业中捕捞渔船的燃油消耗是海洋渔业碳排放的主要来源。因此,本研究中将中国沿海省(自治区、直辖市)的海洋捕捞渔船直接燃油消耗的碳排放量作为对海洋渔业碳排放量的估计。

借鉴岳冬冬等[9]的方法,按照不同作业方式的用油系数,结合捕捞渔船功率以及碳排放系数计算碳排放,详见公式(2)。

式中,C碳排放表示海洋渔业的碳排放量;P表示渔船作业方式功率;μ表示用油系数;拖网、围网、刺网、张网、钓具和其他的用油系数分别取值0.480、0.492、0.451、0.328、0.328和0.312 t·kW-1;θ代表二氧化碳排放因子,根据《2006年IPCC国家温室气体清单指南》,取值74 100 kg·TJ-1;q代表柴油平均低位发热量,取值42 652 kJ·kg-1;i表示海洋捕捞渔船作业方式。

中国海洋渔业的固碳量主要来自于海水养殖业,考虑海洋捕捞业的固碳过程复杂、固碳量难以计算,因此本文仅计算海水养殖业的碳汇量。中国是海水养殖大国,养殖产量常年居世界首位,与其他国家相比,中国的海水养殖业产量大、种类多、营养级低、生态效率高,总体而言,养殖结构稳定,以不投饵、营养级低的贝类、藻类为主。2019年,我国海水养殖总产量为2 065.33万t,其中贝类产品产量最高,为1 438.97万t;其次是藻类,产量为253.84万t,二者合计占比82%。

中国海水养殖的主要品种中,贝类、藻类、鱼类等都以直接或间接的方式发挥碳汇作用,其中,贝类、藻类养殖不投饵、营养级别低,且产量在我国海水养殖结构中占绝对优势,作为初级生产者,以光合作用等方式形成重要碳汇,固碳效率高,促进海洋渔业的碳平衡。因此,参考岳冬冬等[9]的做法,将海水贝藻类养殖的直接固碳量作为海洋渔业碳汇量。

滤食性贝类主要通过钙化和摄食利用海水中的碳促进自身生长,形成碳汇。一方面,利用海水中溶解的CO2形成贝壳的主要成分CaCO3;另一方面,通过滤食海水中的有机碳颗粒促进自身软组织生长,发挥碳汇机制。藻类则主要通过光合作用将水体中的无机碳转化为有机碳来固碳。参考邵桂兰等[16]的方法,计算藻类自身封存的可移出碳汇与贝壳、软组织的固碳量,即海洋渔业碳汇量,详见公式(3)。

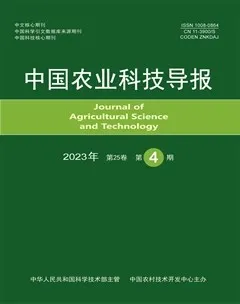

式中,C碳汇表示贝藻类的总碳汇量;Csh、Cal分别表示贝类和藻类的固碳量;Q表示产量(湿重);α表示干湿重转换系数;φ表示贝壳或软组织的质量比重;ω表示贝、藻中碳含量;i、k分别为贝、藻的种类;j表示贝壳或软组织。其中,α、φ、ω的取值详见表1。

表1 海水养殖业碳汇能力核算系数Table 1 Calculation coefficient of carbon sink capacity of marine aquaculture

1.3 数据来源

本文利用2010—2019年中国沿海11个省(自治区、直辖市)的海洋捕捞渔船与海水贝藻类养殖等数据来研究海洋渔业的碳中和能力,相关数据来源于《中国渔业统计年鉴》《中国渔业年鉴》《国内机动渔船油价补助用油量测算参考标准》《2006年IPCC国家温室气体清单指南》等。

2 结果与分析

2.1 中国海洋渔业碳排放量

根据海洋渔业捕捞渔船碳排放量的计算方法,对2010—2019年中国海洋渔业的碳排放量进行计算,结果(图1)表明,2010—2019年中国海洋捕捞渔船碳排放所代表的海洋渔业碳排放量可以分为2个阶段:2010—2015年为迅速增长阶段,在此期间中国海洋渔业的年碳排放量由499.62万t迅速增长为553.07万t,增加53.45万t,较2010年增长10.70 %;2015年之后为缓慢下降阶段,中国海洋渔业碳排放量在2015年达到峰值,之后年碳排放量开始下降,2019年碳排放量较2015年下降35.81万t。

由于地理位置、气候条件、经济发展水平等差异,沿海省(自治区、直辖市)的海洋经济发展呈现不同的特征,因此按照国家“十四五”规划关于海洋经济圈的做法,将11个省(自治区、直辖市)划分为3大经济圈,其中北部海洋经济圈包括天津、河北、辽宁、山东4个省(直辖市);东部海洋经济圈包括上海、江苏、浙江3个省(直辖市);南部海洋经济圈包括福建、广东、广西、海南4个省(自治区)。

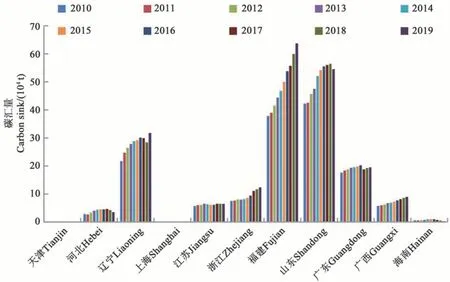

分析3大经济圈海洋渔业碳排放量的变化趋势,结果(图2)表明,南部海洋经济圈4个省(自治区)的海洋渔业碳排放量均较高,导致整个南部沿海成为中国海洋渔业碳排放量最多的地区;东部海洋经济圈的碳排放量主要来源于浙江;北部海洋经济圈中辽宁、山东的碳排放量较高,2010—2019年中这两省的碳排放量之和均占北部海洋经济圈总碳排放的88 %以上,平均占比88.82 %。因此,需要采取更加有力的行动发展绿色、低碳海洋渔业。

图2 2010—2019年中国海洋渔业碳排放量省域结果Fig. 2 Provincial results of China’s marine fishery carbon emissions from 2010 to 2019

分析各省(自治区、直辖市)海洋渔业碳排放量的变化趋势,结果(图2)表明,浙江的海洋渔业碳排放量远高于其他省(自治区、直辖市),2019年浙江的海洋渔业碳排放量约为131.02万t,占该年全国沿海省(自治区、直辖市)碳排放总量的25.33 %;福建、广东、山东、海南和辽宁的捕捞渔业规模较大,碳排放量也较多;天津由于地理环境、海洋经济发展模式等不同,捕捞渔船较少,年碳排放量在2万t左右;上海略高于天津。2010—2019年,各省(自治区、直辖市)海洋渔业碳排放量变化趋势存在差异,其中浙江、山东、广东、海南表现为先升后降;福建呈明显上升趋势;其他省(自治区、直辖市)呈波动变化。

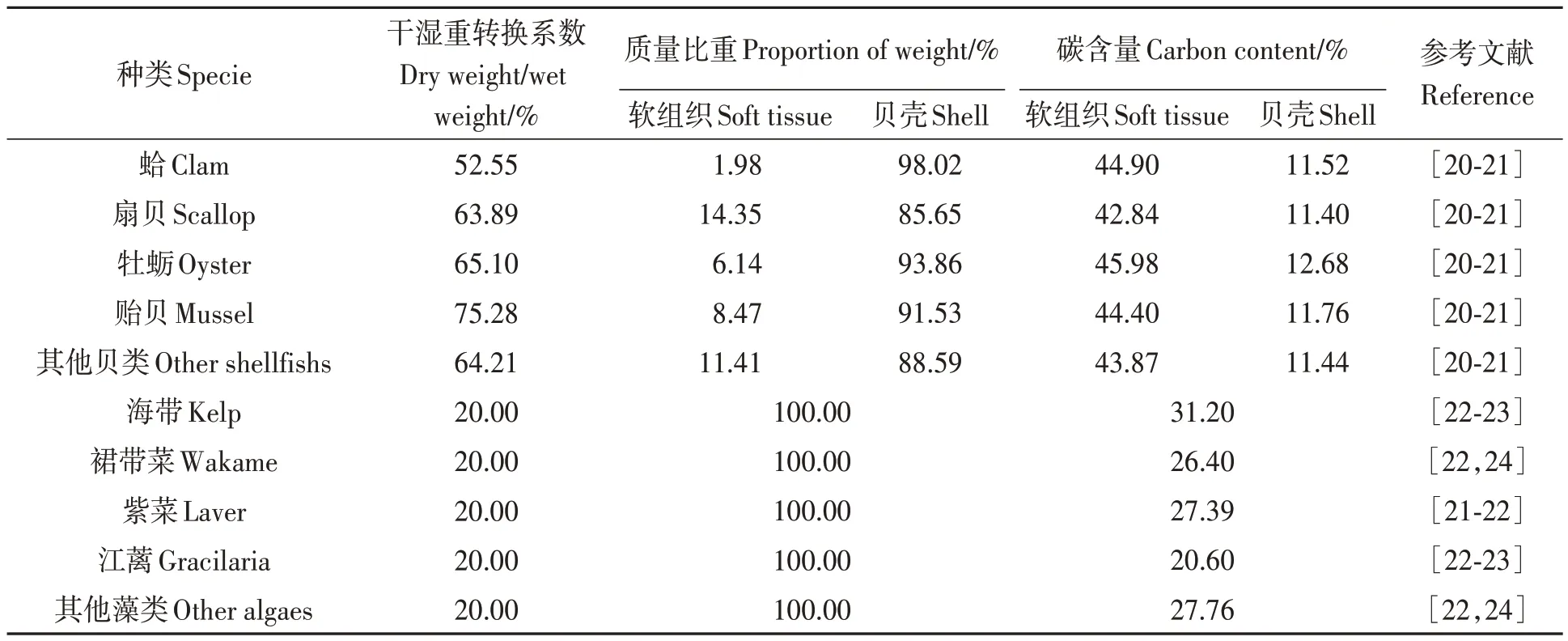

为进一步分析各省(自治区、直辖市)海洋捕捞渔业的碳效率,计算了碳排放量与产量的比值,如表2所示。山东单位产量的碳排放量最小,碳效率最高;上海、天津虽然碳排放总量较低,但碳效率较低;辽宁、广东的碳效率也较低,说明其碳排放量较高,除海洋捕捞业规模较大以外,碳效率低也是重要原因。碳效率与作业方式有关,因此应加强渔船捕捞方式的管理,另外还应适度捕捞,实现可持续发展。

表2 2010—2019年中国海洋捕捞渔业碳排放量与产量比Table 2 Ratio of carbon emissions to production in China’s marine capture fisheries from 2010 to 2019

2.2 中国海洋渔业碳汇量

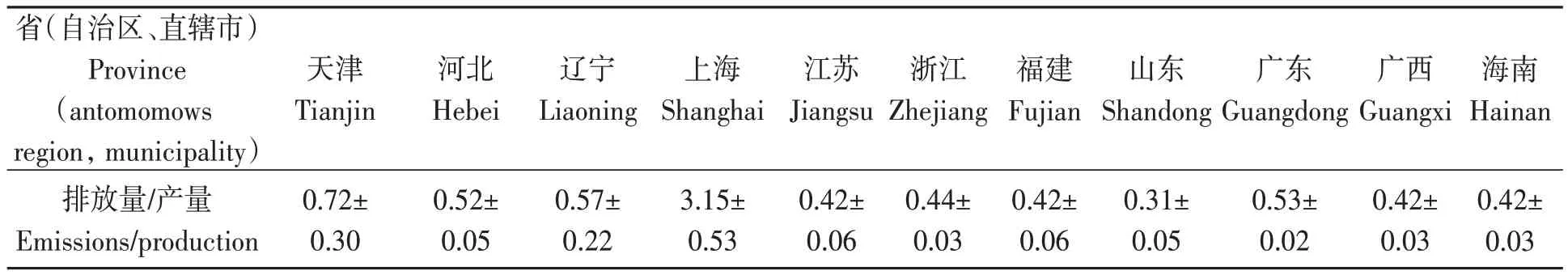

2010—2019年中国海洋渔业的碳汇量变化如图3所示,2010—2016年碳汇量不断上升,增长趋势明显,年平均同比增长率约为4.85 %。进一步分析2010—2019年中国海水贝、藻类养殖面积与单位面积碳汇量的变化,结果(表3)表明,2016年后,虽然单位面积贝藻类养殖的碳汇量持续增加,但由于养殖面积减小,碳汇量增长趋势放缓。

图3 2010—2019年中国海洋渔业碳汇量Fig. 3 Carbon sinks in China’s marine fisheries from 2010 to 2019

表3 2010—2019年中国海水贝、藻类养殖面积与单位面积碳汇量Table 3 Aquaculture area and carbon sink per unit area of marine shellfish and algae in China from 2010 to 2019

2010—2019年中国沿海11个省(自治区、直辖市)的海洋渔业碳汇量变化如图4所示。从海域来看,包含辽宁、山东2个海水养殖大省的北部海洋经济圈其海洋渔业的碳汇量在3大海洋经济圈中最高,2010—2016年碳汇量发展迅速,年均增长3.89万t,2017年后略有下降;东部海洋经济圈的碳汇量虽有上升趋势,但远低于其他2大经济圈;南部海洋经济圈的海洋渔业碳汇量略低于北部海洋经济圈,但有超过北部海洋经济圈的趋势。

图4 2010—2019年中国各省海洋渔业的碳汇量Fig. 4 Carbon sinks of provinces in China’s marine fisheries from 2010 to 2019

从省域来看(图4),山东、福建、辽宁、广东的海洋渔业碳汇量较高,这4个省是传统的海洋渔业大省,海水养殖面积广阔,具有较强的科技、知识实力,可通过创新养殖模式和养殖技术,提高养殖产量,促进海洋渔业绿色发展;天津、上海的贝藻类养殖规模极小,无养殖产量数据,因此将这2个直辖市的碳汇量作为零处理;海南的海洋渔业碳汇量远低于其他省(自治区、直辖市),这可能主要是由其较小的贝藻类养殖面积造成的,2019年海南的贝藻类养殖面积仅为2 252 hm2,而其他8省(自治区、直辖市)中贝藻类养殖面积最小的广西养殖面积为27 274 hm2,约为海南养殖面积的12倍。

从发展趋势来看,2010—2019年浙江、福建、山东、广西的海洋渔业碳汇量上升趋势明显;河北、辽宁、广东的碳汇量由于贝藻类养殖面积减少、贝藻类苗种投入减少等原因在后期略有下降;江苏的海洋渔业碳汇量较少,波动也较小。

2.3 中国海洋渔业碳中和能力

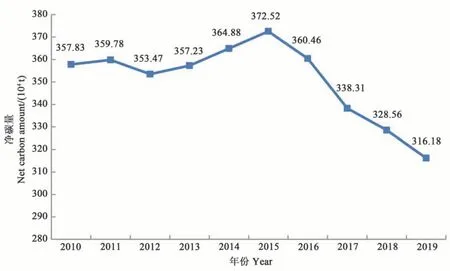

通过海洋渔业碳排放量和碳汇量可以计算净碳量,评估中国海洋渔业的碳中和能力,图5展示了2010—2019年中国海洋渔业净碳量的动态变化。由于净碳量均为正值,根据碳中和定义,中国的海洋渔业处于部分碳中和状态。2010—2012年,碳排放量与碳汇量增长速度相近,净碳量波动变化;2013—2015年碳排放增长速度加快,致使净碳量快速增长;2015年后,随着“十三五”期间一系列政策的出台,我国加大了生态环境保护力度,碳排放量减少,碳汇量稳步增加,净碳量迅速降低,由2015年的372.52万t迅速减少到2019年的316.18万t,降低15.12%。由此表明我国海洋渔业低碳发展趋势良好,整体向优,成效显著。

图5 2010—2019年中国海洋渔业净碳量Fig. 5 Net carbon amount of China’s marine fisheries from 2010 to 2019

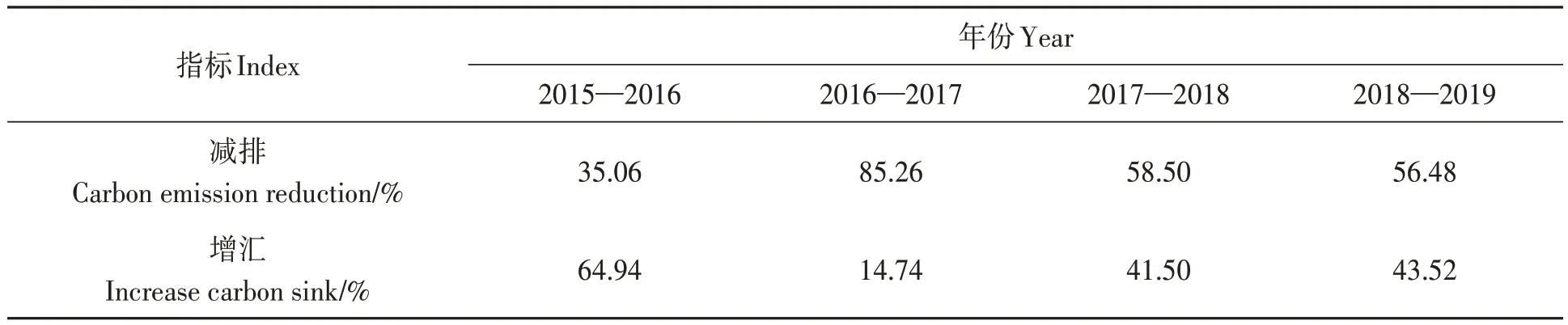

2015年后,中国海洋渔业碳中和能力提高,净碳量的降低是减排与增汇的共同结果,如表4所示。从碳排放量和碳汇量变动对净碳量变化的影响来看,碳中和能力的提高主要源于碳排放的减少,说明我国减排工作成效显著;另外,碳汇量增加的贡献较小,说明应继续加强对渔业碳汇的重视。

表4 减排、增汇对中国海洋渔业碳中和能力提高的贡献率Table 4 Contribution rate of emission reduction and sink increase to the improvement of China’s marine fishery carbon neutrality

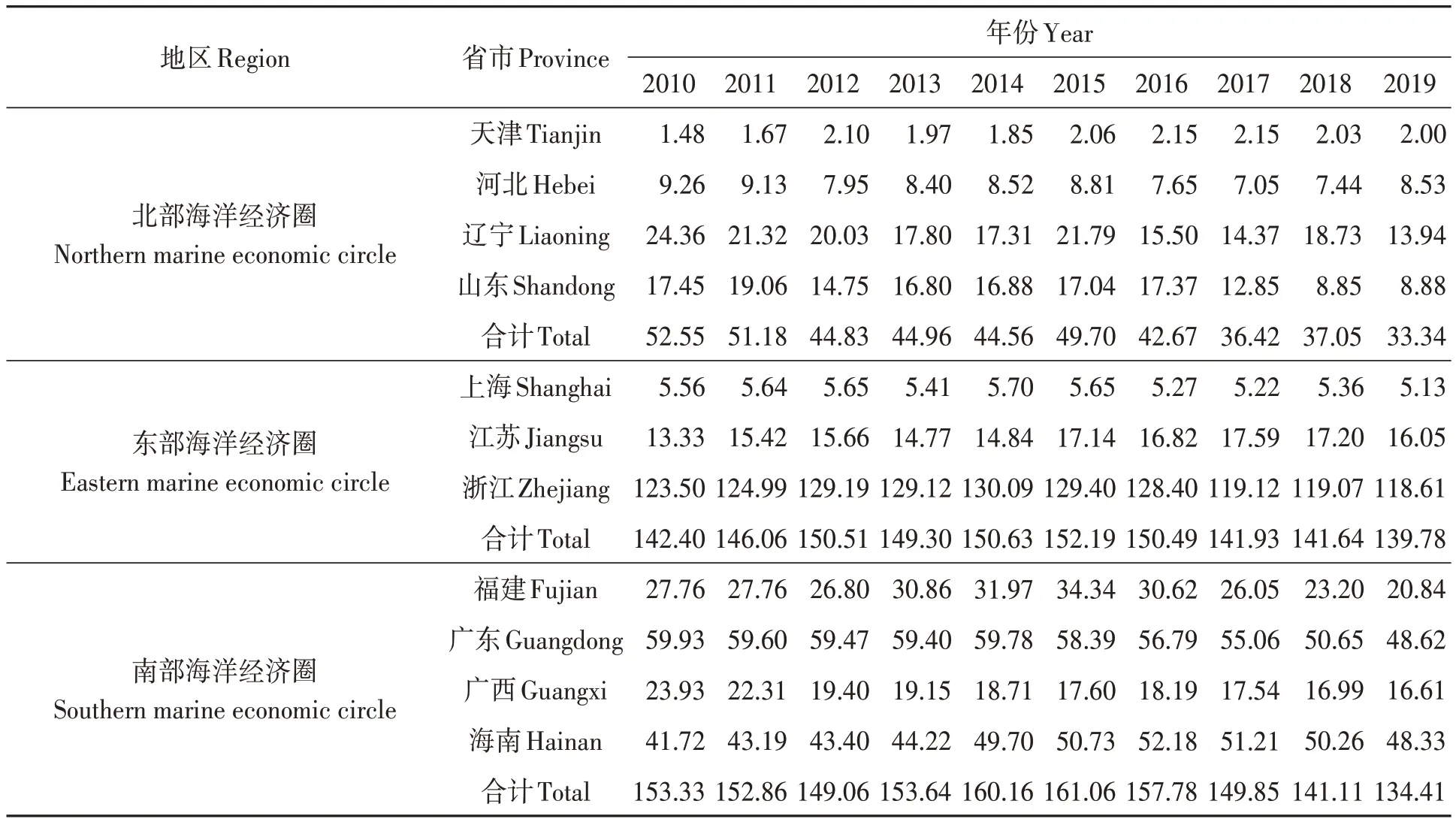

表5展示了2010—2019北部、东部、南部3大海洋经济圈海洋渔业净碳量的变化。3大海洋经济圈中,南部海洋经济圈的净碳量最高,东部海洋经济圈次之,北部沿海的碳中和能力更高。2015年后3大地区的净碳量均有所下降,与2015年相比,北部、东部、南部海洋经济圈的净碳量分别下降32.92%、8.15%、16.55%。

表5 2010—2019年中国海洋渔业净碳量Table 5 Net carbon amount of China’s marine fisheries from 2010 to 2019(104 t)

分析沿海11个省(自治区、直辖市)的海洋渔业净碳量,结果(表5与图6)表明,11个省(自治区、直辖市)的海洋渔业均处于部分碳中和状态。天津、上海由于捕捞船碳排放较少,净碳量最低,但缺乏贝藻类碳汇,应根据气候环境、养殖空间,适当增加贝藻类养殖,增强海洋渔业的碳汇能力。浙江由于超高的碳排放,其净碳量也最高,贝藻类养殖面积和固碳量与其海洋大省的地位不相匹配,海洋渔业低碳发展有待加强,应从捕捞渔船的减排工作着手,依靠科技优势、人才优势提高机动渔船的效率,降低能耗,减少海洋渔业碳排放,同时提高贝藻类养殖产量。辽宁、山东、广东、福建是典型的高固碳量、高排放量地区,作为海洋大省,海水养殖面积广阔,固碳量较高,但海洋经济迅速发展不可避免地造成较高的碳排放,因此净碳量较高,这4个省在贝藻类养殖面积无法扩大的情况下,应进一步优化养殖方式,改善渔船捕捞作业方式,从减排与增汇方面同时入手,提高海洋渔业的碳中和能力。

图6 2010—2019年中国海洋渔业净碳量省域结果Fig. 6 Provincial results of China’s marine fishery net carbon amount from 2010 to 2019

总体而言,中国海洋渔业仍处于部分碳中和状态,但“十三五”以来,《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》《“十三五”控制温室气体排放工作方案》等一系列减排、增汇政策的颁布和实施,使环境保护意识日益增强,并加强了对海洋蓝碳的重视,近几年的碳排放量迅速下降,碳汇量稳步增长,多数省份的净碳量有所降低,海洋渔业的碳中和能力提高。

3 总结与建议

随着中国碳达峰、碳中和“双碳”目标的提出,减排、增汇工作尤为重要。海洋渔业兼具“碳汇”和“碳源”的双重属性,海洋渔业的绿色发展是海洋经济高质量发展的应有之义。因此,本研究利用2010—2019年我国沿海11个省(自治区、直辖市)的相关数据估算海洋渔业的碳排放量和碳汇量,评估我国海洋渔业的碳中和能力,结果显示,中国海洋渔业的碳排放在2015年达到峰值,之后呈下降趋势;在北部、东部、南部3大海洋经济圈中,南部海洋经济圈的海洋渔业碳排放量最高;浙江由于捕捞渔船功率大,是海洋渔业碳排放量最高的省份。我国海洋渔业的碳汇量稳步增长;北部海洋经济圈整体碳汇量最高;山东、福建的海洋渔业碳汇量较高。我国沿海11个省(自治区、直辖市)的海洋渔业均处于部分碳中和状态,海洋渔业的发展仍存在较多问题,但净碳排放量自2015年后迅速下降,海洋绿色发展趋势良好。碳中和能力的提高主要来源于碳排放量的减少,“十三五”以来的节能减排、环境保护等工作成效显著。

从研究结果来看,我国海洋渔业仍处于部分碳中和状态。要实现海洋渔业的完全碳中和,推进海洋渔业的低碳、绿色发展,需从减排、增汇方面采取更加有力的措施。①在海洋渔业的碳排放方面,优化海洋捕捞渔业的作业方式。在我国海洋捕捞渔业中,拖网、刺网仍是主要类型,而二者能耗高,对环境影响大,拖网还易造成过度捕捞,应向低能耗、高效率的作业方式转变;另外继续推动渔船的升级改造,淘汰老旧渔船,依托技术创新,增加标准合规渔具、清洁能源、节能技术的应用。②在海洋渔业的碳汇方面,重视海水养殖业的发展,科学规划。一方面通过多营养层次综合养殖技术、深远海养殖技术等发展新生产模式,提高养殖效率,拓展养殖空间,从而增加海洋渔业的碳汇能力;另一方面,优化海水养殖品种结构,提高固碳能力强、附加价值高的贝藻类产品的养殖产量。通过延长产业链、发展衍生产品等挖掘海水养殖产品的价值,提高贝藻类产品的需求,从而促进渔业碳汇扩增。

以上建议的实现需要相应政策的支持与实施。健全和完善以节能减排、环境保护为目的的渔业政策,如加大对渔业节能产品的补助、支持老旧渔船的改造升级、增加渔业碳排放的环境成本;将海洋渔业碳汇纳入到碳交易市场体系,推进海洋渔业碳汇市场化,提高海洋渔业碳汇的价值,促进渔业碳汇的良性发展。