突发公共卫生事件下社区居民风险感知的潜在剖面分析

2023-06-25章瑶孙宏玉陶静蕊徐欢董超群

章瑶,孙宏玉,陶静蕊,徐欢,董超群

1.温州医科大学 护理学院,浙江 温州 325035;2.北京大学 护理学院,北京 100871

风险感知是个体针对风险特征及严重性做出的主观判断[1]。在面对突发公共事件时,风险感知会对公众行为产生较大影响[2]。不良风险感知可能会导致公众出现严重认知及心理情绪问题,诱发公众出现非适应性行为,如谣言滋生、物资哄抢等,进而阻碍突发公共事件防控及应对[3]。新型冠状病毒肺炎疫情(简称“新冠疫情”)是我国建国以来发生的传播最快、防控难度最大的突发公共事件[4],关注公众风险感知的特征及其对心理行为的影响对新冠疫情防控具有重要作用。目前,国内外关于突发公共卫生事件下公众风险感知的相关研究在评估过程中较少考虑个体差异性[5-6],导致后期构建的干预方案针对性不足[7]。潜在剖面分析(latent profile analysis, LPA)是一项以个体为中心,根据客观的适配指标来判断个体类型的方法[8],目前已广泛用于识别人群类别以提供针对性干预方案的相关研究[9]。因此,本研究以新冠疫情为例,采用LPA探讨突发公共卫生事件下居民风险感知类别,并比较不同类别居民的个体特征及心理行为差异,以期识别不同类别风险感知居民,为制定针对性干预措施提供依据。

1 对象和方法

1.1 研究对象2022年3月至5月采用横断面研究设计,在全国30个省份地区方便抽取研究对象。研究对象纳入标准:①年龄≥18岁;②居住6个月以上的常住居民;③具备独立阅读及理解能力;④会使用手机、电脑等电子设备;⑤自愿参与本次调查。排除标准:①有认知或视听功能障碍;②有严重疾病或并发症;③不愿意配合完成调查者。

1.2 调查工具

1.2.1 一般资料调查表:由研究者自行设计,包括年龄、性别、教育程度、居住地、新冠确诊史、隔离史及疫苗接种情况等。

1.2.2 新冠肺炎疫情风险感知量表(COVID-19 risk perception scale, CRPS):由崔小倩等[10]编制,用于评估新冠疫情下居民风险感知水平。该量表包括易感性、严重性、可控性3个维度,每个维度各3个条目,共计9个条目。该量表采用Likert 5级评分法,从“非常不符合”到“非常符合”分别计1~5 分。总分越高表明新冠疫情风险感知程度越高。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.87。

1.2.3 简易应对方式问卷(simplified coping style questionnaire, SCSQ):由解亚宁[11]编制,用于评估突发公共事件下个体应对方式。该量表包括积极应对(1~12条目)和消极应对(13~20条目)2个维度。采用4级评分法,包括“不采用”“偶尔采用”“有时采用”和“经常采用”,分别计0~3分。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.88。

1.2.4 突发性公共卫生事件心理问卷 (psychological questionnaires for emergent events of public health, PQEEPH):由高延等[12]编制,用于评估突发性公共卫生事件下个体心理健康状况。问卷包括抑郁、神经衰弱、恐惧、强迫-焦虑、疑病5个维度,共25个条目。根据被试者的情绪反应发生程度(没有、轻度、中度、重度)及频率(偶尔、有时、经常、总是)分别计0~3分。本研究 中,该量表的Cronbach’s α系数为0.96。

1.3 资料收集方法研究者在全国30个省份招募联络员,要求学历本科以上且具一定科研基础。由课题组对联络员进行统一视频培训,内容包括研究目的、意义及问卷填写细则。采用问卷星平台开展问卷调查,问卷首页设置指导语,解释本研究目的及意义、调查的自愿性、资料的保密性等,研究对象知情同意后填写问卷。为了保证问卷填写完整性,所有问题均被设置为必填选项。此外,限定答题累计时间不少于240 s,每个IP地址只允许填写1次,以保证问卷填写质量。问卷回收后,由2名研究生逐份核对问卷填写情况,剔除回答呈一致性或波浪性等不合格的问卷。本研究共发放问卷8251份,删除无效问卷后,回收有效问卷7844份,有效回收率为95.07%。

1.4 统计学处理方法采用Mplus 8.3软件建立潜在剖面模型,以CRPS中3个维度得分进行LPA。LPA包含3类拟合检验指标[13]:①信息指标包括艾凯克信息标准(Akaike information criterion, AIC)、贝叶斯信息标准(Bayesian information criterion,BIC)和样本校正的贝叶斯信息标准(adjusted Bayesian information criterion, aBIC),上述数值越小代表模型拟合越好;②分类指标为熵 (entropy),取值为0~1,熵值>0.7表明模型的分类准确度较高;③似然比检验指标包括罗-梦戴尔-鲁本校正似然比检验(Lo-Mendell-Rubin likelihood r atio, LMR)和基于Bootstr ap 的似然比值 (Bootstrap likelihood ratio test, BLRT),LMR、BLRT对应的P<0.05,表明k个类别模型优于k-1个类别模型。最佳模型的确定需综合考虑以上指标及其分类结果的实际意义和可解释性[14]。采用SPSS25.0 软件进行统计分析,服从正态分布的计量资料采用±s,非正态分布的计量资料用M(P25,P75)表示,计数资料采用频数和百分比表示;人口学相关资料组间比较采用χ2检验或方差分析,应对方式与心理健康状态得分组间比较采用Kruskal-Wallis非参数检验;采用多重共线性检验确定自变量是否存在多重共线性;采用无序多分类Logistic回归分析筛选不同类别居民风险感知的影响因素。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

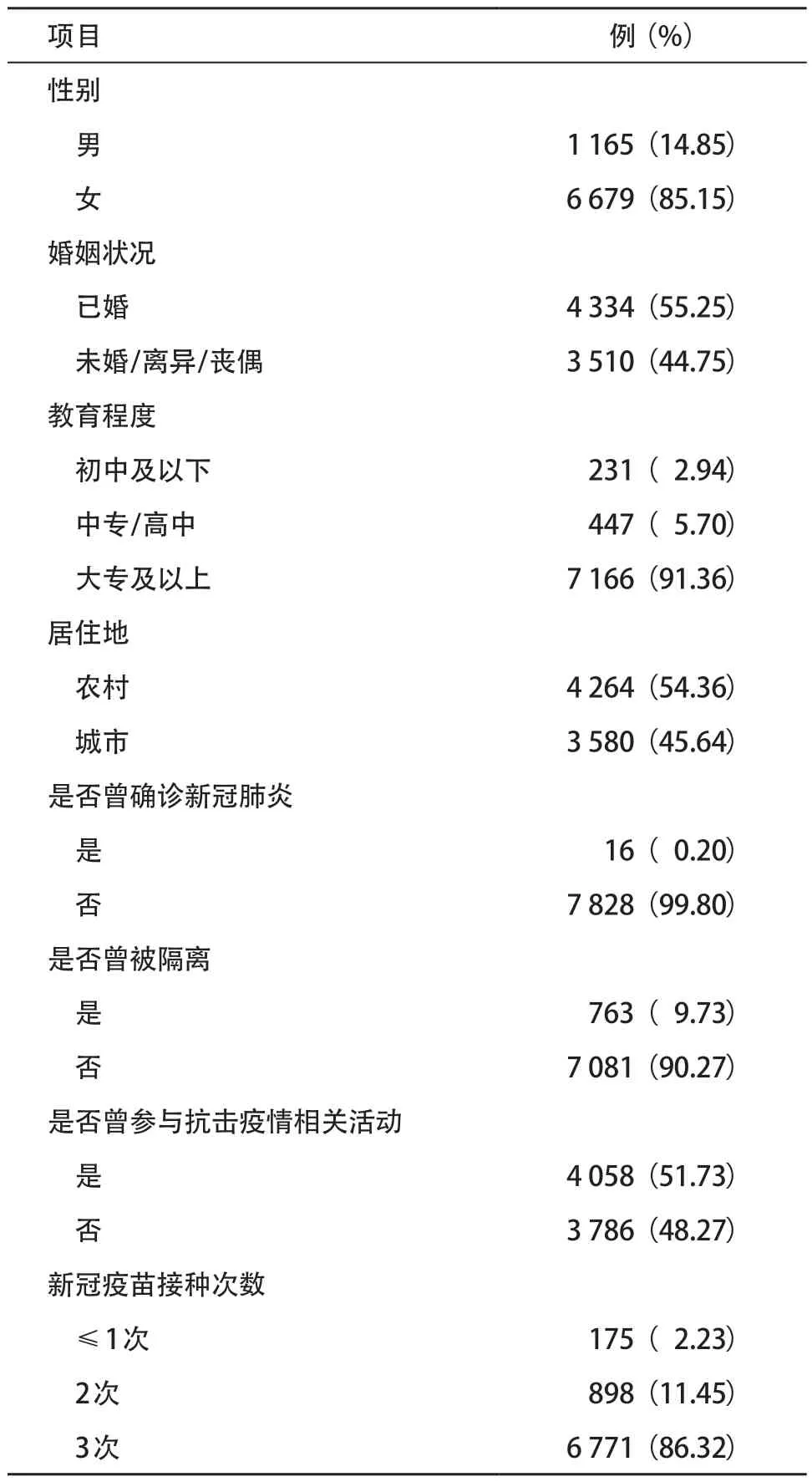

2.1 研究对象一般资料本研究共调查7844名居民,年龄(30.3±9.8)岁,男1165名,女6679名,4334名已婚,大专及以上学历7166名,农村4264名,未曾感染新冠肺炎7828名,未曾被隔离7081名,曾参与抗击疫情相关活动4058名,接种3针新冠疫苗6771名。详见表1。

表1 一般人口学资料

2.2 突发公共卫生事件下社区居民风险感知得分突发公共卫生事件下社区居民风险感知平均得分为(22.90±6.59)分,其中易感性维度平均得分为(6.42±2.62)分,严重性维度平均得分为(8.49± 2.81)分,可控性维度平均得分为(7.98±2.57)分。

2.3 突发公共卫生事件下社区居民风险感知的潜在剖面分析结果基于CRPS中3 个维度得分进行LPA,共建立5个模型,潜在剖面分析结果见表2。3类别模型AIC、BIC、aBIC值均小于1、2类别,具有较高的Entropy且LMR和BLRT均具有统计学意义(P<0.05),模型拟合及分类精确性较好;虽然4、5类别模型的Entropy值高于3类别,但这两个模型存在潜在类别间的风险感知差异过小的情况,可能导致组内显著特征被分散掩藏。此外,鉴于过度分类不利于社区医务人员快速识别判断居民风险感知所属类别,进而影响后续干预实施的实际意义。因此,综合考虑模型和分类结果的实际意义和可解释性,本研究最终确定将社区居民风险感知划分为3个类别。

表2 突发公共卫生事件下社区居民风险感知潜在剖面拟合指标

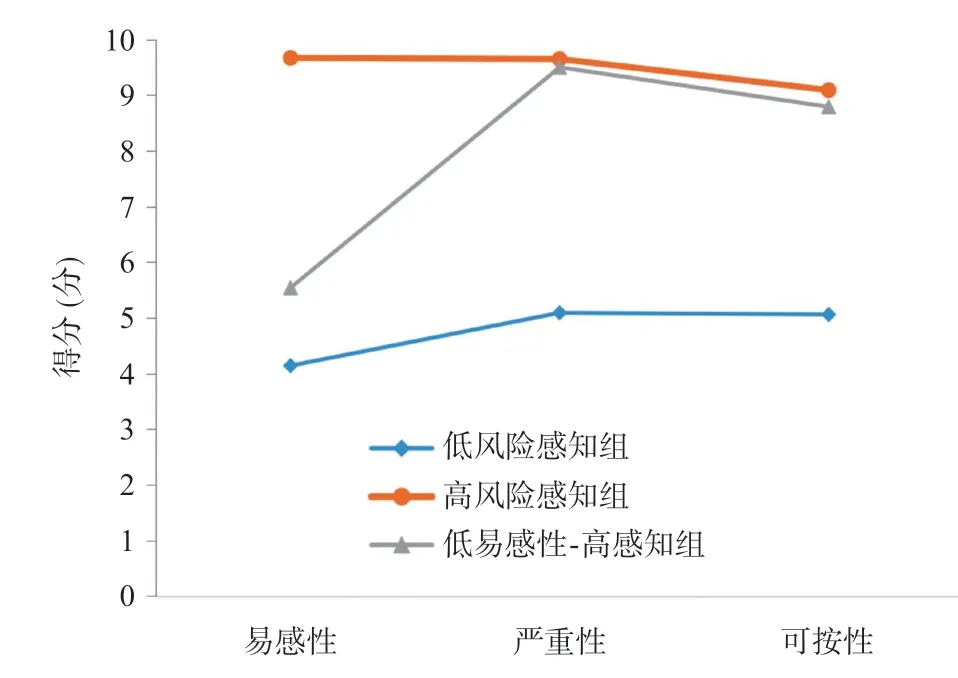

2.4 突发公共卫生事件下社区居民风险感知潜在类别命名基于3个类别居民在CRPS中各维度得分进行命名。类别1三个维度得分均为最低,因此命名为“低风险感知组”,共1872例(23.9%);类别2三个维度得分均为最高,因此命名为“高风险感知组”,共2299例(29.3%);类别3在易感性维度中得分较低,而在严重性和可控性维度中均处于较高水平,因此命名为“低易感性-高感知组”,共3673例(46.8%)。见图1。

图1 突发公共卫生事件下居民风险感知的潜在剖面分析

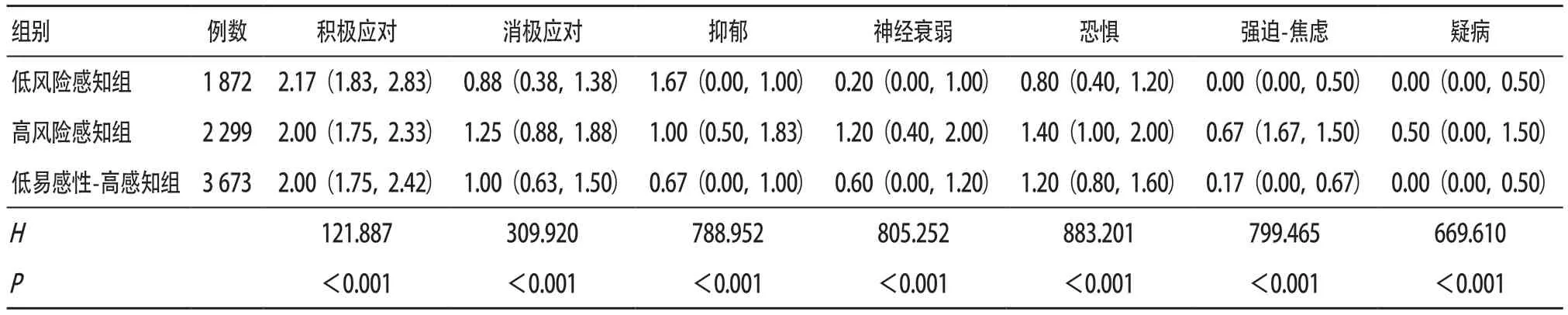

2.5 突发公共卫生事件下社区居民风险感知潜在类别的单因素分析方差分析和χ2检验结果发现,3个类别居民风险感知在年龄、性别、婚姻状况、教育程度、居住地、隔离史、是否曾参与抗击疫情相关活动、疫苗接种次数上差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。Kruskal-Wallis非参数检验结果显示,3组居民在积极应对、消极应对、抑郁、神经衰弱、恐惧、强迫-焦虑、疑病方面差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表3 突发公共卫生事件下社区居民风险感知潜在类别的单因素分析

表4 突发公共卫生事件下社区居民应对方式及心理健康状态得分比较[M(P25,P75)]

2.6 突发公共卫生事件下社区居民风险感知潜在类别的无序多分类Logistic回归分析为确保模型可靠性,对连续变量进行多重共线性检验,方差膨胀系数(variance inflation factor, VIF)为1.017~5.850(<10)。以单因素分析中差异有统计学意义的变量作为自变量,以居民风险感知类型作为因变量(对照=低风险感知组)进行无序多分类Logistic回归分析,自变量及赋值情况见表5。结果显示:与低风险感知组相比,年龄越大(OR=1.021,P<0.001)、女性(OR=1.283,P=0.008)、居住地农村(OR=1.198,P= 0.014)、曾被隔离(OR=1.277,P=0.031)、疫苗接种≤1次(OR=1.614,P=0.036)、消极应对得分越高(OR=1.420,P<0.001)、抑郁得分越高(OR=1.324,P=0.001)、恐惧得分越高(OR=2.579,P<0.001)、疑病得分越高(OR=1.421,P<0.001)的居民倾向于为高风险感知组,而中专/高中学历(OR=0.733,P= 0.045)、积极应对得分越高(OR=0.662,P<0.001)、强迫-焦虑得分越高(OR=0.786,P=0.043)的居民更不可能是高风险感知组;与低风险感知组相比,女性(OR=1.382,P<0.001)、居住地农村(OR=1.297,P<0.001)、消极应对得分越高(OR=1.202,P<0.001)、神经衰弱得分越高(OR=1.189,P=0.023)、恐惧得分越高(OR=2.458,P<0.001)的居民倾向于为低易感性-高感知组,而已婚(OR=0.798,P=0.013)、曾参与抗击疫情相关活动(OR=0.862,P=0.015)、积极应对得分越高(OR=0.750,P<0.001)、强迫-焦虑得分越高(OR=0.653,P<0.001)的居民更不可能是低易感性-高感知组。见表6。

表5 自变量赋值表

表6 突发公共卫生事件下社区居民疫情风险感知3个潜在类别的无序多分类Logistic回归分析结果

3 讨论

3.1 突发公共卫生事件下社区居民风险感知总体处于中等水平,且存在异质性本研究中,突发公共卫生事件下社区居民风险感知平均得分为(22.90±6.59)分,与朱平等[15]所得结果相似,总体处于中等水平。此外,基于LPA识别出突发公共卫生事件下社区居民风险感知存在异质性,可分为3类别,根据其特征命名为低风险感知组、高风险感知组、低易感性-高感知组,分别占比23.9%、29.3%、46.8%。三组居民具有各自独特的风险感知特征,社区医务人员应及时识别居民风险感知类别以开展针对性干预。本研究中低风险感知组风险感知各个维度得分均较低,认为疫情严重性较弱、可控性较好,自身感染可能性较小。风险感知较低的居民心理素质较好,能以较为乐观的态度看待突发公共卫生事件,但过低的风险感知会影响个体对危险的主观判断,低估危险影响力,导致相应防护行为的缺失[16]。因此,对于低风险感知组居民,社区医务人员可以通过普及科学防疫知识进行干预,避免风险感知过低导致防范意识不足,进而影响公众健康。高风险感知组风险感知较高,认为自身易感性、疫情严重性较高且较难控制。鉴于风险感知过高会使个体面对危险时难以保持良好的心态,不利于个体心理健康,且个体对控制风险事件的信心越低,恐慌等不良情绪越严重[17]。因此,社区医务人员可将提高居民对控制疫情的信心作为切入点,帮助高风险感知组居民降低过高的风险感知。低易感性-高感知组总体风险感知水平较高,对新冠疫情严重性认知较高,但认为自身不易感染新冠病毒。过度关注危险的严重性可能导致个体情绪失控,使个体更容易出现恐惧、抑郁等不良情绪[17]。因此,对于低易感性-高感知组居民,社区护士可引导其将注意力从疫情严重性转移到自身较低的易感性上,帮助患者客观评估突发公共卫生事件对自身的实际影响,从而建立起恰当的风险感知。

3.3 突发公共卫生事件下社区居民风险感知类别人口学及疫情相关影响因素结果显示,与低风险感知组相比,女性、农村居民倾向于成为高风险感知组或低易感性-高感知组,与景梦晗等[18]研究结果相似。研究[19]显示,女性较男性对严重性认知较为敏感可能是其风险感知较高的原因。农村较城市比,信息流动性相对较低,卫生意识略微薄弱,缺乏科学的认知导致农村居民风险感知较高[20]。年龄越大的居民越可能属于高风险感知组,与谢梦雅等[21]的研究结果一致。随着年龄增长,个体患有基础疾病的风险增加或更易感知身体素质下降,怀疑自身感染可能性较高且较严重[22]。此外,中专或高中学历的居民更不可能成为高风险感知组,这可能是由于文化程度越低,个体对信息科学性评价能力相对越弱,越容易受负面信息影响,使风险感知升高[23];而随着学历的升高,高学历群体则可能因过度关注风险信息而增加风险感知[24]。因此,突发公共卫生事件下,社区医务人员应更关注年龄较大、女性、农村居民的风险感知情况,及时提供科学有效信息以帮助其树立科学观念,同时,注意引导学历较低居民增强自身对不实信息的辨识能力,并为学历较高居民提供科学的风险应对策略以改善其风险感知水平。关于婚姻状况,本研究中已婚居民更不可能为低易感性-高感知组,已婚居民作为三代人的中坚力量,感知到新冠疫情严重性时,出于更好地保护家人尤其儿童及老人,可能更积极地采取严格的防护措施,因而不易表现出易感性与风险感知水平不一致。但此前有研究认为婚姻状况与风险感知之间关系不显著[22]。两者关系较为复杂,未来需要开展更多关于婚姻状况对居民风险感知影响的相关研究,以进一步阐释两者之间的联系。

与低风险感知组相比,曾被隔离、疫苗接种≤1次的居民倾向于成为高风险感知组;曾参与抗击疫情活动的居民更不可能成为低易感性-高感知组。新冠肺炎防疫工作的参与情况会影响居民的风险感知,曾被隔离的居民近距离接触新冠感染者的可能性更高,可能导致其风险感知较高,但参与抗击疫情活动的居民对疫情认知更为科学,防疫相关知识掌握更好,因而总风险感知倾向于为较低水平,且不容易出现易感性与风险感知水平不一致的现 象[18]。此外,调查显示,80%以上居民对新冠疫苗认知度良好,疫苗接种次数≤1次的居民在面对新冠疫情时自觉缺乏疫苗的保护,导致其风险感知水平较高[25]。这提示社区医务人员需要积极落实疫情防控相关工作,引导居民积极参与疫苗接种、自觉采取科学防疫行为应对疫情。同时,要做好相关科学信息的宣传及心理疏通工作,避免因相关防控工作的开展导致居民风险感知过高。

3.4 突发公共卫生事件下社区居民风险感知与心理健康、应对方式的关系本研究中,相较于低风险感知组,抑郁、恐惧、疑病情绪得分越高的居民倾向于为高风险感知组;神经衰弱、恐惧情绪得分越高的居民倾向于为低易感性-高感知组,表明多数不良心理情绪与居民的高风险感知有关,这从侧面印证了Fox和Spector的“压力源-情绪”模型[26],即个体风险感知作为一种压力源会使其不良心理情绪增加,而不良心理情绪则反过来加重个体风险感知。然而,本研究中,强迫-焦虑得分越高的居民更不可能成为高风险感知组或低易感性-高感知组,与此前研究[27]存在差异,这可能由于在强迫-焦虑情绪影响下,居民易反复确认自身防疫措施是否得当,尽管增加了其心理负担,但一定程度上有利于避免其风险感知过高。此外,有研究[28]表明,曾为高风险地区的居民与疫情相关的焦虑情绪较重,疫情对居民的影响存在地区差异性,因而今后开展类似研究时需结合不同地区流行病实时严重程度进行分析。

关于应对行为,与低风险感知组相比,消极应对得分越高的居民倾向于为高风险感知组或低易感性-高感知组,而积极应对得分越高的居民则更不可能属于高风险感知组或低易感性-高感知组,这与时勘等[29]的研究结果相似。究其原因,居民面对疫情时产生的不良心理情绪会消耗个体的认知资源,触发其采取消极应对方式,对积极行为产生负向影响,进而增加其风险感知水平。风险感知过高的居民更可能存在不良心理健康情绪问题,更容易采取轻信谣言、盲目囤积物资等非理性应对行 为[30]。因此,社区医务人员应加强对风险感知较高居民的情绪疏导和行为干预,在纠正居民对突发公共卫生事件及相关防控工作错误认知的同时,开展一对一心理帮扶活动,调节居民不良心理情绪。

4 小结

突发公共卫生事件中社区居民风险感知存在异质性,可分为低风险感知组、高风险感知组、低易感性-高感知组。不良心理健康状态及消极应对方式与居民风险感知较高有关,应给予更多关注。社区医务人员可根据人口学特征识别不同类别居民的风险感知特点,开展个性化精准干预,及时引导居民积极应对,促进其心理健康。然而,本研究虽开展了大样本的研究,但仍存在一定局限性。本研究调查的研究对象在学历、性别上的分布较为集中,对男性、学历程度较低的群体数据采集较少可能会存在一定选择性偏倚风险。此外,本研究未能全面纳入地区疫情严重程度等其他重要因素,未来研究需要结合突发公共事件地域差异大、时效性强等特点,尽可能全面地对相关影响因素进行调查分析。最后,本研究作为横断面研究,难以明确相关因素对风险感知的影响机制,未来需开展相关纵向研究以进一步探索。