新文学名著的印刷纸张、环衬和扉页

2023-06-25张元珂

张元珂

本书探讨了现当代文学作品的版本问题,自成一部别样的中国新文学史。作者基于丰富的史料和科学的方法,对国内外关于中国新文学作品版本研究的学术史和研究动态进行了回顾、梳理,在前人研究的基础上有所创新,对新文学版本的相关概念进行了辨析,对现当代文学的一些经典作品、名家作品的版本进行了考察,论及了文学文本修改的相关问题,并呈现了一批新发掘的手稿、书信。作者在论述的过程中对横纵向都有兼顾,很多资料是以往研究所未涉及的,这为其研究中的新发现提供了有力支撑。

近代以来,伴随着西方文化、思想的深度影响以及印刷出版业的繁兴,我国新文学图书在装帧、版式、纸张和副文本构成上都发生了翻天覆地的变化。特别是在一大批现代书籍装帧艺术家的广泛参与下,新文学名著在外部形态上展现出了完全迥异于古籍的鲜明特征。任何一部新文学名著的生成,不仅是作家精神和智力劳动的艺术结晶,也是包括纸张、环衬、扉页在内的版本要素持续现代化的结果。

一、纸张类型与名著生成

民国时期,新文学书刊用纸不再是传统的手工纸,而是现代工业的产物。从晚清至民初,新闻纸(又称“报纸”“白报纸”)、有光纸、手工或半手工的宣纸在文学出版行业内并存使用。新闻纸多为报纸、期刊用纸,也用于书籍,堪称“全能”;宣纸、有光纸(价廉、纸薄、单面印刷)多用于书画、诗词集、通俗小说等古籍印刷。1920年代初期,英、美、日等国生产的道林纸和更先进的印刷技术传入中国[1],道林纸在新文学著作出版中成为行业标配,同时以京沪为中心的图书出版行业得到快速发展,在客观上对新文学的创生和发展给予了直接的物质支撑。

道林纸有光、毛两种:光道林纸面光滑、有光泽,毛道林纸面粗糙、无光泽;颜色有白色和米黄色;从重量上又有“重磅道林”“次道林”“副道林”之别。这种于上世纪20年代初期进入中国、以生产厂家命名的道林纸,在彼时成为了新文学图书印刷的上等纸张,“用道林纸精印”或“重磅道林纸印刷”也成为了当时京沪图书出版业最为流行的广告语。道林纸精印、加腰封、布面精装作为上海良友图书印刷公司推出的豪华版图书标配(被鲁迅称为“良友式”)风靡一时,北新书局、开明书局、泰东书局、创造社出版部、商务印书馆等以出版新文学名作著称的众多出版社纷纷效仿。名家求道林,名作配道林,几乎成为出版行业内不言自明的行规。1920年代到1930年代初期,上海商务印书馆的“文学研究会丛书”(如朱自清、周作人等八人诗集《雪朝》、冰心的《繁星》、郑振铎译著《新月》等),北新书局的“乌合丛书”(如《呐喊》《野草》《彷徨》等鲁迅著作,许钦文的《故乡》),创造社出版部的《落叶》《瓶》(郭沫若)和《少年维特之烦恼》(郭沫若译著),以及《子夜》(茅盾)、《山雨》(王统照)等长篇小说,都是采用道林纸印刷而成的经典之作。其中,鲁迅、郭沫若、茅盾、沈从文、张天翼等新文学名家都以能出版这种书为荣,就像张天翼在上海良友图书印刷公司出版《畸人集》时[2],按照他的说法,那种从未有过的自豪感、幸福感是无以言表的,这也是出版社对一位青年才俊的最丰厚的奖赏。

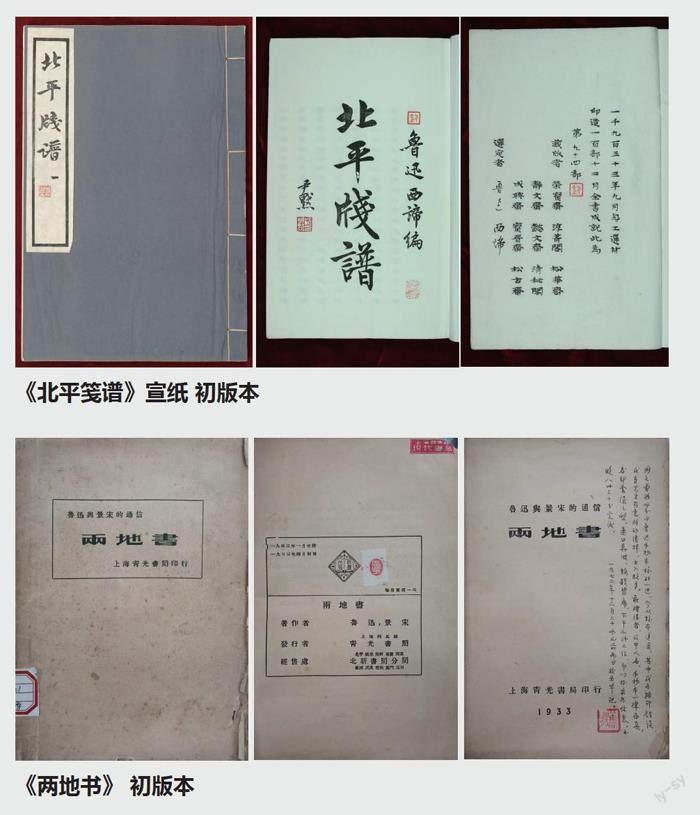

不同类型的纸张不仅仅是现代书籍物质化的“肉身”,也是艺术有机体中与作家的审美意识或思想融合、质变,继而生成的不可分割的精神骨架。新文学名家从个人审美趣味出发,亲自选纸并参与书籍装帧,出版了许多彰显独特艺术品格的现代书籍。比如,鲁迅向来对瓷青纸情有独钟,他的《域外小说集》、《北平笺谱》(与郑振铎合编)、《凯绥·珂勒惠支版画选集》都采用了青灰色的瓷青纸做封面,而《两地书》(上海青光书局1933年初版)封面采用“炒米色纸”——“书面的样子今寄上,希完全照此样子,用炒米色纸绿字印,或淡绿纸黑字印。”[3]——是作者本人做出的用纸选择。鲁迅设计的这些书籍封面都是“獨特的这一个”,不仅纸张色彩、质地、字体被艺术化地融为一体,其审美意蕴、气质也与整个文本相呼应、相阐释,纸张在鲁迅的精神灌注和再造下,在艺术上获得了生命的永恒。再比如,郭沫若在日本留学时较早地接触到了道林纸书籍,回国后于1921年出版诗集《女神》时要求采用白色毛道林纸、新五号字印刷,然而根据张静庐的回忆:“上海普通印刷所里没有这种字体,我曾经跑到日本人开的芦泽印刷所去探问,开价要两元一千字排工,吓得不敢成交;还是用的普通五号字体,普通的报纸印刷。以看惯了日本书的眼光来看,它当然会引起他的不满意。”[4]虽然愿望落空,但由郭沫若提出的以最先引入中国的道林纸、最时新的字体印刷新诗集的设想,在当时是甚为稀见、极为前卫、引领书籍出版新风尚的举动。此后,包括《女神》再版本在内的诸多郭沫若著作大都优先采用道林纸印刷,行业内一时间竞相效仿。1923年,闻一多出版诗集《红烛》时,不仅要求纸张、字体都照郭沫若《女神》的样子,还要求“书内纸张照《雪朝》《未来之花园》底样子。封面底纸张也应厚如《雪朝》的;颜色不论,只要深不要浅,要暗不要鲜就行了。”[5]道林纸以及新流行的字体对当时新文学作家的诱惑力,由此可见一斑。

抗战爆发后,无论国内的现代化机器生产,还是来自欧美的“洋纸”进口,都因战争而被断绝或严重受阻。到1938年末,此前广为流行的新闻纸、道林纸逐渐被大后方生产的“土纸”所取代。但在特殊环境中,新闻纸、道林纸进口或生产并未绝迹,上海良友图书印刷公司、商务印书馆、中华书局、开明书店、文化生活出版社等出版机构依托上海租界和香港的有力条件,在纸张储备、进口或生产上能够延续战前态势,所以自中国大陆全面抗战开始至1941年太平洋战争爆发的数年间,依然保持着采用新闻纸印刷文艺书籍的趋向。比如,由上海良友图书印刷公司(后改为“上海良友复兴印刷公司”)出版的“良友文学丛书”大都优先使用新闻纸。1942年至1945年,由于上海和香港沦陷,这些书局、出版社被迫西迁,土纸才不得不作为印刷新文学作品的主要用纸。但从整体上来说,不论国统区还是解放区,在物资极其困乏的抗战年代,新闻纸或道林纸新文学图书并不多见。1942年以后的四年间,土纸书更是“一统江湖”。

而从八年抗战到三年解放战争时期,“土纸”自始至终是各解放区的常用纸张。比如,丁玲的《太阳照在桑干河上》、孙梨的《荷花淀》(小说集)、贺敬之执笔的《白毛女》(“延安本”)、歌剧《白毛女》(“晋察冀本”)等诸多文学名著初版本所用纸张都是土纸。但也有特殊情况,即在靠近上海、南京等大都市周边的解放区内,由于新闻纸能够断断续续进入(比如苏中、苏北),所以用新闻纸印刷的文学著作也一直存在。尽管总体上来说土纸不够美观,质地较为粗糙,时有浸洇现象发生,但也有其优点,即相比较而言,用土纸印刷而成的新文学作品,至少目前基本不存在内页折断、破碎、掉渣的现象,在保存年限上很可能要比同时代其他纸张要长一些。如今,土纸书因其特殊的“土味”之美和特定的历史烙印而颇受新文学版本收藏界的珍爱。

二、纸张问题与名著保护

传统手工制作的纸张碱度中性、柔韧度好、保存时间长,很多中国古籍之所以能够留存至今,原因就在于此,比如俞平伯的《忆》、鲁迅和郑振铎合编的《北平笺谱》、鲁迅编的《凯绥·珂勒惠支版画选集》等线装宣纸书品相完好,都是版本收藏中的珍品[6]。但这些著作绝不能因其用线装、宣纸而归入古籍范畴,而是一种特殊而稀见的新文学名著。如今看来,正是以鲁迅、俞平伯、郑振铎为代表的新文学奠基者们在用纸选择上重视民族传统,反而在百年后为保护和传承新文学文献做出了重要贡献。

民国时期以新闻纸为代表的机制纸因化学原料的加入(化学纸浆,酸性强),纸质酸度高,在短短百年间成为了脆弱、易损、最难以留存的一类;或者说,从版本保护和文化传承来看,民国时期的书籍反而成了破损率最高、亟待拯救的文献。翻阅民国时期书刊时可明显感到,品相良好、纸张无损者几难觅到。以中国现代文学馆唐弢文库藏书为例:唐弢所集的数百种新文学期刊以及所收藏的近千种新文学书籍,要么因纸质酸性高而发脆、易断,甚至成为一翻即坏的“渣渣书”(多为新闻纸书籍);要么因纸张变黄、印字浸洇而难以辨认;要么因装帧简陋而书脊破损、书页破散,成为了所有馆藏文献中破碎率最高、最难以保存的珍稀版本。因此,进行版本修复、加快数字化有其合理性、必要性,但难以复制、破碎严重等现实问题也一直是阻碍或拖累此项工作展开的“拦路虎”。如今看来,一边致力于保护,一边又要强调“用”,这是一种几难调和的巨大矛盾。如何协调二者关系,至少到目前为止尚未找到好的方式,但不管怎样,拯救包括新文学版本在内的民国文献已经成了现今一项越来越急迫的文化保护工程。

除了纸质自身特性之外,民国时期国产或进口的各类纸张的质量也参差不齐。比如,现保存于中国现代文学馆的新闻纸印制的郭沫若的《女神》初版本已完全散架、破页、泛黄,近于“半死亡”状态,属于不能再流通的国宝级版本;而同样是新闻纸印刷的萧红的《呼兰河传》、巴金的《寒夜》等初版于三四十年代的新文学名著品相和纸张相对较好。用土纸印刷的《小二黑结婚》《白毛女》等初版本虽也粗糙、泛黄,倒暂时不存在纸张破碎之危险;由延安鲁艺文学系创办的纯文学刊物《草叶》所用土纸虽粗糙不堪、印字不清,但质地柔软、可翻阅;在东北、沂蒙、太行等相对边缘一点的解放区生产的土纸质量很不稳定,有些特别差,比如《荷花淀》(东北书店1946年9月初版)因纸张太粗糙、发黄严重而出现部分字迹浸洇、难以辨认的境况。略举上述几个例子,旨在说明民国时期图书由于纸张原因而普遍存在破损严重、难以流传的先天弊病。

由此,关于新文学名著版本的复制与流通问题颇值得再次强调一下。以国宝级文物《女神》初版本的收藏、流通为例,目前收藏于唐弢文库中的《女神》初版本是该馆认定的国宝级文物(在全国首次可移动文物普查中,已被列入国家一级文物序列中),作为工作人员,笔者亲自见证了这一版本由完好变为今天这种破毁状态的演变过程。《女神》初版本是借阅率极高的民国珍稀版本,之前由于学者反复阅览、翻页而稍有折痕,但书脊没散,九成内页近于完好,后来由于几次大型展览而频繁出入库,特别是中间经历过几次封面、目录复制,从而对其造成了致命“摧残”。如今,从外在品相来看,书脊已散架,部分页码破损,内页变黄、变脆,已不宜翻阅和流通。《女神》初版本从完好到破损严重、不宜流通,其过程前后也就是十多年时间。这种蜕变速度是惊人的,在恒温恒湿文库中保存尚且如此,在不具备保存条件的民间收藏或部分公办馆藏中,藏品纸张加速变黄、变脆的程度可想而知。因此,在目前存世仅几本的境况下,想方设法完成数字化以及启动版本修复工作应尽快提上日程。但问题在于:一方面,拯救这种高破损文物的修复难度和成本极大,人力和资金投入都极巨,即使如此,还不一定能修复完好;另一方面,《女神》初版本属于极为珍稀的高引用、高曝光率的可移动文献,在收藏、展出与研究之间存在难以调和的巨大矛盾。数字化或出复印本即意味着又要经受一次损坏,但考虑到其静放自损率(变黄、变脆)和流通中存在的极高的他损性,这些工作也必须尽快启动。在笔者看来,出版复印本、完成数字化,同时启动版本修复,应同步一次性展开并完成,这是目前所能想到的最好的方法和举措。

三、环衬与扉页:审美意蕴生成的重要场域

环衬(包括前环衬和后环衬)作为书内衬页,既连接封面,又通向书心,空白页、附有题词或文学广告、以绘画作装饰、直接标注“三大件”(题名、著者、出版社)或版权页的“扉衬页”是最为常见的几种环衬样态。扉页既可在环衬之后独立存在,也可与环衬合二为一(即组成“扉衬页”),至于采用哪种方式,书籍设计者可以根据个人喜好,灵活做出选择。一般而言,在1920年代,出版行业普遍重视环衬、扉页的设计,在文字、绘画、结构等方面也很讲究,风格和样式多种多样,不像1940年代那样近于“大一统”。丰富多彩的环衬样式,以及由此所昭示出的具有十足艺术表达个性的设计理念,见证了伴随新文学创生与发展所复兴起来的新文学书籍弃旧变新、由古代向现代大幅迈进的历程。为什么会出现这种局面?原因之一可能是在新文学奠基者们看来,作为图书基本要件的环衬和扉页也同正文本一样,具有参与意义生产、表达著者情感或理念的重要地位,或者说,以此为舞台、阵地,也可与“文学革命”大潮相呼應,并切实参与到创生“新文学”“新艺术”的时代潮流中来。

在我们的印象中,环衬几乎不承担文学意义生成之责,实则不然。环衬不仅仅是一种辅助于图书装帧的固件,更是一种建构形象、生成意蕴的文学场域。尤其在一些个性文人的设计理念中,环衬上的画面或文字须与著作本身互为指涉,形成一个不可分割的有机整体。比如,徐志摩的《巴黎的鳞爪》(新月书店1927年8月初版)在环衬上绘有十几个或卧坐或站立、表情丰富、各有所思的妙龄女郎。这种扉页样式及其精神指向与带有极强视觉冲击力的封面画,以及著作内容和风格紧密融为一体。总之,伴随新文学的创生与发展,作为书籍独立构件之一的环衬被赋予了远超其自身的新形式、新内涵,昭示出意义生产的巨大能量。

翻开一本书,首先见到的是环衬,再翻页就是扉页。扉页的功能与环衬等同,可题词,可作画,可放置广告。比如湖畔诗社出版的四人新诗合集《湖畔》扉页上有题句:“树林里有晓阳,树林里有姑娘”,就很切合这群诗人的青春思想和五四时期的个性解放潮流;蒋光慈的首部诗集《新梦》(上海书店1925年1月初版),其扉页题有“这本小小的诗集献给东方的革命青年 光赤”,红色字体,竖排,占据扉页中心,不仅在视觉上特别刺眼,而且在思想内容上也对诗歌主题做了直接表达;蒋光慈的小说《野祭》(上海创造社出版部1927年11月初版)扉页则绘有一幅略显抽象的陷于迷茫痛苦状的女性形象,与作品所表现的“革命加恋爱”的主题很切合;腾固的小说集《迷宫》扉页上题有“是何梦想?是我们所称人生便也悲剧的喜剧之意味”,直接对小说主题和作者精神做了明示。鲁迅杂文集《坟》扉页则更为独特:镶有花边的碑状四方形内,从上到下依次标有“鲁迅 坟”字样,一只猫头鹰站在墓碑右上角。扉页上这枚小小的只有印章大小的图画却包含了如此丰富的内容,并恰到好处地直接入题。总之,扉页也是生成意义的重要场所。

在环衬和扉页上作画、题名或题词,其功能有三:第一,单纯文学广告式地传递信息;第二,单纯表达书籍设计者的艺术理念、风格;第三,以文本为载体所展开的再创作。这三种功能在民国时期新文学图书设计中都广泛存在。而尽管空白页只具有物理辅助意义,但选纸和做工的不同也影响着一部书所展露出的气度或格调。比如,茅盾的《子夜》(开明书店1935年4月初版)布面精装初版本所用环衬即为空白厚纸板,外连花格精装布面,内包577页正文,整体挥然一体,显得比较大气、厚重,很符合《子夜》所呈现出的宏阔气象。倘若换成薄纸,与整本书的气度和小说格局就很不“搭”。闻一多诗集《红烛》(上海亚东图书局1923年9月初版)的环衬也采用空白样式,其魅力就在于与封面上署“三大件”的血红色文字形成了巨大比衬式的接受张力,封面上大大的血色“红烛”二字居中,左上侧、左下侧各署小号的血红色“闻一多著”“上海亚东图书局印行”,整个画面给人以极强的视觉刺激性。封面以血红色进入读者视觉系统,而打开环衬,映入眼帘的却是突然的一片“白”,这种红白次第出现并生成的对冲模式,先于诗文捷足先登,对读者构成了某种强大的震撼感和捕获力。这真是天才设计者的天才之作,也说明了空白式环衬一旦被置入其中,并经由设计者艺术加工、组合,就能超越其物质属性,在文学艺术维度上生成新境、新意。

在1920年代,环衬、扉页大都各自独立并与正文本发生深度关联,从而成为意义生产与传播的场域,这在闻一多、鲁迅等经典作家天才般的想象与实践中表现得尤为明显。比如,闻一多另一部诗集《死水》(新月书店1928年1月初版)环衬上的武士战阵图,与封面、扉页的关联以及由此生成的艺术韵味尤其耐人咀嚼。一方面,环衬画面及其意境是动态的:他们骑着战马,持着矛和盾,高举旌旗,迎着飞矢奋勇前进,武士冲锋陷阵的动态图景与诗集的主题和风格构成某种呼应;另一方面,扉页正中署“死水”二字,与浓黑色封面、白底“二件套(题名、著者)”形成了黑白、明暗之强烈对比,其由题名和环衬色彩所昭示出的隐喻或象征义就异常明显地呈现出来了。笔者还发现了一个很有意味的现象,即在三四十年代,环衬与扉页合为一体渐成主流,这种设计在观感上给人干净利落、简洁明朗的紧凑感。以李辉英的《雾都》为例,这部由怀正文化出版社于1948年初版的精装本就是采用了典型的“扉衬页”样式。正面翻开第一页,呈现出的是这样一种格局:环衬左页为空白,紧贴于背封上,环衬另一半(右页)上则直接从上到下署“雾都 李辉英著”“怀正文化出版社印行”字样;书尾环衬采用空白页样式,倒数第二页附上版权页。王统照的《山雨》(开明书店1933年9月初版)、郭沫若的《屈原》(开明书店1935年4月初版)、萧红的《生死场》(上海容光书局1935年12月初版)、巴金的《家》(开明书店1937年5月初版)、巴金的《寒夜》(上海晨光出版公司1947年3月初版)、鲁迅的《坟》(鲁迅全集出版社1948年3月版)等众多新文学版本都采用了这种环衬样式。然而,当那些富有个性的设计理念和样式成为历史,不得不说是一件令人颇感遗憾的事,原因之一可能是由于著者或出版方不再延请书籍设计专家使然,或者说为了节约成本,出版社没有在这方面付出更多艺术上的考量。

在中国新文学史上,因受现代文化思潮、现代出版与印刷技术革新、长期战争的深度影响,作为物质形态的新文学书籍在用纸方面先后经历了新旧杂糅、弃旧逐新、回归传统、重归现代的发展历程。在此过程中,以新闻纸、道林纸为代表的现代纸张,与以宣纸、土纸为代表的传统纸张,在新文学名著生产中交替使用,共同生成了现代中国历史上特有的文化与文学景观。在二三十年代,作为新文学书籍要件之一的环衬与扉页,更因一大批天才文学、艺术家参与设计,创造了中国书籍史上诸多未曾有过的艺术奇观与伟绩。因此,新文学著作的印刷纸张、环衬、扉页都不仅是一种物质性的存在,更是一种文化和精神上的时代象征。

(本文所用图片皆由中国现代文学馆提供)

(作者单位:中国艺术研究院)

[1]关于道林纸传入中国的时间,目前有几种说法:20世纪20年代中期、20年代末期、30年代。但笔者看到一份材料,根据《中国最近物价统计图表》(中国银行总管理处经济研究室编纂,1933年12月初版)中《日本道林纸在沪之趸售市价》的统计——该表对1923年至1933年道林纸在上海的出售价格做了详细统计——可知,道林纸进入中国的时间可向前推至1923年或者更早。

[2]1935年11月20日付排,1936年1月20日初版,特大本,布面精装,米色道林纸,808页,首印2000册;1945年再版时,分成上、中、下三册。

[3]鲁迅:《致李小峰》,《鲁迅文集全编》,国际文化出版公司1995年版,第2081页。

[4]张静庐:《在出版界二十年》,西北大学出版社2019年版,第67页。

[5]闻一多:《致梁實秋其三》,《闻一多作品精选》,长江文艺出版社2019年版。