《峄山刻石》与《会稽刻石》拓本研究

2023-06-24蒋东平

蒋东平

关键词:峄山刻石;会稽刻石;小篆

一、《峄山刻石》

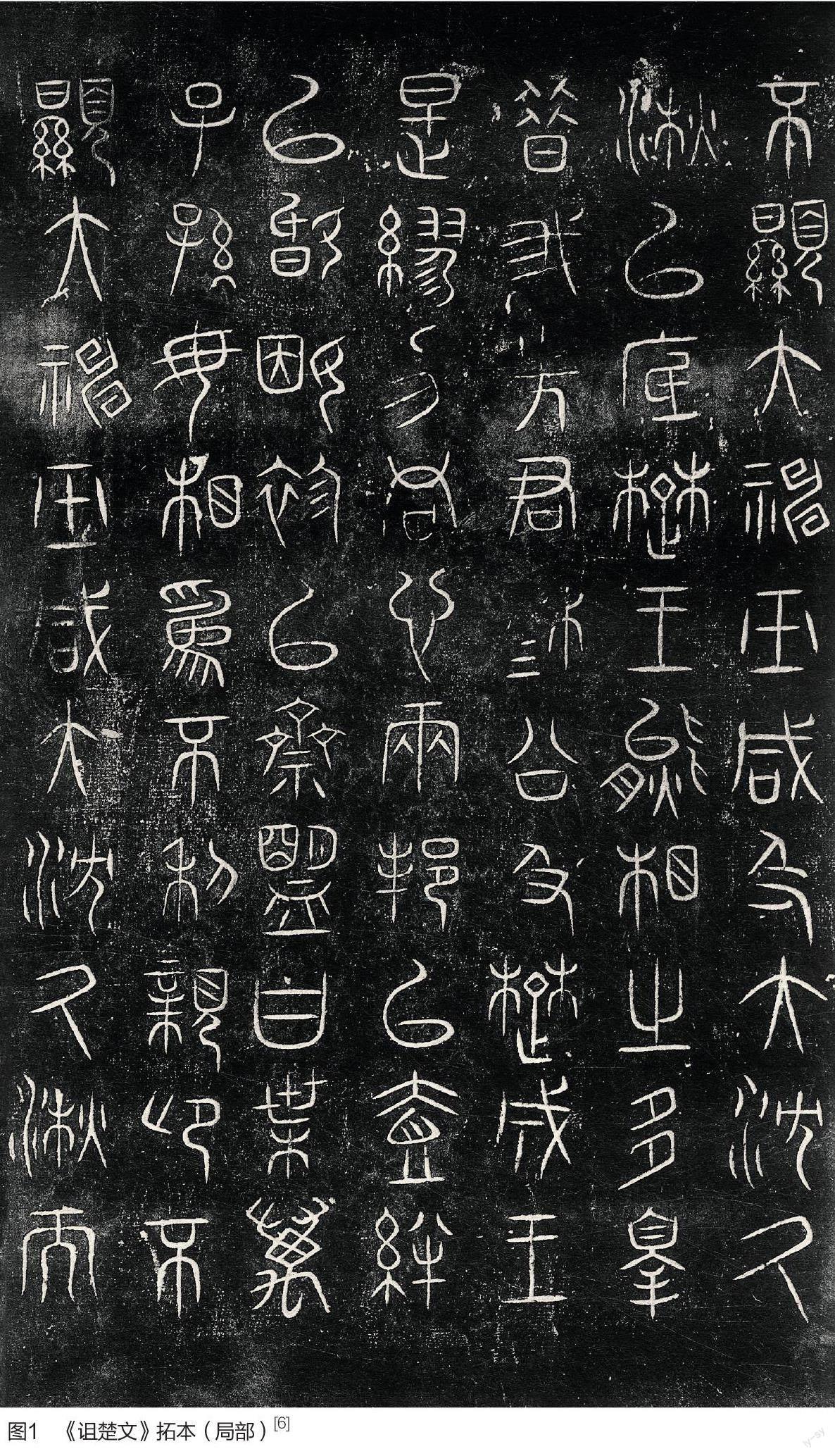

《史记·秦始皇本纪》记载:“二十八年(前219),始皇东行郡县,上邹峄山。立石,与鲁诸儒生议,刻石颂秦德。”[2]但《史记》未载《峄山刻石》刻辞。《峄山刻石》原石到唐代已失传,唐代封演《封氏闻见记》中有关于峄山的记载:“始皇刻石纪功,其文字李斯小篆。后魏太武帝登山,使人排倒之。”[3]后魏太武帝指的是北魏的拓跋焘,据此可知,至少在北魏时《峄山刻石》原石就已经遭到了破坏,但是前来摹拓的人依然很多,附近的乡人被屡次差遣去拓碑,感到疲惫不堪,索性引火将刻石烧毁,导致不能再摹拓。此后有县令根据旧拓本翻刻,以后的拓本皆从此出。至唐代,时人见到《峄山刻石》的翻刻本感叹非真秦刻石,如杜甫就有《李潮八分小篆歌》诗云:“峄山之碑野火焚,枣木传刻肥失真。”[4]

宋淳化四年(993),郑文宝根据徐铉临摹的《峄山刻石》摹本摹勒上石,立于长安,故后世称“长安本”。长安本始皇刻辞和二世诏内容完整,字口清晰,几乎没有石花,从这些地方就可以发现拓本的问题线索。关于古代碑刻翻刻本的问题,丛文俊先生曾谈道:“中吴本《诅楚文》韵度优雅,气息平淡,与秦人书法颇不相类,且线条多有出锋,转曲柔美,正是宋人摹刻古器铭文的一贯风格。元人书法中此类作品,亦率皆如是。”[5]

长安本郑文宝题跋记载:

故散骑常侍徐公铉,酷耽玉箸,垂五十年,时无其比,晚节获《峄山碑》模本,师其笔力,自谓得思于天人之际。

从郑文宝的题跋可知,徐铉到晚年才得到《峄山碑》模本,从而“师其笔力”,取法秦篆。而在此之前,徐铉学习的是李阳冰的玉箸篆,学习时间近五十年。郑文宝言“徐铉所授模本”应该是徐铉临摹的,从模本文字的完整性来看也存在临摹的可能。

欧阳修《集古录跋尾》中有关于《峄山刻石》的记载:

此本文宝云是铉所摹,文宝又言尝亲至峄山访秦碑,莫获,遂以铉所摹刻石于长安,世多传之。余家《集录》别藏泰山李斯所书数十字尚存,以较摹本,则见真伪之相远也。[8]

宋代时,《峄山刻石》原石早佚,郑文宝翻刻《峄山刻石》失去了原石参考。欧阳修拿长安本与《泰山刻石》原石拓本相比,则见长安本非真秦刻。徐铉曾是郑文宝的老师,在南唐时就以小篆出色而声名远扬,又精通文字学,入宋后还奉诏修订《说文解字》。他有这样深厚的功底,临摹并补写《峄山刻石》并不难,所以欧阳修也称长安本是根据徐铉临摹的版本摹刻的。

董逌《广川书跋》中载:

陈伯修示余《峄山铭》,字已残缺,其可识者廑耳。视其气质浑重,全有三代遗象,顾《泰山》则似异,疑古人于书不一其形类也。[9]

董逌是北宋后期书画鉴赏家,他生活的年代,长安本早已流布于世,以上提到的“字已残缺,其可识者廑耳”,又“气质浑重”,显然不是长安本。从董逌的描述分析,董逌似乎认为陈伯修给他看到的《峄山铭》是真秦刻。由此可知,除了长安本,《峄山刻石》拓本还有其他版本流传,字数少于长安本;书法风格也与长安本不一样。

宋代以后,历代关于《峄山刻石》的评论和记载,大多沿袭了郑文宝的跋语以及欧阳修等人的论述。到明代,仍有对长安本质疑的声音,如王世贞《弇州四部稿》卷一百三十四《秦相峄山碑》中载:

昔贤评徐散骑有字学而书法不能工,今所模斯相《峄山碑》仅得其状耳。求所谓“残雪滴溜,鸿鹄群游”之妙,徒想象于荒烟榛草间,重以增慨。[10]

王世贞认为,徐铉临摹的《峄山碑》仅仅得到了李斯篆书表面上的形态,有些字仅仅是依靠想象而成的。

孙鑛《书画跋跋·峄山碑》云:

据郑博士跋,此碑乃取徐常侍模本勒石者。篆书严整,无转折痕,于钩填易为功,更加以石力,愈觉圆劲。但李丞相笔意无由得睹耳。[11]

明人孙鑛指出长安本圆劲,与李斯浑厚的笔意相差甚远。孙鑛是从书法风格来判断长安本的真伪。以书法风格为依据判断拓本的真伪,还有清代的赵绍祖,其《古墨斋金石跋》云:

此宋郑文宝刻其师徐铉之所摹也,秦刻之传于世者,泰山二十九字,气古而味厚,即有疑之者,而邈乎不可尚矣,此书方整匀称,其气味尚在李阳冰下,虽云模本,亦当不至是。昔欧阳公尝疑其为伪作,诚哉是言也。[12]

赵绍祖指出《泰山刻石》二十九字本虽然古厚,但其真伪仍遭到质疑。而长安本秀劲的风格接近李阳冰的篆书,且不如李阳冰。虽然长安本号称是《峄山刻石》摹本,但书法风格不应该是秀劲的,所以长安本必定是伪作。

近人杨钧《说篆》云:

学小篆者,自来以李斯为正宗,但学《峄山》,则完全错误。流行拓本,乃徐铉所作,尽人皆知。余因其满纸死气,且过于整齐,疑为机械画出。[13]

从小篆的学习角度来看,杨钧以激烈的言辞批判了长安本的问题,他极力强调《峄山刻石》小篆不可学,原因是机械板滞、毫无生气,非李斯小篆原来样貌。

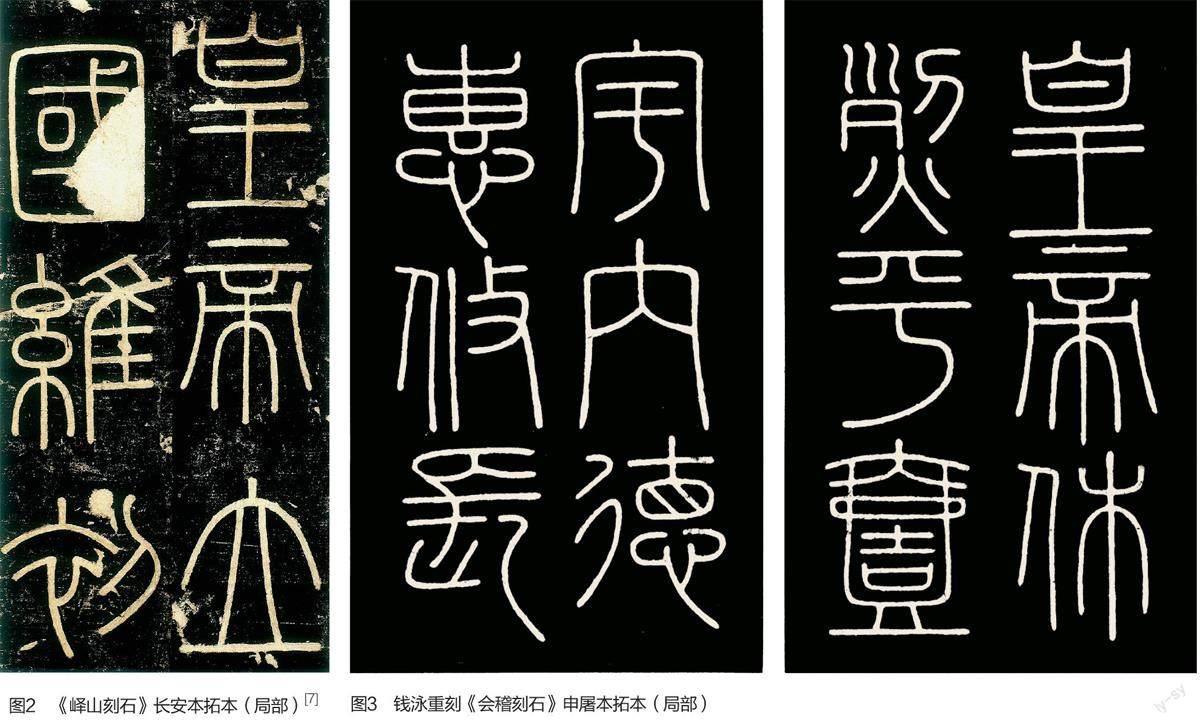

二、《会稽刻石》

《史記》记载了《会稽刻石》立石的经过,并记录了刻石铭文。原石至南朝尚存,据《南史·沈约范云传》载:

齐建元初,竟陵王子良为会稽太守,云为府主簿。王未之知。后克日登秦望山,乃命云。云以山上有秦始皇刻石,此文三句一韵,人多作两句读之,并不得韵;又皆大篆,人多不识,乃夜取《史记》读之,令上口。明日登山,子良令宾僚读之,皆茫然不识。末问云,云曰:“下官尝读《史记》,见此刻石文。”乃进读之如流。[15]

秦望山在今浙江绍兴会稽山脉,传为秦始皇刻石处。南朝齐建元初年(479),范云因能通读《会稽刻石》铭文而受到时任会稽太守萧子良的赏识,这一段佳话也让我们知道《会稽刻石》在此时原石尚在,铭文可读。

唐代张守节《史记正义》载:

此二颂三句为韵,其碑见在会稽山上,其文及书皆李斯,其字四寸,画如小指。[16]

张守节对碑文的细致描述,应该是有实物对照,据此可知唐代仍有《会稽刻石》原石或拓本存在。宋代以辑录金石著称的《集古录》和《金石录》均不载《会稽刻石》,因此推断《会稽刻石》原石或拓本在宋代可能失传。一直到元代至正元年(1341),时任绍兴路推官的申屠以家藏《会稽刻石》旧拓本摹勒上石,置于会稽黉舍,即绍兴府学宫之稽古阁。都穆《金薤琳琅》载有申屠的跋文:

予考诸记载,始皇及二世抵越,取浙江岑石,刻颂于山,亦斯笔也。磨灭久矣,好古博雅者盖愿见而不可得。予乃以家藏旧本摹勒,置于会稽黉舍,庶与《峄》《泰》等文并贻于后。[17]

此本原石在清朝康熙年间被石工磨去。乾隆五十七年(1792),绍兴知府李亨特嘱钱泳据申屠本重刻,仍置于绍兴府学宫。

申屠与王冕有过交往,王冕为申屠的《篆刻卷》写过赞诗,诗中对申屠翻刻的《会稽刻石》给予高度的评价,其《题申屠子迪篆刻卷》诗云:

岐阳石鼓土花蚀,绎山之碑野火然。纵有秦铭刻岑石,冰消雪剥无踪迹。书生好学何所窥,每展史编空叹息。……向来传写何足珍,枣木空贻后人诮。徐公手摹烽火尘,金陵近刻殊失真。哪如此本意态淳,丞相李斯下笔亲。申屠墨庄有传授,法度森严非苟苟。[18]

从申屠的跋文可知,“秦铭刻岑石”即《会稽刻石》。申屠墨庄指申屠的父亲申屠致远,《元史》卷一百七十载:

致远清修苦节,耻事权贵,聚书萬卷,名曰墨庄。[19]

申屠致远藏书巨多,藏书之所有“墨庄”之称。申屠确实有家藏《会稽刻石》旧拓本的可能,但是真伪难辨。王冕认为申屠駉翻刻的《会稽刻石》法度森严,堪有李斯亲笔,如此赞美,未免有奉承之嫌。

三、拓本比较

《会稽刻石》申屠本字形与《峄山刻石》长安本相似度极高,二者相同的字经过等比例缩放叠加在一起,几乎是重合的。(图4)这表明,《会稽刻石》申屠本挪用了《峄山刻石》长安本的字形,而申屠本为伪作并非秦刻已经是公认的事实;传世可靠的秦小篆如阳陵虎符、《琅琊台刻石》等作品都具有雄强豪迈的风格,与《峄山刻石》长安本、《会稽刻石》申屠本泾渭分明,由此可以断定,《峄山刻石》长安本与《会稽刻石》申屠本字形俱非秦刻石原貌,都是经过后人不断翻刻改写而成的拓本,与秦小篆相比已经严重失真。

结语

通过上述分析和比较,基本结论是:一、《峄山刻石》长安本是经过徐铉临摹、郑文宝摹勒上石后的拓本,其书法风格细劲柔媚,已经不是原刻的风貌。二、《会稽刻石》申屠本和《峄山刻石》长安本字形相同,申屠本出自长安本,伪作无疑。但是,长安本异于秦小篆的书法风格,并没有影响后世对长安本的推崇与学习,长安本一出即受到热捧,千百年来一直是人们学习小篆的直接参考,这也说明书法史对长安本存在辩证的观点,虽然不是真秦刻,但是仍可以作为法书学习。不过,在学习的同时,也要注意避免杨钧等人所说的“机械、板滞”等问题。

约稿、责编:金前文