甘肃省全国重点文物保护单位时空分布及其成因

2023-06-21徐卫民

余 熠,徐卫民

(西北大学 文化遗产学院,陕西 西安 710127)

随着经济的不断发展,社会各界对文物遗产工作逐渐重视起来,文物的保护利用成为学术界关注的热点。总体来看,研究多聚焦于文物的保护技术[1]、管理机制[2]及旅游开发[3]。近年来,研究视角逐渐转向文物的时空分布,初期研究比较简单,仅利用基本的数理统计方法[4],2010年前后,将空间分析引入文化遗产的研究逐渐兴起[5],程乾等对我国非遗布局进行了研究[6];李开封等对贵州旧石器时代至商周时期遗址空间分布及其自然背景进行了研究[7];张建忠等对黄河流域古迹分布及其影响因素的探究[8];颜丙金等对书法景观这一特殊种类遗产进行了研究[9];朱爱琴等对湖北文化遗产时空演化进行了讨论[10];邓辉等对距今8 500年以来长江中游平原古文化遗址格局变化进行了分析[11]。综合来看,现有研究多关注非物质文化遗产,或多侧重于空间布局,较少从时空综合层面展开研究。此外,多数成果缺乏对布局成因的详尽分析,或是集中于自然地理因素的量化研究,而忽略社会人文因素的影响。

作为我国西部的一个独特地理单元,甘肃处于三大气候区交接地域,地形地貌复杂,同时也是中华文明的早期发祥地之一,各民族之间交流迁徙乃至斗争融合频繁,是中原与西域乃至亚欧大陆经贸文化交流的重要孔道。独特的自然环境、深远的历史底蕴,造就了种类齐全、数量丰富的文物。探究这些文物的分布格局与成因,对于揭示甘肃历史时期人地时空交互关系及因地制宜的保护利用文化遗产具有十分重要的意义。然而,目前有关文物分布研究的对象多集中于中东部地区[12],虽也有学者对甘肃相关地区进行了研究,但主要关注非物质遗产[13]及河西遗址的自然环境[14],运用多种方法对甘肃全域物质遗产时空分布及其自然与人文成因的综合性研究,有待进一步补充和完善。

本文以甘肃全国重点文物保护单位为研究对象,综合利用最邻近指数、核密度、标准差椭圆等空间与数理统计方法,从时空维度分析国保单位分布特征与演化规律,并分析其自然与人文影响机理,以期推动甘肃文物的保护利用。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本文所使用的全国重点文物保护单位数据来源于国家文物局的官方数据,截至目前,甘肃省共有一至八批全国重点文物保护单位152处。地理空间数据(包括DEM、1∶100 000河流数据集、土壤类型数据、主要道路数据集等)主要来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http:∥www.ncdc.ac.cn)等数据库。此外,研究所需的历史人口等数据主要源自《甘肃人口史》等文献资料。

1.2 研究方法

本研究主要运用空间分析中的最近邻指数、核密度分析等方法,通过GIS的Spatial Analyst等模块进行分析,以对文物的时空布局特点进行定性定量研究,阐释文物保护单位的时空分布特征。具体方法见表1。

2 时空分布及演化分析

2.1 空间分布特征

最邻近指数结果显示,甘肃国保单位的平均观测距离为0.17,预期平均距离为0.33,最邻近指数R=0.51<1,p值接近于0,由此说明甘肃国保文物呈现显著的集聚分布状态。

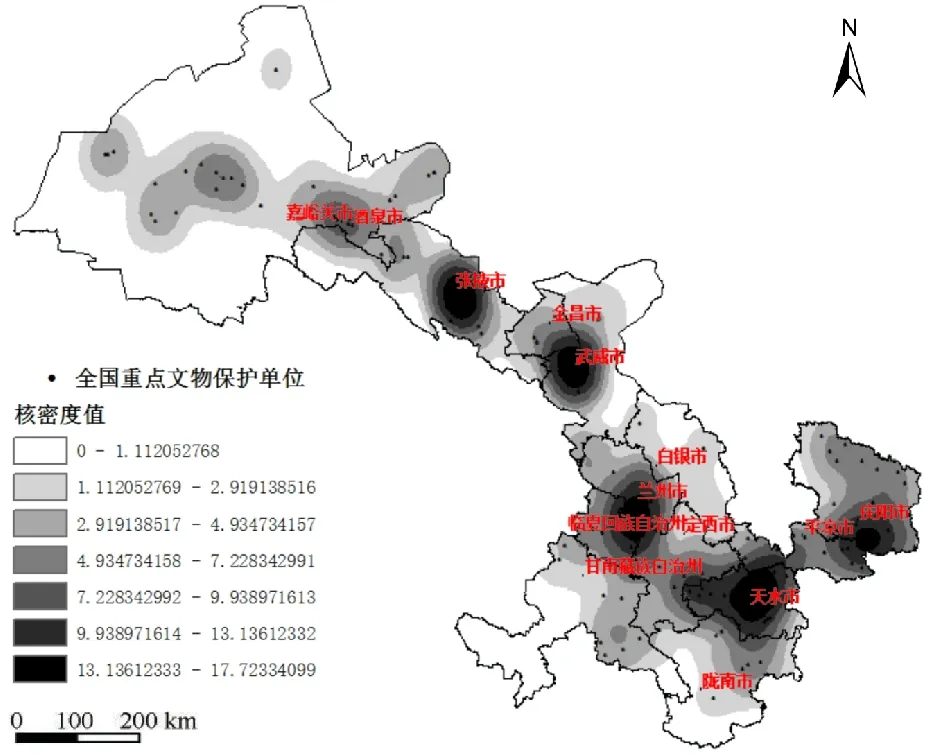

核密度分析可以看出(见图1),甘肃国保单位的空间分布不均衡,具有明显的“整体分散、局部集中”的特点,呈“点-线-面”(由陇海-兰新古丝路轴线、历史文化悠久地区向外围放射状发展)的空间组群分布特征。有以兰州、天水、武威、张掖为中心的高度聚集区4个,以庆阳、敦煌、酒泉(嘉峪关)为中心的次级聚集区3个,以及若干个密度稀疏的聚集区。

图1 甘肃国保单位核密度分布Fig.1 Density distribution of Gansu national key cultural relics protection units

2.2 时间分布特征

2.2.1 总体时序格局

甘肃的国保单位历史悠久,从旧石器时代的狼叫屲遗址到近现代的玉门油田老一井,延续近万年。为了便于研究对象的历史演化过程分析,本文依据历史与考古学的研究惯例,从时间维度把研究时段分成史前时期、先秦时期、秦汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐五代时期、宋元时期、明清时期与近现代时期8个阶段。

同时,甘肃现有国保单位很多都连续存在了几个时代,如果仅以始建年代计算,则甘肃西部酒泉地区几乎无隋唐时代的遗址,这与事实不符,影响了研究成果的准确性。为公平体现文物的延续性特征,全面展示甘肃文物的时序布局状况,本文在统计某个朝代的文物数量时,不仅计算了始建于该时代的文物,还包括了从前朝继承并延续使用的文物遗产。因此,跨代遗产被多次重复统计,文物总量达到了254处。

由图2可知,甘肃国保单位数量在魏晋南北朝时期达到第一个高峰,依据后续类型时序交叉分析可知,这是由于甘肃作为石窟寺大省,在魏晋南北朝时期修建了大量的石窟寺及石刻所致。此后的隋唐五代时期作为过渡阶段,数量略有减少,随即又继续增加,直到明清时期达到顶峰,这也是甘肃国保单位数量最多的时期。近现代的国保单位数量较少,这与国保单位厚古薄今的遴选制度有关,全国范围内皆有这种趋势。总体而言,国保单位的数量与其保存程度紧密相关,其总数随时代的变化出现年代越早数量越少、时代越近数量越多的规律。

图2 甘肃不同历史时期国保单位的数量Fig.2 The number of national key cultural relics protection units in Gansu at different historical periods

2.2.2 类型时序特征

本文依照国家通用文物保护单位名录归类方法,将国保单位分为古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑与其他6种类型。从甘肃各个时期国保单位的类型占比情况看(见图3),史前时期的文物以古遗址为主,合计22处,占总数的95%以上。到了先秦和秦汉时期,依然是古遗址类型占据绝对多数,占比分别达到87.5%与62.96%。直至魏晋南北朝时期,石窟寺及石刻成为甘肃国保单位的主导类型,占比达56.25%。隋唐五代时期,石窟寺及石刻依旧为主体类型,占比56.67%。宋元时期,古建筑数量迅速提升,比重与石窟寺及石刻并列第一,占比达到39.02%。明清时期古建筑数量最多,为各类文物之最,共40处,占比达到71.43%。到了近现代时期,近现代重要史迹及代表性建筑成为主导,占比66.67%。

图3 甘肃国保单位类型时序演变图Fig.3 Type temporal evolution of national key cultural relics protection units types in Gansu

2.3 时空演变分析

本研究借助标准差椭圆与重心模型量化地揭示甘肃国保单位分布的时空演变过程。通过对不同时期甘肃国保单位标准差椭圆及重心分布进行分析(见图4),显示其椭圆重心显露出由东向西再迂回向东的偏移轨迹。史前时期国保单位的分布重心位于兰州市皋兰县境内,到了秦汉时期重心即西移到了张掖市肃南裕固族自治县境内,随即在魏晋南北朝小幅东移后又在隋唐时期迂回西偏,隋唐五代以后,文物分布重心再次大幅东移,直到近现代时期回到兰州市榆中县境内,这与历史发展的方向较为一致。椭圆的长半轴先拉长后缩短(见表2),展现了文物先离散再聚集的趋势。

总而言之,甘肃全国重点文物保护单位在空间分布上,呈现出早期集中于陇中和陇东,随后于秦汉时期逐渐向西扩散到包括河西在内的甘肃全境,在隋唐以后又逐渐聚集于陇中东部地区的演变特征。

图4 不同时代甘肃国保单位标准差椭圆及重心分布Fig.4 Standard deviation ellipse and center of gravity distribution of Gansu national key cultural relics protection units in different periods

表2 不同时期甘肃国保单位的椭圆参数Tab.2 Characteristic ellipse parameters of Gansu national key cultural relics protection units in different periods

3 成因分析

3.1 自然地理因素

3.1.1 地形地貌

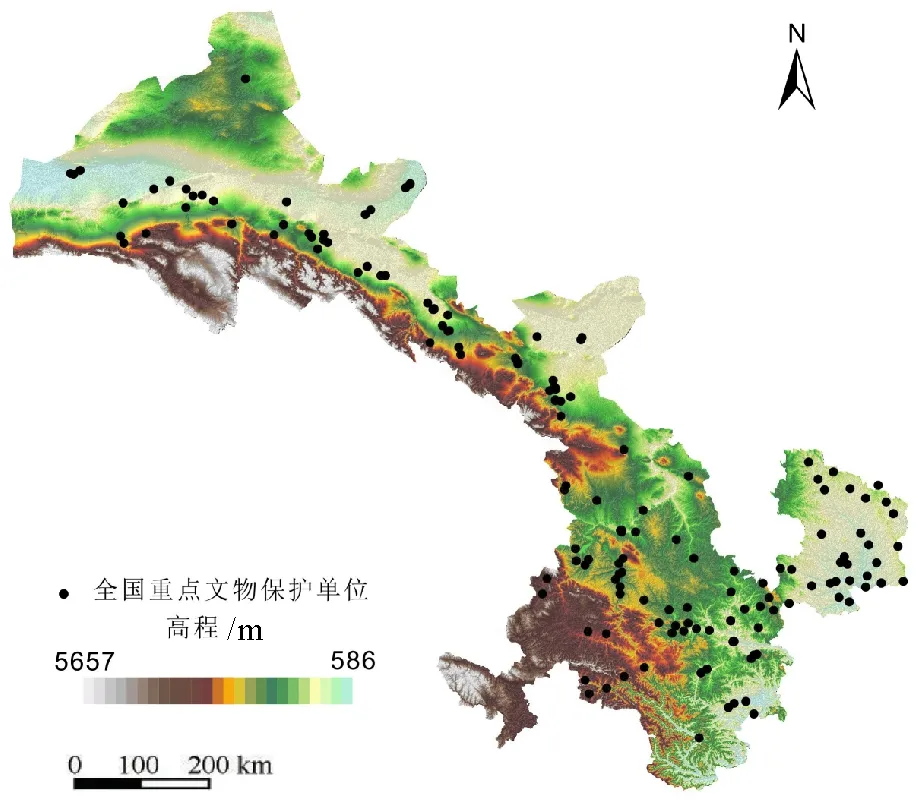

地形地貌是制约社会活动的重要基础。高海拔位置气候寒冷、水源匮乏、土壤贫瘠,限制了当地的生业模式。此外,人类身处海拔2 km以上的地域可能产生一定的缺氧现象[18],这些都使得难以在高海拔地区从事农业生产和日常生活[19]。而低海拔地区地势平坦,水热条件好,交通便利,方便开发利用,故而成为文物的高度聚集区[20]。

甘肃大部分地区为山前倾斜平原,平均海拔较高,达2 100 m,且境内盆地和冲积扇交错分布,高程复杂。根据甘肃省的地形地貌特点,将高程划分成以下几个区间:0~<1 200 m、1 200 m~<1 700 m、1 700 m~<2 200 m、2 200 m~<2 700 m和2 700 m及以上。

统计显示(见图5),甘肃海拔最低的国保单位为陇南的《新修白水路记》摩崖石刻(海拔720 m),最高为酒泉的大黑沟岩画遗址(海拔3 136 m)。海拔低于1 200 m 的国保单位有30处,占总量的17.6%;海拔1 200~<1 700 m为国保单位分布的主要区间,有77处,占总量的45.3%;海拔1 700~<2 200 m有47处(占比27.6%);2 200~<2 700 m有11处(占比6.5%);2 700 m及以上的仅有5处,由此说明国保单位空间布局显著趋向于低海拔地区。

坡度作为地表倾斜度的定量描述,可用于衡量地形的起伏水平。通过在DEM上提取国保单位的坡度数据,统计后发现,甘肃大部分国保单位处于平原或坡度较小的区域(见图6a),主要为古遗址和古建筑等类型的国保单位。而位于较陡坡度的国保单位多为石窟寺及石刻等宗教建筑以及军事战役旧址等类型,如炳灵寺、马蹄寺石窟等,这是由于石窟多开凿于悬崖峭壁,而激烈战斗多发生在地势险要之处的缘故。

而从坡向上看(见图6b),甘肃国保单位多位于阳坡或无坡向的平地地区,分别为80处和21处,合计占比近60%,说明文物分布具有一定的向阳性特点。

总之,正是由于国保单位的低海拔、缓坡度及向阳性趋向,才使得陇中东部及河西走廊中部的平原地区成为国保单位分布聚集区,而祁连山北麓阴坡和甘南高原的国保单位分布则较少。

图5 甘肃国保单位高程Fig.5 Elevation distribution of Gansu national key cultural relics protection units

图6 甘肃国保单位坡度、坡向分布图Fig.6 Slope and aspect distribution of Gansu national key culture relics protection units

3.1.2 河流水系

水源是维持生存与发展的重要资源,对甘肃境内河流作河流缓冲区分析(见图7)。研究显示,文物的选址布局表现出“文脉随水脉而动”的亲水特点,国保单位集中布局于5 km河流缓冲区内,合计有91处,占比53.5%,在5~<10 km缓冲区内,国保点数量为35处,10~<15 km为26处,15~<20 km骤降为7处,20~<25 km为5处,在25 km缓冲区范围内国保点总数占比为96%。而距河流超过25 km的国保单位点显然和水文与文物的关联规律不相吻合,它们或基本为军事遗址和石窟寺及石刻等特殊类型的文物,其分布情况受自然地理的制约较少,或是在当时可能存在河流,但其后由于气候变化等因素使得水源枯竭。反之,河流的干涸或改道同时也会导致文化的衰减,如据学术界推断,锁阳城的消失,就是因为河道改道和恶劣的气候所致[21]。

图7 甘肃国保单位河流缓冲区分析图Fig.7 Analysis of river buffer zones for Gansu national key cultural relics protection units

因此,在核密度分析中,隶属黄河及其支流渭河流域水量充沛的兰州、天水及拥有黑河、石羊河等内陆河流灌溉的张掖、武威等绿洲地区的国保单位分布密集。

3.1.3 土壤

土壤是地球表层最活跃的物质循环和能量交换场所,因此,适宜耕种的土壤所在区域遗留下了大量的文物。甘肃地理跨度大,土壤类型丰富,将甘肃土壤类型与国保单位数据叠加,生成甘肃国保单位与土壤类型关系图(见图8),可以发现,甘肃国保单位主要分布于初育土和人为土纲地区,尤以其中的黄绵土、冲种土和灰漠土亚类为最。

图8 甘肃国保单位与土壤类型关系图Fig.8 The relationship between Gansu national key cultural relics protection units and soil types

其中,黄绵土是由黄土母质经直接耕种而形成的土壤,也是陇东黄土高原地区的主要土种,该土种疏松易耕,适耕期长。冲积土则是河流两岸基岩及其上部覆盖的松散物质被流水剥蚀后搬运、沉积在河床平缓地带形成的沉积物,主要分布于庆阳、天水等地黄河及其支流泾河、渭河的河谷川台阶地,该土种含有丰富的有机质和矿物质,较为肥沃。而灰灌漠土是漠境地区在冲积母质上经长期灌耕熟化而成的土壤,主要分布于河西走廊冲积扇的绿洲地带,以酒泉、张掖、敦煌、嘉峪关、武威等地面积较大,该土质地适中,适种性广,是河西地区的高产土壤。

在前文空间分布特征分析中,天水、武威、张掖以及庆阳、酒泉(嘉峪关)等地均为甘肃国保单位的高度与次级聚集区,正是由于这些地区的土壤类型适宜农业种植的缘故。

3.1.4 气候变迁

气候变化对古代人类的生产生活具有重要影响已成为学界共识。良好的气候环境能够促进文化发展,反之,气候条件达不到要求或出现气候的剧烈变化,则会限制古代社会的生业模式,直接导致古文化的没落,继而影响到文物遗产的分布。

甘肃年均气温为0~16℃,降水量在42~760 mm之间,大致从东南向西北递减,乌鞘岭以西降水明显减少,陇南山区和祁连山东段降水偏多。总体而言,甘肃是干旱与极干旱区的范例,对气候变化响应十分敏感。据研究表明[22],甘肃地区除史前时期气候较暖外,其余历史时期共有三个温度超出当前气温的时段,分别是公元前770—公元前44年、公元582—960年以及公元1192—1427年,它们主要对应于秦汉、隋唐和宋元后期及明清早期时代,这些时代的国保单位数量分别占总量的11%、12%、16% 和22%,由此,相对温暖期的国保单位约占总量的80%,体现出气候变迁对国保单位时空演化的深刻影响。

3.2 人文社会因素

3.2.1 历史文化

伴随着历史的发展,社会生产力逐步提高,文物的分布也越来越广泛。在人类发展初期,生产力极其低下,难以建设工程浩大、技术复杂的项目,因此该阶段甘肃国保单位的类型主要为古遗址和古墓葬。进入铁器时代后,生产力大大进步,技术的发展使得古建筑数量越来越多,规模越来越大,终于在明清时代达到顶峰。

文物也是文化的物质载体,其布局必然受当时地区文化因素的影响。如佛教自两汉之际传入中国,甘肃作为佛教传入中原地区的必经之地,佛教的兴盛带动了寺庙建造与开窟造像的发展。魏晋之际,中原战乱频仍,民众迁往甘肃地区,急需精神寄托,地方割据势力也希求借助佛教来控制民心,甘肃随即成为佛教弘扬的重要地区,莫高窟、麦积山石窟等均开凿于此时,因此,这一时期甘肃石窟寺及石刻类国保单位激增,成为占比最多的类型,同时也带动此时期国保单位的数量达到高潮。

3.2.2 政治与军事

文物古迹的最初建设与政治和军事关系密切[23]。我国的政治中心长期处在中原地区。从政治地理的角度来看,甘肃虽地处偏远,但始终都是中央王朝经营西部边疆的战略基地,出于政治军事的需求,甘肃地区建设了大量的城防、屯驻和邮驿设施。同时,一些兵家必争之地的都邑治所,在中原王朝分裂时,甚至成为地方割据政权的都城,由此形成文物汇聚之所,如文物高度聚集区张掖和武威。

此外,甘肃地区的治乱与中原王朝的军事强弱也是紧密相连的。当处于统一强盛的中央王朝统治之下时,如秦汉、隋唐、明清等时代,政府治理有效、军备强大,大量人力物力被用以加强边备、屯田拓荒,甘肃的社会经济得到充分建设。这一时期的国保单位作为古人生产生活的遗存,数量占到了总数的近60%,且分布较为扩散,标准差椭圆重心位于甘肃西部地区。而当中原王朝势力衰弱时,边备废弛、战乱不断、社会动荡影响了经济发展,国保单位数量相应减少,分布仅局限于甘肃东部地区。

3.2.3 人口

人口是社会经济发展的前提,也是其进步成熟的象征[24],文物归根结底是由人创造的,因此,人口的变迁对国保单位的分布有着重要影响。

将甘肃各历史时期的人口数量与国保单位数量进行对比分析[25]。结果显示,甘肃历史人口数量多的时期,文物遗存数量也相应较多,如魏晋南北朝时期,甘肃与中原地区相比较为稳定,中原人士在南渡的同时也有部分迁往甘肃,因此,甘肃人口较秦汉时期的140余万大幅增长到近220万人,而这一时期甘肃的国保单位数量亦随之增加。此外,明清时期是甘肃历史人口最多的时期,最高达到近1 232万人,这一时期的国保单位数量也是最多的,这些都说明人口变迁极大地影响国保单位的时空格局演变。

3.2.4 道路交通

文化传播与商贸往来离不开道路网,文物核心区的产生部分是由于该中心的文明能够不断向边缘扩散。反之,交通汇聚之处往往经济也比较繁荣,因此文物分布较为密集(如省会兰州为国保单位高度聚集区)。

已有研究表明,现代主干交通路网大多为古代交通格局的映射[26],甘肃作为古丝绸之路上一条狭长的商贸与军事通道,其地形如今变化不大,导致古今主干路网走向的趋同。因此,现代交通路网能够很大程度上反映古代交通的状况。本文将甘肃国保单位与县级以上主干道路叠加,进行缓冲区分析(见图9)。结果显示,在5 km缓冲区内,国保单位数量占比高达79.4%,且随着与交通路网的距离增加,国保单位的数量呈递减趋势。说明了道路交通对于国保单位时空分布的影响。

图9 甘肃国保单位交通缓冲区分析图Fig.9 Analysis of road buffer zones for Gansu national key cultural relics protection units

4 结论与启示

4.1 结论

运用GIS空间分析技术,对甘肃省全国重点文物保护单位的时空分布特征进行研究,得出如下结论。

1)就空间分布而言,国保单位总体分布类型为集聚型,表现出空间组群的格局特征,密集区主要位于兰州、天水、武威、张掖等古丝绸之路沿线地区。

2)就时间分布而言,总体呈现“峰谷”的变化特点,即在魏晋、明清时期文物数量较多,而在国保单位类型方面,早期以古遗址为主,随后古建筑数量逐渐增多。

3)就文物布局的时空演变而言,布局重心随历史演进,显现出东南—西北—东南迂回移动的演变特征。

4)就影响因素而言,自然环境方面,甘肃国保单位在靠近河流、土壤肥沃的低海拔、缓坡度及向阳的地域及气候条件温暖的时期分布较多;人文环境方面,甘肃国保单位多出现于政治、文化、交通等人文因素优越的区域与时代。

4.2 保护利用启示

研究文物的分布特征及其影响因素,有助于从整体角度把握文物遗产的文化特征与属性,从而为科学高效的保护利用提供合理依据。同时,揭示文物的时空分布规律,有利于划定保护区,从而更好地对遗产进行分区管理与分级分类保护利用。现依据上述成果,提出以下3点建议。

1) 联合保护管理,当代行政区域的划定对文物古迹特别是线性遗产进行了人为割裂,不利于区际间的协调保护利用。应依据地区资源禀赋和自身自然历史特点,充分利用甘肃文物的“轴带”空间分布特征,打破现代政区格局,创立线性遗产带,发挥“点轴”作用,利用主轴串联遗产带,进行点线面区域联动管理。

2) 梯度开发利用,文物客观存在着分布不均、梯级差异明显的态势,因此,应以梯度推移理论为指导,实行梯度开发策略,进行资源统筹分配,优先对聚集区进行资金与政策倾斜,打造保护利用试点,进而带动周围低梯度区域的保护开发工作,实现均衡格局。

3) 进一步加大摸底排查和文物勘探普查力度,补充分布不足地区的文物数量,深入挖掘,提高文物的多元性、丰富性和分布的均衡性。