祁连山排露沟流域青海云杉林天然更新质量评价

2023-06-19武龙庆敬文茂许尔文赵维俊贺永岩薛春穆巧玲

武龙庆敬文茂许尔文赵维俊贺永岩薛春穆巧玲

(1.甘肃省祁连山水源涵养林研究院/甘肃祁连山森林生态系统国家定位观测研究站,甘肃 张掖 734000;2.甘肃祁连山国家级自然保护区管护中心西水自然保护站,甘肃 张掖 734000)

随着全球气候变化以及人类活动所引起的一系列生态环境问题,对森林生态系统的影响也是显而易见的,如森林资源质量变差,生态服务功能下降,生物多样性维持能力减弱等。如何实现森林生态系统的稳定和发展是实现森林生态系统可持续发展的前提,森林天然更新便是实现森林生态系统自我修复与繁衍的重要途径[1],一定程度上能够有效维持生物多样性和充分发挥森林生态服务功能,而且所用物力和人力成本低,已成为生态与环境科学的研究热点[2]。目前对森林天然更新研究多采用一些能表征其数量和生长状况的参数,如更新苗的密度、生长形状(基径、株高、冠幅)等指标来量化或者说评判森林更新状况[3]。如,任学敏等研究发现,太白山锐齿槲栎林其更新幼苗的密度是幼树密度的3倍左右,而且样地间的差异很大,更新苗分布倾向斑块状的聚集分布[4]。在不同火烧强度下,油松树种更新苗冠幅不存在显著性差异,而蒙古栎、山杨、裂叶榆等树种的更新苗冠幅存在极显著性差异[5]。

祁连山森林群落是中国森林生态系统定位观测研究网络规划布局中的蒙新荒漠半荒漠及山地针叶林地区(简称蒙新地区)植被的典型代表,以青海云杉林为代表的针叶林是祁连山的地带性植被,其林下天然更新情况较差,甚至存在某些高度级幼苗缺失[6]。而且林下更新过程缓慢,近自然经营化水平不高,基本上处于全封闭的管理模式。另外,目前祁连山的青海云杉林大多处于中龄林阶段,基本迈向成熟林阶段,在这种情况下,加强林下天然更新研究迫在眉睫。可见,对祁连山青海云杉林天然更新质量状况的研究尤为重要。目前,已有专家和学者对祁连山青海云杉林进行了更新研究,如何志龙等对海拔梯度上的青海云杉林天然更新研究表明,海拔2500m草类青海云杉林更新良好,而2900m、2930m、3000m草类青海云杉林无天然更新能力,2700m和2800m藓类青海云杉更新一般[7]。王清涛认为,青海云杉林经营管理不善导致青海云杉更新不良[8]。杜苗苗研究祁连山中段的青海云杉林径级结构表明,其结构呈倒“J”型,为增长型种群[9]。

本研究选择分布在祁连山中段西水林场排露沟流域的青海云杉纯林为研究对象,借助甘肃祁连山森林生态系统国家定位观测研究站建立在青海云杉林内的固定样地进行试验研究,通过调查和测定流域单元固定样地内的所有青海云杉林存活个体,参考国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布的《森林资源连续清查技术规程》,结合对青海云杉林径级划分的已有研究成果,对样地内的存活个体进行更新等级划分,分析整个流域和不同固定样地青海云杉林更新苗(幼苗、幼树)和成树的更新密度变化特点,同时结合技术规程中的天然更新等级评定标准,进行祁连山青海云杉林天然更新质量评价。通过揭示青海云杉林天然更新状况,为祁连山青海云杉林的经营和管理提供依据。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

研究区主要选择在祁连山中段张掖市境内的西水林场内的典型流域——排露沟流域(E100°17′~100°18′、N38°32′~8°33′),该流域是该林场的大野口流域的嵌套流域,流域总面积大小为2.74km2,是一个开展祁连山水源涵养林生态系统结构与功能的典型试验流域,目前已有多家单位和学者在该流域开展了大量的科学研究。流域气候属于高寒半干旱山地森林草原气候[10],年均降水量为354.3mm,年均蒸发量为1018.6mm,年均相对湿度为60%。该流域小气候、植被和土壤等具有明显的海拔梯度变化特点,随海拔梯度的升高,表现为年均降水量随海拔升高100m约增加4.95%[11],年均气温随海拔升高100m降低0.58℃[12],加上在地质等因素的综合影响下,形成的植被类型有山地草原植被、山地森林草原植被、亚高山灌丛草甸植被和高山冰雪植被,土壤类型有山地栗钙土、山地灰褐土、亚高山灌丛草甸土和高山寒漠土。本研究的研究对象青海云杉林植被类型,分布在该流域的海拔2700~3300m,其土壤为山地灰褐土,乔木层仅有青海云杉唯一优势种,林下分布的灌木优势种主要有吉拉柳(Salixgilashanica)、箭叶锦鸡儿(Caraganajubata)、金露梅(Potentilla fruticosa),草本优势种主要有苔草(Carex)、珠芽蓼(Polygonum viviparum)、马先蒿(Pedicularis reaupinanta)等。土壤层上面还覆盖一层较厚的苔藓枯落物层,苔藓优势种主要有卵叶羽苔(Plagiochila ovalifolia)、山羽藓(Abietinella abietina)、对叶藓(Distichium capillaceum)等。

1.2 研究方法

1.2.1 样地调查

试验样地选择建立在祁连山排露沟流域青海云杉林内的固定样地,见表1,共14个青海云杉林固定样地,样地大小从12.5m×25m~20m×36m不等,样地由甘肃祁连山森林生态站承建,样地的建设要求依据中华人民共和国国家标准建立的[13],即通过已建立的青海云杉林固定样地,获取森林生态系统结构的多个生物因子和非生物因子观测数据,目的是为森林生态系统水文、土壤、气候、生物等监测提供基础背景资料,也为森林生态系统的生物群落动态变化规律研究提供基础数据。本研究通过调查样地的微地形信息,包括经纬度、海拔、坡度、坡向等信息,同时测定样地的大小及其林分郁闭度。调查样地内所有胸径≥1cm的青海云杉成年存活个体,调查其株高、枝下高、冠幅、胸径、相对坐标(x,y)等信息,其中株高、枝下高用红外线测量仪测定,冠幅和相对坐标(x,y)均用皮尺测定,胸径用围尺测定。最后调查固定样地内的更新苗生长情况,因固定样地的更新苗(胸径<1cm的青海云杉活的有机体)相对较少,因此本研究对每个固定样地内的所有更新苗进行了调查,调查内容包括更新苗个体的株高、枝下高、冠幅、基径、相对坐标(x,y)等信息,其中株高、枝下高、冠幅和相对坐标(x,y)均用钢卷尺测定,基径用游标卡尺测定。

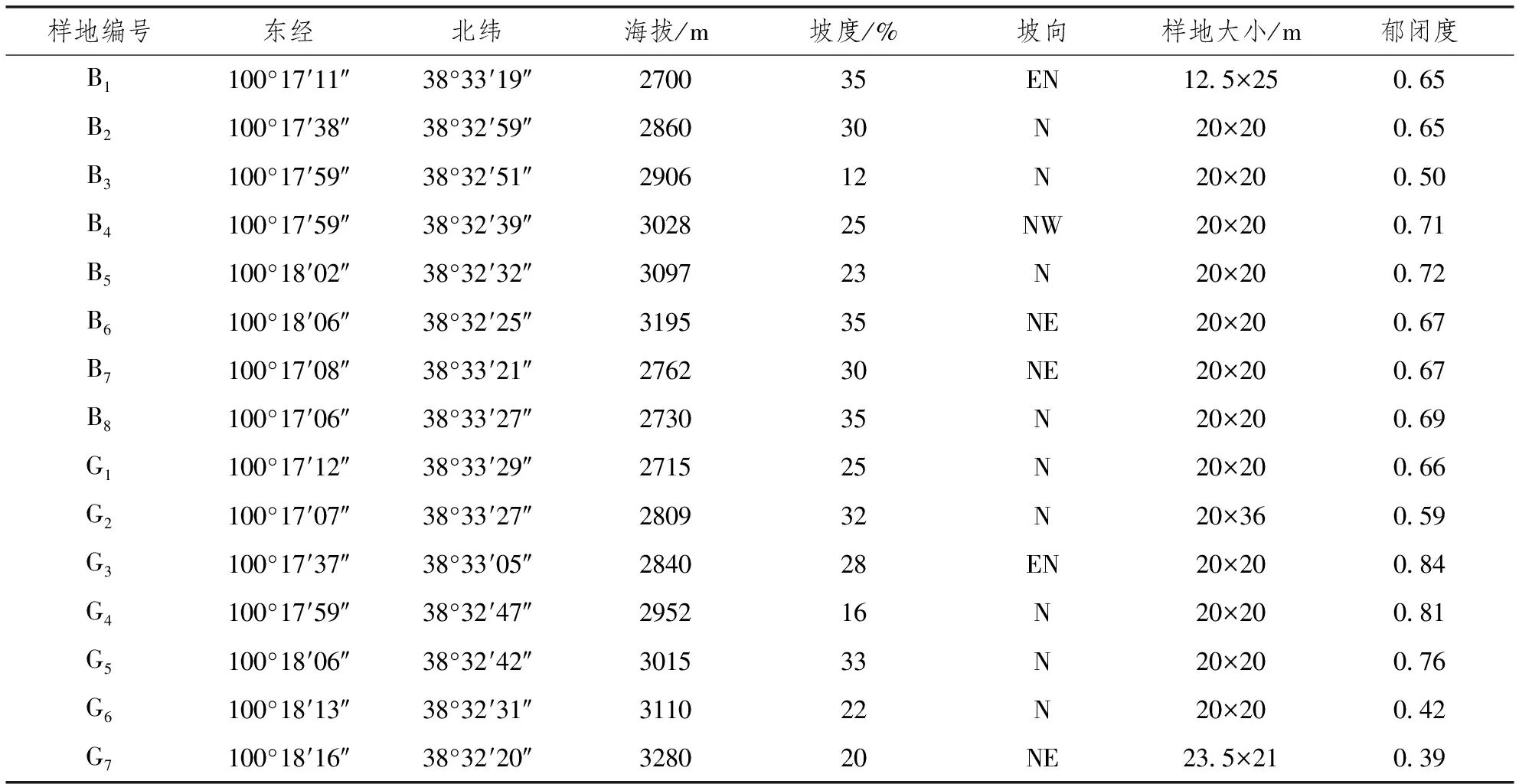

表1 样地概况

1.2.2 数据处理与分析

1.2.2.1 更新苗和成树的划分标准

参考《森林资源连续清查技术规程》[14]和拓锋等[15]对青海云杉林的径级划分,同时参考天然更新更新级评价的有关标准。本研究中将天然更新苗包括幼苗和幼树与成树进行了等级划分,见表2,同时参考孙敬然[4]对天然更新苗总密度的计算,即将2株I级幼苗折算成1株幼苗。

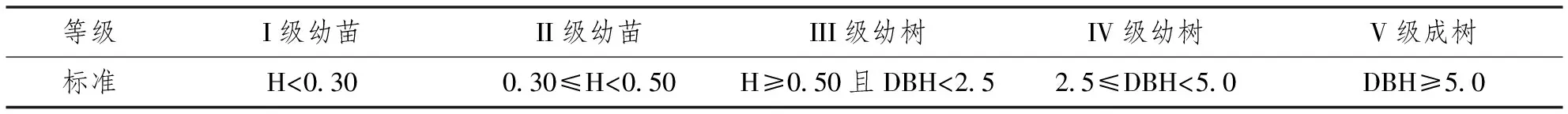

表2 更新苗与成树划分标准

1.2.2.2 天然更新质量评价标准

参考《森林资源连续清查技术规程》[14]和孙敬然[2]对不同高度级的更新苗的数量进行计算,计算方法是将不同高度级的更新苗和成树统一计算成I级幼苗的数量,进而评判不同样地的天然更新等级,计算公式:

折算后I级幼苗密度=I级幼苗密度+II级幼苗密度×1.667+(III、IV级幼树+V级成树)×2

更新等级的划分,当折算后I级幼苗密度≥5000株·hm-2时,更新等级为良好;当折算后I级幼苗密度≥3000株·hm-2且<5000株·hm-2时,更新等级为中等;当<3000株·hm-2时,更新等级为不良[14]。

2 结果与分析

2.1 青海云杉林林分更新苗和成树密度

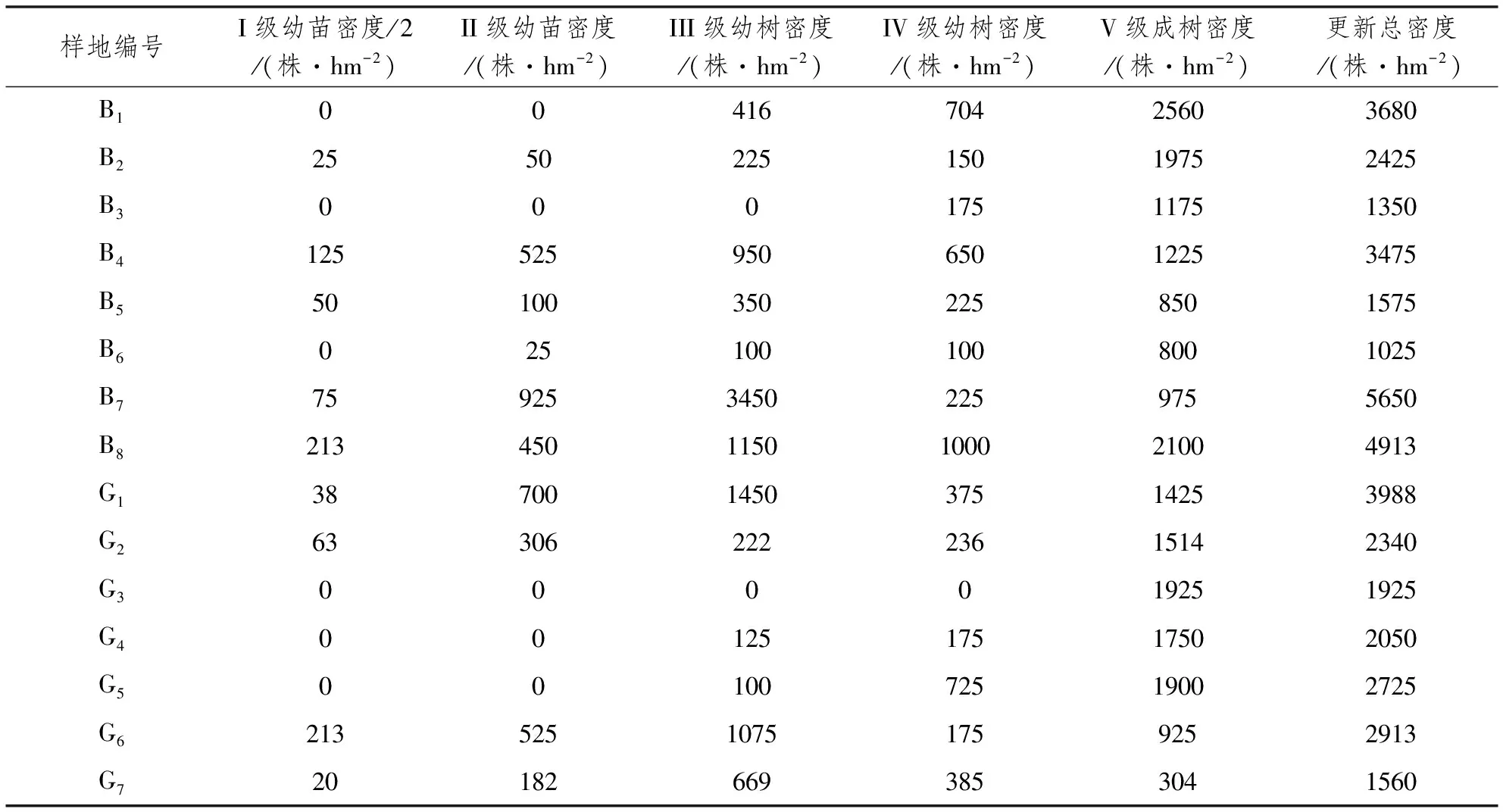

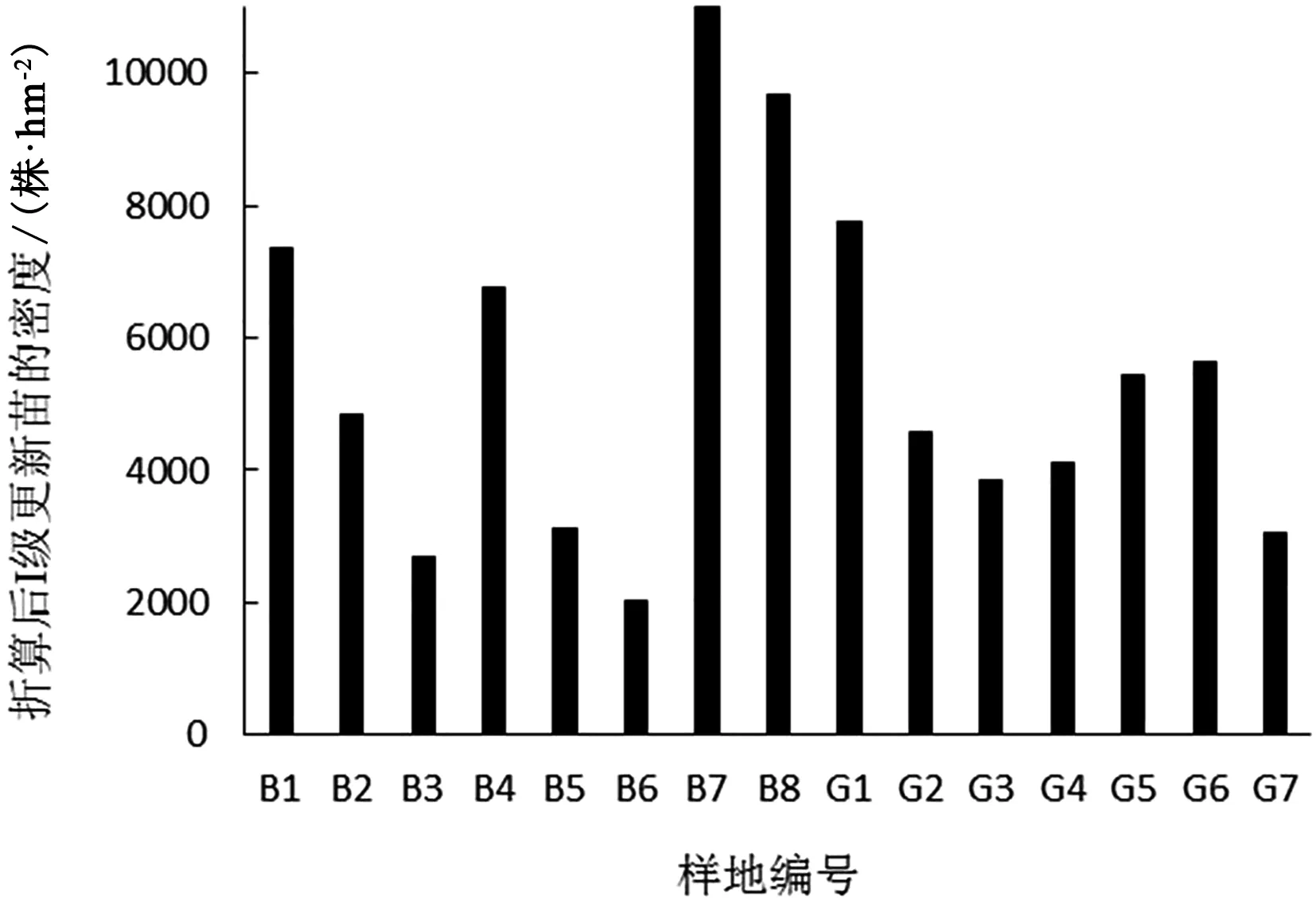

对流域内青海云杉林所有样地的更新苗和成树的5个等级的平均密度进行了统计分析,见图1。从图1可知,青海云杉林下更新层的I级幼苗、II级幼苗、III级幼树、IV级幼树和V级成树的平均密度大小依次为109株·hm-2、253株·hm-2、685株·hm-2、353株·hm-2和1427株·hm-2,V级成树的平均密度是幼苗(I级幼苗和II级幼苗)平均密度的3.9倍多,是幼树(III级幼树和IV级幼树)平均密度的1.3倍多。I级幼苗、II级幼苗、III级幼树、IV级幼树的平均密度远小于V级成树的平均密度,其平均密度大小顺序表现为I级幼苗 图1 青海云杉林林分更新苗和成树平均密度 y=76.365e0.5473x 相关系数为0.7847。同时,从图1可以得知,III级幼树的更新密度在曲线方程的上方,IV级幼树的更新密度在曲线方程的下方,IV级幼树更新密度没有跟上III级幼树更新密度。 对流域内青海云杉林15个不同样地的更新苗和成树的5个等级的密度进行了统计分析,见表3。从表3可知,不同样地的不同等级的更新苗存在明显的差异,其中样地B7的更新总密度最大,其密度为5650株·hm-2;样地B6的更新总密度最小,其密度为1025株·hm-2;更新总密度最小的样地是更新总密度最大的样地的5.5倍。从表1还可以看出,不同样地拥有不同等级的更新苗和成树且密度数值较大时,其更新总密度数值才能处于有利的地位。如,B7样地拥有不同等级的更新苗和成树,而且密度最大,使得更新总密度也最大;而B6样地未见I级更新苗,而且其他等级的密度较小,使得更新总密度偏小。 表3 青海云杉林不同样地更新苗和成树密度 利用折算后I级幼苗密度对流域内青海云杉林15个不同样地的天然更新质量进行了评价,见图2。从图2可知,15个样地中折算后I级更新苗密度最大的样地是B7,其数值大小为10992株·hm-2;密度最小的样地是B6,其数值大小为2042株·hm-2,最小值是最大值的5.4倍,折算后I级更新苗密度差异明显。从图2还可以看出,样地B1、B4、B7、B8、G1、G5、G6折算后I级更新苗的密度均>5000株·hm-2,更新等级为良好;样地B2、B5、G2、G3、G4、G7折算后I级更新苗的密度均>3000株·hm-2且<5000株·hm-2,更新等级为中等;样地B3、B6折算后I级更新苗的密度均<3000株·hm-2,更新等级为不良。另外,在15块样地中,更新等级为中等以上的样地占所有样地的86.7%,为更新样地的大多数;更新等级为不良的样地仅占所有样地的13.3%。 图2 青海云杉林不同样地天然更新质量 从整体上对流域内青海云杉林不同更新等级的更新状况可以看出,随着更新等级的增加,更新数量总体上呈上升的变化趋势[16],说明从低龄级到高龄级青海云杉林更新植株竞争逐渐减弱,在更新阶段特别是幼苗阶段的竞争更为激烈,存活的幼苗很少,这当中涉及光照、水分、养分等环境因子的综合影响。一般情况下,种群的幼苗特别是刚出土的或者说生长时间较短的更新苗居多,但在本研究中的I级幼苗平均密度统计值的偏低,不排除在实地调查过程中,因较厚的苔藓枯落物层的覆盖或者遮挡,而且更新苗更适宜分布在苔藓枯落物层特别厚的位置处,使得对样地内I级幼苗调查的株数较实际的株数偏低。青海云杉林更新与苔藓枯落物层的相互作用,有待进行深入研究。IV级幼树的密度小于III级幼树的密度,可能是种群的扩散、自疏与他疏等生物学过程所导致的;V级成树的平均密度最大,主要是每年或多年新生的更新苗成功存活直至生长成为成树。青海云杉林不同等级的更新苗密度在各样地间存在较大的标准差,一定程度上说明青海云杉林更新苗分布不均匀,偏向于聚集分布,呈聚集性的空间分布格局,这与拓锋等对青海云杉林树种固有的特性研究结果一致[17]。 青海云杉林不同样地的天然更新质量评价表明,布置在不同海拔梯度上的青海云杉林固定样地中,更新不良的样地仅占所用样地的2/15,也就是说从整体上来讲,流域内分布的青海云杉林更新状况较佳,但还是有极少部分的青海云杉林更新存在困难,这其中有多方面的原因,微地形的影响,有水热的影响,有林分结构的影响等,也有多因子的综合影响等,如更新不良的样地B3中,虽然都地处阴坡,但其微地形坡度较其他样地偏小,可能是微地形相对平坦影响了其更新,特别是幼苗;再如更新不良的样地B6中,可能是地处高海拔地段的土壤环境特别是低的土壤温度使得青海云杉林更新差,而且成功存活乃至生长成树的密度也小。幸运的是,虽然青海云杉林天然更新不良所占的比例很低,青海云杉树种可以通过实生苗或者萌生苗的方式实现自我更新。因此,在对青海云杉林经营管理的过程中,对更新中等以上的林分继续目前的管理方式,而对更新不良的青海云杉林林分尽可能避免大的人为干扰,如放牧牲畜的踩踏,而且已有研究也证实了这一点,去除苔藓枯落物层,裸地上的幼苗幼树死亡率升高[8]。

2.2 青海云杉林样地更新苗和成树密度

2.3 青海云杉林样地天然更新质量评价

3 结论与讨论