东京湾区和粤港澳大湾区规划体系比较研究

——基于“发展”与“空间”的视角

2023-06-15张宇星李贵才

张宇星,李 培,李贵才

(北京大学 城市规划与设计学院,广东 深圳 518055)

作为东亚的两个世界级湾区,粤港澳大湾区和东京湾区①当前,在日语语境中没有湾区及城市群的概念,本文使用“东京湾区”一词是从中国已开启“粤港澳大湾区”时代,并与之进行名称上的统一这一目的出发的。第二章及第三章的开头部分中会对两大城市集群的具体称谓进行归纳介绍。不仅在土地面积和人口上超过美国的两大湾区,在空港旅客吞吐量和空港、港口货邮吞吐量上也领先于美国两大湾区②香港贸发局.粤港澳大湾区统计数字.https://research.hktdc.com/sc/article/MzYzMDE5NzQ5.访问日期:2022-02-16。,且粤港澳大湾区和东京湾区的GDP总量与纽约湾区相比毫不逊色。这些经济地理数据凸显了两大湾区在引领本国经济发展和城市群建设上的重要地位。

日本与中国同属东亚文化圈,其经济发展规划和国土空间规划经验对中国具有一定程度的借鉴意义。日本早在1958 年便出台了《首都圏基本計画》③本文在涉及日本的规划名称时,统一使用原有日语汉字“计划”并加书名号《》表记,在一般讨论分析时,则使用“规划”一词。,比中国第1部城市群规划《广东省珠江三角洲城镇体系规划(1991—2010)》早30年。时至今日,中日两大湾区的规划实践积累皆较为深厚,两国的城市群规划建设以国家级经济发展规划和国土空间规划为基础,在时间维度上纵向改进和优化,在空间维度上横向扩展和铺开,形成各自的规划体系。

针对日本首都圈,中国学术界从2个方向进行研究:评介类研究涉及规划解读、发展经验总结及历程演进等视角,研究对象包括《首都圏基本計画》《首都圏整備計画》《首都圏広域地方計画》(以下分别称《基本計画》《整備計画》《広域計画》)等(杜德斌 等,2004;冯建超,2009;张良 等,2009;游宁龙 等,2017;平力群,2019);比较类研究则在区域规划、城市体系空间结构、区域协同发展等方面将中国三大城市群对标东京都市圈进行比较分析(许浩,2004;舒倩 等,2005;常艳,2014;李国庆,2017),粤港澳大湾区概念兴起后,针对区域协调治理、区域及产业发展特征、科创能力等重点问题也出现了一批代表性的粤港澳—东京湾区比较研究(符天蓝,2018;沈子奕 等,2019;周淦澜,2019;刘毅 等,2020)。

上述研究中,评介类研究多针对东京都市圈规划本身,鲜少聚焦于都市圈下属各都道府县规划,缺乏基于地方视角对都市圈规划与下位规划关系的分析。比较类研究多跨越经济、产业和环保等各个学科领域,其出发点一般立足于学习日本模式,旨在为中国提供经验,论述范式一般以“现状介绍→借鉴启示”为主,未在合理的基准和适当的框架下进行客观比较;同时,针对都市圈及城市群规划的比较研究较为少见。

现代意义上的规划学是为满足人类需求和推动社会发展服务的。在资源分配及利用方式方面,体现出经济学中“发展”“增长”的思维方式;而在国土资源分配过程中,又会涉及资源的空间移动以及有效开发和管治,体现地理学的“空间”思维。董祚继(2019)在讨论新时代中国国土空间规划的关系时,提出规划与市场、空间与发展的关系是国土空间规划的基本关系,处理好这两对关系才能保证“多规合一”改革的正确走向(表1)。发展主要解决“干什么”“怎么干”的问题,空间则侧重于“在哪干”(黄征学,2020)。城市与城市群,既是“干什么”“怎么干”的物质成果,又是“在哪干”的空间表象,因此,城市与城市群规划在编制时既要注重物质要素的经济主体分配及有效利用,也要兼顾空间配置的合理性。

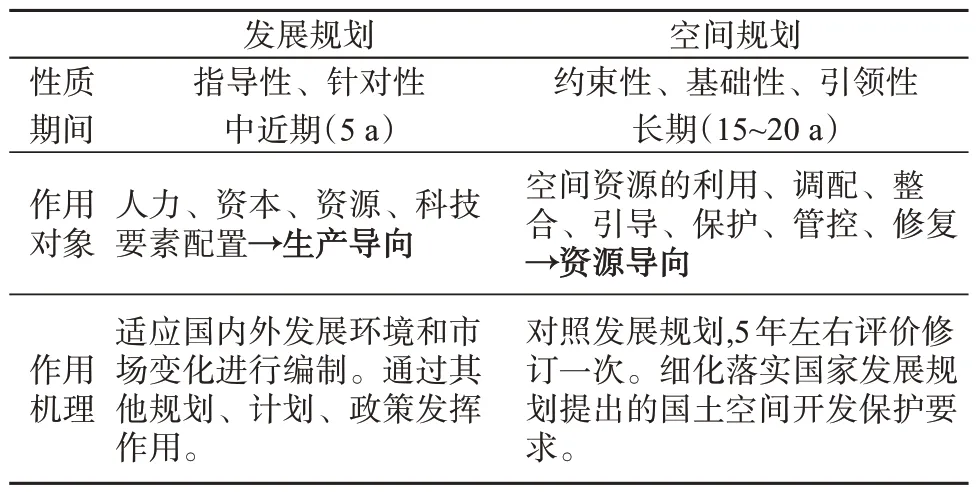

表1 发展规划与空间规划的关系Table 1 The Relationship Between Development Planning and Spatial Planning

作为现代规划的两大思想渊源,起源于19世纪末西方市场经济下的土地利用国家干预思想,以及产生于前苏联时期计划经济下的生产资料集中统一分配思想,对各国规划体系的演进产生不同程度的影响(北原鉄也,1998;董祚继,2019)。20 世纪30年代后,凯恩斯主义开始盛行,规划理念亦开始向城市、区域乃至国家治理延伸,其结果是,奉行自由市场经济的欧美国家开始制定涵盖经济社会发展等方面的空间规划,但很少对经济和社会发展进行专项规划(黄征学,2020),而同时受欧美及苏联规划思想影响的日本及后起的东亚国家则经历过或正在经历发展规划与空间规划并行的过程。由此可见,国家对“发展”与“空间”的认知状态,很大程度决定该国城市(群)规划的框架和内容。

作为中日两国经济发展成果的重要空间表象,东京湾区和粤港澳大湾区是基于哪些重要规划发展至今的?这些规划的相互关系如何?有何特点和异同?这些异同最终导致哪些结果?回答上述问题不仅事关粤港澳大湾区的建设成效,对中国其他城市群规划的编制也具有一定意义。鉴于规划理论与实践中存在“发展”与“空间”这一重要的辩证统一关系,本研究将针对上述问题,以“发展”与“空间”作为观察城市集群规划的两大视角,对东京湾区及粤港澳大湾区的规划体系④目前,国内学术界并无“湾区规划体系”这一明确、固定表述,“城市群规划体系”也极为少见。但鉴于中日“两大湾区”目前已存在多个、且时间上跨越几十年的规划系列,为方便表述姑且使用“湾区规划体系”这一表述。,从规划性质、背景、对象区域、目标、区域定位及主要措施等方面进行梳理,总结二者在历史制度背景、主管部门设置、各规划的纵向传导机制及横向协同机制、规划体系特征、公众参与度等6方面的异同,以期为中国建设粤港澳大湾区以及丰富健全城市群规划体系提供参考。

1 中日两国的规划体制变迁

1.1 由“双轨”到“并轨”的日本

近代日本一直有国家干预经济的传统。战后,日本成为西方世界一员,但其经济制度仍具有明显的计划性。内阁府统计的国家经济计划共有14次⑤日本内阁府.《日本の経済計画一覧》.https://www5.cao.go.jp/98/e/keikaku/keizaikeikaku.html.访问日期:2021-11-01。,比较重要的有20 世纪50 年代后期鸠山政府的《経済自立五ヵ年計画》和1960—1970 年池田政府的《国民所得倍増計画》等。受日本政治体制影响,内阁每更换一次,“经济企划厅”就要重新制定中长期经济计划,每次计划的命名虽无固定规则,但却可以反映各时期经济层面存在的主要问题。2000年,随着“经济企划厅”的撤销,日本再无国家层面上的经济发展规划。

日本的国土空间规划由“国土形成计划”和“国土利用计划”2 部分构成。“国土形成计划”自2008 年起更名并颁布,其前身是自1962 年起共颁布5次的《全国総合開発計画》(即5个“全综”)。前5 次强调经济发展与国土开发,后2 次强调人与资源环境的和谐共生。其中,20世纪80年代前的3个“全综”还兼顾了日本当时的经济发展规划,但随着新自由主义思潮的兴起,后2个“全综”开始与经济规划相脱节(田村亨,2016)。2008 年,由“全国计划”及“广域地方计划”组成的《国土形成計画》出台,囊括环保、资源、城乡、产业和基建等方面的综合开发规划体系最终形成。虽然不同时期国土开发规划的具体目标与方式不同,但均以大规模投资促进国土资源开发及区域发展平衡为己任,属于以开发为导向的国土规划。“国土利用计划”出现于20 世纪70 年代,其是为解决城市用地无序扩张和用途混乱等问题而设立的,在全国、都道府县及市町村3个层面对城市、农业、森林、自然公园和自然保护区等5 类用地进行划定和协调(谭纵波 等,2018),根本目的是对之前的2个“全综”引发的过度开发问题进行纠偏。

在1995 年地方分权改革大规模展开后的20 多年中(小川剛志,2020),一些地方政府依然保留编制发展规划的惯例,如《埼玉県 5 fk年計画(2017-2021)》《横 浜 市 中 期 計 画(2018-2021)》等。在国家层面上,日本已实现发展规划和空间规划的“并轨”,但也造成了地方政府在编制专门的发展规划或空间规划时,由于上位规划的“并轨”而导致无从参照或约束性不强的问题。

1.2 由“分轨”到“协调”的中国

“国民经济和社会发展五年规划纲要”是中国的国家级发展规划,居于规划体系最上位,是其他各级各类规划的总指引,目前已颁布14次。建国后的前30年,为快速建立起全面完备的工业体系,中国基本沿袭了苏联的治理体系(董祚继,2019),各类规划强调资源对经济主体配置的合理性,相对轻视资源的空间配置。2006年以后,发展规划中的“计划”变更为“规划”,意味着政府职能从“指导”向“引导”转变。

改革开放后,城乡与土地规划先后从经济社会发展计划中恢复和独立出来。90 年代后,《城市规划法》《全国土地利用总体规划(1997-2010)》等相继出台(罗米 等,2019),进一步丰富了空间规划体系的内容。为化解经济社会发展与资源环境承载能力的矛盾,2010年编制的《全国主体功能区规划》,在依循经济地理学中要素禀赋理论思想,尊重现有行政边界的基础上,试图对“发展”和“空间”两根轴进行统合,通过确定空间的“主体功能”,规范各个区域的开发强度和类型。然而,结果证明,主管部门职权重叠以及“多规打架”问题依旧存在。为此,2013年的中央城镇化工作会议首次明确提出“建立空间规划体系”的构想。2014年,发改委联合其他部委开始组织市县级“多规合一”试点,具体探索经济社会发展规划、城乡规划、土地利用规划和生态环境保护等规划“多规合一”的具体思路,形成一个市县一本规划、一张蓝图(罗米 等,2019)。但在试点过程中规划设计师发现,把经济和社会发展规划中的重大工程项目、政策及改革等内容整合到国土空间规划中有难度。2018年,自然资源部建立,并被赋予建立空间规划体系和监督实施的职责,空间规划和发展规划并存的格局正式形成(黄征学,2020)。2019 年5 月,《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(以下简称为《若干意见》)印发,明确要将主体功能区规划、土地利用规划与城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,标志着国土空间上的“多规合一”改革进入全面施行阶段。

虽未像日本完全将发展与空间规划“并轨”,但中国的规划经历了空间规划从发展规划剥离、空间规划与发展规划二者独自发展、空间规划与发展规划协调整合3个阶段。

2 东京湾区规划体系

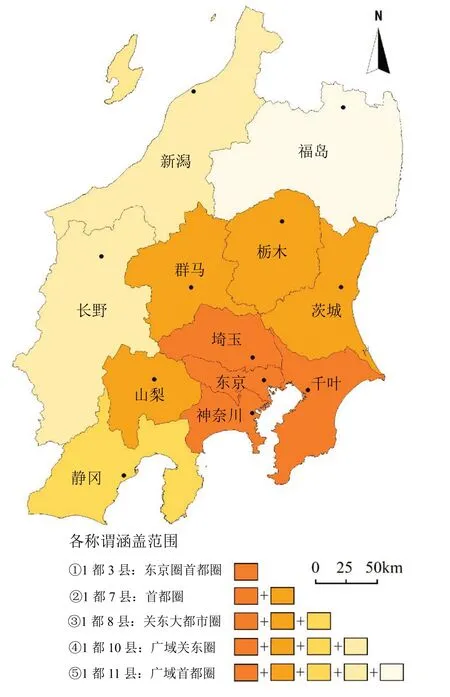

全球四大湾区是中国提出的概念,日本各界近年也出现关于四大湾区的若干介绍,但并未形成主流共识,且“东京湾区”的定义也尚不明确。目前,以东京为核心的城市集群存在几种称呼,分别对应不同的空间范围(图1),影响较大的有宏观政策导向明显的“首都圈”,以及更关注生活、通勤问题的“东京(都市)圈”等。这些概念广泛被官产学界使用,是横向的并列关系,但单独出台规划的只有“首都圈”和“广域首都圈”2 个。限于篇幅与研究重点,本文不纠结于“东京湾区”的具体概念,而着重梳理以东京为核心的城市群的重点规划。

图1 以东京为中心的城市群若干称谓Fig.1 The name of the city cluster centered on Tokyo

2.1 21世纪前的规划沿革

1888年,为将封建的“江户”改造为资本主义的“东京”,日本制定了最早的城市规划法——《東京市区改正条例》,该法案以市内道路为主,进行了简单的城市基础设施建设规划。30年后,该条例被推广到京阪神以及横滨、名古屋5市⑥日本都市計画学会.《都市計画とtt·都市計画の制度体系》.https://www.cpij.or.jp/com/gp/other/master.html.访问日期:2021-11-01。。随着城市规划实践的积累,1919年,日本又编制了《都市計画法》和《市街地建築物法》,最初只适用于上述6 市。1923 年,关东大地震发生后,日本开展“帝都复兴计划”。同年,两大法律被推广至札幌等25城,1933年,进一步向所有城市以及规模较大的镇、村普及⑦北海道庁.《土地利用の手引ffi》第一章.https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/111251.html.访问日期:2021-11-01。,中央集权式的城市规划制度初步确立。

战后,日本国会于1950年通过了《首都圏建設法》,并成立了首都建设委员会,同时制订了《首都建設計画》和《首都圏構想草案》。城市群规划首次出现在国家规划体系中,使得东京再一次成为日本城市规划的引领者。随着经济的快速恢复,日本城镇化率由1945 年的27.8%增长到1975 年的75.9%(アジア人口開発協会,1986),住房紧张及城市无序扩张等问题开始出现。1956 年,《首都圏整備法》出台,首都建设委员会升级为首都圈整备委员会(冯文猛 等,2017)。从1958—1999年,日本共颁布5次《首都圏基本計画》。1958年的第1次规划旨在通过建立城市绿带和“建成区(都心10~15 km)—近郊(建成区周边8~10 km)—城镇开发区”的圈层结构,解决东京的“摊大饼式”扩张问题。但由于城市人口增加过快,规划预判不足,城市功能格局未能按照规划中的圈层划定得以实现。1968 年的第2 次规划默认了第1 次规划的成果和不足,对都心建成区的空间结构进行调整,旨在通过建设铁路和公路等城市交通体系来培育卫星城市,以分担东京的交通压力。1976年的第3次规划首次提出“多核、多圈域”概念,在东京大都市圈内建立区域多中心“分散型网络”空间结构,打造广域都市复合体。伴随日本经济在国际上的跃升以及东京都市圈的日益成熟,1986年的第4次规划基本沿袭了第3次的空间规划理念,并将东京的一部分业务管理和国际交流职能引导和转移到近郊的11个业务核心城市。90 年代,首都圈的空间结构基本定型,但城市功能角度上的“一极集中”问题犹存,第5次规划在延续“分散型网络结构”空间思维的同时,重点提出在首都东、北、西3个方向形成独立互补的据点城市群,从而一改之前的以都心为中心的放射状空间格局(常艳,2014)。该阶段东京湾区整体处于空间扩张状态,因而其规划的“增量”特征较为明显。

规划理念方面,自1968年起,日本新《都市計画法》从根本上改变了市民“不懂专业”的认知,公共设施的立项、设计、建设和运营由政府主导向市民主导过渡,城市规划进入了“当地规划由当地人参与决定”的阶段(赵城琦 等,2019)。2000年后,随着空间规划特征由“开发”向“更新”转变以及地方分权运动逐步展开(Watanabe et al.,2010),城市规划进入新的发展阶段,主要特征为:地方自治体规划的认定由原来的上级政府“单纯认可”变为“协商认可”⑥,城市规划的决定权经历了由国家让渡到都道府县,又进一步让渡到市町村的过程⑧各務原市.《都市計画マス(IX)ープfflas2010》.https://www.city.kakamigahara.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/350/1.pdf.访问日期:2021-11-01。,同时城市规划既要服从《都市計画法》,也要服从上位法律的《国土利用計画法》⑨国土交通省.《国土の利用に関XIIItf諸計画の体系》.https://www.mlit.go.jp/common/001120149.pdf.访问日期:2021-11-01。。2014年,国土交通省发布《健康-医疗-福祉的城市建设推进指南》进一步将城市规划工作的重点细化到普通民众生活的方方面面(藤田晃大 等,2016)。

2.2 当代规划体系

目前与东京湾区相关的国家级规划,包含与经济社会发展及城乡建设有关的《国土形成計画》和与国土空间利用有关的《国土利用計画》(图2),前者侧重发展目标与战略,确定国家空间结构、资源利用、环境保护和防灾减灾等基本原则和发展方向,起指导性作用;后者则确定土地利用类型的规模和目标,同时框限其他各类规划的效力范围,突出底线功能。专门的城市规划与城乡规划因地方分权开展、城镇化率提高以及城乡主要矛盾转化为次要矛盾等原因,将编制权限下放至地方政府,各自治体是否编制城市、城乡规划不再受严格约束⑩日本实行“都道府县—市町村”二级行政区划体制。表面上日本的都道府县与中国省级行政单位相对应,但各级行政单位规模较小,并未像我国实行市管县、县管乡镇、乡镇管村的界限分明的区划体制,而是一级行政单位下直接将市、町(乡镇)、村并列,例如从人口上说,市的人口下限一般为5 万,町的人口规模下限各个县标准不同,一般为3 000~15 000 人,其他未满足以上条件的单位自动成为村。这种划分方法一方面是针对下辖各区域的面积和人口作出的权衡,以减少行政层级、方便管理,另一方面也反映在日本城镇化率达到70%以上后,城乡问题并不突出的现状。。

图2 东京都市圈规划体系Fig.2 Tokyo metropolitan planning system

区域级下,有《広域計画》和《整備計画》,前者是《国土形成計画》的重要组成部分,后者则根据《首都圏整備法》单独编制,两者互为补充、并行实施。

都道府县一级既有上下位关系明晰的国土利用规划、土地利用基本规划和城市规划区域总体计划[11]土地利用基本规划又包含城市、农业振兴地区、森林、公园、自然环境保护区等5个类别的规划,进行针对性管控。(右侧粗体),也有根据各上位规划及本县目标制定、包含发展和空间两个侧面的综合规划(左侧细体)。市町村级则包含长期性的总体(基本)规划、短期性的市町村总体规划及个别城市规划。

鉴于东京都市圈的组成部分相当于中国省一级的行政单位,下文在介绍中央一级规划的同时,也对每个都县的发展和空间规划予以关注。

2.2.1 中央政府规划 2005年国土规划法体系修订之前,日本共制定过5次《整備計画》。旧规划由基本规划、整备规划及事业(工程、项目)规划组成:每次规划中,基本规划的期间为10~15 a,为中长期规划;整备规划依据基本规划,每5 a编制1次;事业规划则根据前2个规划每年进行编制。进入21世纪,随着新版《国土形成計画法》的设立,作为下位法律的《首都圏整備法》也被修订。受此影响,《整備計画》维持原有名称不变,但基本规划和整备规划合二为一,事业规划被废止。同时,每年度都有《首都圈白書》配套出版,并向国会汇报。

2005年颁布的《国土形成計画法》创设了广域地方规划制度,2008年的《国土形成計画》则将全国划分为包含首都圈在内的8大圈域,《首都圏広域地方計画》随之进行编制并于2009 年公布。2016年第2 版在规划框架和思路上与第1 版相比变动不大,只是将角色定位及发展方向进行拆分,并添加东京奥运会相关内容。

比较来看(表2),《首都圏整備計画》和《首都圏広域地方計画》既有框架及内容上的重合部分,如未来愿景及存在的主要问题等;也有明显不同的地方:①上位法律不同,广域规划的参与机构不仅包含国土交通省,还包含了由其他相关省厅、各都县、政令指定市及重要组织代表组成的“首都圈广域地方规划协议会”(Saito et al., 2003),体现地方分权精神;②对象区域及主要目标不同,整备规划聚焦于生产生活等具体问题,广域规划则更关注发展定位、方向和战略等宏观问题;③主要政策方面,整备规划提出的发展政策及空间政策更加细致具体,同时对基础设施建设作出要求,而广域规划的政策涵盖一系列回应当下社会主要诉求的议题,包括规划对信息通信技术的利用、防灾减灾和都市圈的竞争力强化等经济社会议题,以及首都圈对流型空间结构的构建和城乡平衡与共生等空间议题。两大规划的最大共性实为:作为中央级规划,二者在一定程度上都包含了经济社会发展规划与空间规划,可以说这是“多规合一”在日本城市群的体现。

表2 日本首都圈两大国家级规划框架及内容Table 2 Frameworks and contents of the two national plannings on Tokyo Metropolitan Area

2.2.2 一都三县的特色规划 受地方分权影响,日本都道府县一级规划有以下特点:编制上,框架及格式更为自由活泼,命名无固定规则,内容也各有侧重;规划公示上,政府通过发行电子版和纸质版(部分可免费在市政厅领取)规划来保证民众的知情权及参与度;执行、监督和评估上,一部分规划明确了操作细则,且每年度会有执行报告书,另一部分则没有硬性要求,更多侧重于政府执政理念的宣传。此处选择东京圈“一都三县”的规划做重点评介(表3)。

表3 东京都市圈都县级规划框架及内容Table 3 Prefectural planning framework and content of Tokyo Metropolitan Area

1)东京 近年来,东京都编制的规划主要有4个,其中发展规划类有《东京都长期愿景》和《东京都综合战略》,发展和空间兼顾的有《城市建设的国土设计》和《“未来东京”战略蓝图》(以下分别称《愿景》《战略》《设计》《蓝图》),分别由东京都政策企划局和都市整备局编制。4 类规划的整体特征是内容充实丰富,涉及分野较广,且都认为人口问题是目前亟需解决的。目标设定上,除《愿景》提出明确且可量化的全球城市排名目标外,其他3类的目标相对抽象,但整体上四者都致力于安全、经济、科技、多样性及吸引力等方面的改善与提升。

未来愿景主要描绘规划到期时的城市理想状态,反映政府及公众对城市发展的美好愿望,也呼应了规划的编制目标。《设计》对愿景的描绘最为生动翔实,包含了众多前沿理念:科技类愿景中提到“官民共享的公开化大数据、多种少量生产的都市农业、生活机器人的使用、共享式的轻资产生活方式、市内四季自由体验、电杆·电线消灭计划”等,个别理念已经出现于当今生活中;社会类愿景中,“价值观多样化、生活工作双平衡、按需劳动、无人居所再利用、卫星办公室与职住平衡”等理念也在《设计》中有所凸显,突出了以人为本的核心思想。《愿景》从人和城市空间两方面做出预测,认为无论男女老少都应实现自我价值,并在此基础上享受高品质生活,同时城市应发挥单中心的整体优势和次中心的个性优势。《战略》提出的“地方创生”理念认为,东京的发展与地方的繁荣并非“零和博弈”的关系,没有必要通过行政力量规避“东京一极集中”问题,而应发挥东京和地方各自的优势,实现“社区响应地方、地方支撑东京、东京反哺地方”的合作格局,进而促进日本整体发展。

主要措施方面,4 类规划围绕奥运、基建、安全、防灾、生活福祉及环保等发展问题,以及城市功能布局及结构等空间问题,搭建了内容丰富的政策及战略框架。主要亮点有《愿景》中的全球城市外交、都营住宅建设及集约紧密型社区的构建;《战略》中的老人·妇女·残障人士就业帮扶、生活与工作间平衡的推进以及自助·互助防灾能力建设;《设计》中的市内四季可见计划、基于区域个性的集约型空间结构与弹性制土地利用体系;《蓝图》中的儿童笑脸战略、光辉职场战略、东京数据高速公路战略、污染零排放战略和新市政改革战略等。这些战略措施上及宏大的全球抱负,下接普通市民的个人价值,既展现了东京未来要实施的巨大工程,也指明了个人实现美好生活的努力方向,可以说不仅是城市的发展战略规划,也是每一个普通市民的生活规划。

2)神奈川·埼玉·千叶

东京周边三县针对规划背景的认识比较类似,都把人口问题、自然灾害、产业溢出及环境问题当作主要课题,同时也认为全球化、民众生活观念的转变、信息通信技术的快速发展、成熟的交通网络以及东京奥运会是重要机遇。东京周边三县虽没有明确指出“东京一极集中”带来的负外部性,但都不同程度地表达了通过提升地区吸引力、生活舒适度、环境水平及产业活力来“留住本地人才、引进外部人才”的理念。

措施方面,神奈川及埼玉的空间规划框架与中国城市的空间规划比较类似,包含了编制的具体方案措施及规划执行的保障措施等。三县的发展规划虽不如东京的细致入微,但整体上都根据自身特点制定了长远战略,与东京进行了合理分工。

3 粤港澳大湾区规划体系

伴随区域经济的融合发展,珠三角/粤港澳规划的空间范围大体经历了2次扩容(图3)。当前的粤港澳大湾区实际上是珠三角城市群的升级版,各类称呼间是纵向的继承关系。因而,其规划体系的形成过程不仅包含规划理念和内容的完善,也伴随规划对象的扩大。

图3 以穗深港澳为中心的城市群若干称谓Fig.3 The name of the city cluster centered on Guangzhou,Shenzhen, Hong Kong and Macao

3.1 改革开放前的规划沿革

19世纪中后期,香港、澳门吸收欧洲早期的规划经验,经历了多次城市规划与建设。1842年英国人璞鼎查(Pottinger)的“维多利亚城”规划图和1843年哥顿(Gordon)的城市发展蓝图,指导了香港的城市建设以及最早的填海造陆工程(石崧,2012;邹涵 等,2015),这也是大湾区最早的近代城市规划。1883年,澳葡当局制定并实施《城市改善计划》,正式开启了澳门的城市规划和市政管理的普及(杨雁,2009;赵崧杰,2019)。1922 和1939年,香港先后颁布《城市规划提案》和《城市规划条例》(邹涵,2009),首次建立了城市规划相关法案。

1920年,广州成立市政厅,成为内地第1个现代意义上的城市,标志中国开始从“城乡合治”走向“城乡分治”。之后,市工程设计委员会、建筑审美委员会和城市设计委员会等组织机构纷纷成立,《广州工务之实施计划》《广州城市设计计划草案》等一批规划也相继出台。1925年,佛山和江门等地亦成立市政厅。之后的“北伐”将广东省的“市制”经验逐步向全国推广。1928 年,国民政府颁布实施《特别市组织法》《市组织法》,1939年又颁发《都市计划法》,中国城市规划开始走向制度化发展(吴东,2018)。该时期在规划编制和立法上,内地与香港都显示出较高的同步性。

1954年召开的全国第1次城市建设会议颁布了《城市规划编制程序试行办法(草案)》和《城市规划批准程序试行办法(草案)》,使中国城市规划工作有了可遵循的基本准则。1958 年后的20 年间,国内外形势的急剧恶化导致城市规划几近停滞。广州、佛山和江门虽有所发展,但鉴于国家对广东“国防前线”的定调以及经济上的闭关,珠三角的城镇化建设在该时期十分缓慢(洪晓霓,2017)。计划经济时代下,地方政府间的横向联系很弱,而以上下级政府间的纵向联系为主(徐江等,2009),区域间缺乏合作土壤。这一时期,香港和澳门则经历了经济的飞速发展及城市的快速扩张,城市规划在其中起到重要作用。整体上,二战开始后的40年间,内地与港澳的城市规划互动和交集甚少。

3.2 当代规划体系

改革开放后,城市规划工作率先围绕5个经济特区、14 个沿海开放城市和3 个经济开放区展开;立法部分则是出台了一系列相关法律、条例,如1984 年的《城市规划条例》和1989 年的《城市规划法》等(杨保军 等,2019;2020)。

1989—2019年,珠三角及粤港澳大湾区在政府层面共编制了6 版正式规划(图4、表4)[12]2009年的《大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究》及2010年的《环珠江口湾区宜居区域建设重点行动计划》虽然是粤港澳三地政府牵头制定的,并不具有强制力,但仍然是中国首次尝试跨越不同制度边界的空间协调研究,是由市场主导的“非制度性”合作向政府和市场双轮推动的“制度性”合作转变的开创性举措。。根据各版规划对空间范围的界定及称呼,可将规划体系的构建分为3个阶段,即珠三角经济区阶段、珠三角地区阶段及粤港澳大湾区阶段。目前,《若干意见》明确规定城市规划与城乡规划属于国土空间规划,但鉴于中国城乡矛盾依然是空间治理中的主要问题[13]中国的城镇化率于2011年突破50%,2019 年进一步超过60%,但由于观念意识和理念的惯性,整个规划体系中将城镇、城乡关系看得比较重,因而规划除解决发展问题与国土空间问题外,也着重对城市问题予以了关注。这一倾向也可从2008年,《城乡规划法》对《城市规划法》的取代中看出。可以说,“城市、城乡”一轴的属性是“发展—空间”辩证关系的作用对象和载体,中国规划中“城市、城乡”一轴的存在,也是城乡对立关系尚不可完全统一的折中产物。,且目前大部分行政区仍单独编制城市/城乡规划,因而城市规划与城乡规划本质上仍是独立于发展和空间之外的另一主轴。三大轴线的划分主要依据规划本身的性质、各级政府规划主管部门以及上位规划和相关法律来确定(见图4)。

图4 粤港澳大湾区城市群规划体系Fig.4 Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area planning system

表4 珠三角及粤港澳大湾区规划框架Table 4 Prefectural planning framework and content of Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area

3.2.1 珠三角经济区阶段 1986年,国家在设立经济特区后,进一步设立“珠江三角洲经济区”(许学强 等,2009),之后20余年编制的3个规划皆以该称呼作为规划对象。该阶段的大背景是:改革开放初见成效,乡镇企业发展迅速,广深等核心城市不断壮大;空间规划、城乡规划开始从发展规划中独立出来;空间上,“村镇工业化”“产业园区化”“城市区域化”先后出现,城市发展由点向线(轴)扩展;市场力量带来的快速工业化和城镇化导致空间上的重复建设和无序发展。

在此背景下,发展中的负外部性客观上要求从空间上协调域内各城市的总体规划。在无法可依的情况下,1989年中国第1部城市群规划——《广东省珠江三角洲城镇体系规划》诞生,该规划依照传统城市体系的理论观点详细布局了珠三角的城市空间规模、职能和等级3大体系。同时,规划提出以经济特区为增长极,培养广佛、深圳和珠海等10个城镇群。作为改革开放后第1部城市群规划,89版规划聚焦于10 个城镇群增长极,空间上聚焦于“点”,还未体现出明显的“轴”“线”思想。

1992年“南巡讲话”后,中国开启社会主义市场经济体制建设,珠三角迎来经济发展新纪元。1994年,广东省编制了第1个真正意义上的城镇群规划——《珠三角经济区城镇群规划》。该版规划提出了“一核心(广州)”“两主轴(广深港、广珠澳)”“三大都市群(中部广佛、东部深莞、西部珠中江)”和“七拓展轴”的空间发展布局,同时提出要关注生态敏感区,主张将规划重点从建设用地拓展至非建设用地,是典型的“增量规划”。94版规划首次引入的“点—轴”思维范式,对该区域之后20多年的空间规划产生深远的影响。

进入21世纪,珠三角出现了经济增长但资源短缺、城镇快速扩张但环境压力加大、区域内同构竞争以及重复建设等结构性问题。同时,世贸组织的加入以及CEPA 的签订,客观上要求珠三角及港澳提升区域协调水平。2004 年,广东省组织编制了《珠江三角洲城镇群协调发展规划》,不仅明确了珠三角“世界级制造业基地”的区域定位,还首次提出要“发展湾区”。该规划在“点—轴”联动模式的基础上,提出“一脊三带五轴”的发展轴带体系,同时强化广深2 个中心,还提出“提升西岸,优化东岸”“扶持外圈,整合内圈”两大战略规划,并对人居环境的提升做出了详细安排。该规划的重要性在于,依据产业集聚度将“线”细分为“脊”和“轴”两类,同时引入“圈”“带”等概念,“点—线—面”的空间思维范式最终形成。此外,04版规划还推动了中国首部规范区域空间开发的地方性法规——《广东省珠江三角洲城镇群协调发展规划实施条例》的制定,弥补了中国区域规划立法的空白(郑泽爽,2019)。

整体上,该阶段的3个规划都是空间规划,涵盖城镇体系、区域协调、基础设施和产业布局等内容。规划虽为空间性的,但对象却以“经济区”命名,说明该阶段规划的实质是通过空间规划解决发展问题,即“发展”是目的,“空间”是手段,增量规划特征明显。

3.2.2 珠三角地区阶段 该阶段,中国人均GDP由3 000 多美元增长至接近10 000 美元,是跨越“中等收入陷阱”的关键时期。在探索发展问题的过程中,诞生了“科学发展观”“新常态”“供给侧结构性改革”等发展理念。同时,珠三角面临自我重新定位、变革发展方式、协调与港澳及世界间关系等重要挑战。

2008年,伴随国际金融危机的影响与珠三角地区结构性矛盾的凸显,首个由中央各部委共同编制的规划——《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》出台。该规划明确了珠三角地区的国内外定位,即探索科学发展模式试验区、深化改革先行区、扩大开放的重要国际门户、世界先进制造业和现代服务业基地以及全国重要的经济中心。同时,将粤港澳合作的相关内容纳入其中,提出构建开放合作新格局,将珠三角、香港和澳门打造为中国对外开放最重要的门户及分工合作、优势互补且全球最具核心竞争力的大都市圈之一。同时,配套编制《珠三角五个一体化规划(2010)》,从基础设施建设、产业布局、基本公共服务、城乡规划和环境保护等5个方面为08版规划的落实提供指引。

2014年编制的《珠江三角洲全域规划》正值中国尝试推动“多规合一”改革的关键期,虽因机构改革影响最终未能出台,但却紧扣珠三角存在的问题,相对全面地给出了解决方案:理念上,该规划要求贯彻落实中央城市工作会议关于统筹生产、生活和生态的三大精神,提出建设世界级城市群的目标,强调在“一带一路”倡议下建立全球竞争新优势;视角和尺度上,该规划建立了“历史—自然—人”三大视角与“全球/国家—区域—城市—微观”四大尺度相互交织的矩阵分析框架;方法上,该规划运用大数据、GIS 和智能模拟等新技术,针对城市群空间结构、产业体系及空间布局、交通体系、环境保护以及能源与水安全等进行了全方位规划,实现了全空间、全地域、全领域和全要素等四方面的统筹与协调。与之前各版空间规划相比,14版在延续“点—线—面”思维范式的基础上,更强调了城市间“网络”的作用。

该阶段珠三角的后缀由明确具体的“经济区”变为相对宽泛、综合的“地区”,空间范围涵盖珠三角9 个城市全域,说明规划的目标发生了变化,即由“单纯追求经济增长”变为“追求区域内人、社会及自然的和谐发展与共生”。同时,“发展”与“空间”已互为目的和手段,空间规划不仅要解决发展问题,发展的成果还需反补空间中存在的问题,增量规划属性减弱,存量规划属性增强。

3.2.3 粤港澳大湾区阶段 从历年规划战略目标的演变看,珠三角一直主动谋求与港澳的协同发展。香港的历次规划亦体现出从单纯关注自身发展,到跨越边界、关注与珠三角实现互动与融合发展的变化趋势(王景诗 等,2019)。随着珠三角9 市与港澳的不断融合,在香港与澳门的发展方向面临重新定位、珠三角市场经济体制有待完善的双重背景下,华南地区首个跨省域的城市群规划——《粤港澳大湾区发展规划纲要》于2019年2月出台。该规划提出要将粤港澳大湾区打造成为充满活力的世界级城市群、具有全球影响力的国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支撑、内地与港澳深度合作示范区及宜居宜业宜游的优质生活圈。

作为规划体系中的“破坏性制度创新”,19 版规划虽属于“纲要”性质,并未针对规划目标给出具体措施,但却实现了空间范围上质的扩容。同时,将城市群建设提高到国家战略高度,赋予该区域跨越不同政治制度、探索城市群建设的新使命。

4 当代中日湾区规划体系异同

中日两大湾区不仅是两国工业近代化的开端,也一直是两国近代城市制度构建的引领者和当代城市群规划体系形成的先行者,然而由于政治体制及发展路径不同,两国的城市群规划体系也存在诸多相异点。

4.1 历史背景与关联制度

中国与日本在国家结构形式和政治经济制度方面存在差异。日本是地方分权式的单一制国家,实行单一的资本主义制度。各地方政府既是地方自治机关,享有较大的行政权,又是受中央政府领导的地方政权机构,行使中央政府委托的职能。2000年前后,地方分权制度下的城市规划体制开始走上正轨。为适应由“城市化时代”向“城市型时代”过渡的时代需求,除广域性、基础性的规划外,城市规划被进一步下放至市町村,着重在建成区及建成区边缘带的土地利用管治以及城市规划决策程序等方面进行制度优化。东京湾区规划虽然在变迁升级过程中有过发展规划与空间规划的“并轨”,但这一进程整体上是伴随城市经济发展在单一制度下实现的,且不存在由行政边界造成的制度藩篱。客观上,东京湾区规划体系的升级变迁是为应对城市发展过程中各类问题的政策结果,既遵循了“发现问题→解决问题”这一人类认知和改造世界的规律,也体现了“生产力决定生产关系”这一辩证规律;而规划权限的下放,也是建立在城市发展水平高度成熟,规划阶段处于“存量规划”这一客观背景上的。

中国是中央集权式的单一制国家,港澳回归后,国家内部事实上存在2种不同的社会制度。具体到粤港澳大湾区内部,广东省是中央集权的,但港澳是相对分权的。历史上,珠三角9城和港澳地区本身就是基于“两种制度、三个关税区、三种货币”的时代背景,以相互影响却又相对独立的关系协同发展而来的。改革开放后,港澳与内地通过“三来一补”加深了经济上的合作。港澳回归后,特别是在国家建设粤港澳大湾区的战略实践中,如何在“一国”原则下,对内将“两制”差异造成的制度运行成本降到最低,对外又利用这种差异提供多种制度接口成为最核心的问题。大湾区的规划体系不仅涉及发展、空间及城乡等维度,还需要在政策及法律层面上提供相应的制度供给和保障。可以说,“一国两制”既是粤港澳大湾区规划体系建设的最大挑战,又使湾区建设的探索实践具有特殊性和唯一性。

中国与日本在人口管理制度方面存在差异。人是城市发展的重要生产要素,也是各类规划的服务对象。日本虽然并行实施户籍制度和居民基本台账制度(由旧的居民登记制度发展而来,也称住民票制度),但个人享受所在都市公共服务等相关社会权益并不受户籍影响(唐琼 等,2021)。中国内地实行相对严格的户籍管理制度,虽然近年来关于该项制度改革的呼声不断高涨,但短期看其仍旧是最适应中国国情的。因此,珠三角9市之间以及珠三角与港澳之间仍存在不同程度的人口流动限制。人口的流动成本成为两大湾区城市发展的影响因素及规划体系变迁的另一大背景。

4.2 部门机构体系设置

目前,日本已无国家级发展规划,因而由国土交通省牵头负责的两大国家级规划具有相对明显的空间规划属性。地方分权制度下,日本下级政府的部门机构可依据自身情况灵活设置及命名,并赋予不同职能。如东京都共下辖30个局、本部、厅和委员会等机构,神奈川县则仅有16个局和委员会等。各类规划在编制时也有专门的负责部局,一般侧重于“发展”的由负责政策和企画的部门负责,侧重“空间”的则由城市和国土整备部门负责(见表3)。值得注意的是,东京湾区的各类规划不仅包含城镇体系、基础设施、产业布局、资源环境、编制机制和实施保障等传统项目,科技创新、育儿、养老、防灾、涉外宣传、外国人服务、职住平衡、个人价值实现和文化多样性等非传统项目也受到重视,事实上已进化为涉及政府各部门的综合性规划;同时,各类规划在制定与实施过程中需要各部门以“协议会”的形式进行协调与配合。这种看似灵活、宽松的各级政府及部门的职权划分,一方面背后有相关规划法律法规的明确界定,另一方面也形成了各部门相互监督的机制,实现了类似于“道德”与“法律”对社会运行的“软”“硬”规范功能。

当前,中国的发展类规划由各级发展和改革委员会负责,国土空间类规划则由新成立的自然资源部门领导,城市、城乡(镇)建设类规划则由住房和城乡建设部门统筹。虽然在实践中,存在部门职权重叠、规划间不兼容问题,但部门设置在形式上是整顿、明晰且上下一致的。作为中国的城市型一级行政单位,港澳的机构与内地类似,分别由各自的发展局和城市规划委员会(规划署)负责经济发展与城市空间规划工作。香港尚无本地的5年经济发展规划,目前制定的《香港2030+:跨越2030年的规划远景与策略》综合规划由发展局和规划署合同编制,这与日本类似;澳门从2016年起开始制定本地的5年规划,同时现行的《澳门特别行政区城市总体规划(2020-2040)》也在形式和内容上逐步接轨内地。

4.3 纵向传导机制

日本的国土形成规划及国土利用规划由国土交通省牵头制定,在编制时注重包含环境省在内的各省厅的广泛参与和充分协商。国土形成规划侧重指引,中央政府更多通过“愿景”来引导下级政府实现执政目标,在执行时不强调上对下的刚性管控与指标落实;国土利用规划侧重管控,虽然要求“下级规划以上级规划为基本原则”,但也仅强调基本原则一致(谭纵波 等,2018)。东京湾区规划体系的纵向传导只在国土利用规划这一根轴上展开,且不具有绝对强制性[14]47 个都道府县中,未编制国土利用规划的就有4 个。国土交通省.都道府県国土利用計画関連リasク集.https://www.mlit.go.jp/kokudo‐seisaku/kokudokeikaku_fr3_000005.html(2022-04-01)。作为国土形成规划的区域性延伸,区域级的《首都圏基本計画》及后继的《首都圏整備計画》由中央政府主导,命名及内容自成体系,编制频率也保持稳定。涉及都道府县发展的综合规划,其命名及内容更具自由性,从性质上看,有的侧重“发展”,有的侧重“空间”,维度把握不甚明晰,编制频率也较无规律。如东京,2014—2019 年的6 年间共编制4 版规划,规划本身的计划和管治功能相对弱化,宣传及引导功能逐渐增强。从规划命名、制定以及执行的自由度看,东京湾区具有较明显的“上紧下松”特点。

中国内地的各类规划整体上在国、省、市、县和镇(乡)5 个层级间,围绕各种约束性及预期性指标,在规划的编制、标准和法规等方面,形成了“一级政府、一级事权、一级规划”的纵向传导机制,但这套机制并未完全应用于港澳地区。目前,珠三角/粤港澳的中央级规划至今仅出台2版,时间上尚未形成体系。从1989—2019 年的6 版规划看,形成了省一级政府每5 年进行1 次空间规划、中央政府每10 年进行1 次发展规划的默契。6 版规划不仅在命名上契合区域与时代的发展特点和面临问题,具备一定弹性,在执行层面上也对省一级政府,特别是对港澳方面作出特别安排,要求“各地区各部门结合实际贯彻落实”。除港澳地区外,珠三角各级5年发展规划以及城市规划、城乡规划在架构及命名上相对统一,体现粤港澳空间规划探索过程中的一致性,有着“上松下紧”的特征。

4.4 横向协同机制

经过150多年的工业化,东京湾区形成了以东京都为核心的“一极集中”空间格局,东京不仅集中了全国的政治文化资源,在GDP、企业数、从业人员数和零售额等经济数据上也独占鳌头。在区域关系上,东京一方面起引领其他县的作用,另一方面作为城市网络的核心又具有汇聚和分散资源的功能;神奈川县和埼玉县作为横滨新中心及埼玉新都心的所在地,承担部分商业、教育、文化、居住、环保及防灾等综合功能;千叶县则依托成田机场及木更津港强化首都圈的国际交流及临海型工业职能。这些区域分工特征的形成,一方面来自于市场经济下资源禀赋理论及传统的路径依赖效应所发挥的效力,另一方面也受到早期首都圈规划对各县功能定位的影响。当前,东京湾区的横向协同机制有2 个特点:①联席会议制度。以“九都县市首脑会议(1 都3 县+5 政令指定都市)”与“首都圈广域地方计划协议会”为平台,构建湾区多方合作治理机制。前者并非由东京湾区的某项规划或法律设立,但会对各自治体的各项规划的编制产生间接影响;后者则是专门为《広域計画》的编制而成立的专门协会。②问题导向取代区域导向。《広域計画》和《整備計画》中并未明确各都县或市町村的产业或城市职能,前者针对当前东京湾区的问题,将38个重大工程(其中经济发展类16个,空间类22个)依据各自治体的特色和需求进行综合分配和实施,后者则直接指定和罗列了分布于各自治体的基建工程,这种方式淡化了传统的“贴标签”式区域规划思维,为各自治体进行后续规划和治理提供了调整和腾挪的空间。

粤港澳大湾区在经历数次扩容后,一方面形成了广州、深圳、香港和澳门4个各有特色的政治经济核心城市,另一方面又存在“一国两制”下粤港澳3地间以及珠三角9市间的“磨合”问题,因此,粤港澳大湾区面临远比东京湾区更复杂的府际关系和区域空间格局。港澳回归前,粤港澳合作是基于比较优势原理下“前店后厂”的非制度性合作。回归后,中央及粤港澳3地针对产业创新、环境治理、资源配置及制度合作等领域,在各层级联席会议制度(如广佛肇、深莞惠和珠中江等3个次区域的行政合作框架,粤港及粤澳合作联席会议)、跨境经贸协定、区域共同规划与基础设施建设等方面进行了合作尝试,合作形式从地方政府企业主义主导下的双向合作转向中央政府领导下的多层级、多主体间的多元合作(叶玉瑶 等,2022)。目前,由粤港澳3地政府部门实际参与的空间规划或研究主要有2006 年的《大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究》、以及为《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》而开展的《共建优质生活圈专项规划》《粤港澳基础设施建设合作专项计划》《环珠江口宜居湾区建设重点行动计划》等专项规划。《粤港澳大湾区发展规划纲要》在对港澳及珠三角9市进行明确城市功能定位的基础上,进一步鼓励粤港澳3地共同编制科技创新、基础设施、产业发展及生态环境保护等领域的专项规划。可以看出,粤港澳大湾区区域间合作的种类和形式更加丰富,但规划方面的合作仍处于探索阶段,合作的深度和广度有待提高。目前,珠三角9市均在建设或已建成各自的“多规合一”信息平台,为编制区域内的经济发展及空间规划提供了统一的技术指标口径,今后如何将这一平台延伸至港澳值得相关部门关注和探讨。

4.5 多次元视角下的规划体系特征

作为日本经济高度成熟及地方分权运动的产物,东京湾区规划体系有2个显著特征:①发展与空间规划合并成为综合规划。这种形式上的“双规合一”虽然减少了规划的编制和执行成本,但实际上是建立在各级政府各部门“自觉”“默契”履行自身职责这一“软约束”下的,这直接导致各类规划上下位关系的模糊,提高了规划实施效果的评价难度。②空间规划部分以存量规划为主。都县级规划中空间规划的大规模变动相对少见,更多的是建成区城市功能的再定位以及城市公共设施、交通通信网和室内景观等内容的优化。

粤港澳大湾区,特别是珠三角9市的规划体系则具有:①“发展—空间—城乡”的三元特征。虽然在编制和执行过程中会出现不兼容问题,但这种划分方式至少在形式上明确了各部门的职权及各类规划的上下位关系,有利于规划效果的综合评价及其后续的及时纠偏和优化,契合中国的中央集权式的政治制度及现阶段的基本国情。②个别规划中的存量规划特征日益明显。通过梳理发现,大湾区的空间规划越来越少使用“打造”“拓展”“培育”等字眼,取而代之的是“优化”“提升”等词汇,伴随深圳和香港等城市发展空间上的制约,个别规划开始愈发重视资源节约、环境保护及城市的宜居性等,特别是14 版和19 版规划还提出“因地制宜推进城市更新”等内容。

4.6 公共参与

东京湾区各类规划中多样性的项目和内容客观上要求公民权利在规划的编制、修订、公布及实施过程中得到相应体现。依据Arnstein 的“公民参与阶梯理论”(陈水生 等,2020),东京湾区的各级规划已超越政府主导型参与(操纵与引导)阶段以及象征型参与(发布通告、咨询及劝解)阶段,进入到涵盖前两者的完全参与(合作、授权与公众控制)阶段。

从近10年粤港澳大湾区各级规划,特别是地级市层面的各类规划看,伴随2020年9月出台的《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》,珠三角9市亦开始重视个人价值实现以及公众的参与问题,各级政府规划部门的政务公开及公众参与机制的搭建也日臻成熟,但整体上对于公众诉求体现的细致程度以及公众针对规划各阶段的参与意识培养方面,大湾区,特别是珠三角仍有提升空间。

5 结论与政策建议

在总结中日两国发展及空间规划发展历程的基础上,对两大湾区的规划体系进行梳理(表5),同时归纳总结出6 个方面异同。作为社会主义国家,中国的规划有着明显的刚性、经济、增量偏向特征,这与国家的政治制度和发展阶段密切相关,但近年的规划出现了清晰的弹性、社会、生态和存量转向。中国城镇化率刚突破60%,正处于推进“多规合一”改革、探索建立国土空间规划体系“一张图”的关键时期,如何处理地方与国家、个人与社会、市场与计划以及现实与愿景等规划要素的辩证关系,成为值得深入研究的重要课题。

表5 中日湾区规划体系发展路径比较Table 5 Comparison of development paths of planning system in China and Japan'sBay Area

目前,粤港澳大湾区经济快速发展,城市发展水平日趋成熟,很多指标已超越东京湾区,预计相关规划的属性转变将进一步加快。鉴于两大湾区的规划体系存在诸多不同,在各自的规划实践探索中也面临过不同的问题,因而东京湾区的经验教训难以完整借鉴,但以下3点仍值得思考。

1)平衡规划/计划与市场、集权与分权的关系。日本相较于欧美是强政府,国家各行政单位制定的规划庞杂,但2000年后,规划的编制开始朝着市场与分权的方向改革。目前,东京湾区各级规划一方面围绕市场失灵和缺位、生态环境恶化、空间发展失衡和人口老龄少子化等问题进行了重点考虑,另一方面并未进行过多的指标硬性管控。“上级规划搭框架、划红线,下级规划做填充、发挥特色”的做法,充分发挥了市场配置资源的作用。规划体系的“上紧下松”、规划权限下放以及全民参与度的提高,正是这种改革的结果。粤港澳大湾区可充分利用国家提供的各类“先行先试”政策红利,在规划编制过程中根据需要,灵活地进行部门机构设置,纵向上疏解传导障碍,横向上继续丰富现有合作机制,在落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的过程中进一步整合珠三角9 市和港澳的规划制度,针对各类问题做到松紧适度、游刃有余。

2)把握好“发展”与“空间”的辩证关系,持续推动珠三角内的“多规合一”和粤港澳大湾区内的“多规融合”改革。“多规合一”探索的动因在于:在经济换挡的“新常态”背景下,经济社会发展、土地利用、城乡及生态环境保护等4类规划分治背景下出现了衔接障碍,导致经济社会治理和空间治理效率相对低下。2014年,中国在各级政府层面正稳步推进由发展和改革委员会、自然资源部门、住房和城乡建设部门、生态环境部门组织的相关改革试点工作,其中县市区层面涉及广东省的有广州增城区、佛山南海区和肇庆四会市3个,占总计28 个试点单位的近1/9,且皆位于大湾区内,侧面反映国家对大湾区在“多规合一”改革中扮演角色的态度。值得注意的是,大湾区的本质是不同区域间以合约形式形成的空间共同体,各城市一方面存在较大的经济社会发展水平差距,发展规划面临的任务不同;另一方面,由于城市发展水平及自然地理条件各异,各城市在增量与存量维度上位于不同梯队,因而空间规划的侧重点也不同;更重要的是,粤港澳间还因“一国两制”存在制度差异上的红利和挑战。当前,粤港澳大湾区仅出台了纲要性

质的发展规划,与之配套的空间规划尚未面世,一方面说明新制度在落地和实施中存在适应和缓冲问题;另一方面也体现了各专项规划与顶层制度对接过程中,各级政府的审慎态度以及任务本身的艰巨性。作为初始版规划,19版《规划纲要》提出要将粤港澳大湾区打造成为充满活力的世界级城市群,这意味着大湾区本身具有制度的多样性与包容性。在今后的规划建设中,一是进一步利用港澳与发达国家在社会制度上的连通性,汲取包括东京湾区在内的全球其他湾区的优点与长处;二是厘清不同性质规划及发展阶段中的法律需求,做好跨区域规划的法律制度供给和行政合作框架建设;三是进一步规范和完善珠三角各市的“多规合一”信息平台,同时推进该平台与港澳的衔接,为今后粤港澳大湾区空间规划的编制和出台做好准备。

3)以人为本进行编制,既保持规划方法的科学性,也注重愿景描述的前瞻性和预测性,同时提高规划的全民科普度和参与度。城市规划宏观上是为资源的经济主体分配和空间分配服务的,微观上是为提高市民的幸福感和满足度服务的,这是其初始目的。中国规划无论在目标设定的精准性、规划方法的科学性还是规划框架的合理性上都取得了巨大进步,积累了大量成果和经验,规划目标中约束性的定量指标及预期性的定性指标,指引了中国城市近40年来的快速扩张。然而,中国规划对于普通民众来说仍是一个“制定过程中未有效参与,公布后又不方便随时阅览且远离实际生活”的上层文案,如何将规划目标中的具体数字变成可期待、可展望的图景,并全面有效地反映市民的诉求值得深思。东京湾区各级规划在制定过程中,积极推动产官学界、各类组织甚至儿童的参与,同时关注人的价值观及生活方式的多样性;规划公布时,确保线上公开与线下发放,部分规划以PPT形式展现,以方便全民的有效解读,最大限度尊重了普通个人的参与权。对此,联合国人居署出版的《Internation‐al Guidelines on Urban Territorial Planning》对市民参与规划的权责也给予了特别重视(UN-Habitat,2015)。伴随粤港澳大湾区的进一步成熟,如何通过搭建和完善相应的制度平台,多元地体现公众诉求,引导公众由“被动知情”向“主动参与”过渡,将是今后各类规划工作的一大要务。

本研究在“发展”和“空间”两大视角下对中日两大湾区的规划体系进行了梳理,在一定程度上丰富了粤港澳大湾区在规划领域的比较研究,可为中国区域规划体系建设提供一定借鉴。然而正如前文所述,两大湾区在政治制度等方面存在诸多不同,同时受篇幅所限,导致规划的比较研究很难做到尽善尽美,如何结合比较制度学及政治地理学等相关学科来完善这一框架将成为今后的研究重点。