铜牛、铁犀、石趴蝮:镇水兽琐谈

2023-06-15林硕

林硕

古人经常在江海河湖附近摆放镇水兽,希望借此平息水患、魇镇海波,在岁月的长河中逐渐形成了一种独特风俗。从皇家苑囿到市井阡陌,镇水兽的形象可谓五花八门:从铜牛、铁犀、石趴蝮,到铁狮子、铜犴,再到石雕壁虎、铁爬虾虫,不一而足且极富生趣。这些形态、材质各异的镇水兽既充满地域特色,又折射出我国源远流长的镇水民俗,以及古代匠人们高超的铸造技艺。

一、昆明湖畔的镇水铜牛

在北京乃至全国的镇水兽之中,颐和园镇水铜牛的知名度最高,铸造于乾隆二十年(1755)。清代京城西北郊河湖纵横,由于长期得不到有效治理,导致水道淤积泥沙,堵塞河流,夏季更成为滋生蚊虫的温床。因此,治理水患成为清高宗弘历营建颐和园的重要原因之一,以瓮山湖(后改称昆明湖)为枢纽,对周边的河湖水系进行整治,挖掘增容,疏浚隘塞。竣工后的昆明湖水域面积达到220公顷,不仅修筑东堤、西堤,还增设了青龙闸、二龙闸等水闸,提高了蓄水防洪能力。今天游人前往昆明湖泛舟,在东岸的十七孔桥和廓如亭以北,可以发现昂首挺立了两百多年的镇水铜牛(见图1)。那么,在我国传统文化中,为何将铜牛视为镇水之物呢?

镇水兽的形成缘起与衍化是一个较为漫长的过程。在上古传说中,大禹每治理完一处水患,便铸牛沉入水底,以为镇物。现存最早的相关文字出现在东汉时期。在泰山太守应劭辑录的《风俗通》[1]内写到“李冰化牛斗江神”之事。李冰是战国秦昭王时期的蜀郡太守,奉命治理岷江水患,主持了都江堰水利工程。书中提到的他目睹江神(江君)“岁取童女”的恶行,曾化身苍牛与江神鏖战于岸旁,并在主簿的协助下刺死江神,平定水患。可见,至迟在应劭生活的东汉末年,李冰化牛的典故已经在社会上流布开来,蜀中百姓们不仅将健壮者称作“冰儿”,更以铁牛作为镇物,期盼弭平水患、海晏河清。[2]乾隆皇帝在昆明湖畔摆放铜牛作为镇物,实滥觞于此。

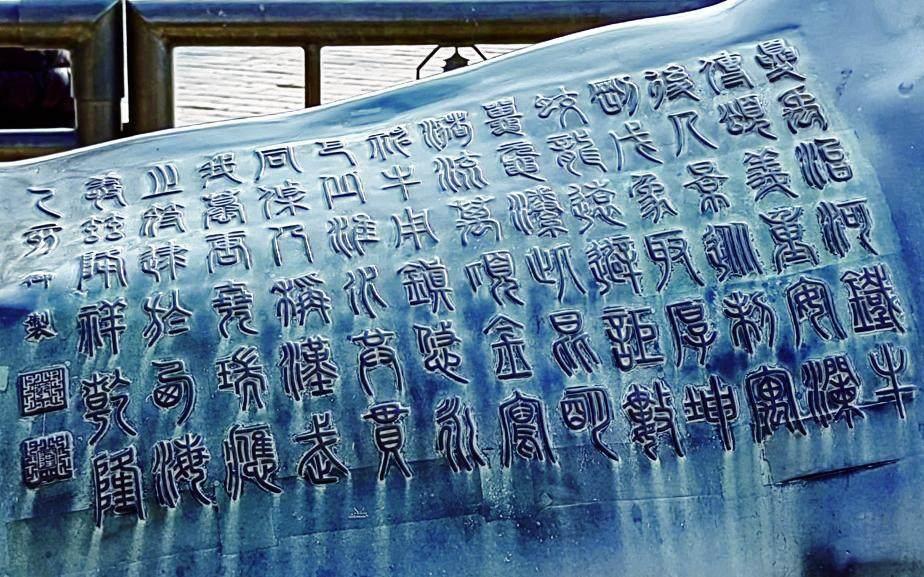

为了实现海晏河清的夙愿,乾隆皇帝亲操宸翰,题写了《御制金牛铭》(见图2),并以阳文铸造在镇水铜牛的右背。此篇为二十句四言韵文,凡八十字:“夏禹治河,鐵牛传颂,义重安澜,后人景从。制寓刚戊,象取厚坤。蛟龙远避,讵数鼍鼋。潫此昆明,潴流万顷。金写神牛,用镇悠永。巴邱淮水,共贯同条。人称汉武,我慕唐尧,瑞应之符,逮于西海。敬兹降祥,乾隆乙亥。”[3]不过,其中的“金写神牛,用镇悠永”之句,常被人误读,并衍生出许多版本。最为流行的说法是:八国联军削刮了鎏金牛身上的黄金,才变成今天的铜牛。此种说法实属荒诞不羁:且不说清代的鎏金技艺已经非常成熟,铜胎体上的鎏金层很难脱落;纵使八国联军士兵用刀削刮,势必会留下刮痕,相关事例可以参考故宫的吉祥缸。八国联军闯入故宫后,用利刃将鎏金层剥落,故现存的鎏金铜缸遍布刮痕。然而,颐和园镇水铜牛的身上并无刀刮伤痕,也未找到任何残存的“鎏金”痕迹,足见金牛之说不足采信。实际上,《御制金牛铭》中提及的“金写神牛”不是指鎏金工艺,而是“以金属铸造”之意。

二、黄河流域的铁犀镇水

除了昆明湖畔的铜牛之外,还有一种“牛”也被用作镇水兽的形象,这就是黄河流域常见的镇水铁犀。“铁犀镇水”与“铜牛镇水”的传说皆与蜀守李冰有关,只是前者的发轫时间更早,可以追溯到西汉杨雄所著《蜀王本纪》。彼时“江水为害”,李冰太守为治理岷江水患“作石犀五枚。二枚在府中、一枚在市桥下、二枚在水中,以厌水精”[4],后世逐渐将石犀易作铁犀,延续了两千多年。

明清时期,人们为了治理黄河,仍以铁犀镇水。以开封为例,开封濒临黄河的地理位置,导致其历史上多次出现决溢。自金代大定十七年(1177)黄河进入开封境内至中华人民共和国成立之前,经历了129次溃堤,水患严重。明宣德五年(1430),日后保卫北京城的英雄于谦担任兵部右侍郎,巡抚河南、山西等地。他在开封厚筑堤障,计里置亭,还在元代土堤的基础之上主持修筑了新护城堤(东、西、北三面)。正统十一年(1446)堤坝竣工之后,于谦还命人在黄河岸边建起了一座回龙庙。庙内置有“镇河铁犀”,并写下名篇《填河铁犀铭》[5]铸于犀背之上:“百炼玄金,镕为真液。变幻灵犀,雄威赫奕。填御堤防[6],波涛永息。安若泰山,固如磐石……”[7],正文洋洋洒洒88个字,比乾隆皇帝的《御制金牛铭》还多出8个字。文中开篇的“百炼玄金,镕为真液”中同样出现了“金”字,与《御制金牛铭》中“金写神牛”的用法一致,均为“金属”之意,而非“黄金”。无独有偶,清代河道总督张鹏翮在任内除了治理河道、清刷淤泥、疏通海口之外,也采取了“铁犀镇水”的惯例,在康熙四十年(1701)铸造了16只“镇水铁犀”,分置黄淮及运河险要之处,以镇水波。

三、万宁桥下的“二龙戏珠”

相对于铜牛、铁犀而言,民间更常见的镇水兽形象是石趴蝮。在北京什刹海的万宁桥(后门桥)、前门正阳桥、通州土广利桥(土桥)两侧都置有趴蝮的石雕。所谓“趴蝮(bāxià)”[8],是古人虚构出的“龙生九子”之一,本名霸下,又名赑屃、蚣蝮。因其神力无穷,后被大禹收复之后作为“驮碑兽”。到后来,霸下功德圆满,褪去龟壳重获新生,遂改名“趴蝮”。从现存的石雕上可以看出:趴蝮的头部扁平,头顶有犄角,四肢孔武有力,拖着粗壮结实的尾巴,兼有龙和鳄鱼的双重特点。虽然失去了负重神力,它却能吞江吐雨,借此调节水量,从“驮碑兽”成功转变为“避水兽”,所以故宫、天坛等皇家建筑的排水口多被设计成趴蝮的形态。

目前,什刹海万宁桥的镇水兽保存得较为完整,共四组,现存六只(水上四只、水底两只),分布在桥东、桥西两侧。桥西的北岸、南岸的河沿岸上各有一只趴蝮,低头向下张望(见图3)。究竟是什么会引起它的瞩目呢?原来在水面附近有一颗石雕宝珠。更为神奇的是:在肉眼难以看到的水底,其实还雕刻有一只趴蝮,仰望宝珠,与岸上的那只遥相呼应。由是可知,万宁桥的趴蝮应该是岸上、水下两只为一对。遗憾的是,万宁桥东侧的水底并未发现趴蝮石雕,原因有待进一步考证。不过桥东北岸的那只趴蝮却系元代遗物,颌下刻有“至元四年九月”,比起其他三只明代补造的晚辈显然是“老资格”。万宁桥的趴蝮石雕霸气十足,神气活现,四肢孔武有力,周身鳞片好似铠甲,犹如史前巨兽一般镇守在桥头。然而,想靠它们庇佑海晏河清显然只是人们美好的愿望,真正将我国古代劳动人民的智慧发挥到极致的,还是匠心独运的工匠们。他们巧妙地利用“二龙戏珠”构图,完美地将艺术性和科学性相结合,且富于创造性地观测上、中、下三种水位,随时监测,避免水淹北京的情况出现。

四、我国各地独特的镇水文化

除了铜牛、铁犀、石趴蝮之外,还有一些独特的镇水兽形象分布在大江南北,带有明显的地域特色。北方最具特色的要属沧州的镇海吼,民间俗称铁狮子,被誉为“河北四宝”之首,有“沧州狮子定州塔”的美誉。此物铸造于五代时期的后周广顺三年(953),高约五米五,相当于两层楼房的高度。铁狮背负莲花宝座,腹内铸有经文,头顶及项上皆有“狮子王”三字,屹立在黄海之滨,以期消弭水患。

南方的镇水兽的样式也各具特色。譬如,在云南昆明市的盘龙江畔的“安澜亭”内,有镇水“铜犴”,造型甚为别致。我们现在看到的铜犴铸造于同治三年(1864),其造型与铜牛颇为相似,但头上又有铁犀的独角,可谓集两大镇水兽的特点于一身。铜犴为空腹身,背上有孔眼,其下原本有一口直通盘龙江的水井。每当江水上涨之际,空气进入犴腹,透过背部的小孔发出嗡嗡声,为百姓示警。除了昆明之外,扬州、南京的鎮水兽也饶有趣味。在扬州广陵湾头镇的河边,有一只作为镇水兽的明代壁虎石雕,实属罕见。这只石雕壁虎在数百年的风雨侵蚀之下,头部、尾部已有多处破损,但通过残存的部分,仍可窥见当年栩栩如生的灵动之态。南京的镇水兽同样特色鲜明,不落人后。20世纪80年代末,在南京高淳的明代“下坝”水坝旧址土层中发掘出一件石龛,内有镇水兽。外形类似今天常见的小龙虾,头部两侧有凸眼,身披硬壳,且有双钳,看上去甚为威武。这便是南京唯一保存至今的镇水兽——铁爬虾虫,亦称铁蝎。此物是民间虚构出的异兽,专门克制兴风作浪、搅扰江湖的“恶蛟”。

除了镇水兽之外,古人还创造了妈祖、龙王、哪吒等各路神祇来平息水患,有时也会采用修造佛像、宝塔的方式魇镇海波。比如,唐玄宗开元年间,僧人海通在嘉定州渎江(岷江)、沫水(大渡河)及濛水(青衣江)的湍急汇流之处,主持开凿了高达71米的凌云寺弥勒大像(乐山大佛),借此保佑来往舟船在“悍流怒浪”之中安全行驶。[9]又如,杭州著名的六和塔,营建目的也是镇压钱塘江大潮,希冀百姓们无惊溺之忧;而在大家熟悉的小说《林海雪原》中,也有“天王盖地虎,宝塔镇河妖”的表述。实际上,无论是打造铜牛、趴蝮、铁犀、铜犴等镇水兽,还是修建佛像、宝塔祈福等,都是我国古代先民数千年来形成的民间镇水习俗,既体现了他们对河湖水患坚持不懈的治理精神,也蕴含着祈求人与自然和谐共生的美好愿景,更时刻警醒着我们防汛治水,任重道远。

注释及参考文献:

[1]《风俗通》亦称《风俗通义》,东汉泰山太守应劭辑录,原书共三十卷,现仅存十卷,其余二十卷皆散佚,仅在《太平御览》《群书拾补》等书中保存有部分逸文。

[2]李昉.太平御览:卷八百八十二[M].上海:上海商务印书馆,1935:4.

[3]英廉.日下旧闻考:卷八十四[M].清乾隆文渊阁四库全书本.武英殿御书局,1781:24.

[4]扬雄.扬雄集校注[M].张震泽,校注.上海:上海古籍出版社,1993:257.

[5]此文写于英宗朱祁镇在位的正统十一年(1446)。于谦为避讳,易“镇”为“填”,后世仍称“镇河铁犀”。

[6]明人李濂在《汴京遗迹志》第十八卷亦收入了《铁犀铭》,时间较清代黄叔璥《中州金石考》更早,将“填御堤防”写作“镇厥堤防”。与《填河铁犀铭》拓片对比参校可知,黄氏的写法似更准确。

[7]黄叔璥.中州金石考:卷一[M].清乾隆六年刻本.武英殿御书局,1741:4.

[8]梁松年.梁松年集[M].刘正刚,整理.广州:广东人民出版社,2018:120.

[9]四川通志:卷二十五[M].黄廷桂,等修.张晋生,等纂.清乾隆文渊阁四库全书本.武英殿御书局,1781:1.

作者单位:中国国家博物馆