客家乡村民间信仰空间探析

2023-06-14王珊郭晶

王珊 郭晶

摘要:民间信仰是乡村重要的文化根脉。民间信仰空间是一类重要的文化遗产,深入探索并理解这类信仰空间是我国乡村保护与振兴工作的关键。就客家地区而言,关于信仰空间的历史形成、布局形态和景观表现等方面的基础认识,至今仍然很模糊。为此,尝试通过实地取证和文献调查,并综合应用民族文化和空间解析等方法加以揭示。研究结果表明:客家乡村民间信仰空间的历史形成,来源于百越土著,受到中原汉族以及其他外来族群的影响,并与复杂的地域再创造有关。丰富多样的民间信仰空间,在客家乡村中体现为分散式的节点布局和多样化的游行活动路线,并与山石、水系、树林、民居、道路等自然或人文环境要素紧密共生。

关键词:民间信仰空间;乡村;客家

作者简介:王珊,华侨大学建筑学院副教授,主要研究方向:建筑学(E-mail:29688201@qq.com;福建 厦门 361021)。郭晶,厦门工学院讲师,主要研究方向:建筑学(福建 厦门 361021)。

基金项目:国家社会科学基金一般项目“文化传承危机下客家乡村民间信仰空间遗产研究”(20BMZ046);福建省社会科学规划项目“客家村落民间信仰空间遗产及其继承研究” (FJ2019B037)

中图分类号:B9;TU-098.2;G03文献标识码:A文章编号:1006-1398(2023)03-0045-10

一 乡村中的民间信仰空间

(一)国际学术趋势

联合国教科文组织最近推出聚焦乡村的遗产保护计划Ruritage,即乡村(Rural)+遗产(Heritage),作为其中六大创新研究领域之一的“乡村朝圣”,特别强调乡村民间信仰空间这一特殊遗产。乡村民间信仰空间,指的是乡村中承载传统民间信仰活动的空间,比如乡村传统的祖先信仰空间、图腾崇拜空间、土地信仰空间等。早在19世纪末,英国文化人类学家泰勒(Edward Burnett Tylor) 就留意到了原始部落中存在的民间信仰活动,1897年姊崎正治在日本提出了民间信仰概念。其后,民间信仰研究在歐洲、日本、美国、俄罗斯等地的宗教学、民俗学、人类文化学等领域得到进一步发展,研究视野也从民间信仰本体概念转向具体实践。承载民间信仰的空间规律,逐渐引起学界关注。20 世纪70年代至今,千田稔、戸部の民夫等学者,结合日本“造町运动”中复兴乡村精神文化景观的需求,深入探索日本乡村空间中独特的神灵、氏神、幽灵、自然神等民间信仰空间的规律,并取得了一定研究成果,对世界各国有示范性影响。

(二)我国研究现状

在我国,党和国家指引下的乡村振兴,特别强调要理解并尊重历史遗产规律。然而,就乡村民间信仰空间这一遗产来说,目前的基础研究工作仍然很薄弱。一方面,改革开放以来,尽管有乌丙安、高丙中、陈进国、王铭铭、林国平等诸多人文学者关于民间信仰的研究,但是有关其空间规律的探索还明显不足。另一方面,虽然我国乡村中的庙宇、宗祠等民间信仰建筑常被提及,然而乡村民间信仰空间的内涵更为丰富宏大,对信仰建筑的关注不能代替对其空间的研究。由于我国幅员辽阔,地域文化存在诸多差异,各地的乡村民间信仰空间在规律上也往往会有各自的特色,因此针对不同地域开展具体探讨很是必要。

(三)客家民间信仰空间概况

闽粤赣毗邻地带的客家地区,合计留存近1000种乡村民间信仰空间,地域特色鲜明,在全国较为罕见。陈弦章、林晓平等学者对客家的民间信仰活动有过关注。总体而言,客家民间信仰至少有两个方面的特点。其一,多神崇拜,而非一神主宰。当地至今不仅留存有百越民间信仰的遗风,比如蛇神、青蛙等动物崇拜,而且存在不少源自中原或长江中下游地区的民间信仰,比如孔圣、关帝、韩愈、文丞相等圣贤崇拜,和具有汉礼特点的家庭祭祀、墓地祭祀、丧葬习俗等信仰活动。此外,源起福佬地区的妈祖信仰、保生大帝信仰等,广府地区的伏波神信仰、龙母崇拜等,也曾传入并影响了客家地区。客家地区包容汇聚了种类丰富的本土和外来的民间信仰,堪称“民间信仰博物馆”。其二,客家民间信仰有较强的乡土色彩。不仅出现了许多其他地区所没有或少见的民间信仰,如公王崇拜、定光古佛崇拜等,而且各种民间信仰之间也常发生特殊的融合衍变现象,比如,畲族的狗头崇拜与客家的公王崇拜融合,产生了狗头公王崇拜等。百越族的蛇崇拜与佛教菩萨、道教祖师崇拜的融合也多有发生。不同种类的民间信仰在客家地区常可合并供奉,甚至刘邦、项羽这样具有对头特点的功名神明也可合祀一龛。与广府地区、福佬地区相比,客家民间信仰的海洋文化特色显弱,总体更突出了祖宗神明、功名神明、与山林动植物有关的神明信仰等。为了承载丰富多样的民间信仰活动,客家人往往结合当地特殊的丘陵地貌、河水溪流、林木树种、农田耕地、奇岩怪石等自然空间,结合当地特色的土楼民居、路桥建设等人工空间,灵活变化、因地制宜地创造了具有地域特色的信仰空间承载形式。在当今乡村振兴过程中,致力保护客家民间信仰及其空间遗产有着重要的意义,其前提是建立在深入认识这笔遗产的基础规律之上。

二 客家乡村民间信仰空间的历史形成

(一)来源追溯

结合移民特点和相关史据发现,客家乡村民间信仰空间的形成,与百越族、中原汉族以及其他外来族群的创造和影响有关。关于客家族群的来源,学界历来有争论。罗香林教授认为客家民系乃中原士族经过历史上的多次大迁徙之后来到赣闽粤区域而形成的;陈支平教授提出客家民系是由南方各民系相互融合而形成;房学嘉教授提出客家主体是生于斯长于斯的古百越后裔;谢重光教授指出不能断定客家先民的主体是中原士族;等等。然而,根据现今客家人的基因测定结果,中原汉族移民占主要成分、百越族成分次之,同时也有少量的其他民族成分,因此客家族群有着多种族的血统来源,这一点是无疑的。容易理解的是,客家族群的不同来源民族,在历史上曾发展出各自特点的民间信仰活动及其相应的空间文化,而伴随着他们于不同时期在闽粤赣地区的出现或到访,不同种类的民间信仰空间在客家乡村中得以产生和积淀。

首先是来自百越族的影响。百越是我国南方地区古代民族的泛称,在秦汉以前曾经广泛分布于今浙江、江西、福建、广东、广西、苏南、皖南、海南等地区。《吕氏春秋·恃君》篇,文曰:“扬汉之南,百越之际”。百越族或其后裔在闽粤赣毗邻地区的活动,至少在唐宋以前仍然活跃,以致不少历史文献中常记载汉人到访时与他们发生的碰撞冲突。百越族的巫觋文化原始崇拜色彩浓郁,曾盛行蛇崇拜、鸟崇拜、青蛙崇拜等民间信仰活动,并产生相应的空间载体。尽管历经久远且复杂的历史变迁过程,在如今的客家乡村空间中仍能发现百越民间信仰遗风。比如,上杭南阳射山村蛇头屻上的蛇腾寺,羊牯乡罗坑头村禅林寺中的蛇岳灵王像、上杭县庐丰镇扶洋村的蛇岳灵王像,长汀西罗汉岭原有蛇王宫中曾供奉的蛇王菩萨(见图1)等。长汀县古城镇丁屋岭把青蛙模样的石头奉为神明。其次是来自中原或长江中下游的汉族移民、莅临客地的官宦、前往汉地的客家读书人等等,他们作为文化传播的桥梁,推动了大量的汉地民间信仰传入客家地区。代表性的如祖先崇拜、孔圣崇拜、汉帝崇拜、文丞相崇拜、关帝信仰、韩愈崇拜、中原佛教和道教信仰等。唐宋以后,汉化民间信仰在客家村民的生活中,日渐占据重要的位置,百越族或其后裔的民间信仰,尽管未完全消失,但其影响力明显走弱。为了承载这些兴起的汉化信仰活动,客家乡村中兴起了宗祠、孔庙、关帝庙、佛寺等空间的建设。再次是其他族群对客家乡村民间信仰空间形成的贡献。厦门大学郭志超教授认为,闽粤赣客家乡村中发现的利用“溪旁峭壁”或“垒石成堆”的猎神信仰空间,就来自于畲族的影响,并且这种借鉴过程的发生,可能在宋元甚至更早时期。隋唐之际,畲族曾出现在闽粤赣交接地带,此后客家人势力兴起之后,当地畲族人或客家化或向外迁徙。客家地区存在不少三山国王信仰庙宇或其变体,比如小桑公王庙宇、泮坑公王庙宇等。根据谢重光《三山国王信仰考略》一文的说法,大致在隋代起源于广东揭西县河婆镇境内的三山国王信仰,如今已演变为“包括畲族、福佬、客家在内的粤东民众共同的守护神”。这也说明了客家地区民间信仰空间的形成和发展,与周边的福佬等民系有着相当密切的关系。清末,天主教等异国信仰活动,也出现在客家乡村,比如闽西永定县湖坑镇奥杳村的天主堂等。

(二)地域融变

简单的本土遗传或外来移植论,不足以解释客家乡村中现存的种类丰富的民间信仰空间的存在。前文提及,如今的客家乡村民间信仰种类总计达近千种。即使不考虑同一种民间信仰活动的空间载体的差异性,也可想象这笔遗产的丰富程度。事实上,百越族、南来汉族及其他族群的民间信仰,通过历史遗传或跨地域的文化传播方式影响客家乡村的过程,往往漫长曲折。闽粤赣毗邻地区从百越族文化主导转向客家文化主导的历史过程,并非一蹴而就。外来的民间信仰文化与客家地区的跨地域交流路线也往往是复杂多样的。其中难免受到各种偶然因素影响而发生变异,并由此萌生出诸多新的民间信仰空间类型。比如,具有客家乡村特色的定光古佛信仰空间,虽然与客家地区之外的佛教文化影响有关,但是在客家地区却有独特的发展。定光佛在佛教经典中很早就存在,佛教有过去、现在、未来三世说,在传入客家地区的过程中,客家人将定光佛作为过去佛可以转世普度众生的说法进行了发挥,并赋予了它具体的转世形象,郑自严被客家人认定为具体化身的定光古佛,后来逐步演变成客家地区重要的守护神。南宋文人周必大《新创定光庵记》中记载“定光,泉州同安人,姓郑名自严。乾德二年,驻锡南安岩(今武平县岩前狮岩),淳化二年别立草庵居之,景德初迁南康郡盘古山,祥符四年,汀守赵遂良即以宅后创庵延师,至祥符八年终于旧岩”。不仅定光佛的信仰活动本身发生了客家地域化,而且承载定光古佛的空间在客家乡村中也有各种差异性变化,武平岩前出现了供奉于岩石洞穴空间的定光古佛,下坝乡归庆庵结合民居建筑供奉定光古佛。纷繁特色的客家乡村土地神信仰空间的出现,很好地说明了客家人的地域化造神活力,土地神信仰空间在我国诸多地方都有存在,但在客家乡村却与各种传说结合,并因地制宜进行空间创造,演变出了梅溪公王、三圣公王、三将公王、石固公王、龙源公王、民主公王等公王信仰空间,产生了山伯公、水伯公、田伯公、石伯公、樹伯公等伯公信仰空间,还产生了各种社公信仰空间。总而言之,正是由于客家村民们善于吸纳外来和本地因素并加以融合创新的历史行为,最终产生了如今依然可见的丰富多样的民间信仰空间。

三 客家乡村民间信仰空间的布局形态

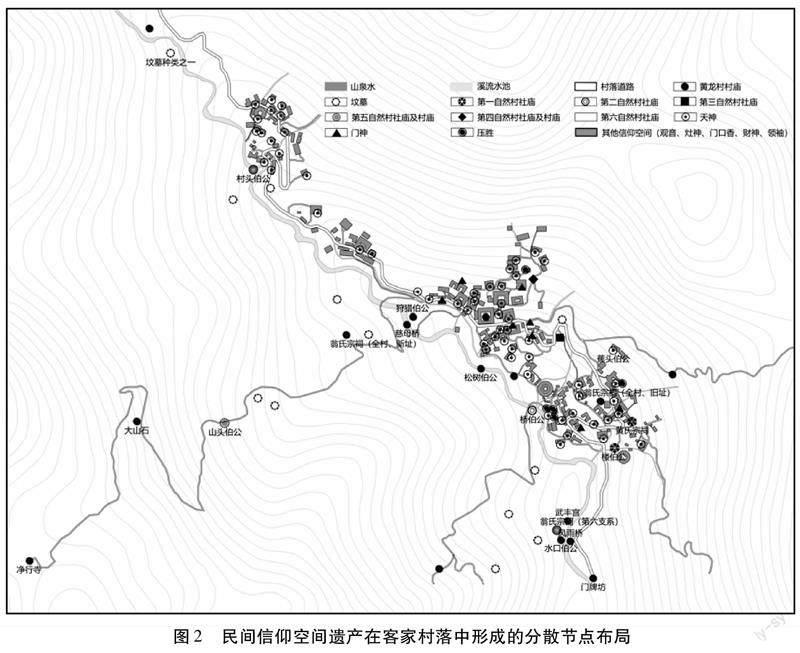

(一)分散的节点布局

种类丰富、尺度不一的民间信仰空间,在客家乡村中往往会形成很多分散式的节点布局(见图2)。这一点在闽西培田、霞村、岩太、黄龙、中川、初溪、玉宝、院田等至今保留较好的古村落中都得到了体现。重点以黄龙古村落为例进行说明 。该村落建于山谷地带,山间河溪穿村而过,由于受到山水环境限制,村庄建设区沿着主要河道呈带状分布,同时受到宗亲分家、异姓分区等因素影响,形成了六个若即若离、松紧不同的自然村建设组团。在村落的山、水、林、田等自然属地,以及道路、民居、公建等建设属地中,均可看到各种民间信仰空间的分布,相互之间保持着一定距离。这种分散式的布局特点,与当前多地推崇的集中化、规模大的民间信仰空间营造理念有很大不同。在黄龙古村落的山中零散分布着被当地人赋予神性的大王石、净行寺、庙宇伯公小庙、山头伯公小庙、墓葬空间、宗祠等信仰空间。在村落的滨水地带,水口位置分布着被村民赋予阻挡煞气的门牌坊、纪念祖先的思祖亭、象征留住财运的风雨桥、象征守护村民的水伯公小庙、镇守水口供奉三位骑虎公王(明、圣、菊)的武丰庙、象征可以阻退溪流对岸猛兽的狩猎伯公庙、慈母桥,村落其他滨水区附近还布置有保生大帝庙,供奉闽南神医、来财伯公庙等。黄龙古村落的树林处,分散布局着各种风水林、风水树、保佑水果丰收的蕉头伯公小庙,可以保佑生病幼童的松树伯公庙,等等。散布于村落民居位置的民间信仰空间则有:或处于民居外部、或处于民居大厅处的楼伯公,民居周边的风水塘、拜天公活动空间,民居门神空间、中堂观音菩萨供奉空间、江西派著名风水大师杨筠松供奉空间、民居底层厨房中的灶神供奉空间,甚至出现太阳神君这种特殊的供奉空间等。散布于村落公建中的民间信仰空间有:黄氏宗祠、不同分支的翁氏宗祠等。黄龙村道路和广场位置,也可见有跨水道路一侧的桥伯公、位于原小学旧址的大福场等民间信仰空间。

当然,由于地方差异,民间信仰空间在客家不同村落中的分散布局,也存在各自特色的变化。形成分散布局的主要原因,至少有以下几点。其一,适应了客家村民们多元化的信仰活动需求。村民信仰的主神并不突出,不同神明庇佑的领地和对象有别,故较少形成集中布局。比如,田伯公信仰空间往往需要布局于农田附近,水伯公信仰空间往往需要设置于水域附近,楼伯公信仰空间设置于民居,等等。其二,各类民间信仰在客家乡村中的出现,往往发生于乡村发展的不同历史时期,见缝插针地进行布局。其三,客家村落大多地处山区,水网复杂、用地零碎化的现实情况也在一定程度上制约了民间信仰空间的集中建设。其四,客家村民善于因地制宜地在乡村各处,创造民间信仰活动空间,比如,有的利用了山中奇特石头、有的利用天然洞穴,有的利用特色古树,有的利用特殊道路节点,有的利用了特殊的水势,等等。

(二)游行的路线安排

民间信仰空间在客家乡村中的布局,除了形成众多的分散节点以外,还形成不少的游行路线。乡村遗产研究中,动态的游行路线作为一种空间遗产组成部分,容易被忽视。同样以黄龙客家古村落为例,可以看到“作大福”、宗祠朝拜、扫墓等不同信仰活动的游行路线,根据不同的仪式需要,往往有相应的路径和空间选择。比如,作大福民间信仰活动的游行路线,就形成了绕村回路的特点。作大福是黄龙古村落中定期举行的、为了祈颂风调雨顺和五谷丰登的民间信仰游行和集会活动。游行过程包括前往水口骑虎公王、桥头伯公和保生大帝等庙宇中请出神像,而后由众人用轿子抬着神像沿小路游行至较为空旷的大福场,在大福场进行几天的朝拜和集会活动后,再抬着神像沿着大路进行游行,返回至各自庙宇。请神去大福场的时候一般走小路,寓意顺畅、顺利;而送神回庙中一般走大路,寓意坦荡、走光明大道。作大福的整个游行路线,形成了环绕村落主体范围的回路形态,这样的布局安排,可使这一民间信仰活动在全村发挥更大的影响力,对于游行路线上的村民来说,有着众神临门、沾染福气的寓意。在黄龙古村落中,宗祠祭祖、扫墓等活动,游行路线的选择往往推崇迂回曲折。在进入该村落翁氏宗祠之前,要先走过鱼塘中间的道路,而后转向左方上台阶后,再转向右方,方才可以走进门坪,最终到达宗祠。这种迂回路线的安排,有着一定的风水考量,避免人流路线直冲宗祠大门,同时也体现了谦恭敬祖的心理。黄龙村落中的村民扫墓,往往也不局限于墓地处的活动,事实上,在村民到达墓地之前,扫墓仪式就已经提前开始了,村民很多时候需要经过曲折的山路或者迂回的田中小路,方能到达墓地,这个行进路线可以认为是洗礼空间。这些游行祭祀是村落中很是重要的公共活动,维系着村民的集体信仰和心灵归属。当我们关注散布于客家乡村中静态的民间信仰空间遗产时,不能忽视这些动态路线的空间存在。

四 客家乡村民間信仰空间的景观表现

(一)与自然景观的共生

共生的概念,较早由19世纪生物学家德贝里(Anton de Bary)提出,范名特(Feminism)和布克纳(Phototoxic)等在前人研究基础上推进了该理论,并指出共生是不同种属间依据某种规则而形成相互依存和共同发展关系。20世纪后期以来,共生认识论已超出了生物学范畴,并得到文化学、社会学、建筑学、景观学等诸多领域的应用。借用共生理论,来认识客家乡村民间信仰空间的景观表现,可以发现其中存在的特色规律。一方面,客家乡村不少民间信仰空间与自然环境要素有着紧密的共生关系。有的与树木共生、有的与石头共生、有的与山体共生、有的与水系共生、有的与农田共生。另一方面,客家乡村民间信仰空间,还体现出与民居、公建等各类人工环境要素的一体化营造特点。这种景观共生现象,也使得我们难以将民间信仰空间与客家乡村营造进行二元剥离看待。

与树木景观共生的客家乡村传统民间信仰空间,常见的有风水林信仰空间、树伯公庙、秆棚信仰空间等等。风水林信仰空间,几乎在客家村落中都能找到,它们把客家人的风水信仰和树林本身结合为一体,使得村民们在保育村落树林的同时附加了精神内涵。树伯公庙,是以树作为神明的崇拜场所,在客家乡村中既可以看到有直接以榕树本身作为伯公庙的做法;也可以看到在大树一旁另建树伯公庙,进而形成了庙宇与树相合作的共生的景象(见图3)。秆棚信仰空间,如今在客家乡村中已不多见,其中也有与禾秆对象相结合的精神寄托共生现象。搭秆棚原本是为了保存禾秆,后来也被赋予了特殊的象征含义,人们在树干上搭建类似鸟巢的秆棚。在客家人看来,只有稻谷丰收了,才有足够的禾秆搭秆棚,因此竖立的秆棚也被视作农家丰衣足食的精神标志。待有人辞世之后被送到祠堂,客家人习惯从秆棚上取来禾秆铺在灵前,让孝子贤孙跪在禾秆草上守灵,寓意“人一生,物一世,生死一瞬间”,所谓“人在草木间,落叶总归根”,隔着一把禾秆草的距离,也是“人与自然合一”的诠释。

与石头景观的共生,是不少客家乡村民间信仰空间的传统做法。有的直接选择一些尺度较大、形态奇特的野外岩石本身作为崇拜对象。有的将一块或若干块石头作为神明的化身像,供奉于庙宇之中,比如,闽西伯湖村的“石头菩萨”,畲心村的“石仙祖师”,南溪村的“石老菩萨”,四都渔溪村、溪口村的“石圣祖师”,馆前复兴村的“赤石公王”,闽西上杭紫金山麒麟殿中的“摸子石”等。有的将石头作为神明崇拜对象的同时,进行了简单的外观装点,比如,显应伯公的崇拜空间,常常将供奉的石头神像放置于用粘土简易糊成、破泥缸罩着的伯公坛中。有的将庙宇建筑建设于岩洞之中,比如闽西武平县岩前村的定光古佛道场(见图4)、梅州岩前乡的龙牙寺等,它们将天然钟乳岩溶洞辟作寺庙,形成了寺庙建筑与岩洞共生景观。也有出现将祭祀崇拜对象放置于石岩缝中的做法,比如撑腰伯公,又称石古大王,民间传说患腰病者前往烧香,向石缝中插木枝后可治。

与山体景观共生的客家乡村民间信仰空间,除了常见的各类风水山以外,特别要提及的是,结合山体建设的各种山神崇拜空间,比如三山国王庙、山伯公庙以及其他山神庙。三山国王在客家山神中的地位显赫,传说是镇守明山、巾山、独山的三位神人,后来在客家地区升格为地方守护神之一。三山国王庙如今在全世界有将近六千多座,其中有很多是建设于山中或者山下,其规模大小往往会与相应尺度的山川形成合作呼应的景观特点。山伯公于客家乡村中有时又被称为“后土”,在客家神明体系中的势力管辖范围较小,往往只是一座小山或一方小土地,因此相应的山伯公庙本身尺度一般不大,往往与周边小山建立景观协作。有时“后土”也建设于祖宗坟墓两侧,民间常在坟茔之旁立石刻“某姓山神或某姓后土”之碑。客家乡村中的其他山神信仰空间,与形态各异的山体之间的共生景观也值得关注,比如闽西客家岩太村中的海螺山神德庆堂、倒钟山神崇报堂等。除了山神空间以外,客家人的传统坟墓也讲究与山体的有机结合,坟墓一般依山势走向而建,布局前低后高,左右如靠椅扶手形式,前有半圆形旱池。这种形态在民间中流传着风水意义和对子孙财运有利的象征意义,常被称为依山而建的坐椅地堂式墓葬景观(见图5)。

与水系的景观共生,也是客家乡村不少民间信仰空间的营造特点。客家乡村中曲折流淌的河流常被当地人融入了风水信仰含义。缓缓蜿蜒流过村庄的河水,被称为“九曲水”,在风水中有“屈曲有情”、寓意财富之意。当风水信仰与池塘建设相结合,则形成了风水池,遍布与客家乡村土楼民居、寺庙、祠庙的前面或附近,风水池的形状有复杂的民间讲究,一般来说半月形为最佳,有时会根据所处地形稍作休整,但忌讳凹凸变化多、也忌讳葫芦形。风水池一般来水要明、进水要明、去水宜暗,寓意钱财来路明白且能留得住。在客家乡村中与水景关联密切的民间信仰空间,还有结合滨水景观建设的水伯公庙,结合水井建设的井伯公神像空间(见图6)等。

(二)与人工环境的结合

民间信仰空间与客家乡村景观的相融,除了体现在与自然要素的共生以外,还体现在与传统民居、道路等人工环境的密切结合。以闽西客家土楼民居为例,民间信仰空间不仅占据了土楼民居中最重要的中心或中轴位置,也会渗透到各个角落(见图7)。在客家土楼民居的中轴线上,往往会形成门坪、楼门、门厅、天井、中堂、天井、后堂等序列。中堂或后堂一般被认为是中轴线上最为尊贵和最能产生凝聚力的位置,常供奉有祖先或者是观音菩萨等重要神明,也有出现供奉杨公仙师、骑虎公王、太阳神君等特殊神明的情况,那里也是土楼家族成员举行红白喜事的核心要地。土楼中轴线上的门坪,往往是敬拜天公等信仰活动的露天场所;楼门上时常附加有秦琼、尉迟恭等武将门神以及表达精神寄托的各种门联、门头神符装饰;门厅位置有时会设有楼伯公神龛等。在客家土楼民居的中轴线以外位置,常见各户的底层厨房中建设有灶神空间,它们被认为是土楼中的小家庭守护神,楼中所有灶神空间的排布形式,总体看起来与土楼的联排式房屋特点有很强的协调性。民间信仰空间与土楼民居紧密结合的表现,还体现在土楼民居屋顶、台阶、墙体等构造装饰中,如屋脊上的白色公鸡崇拜雕塑、台阶上的神明装饰纹理、外部夯土墙上的李广将军箭图案石敢当,等等。它们与客家人的日常民居生活紧密相连。

在客家乡村的道路和公建空间中,也出现了与民间信仰空间的复杂交融的情形。廊桥作为客家乡村中一种特色的跨水道路和建筑景观,经常结合有神明崇拜空间的营造,比如,上杭县步云乡古炉村的振兴桥,单孔平梁木构廊桥,桥中供奉着玄天上帝、真武祖师、神农帝主、五谷真仙、黄幸骑龙五大真仙神位,并设置有朝拜场所。很多桥头位置也常设置有伯公庙,并成为桥头重要景观。客家乡村中公共建筑的建设,与现代设计中的公共交往场所有很大不同,它们的建设往往结合了民间信仰空间,比如供奉祖先的宗祠、供奉妈祖的庙宇等,既是村民从事交往、日常休闲等公共活动的场所,也是信仰祭祀所在地。更进一步看,客家乡村中以从事民间信仰为主的公共建筑中,除了主神崇拜对象,也常常可以发现其他神明信仰文化景观的融合,比如佛教寺庙边的土地伯公神像、妈祖庙中的家族祖先崇拜,等等。多元复杂的交融景观,是客家乡村民间信仰空间的重要特点。

五 结论

总体而言,不断吸纳包容多元文化的结果,造就了客家乡村民间信仰种类的丰富性。在承载民间信仰活动的空间营造过程中,客家人除了学习其他族群或民系的做法以外,也结合闽粤赣地区特殊的丘陵、河溪、林田、洞岩、石物等自然要素、结合客家特色的民居建筑、路桥景观等人工要素,创造了各种地域变化形式,产生了具有浓郁乡土特色的民间信仰空间文化景观。与我国中原汉地相比,在客家乡村民间信仰空间中,仍可发现中原汉地较难看到的百越族、畲族文化遗存,比如蛇神、猎神等特殊的动植物崇拜空间的存在。与周边的福佬、广府地区相比,闽粤赣客家乡村民间信仰空间的海洋文化渐隐没于山区环境,如妈祖等海神信仰空间往往结合客家山区河溪环境进行了适应性转化。客家乡村民间信仰空间与当地特色的土楼、围屋、廊桥等的结合,也产生了有别于其他地区的独特景观。

具体来看,民间信仰空间在客家乡村的历史形成,与福建百越族、中原及长江中下游的南来汉族以及其他族群的源头影响有关,并与客家周边地区的福佬人或广府人等有着紧密的文化交流,近代以来还受到异国族群信仰的影响。各种原生或外来的民间信仰空间文化,在遗传或传播至客家乡村的过程中,为适应了客家地方特色的自然和人文環境,有的发生了民间信仰种类本身之间的交融变异,有的被重新赋予了特殊的承载空间形式。多元交融与复杂变异的客家民间信仰空间中,蕴含着丰富的民间创造力,后续开展该遗产的价值认定工作中,有必要给予这方面的特别关注。从布局形态的特征来看,由于每个客家乡村中存在多神信仰,统一性的主神信仰不明显,因此,在客家乡村中比较难看到村民集中供奉唯一民间信仰空间的情况。各种民间信仰空间往往以相对小尺度的方式,分散布局于客家乡村的山、水、林、田、民居、墓葬、路桥、公建等处,而且它们之间往往交织关联着各种特殊讲究的游行路线。客家民间信仰空间的这种传统布局特点,也提醒我们,在当前客家乡村的规划布局中,切忌盲目推崇集中式、大尺度的民间信仰空间做法,而应尽可能尊重既有的传统布局原理。从景观表现的特征上看,客家乡村民间信仰空间景观往往与山体景观、石头景观、水系景观、树林景观、民居景观、道路景观等形成紧密的特殊共生关系。这些共生景观,体现了传统民间信仰空间与客家乡村一体化营造的有机理念。后续在客家民间信仰空间遗产保护的工作中,不宜简单地将民间信仰空间与客家乡村各类建设进行二元分离对待。

展望未来,随着我国乡村遗产工作的深入开展,对乡村民间信仰空间,这一类遗产的认识与保护,势必引起更多的重视。然而,从对客家地区的初步探索来看,这笔遗产中所存在的基础规律并不简单且富含地方特色。这也说明,未来我国乡村民间信仰空间研究,至少在地域性和深入性方面还需进一步推动。如此,才能切实为这类遗产保护工作的开展奠定更坚实的研究基础。

Analysis of Folk Beliefs in Hakka Rural Areas

WANG Shan, GUO Jing

Abstract: Folk beliefs are an important cultural root in rural areas and also a kind of important cultural heritage. It is important to deeply explore and understand these beliefs for the protection and revitalization of rural areas in China. This article aims to reveal the basic understanding of the historical formation, layout, and landscape expression of beliefs in the Hakka region through on-site evidence collection and literature investigation with comprehensive methods of ethnic culture and spatial analysis. The research results indicate that the historical formation of folk beliefs in Hakka rural areas originated from the Baiyue indigenous people, was influenced by the Han people of the Central Plains and other foreign ethnic groups, and was related to the complex regional recreation. The rich and diverse spatial heritage of folk beliefs is generally reflected in the decentralized node layout and diverse parade routes in Hakka rural areas, and closely coexists with natural or cultural environmental elements such as mountains, rocks, rivers, forests, folk houses and roads.

Keywords: folk beliefs; rural area; Hakka

【責任编辑:陈雷】