基于434 221张处方数据探讨儿科常用中成药适应证审核及其规则的建立Δ

2023-06-07马津京王彦青张艳菊席云鹏吴秀君

马津京,王彦青,张艳菊#,张 易,陈 博,席云鹏,吴秀君

(1.国家儿童医学中心/首都医科大学附属北京儿童医院药学部,北京 100045; 2.山西省儿童医院药剂科,太原 030013; 3.广东省妇幼保健院药学部,广州 511442)

中成药是我国传统医药的重要组成部分,具有便于服用和携带、易于储存等特点。儿科临床使用中成药需充分考虑儿童的生理特殊性,但目前我国大部分中成药的药品说明书中缺乏明确的儿童用药信息,儿童专用中成药覆盖病种范围十分局限[1-2];同时,西医师使用中成药的情况也十分普遍[3]。基于以上问题,本研究通过对13家医疗机构儿科门急诊常用中成药处方进行调查分析,对其适应证适宜性进行审核,以了解儿科常用中成药使用现状以及在适应证方面存在的问题。

1 资料与方法

1.1 资料来源

根据国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院建立的区域内儿科医联体,收集医联体内有意愿参与调研的13家儿童专科或设有儿科专业的医疗机构儿科门急诊所涉及的中成药处方信息。本调研设计“儿科常用中成药处方调查表”,抽取2019年10—12月儿科门急诊中成药处方,填写“儿科常用中成药处方调查表”。从适应证、用法与用量、毒性药物使用、重复用药和联合用药5个重点项对儿科常用中成药临床使用情况分组别进行分析,提炼争议性问题,为开展德尔菲法研究做准备。

1.2 方法

根据《中华人民共和国药典:一部》(2020年版)[4]、《中华人民共和国药品管理法》[5]、《处方管理办法》[6]、《中华人民共和国药典·临床用药须知:中药成方制剂卷》(2015年版)[7]、《医院处方点评管理规范(试行)》[8]、《医疗机构处方审核规范》[9]和《中成药临床应用指导原则》[10]等药事法规,以及《北京地区基层医疗机构中成药处方点评共识报告(2018版)》[11]、《中成药处方点评的标准与尺度探索(四):适应证不适宜》[12]和《中成药处方点评的标准与尺度探索(十):儿童用药》[13]中涉及适应证的内容,将处方审核结果划分为合理处方、不合理处方以及争议处方。

1.2.1 合理处方:(1)从辨证论治角度,中医证型信息相符的处方标识为“中医辨证”。(2)从辨病论治角度,针对一些证候属性区分不强的西医疾病,疾病信息相符的标识为“西医辨病”。(3)结合以上2个方面,西医疾病与中医证型均相符的标识为“中西病证”。(4)适应证不在药品说明书标识范畴,但明确在指南、共识或文献中的标识为“超说明书”。

1.2.2 不合理处方:(1)不规范处方。处方药品适合患者使用,无主观上选药用药的不当,但开具处方未写临床诊断、临床诊断书写不全或诊断信息不规范,标识为“不规范”。(2)不适宜处方。适应证不适宜,即选取的药品明确不适合患者的疾病治疗和病情改善情况。包括2个方面,药品基本治疗方向正确,但药性或作用趋势与疾病辨证关系不相符,或者药品适应证与诊断存在较大背离,标识为“不适宜”。(3)超常处方。无适应证用药,即患儿疾病无需用药的情况下使用药物,标识为“超常”。

1.2.3 争议处方:(1)适应证被缩小。药品功能主治内容过于宽泛,无法判断该处方是否具有该患者针对性,标识为“适应证被缩小”[12]。(2)适应证被扩大。除药品说明书标明的主治外,通过分析组方药性和配伍特征,用于其他一些符合功效特点的病症,属于药品说明书外的用法,标识为“适应证扩大”[12]。(3)适应证模糊。药品组成和功能主治描述与诊断不甚相符,但诊断可能是该疾病进展后症状或可能兼证,用该药似有益处但无法明确者,可标识为“适应证模糊”[12]。

1.3 数据统计方法

使用Microsoft Office Excel 2007软件,筛选和统计“儿科常用中成药处方调查表”中涉及处方适应证的内容,计算各项目的构成比例。

2 结果

本调研共收集13家医疗机构儿科门急诊中成药处方526 819张,剔除中药注射剂、自制制剂等处方,最终审核434 221张处方。

2.1 适应证审核结果

434 221张儿科常用中成药处方中,适应证合理处方共284 257张(占65.46%),其中4 355张标识为“中医辨证”,240 860张标识为“西医辨病”,30 126张标识为“西医辨病”,8 916张标识为“超说明书”;不合理处方共19 726张(占4.54%),其中326张标识为“不规范处方”,19 391张标识为“不适宜处方”,9张标识为“超常处方”;争议处方共130 238张(占29.99%),其中14 105张标识为“适应证被缩小”,85 253张标识为“适应证被扩大”,30 880张标识为“适应证模糊”,见表1。

表1 儿科常用中成药处方审核结果(适应证部分)Tab 1 Results of prescription review of commonly used Chinese patent medicines in pediatrics (indications part)

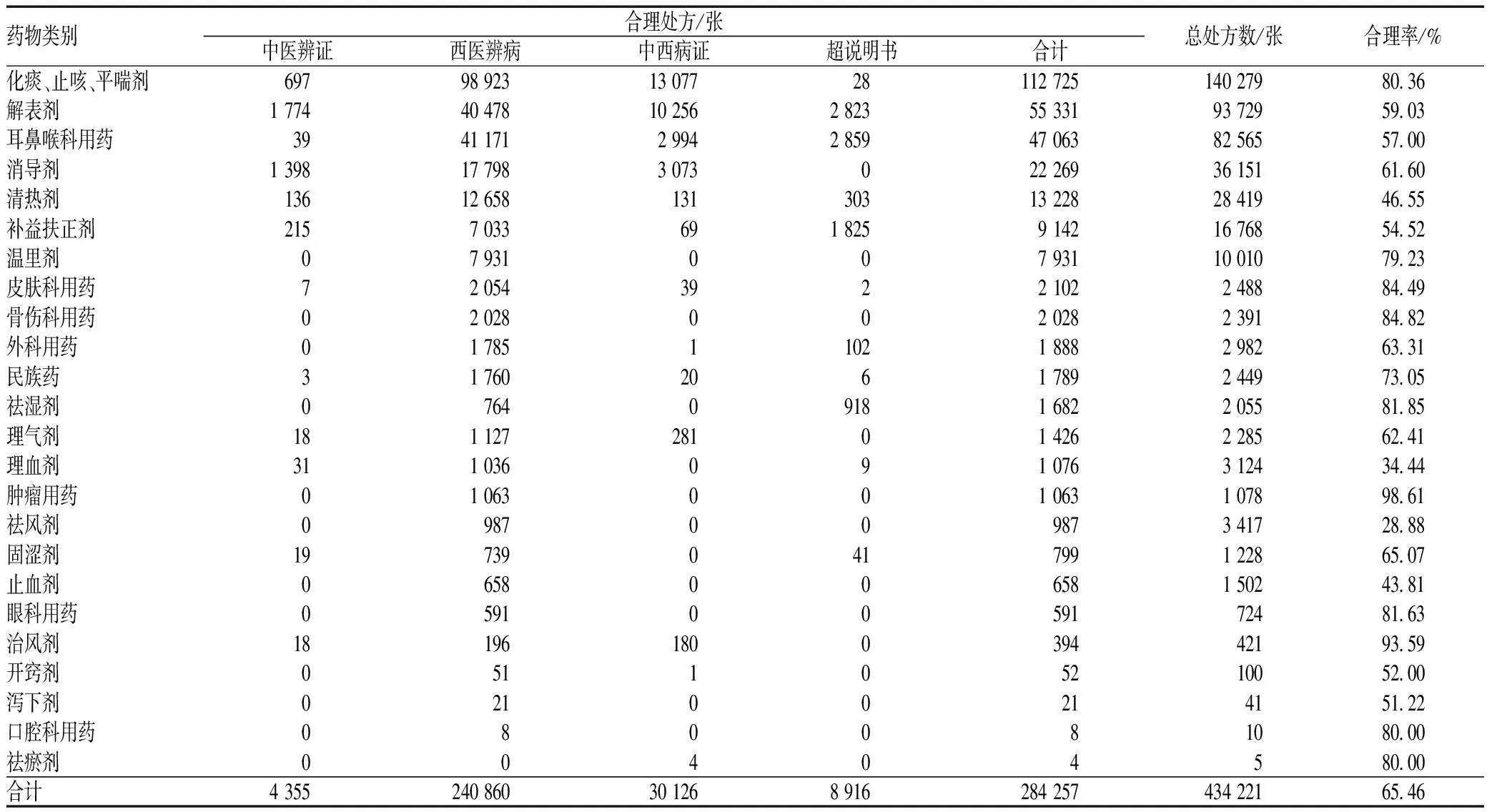

2.2 适应证合理处方情况统计

按照中成药的药物类别进行统计,适应证合理处方数最多的为化痰、止咳、平喘剂,其次为解表剂以及耳鼻喉科用药,见表2。

表2 儿科常用中成药处方适应证审核中合理处方情况(按药物类别统计)Tab 2 Statistics of rational prescription review on indication of pediatric common Chinese patent medicine prescriptions (statistics by drug classification)

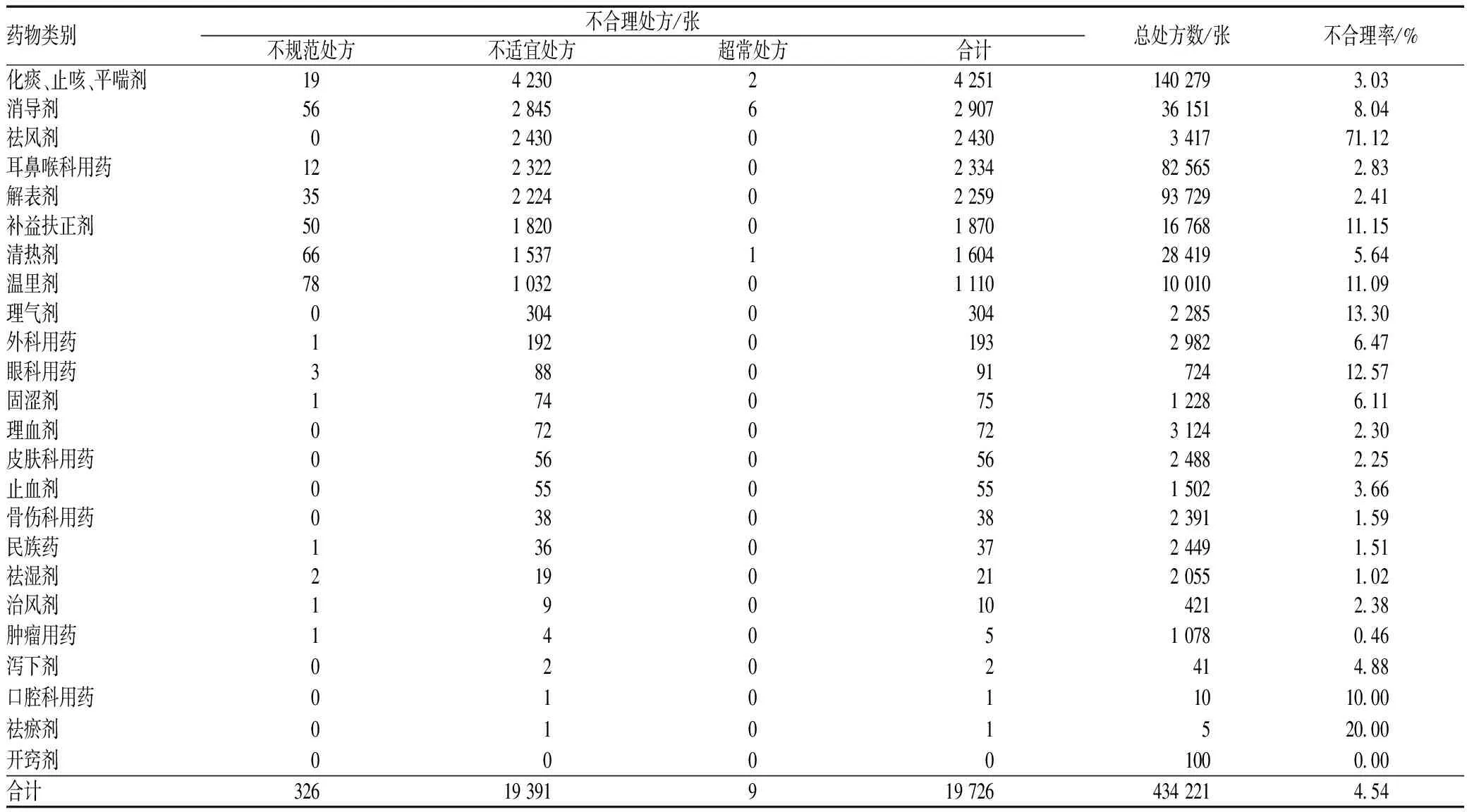

2.3 适应证不合理处方情况统计

2.3.1 药物类别:按照中成药的药物类别进行统计,不合理处方数最多的为化痰、止咳、平喘剂,其次为消导剂以及祛风剂,见表3。

表3 儿科常用中成药处方适应证审核中不合理处方情况(按药物类别统计)Tab 3 Statistics of irrational prescription review on indication of pediatric common Chinese patent medicine prescriptions (statistics by drug classification)

2.3.2 具体药品:不合理处方数最多的中成药为羚羊角胶囊,其次为黄龙止咳颗粒以及沙棘干乳剂,见表4。

表4 儿科常用中成药处方适应证审核中不合理处方情况(不合理处方数排序居前10位的药品)Tab 4 Statistics of irrational prescription review on indication of pediatric common Chinese patent medicine prescriptions (top 10 drugs with unreasonable prescription count ranking)

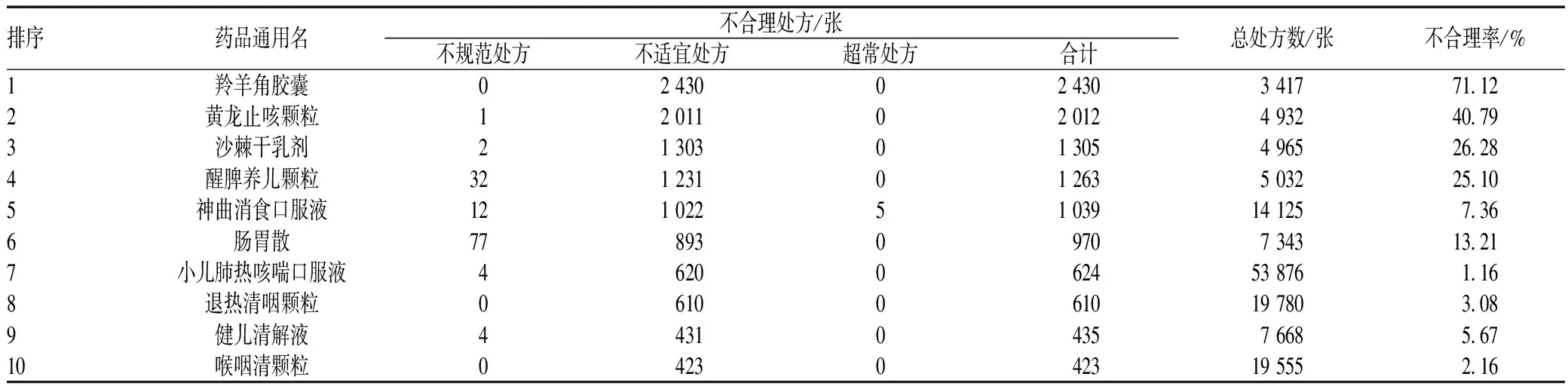

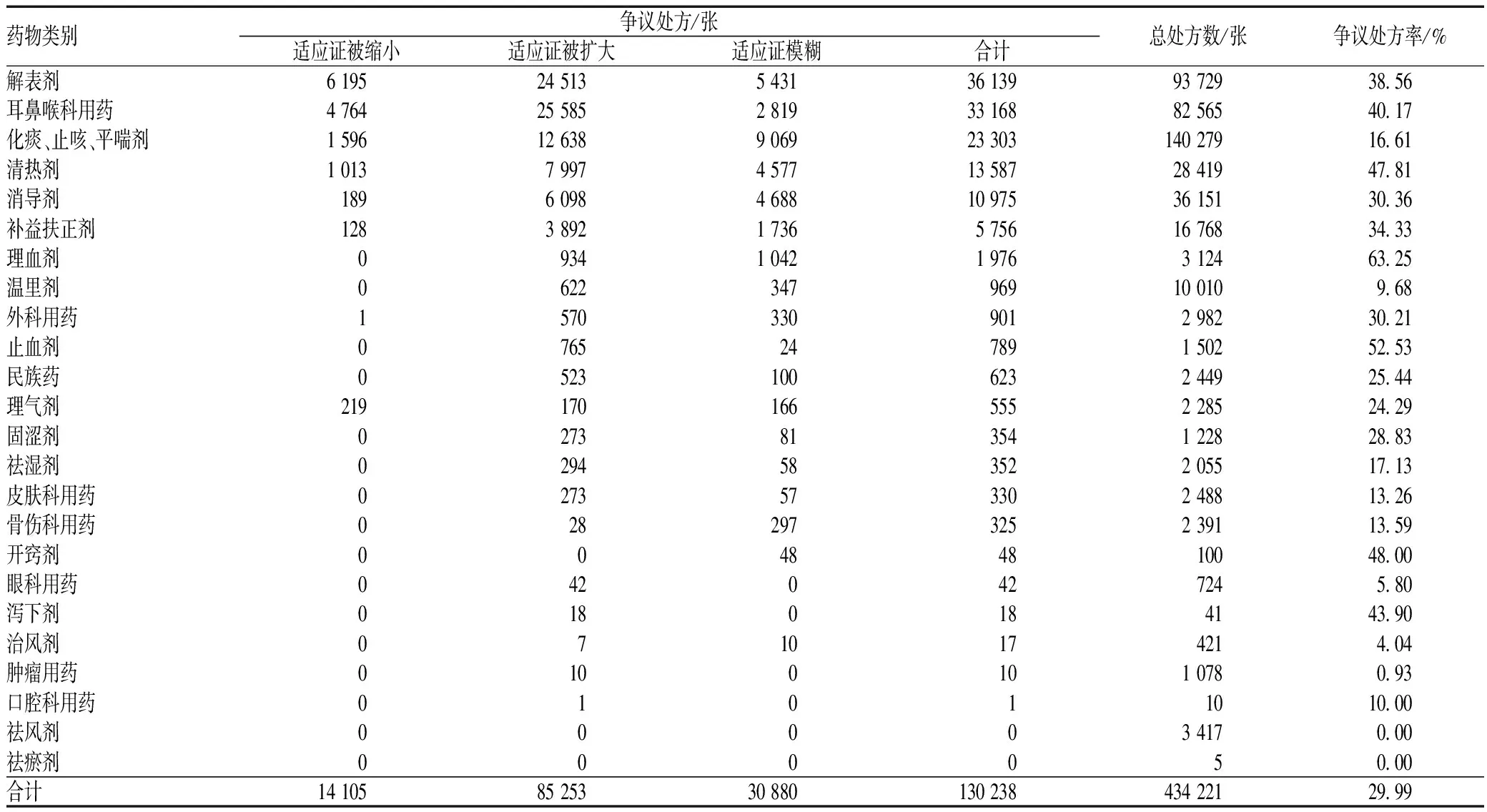

2.4 争议处方情况统计

2.4.1 药物类别:按照中成药的药物类别进行统计,最具争议的一类中成药为解表剂,其次为耳鼻喉科用药以及化痰、止咳、平喘剂,见表5。

表5 儿科常用中成药处方适应证审核中争议处方情况(按药物类别统计)Tab 5 Statistics of controversial prescription review on indication of pediatric common Chinese patent medicine prescriptions (statistics by drug classification)

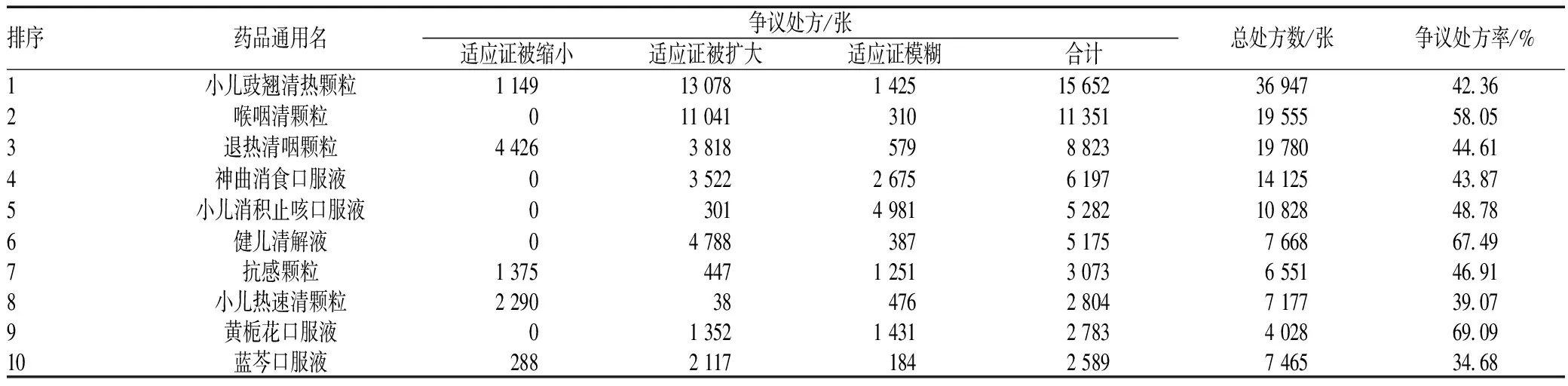

2.4.2 具体药品:最具争议的中成药为小儿豉翘清热颗粒,其次为喉咽清颗粒以及退热清咽颗粒,见表6。

表6 儿科常用中成药处方适应证审核中争议处方情况(争议处方数排序居前10位的药品)Tab 6 Statistics of controversial prescription review on indication of pediatric common Chinese patent medicine prescriptions (top 10 drugs with controversial prescription count ranking)

3 讨论

3.1 适应证合理处方

经调研,434 221张儿科常用中成药处方中,标识为“中医辨证”的处方仅占1.00%,说明医师在儿科临床使用中成药时,很大程度上无法严格按照中医理论进行辨证论治。临床较规范的中成药使用,应按照功能主治先用中医术语表述,以分号隔开,再列述西医病名及其中医证候属性特点[14]。但本研究,55.47%的处方标识为“西医辨病”,说明儿科中成药处方开具以西医诊断为主,加之儿科常用中成药的药品说明书中可能缺少西医病名,易因对中药缺乏了解、不熟悉辨证施治理论,而对儿科临床使用中成药造成困扰[15]。6.94%的处方标识为“中西病证”,基本为中医专科医院或综合医院的中医科对处方开具提出要求后,医师开具处方时同时添加中医及西医诊断。

3.2 适应证不合理处方

434 221张儿科常用中成药处方中,适应证不合理处方占4.54%,其中问题最突出的为适应证不适宜,多集中于治疗慢性疾病的中成药用于急症,或治疗急症的中成药用于慢性疾病或需长期用药的情况。例如,黄龙止咳颗粒的药品说明书中内容为“适用于肺肾气虚,痰热郁肺之咳嗽”,说明该药适用于虚证、慢性疾病,若处方诊断为急性支气管炎、急性呼吸道感染,则不适宜选择黄龙止咳颗粒。不合理处方数最多的品种为羚羊角颗粒,其功能主治为用于肝风内动,肝火上扰,血热毒盛所致的高热惊痫等证,但在处方审核中发现,临床常将其用于肺炎、喉炎和气管炎等呼吸道疾病,上述诊断与该药归经不一致,且无法根据所诊断的疾病推断出药品说明书中的适应证,因此判定为不合理处方。

3.3 争议处方

3.3.1 适应证被缩小:争议处方中,由于部分药品的功能主治范围较宽泛,审核处方时无法判断是否具有该诊断的针对性。例如,最具争议的小儿豉翘清热颗粒,其药品说明书内容为“用于小儿风热感冒夹滞证”,但部分患儿仅被诊断为积滞证,无法判断是否为风热感冒引起,其病因也可能是喂养不当、脾失健运、脾胃不和等多种因素,故认为在“适应证被缩小”这一方面存在争议。

3.3.2 适应证被扩大:部分药品说明书的功能主治范围较窄,或例举的适应证有限,但临床可能通过分析其组方和配伍,将其用于具有其他功效特点的病症。例如,喉咽清颗粒可用于扁桃体炎、急性咽炎,若处方诊断为呼吸道感染,较药品说明书内容更概括,处方是否合理存在争议,故判定为“适应证被扩大”;退热清咽颗粒的药品说明书内容为“用于急性上呼吸道感染属肺胃热盛证”,但上呼吸道感染容易传变为下呼吸道感染,因此,对于处方诊断为气管炎、肺炎等下呼吸道感染疾病时,处方同样判定为“适应证被扩大”。

3.3.3 适应证模糊:部分药品的处方诊断可能与药品说明书中的功能主治描述不甚相符,但经分析判断认为该诊断可能为该疾病进展后的症状或兼证。例如,百蕊颗粒的药品说明书内容为“用于急、慢性咽喉炎,气管炎,鼻炎,感冒发热,肺炎等”,若处方诊断为发热,无法得知是否为药品说明书中的疾病所致发热症状,故处方审核时判定为“适应证模糊”。

3.4 对于争议处方的后续探讨

根据本次调研情况,儿科中成药处方审核结果除合理处方与不合理处方之外,还存在灰色地带——争议处方,该部分可采取共识会议法、德尔菲法、名义组法或综合集成法等进行论证,从而能够明确判断处方的适宜性[15]。本次调研了13家医疗机构儿科中成药处方,其样本范围有限,建议选择德尔法专家调研法。其中,争议处方的3类问题设为一级指标,包括“适应证被缩小”“适应证被扩大”以及“适应证模糊”。在一级指标项下设计二级指标,包括共性与个性问题。例如,在一级指标“适应证被缩小”中,共性问题根据某类药品的争议问题可设计为:药品说明书适应证中涉及“感冒/外感”内容的儿科常用中成药物,处方诊断增加“肺炎”是否适宜;个性问题根据具体药品品种设计为:退热清咽颗粒药品说明书适应证内容为“用于急性上呼吸道感染属肺胃热盛证,症见:发热,头痛,咽痛,面赤,咳嗽,咯痰,口渴,溲黄,便秘等”,根据临床实际应用,您认为该药处方诊断增加“扁桃体炎”是否适宜。根据争议处方涉及问题的构成比制订相应数量的调研指标,初步估算共性问题为10项,个性问题为20项,共30项二级指标。确定专家组成员后,对调研适宜性判断、熟悉程度、参研积极性等指标进行评分和统计,经反复征询和反馈,获得趋于集中的专家意见,最终取得较为一致的结果,用于儿科常用中成药处方审核中判定其适应证适宜性的参照依据。

3.5 建立儿科常用中成药处方审核规则的思路

儿科使用中成药应着重考虑儿童的生理特殊性,但临床实践中存在患儿症状表述有限、处方医师以西医为主和药师处方审核尺度不一等问题[16]。因此,建立儿科常用中成药处方审核规则,对于充分发挥我国传统医药优势、保障儿童合理用药具有十分重要的作用。

处方审核中以适应证为首要内容[17]。其问题最大、紧迫性最强,且中西医的诊疗思想和行为不对等[18]。如何判断其适宜性即是重点。适应证的适宜性审核,就是对处方诊断与用药是否相符进行判断[19]。处方诊断无论为“中医辨证”“西医辨病”还是“中西病证”,在药品说明书功能主旨范畴之内的,即为合理处方。此外,还需对超说明书用药的循证依据进行梳理,以补充中成药药品说明书中适应证的滞后性;或者参考《中西医结合诊断学》,增加药品说明书中对应的中西医疾病名称,以保证审核的客观性。由此,药品说明书中涉及的适应证范围、中成药儿科循证依据、通用的中西医疾病名称、经本文“3.4”项中调研得到的专家意见,均可直接纳入儿科常用中成药处方适应证审核的规则之中。

在审核规则中,根据不合理处方问题的严重程度可设计相应的预警级别,不规范处方、不适宜处方和超常处方中较为严重的不合理现象可设为最高级别,其次为一般严重、警告、提醒等[20]。即建立儿科常用中成药处方审核适应证方面的规则,既要包括合理处方规则,又要包括不合理处方判定的分级依据。

在用法与用量、联合用药和重复用药等方面,也可参照该思路进行调研,并建立相应的具有儿科临床特色的中成药处方审核规则。

综上所述,经过调研统计,434 221张儿科常用中成药处方的适应证审核存在诸多争议性问题,可针对争议性问题制作专家调查问卷得出具有权威性的专业建议,可作为处方审核工作的重要参考,同时也可对于建立儿科常用中成药处方审核规则进行补充和完善,从而更好地指导临床用药。