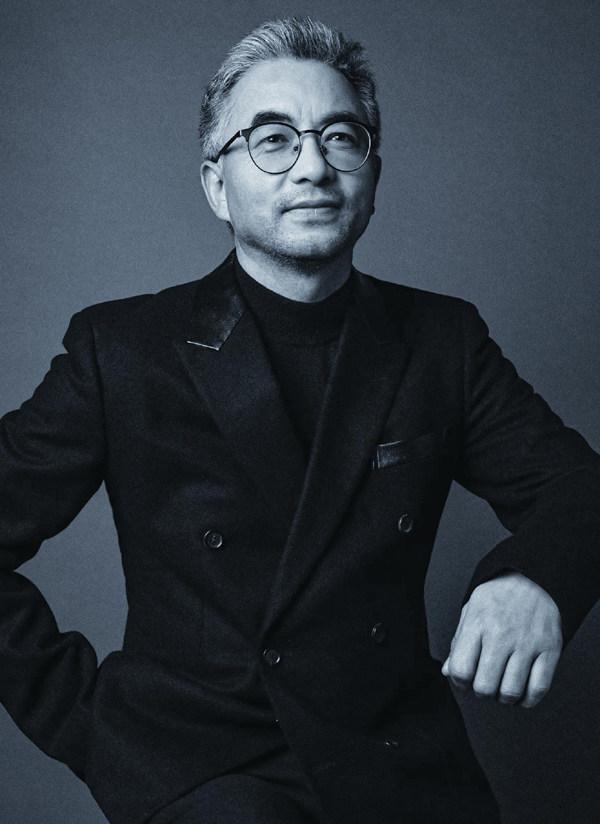

万玛才旦,猝然离世

2023-06-05赵淑荷

赵淑荷

5月8日下午,中国美术学院发布讣告,确认著名导演万玛才旦去世。

而就在前一天傍晚,这位导演刚发送了一条朋友圈:“祝贺年轻的电影人。”配图是藏族导演格杰白玛的电影《礼物》的三张图片。

万玛才旦猝然去世的原因,据多家媒体报道,是心脏病医治无效离世。

难免哀叹。

打开万玛才旦的豆瓣影人主页,能够看到一大串未上映或制作中的电影条目。有他导演的,有他编剧的,或者扶持年轻导演而担任监制和制片的。这些未能面世的项目,足有十来个。其中,演员黄轩参与主演的《陌生人》,刚于3月底杀青。这也是万玛才旦惨淡经营的20年里,唯一一次与“大明星”的合作。

得知噩耗的黄轩,在微博发文:“我真的好难受,我真的好舍不得您……有生之年,我会一直怀念您!”

1969年出生的导演万玛才旦,今年54岁。他一直坚持藏语创作,作品有电影《塔洛》《寻找智美更登》《老狗》《撞死了一只羊》《气球》等。他的作品,多聚焦藏族人民的生活,风格朴素,真实自然,因其崭新的风格,被誉为中国藏族母语电影的开创者。他引领的“藏地新浪潮”,丰富了华语电影的版图,也带来了新鲜的语言和表达。

他是电影圈的远方来客,远离一切喧嚣,兢兢业业地创作,同时扶持了大量的年轻导演,把他们推向国际、推向市场,而自己深藏功与名。

他,是一位值得被记住的电影艺术家。

从高原来

万玛才旦一度认为自己是藏族的“逃离者”。

1969年,他出生于青海海南藏族自治州贵德县一个村子。他在县城读的初中,到州里读了师范。后来,他又考到了兰州的西北民族大学,再上了北京电影学院。

“心里不安分,想着要出去,到大地方去,改变自己的命运,就像是一个逃离者。”

带着叛离者的内疚,他借助创作,以另一种形式,回到了故乡。

读大学期间,他开始写小说,先后出版了《嘛呢石,静静地敲》《流浪歌手的梦》《乌金的牙齿》。他始终认为,文学,是更适合他的一种方式,比电影更自由、纯粹。

随着小说改编的电影作品为更多的观众知道,万玛才旦的小说创作也进入了大众视线。2020年,他凭借《乌金的牙齿》得到“南方文学盛典年度小说家”的奖项。

2002年开始,他涉足电影编导,拍摄短片处女作《静静的嘛呢石》。

2005年,他对此进行了扩拍,这是他的长片处女作。电影自然朴拙,真实还原了藏区人民的生活,镜头下的小喇嘛,身处时代与社会的交界,对世界充满好奇与困惑。这部电影获得了第25届中国电影金鸡奖最佳导演处女作奖,走到国际上之后,得到伊朗电影大师阿巴斯·基亚罗斯塔米的高度评价。

《静静的嘛呢石》被视为“藏地新浪潮”的萌芽。

根据万玛才旦的公开回忆,差不多在2009年左右,美国印第安纳大学为他的作品展映,提出了“藏地新浪潮”的说法。这是他第一次接触这个概念。

此后十几年间,万玛才旦稳定地产出《塔洛》《气球》《撞死了一只羊》等一系列以藏区人民生活为题材、以各地藏语为主要对白语言、聚焦小人物视角的电影作品,屡次入围国内外各大电影节并斩获不少奖项。其中《撞死了一只羊》获得第70届地平线单元奖最佳剧本,《塔洛》也入围金马奖最佳导演,并斩获了最佳剧本。

演员黄轩参与主演的《陌生人》,刚于3月底杀青。这也是万玛才旦惨淡经营的20年里,唯一一次与“大明星”的合作。

一些电影研究者认为,万玛才旦是一个值得写进电影史的创作者。第四代导演的领军人物谢飞,曾盛赞万玛才旦的作品,“只有藏人导演才能拍出真正的藏族电影”。在万玛才旦之前,许多少数民族电影创作,大多是外来视角的想象,是一种“刻奇化”的表达。浪漫主义的想象,掩盖了真实的民族文化生活。

萬玛才旦,真正从一个原乡人的内部视角,看待自己的民族。

在万玛才旦富有在地性和主体性的创作中,他不去迎合主流对藏区及藏族人民的想象,拒绝将藏地当作“他者”言说,而是潜入藏族人民的日常生活,在历史叙述和宏大视角的缝隙里,发现藏族人民在民族、地域、信仰的交错与碰撞当中所经历的喜怒哀乐。

他关注现代文明、汉语文化给藏区带来的影响,试图讨论藏地人民在时代中的处境和未来。

2018年,万玛才旦的电影《撞死了一只羊》上映,王家卫担任监制,并且贡献出自己的幕后班底。从这时开始,万玛才旦的创作得到了更广泛的关注。

电影劳模

万玛才旦无疑是一位电影劳模。

打开他的豆瓣影人主页,你能看到一大串还没有面世的电影作品。这里面,有他自己担任导演的《祝你旅途愉快》《十七英里》《陌生人》《雪豹》,其中《陌生人》刚于3月底杀青,这次他请到了黄轩和熊梓淇担任主演。

他开始用明星了,在电影创作上进行新的尝试,但可惜的是,如今猝然离世,万玛才旦本人已经看不到这一切了。

还有不少作品,是他为一些年轻导演担任监制和制片人,包括陈信源的《黄昏马戏团》,藏族导演洛旦的《新娘》,曾建贵的《河州》,罗润霄的《第二个孩子》。他还给陈国星和拉华加联合执导的《回西藏》进行了美术指导。

这些年,万玛才旦一直在帮助来自藏地或周边的青年导演。

藏族导演松太加,与万玛才旦结识于一次文联笔会,万玛才旦来到北京电影学院学习后,鼓励松太加也来。后者原本专攻美术,在万玛才旦的建议下进修了摄影,负责了《静静的嘛呢石》《寻找智美更登》的美术,并且在《老狗》当中担任摄影师。

有了这些磨炼,松太加也筹备拍摄了自己的作品《阿拉姜色》《河》等,在国内外也获得了一些奖项的认可。

同样来自青海的拉华加,在北漂时期,被万玛才旦“拉进”了电影行业。那时候,他常来旁听北电的课程,跟万玛才旦租同一个屋子。他听从万玛才旦的建议,先去学藏语言学,又来北电进修。在《塔洛》的时候进入万玛才旦的剧组。一有别的项目,万玛才旦就推荐他,磨炼之下,拉华加拍出了处女作《旺扎的雨靴》,获得第12届FIRST青年影展最佳导演奖。

也因为这样的提携,藏语新浪潮,才得以在艺术圈形成声浪。

推动藏地影人创作团体形成的同时,不少非藏族的边缘导演,也得到了万玛才旦的帮助,走上了创作之路。

内蒙古导演张大磊拍摄处女作《八月》时,没钱,没经验,拍一半就停了。万玛才旦丝毫不计较,担任了监制,给了很多拍摄的建议,将多年创作探索出的独树一帜叙事语言,倾囊讲授,完美融入电影画面。

2016年,《八月》一鸣惊人,斩获第53届金马奖的最佳影片。那是新人導演张大磊做梦也没想到的。如今,张大磊的影视资源越来越多,还执导了剧版《平原上的摩西》,入围了今年柏林电影节的剧集单元。

这些年,万玛才旦一直在帮助来自藏地或周边的青年导演。

身体力行的万玛才旦,对中国电影的未来有信心:“就像前面有人铺路,往后我觉得是会越来越好的。”

怀念他,不只因为电影

在他离世这天,微博、豆瓣上的一些电影从业者、研究者和影评人发出感叹:“他是一个完美的电影人。”

即便对万玛才旦电影本身的评价不一,但所有人,不约而同地赞扬万玛才旦的人格。

影评人木卫二说,他形象儒雅,谈吐温和,谦逊,话少,但创作量又如此之多。他与大众印象中故作神秘、笑谈资本、把持话语权的电影大导演相去极远,几乎就像一个误入电影圈的远方来客。

提到万玛才旦,放映机构VCD影促会的工作人员告诉南风窗记者:“跟他接触过的人,很少有人会不喜欢他。”

万玛才旦经常给VCD影促会介绍新的创作者,不是推荐人脉,而是根据活动研讨的内容细细考量。

万玛才旦长期在藏区创作,日程很满,对待影促会的邀约抑或只是日常问候,他不管多忙都会回复,无法来到活动的话,他会向工作人员解释原因。

前些日子,万玛才旦参加了北京国际电影节,担任“注目未来”单元的评审主席,他把奖颁给了导演菅浩栋的《夜幕将至》。菅浩栋存了万玛导演的微信很多年,领奖结束后,他第一次给万玛导演发消息,感谢他对自己作品的喜欢与认可,万玛导演回复:“继续加油!”

就像贾樟柯导演曾说的那样,有万玛导演,他不孤单。菅浩栋深感电影不是一个人的艺术,“是整个行业相互帮助抱团取暖的成果,他的离开,对我们来说,就像突然少了一个精神的榜样和灵魂人物”。

影评人“法兰西胶片”说:“万玛老师是我认识的这个年纪里,受物质干扰最少,对文字和电影最虔诚的导演。”

他身上有着藏族人特有的澄澈和干净。大学毕业时,同学骑摩托车压死了一只狗,他就去大昭寺点了一盏酥油灯。他说:“人死后,肉身跟灵魂没有关系,就像衣服一样,穿旧了就要扔掉,重要的是灵魂。”

万玛才旦生前总在劳作,逝后仍有许多影片待播,他的电影比生命更长。

或许我们可以等待那些遗作的面世,在此后很长一段时间里,离去的万玛才旦,有希望还会以电影为载体,再次与我们见面。

我们与他,将在电影里重逢。