3种害虫对9种银杏挥发性化合物的行为反应1)

2023-05-31路露刘远储国林杜孟祥汪胜罗永旭钱晶晶

路露 刘远 储国林 杜孟祥 汪胜 罗永旭 钱晶晶

(安徽科技学院,滁州,239000)

近年来,农林害虫呈现多发、频发、重发态势,直接影响农业、农村发展。据统计,2019年我国林业虫害发生面积达600万hm2[1],2012年以后农作物害虫年平均发生面积超过2.5亿hm2[2]。多数害虫具有种类繁多、分布广泛、繁殖迅速、对环境适应性强和防治困难等特点,常以取食植株和传播病毒为害,影响植株正常生长,严重时还会造成植株死亡,给农林生产带来了巨大的经济损失。其中,榆紫叶甲(AmbrostomaquadriimpressumMotschlsky)是鞘翅目林业害虫,每年春季高发,成虫因取食榆树的叶片、嫩芽造成树势衰弱,严重影响榆树的生长及发育[3-4];黄粉虫(Tenebriomolitor)是鞘翅目仓储害虫[5],严重危害粮食和动物饲料的储存;蚜虫(Aphidoidea)是同翅目食叶类害虫,常取食嫩叶,对农作物危害极大[6]。

目前多采用非生物防治法和生物防治法对害虫进行防治。化学防治和人工防治等非生物防治法虽然可以减轻害虫对农林业生产的危害,但是长期使用化学防治易使害虫产生抗药性、造成污染环境、破坏生态平衡,过度使用化学农药甚至会影响人类身体健康[7-9];人工防治虽然绿色环保、简单易行,但耗时耗工、不适合大面积推广。相较于非生物防治,生物防治是一种经济高效,前景广阔的防治手段,它能有效减少害虫数量,避免害虫产生抗药性,降低环境污染,其安全性、选择性较高。研究表明生物防治法可以有效抑制病虫害的发生,减少害虫数量。在害虫防治中,银杏叶次生代谢产物对美国白蛾幼虫有较好的拒食作用[10]、银杏外种皮提取物对甜菜夜蛾有较好的防治效果[11]。因此,为了更好地利用银杏挥发性化合物对榆紫叶甲、黄粉虫、蚜虫进行生物防治,本研究通过Y型嗅觉仪测定了3种代表性害虫的趋避反应。

1 材料与方法

2019年6—8月在凤阳县采集榆紫叶甲和蚜虫成虫,黄粉虫置于实验室中进行人工饲养。选择健壮、生活力旺盛的成虫进行试验。

榆紫叶甲成虫的标准:体长10.5~11.0 mm,宽2.0~3.0 mm,近椭圆形。

黄粉虫的成虫标准:长11.0~14.0 mm,宽5.0~7.0 mm,甲壳较为完整坚硬有光泽。

蚜虫的成虫标准:体长1.5~4.9 mm,宽0.03~0.05 mm,近圆圈形,罕见椭圆形。

主要仪器见表1。

供试银杏挥发性化合物的名称、化学式、纯度见表2,所有药品购自国药集团化学试剂有限公司和上海融禾医药科技有限公司。使用前用蒸馏水作为稀释剂,稀释比例为T1(1/2 000)、T2(1/4 000)、T3(1/6 000)、T4(1/8 000)、T5(1/10 000)。

表1 材料与仪器

表2 供试化合物的化学式及纯度

“Y”型嗅觉仪生物测定:将捕捉的榆紫叶甲、黄粉虫或蚜虫成虫放在Y型嗅觉仪中,将含有气味源的试剂瓶作为处理臂,将含有等量蒸馏水的试剂瓶作为对照臂,每种稀释比例化合物测试5只成虫,4次重复,共计20只成虫,试验过程为5 min。5 min内进入某一臂,定为对这一侧有趋性,进入与气味源瓶相连接的一臂记作该试虫对这种气味源有引诱性;进入与蒸馏水瓶相连接的一臂记作该试虫对该气味源有驱避性,没有进入臂中的记作无反应。更换不同气味源时,用蒸馏水擦洗“Y”型管的内、外壁,自然晾干,然后继续进行生测。

采用Microsoft Excel 2010、DPS 7.05软件对数据进行分析。

“Y”型嗅觉仪测试驱避率、引诱率及反应率计算公式如下:

驱避率=(对照臂内的总虫数/测试的总虫数)×100%;

引诱率=(处理臂内的总虫数/测试的总虫数)×100%;

反应率=((对照臂内的总虫数+处理臂内的总虫数)/测试的总虫数)×100%。

汇总结果,将纪录的所有数据用Excel软件处理。

2 结果与分析

2.1 榆紫叶甲对银杏挥发性化合物的行为反应

利用“Y”型嗅觉仪测定了榆紫叶甲成虫对丁香酚、二苯甲酮、软脂酸、4-二甲氨基吡啶、正丁酸、α-蒎烯、水杨醛、水杨酸、槲皮素共9种银杏挥发性化合物不同质量分数的行为反应结果(表3)。榆紫叶甲成虫对1/2 000倍液的二苯甲酮和1/8 000、1/10 000倍液的软脂酸驱避率最大,达到100%;对1/2 000、1/8 000倍液的水杨醛引诱率最大,达到35%。数据显示,榆紫叶甲成虫对9种银杏挥发性化合物的反应有引诱效果,但是引诱率不高,均未超过50%。由表4可知,软脂酸和正丁酸对榆紫叶甲的驱避率达到了92%,与丁香酚、α-蒎烯和槲皮素间有显著差异;水杨醛对榆紫叶甲的引诱率达到了19%,和其他处理无显著差异。综上所述,对榆紫叶甲防治效果最好的银杏挥发性化合物为1/10 000倍液软脂酸。

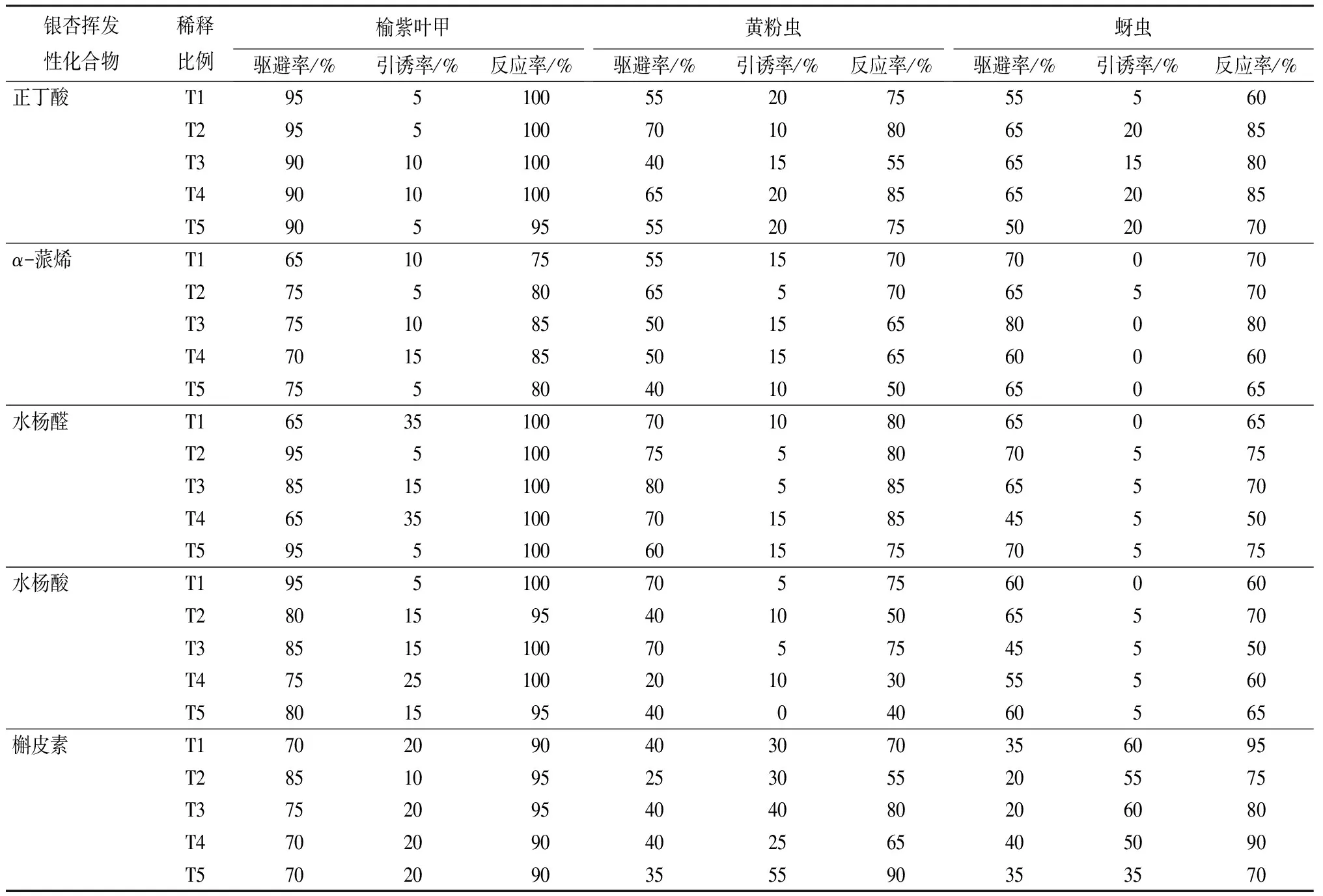

表3 3种害虫对不同稀释比例银杏挥发性化合物的行为反应

续(表3)

表4 3种害虫对不同银杏挥发性化合物的行为反应

2.2 黄粉虫对银杏挥发性化合物的行为反应

利用“Y”型嗅觉仪测定了黄粉虫成虫对丁香酚、二苯甲酮、软脂酸、4-二甲氨基吡啶、正丁酸、α-蒎烯、水杨醛、水杨酸、槲皮素共9种银杏挥发性化合物不同稀释比例的行为反应结果(表3)。黄粉虫成虫对1/6 000倍液的水杨醛驱避率最大,达到80%;对1/10 000倍液的槲皮素引诱率最大,达到55%。黄粉虫成虫对水杨醛5个稀释比例的反应率均达到75%以上。由表4可知,水杨醛对黄粉虫的驱避率达到了71%,与丁香酚、软脂酸、槲皮素差异显著;槲皮素对黄粉虫的引诱率达到了36%,与正丁酸、α-蒎烯、水杨醛、水杨酸差异显著;黄粉虫对水杨醛的反应率达到了81%,但与其他银杏挥发性化合物无显著差异。综上所述,对黄粉虫防治效果最好的银杏挥发性化合物为1/6 000倍液水杨醛。

2.3 蚜虫对银杏挥发性化合物的行为反应

利用“Y”型嗅觉仪测定了蚜虫成虫对丁香酚、二苯甲酮、软脂酸、4-二甲氨基吡啶、正丁酸、α-蒎烯、水杨醛、水杨酸、槲皮素共9种银杏挥发性化合物不同稀释比例的行为反应结果(表3)。蚜虫成虫对1/6 000倍液的α-蒎烯驱避率最大,达到80%;对1/8 000倍液的软脂酸引诱率最大,达到65%。由表4可知,α-蒎烯对蚜虫的驱避率达到了68%,与二苯甲酮、软脂酸、4-二甲氨基吡啶、槲皮素差异显著;槲皮素对蚜虫的引诱率达到了52%,与丁香酚、二苯甲酮、4-二甲氨基吡啶、正丁酸、α-蒎烯、水杨醛、水杨酸差异显著。综上所述,对蚜虫防治效果最好的银杏挥发性化合物为1/6 000倍液α-蒎烯。

3 结论与讨论

植物挥发物是植食性昆虫与寄主植物间通讯联系的重要化学信号,能够引诱昆虫产生取食、引诱、驱避等行为反应,昆虫会利用植物释放的挥发物质定位寄主,在寄主定位的过程中,昆虫会通过嗅觉和视觉的协同作用来对生境和寄主植物实现远距离定向[12-13]。研究显示,银杏叶和外种皮中含有多种活性物质,银杏提取物对农业害虫有较好的防治效果,其中银杏外种皮提取物对小菜蛾有较好的杀虫活性[14]、对小菜蛾幼虫具有一定的拒食作用和毒杀作用[15];一定质量浓度的银杏酸具有抑制苹果蠹蛾幼虫摄食的作用[16]。为了更加有效、针对性的利用银杏挥发性化合物对害虫展开防治,本试验利用9种银杏挥发性化合物在榆紫叶甲、黄粉虫、蚜虫上做了具体研究。

已有研究显示一定质量分数的α-蒎烯可以抑制玉米象未成熟阶段的发育[17],槲皮素影响并降低了美国白蛾的生长发育和繁殖力[18],水杨醛对酪蝇有较好的驱避效果[19]。本研究表明:1/2 000倍液二苯甲酮和1/8 000、1/10 000倍液软脂酸对榆紫叶甲的驱避率达100%,1/2 000、1/8 000倍液水杨醛对榆紫叶甲成虫的引诱率达35%;1/6 000倍液水杨醛对黄粉虫成虫的驱避率达80%,1/10 000倍液槲皮素对黄粉虫成虫的引诱率达55%;1/6 000倍液的α-蒎烯对蚜虫成虫的驱避率达80%,1/8 000倍液软脂酸对蚜虫成虫的引诱率达65%。但9种银杏挥发性化合物的组间分析表明:9种银杏挥发性化合物对榆紫叶甲、黄粉虫、蚜虫的引诱效果较差,最大引诱率分别才达到19%、36%、52%,所以不应利用以上9种银杏挥发性化合物对3种害虫进行引诱,另外由于二苯甲酮对榆紫叶甲的整体驱避率小于软脂酸,所以应选择1/10 000倍液软脂酸对榆紫叶甲进行防治、1/6 000倍液水杨醛对黄粉虫进行防治、1/6 000倍液的α-蒎烯对蚜虫进行防治。

实际生产中害虫对不同种类、不同质量分数的银杏挥发性化合物会产生不同的行为反应,所以关键是如何利用最佳质量分数的银杏挥发性化合物对农林虫害进行生物防治。因此,正确有效利用银杏挥发性化合物进行害虫生物防治具有重要的意义。另外,在实际生产中应用银杏挥发性化合物对榆紫叶甲、黄粉虫、蚜虫进行生物防治是否能有效达到化学农药防治的效果,还有待进一步明确。