数据化监控对击剑运动员冬训体能的影响

——基于蹲跳动作速度

2023-05-31潘淳浩陈昊聪杨文立

潘淳浩,陈昊聪,张 朔,李 合,杨文立

基于动作速度的监控是目前国际体能训练领域中前沿的训练理念和方法, 随着当今电子便携设备的不断更新, 电子设备的监控信效度也有了显著提高,为训练提供了更多科学的数据支持[1]。 研究表明,基于速度的力量训练中,深蹲、卧推和卧拉等动作的1RM 平均速度与训练效果高度相关[2],力量训练中的动作速度对神经肌肉的运动表现有积极的作用[3]。 此外,连续蹲跳可以有效监控高水平运动表现的疲劳状态,避免过度训练的发生,这对于训练具有指导性的实践意义[4-5]。 相比国际水平,国内对基于速度的力量训练的研究仍处于起步阶段, 但这种训练方法是实现力量训练科学化的重要途径[6],且具有多种训练效益。因此,对该理论进行更深入的支撑与拓展,需要更多的训练数据。虽然20 世纪末,国内已根据等长训练的原理研制了定制设备, 但由于自制测速设备应用的局限性, 这些理论方法并未得到进一步的深入研究和发展[7]。 因此,国内需要更多训练数据来支撑和拓展基于速度的力量训练理论。 竞技体育的发展需要综合科技实力, 不断更新训练理念和方法, 以满足当今世界对高水平运动表现的需求。 本研究旨在通过监测高水平击剑运动员的动作速度,评估运动员的即时状态,并利用相关数据调整运动员的训练负荷,以达到优化运动表现的效果。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

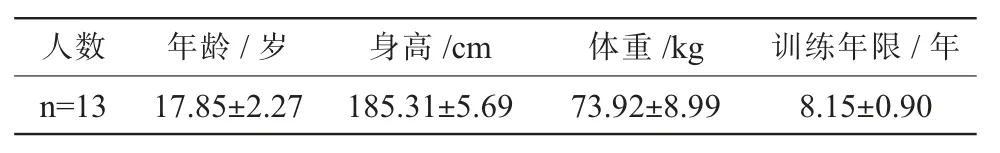

上海击剑队男子运动员13 人,其中佩剑运动员7 人,重剑运动员6 人,基本信息见表1。

表1 运动员基本信息(±SD)Table1 Basic information of the fencing athletes(±SD)

表1 运动员基本信息(±SD)Table1 Basic information of the fencing athletes(±SD)

?

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

以 “velocity based training” “weight based training”“squat jump”“counter movement jump” 为关键词在PubMed、Research Gate 等数据库进行检索,查找相关资料,整理并汇总,为本研究奠定理论基础

1.2.2 实验法

1.2.2.1 实验条件控制

在为期3 个月的训练期间, 对训练对象进行系统性的训练监控,监控方法为在每周一、周四的体能训练课前,进行2 组,每组10 次连续蹲跳,并实时根据监控结果对运动员的训练量及训练强度进行调整。

3 个月的冬训周期主要分为前2 个月的基础力量板块和后1 个月的基础爆发力板块。 在基础力量板块中,主要训练手段有基础的深蹲和罗马尼亚硬拉,具体实施方案为10 组、每组10 次60%1RM 的2 min包干深蹲, 休息5 min 后, 进行10 组、 每组10 次60%1RM 的2 min 包干罗马尼亚硬拉; 在基础爆发力板块中, 主要训练手段为6 组、 每组5 次的35%1RM 的负重蹲跳,配合3 组、每组8 次单腿罗马尼亚硬拉,以及4 组、每组8 次强调快速向心收缩的杠铃卧推、杠铃卧拉。

1.2.2.2 监控实施方案

监控项目为10 次连续蹲跳, 使用澳大利亚Kinetic Performance Technology 公 司 生 产 的GymAware 线性加速度测试仪进行监控,在每次体能训练课完成热身准备活动后,进行无负重连续蹲跳,蹲跳次数为10 次。 每次监控测试2 组,监控其连续蹲跳的峰值速度,组间间歇5 min。 要求运动员在直立位将轻质硬杆背于上背部,GymAware 的绳索链接至横杆一段,在听到教练员口令后,运动员开始连续做10 次连续下蹲跳, 下蹲要求膝关节屈曲90°,起跳时要求髋膝踝三关节充分伸展[8-9]。完成后,即刻记录运动员表现的峰值速度。若运动员连续蹲跳的峰值速度均值没有明显变化或略微提高, 则按照原计划执行; 若运动员连续蹲跳的峰值速度有明显下降(1.7%~3.2%)[5],则及时调整训练计划,将训练量降低20%左右,以避免过度训练[10-11]。若运动员连续蹲跳的峰值速度有明显提升(1.7%~3.2%),则及时增加训练强度2.5%~10%[12-13]。 监控持续时间为2021 年12 月至2022 年2 月。

1.2.2.3 实验测试方案

测试项目包括:力量(深蹲最大重量、深蹲相对重量)、爆发力(原地纵跳)、速度灵敏(30 m 冲刺跑、30 s 双摇跳绳、T 型测试、5-10-5 变向灵敏测试)、耐力(3 000 m 耐力跑)。

为了降低测试的系统误差以及运动员受到主观或客观因素的影响,故30 m 冲刺跑、30 s 双摇跳绳、原地纵跳、T 型测试、5-10-5 变向灵敏测试均进行2 次测试,取最好成绩。 主要测试器材:综合力量训练架、 奥林匹克杠铃套件、SmartSpeed 电子测速系统、SmartSpeed Jump 电子跳垫、比赛用竞速跳绳。

1.2.3 数理统计法

使用SPSS26.0 进行数据整理与统计分析。 采用独立样本T 检验进行组间比较,采用配对样本T 检验进行组内比较。 所有数据均采用均值±标准差表示,P<0.05 表示差异具有显著性。

2 研究结果

2.1 数据化监控手段对体能水平的影响情况

如表2 所示, 数据化监控手段实施前后比较发现,在力量水平方面,击剑运动员在1RM 深蹲与深蹲相对力量上存在着显著性差异(P<0.05)。在爆发力方面,原地纵跳提升不显著(P>0.05)。 在速度灵敏方面,30 s 双摇跳绳存在着显著性差异(P<0.05),而30 m 冲刺、T 型测试、5-10-5 灵敏测试的效应不显著(P>0.05)。在耐力方面,3 000 m 跑存在着显著差异。

表2 数据化监控手段应用前后击剑运动员整体指标比较(±SD)Table2 Comparison on the overall indicators of fencers before and after data monitoring(±SD)

表2 数据化监控手段应用前后击剑运动员整体指标比较(±SD)Table2 Comparison on the overall indicators of fencers before and after data monitoring(±SD)

注:* 表示干预后较干预前差异具有显著性,P<0.05。

?

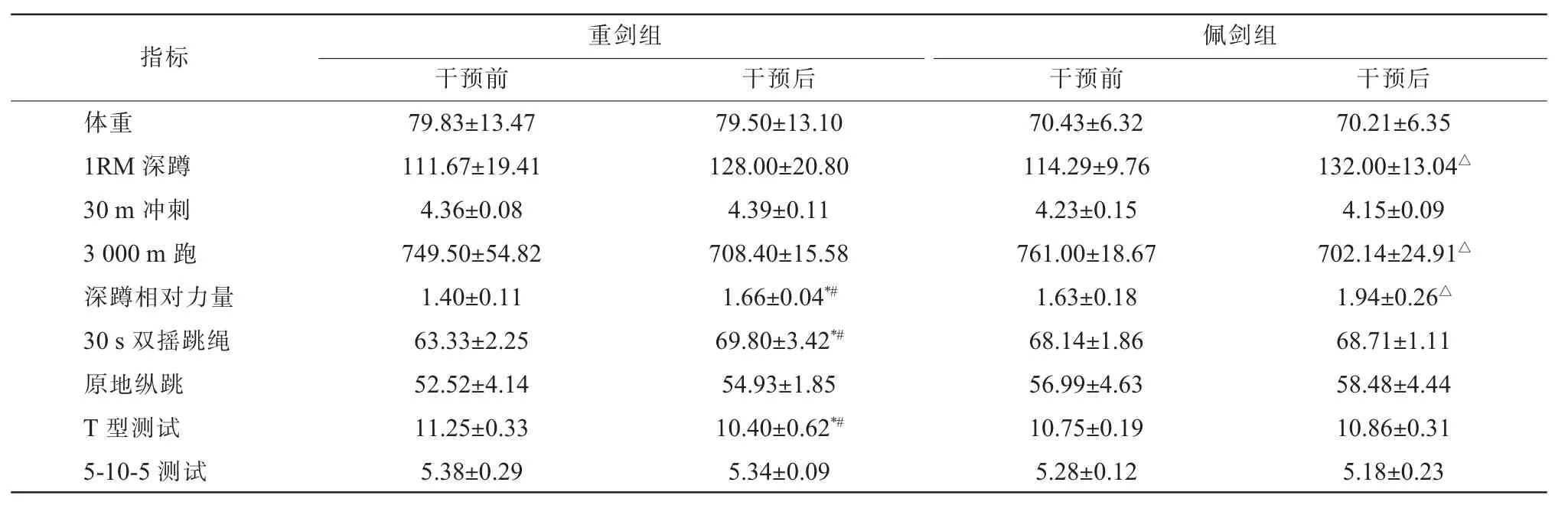

2.2 数据化监控手段对不同剑种体能水平的影响情况

如表3 所示,数据化监控手段应用前,重剑组的深蹲相对力量、30 s 双摇跳绳、T 型测试测试结果显著低于佩剑组(P<0.05),其余指标差异无统计学意义。重剑组在数据化监控手段应用前后,深蹲相对力量、30 s 双摇跳绳、T 型测试结果变化显著(P<0.05);佩剑组的1RM 深蹲、3 000 m 跑、深蹲相对力量等测试结果变化显著,其余指标均无统计学变化差异。

表3 数据化监控手段对不同剑种体能水平的影响(±SD)Table3 Impact of the data monitoring method on strength and conditioning of different sword fighters(±SD)

表3 数据化监控手段对不同剑种体能水平的影响(±SD)Table3 Impact of the data monitoring method on strength and conditioning of different sword fighters(±SD)

注:* 表示重剑组与佩剑组差异具有显著性,P<0.05;# 表示重剑组干预前后差异具有显著性,P<0.05;△表示佩剑组干预前后差异具有显著性,P<0.05。

?

3 分析与讨论

从基础体能与专项体能的角度来分析, 所有测试项目均取得不同程度的提高, 其中基础体能的1RM 深蹲、深蹲相对力量、3 000 m 跑以及专项体能的30 s 双摇跳绳均通过数据化监控的训练方式,得到显著性提升。

从运动训练学的角度来看, 本研究针对新周期的冬训阶段,旨在夯实运动员的基础体能水平。从运动生理学的角度来看,该阶段为准备阶段,为运动员建立生理适应是运动员在新周期中获得良好状态的先决条件。 无论从单周期、多周期、板块理论的角度出发,还是从备战阶段的角度出发,夯实、提高基础体能水平是此次冬训的主要任务。 基于击剑专项运动特征需求, 强化下肢基础力量是该阶段的主要任务[14-15]。击剑运动员下肢力量的强化是该项目制胜的规律之一, 提高下肢力量爆发力对击剑的运动表现有益[16]。力量爆发力是击剑运动关键表现的基础,运动员重心移动速度与下肢最大力量高度相关[17]。

在下肢力量方面, 冬训前期采用的是基础的深蹲,以及注重负荷时长和离心控制的深蹲,整个训练板块周期中, 每堂课的负荷依据来自冬训前全面体能测试的结果、前几节课训练实际情况的记录,以及每堂课根据课前进行的连续蹲跳测试的结果。 冬训前全面体能测试的结果、 前几节课训练实际情况的记录是一个长期的训练适应过程和目标, 而每次训练则是应激反应。 监控每次训练的过程是实现目标的具体有效举措,即时反馈是一种直观有效的手段。连续蹲跳测试可以很好地反映运动员在训练过程中的实时运动状态。当运动员峰值速度下降明显时,现场下调其训练量20%以避免过度训练[10-11];当运动员的峰值速度有明显提升, 现场提高其训练强度2.5%~10%[12-13]。 冬训阶段的整体训练量已经增加到较高的水平,随着时间的推移,需要适当增加相应的训练强度,以达到更好的训练效果[12]。 因此,击剑运动员经过冬训后, 下肢力量和相对力量均获得了显著提升。

在训练过程中, 体能训练是训练体系中的重要组成部分,而专项训练也会对运动员产生重大影响。因此,建议在体能训练前进行连续蹲跳测试监控,以有效制定个性化的训练负荷方案, 并及时反馈运动员的当前状态,为整个教练团队提供依据。这一观点与Cormack 等[18-19]的研究结果较为一致。 同时,当运动员处于疲劳状态时, 根据监控结果进行适当调整也是十分必要的[4-5]。

在冬训后期, 主要目标是在提高基础体能水平的同时贴近击剑专项特征。击剑项目的特征是快速、灵敏[16],因此在体能训练中也必须抓住这一点。近年来,国际上对于灵敏性已经有了新的定义,即变向能力和快速反应全身变向或变速刺激的能力[20-21],其中肌肉离心收缩的功率对此有较大影响。为此,在前期训练基础上,对运动员进行了负重蹲跳训练,并注重落地时的离心收缩[22]。 由于加强了一定负荷下的快速离心收缩训练, 运动员的快速离心制动灵敏性测试和5-10-5 灵敏测试的能力在末期测试中获得了实际的提升[23]。

在专项体能的双摇跳绳能力方面[24],高频率的双摇跳绳可以锻炼踝关节、膝关节周围肌肉超等长收缩能力以及对膝关节、髋关节稳定控制能力。 双摇跳绳是击剑运动在国内长期以来的传统测试项目,目前也被中国击剑协会列为体能测试项目。通过冬训对力量以及爆发力的综合训练,男子佩剑、重剑运动员在没有运动损伤产生的前提下双摇跳绳成绩显著提高。

在竞技体育中, 体能训练的一个重要作用是提升高水平运动表现。 本研究通过对连续蹲跳运动表现和动作速度的监控, 根据相关数据制定和调整训练计划,获得了相应的运动表现提升。 Cormack 等[19]和Sheppard 等[20]的研究表明,每周使用连续反向纵跳(CMJ)监控测试可以有效评估运动员状态,并调整训练负荷以最优化运动表现。 在本研究的为期3 个月的监控训练中,也取得了类似的效果,运动员的专项能力得到了相应提高。 Coutts 等[25]的研究表明,连续蹲跳的表现与运动负荷相关。在这3 个月的训练中,采用了即时反馈的监控方式,对体能训练负荷进行及时的调整。 提高专项运动表现最直接的体能训练是专项化的体能训练, 而专项化的体能训练需要基础体能作为支撑。

本研究另一个值得关注的点是, 基础有氧能力的提升和基础力量的提升出现在同一阶段。 这可能有以下几个原因:第一,训练周期较长,可以在这个时间段内同时获得有氧能力和力量水平的提升。 第二, 力量训练过程关注了训练动作的选择以及相应组数和次数, 同时也关注了每组动作之间的休息时间,这有利于产生生理适应。与李高峰等[26]的分析类似, 该研究表明同期进行耐力和力量训练可以在保持机体最大摄氧量稳定的情况下提高力量素质。 然而,在实际训练中,最大摄氧量只是影响3 000 m 跑速度的一个重要因素,而力量训练对于有氧耐力跑的水平也有一定帮助。力量训练可以提高肌肉力量,有效提高跑步过程中的发力程度[27]。在强化骨骼、肌腱和韧带等软组织方面,离心力量训练尤为重要,可以增加运动过程中这些组织的刚性和弹性水平。然而,具体原因仍需进一步从理论和时间层面进行研究[28-29]。

根据不同的剑种进行监控训练阶段的研究显示, 该阶段为基础体能阶段。 在训练计划设计过程中,除了考虑到每个运动员的个体能力差异外,其他的训练要素并没有区分剑种的差异。研究结果表明,在下肢基础力量方面, 不论是男子重剑还是男子佩剑的运动员,均获得了显著提升。 在专项体能方面,30 s 双摇跳绳和T 型测试2 个项目在监控训练前存在显著差异,但通过下肢基础力量的提升后,不同剑种之间的差异消失了。 这也进一步说明了下肢基础力量对于专项体能提升的重要性。 与Tuner 等[30]的研究结果一致, 不同剑种之间的体能训练并没有显著差异。

随着理论和技术的不断更新, 连续蹲跳可以作为一种常规的训练监控手段,提高训练效益。这种方法具有操作简便、 即时反馈且不会使运动员产生疲劳的优势。 未来可以更深入地研究在爆发力训练过程中肌肉承受的大负荷离心收缩, 同时还可以对运动员进行更长期的观察。

本研究在研究设计上, 努力选择易于操作的方法,以确保研究的可行性。然而因受高水平击剑运动员数量的限制,整体训练计划具有周期性特征,只能将研究方案嵌入训练中, 故本研究只能采用组内比较的方式,对连续蹲跳监控和训练效果进行分析,这可能会影响到对因果关系的分析。在未来的研究中,将探索跨项目、 跨区域的合作, 以扩大受试者样本量,从而增强研究的因果关系。

4 结论

通过监控连续蹲跳动作速度对运动员体能训练计划进行调整, 可有效提高男子击剑运动员的基础体能和专项体能。即时反馈的数据信息更加直接、直观、有效地展现运动员当前的状态。这有助于制定训练计划,并及时高效地调整当前的训练计划,以提高训练效率、提升运动表现,并有效避免过度训练和运动损伤的发生。