可达性对企业生产率的影响研究

2023-05-30魏新月冉忠明

魏新月 冉忠明

摘要:本文基于2003—2012年中国工业企业微观数据,使用中介效应模型验证了可达性对企业效率的影响及作用机制。结果表明:首先,企业在空间范围可达性的优化促进了企业要素生产率提升,相较于企业在城市内的可达性,城市间可达性对企业效率的促进作用更大;其次,可达性通过影响市场环境,强化了产品市场竞争和降低要素市场扭曲,提高了企业生产率,其中产品市场竞争发挥的中介作用相对较大;最后,通过行业异质性分析,可达性对运输成本敏感性强的企业效率的影响程度大,且可达性对其企业效率的直接影响大于通过市场环境对企业效率的间接影响。

关键词:城市内可达性;城市间可达性;产品市场竞争;要素市场扭曲;企业效率

【中图分类号】 F124 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2023.02.007

引言

我国工业增加值占GDP的比重由20世纪80年代的39.6%,上升至2006年占比最高的42%,而后下降至2021年的32.6%①。在经济发展新常态下,我国工业发展正处在从量变到质变的转变阶段,工业提质增效成为当前重要的发展目标。企业作为地区工业发展的载体,其生产率是工业提质增效的关键。因此,探求如何提升企业生产率具有一定的现实性和必要性。

“十四五”时期是交通运输基础设施发展的黄金期,交通基础设施的建设有助于弱化地区之间的边界,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,为我国加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场奠定基础。随着交通基础设施的不断建设,不同节点间的可达性得到改善,促进了城市间的经济联系[1],对区域经济发展[2-4]和区域经济效率[5-6]都有明显的带动作用。可见,可达性一定程度上影响着经济活动。而企业作为经济活动的微观个体,其区位随交通设施的建设发生变化,影响着空间可达性。城市可达性的改善打破了地理空间的限制,压缩了空间距离,重塑企业可覆盖的市场版图,企业发展迎来新的契机。鉴于此,本文从微观企业层面出发,在交通运输快速发展的背景下,结合市场环境的角度,分析可达性对企业生产的影响及作用机制。

与以往文献相比,本文从三个方面进行了拓展:第一,本文以企业为研究对象,从中国工业企业数据库中获取企业地址信息,解析出企业经纬度地理坐标,在空间上可视化显示企业位置,分析不同企业的相对区位,衡量城市可达性。第二,根据企业所在城市行政边界将城市可达性区分为城市内可达性和城市间可达性,细化探究可达性对企业效率的影响,并在此基础上进一步从行业对运输依赖性的角度,进行异质性分析。第三,在研究内容上,本文不仅考虑可达性对企业生产活动的直接影响,还从市场环境角度实证分析可达性对工业企业效率的影响路径。

一、理论分析与研究假说

(一)可达性对企业全要素生产率的影响

可达性的提升作用于企业生产各方面。(1)可达性的改善降低企业的运输成本。运输成本是影响企业活动的重要参数,限制企业产品的销售范围。企业的运输成本随产品销售半径的扩大而增加。当运输成本增加到一定程度后,企业利润降至零,企业停止扩张。而随着企业区位相对属性的改善,可达性得到提升,降低了企业的运输成本,扩大了企业市场半径,提升企业全要素生产率[7-8]。(2)可达性的改善降低企业信息搜寻成本。可达性打破空间范围内的局限性,缩短企业之间的空间距离,促进不同地区经济主体的信息交流沟通,减少企业的信息搜寻成本,优化企业的治理环境和信息环境[9],推动交易的开展。(3)可达性的改善降低企业库存成本。可达性的改善提升企业货物运输的有效性。一方面,确保企业快速完成订货过程,降低企业再订购的库存水平[10];另一方面,增加企业的订购频率,进而降低库存最大持有水平,有效地缩减制造企业库存成本[11]。

综上所述,可达性的改善降低运输成本、信息搜寻成本和库存成本,提高企业利润率[12],扩大生产规模[13],激发创新的投入产出活动[14]。

由此,提出本文假设1:可达性的改善降低企業生产成本,提升企业全要素生产率。

(二)市场环境的中介效应

可达性除了直接影响企业全要素生产率,也通过改变企业面临的市场环境间接作用于企业全要素生产率。企业生产活动不仅要考虑企业在城市内部的区位,还要衡量城市外部因素的影响。因此,企业的可达性不单包含在本地的相对位置,也涵盖其在整个外部环境的区位。本文参考袁立科、张宗益的方法,将可达性细分为城市内可达性和城市间可达性[15]。城市内可达性表示为某一点到城市内其他节点的便利性,城市间可达性表示为城市内部某一点到城市外所有节点的便利性。

可达性的提升加剧本地产品市场的竞争,进而间接影响企业全要素生产率。一方面,由于城市内的经济环境、产业结构和资源禀赋较为相似,城市内可达性程度相差不大,但城市内交通基础设施的建设提升了企业到城市内部各节点的便利性,增加区位的相对优势,进而吸引企业选址落户[16-17],提升企业集聚程度[18],加剧企业所在市场的竞争程度;另一方面,城市间可达性的改善使得城市间运输成本下降,使得其他产品进入本地市场。如果产品之间存在一定的替代性,该地区的产品市场竞争也相对激烈。产品市场竞争作为外部市场机制,对企业全要素生产率具有正向促进作用。(1)产品市场竞争激发企业的“学习效应”。当市场中某一企业率先进行技术创新,并从创新中获取更大的市场份额,这将激发其他企业为维持自己的市场份额而进行技术创新,进而带动企业生产率提升。(2)产品市场竞争带来企业的“竞争逃离效应”。产品市场竞争加剧使得劳动力与资本市场对企业进行选择,增加了企业生产成本,高成本企业时刻面临被淘汰的风险。企业为了存活选择研发创新,降低企业成本,提升企业全要素生产率,进而获得低成本曲线的潜在收益。因此,企业有动力进行创新19],菲利普·阿格因(Philippe Aghion)等将这种企业在此情况下的创新行为称为“竞争逃离效应”[20]。

可达性的提升促进要素流动,间接影响企业生产活动。可达性是对扩散和传播位势的度量,高可达性的区域比低可达性的区域更有助于要素的扩散[15]。可达性的提高使得要素的流动更加便捷,文雯等驗证开通高铁城市的可达性提升,生产要素的流通更加自由,提高了资源配置效率[21]。因此,可达性的改善带动了要素流动,优化要素资源配置效率。要素市场环境影响企业生产活动,要素市场扭曲程度越高,对企业创新投入和资源配置的抑制程度越大。(1)要素价格负向扭曲意味着劳动力和资本的价格相对被低估,导致企业过分依赖低廉劳动力低价资本,缺少研发投入(R&D)的积极性,减少高难度、长周期和高风险研发活动的投入,降低了企业技术进步的可能[22]。(2)在要素扭曲市场中,企业为获得低成本生产要素,与政府建立某些联系,引发寻租活动。寻租活动使得企业的一部分人力资源和物质资本从生产性活动中转移出来挤占企业研发资金,削弱企业的创新实力[23],抑制了企业生产率提升。

综上所述,我们主要分析了产品市场竞争和要素市场扭曲两种类型的市场环境在可达性影响企业全要素生产率的过程中发挥中介的作用。

由此,提出本文假设2:可达性不仅直接影响企业全要素生产率,还可以通过产品市场竞争和要素市场扭曲间接影响企业全要素生产率。

二、数据与模型

(一)计量模型设定

本文从城市内可达性和城市间可达性入手,试图回答可达性如何作用于企业全要素生产率。构建可达性对企业效率的基准模型,如式(1)所示:

[ Ln(tfpi,c,in,t)=α0+α1·Accli,c,in,t+α2·Accgi,c,in,t+α3Xi,t+α4Vc,t+λc+λin+εi,c,in,t] (1)

其中,i表示企业,in表示前两位行业代码②,c表示城市,t表示年份。[Ln(tfpi,c,in,t)]表示城市c中行业in的企业i在t年的生产率。[Accli,c,in,t]表示城市c中行业in的企业i在t年的城市内区位属性,解释为企业i到城市内各交通节点便利性情况。[Accgi,c,in,t]表示为城市c中行业in的企业i在t年的城市间区位属性,解释为企业i到城市外部便利性状况。[Xi,t]为企业层面的控制变量。[Vc,t]为城市层面的控制变量。[λc、λin和λt]分别表示为城市固定效应、行业固定效应和个体固定效应。由于本文理论上认为可达性会促进企业全要素生产率提升,即企业所处位置的可达性越高,工业企业全要素生产率越大,因此,预期[α1和α2]为正数。

(二)数据来源与说明

1. 变量说明

(1)被解释变量

本文采用全要素生产率(total factor productivity, tfp)来衡量每个企业每年的生产率水平。目前估计企业全要素生产率相对普遍使用的方法是OP方法[24]、LP方法[25]和ACF方法等应用控制函数方法。受限于2008年以后缺失LP方法和ACF方法所需的企业中间投入,且OP方法可以通过投资需要函数的逆函数求TFP的方法,来克服OLS测算企业全要素生产率的同时性偏差和样本选择偏差问题,因此采用OP方法,并以工业增加值为产出进行计算企业全要素生产率。

(2)解释变量

本文将可达性分为城市内可达性与城市间可达性。城市内可达性衡量企业到城市各交通节点的难易程度。企业到交通节点的距离越近,意味着其区位优势相对较好,城市内部的可达性相对优越。城市间可达性衡量企业到中心城市的难易程度。企业距离中心城市越近,意味着其与外界的交流相对容易,在外部环境的可达性较好。

在周浩等[16]测度可达性的基础上,将两地区的最短直线距离代替两地区的交通时间。因为直线距离是外生变量,不随内生变量变化而变化,可以在一定程度上避免内生性偏差。

①城市内可达性:

[Accli,c,in,t=wagec,tDisii] (2)

[wagec,t]为企业所在城市c第t年的平均工资,[Disii]为企业i到城市内各交通节点(高速路口、火车站、机场和港口)的加权平均距离。交通节点连接企业与市场的交流,企业距交通节点的距离越近,交通的区位优势越明显。

②城市间可达性:

[Accgi,c,in,t=z=19wagec,tDisoi,z] (3)

[wagec,t]为企业所在城市c第t年的平均工资,[Disoi,z]为企业到中心城市z的直线距离,其中中心城市为直辖市、省会城市和计划单列市,共计36个③。

(3)中介变量——市场环境

①产品市场竞争(hhi):参考邢立全等[26]借鉴行业赫芬达尔指数来衡量企业所处产品市场的竞争程度。

[hhic,in,t=i=1N(Xi,c,in,tXc,in,t)2] (4)

其中,[Xi,c,in,t] 为城市c中行业in的企业i在t年的销售额,[Xc,in,t=Xi.c,in,t],hhi越大,意味着市场集中程度越高,市场竞争程度越低。

②要素市场扭曲程度(distort):借鉴戴魁早等[27]和林伯强等[28]的研究方法,列式如下:

[distortc,t=[Max(FMDc,t)-FMDc,t]Max(FMDc,t)] (5)

其中,[FMDc,t]表示城市c在t年的要素市场化指数;Max(FM)表示我国各地区要素市场化指数的最高值;[distortc,t]为城市c在第t年的要素市场扭曲程度,取值范围为[0-1],越接近1,意味著要素市场扭曲程度越高。樊纲等[29]测算的要素市场发育指数[FMDc,t]仅有1997—2009年的数据,借鉴韦倩等[30]构建市场化指数的方法,补充了2010—2012年的要素市场扭曲指数数据。

(4)控制变量

[Xi,t]代表一系列影响企业全要素生产率水平的变量,我们从企业层面和城市层面选取控制变量。企业层面的有:①企业年龄(age)。本文借鉴毛其淋的做法,采取“当前年份-企业成立年份+1”[31]。企业生产活动存在“干中学”效应,企业成立时间越长,经验越丰富,管理和生产越有效,企业全要素生产率也相对越高,预期符号为正。②企业规模(sca)。为避免与企业资产负债率指标发生共线性,用劳动力数量表示企业规模[32]。企业的实力越雄厚,越可能投入更多的资源进行创新与研发。同时,大规模企业更利于劳动分工专业化,实现规模经济,进而带动企业全要素生产率的提升,预期符号为正。③企业资产负债率(deb),用企业总负债占总资产比重来衡量。企业资产负债率高,意味一定程度限制企业的研发活动、存货投资以及其他经营活动策略,使得企业经营者无法做出最优的生产决策,进而抑制企业全要素生产率的提升,预期符号为负。④企业管理费用率(adm),用企业管理费用占企业主营业务收入的比重来表示。企业管理费用越高,表明对企业管理者的激励作用越强,企业管理费用增加相应提升了企业管理者承担风险能力,企业管理是企业管理者为应对外部环境冲击而做出的反应[33],促进企业适应外部冲击和改进生产方式,进而提升企业全要素生产率,预期符号为正。考虑城市间发展环境的不同,进一步选取城市层面控制变量,具体为:①企业所在城市第二产业产值占比(sec)。企业所在城市工业发展水平高的地区意味着城市的工业基础深厚,工业企业遇到的资源和发展机会相对较多,因此,该地区的企业越倾向于进行管理创新,提升企业全要素生产率,预期符号均为正。②企业所在城市的交通条件。用城市的道路密度表示,预期符号为正,即城市的交通条件越好,在该城市的企业全要素生产率越高。

2. 数据来源与处理

本文中数据来源具体包括:(1)企业财务和生产数据来源于国家统计局2003—2012年中国工业企业数据库中的企业数据。因中国工业企业数据库中的企业数据目前只更新到2014年,且2013—2014年的数据相对不稳定,所以只选取了2003—2012年的数据,包含所有国有企业和2003—2010年销售额大于500万元和2011—2012年年销售额大于2000万元的非国有企业。(2)企业到交通节点的空间距离通过ArcGIS工具计算得出。首先,根据工业企业数据库中企业的所属区县、街道和详细地址等信息解析出企业经纬度信息;其次,通过ArcGIS软件导入企业坐标数据,生成相应点数据图层;最后,将企业点数据图层、交通节点的点数据图层和我国行政边界图层进行叠置分析,从而计算出企业到城市内交通节点的距离。(3)城市数据来源于《中国统计年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》。

本文的数据处理主要从以下4个方面展开:(1)数据筛选。删除不符合“规模以上”标准的观测值,即主营业务收入低于500万元(2011年前)和2000万元(2011年后)的样本;剔除职工人数小于8人的企业;剔除销售额、职工人数、总资产、固定资产净值和管理费用等缺失或不为正的观测值。(2)缺失数据弥补。由于工业企业数据库中2004年的工业增加值数据缺失,借鉴刘小玄、李双杰[34]和王贵东[35]的方法来计算出缺失的工业增加值。(3)数据折算。文章所涉及的工业增加值、工业总产值,以2003年为基期计算出的固定资产投资价格指数进行折算,地区GDP和工资分别以2003年为基期计算出的地区生产总值指数和居民消费价格指数进行折算。本文对变量的异常值进行相应处理后,共得到266个地级城市103万个企业的数据。分别对相关变量进行描述性统计,结果如表1所示。

3. 描述性统计分析

依据前文数据处理方法,相关指标描述性统计分析如表1。

为探究企业全要素生产率与可达性的关系,本文通过局部加权回归(LOWESS)方法,选取2003、2006、2009和2012年的数据,对企业全要素生产率和企业到城市内交通节点的距离进行拟合分析。拟合结果如图1所示,企业全要素生产率与企业距交通节点距离呈负相关,且具有一定的稳健性。

图2为企业全要素生产率与中心城市距离的LOWESS拟合结果。整体来看,企业全要素生产率与企业到中心城市的距离呈现负相关的趋势。企业到中心城市距离由近到远,其对企业全要素生产率先抑制、再促进、再抑制的作用,与许政等[36]描述城市到中心城市的距离对城市的经济增长的模式基本一致,即企业到城市距离和企业全要素生产率的“∽型”非线性关系。

(三)内生性及处理

本文解释变量和被解释变量分别为可达性和企业全要素生产率。虽然我们通过引入城市、行业和个体的虚拟变量以缓解由于遗漏变量所造成的内生性问题,但如果某地区企业生产水平普遍领先,该地区经济发展水平也对应较高。因此,该地区的交通条件也会相对优于其他地区,企业的区位优势也必然优于其他地区的企业。针对该问题,结合数据的可得性,我们采用滞后一期的可达性指标作为工具变量,使用约瑟夫·西尔贝(Joseph M. Hilbe)提出的两步法进行估计[37]。第一步,将工具变量及其他控制变量对可达性分别进行回归,并得到相应的回归残差;第二步,将可达性、第一步的回归残差与相应的控制变量对企业全要素生产率进行回归。

三、实证分析

(一)因果识别与检验

1. 基准模型回归

作为分析的起点,基于模型(1)验证可达性对企业全要素生产率的影响,结果如表2所示。其中,第(1)列仅考虑解释变量对因变量的影响,第(2)列进一步添加控制变量,控制其他因素的影响,第(3)列为两步法中第二步的结果。其中,res_accl 和res_accg是通过两步法中的第一步OLS估计得到的对应城市内可达性和城市间可达性指标的残差。通过对比表2中第(2)列普通OLS回归结果和第(3)列两步法回归结果,发现城市内可达性和城市间可达性的系数方向和显著水平都没有发生改变。通过Vuong检验,对应的Z值为359.89,且两步法回归中的拟合优度更好。因此,本文将基于两步法的估计结果分析可达性对企业全要素生产率的影响。

由第(3)列结果所示,城市内可达性和城市间可达性对企业全要素生产率的影响系数分别为0.031和0.316,且在1%的置信水平下显著,表明城市内可达性和城市间可达性各提升1%,分别带动企业全要素生产率增加3.1%和31.6%。由此可见,可达性的改善总体上提升企业全要素生产率,且城市间可达性对企业全要素生产率的影响要大于城市内可达性对企业全要素生产率的影响。这意味着对于企业来说,更为重要的是所在城市的可达性。企业离中心城市越近,越容易与中心城市进行商品、服务、劳动、资本、信息等生产要素的交流,共享中心城市的资源,对于企业全要素生产率提升有较强的作用。

从控制变量回归结果来看,企业年龄和企业规模对企业全要素生产率的回归系数为正,说明成立时间长与规模大的企业具有较高的生产水平,两者均与预期符号一致。企业资产负债率显著为负,与预期符号一致,而企业管理费用率的符号为负,与预期相反,但与徐茗丽等[38]的结论一致,即管理费用阻碍了企业全要素生产率的提升。管理费用是企业非生产成本的一部分,如果非生产成本占营业收入比例越高,一定程度上抑制了企业生产费用的投入,不利于企业开展研发创新,无法进一步提升企业全要素生产率。城市第二产业占比和城市交通条件对企业全要素生产率的影响显著为正,与预期相符,说明优越的城市工业发展和交通环境对工业企业发展有良好的支持作用。

2. 稳健性检验

为确保回归结果的有效性,本文从以下三个方面对基准回归的结论进行稳健性检验,稳健性检验回归结果如表3所示。

①考虑计量回归方法。为保证研究的完整性和嚴谨性,对基准回归结果的稳健性进行验证,使用GMM方法对工具变量进行回归,结果如表3第(1)列所示,因变量的符号和显著性不变。

②考虑企业全要素生产率测度方法。由于不同企业所面临的生产技术存在差异,很难采用统一的生产函数来刻画企业生产行为。为尽可能真实地测度企业全要素生产率,根据行业前两位代码分类为基础,分行业测算企业生产函数,从而估算微观企业的全要素生产率,估算结果记为tfp2。表3第(2)列为tfp2作为企业全要素生产率代入基准回归中的结果。

③考虑样本问题。位于中心城市的企业,其在城市间的区位优势相对明显,具有一定的特殊性。为确保估计结果的有效性,本文剔除中心城市的企业,以非中心城市企业为样本分析可达性对企业全要素生产率的影响,对基准回归进行稳健性检验,结果如表3第(3)列所示。

由表3显示的结果可知:无论改变回归方法还是更改因变量的测度方法或考虑样本特殊性,结论依然稳健显著,即可达性的改善对企业全要素生产率具有显著为正的促进作用。

(二)机制分析

在可达性影响企业生产的过程中,可直接作用于全要素生产率,也可经由市场环境间接影响企业生产率,市场环境在此处的功能为中介变量。为检验市场环境在可达性影响企业全要素生产率的过程中是否存在中介效应,本文参考陈维涛等[39]和温忠麟等[40]的中介效应模型后,设计出如下模型:

[Envc,t=β0+β1·Accli,c,in,t+β2·Accgi,c,in,t+β3Xi,t+β4Vc,t+λc+λin+εi,c,in,t] (6)

[Ln(tfpi,c,in,t)=δ0+δ1·Accgli,c,in,t+δ2·Accgi,c,in,t+δ3·Envc,t+δ4Xi,t+δ5Vc,t+λc+λin+εi,c,in,t (7)]

[Envc,t]为城市c在t年所面临的市场环境,表示为中介变量。式(1)的[α1和α2]是城市内可达性和城市间可达性对企业生产率的影响;式(7)中的[δ1和δ2]是控制市场环境影响后,城市内可达性和城市间可达性分别对企业生产率的直接影响,[β1×δ3]和[β2×δ3]是可达性通过市场环境分别对企业生产率的间接影响[40]。

1. 产品市场竞争

表4是产品市场竞争对可达性影响全要素生产率的中介效应检验结果。具体而言,首先对可达性是否能够加剧产品市场竞争进行验证。表4中第(2)列的回归结果显示,城市内可达性和城市间可达性对产品市场竞争的作用系数分别为-0.043和-0.307,即可达性的改善降低了产品集中度,加剧市场竞争,与假设2中理论分析一致。第(3)列在基准回归的基础上引入市场竞争当作中介变量,可看出城市内可达性和城市间可达性对企业全要素生产率的直接影响的系数为0.026和0.278,通过1%的显著水平检验。与第(1)列的城市内可达性和城市间可达性对全要素生产率的总效应存在差异,且市场竞争对全要素生产率的影响显著,说明可达性在一定程度上通过改变企业所在市场的竞争程度进而影响其自身的生产率。产品市场竞争在可达性影响全要素生产率的过程中发挥出中介作用。为检验产品市场竞争影响机制的稳健性,改变企业全要素生产率的计算方法,用tfp2替换tfp1重新进行回归,结果如第(4)列所示,表明回归结果具有稳健性,即产品市场竞争在可达性影响企业生产率的过程中发挥出中介作用。

2. 要素市场扭曲

表5报告要素市场扭曲对可达性影响企业全要素生产率过程中的中介效应检验结果。具体而言,第(2)列为可达性对要素市场扭曲的影响结果,无论城市内可达性的改善还是城市间可达性的改善均会降低要素市场的扭曲程度,与理论分析结果一致。其中,城市间可达性的改善对要素市场的影响相对较大。因为可达性的提升降低要素的流动成本,但是城市间可达性的改善相对带动生产要素流动的范围更大,使得生产要素有更多选择,所以城市间可达性的改变对要素市场扭曲的影响更大。

表5中的第(3)列在基准回归的基础上引入要素市场扭曲当作中介变量。结果显示,城市内可达性和城市间可达性对全要素生产率的直接影响系数分别为0.030和0.307,且均通过1%的显著水平检验,小于城市内可达性和城市间可达性对全要素生产率的总效应,且要素市场扭曲对全要素生产率的影响显著。可见,要素市场扭曲在可达性影响全要素生产率过程中发挥出了中介作用。为检验回归结果的稳健性,本文更改全要素生产率的计算方法,用tfp2替换tfp1重新进行回归。结果如第(4)列所示,表明要素市场扭曲在可达性影响全要素生产率过程中的中介作用具有稳健性,即要素市场扭曲在可达性影响企业生产率的过程中发挥出中介作用。

为了进一步确认市场环境是否可达性影响全要素生产率的中介变量,我们进行更加严格的检验。从表4和表5中可知都显著不为0,证明中介效应是显著的。与此同时,本文將进一步检验经过中介效应的回归系数和是否显著。采用迈克尔·索贝尔(Michael M. Sobel)[41]的方法,计算出产品市场竞争作为中介变量时城市内可达性和城市间可达性的统计量Z值分别为41.83和30.30,均明显大于1%显著性水平上的临界Z值2.58[42];要素市场扭曲作为中介变量时,城市内可达性和城市间可达性的统计量Z值分别为15.45和11.96,大于1%显著水平上的临界Z值。意味着中介效应具有稳健性,进一步证明要素市场扭曲在可达性影响全要素生产率的过程中的中介效应具有稳健性。

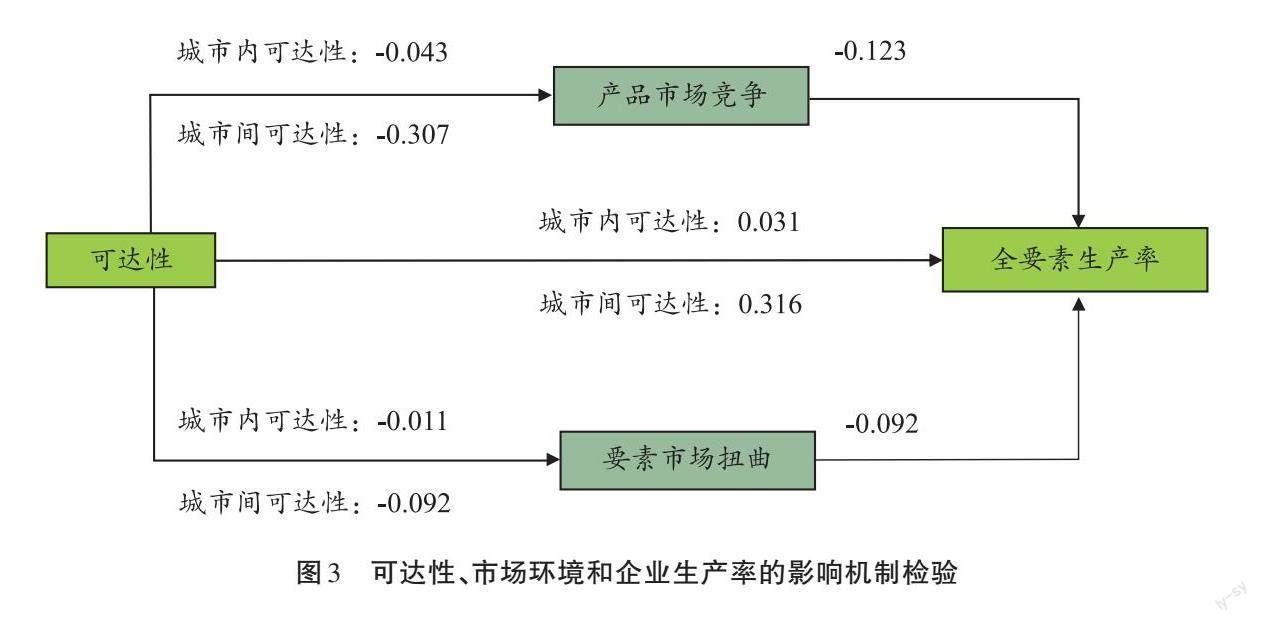

可达性对全要素生产率的影响机制检验结果如图3所示。城市内可达性通过产品市场竞争间接影响全要素生产率的强度为0.005,且路径系数在1%的水平上显著,占总效应(0.031)的17.06%;产品市场竞争在城市间可达性影响全要素生产率过程中发挥的中介作用为0.049,占总效应(0.316)的11.95%。城市内可达性和城市间可达性通过要素市场扭曲间接影响全要素生产率的强度分别为0.001④和0.008⑤,占各自总效应的3.26%和2.68%。产品市场竞争的路径系数在1%的水平上显著,这表明城市内可达性和城市间可达性能够通过加剧产品市场竞争,从而进一步促进全要素生产率的提升。

综上所述,可达性对企业全要素生产率的影响机制为:一方面,可达性的改善加剧产品市场竞争,激烈的产品市场竞争刺激全要素生产率的提升;另一方面,可达性的提升减缓要素市场扭曲,要素市场扭曲程度的降低促进全要素生产率的增加。从影响机制的作用强度来看,产品市场竞争发挥的中介作用强度相对大于要素市场的中介作用强度。

(三)异质性分析

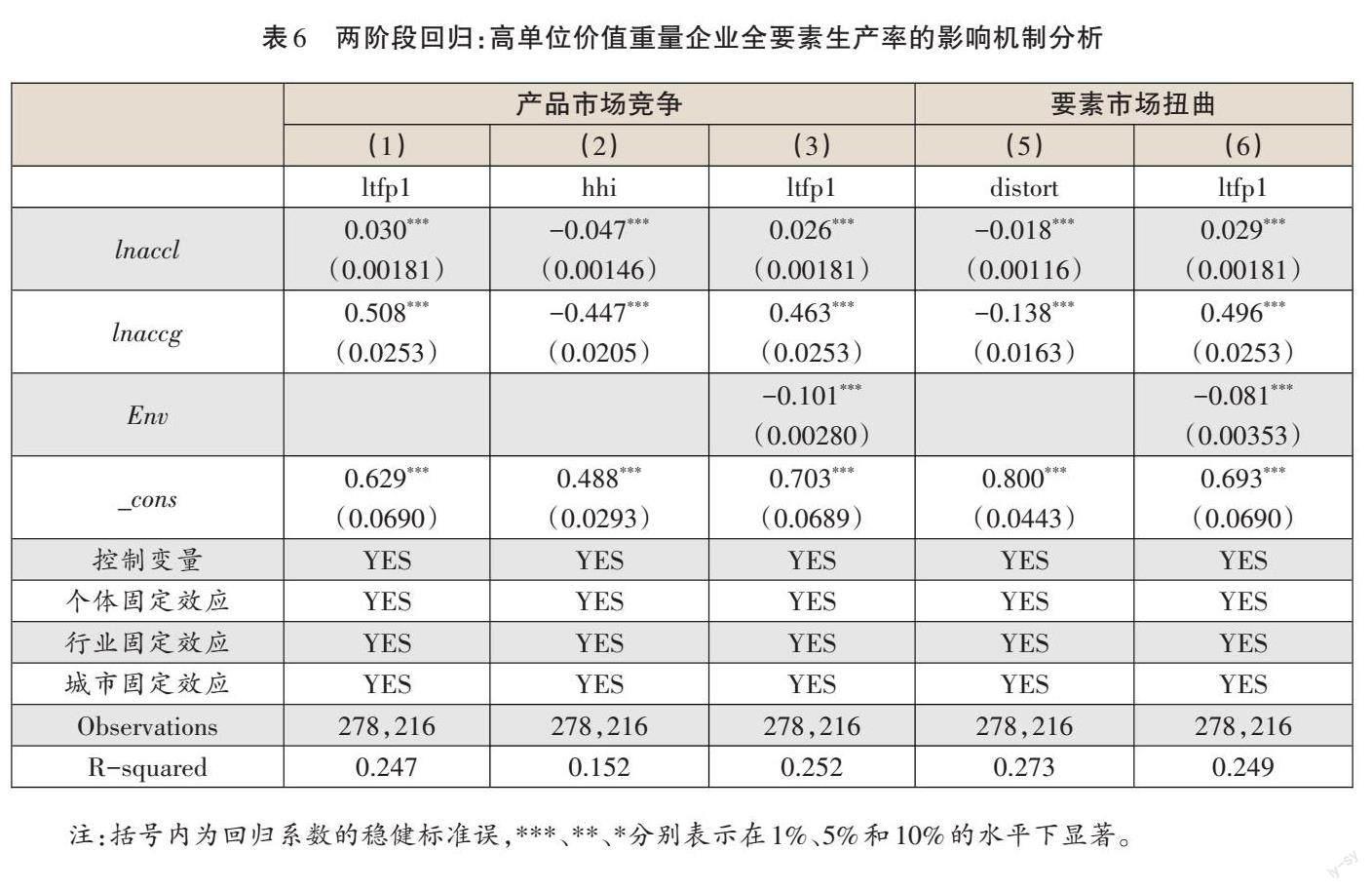

可达性能否显著影响企业全要素生产率,与行业是否依赖于交通运输有关。不同行业对运输成本的敏感程度存在差异,因此,本文以行业对运输成本的依赖性为依据对不同行业企业进行异质性分析。我们根据产品的单位价值重量对行业进行划分,单位价值重量越高,对运输成本的依赖程度越强,对可达性的要求更高。本文借鉴路江涌等(2007)[43]的方法来测算不同行业的单位价值重量,将大于和小于单位价值重量均值的样本分别称为高单位价值重量和低单位价值重量。由表6第(1)列与表7第(1)列可知,可达性对高单位价值重量的企业全要素生产率的影响强度更大。

对于高单位价值重量行业企业来说(表6),城市内可达性通过产品市场竞争和要素市场扭曲对企业全要素生产率间接作用强度分别为0.005和0.001,分别占总效应的15.82%和4.86%;而城市间可达性通过产品市场竞争和要素市场扭曲对企业全要素生产率的间接影响分别为0.045与0.011,占总效应的8.89%和2.20%。即城市内可达性和城市间可达性通过市场环境影响企业全要素生产率的间接效应占比分别为20.68%和11.09%。表7为低单位价值重量企业全要素生产率的影响机制分析,城市内可达性通过产品市场竞争和要素市场扭曲对其生产率间接影响分别为0.006和0.001,分别占总效应的19.65%和3.45%;而城市间可达性通过产品市场竞争和要素市场扭曲对企业全要素生产率的间接作用分别为0.037与0.008,占总效应的14.61%和3.15%。即城市内可达性和城市间可达性通过市场环境影响企业全要素生产率的间接效应占比分别为23.1%和17.76%。

综上所述,高单位价值重量企业受可达性的影响程度更大,可达性通过市场环境影响低单位价值重量企业全要素生产率的间接影响相对大于对高单位价值重量企业全要素生产率的间接影响。因为低单位价值重量企业的重量/价值比率较低,如计算机设备制造业,对运输成本的依赖度相对较低。与运输成本相比,低单位价值重量企业更多考虑企业的人力资源、市场规模等非运输成本因素。而市场环境通过影响非运输成本因素进而改变企业生产活动,因此,可达性引起的市场环境的改变对低单位价值重量企业影响更大。

四、结论与思考

在工业转变发展的大背景下,企业全要素生产率是工业提质增效的关键。因此,本文使用2003—2012年工业企业微观数据,对企业进行空间可视化处理,探讨了可达性、市场环境与全要素生产率的关系。本文发现:(1)可达性对企业全要素生产率具有促进作用。城市内可达性和城市间可达性均可带动企业全要素生产率的提升,但是城市间可达性对企业生产率的影响更大。(2)可达性会通过改变市场环境,间接影响全要素生产率。具体来看,可达性通过作用于产品市场竞争和要素市场扭曲两个中介变量间接影响企业全要素生产率。其中,产品市场竞争在可达性影响全要素生产率过程中的中介作用大于要素市场扭曲的中介作用。(3)不同行业之间的影响机制存在差异。可达性对强运输成本敏感度全要素生产率的影响程度大于弱运输成本敏感度全要素生产率的影响程度,低运输成本敏感度的企业的间接影响占比要大于高运输成本敏感度企业的间接影响占比。

在建立全国统一大市场、畅通国内国际双循环的背景下,结合上述研究结论,本文提出提升企业生产率措施:第一,在区域间加强互联互通,促进城市间高速公路、高铁等交通基础设施的建设,弱化城市边界,降低城市间的空间限制。这其中重要的是政府应打破体制障碍和行政区域限制,通堵点、畅流通,鼓励企业在不同城市间进行生产活动。第二,在制度上创造流动的市场环境,强化市场基础制度规则的衔接与统一,鼓励企业之间的人流、物流和信息流等要素快速流动,引导生产要素在更大范围内有序自由流动,强化市场资源配置作用,充分利用市场机制,为企业发展夯实基础。第三,丰富市场培育领域制度供给,在企业上实施灵活的“因类施策”,对于运输成本敏感度强的企业,可以支持其在区域内交通发达的地方选址,提高其可达性,促进企业全要素生产率的提升;而对于运输成本敏感度弱的企业而言,其对可达性的变化不敏感,可以通过优化市场环境,激发可达性对该类型全要素生产率的促进作用。

参考文献:

[1] 蒋海兵、徐建刚、祁毅:《京沪高铁对区域中心城市陆路可达性影响》[J],《地理学报》2010年第10期,第1287-1298页。

[2] 王雨飞、倪鹏飞:《高速铁路影响下的经济增长溢出与区域空间优化》[J],《中国工业经济》2016年第2期,第21-36页。

[3] Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Nancy Qian, “On the Road: Access to Transportation Infrastructure and Economic Growth in China” [J], Journal of Development Economics, 2020(145).

[4] 劉生龙、胡鞍钢:《交通基础设施与经济增长:中国区域差距的视角》[J],《中国工业经济》2010年第4期,第14-23页。

[5] 张天华、陈力、董志强:《高速公路建设、企业演化与区域经济效率》[J],《中国工业经济》2018年第1期,第79-99页。

[6] David Alan Aschauer, “Is Public Expenditure Productive?” [J], Journal of Monetary Economics, 1989(2):177-200.

[7] 张勋、王旭、万广华、孙芳城:《交通基础设施促进经济增长的一个综合框架》[J],《经济研究》2018年第1期,第50-64页。

[8] 龙小宁、高翔:《交通基础设施与制造业全要素生产率——来自县级高速公路和中国工业企业数据库的证据》[J],《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2014年第5期,第43-53页。

[9] 毛琦梁、王菲:《比较优势、可达性与产业升级路径——基于中国地区产品空间的实证分析》[J],《经济科学》2017年第1期,第48-62页。

[10] 刘秉镰、刘玉海:《交通基础设施建设与中国制造业企业库存成本降低》[J],《中国工业经济》2011年第5期,第69-79页。

[11] 李涵、黎志刚:《交通基础设施投资对企业库存的影响——基于我国制造业企业面板数据的实证研究》[J],《管理世界》2009年第8期,第73-80页。

[12] Chad Shirley and Clifford Winston, “Firm Inventory Behavior and the Returns from Highway Infrastructure Investments” [J], Journal of Urban Economics, 2004 (2): 398-415.

[13] 杜兴强、彭妙薇:《高铁开通会促进企业高级人才的流动吗?》[J],《经济管理》2017年第2期,第89-107页。

[14] 陈婧、方军雄、秦璇:《交通发展、要素流动与企业创新——基于高铁开通准自然实验的经验证据》[J],《经济理论与经济管理》2018年第4期,第20-34页。

[15] 袁立科、张宗益:《可达性与区域创新系统相关性初探》[J],《科技管理研究》2006年第9期,第229-231页。

[16] 周浩、余壮雄、杨铮:《可达性、集聚和新建企业选址——来自中国制造业的微观证据》[J],《经济学(季刊)》2015年第4期,第1393-1416页。

[17] Adelheid Holl, “Manufacturing Location and Impacts of Road Transport Infrastructure: Empirical Evidence From Spain” [J], Regional Science and Urban Economics, 2004(3):341-363.

[18] 杨开忠、董亚宁、顾芸:《运输成本、异质性企业迁移与区域平衡发展——基于集聚与增长整合理论的研究》[J],《系统工程理论与实践》2019年第10期,第2466-2475页。

[19] Kenneth J. Arrow, Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention [M], New Jersey: Princeton University Press, 1962.

[20] Philippe Aghio, Peter Howit and Susann Prantl, “Revisiting the Relationship Between Competition, Patenting and Innovation” [J], Advances in Economics and Econometrics, 2013 (63):451-455.

[21] 文雯、黄雨婷、宋建波:《交通基础设施建设改善了企业投资效率吗?——基于中国高铁开通的准自然实验》[J],《中南财经政法大学学报》2019年第2期,第42-52页。

[22] 郭将、许泽庆:《工业多样化集聚、空间溢出与区域创新效率——基于空间杜宾模型的实证分析》[J],《软科学》2019年第11期,第120-124、137页。

[23] 李爽:《要素价格扭曲、政治关联与中国工业企业的技术创新积极性》[J],《财贸研究》2018年第7期,第1-14页。

[24] G. Steven Olley and Ariel Pakes, “The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry” [J], Econometrical, 1996(6):1263-1297.

[25] James Levinsohn and Amil Petrin, “Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables” [J], The Review of Economic Studies, 2003(2):317-341.

[26] 邢立全、陈汉文:《产品市场竞争、竞争地位与审计收费——基于代理成本与经营风险的双重考量》[J],《审计研究》2013年第3期,第50-58页。

[27] 戴魁早、刘友金:《要素市场扭曲与创新效率——对中国高技术产业发展的经验分析》[J],《经济研究》2016年第7期,第72-86页。

[28] 林伯强、杜克锐:《要素市场扭曲对能源效率的影响》[J],《经济研究》2013年第9期,第125-136页。

[29] 樊纲、王小鲁、朱恒鹏主编:《中国市场化指数:各地区市场化相对进程报告》[M],经济科学出版社,2010年。

[30] 韦倩、王安、王杰:《中国沿海地区的崛起:市场的力量》[J],《经济研究》2014年第8期,第170-182页。

[31] 毛其淋、盛斌:《中国制造业企业的进入退出与生产率动态演化》[J],《经济研究》2013年第4期,第16-29页。

[32] 沈国兵、于欢:《企业参与垂直分工、创新与中国企业出口产品质量提升》[J],《广东社会科学》2019年第6期,第13-23、252页。

[33] Rainer Lueg and Boris Genadiev Borisov, “Archival or Perceived Measures of Environmental Uncertainty? Conceptualization and New Empirical Evidence” [J], European Management Journal, 2014(4): 658-671.

[34] 刘小玄、李双杰:《制造业企业相对效率的度量和比较及其外生决定因素(2000—2004)》[J],《经济学(季刊)》2008年第3期,第843-868页。

[35] 王贵东:《1996—2013年中国制造业企业TFP测算》[J],《中国经济问题》2018年第4期,第88-99页。

[36] 许政、陈钊、陆铭:《中国城市体系的“中心—外围模式”》[J],《世界经济》2010年第7期,第144-160页。

[37] Joseph M. Hilbe, Negative Binomial Regression [M], New York: Cambridge University Press, 2011.

[38] 徐茗麗、庞立让、王砾、孔东民:《治理成本、市场竞争与全要素生产率》[J],《中南财经政法大学学报》2016年第2期,第130-139、160页。

[39] 陈维涛、韩峰、张国峰:《互联网电子商务、企业研发与全要素生产率》[J],《南开经济研究》2019年第5期,第41-59页。

[40] 温忠麟、张雷、侯杰泰、刘红云:《中介效应检验程序及其应用》[J],《心理学报》2004年第5期,第614-620页。

[41] Michael E. Sobel, “Direct and Indirect Effects in Linear Structural Equation Models” [J], Sociological Methods & Research, 1987 (1):155-176.

[42] David P. MacKinnon, Chondra M. Lockwood, Jeanne M. Hoffman, Stephen G. West and Virgil Sheets, “A Comparison of Methods to Test Mediation and Other Intervening Variable Effects” [J], Psychological Methods,2002(1):83-104.

[43] 路江涌、陶志刚:《政治庇护与改制:中国集体企业改制研究》[J],《经济研究》2007年第5期,第104-114页。

注释:

①数据来源:国家统计局2006年、2021年《国民经济和社会发展统计公报》。

②这里的行业代码参考《国民经济行业分类与代码(GB/T 4754-2002)》。

③中心城市包含直辖市、省会和计划单列市,分别为北京、上海、天津、重庆、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川和乌鲁木齐。

④0.001=[(-0.011) × (-0.092)]。

⑤0.008=[(-0.092)× (-0.092)]。

作者简介:魏新月,交通运输部科学研究院助理研究员。冉忠明,南开大学经济学院博士研究生。

责任编辑:卢小文