叶舟:河西走廊是读不完的大书,我愿终身为徒

2023-05-30口述叶舟整理罗昕周洋帆

口述|叶舟 整理|罗昕 周洋帆

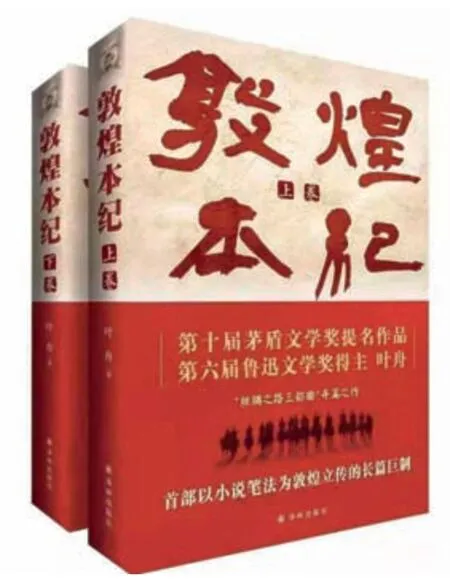

2018年,我的第一部长篇小说《敦煌本纪》出版。“敦煌”是我写作的源头和母题,我写过很多关于敦煌的诗歌,甚至原本的写作计划,也是要写《敦煌本纪》的续集。是父亲的一个电话,改变了我的写作方向。

父亲希望我能写一部有关故乡的小说,在生命最后的时光,他还在用乡音跟我讲过去的事情。

顺着父亲的记忆与讲述,我找见了整个故事的要义,一步步探寻到西部文化的密码,发现了中华文明的精神原乡,发现了生生不息的民族精神。

我也慢慢意识到,河西走廊就是我此生的课堂,我写下的每一行诗歌、每一部小说,其实都是在回答提问,在交卷,在加入一阕众生的合唱。很幸运,我能用自己的这支笔,去做一个一块伟大地理的书写者,去做一个伟大文明的“儿子娃娃”,这是河西走廊的赐予,我从不敢懈怠。

2022年12月,《凉州十八拍》由浙江文艺出版社出版。我算是兑现了当初对父亲的承诺。

从校园到大地深处

我打小就想当作家。本来我的数学成绩也挺好,但上了初中,我对数理化就没了兴趣。当时我的语文老师是郭淑慧老师,她是退休后被学校返聘的,沈阳人,语文课讲得可好了。刚开学,我就写了两篇满分作文,她就领着我去别的班上朗读,在秋天烟雨迷蒙的校园里,从一个教室出来,再去另一个教室。如果下一篇写得好,依然是这样,那画面就像老奶奶领着孙子在周游列国一般。当时我就觉得,我的作文好得不得了,虚荣心爆棚,也隐约产生了想当作家的念头。1978年,我考上了甘肃省最好的中学—兰州一中,在那里幸运地遇见了特级教师李自功先生。当作家这个念头便越发地强烈了。我怀念两位老人家,我知道这就是一种恩养。

那时候,我偏科很严重,最差的时候,物理考了5分,化学考了25分,但文科一直很好。到了高二文理分科,我是第一个举手报名上文科班的。1984年,我考上了西北师大中文系,就读于汉语言文学专业,开始拼命阅读各种文学作品,和伙伴们一起办诗社、办诗刊。我大一就发表了第一组诗歌,大二发表了第一个短篇小说,那篇小说还发在了《作家》杂志上,这让我的虚荣心再次爆棚。因为前面有史铁生、王蒙,后面则是韩少功,我一个在校大学生的处女作放在里面,这肯定是值得骄傲的,况且还得到了100多块的稿酬—那时我一个月的生活费才20块5毛。真的,少年是需要鼓励的,也因为这段经历吧,后来我做老师,做媒体,但从来也没有放弃过写作。

我的大学时代,校园里诗歌氛围浓厚。1987年,一次有关新诗的研讨会在兰州召开,很轰动,“朦胧诗”的代表性诗人差不多都来了。我和同学们跑去看,别人就指给我们说那位是舒婷,那位是北岛,那位是杨炼,我们都崇拜得要死。那时候我们都相信,文学是一件优美而体面的事情。

那一时期,我们这批大学生读到的书都差不多,比如“走向未来丛书”、拉美文学、寻根文学等等。我跟同学们的兴趣和理念渐渐出现了分野,我这样一个在城市长大的孩子,带着好奇与冲动,开始频频出走,“十八岁出门远行”,野生了起来,散养了起来。这么多年,我几乎走遍了整个西北,也渐渐地找到了自己的写作版图,比如敦煌,比如祁连山,比如河西走廊,这是我此生的课题,一辈子也读不完的大书,我愿终身为徒。

或许是年龄渐长的缘故,对本土地理和文化也有了更深刻的认知,热情不减。我的阅读兴趣后来发生了转变—我开始喜欢读地方志,读民间史料,对虚构文本的兴趣反而不大。比如,地方文化馆油印出来的那些东西,尽管文学性不高,但它们充满了各种有趣的细节,呈野生状态,让我迷恋不已。

从敦煌到河西走廊:父亲改变了我的写作方向

这种对地方志的阅读兴趣也影响了我后来的小说创作,包括《敦煌本纪》和《凉州十八拍》。

《敦煌本纪》本就是一个开放式的结尾,一帮少年出走敦煌,各寻未来,我都已经把续集的故事构思好了。因为我对敦煌周边的几个地点还不太确定,就跟朋友们又去了一趟敦煌。不料那一日,我接到了父亲的一个电话。因为当时我们进入祁连山里考察,手机完全没有信号,失联了多日。在电话那头,父亲先是很紧张地问我在干吗,得知实情后,他嘱咐我注意安全,还说“我肯定打扰你了,抱歉”。我感觉不大对劲,还发现他有些气短,便赶紧回到了兰州。第一眼看到父亲时,我就意识到,一个人的衰老不是一个过程,而是一刹那的事情。

我父亲是甘肃武威人,二十几岁只身来到兰州,安家落户,自此很少再回家乡,但他一辈子乡音未改。我曾经许诺要给他写一部关于家乡的书,他很期待。《敦煌本纪》出来后,他还问过我:“你怎么写的是敦煌呢,河西走廊的第一站不是凉州吗?”那天看着父亲插上了氧气管,我突然间决定,要把我手头所有关于敦煌题材的写作计划都束之高阁。我必须抓紧时间,首先为父亲写一本书。真的,我有了一种跟生命赛跑的感觉。在接下来的47个月中,我几乎马不停蹄,甚至没能歇息过哪怕一天。写作必须有一种纪律,强大而刻板的纪律,宁可十年不要将,不能一日不拱卒。在交出书稿的那一刻,差不多4年时间过去了,我等于又读完了一次本科,真是悲欣交集、感慨良多啊。

出现气短后,父亲每天夜里总要起来好几次,长时间地吸氧,我和弟弟妹妹换班守着他。轮到我了,晚上10点多照顾他歇息后,我却怎么也睡不着,就打开个小台灯悄悄地翻阅资料。有一天我听到他问,你在看什么东西?我说,我在看凉州史料,还有些不大明白的地方。

这以后,父亲在夜晚吸氧的时间就变成了一个特别的契机。我总是问这问那,大到过往的历史,小到他幼年时的饮食、服饰、方言、村庄的规模、各个家门的情况,等等。上了年纪的人,可能对眼前的事情记不住,但对过去的事却记得比谁都清楚。有天深夜,父亲忽然拔掉了鼻管,对我说了四句他自己整理的“凉州宝卷”:天凭日月人凭心,秤杆凭的定盘星;佛凭香火官凭印,江山凭的是忠义。我当即被这样惊世骇俗的句子给镇住了,赶紧抄在纸上。我知道自己抓住了那一根线头,找见了整个故事的腔调,也摸到了将来《凉州十八拍》的心跳与核心要义。这是父亲的加持,更是凉州的赐予。

但悲哀的是,2020年7月20日,父亲还是走了,他没能等到这本书的面世,我恍惚成了孤儿,这部书也成了孤儿,无人认领。在成书的时候,我特地腾出一页雪白的纸,将父亲整理的那四句话印在了扉页上,心香泪洒,策励自己。除夕的早上,我在父亲的墓前敬献了《凉州十八拍》这套书,我终于兑现了当初对他的承诺。我想,每一本书都有自己的使命,无论作者出于什么样的意志去写这本书,冥冥之中真的有一种深情主义的东西存在。

成为真正的“儿子娃娃”

2018年之后的这几年,我就只想做好这一件事。在父亲的帮助下,《凉州十八拍》渐渐定型。它又是一部百万字大长篇,以《赵氏孤儿》为引子,以古代十大名曲之一《胡笳十八拍》为结构,讲述的是清末民初发生在河西走廊,以凉州为历史舞台的一个个生死故事。小说的时间背景恰恰契合了父亲的童年与少年时代。我相信,奔跑在当年凉州天空下的那一帮“儿子娃娃”当中,有一位就是我的父亲。

我就想在这个庞大的故事里,在河西走廊这一片当年中国的孤悬之角,喊出一帮少年,让他们去撒野,去淬火,去失败,去进取,而后凛然天地、热血人间,成为一群真正的“儿子娃娃”。在我看来,这样的禀赋和气质,恐怕也只有在边地与旷野之间才能完成,凉州恰巧满足了我的全部想象,同时也可以安放下那一群从不安分的少年。“人事慷慨,烈士武臣,多出凉州……崇节俭,敦礼让,质而不野,尚武兴文”,书中有这样一行题记,来自《四库全书》的甘肃通志卷,它就像一团灯火,笼盖了全文,照亮了每一个人物的面庞。

这个“救孤”的故事当中频繁出现一个切口,这个孤儿原本姓什么?回答说,姓续。什么续?答复说:续命的续,续香火的续。—我以为,这才是《凉州十八拍》真正的精神底色,也是整个故事的主轴。

你也可以说这部书描写的是一个关于忠义的故事,但它其实早已溢出了这个概念,有的人忠于恩情,有的人忠于土地,有的人忠于信仰,他们都是我所说的深情主义者,虽千万人,吾往矣。

自古以来,河西走廊不仅提供了一种地理上的战略纵深,而且还提供了一种文化的纵深、思想的纵深。寻龙问穴,爬梳历史,我们这个民族最初的精神原点其实就是从这个方向上获得的。我们的边塞诗,我们的英雄主义和浪漫主义,我们少年时代的目光,概出于此。

我一向认为,凉州乃至于整个河西走廊,实际上是中华文化的仓储之地,对于它的重新发现和认知还远远不够。我曾经写过一篇散文《何为丝绸之路—以河西走廊为例》,文中说当时对整个西北边疆的经略其实有两个集团,一个是军事集团,另一个则是文人集团,在军队收复山河之后,文人们就跟了上去,像李白、高适、王昌龄、王之涣、岑参、王翰等诗人开始为这片大地贴上标签,他们用诗歌给每一座山冈、每一条河流、每一块绿洲命名。我想说的是,中国人的精神原乡也在这里,开疆拓土的边塞诗恐怕也只有在这样的壮烈风景中才能写就。

我以前写过一组诗,指认祁连山就是一根思想的脊椎,贯穿了西北腹地,挂起了一片高迥的大陆。其实,祁连山北麓的这一条河西走廊,也像脊椎一般,统摄了我的全部写作。恰恰是在对这一条漫长且伟大的精神之路的追逐与书写中,我形成了自己的文学疆域、文学版图,也构筑了自己的词汇表。无论是前期的诗歌和散文,还是现如今的《敦煌本纪》《凉州十八拍》,莫不如此。

说真的,一旦谈到河西走廊,我就立刻热血沸腾,乌鞘岭、古浪、凉州、武威、山丹、焉支山、甘州、张掖、肃州、酒泉、嘉峪关、沙州、敦煌、阳关和玉门关……这些青铜质地的名字,几乎全是伟大而古老的文化密码,它们就像琴键一般,哪怕我念叨起来,都觉得古风扑面、神圣无比。

对于河西走廊的认知与思考,从《敦煌本纪》到《凉州十八拍》,全是百万字的篇幅。它们以小说的形式,让我释放了迄今为止全部的想象,用尽了各种力所能及的手段,美美地撒了一回野。

再者,我执拗地认为,河西走廊境内的四郡两关,祁连山下的那一片片缠绵的绿洲,假如没有百万字的浩大篇幅,便不足以去描写它的威仪、气节和魂魄,也难以刻画出它的庄严法相。这是文学的自觉,同时也是历史的律令。