肾嗜酸细胞瘤的临床及影像学征象分析

2023-05-30王佳韩俊马建兵薛超

王佳 韩俊 马建兵 薛超

肾嗜酸细胞瘤(Renal oncocytoma,RO)是一种少见良性肿瘤,发病率仅次于肾血管平滑肌脂肪瘤,起源于肾近曲小管上皮细胞,血供十分丰富,约占肾脏肿瘤的3%~7%[1-2]。RO 可发生于任何年龄段,中老年人好发,男性较女性多见,临床表现不典型,多为体检时偶然发现,部分患者出现腰痛、血尿或腹部包块等症状[3]。术前诊断容易与肾癌相混淆,因此,提高术前RO 的诊断准确率,可减少过度治疗。本资料收集在本院经手术病理证实的10 例RO,回顾性分析其临床表现及影像学特点,旨在提高其术前诊断水平。

1 资料与方法

1.1 临床资料 收集本院2015 年1 月至2021 年12 月经手术病理证实的10 例RO 患者的资料,其中男、女各5 例,年龄20~76 岁,平均(58.7±15.7)岁。7 例无明显临床症状,其中3 例体检时意外发现,另4 例因其它检查发现肾占位;2 例有腰痛症状,1 例出现腹部疼痛。纳入标准:(1)临床资料完整;(2)术前均行腹部增强CT 检查,图像清晰;(3)CT 检查前未接受任何治疗及穿刺活检。

1.2 仪器与方法 检查设备为东芝Aquilion one 320 螺旋CT 机,管电压120 KVp,管电流运用东芝SureEXP.3D技术自动测算,螺距1.0,层厚5 mm。采用CT 平扫和多期增强扫描(包括皮质期、实质期)。仰卧位,扫描范围包括整个肾区,扫描过程嘱患者屏气。平扫后高压肘静脉注射非离子型造影剂(枢刻明300 mgI/mL)80~90 mL,速率4.5 mL/s,在腹主动脉(肾门水平)设阈值为220 HU,阈值触发得到皮质期图像,60~90 s 后得到实质期图像。

2 结果

2.1 肾嗜酸细胞瘤的临床及影像表现 10 例RO 均为单发,位于左肾者4 例,右肾6 例;肿瘤最大径1.9~6.7 cm,平均(3.47±1.70)cm,肿瘤形态规则,呈圆形或类圆形,8 例RO 向肾外生长,肾局部轮廓饱满或向外突出,2 例向肾窦生长;肿瘤边界清晰者8 例,边界模糊者2 例。CT 平扫表现为等或稍低密度肿块,密度不均者5 例,3 例病灶内部可见囊变,1 例肿瘤内部可见斑点状钙化,病灶内未见明显出血及坏死征象,平扫CT 值25~44 HU。增强扫描皮质期肿瘤实性成分明显强化,CT 值40~130 HU,强化幅度为15~105 HU,6例肿瘤实性成分强化程度低于邻近正常肾皮质,余4 例肿瘤实性成分强化程度等于或高于肾皮质;增强扫描实质期7 例病灶持续强化,CT 值30~105 HU,呈“快进慢出”表现;4 例肿瘤中央可见星芒状或小斑片状无明显强化区;1 例肿瘤内部出现“车辐状”强化;2 例出现“节段性增强翻转”征象;2 例可见肿瘤血管影。典型病例见图1、2。

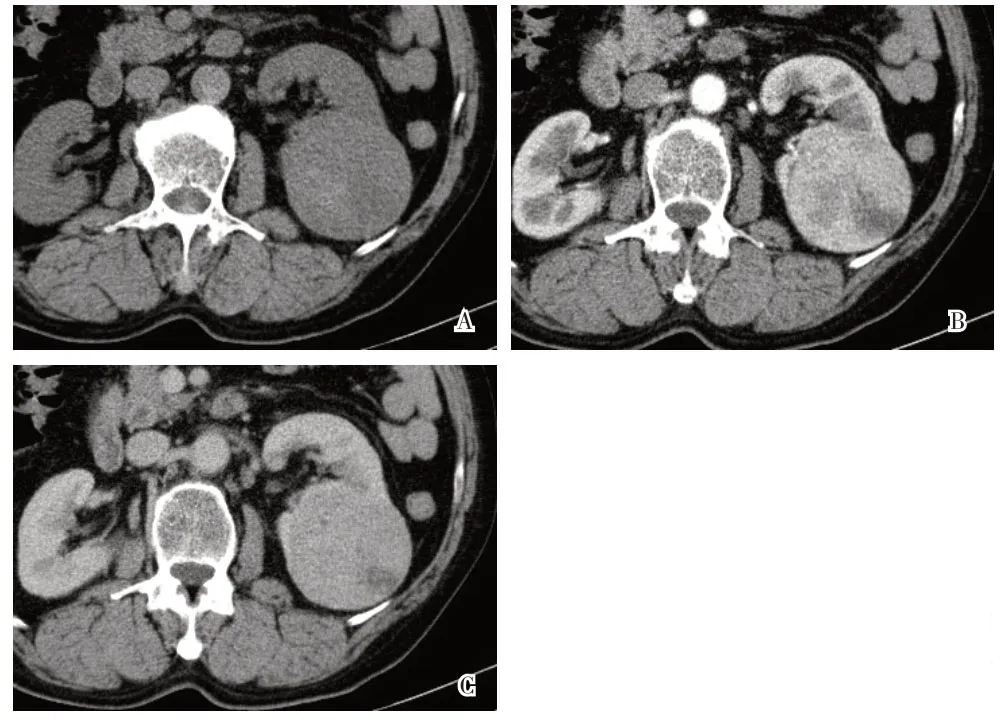

图1 左肾上极嗜酸细胞瘤。A.左肾上极等密度肿块,中央见“星芒状”低密度区。B.增强扫描皮质期肿瘤实质明显强化,并见“车辐状”强化,“星芒状”低密度区未见明显强化。C.增强扫描实质期肿瘤实质进一步强化,“星芒状”低密度区范围缩小

图2 左肾中极嗜酸细胞瘤。A.左肾中极等密度肿块,边界清晰。B.增强扫描皮质期肿瘤不均强化,强化程度低于肾皮质,肿瘤内见斑片状低强化区。C.增强扫描实质期肿瘤强化程度减低,原低强化区强化增高(节段性增强翻转)

2.2 手术及病理表现 术前影像诊断为肾癌8例,行腹腔镜下肾根治性切除术,另2 例术前考虑为RO,行腹腔镜下肾部分切除术。术中可见瘤肾饱满或局部轮廓向外突出,肾脏包膜完整、无侵犯,肾周脂肪间隙清晰,未见肿大淋巴结。大体标本示肿瘤呈圆形或类圆形,边界清晰,无淋巴转移,肿瘤切面呈棕色或灰褐色,质软,其中4 例肿瘤内部见星芒状灰白色纤维瘢痕。镜下肿瘤细胞排列呈腺管状、巢状,胞质内含丰富的嗜酸性颗粒,核无异形,核分裂象罕见。

Zipple 在1942 年首次报道RO,而直到1976 年,RO 才被公认为一种独立性的疾病进行报道[4],其是一种特殊的良性肾脏肿瘤,病因尚不完全清楚,患者临床大多无症状,偶可出现腰痛、腹痛、血尿、腹部包块等表现。本组10 例RO 中7 例(70%)无临床症状。

目前,CT 作为最常用的影像学检查方法,具备操作简单、无创,空间和密度分辨率较高的优点,尤其是增强CT,不但能清晰的显示肿瘤的部位、形态、大小、边界,还可显示肿瘤血管及与周围组织的关系。RO 的术前诊断主要依赖于影像学检查,提高对RO 影像诊断的准确率,对于临床决策和预后评估具有重要意义。

RO 多位于肾皮质区,形态规则,多呈圆形或类圆形,部分可见肾局部向外隆起,肿瘤大多包膜完整,边界清晰,有时可见肿瘤压迫周围肾实质所形成的假包膜征象[5-6],肿瘤内部多无明显坏死、出血、钙化征象,本组仅1 例肿瘤内见斑点状钙化。CT 平扫肿瘤多呈等或稍低密度,当与邻近肾实质密度相当时,极易漏诊,故增强检查对该病的检出有重要意义。RO 为富血供肿瘤,增强扫描早期常出现明显强化[7-8],本组6例(60%)皮质期肿瘤实性成分明显强化,但强化程度低于肾实质,这与肾透明细胞癌皮质期强化程度多高于肾实质不同,与卢洁等[9]研究相符;本组7 例(70%)RO 肾实质期呈“快进慢出”持续性强化表现,与肾透明细胞癌“快进快出”增强模式不同。

当肿瘤缺血灌注不均时可出现不均匀强化的特点,本组10 例RO 皮质期扫描病灶实性成分明显均匀强化,其中4 例病灶中央见“星芒状或小片状”瘢痕,瘢痕无明显强化,实质期扫描瘢痕显示更为清晰,部分病例瘢痕范围较前缩小,部分学者认为这可能是由于肿瘤生长较慢,内部长期缺血,并出现成纤维细胞增生所致[10-11],因此肿瘤越大,出现此征象的可能性越高,这与本研究结果相符,本组出现“星芒状”瘢痕的4 例病灶,最大径为3.6~6.7 cm,但此征象并非RO 所特有,部分肾嫌色细胞癌内部也可出现,其发生率较RO 低;有时肾透明细胞癌内部出现坏死也与星芒状瘢痕较难鉴别。另本组1 例RO 增强扫描时出现“车辐状”强化,这可能由于肿瘤生长过快,中间出现纤维瘢痕所致。

KIM 等[12]最早发现部分<4 cm 的RO 在CT 增强扫描皮质期出现节段性高强化或低强化区,而在分泌早期出现翻转现象,表现为原来高强化区强化减低,而低强化区强化增高,将其称之为“节段性增强翻转”,这种现象可能与肿瘤基质内瘤巢、小管和腺泡排列的紧密程度不同有关。本研究有2 例出现“节段性增强翻转”现象,肿瘤最大径均<3 cm,与WOO 等[13]研究结果相符。但也有学者认为“节段性增强翻转”现象与CT双期增强时间有关,与肿瘤大小无关[14],因此,仍需扩大样本量继续研究。肾嫌色细胞癌中也可出现“节段性增强翻转”,但发生率较RO 低[15],虽然该征象缺乏特异性,但仍可缩小诊断范围。

综上所述,肾嗜酸细胞瘤是一种富血供的良性肿瘤,多无明显临床症状,肿瘤多为圆形或类圆形,边界清晰,多呈明显持续性强化,肿瘤内可见“星芒状”瘢痕和“节段性增强翻转”征象,但诊断“金标准”仍为病理性检查。本研究不足之处为样本量不大,对结果可能造成一定影响。