诉源治理视域下三调联动体系构建及机制创新

2023-05-30李露卫欢

李露 卫欢

摘 要:

社会经济的深刻转型对社会治理产生重要影响,建立符合社会发展特征并满足人民现实需要的纠纷解决机制,是创新和加强社会治理的重要内容。在诉源治理中通过融合人民调解、行政调解、司法调解的“三调联动”工作体系,构建了矛盾纠纷多元化解新格局。文章梳理了三类调解形式的历史发展过程及面临现实问题,以贵州省“三调联动”体系为案例分析,发现人民调解法治保障不足,行政调解程序不统一、调解管辖不明晰,司法调解存在调解和审判职责如何有效运行、调解时限要求过于笼统、任意反悔权等问题。通过构建区隔与融贯相结合、制度性联动、数据赋能“三调联动”有机体的工作机制,从而充分发挥“三调联动”从源头上调解纠纷的综合治理效能。

关键词:

诉源治理;民事纠纷;三调联动;体系构建

中图分类号:DF714

文献标识码:A

文章编号:1000-5099(2023)02-0111-14

汇集更多法治力量、加大引导和疏导力度,从源头化解纠纷[1],要求建立多元化解纠纷体系,有效整合调解资源,强化调解职能,形成工作合力,而坚持源头治理、标本兼治、重在治本,促使矛盾纠纷源头解决成为系统解决社会风险的根本方法。诉源治理的组织资源涉及人民法院、行政等各方面力量,诉源治理的活动空间涉及诉讼之外及诉讼之内,诉源治理的目标既调控诉讼增量也有源头根除争议[2]。通过构建“人民调解”“行政调解”“司法调解”为一体的“三调联动”工作体系,一方面贯彻落实党的二十大报告中完善社会治理体系、提升社会治理效能的时代命题,另一方面顺应诉源治理新格局构建的要求,同时也是深入贯彻以人民为中心发展思想的必然要求。相较于诉讼和仲裁而言,“三调联动”工作体系具有灵活、便捷、及时、高效的特点,在有效保护老百姓的合法權益的同时,为社会负面情绪提供规范化的释放路径,在逐步构建法治社会的过程中,促进公众参与,维护社会稳定,使纠纷解决更加高效便民。

一、诉源治理视域下“三调联动”理论审视

“不能使民无讼,莫若劝民息讼”。我国自古以来就倡导“天下无讼”“以和为贵”的价值追求,崇尚人际和谐的社会环境,“消未起之患、治未病之疾,医之于无事之前”“为之于未有,治之于未乱”,和谐无讼是中华传统法律文化价值取向和智慧经验的重要体现。解决纠纷是我国传统正义体系的一个核心目的,在诉讼至少化、法庭判决和正式司法花费最小化基础上的社会和谐最大化是尽可能实现的目标[3]。近年来,随着我国社会结构转型和经济利益格局变革,加之全民法治意识的提高,人们在选择纠纷解决方式上观念也发生了转变。尤其是立案登记制度改革以来,司法诉讼成为人们解决纠纷的首选,人民法院逐渐从传统观念中化解矛盾的“最后一道防线”演变为“首道防线”,突出表现在人民法院受理诉讼案件数量的成倍增长。然而,无论从审判效率还是判决结果看,诉讼都并非解决矛盾纠纷的最良之策,这就对矛盾纠纷的诉源治理提出了更加迫切的需求。从诉源治理概念的逻辑起点出发,其立足点在于“治理”,从区别于“管理”重在合理分工的理论逻辑来看,“治理”更重在形成合力解决本质问题。因此,诉源治理的最终目标不单是降低人民法院诉讼案件受理数量,而是借助联动方式形成合力从源头解决矛盾纠纷。

采用联动调解的方式从源头化解纠纷在我国由来已久,且我国古代民间调解制度呈现出四个鲜明的特点:一是调解适用的范围广泛,几乎包括了所有的民事纠纷以及部分轻微刑事案件;二是调解形式丰富多样,总体上包括官府调解、民间调解和官批民调所谓“官批民调”,是指州县官府接到诉状后,认为案件可不必采用堂审的方式进行的,将案件“批”给民间组织或人员进行调解,官府对民间调解的结果予以确认的调解方式。旧时尚不存在结构完整的民间调解组织,通常情况下,承担民间调解任务的主要是村寨中德高望重之人或“寨老”。“官批民调”的程序为:起诉、受理、官批、民调、禀复及和息、销案。如果“官批民调”不成功,则可重新进行司法程序进行审理。三种基本形式,其中,官批民调之传统,犹在明清为盛依据清代浙江台州司法府志记载:当时72件争讼案件中有25件是通过“官批民调”的方式解决的。,与当今的行政调解与人民调解连接调解类似行政调解与司法调解相联合的情形在古代并非鲜有:清乾隆年间,山东曹州乡绅张某无子,后收养其二侄为子,后因该二子不孝,张某便让其二人归宗。二子诉至官府,理由是《大清律例》第78条载明:“若养同宗之人为子,所养父母无子而舍去者,杖一百,发付所养父母收管。”张家是当地的名门望族,其二子的生父乃系张某的胞弟,张某与其胞弟素来感情和睦,故州府认为该案可调,便决定采用调解的方式了解此案。后州府结合张家学识渊源,将调解地点选至书院。最终,该案在州府的主持下调解结案。;三是调解具有一定强制性,作为一种处理一般民事纠纷的必经程序,纠纷双方直接诉至官府若未经调解,将会被视为“越诉”;四是调解以家长式的训导和道德教化为主要方式。随着现代法治的不断完善,从平台、机制和制度等层面着手提升调解主体的作用和功能是突破调解困境和问题的途径[4]。

(一)“三调联动”的多重理论视角

1.情理法动态平衡视角

情理法之间如何在矛盾中找到互通,是自然法学与分析法学素来的争议焦点。从法律和社会学层面来看,这里的“情”是指民情风俗,它能反映社会绝大多数民众的“民心民意”;“理”则是指世间公认的道理,即天经地义,类似于西方的“自然法”,其主要反映客观性。“法”是人们对于人类社会合作秩序规则的有意创设,具有较强主观性。中国古代纠纷的解决要求顺人情,循天理,遵法度。从当今社会治理逻辑来看,法之位阶高于理,理之位阶高于情。天理、国法、人情这三个概念在本质上既互相联通而又存在矛盾,发现正确妥当的法律之标准恰在于三者互相沟通或同一之处。情理主义与德治或人治主义是中国文化的特点,解决纠纷通常是情为基础,理为本,法为末[5]。情理和法律是实质内容和外在形式的关系,情理为优化法律提供基础,同时法律又是情理实现的方式。矛盾化解的一个逻辑起点就在于民俗、民风、民意、民情与法律判断之间的兼容性与叠合度。“三调联动”机制通过多元解纷发挥其各自调解优势,通过最能体现公众意志、社会利益与价值观念,让情、理、法因素此消彼长,维持在一个动态的平衡当中[6]。正是由于这种动态平衡,使得社会矛盾冲突得到有效的控制,更易于群众接受调停处理的方式和结果,真正达到诉源治理的目的。

2.程序正义理念视角

程序正义是指司法过程的公平和法律程序的正义,即裁判过程中“看得见的正义”。程序正义在整个法治建设中居于枢纽地位。长期以来,人们对司法调解与程序正义之间的冲突之声不绝于耳,主要体现在两个方面:其一,进入诉讼程序后,办案法官兼具裁判者和调解主导者双重身份,基于办结案件因素的影响,办案法官为促成调解有向当事人施加压力的可能,对民事诉讼的自愿原则造成一定冲击,甚至有损司法公正;其二,民事诉讼立法方面,对司法调解程序规定的不完善,难以保障诉讼调解有章可循,既不能实现程序正义也使得诉讼调解并未充分发挥其化解纠纷的作用。而“三调联动”通过发挥人民调解的便捷性和行政调解的即时性,能有效化解一定数量的纠纷,达到诉源治理的同时,一定程度上避免司法调解陷入程序正义争议的境地。

3.司法资源效率视角

效率是指从一个给定的投入量中获得最大的产出,即以最小的资源消耗获得同样多的效果或以同样多的资源消耗取得最大的效果。程序法领域里的司法效率,是尽量减少国家的“审理成本”和当事人的“诉讼成本”[7]。自2015年立案登记制实施以来,人民法院受理案件数量呈井喷式增长,当事人无论大小纠纷,纷纷诉诸司法解决[8]。在有限的司法资源利用中,发挥其最大的效率,需要从完善诉讼程序和优化司法资源配置两个方面入手。而优化司法资源配置又不可避免地提及诉源治理问题。通过“三调联动”的多元解纷模式,使诉前调解、行政机关调解等多元化纠纷解决方式发挥其原有的作用,可以缓解简单案件对于司法资源的浪费。同时通过设置一定的程序,加重当事人的责任,同时提供选择空间,以使其主动寻求其他更经济的方式解决纠纷。

4.多元主体协同视角

与过去“单打独斗”的解纷模式不同,随着现代社会经济体制的深刻改革,利益格局的深刻调整,思想观念的深刻变化,矛盾纠纷也呈现出数量大、种类多的特点,成为影响社会稳定的重要因素。这些矛盾纠纷主要是因为利益问题引发的非对抗性人民内部矛盾,很大一部分可以通过多元调解的方式解决。现代治理理论与实践表明,多元主体的有效协作配合,有效化解纠纷的同时对于加强基层治理体系和治理能力现代化建设也具有重要意义。价值观和纠纷的多元必然要求纠纷化解方式的多元,只有全面动员社会力量,凝聚多元主体,推动形成优势互补、专群结合、融合发力的多元共治格局,才能真正实现纠纷的多元化解,满足人民群众不同的纠纷解决需求。“无讼”更加注重实质和谐,而非杜绝一切讼争,通过多种渠道妥善化解矛盾。“三调联动”突出整体性、关联性和协同性,科学把握发展阶段各层次、各领域、各环节的关联性和耦合度,形成全方位协同、全要素集成、多领域联动的整体合力。从源头化解矛盾纠纷,有利于充分调动各方面的积极性,实现优势互补,提高矛盾纠纷调处效率[9]。协调使用预防措施、解纷措施和修复措施,综合使用非诉讼方式与诉讼方式,同时兼顾政策工具和社会工具,将强化化解矛盾纠纷的效能。

社会的价值多元,决定了我们不能用同一标准去度量和取舍权益。多元价值论在肯定司法诉讼程序对矛盾纠纷化解作用的同时也认为法律并非绝对的正义,不能面面俱到。价值和正义观的多元化、價值冲突与社会主体关系的多元化、纠纷解决手段功能和当事人偏好的多元化为多元化纠纷解决机制的建构提供了正当性基础,同时多元化纠纷解决机制在减缓诉讼压力,弥补司法缺陷,促进司法改革,实现多元正义,合理有效解决社会纠纷,充分尊重发挥社会自治,增强认同感和凝聚力等方面发挥着巨大作用。“三调联动”通过一种更具可选择、包容、多元的解纷化解方式,在优化司法资源利用的同时,避免了以法律规定这种单一的标准作出判定,实现情理法之间的动态平衡,从而实现实质性化解纠纷的诉源治理。

(二)三类调解联动工作的必要性分析

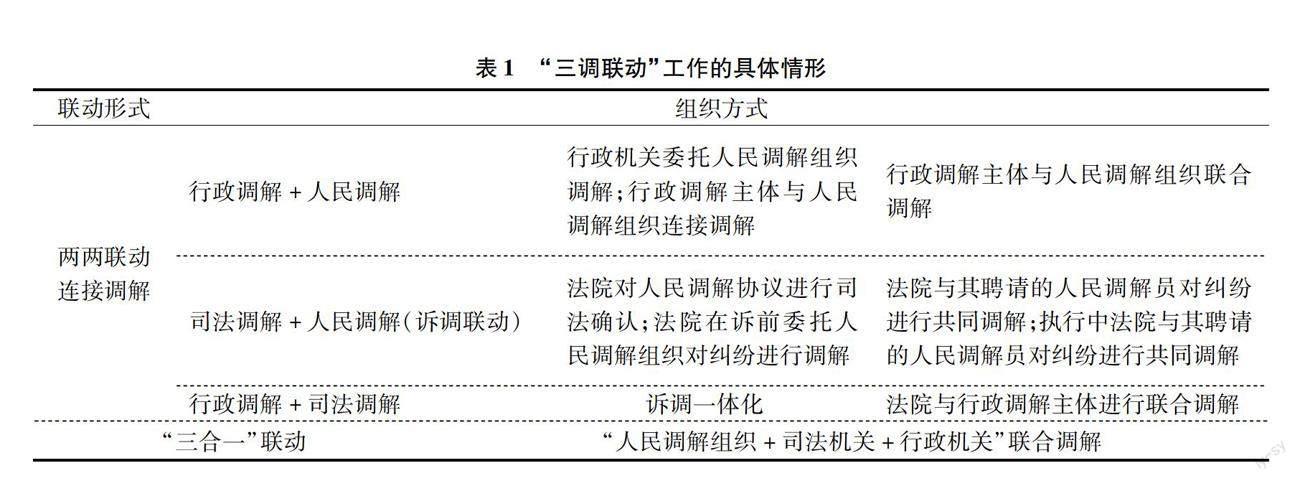

诉源治理工作要求社会力量助力,同时将治理端口前移,努力把矛盾纠纷防范在源头、化解在基层。三类调解的核心区别在于调解主体不同,并因联动调解的主体不同可将“三调联动”分为“两两联动”和“三合一联动”两大类。在联动调解方式上,又可分为连接调解和联合调解两大类。所谓连接调解,是指一种调解方式置于另一种调解方式之前,不同调解主体介入纠纷调解存在先后顺序。将“三调联动”工作的具体情形进行细化(见表1)。

2006年中共中央通过《中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》提出:“建立党和政府主导的维护群众权益机制,实现人民调解、行政调解、司法调解有机结合。”2007年7月9日,财政部、司法部联合下发《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》(财行[2007]179号),就人民调解工作经费开支范围和保障办法进行了规定。2009年10月30日人力资源和社会保障部、司法部、中华全国总工会等各部门联合下发《关于加强劳动人事争议调解工作的意见》(人社部发[2009]124号),2010年1月8日,司法部、卫生部、保监会联合下发《关于加强医疗纠纷人民调解工作的意见》(司发通[2010]5号),前述两个有关劳动人事争议和医疗纠纷人民调解制度构建的规范性文件,是各部门积极探索在重点领域推进人民调解的有效尝试,也为《中华人民共和国人民调解法》的制定和出台奠定了基础。2011年4月22日,中央综治委、最高人民法院、最高人民检察院、国务院法制办、公安部、司法部、人社部、卫生部等部委联合下发《关于深入推进矛盾纠纷大调解工作的指导意见》(综治委[2011]10号),确定了“坚持调解优先、依法调解,充分发挥人民调解、行政调解、司法调解的作用”的指导思想,奠定了下一步推进形成多元化解矛盾纠纷的“大调解”工作格局的基础。2014年《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》以及2015年中共中央办公厅国务院办公厅《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》均明确指出,要健全社会矛盾纠纷预防化解机制,完善调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制。2017年最高人民法院制定了《关于人民法院进一步深化多元化解纠纷解决机制改革的意见》,人力资源社会保障部等八部门联合制定了《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的意见》。这些文件的出台有力推进了社会矛盾纠纷多元化解机制的建立和完善,但文件层次效力相对较低,制度保障仍不完善,实施效果相对有限。近年全国多省颁布实施了多元化解纠纷促进条例,2023年度《矛盾纠纷多元化解促进法》立法工作正在开展。结合上述有关“三调联动”工作体系的主要规范性文件来看,可将“三调联动”工作体系的主要特点总结如下:第一,具体制度构建方面,以国家层面制度构建为先导和基础,地方人民调解制度构建相较于司法调解和行政调解而言更为全面、完善;第二,行政调解制度建设方面,由于国家和省级层面均未制定有关行政调解的法律法规,因而行政调解相较于人民调解和司法调解而言,可谓短板,在某种程度上导致“三调联动”工作机制难以体系化发展;第三,联动衔接方面,部分规范性文件对人民调解和司法调解的联动衔接进行了规定,但仍缺乏有关人民调解、司法调解与行政调解联动衔接的规定。

从法律地位的明确性和制度构建的整体性来看,在推进诉源治理过程中以人民调解制度为基础的“三调联动,多调对接”工作模式逐步建立。由于三类调解的发展不均衡,导致了联动机制的建立和运行不通畅。现阶段,“三调联动”有关工作机制业已基本建立,但体系化程度不高,顺应“大调解”时代社会矛盾纠纷类型多样化的特征,有必要创新“三调联动”工作机制,进一步强化联动工作机制。

二、“三调联动”工作现状及问题评析

(一)三类调解制度各自运行现状及存在问题分析

1.人民调解制度运行现状

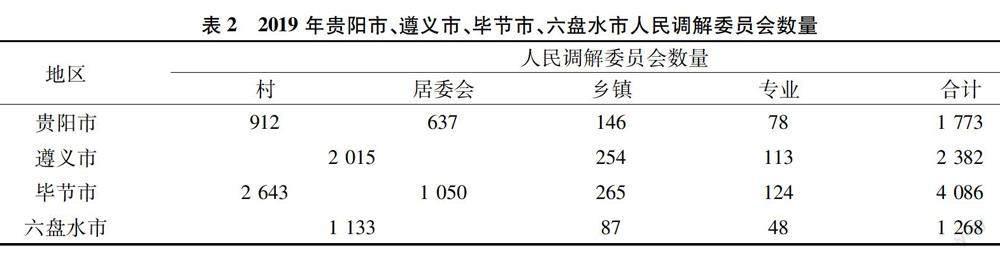

首先,人民调解制度运行情况。一是组织建设方面,现阶段,贵州省各市、州均已建设规范化的人民调解组织。以贵阳市、遵义市、毕节市、六盘水市为例由于在调研过程中,部分地区汇总数据的标准不规范,故仅以较为规范的贵阳市、遵义市、毕节市、六盘水为例。,其村(居)人民调解委员会、乡镇人民调解组织和各专业人民调解组织企事业单位人民调解组织归于专业人民调解组织。的数量参差不齐(见表2);二是模式选择方面,由于省内各市、州经济、社会发展水平各异,故各地在有关“三调联动”平台建设方面采取了不同的模式:(1)“112纠纷解决模式”,即搭建一个党委领导下的市级多元调处联动平台,完善一套以“司法确认”为切入点的多调联动机制,织牢社会第三方调解组织服务网络和“三员两站”便民服务网络,福泉市堪称该模式运用的典型;(2)综合治理模式,如以贵阳市为例,南明区司法局、公安局、人民法院、信访局等部门,建立矛盾纠纷联动调解中心;(3)专业(行业)治理模式,通过构建各专业(行业)人民调解委员会,紧扣“多元化解纠纷机制”的基本要求,拓展专业(行业)调解维度,搭建“三调联动”工作平台,如贵州省钢结构协会人民调解委员会、清镇市设有退役军人纠纷人民调解委员会等;(4)基层联动调解模式,部分村(居)调委会调解不成功或当事人不愿在村(居)调委会调解的纠纷,在征得当事人同意后,召集纠纷涉及的公安、土地、妇联、环保等单位或组织参与调解,尽量化解矛盾纠纷。

其次,人民调解制度存在问题。人民调解制度运行过程中尚存在法治保障不足的问题,主要体现在:(1)专职人民调解员不足。依据贵州省相关要求,行业性、专业性人民调解委员会需配有3名以上专职调解员,乡镇(街道)人民调解委员会需配有2名以上专职人民调解员[10]。2019年,贵州省专职人民调解员人数仅4 360人,兼职人民调解员97 329人。随着多元解纷政策的推进,2022年专职人民调解员人数增加到15 325人(人民调解员总量未增长),但仍然无法满足人民调解之需。导致兼职人民调解员在完成其本职工作后参与调解工作,时间、精力均无法有效保证人民调解工作的持续推进,进而导致纠纷调解效果不佳,结案调解周期长,调解成本高,且普遍存在记录和归档不规范问题。(2)人民调解员经费补贴偏低。首先,各市、州普遍按照最低标准划拨工作经费补贴。以贵阳市为例,相关规定每个村(居)调委会专职调解员固定津贴不低于每人每月160元,个案补贴按照简易、疑难、群体性、重特大划分4个等级,分别给予不低于60元/件、150元/件、500元/件、1 000元/件经费补贴,在实际过程中,区级财政部门均按最低标准发放;其次,貴州省绝大多数行业性、专业性人民调解组织的工作经费均未纳入财政,由成立协会(组织)自行解决,严重妨碍了行业性、专业性调解委员会的发展。

2.行政调解制度运行现状

行政调解制度运行情况。一是规范性文件制定和效果发挥方面。与全国数量众多的行政调解规范性文件相比,现阶段,贵州省仅有贵阳市于2012年4月24日以政府规章的形式颁行了《贵阳市行政调解暂行办法》,以及2020年贵州省知识产权局印发的《贵州省专利纠纷行政调解工作办法》。《贵阳市行政调解暂行办法》对行政调解进行了界定,并对当事人申请行政调解的条件、当事人在行政调解活动中的权利和义务以及行政调解的程序等相关问题进行了规定。在规范性文件适用方面,主要以行业行政调解适用行业性法律法规的方式为主。《贵州省专利纠纷行政调解工作办法》较为完整地规定了涉专利纠纷行政调解的管辖范围、立案条件、调解程序和时限等,适应了新形势下对知识产权保护工作的新要求,做法值得推广。除了规范性文件制定涉及面有待拓宽外,与人民调解和司法调解相比,有权开展行政调解的机构和人员触角密布,但行政调解在“声势”和“效果”上却远逊于其他调解机制。同时,省内有相当一部分取得显著效果的行政调解却在以人民调解的名义发挥作用,例如,基层司法行政组织在指导人民调解工作的过程中以人民调解的名义进行调解。

二是制度保障方面。作为“三调联动”工作体系中制度构建的短板,行政调解在贵州省的制度保障较为欠缺,导致其运行效果并不理想。首先,调解主体方面。大部分单位采取设立行政调解领导小组的方式,对相关工作进行统一安排、领导部署,各相关处室以协同合作、共同调解为原则对纠纷进行调解。在实际应对纠纷的过程中,主要有两种模式:一是由各单位的法规处承担行政调解职能。例如,省及市、州商务主管部门均设有法规处、科(室),组织承办行政应诉、行政复议、组织听证及行政赔偿等。其中,贵阳市商务局设有商务纠纷行政调解室,与局政策法规处合署办公。二是由具体业务处室承担具体行政调解工作。对于专业性较强的纠纷,例如知识产权领域、住建领域的纠纷,主要由业务处室承担调解任务。

三是调解程序方面。其一,行政调解程序不统一。众多涉及行政调解的规范性文件均未对行政调解程序进行统一的规定(见表3)。涉及行政调解主体与范围的规范性文件众多,导致行政调解程序缺乏相对统一的规定。虽然《贵阳市行政调解暂行规定》对行政调解的范围、申请、当事人在行政调解中的权利和义务、行政调解协议书应当载明的事项、行政调解协议的性质等做出了较为详尽的规定,但经过8年的施行,贵阳市行政调解仍存在程序不统一、调解协议格式不统一、卷宗归档不规范等情况,如部分行政机关在调解成功后,用会议纪要代替调解协议,导致行政调解与司法调解无法衔接。并且省内其余地区均未制定有关行政调解的程序性规范,导致目前有关行政调解的程序性规范适用主要还是以各行业主管部门制定的规定为主,行政调解程序不统一是导致现阶段行政调解与人民调解、司法调解联动衔接困难的重要原因,也是“三调联动”工作机制难以体系化发展的症结所在。其二,行政调解管辖不明晰。行业主管部门制定的规范性文件仅针对本行业内纠纷的行政调解程序进行规定,但实际生活中,大量纠纷都是跨行业的。在行政调解管辖权不明晰的情况下,各部门间相互推诿的情形时有发生,申请人在选择行政调解管辖机关时有较大的盲目性、随意性。职能管辖规则适用于案情较简单且仅由一个职能部门管辖的案件,但面对复杂案件,需要多部门联合调解时,则出现各部门相互推诿的情形,以及当事人重复向行政单位申请调解等现象,导致行政调解无法实际进行。其三,缺乏有关行政调解考核的规定。目前,行政机关人少事多,工作人员需负责大量行政事务,而行政调解需要耗费和挤占大量工作时间。加之行政调解工作缺乏考核指标和硬性要求,工作人员对行政调解不重视、无耐心现象日益凸显,导致行政调解制度运行不畅,行政调解案件质量、数量下滑也在所难免。

3.司法调解制度运行现状

首先,司法调解制度运行情况。随着调审关系的政策转变,司法调解制度构建的落脚点也在调解型、审判型与结合型三种类型当中不断地发生重点转移。诉前调解效果显著,全省诉源治理工作初见成效,2022年1至11月,贵州省法院新收案同比减少13.6万件,“万人起诉率”数值从2021年度的137.83件/万人下降至2022年第二季度的66.67件/万人,与去年同期相比下降17.83件/万人,全国排名由2021年第四季度第22位上升2022年第二季度第16位。2022年以來,在新收案件呈现持续下降的同时,贵州法院受理案件总数从下半年开始,整体呈下降趋势,为五年来首次出现。当前诉源治理新格局正在形成,纠纷解决更加高效便民。近几年随着贵州省司法调解制度的配套日趋完善,已基本建成人民调解与司法调解衔接的工作机制:一是开展诉前诉中人民调解。省内有关诉前诉中人民调解工作,以贵阳市最为典型。按照《贵阳市关于开展民商事案件诉调对接工作的实施方案》要求,贵阳启动民商事案件诉调对接工作试点,南明、云岩、观山湖三个试点区均在2019年6月组建机构,并从场所及设备保障、人员队伍建设等方面着力探索诉前人民调解机制。三个试点调解中心自正式运行至2019年12月31日共计调解案件2 440件,调解成功1 627件,调解成功率达到了66.7%。其中,南明区民商事案件调解中心调解涉及金额约13 719.58万元;云岩区民商事案件调解中心调解涉及金额约4 198万元;观山湖区民商事案件调解中心调解涉及金额约9 151万元[11]。二是对人民调解协议进行司法确认。《人民调解法》第三十三条及《最高人民法院关于人民调解协议司法确认程序的若干规定》是人民调解协议司法确认和执行机制的依据。当事人向法院申请司法确认并成功的人民调解协议8 944件,占比8.3%。人民调解协议司法确认率较低,既说明纠纷当事人对司法确认的程序不了解,又反映了人民调解与司法调解的联动衔接不通畅。

其次,司法调解制度存在问题。经过长期实践探索,司法调解取得了一定成效,但在定位、程序、当事人反悔权等方面仍存在问题:一是有关司法调解的定位。司法审判和司法调解都属于法院的工作职责,但二者在适用对象、所针对的问题、所依赖的社会及社会效益方面均有区别。调解从本意上说是一种合意,其重在充分尊重当事人的意愿,促成当事人之间的协商,因而调解程序甚为灵活;而审判是法官基于法律事实、法律关系和法律适用做出的法律判定,以严格法律程序为要件。司法调解制度的本意是缓解法院受理和审理案件的压力,减少诉累,降低诉讼成本,提高纠纷解决效率。司法调解制度设置不应当增加法官的职责,它应当起到减轻法官工作负担的作用。然而,现阶段“调审合一”模式使法官集调解与审判职能为一身,在部分纠纷解决过程中,反而加重了法官的负担。二是有关司法调解的程序。《民事诉讼法》对司法调解的时间、次数等缺乏明确、具体的限制,仅要求在调解不成的情况下及时作出判决。《关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》对于调解时限的要求过于笼统,当事人往往利用这一漏洞拖延调解时间,司法调解中“久调不决”的现象突出。尤其在部分调解难度大、调解周期长的案件中,调解的繁冗程度甚至超过审判。三是有关当事人反悔权。根据《民事诉讼法》第九十九条规定“调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的,人民法院应当及时判决”。因此,当事人反悔调解协议不需要任何理由,形成“任意反悔权”。司法实践中,部分当事人仅在送达时拒绝签收即可认定调解程序的终结,这种情况不但损害了法院的权威,也造成司法资源的浪费。当事人“任意反悔权”的滥用是导致部分当事人不愿意接受司法调解的主要原因。

(二)衔接联动机制运行现状

首先,调解机制“两两衔接”方面。其一,司法调解与人民调解、行政调解方式的衔接。从当前情况来看,司法调解与行政调解之间联动较少,与人民调解之间互动较多。法院将诉至法院但未立案的案件向人民调解委员会推送,委托人民调解委员会进行调解,纠纷各方达成调解后再通过人民调解协议司法确认的方式赋予人民调解协议强制执行力。其二,行政调解与人民调解、司法调解的衔接方面。目前,各专业行政调解委员会运行情况较好的是依托公安交通管理局快处快赔中心建立的道路交通事故调解委员会。各地区的道路交通调解委员会基本能按照相关程序性规定推进行政调解,达到了较好的三个效果的统一。以贵阳市为例,2019年经快处快赔程序达成调解的交通事故有74 052起。此外,部分地区以医疗责任保险制度为后盾,将医疗纠纷行政调解与人民调解相结合,运行情况令人满意。然而,由于行政调解主要以行业主管部门为主导,在具体工作方面难免呈现两极分化的局面:部分单位如财政厅、林业局等单位从未接到过自然人、法人和非法人组织的行政调解申请,因而行政调解工作从未实质性展开。而诸如涉及医疗、住建等与公民生活关系密切的领域,则属于纠纷高发领域,这类纠纷高发领域往往适用调解较多。在纠纷较为集中的领域,行业主管部门在进行调解的过程中,由于行政调解的程序性规定不足,规范化程度不高,出现了对行政调解、人民调解、上访事件处理不做严格区分的情形。例如,医疗纠纷调处过程中,行政主管部门介入调解后,对调解不成的纠纷,往往会将其移交给医疗纠纷人民调解委员会再行调解,则纠纷调处手段由行政调解转变为人民调解。但是,由于缺乏有关行政调解的程序性规定,行政调解的过程并未标准化记录并规范化存档。

其次,“三调联动”体系间的信息互通共享机制建设方面。2011年4月,中央综治委、最高人民法院、最高人民检察院等各部门联合印发《关于深入推进矛盾纠纷大调解工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)中要求加强矛盾纠纷“大调解”信息化建设,建立信息资料库。实时动态掌握矛盾纠纷的总体状况和个案进展情况,实现矛盾纠纷化解横向、纵向信息共享,以信息化带动规范化,提高大调解工作效率。但由于贵州省内各市、州社会经济发展存在差异,信息化平台建设较为落后,各地区、各单位的人民调解、行政调解、司法调解工作均未进入信息化处理和共享的阶段,导致人民调解、行政调解、司法调解工作互为孤岛,无法进行信息互通。部份涉及跨地区、跨行业的调解工作重复进行,消耗了大量的人力、物力、财力,也给群众增加了负担,严重阻碍了贵州省“三调联动”工作的发展。

最后,关于“三调联动”机制是否能真正体现贵州省多元化解决纠纷的“大调解”格局。自《指导意见》实施以来,贵州省深入落实,现阶段“三调联动”工作机制的基本构架得以建立。由于人民调解、行政调解、司法调解自有的制度缺陷,以及在衔接过程中出现的问题。目前,“三调联动”工作机制难以体现大调解的纠纷化解理念。从本质上说,“三调联动”工作机制是一种新的社会治理方式,其强调的是政府、社会组织、社区、人民调解组织、企事业单位等多方主体以协商、合作、对话沟通等手段,在法治的构架内引导和调整社会事务、安排和处理社会关系,以多种路径对纠纷进行化解。从这个意义上来说,“大调解”格局下的多元化纠纷化解机制应当注重两方面的建设:一是受理范围应当广于传统的调解受案范围,在“大调解”格局下调解的依据灵活性大,同时可以克服法律固有的一些缺陷。因而应当适当扩展“三调联动”工作机制的覆盖范围,使其能够真正成为一种便捷、便民、快速、高效的纠纷解决机制。二是着重构建“大调解”格局下的“三调联动”工作机制作为社会稳定的“减压阀”,其必须承担起搭建政府、社会和公众之间沟通交流的平台重任,从这个意义上说应当根据实际需要开拓新的纠纷解决路径。

以贵州省为例观察,诉源治理工作取得初步成效,从2022年诉源治理工作启动以来,贵州省人民法院与省人社厅等19家单位开展“总对总”诉调对接,建立矛盾纠纷源头化解联动机制。加快推进“互联网+多元解纷”,人民法院调解平台入驻调解组织1 974个、调解员6 307名,成功调解案件51.01万件,平均每小时就有11.65件案件在网上成功化解,为老百姓节约诉讼费2.19亿元,实现矛盾纠纷解决“多、快、好、省”。當前,三类调解制度在发挥自身作用之时,存在各自调解机制自身的不足,同时“三调联动”工作还存在衔接问题,如何形成科学的联动工作机制存在诸多挑战。

三、面向诉源治理的“三调联动”体系机制创新

正是由于调解制度具有相当的灵活性和法定限度内的自由裁量性,因此正当程序对调解制度的保障功能更加凸显。调解,包括司法调解、行政调解和人民调解,与诉讼审判都需要居间的主持者,除承担主持工作外,还需要对纠纷进行分析与评判[12]。目前,由法院主导的纠纷多元化解模式实际上难以有效形成整体合力。真正实现诉源治理需要依靠党的领导、依靠党委统揽全局、协调各方的政治优势,需要构建“三调联动”创新机制,充分发挥各类调解的自身优势,通过共建机构充分发挥自身优势,内外联动,规范和推进矛盾纠纷多元化解工作,实现司法与行政执法的有效衔接,积极促成司法机关、执法机关与社会的良性互动、法院与其他司法机关的互相配合、互相支持,逐步完善党政主导、部门协作、上下联动、齐抓共管、多元化解矛盾纠纷的新格局。除了在公众思想观念上营造选择多元解纷氛围外,更需要在体制机制上重构解决纠纷体系。将非诉纠纷解决机制挺在前面,真正形成“多元调解优先,司法诉讼断后”的递进式矛盾纠纷分层过滤体系。

(一)优化三类调解内部运行机制,奠定平衡有效的“三调联动”基础

研究解决诉源治理问题,首先应当从诉讼数据进行分析,以近3年贵州全省法院受理民事案件的情况来看,纠纷集中高发于借款合同纠纷、婚姻家庭纠纷、邻里边界纠纷、劳动争议纠纷,纠纷冲突的产生既有其共性也有个性。就其共性来说,自从人类进入社会后,便产生了相互攻击和相互抵抗的状态。在对有限资源争夺的情况下,矛盾冲突便随之产生,当冲突上升到纠纷的层面时,通常有第三方介入调停或裁判。裁判的方式主要指仲裁和判决,参与主体和方式较为固定,但通过调解解决纠纷因其主体和模式的不同,各自呈现特有的优势。要使各种调解方式在解决纠纷过程中作用发挥最大化,需要坚持系统观念,做到既有所区隔也有所融贯。诉源治理要求坚持共治共赢,需要社会共同努力,通过共建、共推、共享,才能实现纠纷共治、效果共赢的目标。正确认识系统集成,“整体不等于部分的总和”,而是实现通过融合力量形成整体力量最终产生新的力量的性能质变。重视系统间结构关系状态,增强结构对需求变化的适应性和灵活性,实现系统优化及功能强化[13]。如何构建三类调解发挥高水平调解功能的平衡结构,通过运用“三调联动”解纷机制降低诉讼案件数量,需要在完善各类调解内部运行机制的基础上,提升其联动运行效果,从而达到诉源治理的目标。

1.构建人民调解人财物投入制度体系,前端发力夯实“三调联动”工作体系基础

人民调解兼容并包情、理、法,倡导矛盾在“案结事了人和”价值的指引下消弭,重建基层秩序[14]。减少诉讼案件的根本,需要深化社会基层治理,降低纠纷的发生率,通过优化、健全人民健调解,提高人民调解参与纠纷度,使纠纷止于未发、止于萌芽。由于社会城市化和陌生化的进一步发展,人民调解必然会在改造后重生,且人民调解更多需要依赖官方平台的支持和激励[15],发展专职人民调解员队伍,促进人民调解员队伍建设向职业化、专业化方向发展。相较于兼职人民调解员,专职人民调解员更能够全身心投入到人民调解工作中,发展和优化专职人民调解员队伍,就是为人民调解增添活力,有着固本强基的作用。应当在合理设计专职人民调解员准入制度的基础上,着力构建专职特别是村(居)调委会专职化的人民调解员队伍,并采用考评、考核等方式对其工作成效进行科学评估,进而从源头上提升人民调解员的职业化水平。加强人民调解工作和模块化建设,提高调解效能。将人民调解委员会的工作模块化分割,分为核心工作和辅助性工作两大模块。核心工作即人民调解工作,由人民调解员负责。辅助性工作采用设置公益性岗位或BPO服务外包的方式完成,不但可以促进人民调解员队伍专业化进程,更有利于高效发挥人民调解制度的优势,规范人民调解制度运作。一是设立人民调解特定公益性岗位。司法所公益性岗位人员的职责包括“协助司法所工作人员做好法制宣传、人民调解、法律援助的辅助工作”。可以采用设置公益性岗位的方式予以帮助非专业人民调解委员会,尤其是基层人民调解委员会开展工作。就目前情况来看,公益性岗位人员文化程度偏低、在岗期限短、流动性大,且部分地区公益性岗位裁减现象突出,使得公益性岗位难以发挥其效能。通过提高人民调解公益性岗位招聘条件,强化培训,延长在岗期限,使其满足人民调解辅助性工作的需要,为人民调解制度增添助力。二是建立专业调解辅助工作外包服务模式。针对专业化程度较高的人民调解委员会,案件登记、调解记录、档案整理等辅助性工作可以采用BPO服务外包的方式完成。提高人民调解员固定津贴和个案补贴,健全人民调解工作经费保障奖补机制。

2.构建行政调解的联动调解中枢功能,提升“三调联动”解纷体系响应能力

首先,健全完善行政调解制度的法治保障。一是克服行政类规范性文件效力等级较低,难以为行政调解提供充足的制度保障的客观情况。完善行政调解主体获得规章或规范性文件的授权所做出的行政行为。行政调解作为一种行政行为,亦需遵循“行政法治”基本原则。除有合法之授权外,行政调解的主体、方式、方法、步骤和时限等问题均应制定统一规定并最终体现为程序规范。二是重塑行政调解主体构架。现阶段所适用的“谁主管、谁负责”原则对专业领域的纠纷适用尚可行,但随着新形式纠纷层出不穷、纠纷呈现出多样化、复杂化的特征。纠纷的复杂性决定了在解决纠纷的过程中,单一的行政调解主体往往不能起到良好的调解效果。因此,需采用统一立法的形式,设置行政调解机构的主体资格。三是厘清行政调解管辖范围。统一行政调解立法,明确行政调解的范围、完善行政调解程序,并将行政调解置于“三调联动”的大背景下,强调与其他纠纷解决机制之间的衔接。其次,建立人民调解与行政调解形成互通和互补的机制。结合专业人民调解委员会建设情况,适当扩大行政调解范围,有机整合行政调解、人民调解资源。行政调解和人民调解的结合方式,无论采用联接调解,抑或联合调解,均应当具备以下几个条件:所调解的纠纷具有一定专业性,例如医疗纠纷、知识产权纠纷等,需要调解员具备较强的专业知识,村(居)调解组织难以调解。纠纷具有一定的疑难、复杂性,在有效界定行政调解范围的基础上,需要行政机关和社会公眾共同参与对纠纷进行化解。最后,制定多部门联动调解政策。完善行政调解联动制度,对涉及多部门的矛盾纠纷实行首接负责制,由首接单位负责组织涉及的其他单位共同调解,避免纠纷当事人在数个行政机关之间重复申请、行政机关分别调解等情况出现,提升行政调解效率,减轻群众负担。必要时,行政机关可委托第三方参与调解,调解成功并经行政机关对调解协议审查认可后,出具调解协议书并向第三方支付调解经费。

3.明确司法调解制度融合与独立辩证定位,基于程序正义建构合理调审模式

诉讼调解区别于诉外和解的症结在于审判权介入的限度问题[16]。首先,明确诉源治理背景下司法调解的定位:融合与独立。诉源治理以综合协调处理社会纠纷为宗旨,着力构建一个相互协调、相互贯通的调解体系。能动司法演绎是诉源治理背景下司法调解制度改革的基本途径。同时,司法调解具有的专业化特征,使其在解决社会纠纷时又具有相对独立性。划定调审界限,避免“调审合一”模式对司法公信力可能带来的影响。在案件诉讼过程中,办案人员可以根据案件情况适时组织调解,调解贯穿于整个诉讼过程中,不限于诉前。在此情况下应当适当限定司法调解的时间、次数,同时缩短签订调解协议与签收调解书之间的时间,限制反悔权的行使,完善司法调解程序。其好处在于:一方面,可以使审判和调解两种程序并存,并在不同类型的案件中获得有效适用;另一方面,可以进一步探索类型化纠纷的司法调解方法,总结经验,不断完善司法调解制度。其次,加强诉调对接、调执衔接。在探索司法调解与人民调解联动机制的同时,应当加强调解与执行之间的衔接,确保司法调解协议执行率。最后,通过建立信息系统,完善调解案件归档机制,不但能够有效区分行政调解案件、人民调解案件、信访案件等案件类型并对纠纷进行流程化管理,还能对调解纠纷信息进行标准化录,有效解决一事多调的情况。

(二)重构“三调联动”体系,形成解纷强大合力

诉源治理应当是通过宣传引导和调解的提前介入,避免和减少纠纷的发生。把握纠纷发展的规律,提高对纠纷烈度上升判断的敏感度[17]。考虑到系统变化的多种可能性、不同阶段的差异性和结果的不确定性,提前谋划、积极部署。

1.优化调解流程,构建“情理法”融合的系统集成纠纷化解机制

打造区隔与融贯结合的系统集成纠纷化解机制。当矛盾纠纷难以缓解,或不可避免地出现升级倾向时,可以引入司法调解。这里的司法调解指的是司法工作人员的诉前调解,即在纠纷出现调解无果甚至可能质变升级时,人民调解主体可以建议当事人考虑通过诉前调解解决纠纷。诉前调解中,司法人员可在人民调解的基础上,进一步向纠纷各方解释法律规定、分析证据现状、说明诉讼风险等,在纠纷各方对诉讼结果有一定程度预判的情况下,进一步促成调解。尤其对于婚姻家庭案件,在人民调解通过“动之以情”无法调和纠纷的情况下,需要借助司法调解“晓之以理”,以法律为先导,以情理作铺垫,这样既可使得纠纷化解的同时,让规则得以体现,最终实现主流价值观向社会的渗透和融合,达到情理法的动态平衡。同时也可以避免纠纷真正进入诉讼程序后,公开审判、裁判文书公开等诉讼程序带来的纠纷进一步曝光和难以调和。再以劳动争议纠纷为例,劳动争议纠纷初是通过企业劳动争议调解委员会介入进行调解,但如果仅通过企业内部调解难以化解的纠纷的情况下,需要利用劳动关系特有的行政属性,充分发挥行政调解的作用,这也是推动劳动纠纷诉源治理的关键一环。为此,人社部、中政委等九部门于2022年11月16日联合发布《关于进一步加强劳动人事争议协商调解工作的意见》,提出要求健全多种调解机制联动化解纠纷机制,推动最大限度以协商调解等方式柔性化解争议。

促进人力资源与社会保障部门与司法机关、行政等部门的沟通,既能发挥各类调解特有的功能,同时相互有机整合,发挥联防联调联控的社会效应。企业内部调解委员会发挥了解用人单位内部情况和劳动者工作状况的优势,行政调解发挥具有管理职责、行业带动力的优势,帮助企业培养调解人员、开展调解工作。人民调解发挥了解民意擅长心贴心沟通的优势,商(协)会调解组织发挥与企业联系密切的优势,积极化解纠纷、协同社会治理。人力资源社会保障部门、司法行政部门引导和规范有意向的社会组织及律师、专家学者等社会力量,积极有序参与调解工作,进一步增加调解服务供给。从而打造即区隔发挥其各自优势,又相互融贯形成更大合力的系统集成纠纷化解机制。

2.重构调解模式,实现多元主体高效协同,构建“一站式”纠纷化解机制

从社会纠纷的长期存在客观规律和“三调联动”工作方式在调解中发挥的作用看,决定该体系机制的构建不应是阶段性的暂时性政策安排,而应当作为一种基础、系统、稳定的制度,制定系列规定并加以完善和提升。首先,完善“三调联动”工作新机制。结合实际,制定出台有关人民调解、行政调解与司法调解衔接工作的相关意见和措施,明确“三调联动”工作原则、主要任务、运行程序及部门职责等,建立完善各项工作机制,确保调解工作全流程无缝衔接。其次,通过先聚合再分类的模式。所谓聚合是指设立一站式、实体化的解纷中心,一是将各类调解主体进行整合统一调动,二是将各类纠纷统一受理科学化分类,三是建立统一的争议受理和流转办理机制,通过联通各类调解平台,强化各类调解资源整合。所谓再分类,指的是由解纷中心统一受理各类纠纷案件后,根据纠纷性质和冲突状况发挥各类调解的职能优势进行分类调解,普通纠纷案件交由人民调解进行,专业性强的由行业调解组织化解,重大敏感的由基层党政力量联合化解,确有必要进入司法程序的,再由诉前调解和司法调解进行解纷。有效破解社会治理各自为政、解纷资源分散化的瓶颈性问题。

3.构建调解数字化体系,推进资源供需配置实现更优均衡

数据赋能实现资源聚集共享与分层递进。通过大数据、人工智能、云储存等数字技术,突破空间壁垒,破解“三调联动”面临的碎片化治理、协调成本高、专业人才不足等问题,提高纠纷化解的数据可获得性。把大数据纠纷解决机制放在诉源治理、“三调联动”的整体中予以衡量、布局,协同推进。推动多元解纷从零散治理向集成治理、整风性治理向常态化治理转变。建立调解案例数据库。对一定时间段内的纠纷总量和纠纷类别进行实时汇总。打造“调解数字化”,通过建立数据分析模型,准确分析一定区域内矛盾纠纷规律,判断发展态势,优化调解资源分配,对纠纷隐患和重大风险及早发现、化解。同时建立门类齐全的数据集成中心,对调解员资源、行业专家人才、优秀案例、风险高发纠纷、法律法规学习资料建立数据库,在线为调解员提供专业法律指导和社会资源力量保障,促进矛盾纠纷依法快速化解。数据预警,坚持矛盾纠纷源头预防与调处化解双轮驱动。按纠纷主体、矛盾聚焦点、区域等多维度展开分析,自动生成图表直观呈现分析结果,分析矛盾纠纷引发轨迹、薄弱环节等。通过大数据分析,及时发现了各领域出现的新矛盾新纠纷,及时发现、及时上报、及时调处,将矛盾纠纷数据采集在数据端、矛盾纠纷解决在数据端,提升化解各类矛盾纠纷时效。深入开展矛盾纠纷全面排查。还可以在特殊时间节点加大矛盾纠纷排除力度,实现排查全覆盖,打破地域空间限制,远程调解。建立专家数据库和调解员调度模型。从各自调解方式相对区分的基础上,按照区域和调解专业领域划分建立专家库,以大数据为依托,对调解效果适时进行分析研判,总结推广效果好的调解方式。建立实时调解资源显示系统,对于时间不固定的业余调解员资源,实时了解其工作状况,对调解资源进行优化分配,以确保业余调解员发挥其最大作用。同时该实时调解资源显示系统还可以突破工作日局限,根据调解员和当事人意愿,随时调解及时化解纠纷。

4.建立多维考核机制,实现推进诉源治理工作的系统激励

由于在资源掌控与分配上的体制性不平衡,相较行政机关而言,司法主导性停留在诉求层面,司法的实践形态并未达到官方表达的标准[18],需强化考核机制实现资源和机制的均衡投入和效率提升。首先,宏观方面,优化“万人起诉率”的计算方式。2022年8月,中央全面依法治国委员会印发的《关于进一步加强市县法治建设的意见》提出,要推动将民事、行政案件万人起诉率考核分值纳入地方平安建设工作考核,倒逼各地提升诉源治理工作质效。万人起诉率又称万人成讼率,其计算方式是将一定时期内民事、行政案件受理数量与一定区域内常住人口和登记在册流动人口相除得出的比率,再换算出每一万人中产生诉讼案件的数量。万人起诉率一定程度上反映了社会治理效果及社会矛盾的激烈程度,但在计算和运用中还应当作以下优化:首先,计算万人起诉率的分子为受理案件数,但未考虑同一个诉讼地位有多位当事人的问题,若要准确反映一定数量范围内涉诉人数,应当细化计算到每个案件的当事人数量。其次,对计算万人起诉率的评估单元不应以受理法院为限,可在立案时增加当事人信息采集,细化到社区范围,同时排除域外人员。这样可以使得考核数据更加精细化,从而实现对基层社会治理的激励。再次,除开万人起诉率,一定区域内通过人民调解、行政调解、司法调解启动纠纷调解的案件同样可以参照万人起诉率的计算方式进行量化,评估一定区域内纠纷发生率,同样检验诉源治理和调解效果。最后,微观方面,细化对人民调解、行政调解的考核方式,建立一套具有客观性、操作性、实效性的考评体系。科学设定考核对象和内容,要以构建“齐抓共管”的工作局面为出发点,纳入当地党委、政府的考核序列。除了将调解数量作为考核重点内容外,还应将人民调解员覆盖率、行政调解组织覆盖率、调解后案件进入诉讼程序的跟踪问效情况作为考核指标。在达到基础指标的基础上,对业绩性成绩予以加分。同时,对考核结果加强分析,总结指向性信息,健全激励机制。

在推动“三调联动”工作体系持续深入发展的过程中需做好几个方面的工作:一是把握新时代“三调联动”工作体系的政治方向,建立有效的指揮协调保障体系,从组织机构、职能职权、工作条件、经费保障等方面,为诉源治理格局的形成奠定坚实的基础;二是纵向抓好人民调解工作,以人民调解组织体系为基础,构建“三调联动”工作网;三是通过规范调解流程,统一调解文书格式等方式,对“三调联动”工作进行规范化建设,进而从横向建立部门联动调解平台,促进三调衔接,使“三调联动”工作体系真正适应新时代诉源治理的实际需要;四是顺应诉源治理格局的需要,在完善“三调联动”工作机制的同时,促进仲裁与调解的衔接联动,积极推进行业组织调解,构建完备的多元化纠纷调处机制。

四、结语

诉源治理是社会治理的基础性工作,要求从矛盾纠纷源头预防、前端化解、关口把控三个维度作出顶层设计部署。社会治理资源是检验中国治理体系和治理能力水平的关键变量,新时期矛盾纠纷主体多元、多种矛盾交织、调处难度大,要求调解工作需要利用各方面社会资源,尽管表面上看,人民法院是诉源治理成果的最直接受益者,但诉源治理是能动司法、民主司法的必然要求,更是推动中国式现代化高质量发展的应有之意,其成果最终惠及全体人民。本文在以贵州为案例分析的基础上,分析三类调解方式各自存在的问题及联动的不足:一方面从完善三类调解各自不足的基础上,提出相关机制完善和程序优化的措施,奠定“三调联动”基础;另一方面提出了通过重构“三调联动”的机制,从情理法融合、多元主体协同、资源匹配优化等方面来提升“三调联动”的深度和广度,进而强化诉源治理,提升基层社会矛盾纠纷治理的质效。

参考文献:

[1]

中央深改委.关于加强诉源治理推动矛盾纠纷源头化解的意见[P].中央全面深化改革委员会第十八次会议审议通过,2021-02-19.

[2]章志远.新时代行政审判因应诉源治理之道[J].法学研究,2021(3):192-208.

[3]黄宗智.再论调解及中西正义体系融合之路[J].中外法学,2021(1):125-140.

[4]邹英,向德平.大调解模式的实践困境与政策建议:基于张家湾司法所的案例分析[J].山东社会科学,2016(3):88-92.

[5]崔超.清代贵州苗疆民族民间纠纷解决机制与司法制度的冲突表现及其成因[J].贵州大学学报(社会科学版),2019(3):148-156

[6]蔡枢衡.中国法理自觉的发展[M].北京:清华大学出版社,2005:139.

[7]汪习根.化解社会矛盾的法律机制创新[J].法学评论,2011(2):15-22.

[8]张文显.法学基本范畴研究[M].北京:中国政法大学出版社,1993:273.

[9]棚濑孝雄.纠纷的解决与审判制度[M].王亚新,译.北京:中国政法大学出版社,1994:283-294.

[10]贵州省委政法委、省高级人民法院、省民政厅、省司法厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅.关于加强人民调解员队伍建设的实施意见的通知[EB/OL].(2019-04-22)[2022-12-05].https://sft.guizhou.gov.cn/xwzx_97/gggs/201904/t20190422_2428278.html.

[11]张希坡.马锡五审判方式[M].北京:法律出版社,1983:61.

[12]钱大军.组织与权威:人民调解的兴衰、重振和未来发展逻辑[J].法制与社会发展,2022(2):28-42.

[13]顾海良.马克思总体方法论论析[J].学术界,1990(4):1-6.

[14]吴元元.人民调解员的制度角色考[J].中国法学,2021(4):267-287.

[15]兰荣杰.人民调解:复兴还是转型?[J].清华法学,2018(4):111-127.

[16]陆晓燕.“裁判式调解”现象透视:兼议“事清责明”在诉讼调解中的多元化定位[J].法学家,2019(1):101-111+193-194.

[17]刘劲杨.论整体、部分及其构成:整体论视角的形式分析[J].中国人民大学学报,2021(4):141-150.

[18]熊征.“大调解”中的司法:表达与实践的悖论[J].北京社会科学,2017(9):61-68.

(责任编辑:蒲应秋 杨 波)杨 洋,杨 波,张 娅,王勤美,蒲应秋

Research on the Construction and Mechanism Innovation of

Three-conciliation Linkage System from the Perspective

of Litigation Source Governance

LI Lu1, WEI Huan2

(1.Guizhou Higher Peoples Court, Guiyang, Guizhou, China, 550081; 2.Law School, Guizhou Normal University, Guiyang, Guizhou, China, 550025)

Abstract:

It is an important part of innovating and strengthening social governance to correctly understand the important impact of the profound transformation of social economy on social governance, and to establish a dispute resolution mechanism that conforms to the characteristics of social development and meets the practical needs of the people. The three-conciliation linkage system has built a new pattern of diversified solutions to conflicts and disputes through the integration of peoples conciliation, administrative conciliation and judicial conciliation in the litigation source governance. By sorting out the historical development process of these three conciliation forms and the practical problems faced, combined with the analysis of cases in Guizhou Province, the respective problems of these three forms are as follows: insufficient legal protection in peoples conciliation, non-unified procedures and undefined conciliation jurisdiction in administrative conciliation, and in judicial conciliation there are problems such as how to effectively operate conciliation and judicial responsibilities, requirements for conciliation time limit are too general, and the right to arbitrarily renege. Innovating the linkage mechanism of the three conciliations by building a combination of separation and integration, working mechanism of institutional linkage, data empowerment and creating the linkage organism of the three conciliations gives full play to the comprehensive effectiveness of the linkage to dispute conciliation from the source.

Key words:

litigation source governance; civil disputes; three-conciliation linkage; system construction

收稿日期:2022-10-12

基金項目:

国家社会科学基金一般项目“西南民族地区‘三调联动机制实证调查与法制化研究”(21BFX026)。

作者简介:

李 露,女,贵州赤水人,贵州省高级人民法院四级高级法官。

卫 欢,女,贵州瓮安人,博士,贵州师范大学法学院教授。