《以斯帖记》希腊文A译本1—3章对波斯王的历史记忆

2023-05-30李思琪

关键词:《以斯帖记》;希腊文A译本;文本对勘;波斯国王;希腊化时期;历史记忆

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2023.02.005

一、问题缘起

收录于《希伯来圣经》的《以斯帖记》(Esther)极具争议之处,是该书不仅从未言及以色列神雅威(YHWH),还极力淡化以色列传统,对一神崇拜、摩西律法、圣约与圣殿等宗教元素三缄其口。全书更为强调波斯国王的权力与威望,如正文共167节,波斯国王就被提及194次,其名亚哈随鲁(Achashverosh)被提及29次。在书卷的开头与结尾,作者一再强调波斯君主疆土的辽阔。1这些表述营造出一个王权至上的东方帝国世界,2亚哈随鲁就位于此世界的正中心。

既往研究由3种不同视角加以审视波斯王亚哈随鲁的身份与形象。相关的考古资料自19世纪以降不断涌现,致使一批学者透过经外文献来确立亚哈随鲁的历史身份,此即第一种视角。早在20世纪初,帕顿(Lewis Paton)就借助古波斯碑文,将希伯来文名字“亚哈随鲁”与其中一位阿契美尼德波斯帝国(Achaemenid Empire,约前559—前330)君主之名Khshayarsha联系起来,以此确立亚哈随鲁的历史身份。上述两个名字都包含了类似CH/KH、SH、R、SH的辅音,因希腊文并无SH发音的字母,故该波斯文名字首部分的KH/SH发音转化为KS发音,全名的辅音继而化为KS、R、KS(即ξ、ρ、ξ),在希腊语中便可写作Ξ?ρξη?(薛西斯)。至此,学界达成共识:《以斯帖记》中的亚哈随鲁王,即波斯帝国的薛西斯大帝(Xerxes I,前486—前465年在位)。然《以斯帖记》的书写目的并非记录历史,书中所述及的亚哈随鲁与古波斯碑文抑或希腊史料所展现的薛西斯大帝仍有众多出入,如按《以斯帖记》所载,波斯帝国有127个行省,但波斯铭文只载约20至30个行省,希腊历史学家希罗多德(Herodotus,约前485—前424)也仅述及薛西斯大帝治下的20个行省。由此可见,《以斯帖记》的故事情节不乏夸张之处,通过具体分析希伯来文本内容所塑的波斯王形象,才能进一步了解该经卷书写者本身的意识形态与历史背景。

20世纪90年代初,福克斯(Michael Fox)开辟先河,取文学视角分析《以斯帖记》希伯来文本如何勾勒波斯王亚哈随鲁,此即第二种视角。现今学界所使用的《以斯帖记》希伯来文本主要基于隶属中世纪马索拉抄本传统(Masoretic Text)的列宁格勒抄本(Leningrad Codex),其成书年代可上溯至公元前4世纪,本文简称之为“M文本”。福克斯仔细观察了该文本中亚哈随鲁与其他故事人物的互动,继而推定希伯来文故事的讲述者对波斯王并未抱有过多负面情绪。亚哈随鲁之所以废黜第一任王后瓦实提(Vashti),还降旨歼灭波斯帝国境内的犹太民族,完全是受他人怂恿或欺瞒,故他并非一位万恶不赦的反犹者,而更像一位怠于思考、举棋不定、对他人生命淡漠的昏君。真正邪恶的源头是密谋将犹太人置于死地的宰相哈曼(Haman)。福克斯对波斯国王的经典解读深刻影响了后世学者,但其评价只涉及希伯来文本,并未兼顾《以斯帖记》希腊文译本中的波斯王形象。只有在另一部著作里,福克斯援引了其中一部希腊文译本的第8章第27节,指出譯者在此将波斯王塑造成崇拜以色列神的一神论者,进而总结提出译者对波斯王持有更为正面的态度。较之对M文本的全面研究,他对希腊文译本中波斯王形象之分析较为简略,仅用寥寥数笔带过。

其实,现存的《以斯帖记》希腊文抄本比现存的中世纪希伯来文抄本早了数个世纪,迄今流传下来的《以斯帖记》希腊文抄本具有两种类型,其一为对M文本依赖较强的B译本类型,现存于以4世纪梵蒂冈抄本(Codex Vaticanus B)为代表的36卷希腊文抄本以及残篇。其二则是篇幅较为短小精悍、与M文本和B译本拥有众多相异之处的A译本(Alpha Text),该译本类型仅存于4部中世纪希腊文小写字母抄本。两类译本均在希腊化时期(Hellenistic Period,前330—前30)甚至是更晚的1世纪里由犹太民族所著,对理解该书卷的古代流传史占有举足轻重的地位。而且,若将这些译本与前述的M文本对波斯王的刻画进行比对,就更能充分地窥探犹太民族对外邦王权之态度的发展变化。

真正采用第三种视角,即从文本译本之对比研究,对希腊文译本之波斯王与其他人物形象详加解析的作者为戴依(Linda Day)与哈维(Charles D. Harvey)。在他们的研究以前,学界虽对希腊文译本的研究愈渐丰富,但研究的落脚点多为重构译本背后的希伯来文母本(Vorlage)。戴依和哈维的研究则更着重于探讨故事人物形象如何折射译者的意识形态,只是侧重各不相同。戴依主要探析犹太女主角以斯帖在M文本与A、B译本所呈现的不同面貌;通过观察以斯帖与波斯王的互动,她指出希伯来文M文本并未揭露国王的内心世界,即使国王在选妃时对以斯帖青睐有加(斯2:17),国王在余文中未再对以斯帖多做表态,两夫妻间的相处仅是相敬如宾、公事公办。只有在希腊文译本中,波斯王展露了更多的情绪变化,以斯帖在B译本对王既有崇拜之情,也有恐惧害怕;而波斯王在A译本与以斯帖的对话与互动更为全面、平等,两者相互尊重。简言之,戴依对波斯王的分析评价延续和深化了福克斯先前的总结,两者都认为较之希伯来文M文本,希腊文A、B译本对波斯王的态度更为正面。哈维的研究则覆盖这3个故事版本的所有轴心人物,不仅涉及以斯帖、末底改(Mordecai)和犹太群众,还包括波斯国王、瓦实提与哈曼。相比戴依与福克斯,哈维对波斯王形象的考察更为细致,所得出的结论也略异。哈维认为,尽管国王在M文本自始至终为背景角色,其内心活动也并未显露,但他毕竟默许哈曼对国境内犹太民族的屠杀,继而又允准以斯帖对施暴者进行血腥的复仇,故国王应被视为讳莫如深的帮凶。希腊文A、B译本的确含有波斯王的正面叙述,如王在面对以斯帖时经历神迹,从暴怒趋于平静,并承认以色列神的主权(D补篇),但在故事的开头和结尾,他还是一如既往地允许属下——不管是哈曼或是以斯帖——利用暴力来解决彼此的敌人。综上,哈维以更批判的眼光看待《以斯帖记》中的波斯王,不论是在M文本还是A、B译本,后者都谈不上是正面人物,甚至可以被视为暴力的帮凶。8不过,在《以斯帖记》波斯王形象的争论中,戴依与哈维主要还是停留在对希腊文译本的内容进行评述,并未观察到译本中细微巧妙的文字串联。

就此,笔者将根据自己所发现的文字串联,提出新的文字证据,对照M文本、B译本第1至3章解读A译本的对应章节,论证A译本之译者实有贬抑波斯国王之嫌。译者透过文字游戏,将波斯国王、宫里太监、反犹者哈曼置于同等地位,形成一组与犹太主角对立的阵营,进而影射对希腊化时期犹太民族并不友好的历史大环境。不同于希伯来传统对波斯君主所持相对正面的态度,A译本之译者对亚哈随鲁的刻画更符合同时代希腊知识精英对波斯帝国的想象。换言之,本文将从文本的共时对读出发,考察波斯王形象的历时演化,揭露A译本作为希腊化世界与犹太传统相碰撞的历史产物,呈现出与原有的希伯来传统相异的历史记忆。

二、文本对比

(一)贪慕虚荣的国王与哈曼

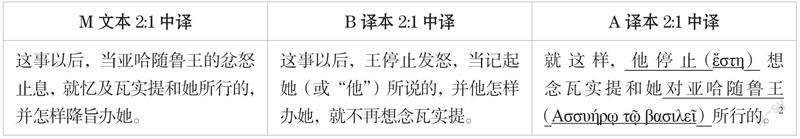

首先需要分析的文字证据位于A译本1:12。此时,波斯王在结束了180天面向权贵的“炫富盛宴”之后,又为都城苏珊(Susa)的百姓举办了一场长达7日的丰富筵席。酒意正浓的国王,一时兴起,命令侍从将王后瓦实提带至参与筵席的军队面前,不料瓦实提竟然拒绝服从圣旨,国王旋即勃然大怒、怒火中烧,这也为王后的废黜埋下了伏笔。关于王后的抵抗与国王的怒气,M文本、B译本与A译本的表述分别如下:

将A译本1:12对照M文本与B译本的相应之处,可以发现前者有一更冗长的信息,不见于后两者之中(见上表划线处)。该段衍文字句却能与A译本3:5串联起来。按A译本1:12b,国王先是听闻瓦实提的抗旨,尔后怒火中烧:“当国王听闻(?? δ? ?κουσεν)瓦实提拒绝了他的旨意,就勃然大怒,怒火中烧(κα? ?ργ? ?ξεκα?θη ?ν α?τ?.)。”在A译本3:5,当王的宰相哈曼听闻犹太人末底改拒绝向他跪拜时,反应竟与国王对待瓦实提的态度如出一辙,也是怒火中烧,还想方设法置末底改与其犹太同胞于死地:“当哈曼听闻(?? δ? ?κουσεν),他就向末底改发怒,怒火中烧(κα? ?ργ? ?ξεκα?θη ?ν α?τ?),伺机于一天内摧毁末底改同其全族。”由此可见,A译本1:12与3:5在用词遣字、结构排比方面都展现出惊人的相似性,两者都强调国王与哈曼获知违抗行为的手段是“听闻”,尔后的反应均是“怒火中烧”。

从上述考察与对比,可以推测,A译本1:12与3:5间的文字串联绝非偶然,应是译者有意为之。若是单独阅读A译本1:12,读者或许认为瓦实提违背王命后所承受的怒火与惩罚全是咎由自取,译者却巧妙地使用了相同的关键字眼,使其构成1:12与3:5的文字锁链,迫使读者将波斯国王与灭犹者哈曼相提并论。一方面,因瓦实提违背圣旨、不肯将自己展现在异性面前,波斯王亚哈随鲁勃然大怒,进而废后;另一方面,哈曼也因末底改不肯俯首称臣,勃然大怒,不仅对后者起了杀意,还想诛其全族。

对译者而言,两者的怒气都源于自身的虚荣心得不到满足,两者都想透过惩罚来使他人臣服于自己的淫威之下。由此,任何先前被波斯富丽堂皇的宫殿、雍容华贵的宴席折服,对国王雄厚的权力与财富叹为观止的心情也就灰飞烟灭、荡然无存。

(二)沉湎淫逸的国王与太监

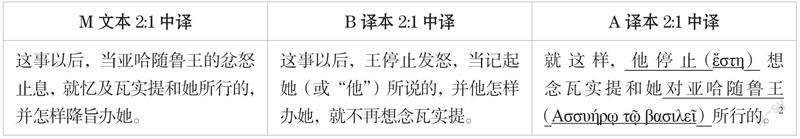

国王废黜瓦实提后,希伯来文本与希腊文译本第2章对王的事后反应描述截然不同:

在A譯本2:1的内容基础上,A译本的译者于第2章余文中进一步贬低波斯王亚哈随鲁的形象。当国王不再想念前王后,侍臣们遂为国王搜罗貌美的处女以取代瓦实提为新任王后。美丽的犹太少女以斯帖被选入宫中,掌管入宫少女的太监布盖奥斯(Bougaios)对以斯帖宠爱有加,A译本2:9如此写道:

她(按:以斯帖)比所有其他女人更蒙他(按:布盖奥斯)的喜爱(η??ρεσεν αυ?τω?)。以斯帖就在他面前获得恩待与怜悯(και? ευ??ρεν Εσθηρ χα?ριν και? ε?? λεον κατα? προ? σωπον αυ?του?),他就急忙掌管她,除了7位少女,还给她专用女仆。当以斯帖被带去见王,她非常蒙他的喜爱(η??ρεσεν αυ?τω??)。

上述节段的末句“当以斯帖被带去见王,她非常蒙他的喜爱”并未出现于M文本与B译本,显然A译本之译者有意添加此句子,重复述及以斯帖受到的喜爱,以此形成首尾呼应的段落。透过首尾关键词语的重复,为选妻之事而劳师动众的波斯皇帝与掌管入宫之女的太监布盖奥斯两者的形象产生了联系。在紧接着的第17节,为了深化两者之间的勾连,译者再次篡改和添加关键词组:“当王审视众处女,以斯帖光彩夺目,她就在他面前获得恩待和怜悯(και? ευ??ρε χα?ριν και? ε?? λεον κατα? προ? σωπον αυ?του?),他就把皇家冠冕戴在她头上。”第17节主要叙述以斯帖在被引入宫后,深得国王的欢心,继而取代瓦实提,被立为后。由上可见,“她(按:以斯帖)就在他(按:王)面前获得恩待和怜悯”。这一表述并不完全对应M文本2:17,亦不完全贴合B译本2:17,而是亦步亦趋地模仿了上述所列的A译本2:9的表述。将A译本2:9与2:17串联起来的相同词组,提示读者堂堂一国之君亚哈随鲁对美色的反应与太监无异,均是喜新厌旧、物化女性、贪爱女色之举。

(三)国王作为尽信谗言的暴君

A译本第1、2章分别将亚哈随鲁王与贪慕虚荣的哈曼及沉湎淫逸的太监联系起来,而译者在第3章则透过细节微调、篡改与添加,将波斯君主、宰相哈曼与宫里太监这三者更紧密地联系起来,进而将亚哈随鲁彻底贬抑为尽信谗言的暴君。

第3章的开头,亚哈随鲁王对哈曼青睐有加,为他加官进禄。以下各个版本均无直接道出擢升哈曼的缘由,但将A译本对哈曼身份的诠释与另两个版本相对照可侦查出不同的解读。

M文本第2章第21—23节提及末底改破坏两位宫中守门太监刺杀波斯王的阴谋,但国王在第3章非但没有奖赏末底改,反而提升了一位此前从未露面的哈曼。从上表可见,M文本3:1将哈曼刻画为“亚米大他之子,亚甲族人”。按《撒母耳记上》,亚玛力人的国王亚甲(Agag)曾与以色列人的国王扫罗(Saul)争战为敌。将哈曼视为亚甲的后裔,就突显了其作为以色列人世仇的身份,为接下来哈曼与末底改间的纷争埋下伏笔,两者间的个人恩怨也透过编辑者的勾勒上升为族裔矛盾。需要注意的是,M文本中的犹太主角都隐瞒了自己的犹太身份,因此波斯王擢升哈曼之举并非针对犹太民族,在犹太民族与外邦人之间挑拨离间的始终只有哈曼一人,国王仅是由于一时兴起册封官位,实有昏庸无道之嫌,但却和后继发展的屠犹事件始终保持一段距离。

希腊文A、B译本3:1则为宰相哈曼塑造了另一身份,即“布盖奥斯”。这一名称也见于B译本A.17与9:10,这3处所使用的“布盖奥斯”都指向哈曼。学者们对“布盖奥斯”的具体含义莫衷一是,B译本的译者对该单词的使用,或受到希腊化时期历史文学的影响。据狄奥多罗斯(Diodorus Siculus,前1世纪人)与约瑟夫斯(Flavius Josephus,1世纪人),波斯将领巴格奥阿斯(Βαγ?σε?或Βαγ?α?)不仅于公元前338与公元前336先后杀害亚达薛西斯三世(Artaxerxes III,前359/8—前338年在位)及其继承人,还污秽耶路撒冷圣殿。将哈曼称为发音近似“巴格奥阿斯”的“布盖奥斯”,B译本之译者意图塑造一位犹太人与波斯帝国的共同敌人,以示犹太人与宗主国同仇敌忾。

相异于B译本,A译本中的“布盖奥斯”首先是献计让王废后的大臣(1:16),再来是掌管入宫之女的太监(2:8),最后是哈曼(3:1;E.10)。一方面,如前所述,“布盖奥斯”的发音近似“巴格奥阿斯”,后者在罗马时期已发展为太监(spadones)的代名词。库尔提乌斯(Curtius Rufus,1世纪人)记载,波斯王大流士身边有一得宠的太监巴格奥阿斯被转送给亚历山大大帝(Alexander III,前336—前323年在位),波斯贵族奥辛斯(Orxines)于公元前323年与亚历山大大帝碰面时,对后者及其臣仆尊重有加,唯独冷落巴格奥阿斯,因奥辛斯认为该太监仅为亚历山大的宠妓,不配得到尊重。巴格奥阿斯知悉后,在亚历山大大帝面前污蔑奥辛斯,致使后者被处死。此段故事情节与《以斯帖记》第3章的情节极为相似,哈曼亦因犹太人末底改不向他跪拜,而谋划杀害末底改与其族人。或许受这段广为流传的希腊化—罗马传说影响,《以斯帖记》A译本的译者在第3章第1节添加了关键词“布盖奥斯”,将该章出现的哈曼与第2章掌管入宫之女的太监联系起来。另一方面,将哈曼称为“布盖奥斯”,使该章与此前两章在内容上衔接得更为紧密,暗示哈曼与前文中曲意逢迎、为国王出谋划策废后、又为国王挑选美人为后的臣仆同为一人,进而解释哈曼于第3章加官进禄的原因。使用同一名称亦突显了哈曼与这些臣仆的共性——均是围绕在王身边巧言谄媚、搬弄是非之人。而国王主动对这样的人给予厚赏不仅剔除了其慷慨施恩的含义,还强化了其尽信谗言的昏君形象,正是这位昏君直接导致后期恶人得势的政治局面。

A译本的译者透过哈曼之口,强调亚哈随鲁王的统治与犹太民族的生存势不两立。受到末底改的冒犯以后,哈曼如此愤怒,以致他决意跑到国王面前,控诉犹太人的所作所为均是为了削弱王的荣耀(3:8:προ?? καθαι? ρεσιν τη?? δο? ξη? σου),想借国王之手来报复末底改及其族人。值得注意的是,哈曼在与国王对话中并未明言自己想要对付的民族即是犹太人。M文本的编辑者早已在第2章添加一段叙述,说以斯帖在初入宫时,就已严格遵守末底改的吩咐,不敢泄露自己的民族身份;而末底改还不放心,天天守在后宫外,唯恐以斯帖不小心就遭遇飞来横祸。B译本的相应处亦保留了此段情節。这也意味着,上述两个故事版本的波斯王在灭犹律例颁布之时,对末底改与以斯帖的真实民族背景毫不知情。较之M文本与B译本,A译本的末底改与以斯帖并未隐瞒自己的犹太身份,且奉亚哈随鲁之名而写就的反犹诏书(补篇B.18)明确提及被针对的民族就是犹太人,亚哈随鲁王在准备报答末底改对自己的救命之恩时,已知晓末底改的犹太身份(A译本6:12;对应M文本、B译本6:10),还知道以斯帖和末底改属于同一宗族(A译本7:14)。也就是说,在A译本第3章,即便哈曼在和国王谈话时并未指名道姓,国王已经猜到哈曼想要对付的正是末底改及犹太民族。在面对其权力尊荣受威胁的情况下,国王的反应直截了当,那就是将自己戒指交给哈曼,允准后者以自己的名义签写灭犹诏书(3:10)。如此一来,国王就并非仅是听信了小人谗言的昏君,更是为了保住自己的权力地位而不惜屠杀犹太人的刽子手。

三、历史诠释

那么应以何种历史视角来解释A译本中波斯王形象的文学变化呢?

如上文所述,M文本与B译本所勾画的波斯王亚哈随鲁对犹太人并未产生自发性的恶意,灭犹的想法主要出自波斯王身边的宰相哈曼,而波斯王只是听信谗言的昏君。全文几乎没有正面批评或责备波斯王,这很符合希伯来主流传统中的波斯形象。如孟振华所言,外邦帝国,如埃及(Egypt)、亚述(Assyria)、巴比伦(Babylon),几乎都是以俘虏、奴役以色列和犹太国人民的姿态出现于《希伯来圣经》,而周边小国,如摩押(Moab)、亚扪(Ammon)、以东(Edom)、非利士(Philistines)则长年累月地与以色列人争战不休、争夺生存资源,希伯来作者更是多次谴责古代西亚盛行的多神信仰和偶像崇拜;但公元前6世纪中期骤然崛起的波斯帝国在《希伯来圣经》中却是特别的存在,希伯来作者对其的历史记载充斥着溢美之词。《历代志下》记载:“凡脱离刀剑的,迦勒底王都掳到巴比伦去,作他和他子孙的仆婢,直到波斯国兴起来。”该节末尾强调波斯拯救犹大人脱离巴比伦人的奴役。喜形于色的《以赛亚书》作者直接称波斯帝国的开国皇帝居鲁士为以色列神雅威的“受膏者”,列国必降服于他面前。按《以斯拉记》,这位受膏者在以色列神雅威的感召之下,允准犹大人回归耶路撒冷重建圣殿:

雅威天上的神已将天下万国赐给我,又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。在你们中间凡作他子民的,可以上犹大的耶路撒冷,在耶路撒冷重建雅威——以色列神的殿(只有他是神)。愿神与这人同在。凡剩下的人,无论寄居何处,那地的人要用金银、财物、牲畜帮助他,另外也要为耶路撒冷神的殿甘心献上礼物。

最终,这座圣殿是遵循“以色列神”和“波斯王居鲁士、大流士、亚达薛西斯”的共同旨意,才得以建造完毕。由此可见,波斯王与以色列神的地位居然能并驾齐驱。波斯作为犹大人的拯救者与建设者的形象根深蒂固,即便在波斯国势山河日下之时,《以斯帖记》希伯来文版本的作者即使未将亚哈随鲁王塑造成睿智、英明的领袖,亦未将其贬抑为邪恶力量的来源,故事中的波斯君主仅为背景角色,任人摆布而做出错误决定。

公元前4世纪以降,波斯帝国治下的犹大行省,转而被亚历山大所征服,犹太民族的希腊化时期拉开帷幕。根据吕厚量的研究分析,亚历山大东征伴随着“泛希腊主义(Pan-Hellenism)思潮的兴起、波斯帝国的分崩离析和希腊知识精英文化优越感的膨胀”,希腊语作家,如克勒亚库斯(Cleitarchus,前1世纪人)、波吕阿尔库斯(Polyarchus,生卒年不详)、雅典尼乌斯(Athenaeus,盛年在约190年),对波斯宫廷形象进行了夸张的杜撰,强调宫廷宴饮的奢靡無度,淫荡病态、阴森恐怖,尽管这些作者笔下的波斯形象并非完全虚构,部分叙述得到考古外证,但在作者们带有浓厚道德批判色彩的叙述还是达到了“耸人听闻的叙述效果”,并间接合理化希腊人对东方的统治。

类似的夸张叙述与道德批判亦见于希腊化时期的犹太作品。于公元前3世纪或公元前2世纪写就的《亚里斯提亚书信》(Aristeae Epistula)透过托勒密国王之口,控诉波斯人在帝国崛起之时将犹太人从耶路撒冷俘虏至埃及,由此虚构了亚历山大城犹太居民的历史来历。《希伯来圣经》中《但以理书》的后半部分(第7—12章)为公元前2世纪的启示文学作品,透过天使揭露的异象,勾勒从巴比伦帝国至希腊化帝国犹太人所经历的苦难,其中第10章就提及“波斯国的魔君”如何阻扰天使向主人翁但以理(Daniel)预言“将来的事”。对波斯国王的妖魔化亦见于《约伯遗训》(前1—1世纪),撒旦竟然伪装成波斯王的模样,毁谤约伯(Job)并杀害其子嗣。活跃于亚历山大城的犹太哲学家斐洛(PhiloJudaeus,前20—50)视波斯王薛西斯对希腊的侵略为愚蠢至极、不可一世、亵渎神灵的举动,而犹太史学家约瑟夫斯(Flavius Josephus,37—100)则颠覆历史事实,宣称波斯帝国逼迫犹太民族,还是导致犹太民族流散于巴比伦的罪魁祸首:

尽管他们(犹太人)饱受领域与外邦人的辱骂以及波斯国王及其爪牙的残酷统治,但是他们始终不改变自己的信仰……尽管波斯人把无数的犹太人虏到巴比伦,但是,亚历山大大帝死后,由于叙利亚的混乱局势,又有无数的犹太人迁移到了埃及和腓尼基。

笔者主张,这些希腊化时期的犹太作品对波斯的不符史实的丑化、妖魔化实际就是受到了当时希腊人对波斯东方主义式想象的影响,为了迎合当时统治阶层所塑造的波斯形象,犹太民族逐渐篡改自己对波斯帝国的历史记忆。

《以斯帖记》希腊文A译本即是在这样一个历史记忆转化进程中被创造出来的。需要注意的是,即便A译本的犹太编撰者采用了希腊统治精英的视角来解读《以斯帖记》的波斯王,但他的目标读者主要还是希腊化—罗马时期的犹太读者,这些读者才会对A译本进行细致诵读,才能观察到译本中如此巧妙、隐晦的文字串联,更深刻地意识到新的波斯王形象所发出的警示,即异邦当权者随时都能被激怒,成为反犹者来破坏犹太民族的安闲生活。A译本对亚哈随鲁的形象进行如此的贬低,可以避免读者对异邦君主产生不必要的依赖感,进而将异邦君主视为无知的中立者,甚至将犹太人获得的拯救结局归功于异邦君主的权力伸张。将波斯王塑造成喜怒无常、屠杀帮凶的形象,更便于读者感知自己的生存还是需要依靠以色列神透过犹太人末底改、以斯帖所实施的拯救。

[作者李思琪(1988年—),复旦大学历史学系副教授,上海,200433]

[收稿日期:2022年9月9日]

(责任编辑:刘军)