学前融合背景下特殊需要幼儿同伴接纳的干预研究

2023-05-30张亚楠朱宗顺

张亚楠 朱宗顺

【摘要】融合环境对特殊需要幼儿的同伴接纳发展具有重要意义。本研究采用准实验设计,选取某融合幼儿园两个班的4—5岁幼儿为实验组(n=29)和控制组(n=30),对实验组29名幼儿进行10周的课程干预。结果显示,通过班级层面的课程干预,实验组普通幼儿对特殊需要幼儿的关注、认识和理解水平明显提升,对其情感和行为倾向也得到显著改善;同时,特殊需要幼儿同伴接纳度的提升对融合班级质量有一定促进作用。

【关键词】学前融合教育;课程干预;同伴接纳;融合班级质量评估

【中图分类号】G610 【文献标识码】A 【文章编号】1004-4604(2023)03-0046-06

同伴接纳态度(Peer acceptance)指一个儿童在多大程度上被同伴群体喜欢。它与儿童的社交能力、学业成功积极相关。随着儿童年龄的增长,被同伴接纳变得越来越重要。〔1〕与普通儿童相比,特殊需要儿童的同伴接纳度较差,互惠友谊较少,很少能够真正融入同伴集体,〔2〕更容易产生同伴矛盾,被污名化,受到排斥、欺凌的概率更高。〔3,4〕同伴接纳作为特殊需要幼儿“真正融合”的前提,不仅是衡量特殊需要幼儿社交能力发展的重要指标,更是影响融合班级高质量发展的关键因素。例如,融合班级质量评量表(Inclusive Classroom Profile,ICP)将教师参与同伴互动、师幼互动、支持沟通、集体活动的适宜性等方面作为融合质量的评估维度。〔5,6〕

在学龄前阶段,幼儿的认知、情感和行为具有极强的可塑性。巴拉兹等人采用单组前后测设计对523名3.5—5.5岁的普通幼儿实施主题为“了解我们的同伴”的课程干预,以了解、感知自闭症幼儿的特征。结果显示,干预后普通幼儿与自闭症幼儿之间的积极互动频次显著增加,自闭症幼儿的负面遭遇减少。〔7〕国内有研究者从认知、情感和行为倾向的维度,使用幼儿接纳量表第二版(ASK-CR)、同伴提名量表等考察普通幼儿对特殊需要幼儿接纳态度的基本状况,并采用绘本阅读活动和合作游戏活动的方式实施课程干预,最终提升了特殊需要幼儿的同伴接纳度。〔8〕因此,本研究拟以融合班级中全体幼儿为研究对象,依据接纳态度的三个维度、《3—6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)以及特殊需要幼儿的特征,设计适用于在学前融合班级中提升特殊需要幼儿同伴接纳度的课程方案,为提高学前融合教育质量提供具体可行的方案。

一、研究方法

(一)研究对象

在征得家长和教师、园长同意后,选取浙江省某融合幼儿园2个班的4—5岁幼儿(n=59)为研究对象,月龄为58—69个月。A班实验组29人(男生16名),接受課程干预;B班控制组30人(男生17名),不接受课程干预。实验组和控制组班级分别有3名和2名患自闭症、多动症等的特殊需要幼儿。干预前,两组幼儿的同伴接纳度及融合班级质量不存在显著差异,同质性较好。通过观察与访谈,5名特殊需要幼儿共同存在友谊较少,经常以不恰当行为发起同伴间的社会交往(例如,拉同伴的头发以引起注意)等现象。

(二)研究工具

1.幼儿接纳量表第二版(ASK-CR)

本研究采用由法瓦扎等人开发,〔9,10〕宁亚飞修订的幼儿接纳量表第二版中文版(以下简称幼儿接纳量表)。该量表是评量普通幼儿对特殊需要幼儿接纳态度的主要工具,包括情感和行为倾向以及客观行为事实两个维度,具有良好的信度和效度(内部一致性信度为0.840)。〔11〕

2.同伴提名量表

本研究采用科伊和道奇开发的同伴提名量表。〔12〕每名幼儿分别提出三名在班级中他们最喜欢、最不喜欢、最受欢迎的幼儿,研究者将其记录在纸上。

3.融合班级质量评量表(Inclusive Classroom Profile,ICP)

融合班级质量评量表是一种结构化观察评估工具,将班级内的特殊需要幼儿作为整体进行观察。该量表采用7点评分方式,以记总分的方式将融合班级质量分为低、中、高,具有良好的信度和效度(克龙巴赫α系数为0.84)。〔13〕本研究检验特殊需要幼儿同伴接纳度的提升对于融合班级质量是否具有积极作用,两名评分者独立打分,一致性为92.5%。

4.社会效度访谈表

在课程干预完成一周后,对实验组普通幼儿进行问卷调查,并对实验组特殊需要幼儿的三位教师及家长进行结构化访谈,收集他们对于课程干预效果的满意度及建议等信息,以了解研究的社会效度。

(三)课程干预过程

1.课程准备阶段

课程干预前一周,研究者使用幼儿接纳量表、同伴提名量表对实验组、控制组幼儿施测,对班级融合质量打分。

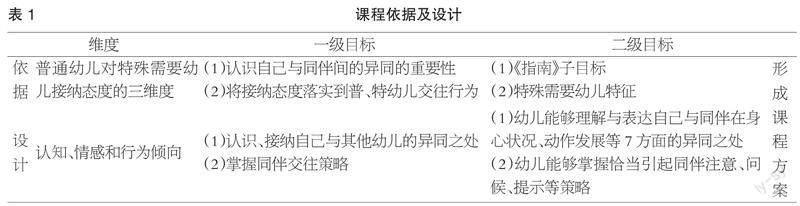

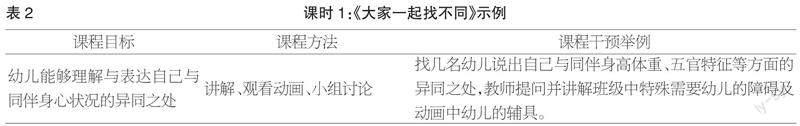

特殊需要幼儿的课程干预方案由研究者编写,与专家、教师讨论修订后实施(见表1)。首先,普通幼儿对特殊需要幼儿的接纳态度分为认知、情感和行为倾向三部分,以此作为本课程的三个维度;〔14,15〕其次,认知平衡理论认为幼儿认识到自己与他人的相同之处,更有可能产生同理心,改变态度。〔16〕参考法瓦扎等人关于特殊需要幼儿接纳态度的干预项目,设定目标包括认识特殊需要幼儿与自身的相似之处、建立起亲社会行为例如分享等。〔17〕同时,增加普通幼儿对特殊需要幼儿的理解,对于提升融合教育质量具有促进意义。〔18〕因此,课程的一级目标确定为:(1)认识、接纳自己与其他幼儿的异同;(2)掌握同伴交往策略。最后,基于《指南》中五领域的子目标,结合特殊需要幼儿行为、情绪情感、社交等方面的特征,并通过问卷与教师访谈获得班级中的干预需求,具体从普通幼儿对特殊需要幼儿的认知与情感(身心状况、动作发展、生活习惯与生活能力、倾听与表达、阅读、人际交往、社会适应等)及行为倾向(恰当引起同伴注意、问候、提示同伴)两方面展开干预,以确定课程的二级目标及内容,以及小组合作游戏、角色扮演、绘本故事等教学方法(见表2),形成最终课程方案后进行专家效度检验(量表内容效度为0.94),保证方案的可行性。

2.课程实施阶段

由研究者和主班教师担任课程干预教师,按照自编的特殊需要幼儿同伴接纳课程方案展开干预。干预安排在每周五上午集体教学活动时间(30分钟),共10周。在实验组接受干预期间,控制组不接触与本次课程干预有关的任何活动,园所中的其他教学条件、课程及生活学习环境方面实验组和控制组保持一致。研究者对干预过程录像,由一名非干预人员填写本研究制定的《干预忠诚度检核表》,以保证课程干预实施的忠诚度(一致性为92%)。

3.课程后测阶段

完成课程干预一周后,同样的被试再次完成同样的量表,程序与前测相同。最后,前测和后测各收回有效量表(实验组29份、控制组30份)。

全部前、后测数据采用相关软件(EXCEL2011和SPSS23.0、Ucinet6.212和Netdraw2.118)进行录入统计与分析,通过独立样本t检验考察特殊需要幼儿同伴接纳度、班级社会网络关系前测与后测分数的变化。

二、结果与分析

(一)课程干预前,实验组与控制组接纳度、融合质量分数同质性检验

在课程干预实施前,实验组和控制组的普通幼儿对特殊需要幼儿的同伴接纳度总分分别为8.97、9.33(t=-0.30,p=0.76),無显著差异;同时两个班级的融合班级质量水平一致,为中等质量,融合班级质量分数分别为3.58、3.75(t=-0.38,p=0.71),无显著差异。这表明两组普通幼儿对特殊需要幼儿的接纳态度是同质的,且融合班级环境相似,可以进行下一步课程干预实验。

(二)课程干预后,实验组与控制组干预前后分数改变量的差异检验

课程干预结束后,对实验组和控制组的特殊需要幼儿同伴接纳度前后测分数的两个维度及总体的均值变化量进行描述统计及独立样本t检验,结果见表3。结果显示,实验组幼儿在两个维度及总分的增幅均显著高于控制组,同伴接纳课程明显提升了普通幼儿对特殊需要幼儿的同伴接纳度。

(三)课程干预前后,特殊需要幼儿班级社会网络地位的变化

在课程干预前后,实验组和控制组幼儿的同伴提名结果见表4、表5。中心性是指一个人(节点)在网络中所处的中心程度。中心性越高的个体,越处于网络群体的中心位置,越能够影响网络中其他成员的活动。本研究幼儿被提名“喜欢”或“不喜欢”的数量程度为内向中心度,幼儿提名其他个体“喜欢”或“不喜欢”的数量程度为外向中心度。相对内向中心度用来表示“标准化”的绝对内向中心度。

结果显示,在前测中,实验组A1、A3的“喜欢”提名相对内向中心度为0,对班级中人际关系资源的控制程度较低;A1的“不喜欢”提名相对内向中心度最高为50,说明这名幼儿在班级同伴网络中处于边缘地位,不受到同伴喜欢。同样,控制组B1、B2的“喜欢”提名内向中心度为0,外向中心度为1,相对内向中心度为0,表明他们在班级中与他人互动频率低,没有交往意愿。两组特殊需要幼儿在干预前几乎都呈现被动、消极的交往现状。

课程干预结束后,实验组的A1在“喜欢”提名中内向中心度为4,相对内向中心度为14.28,说明该幼儿虽然仍未处于班级同伴网络的中心地位,但是与同伴互动的意愿和频率显著提升;同时,A1、A2、A3“不喜欢”提名的相对内向中心度分别为21.41、28.57、3.57,班级中不喜欢特殊需要幼儿的人数明显减少,普通幼儿对特殊需要幼儿的排斥有所降低。控制组将B2列为“不喜欢”队伍中的人数也有所减少。

综上所述,实施课程干预后,实验组特殊需要幼儿在班级社交网络中的中心地位得到显著提升,且实验组的干预效果显著大于控制组自发性的改变,控制组特殊需要幼儿的社交网络变化微弱。

(四)融合班级质量变化

实验组班级融合教育质量在干预后明显提升,融合班级质量分数由3.58升至5.42(见表6),由中等质量转为高质量,其中教师参与同伴互动、游戏指导、冲突解决、师幼互动等方面分数增加最多。

(五)社会效度

课程干预后,分别对幼儿、教师和家长进行访谈。结果显示,实验组86.21%的幼儿认为课程干预改变了他们对特殊需要幼儿的认识和接纳态度。教师提到,这项研究为她在融合班级中,处理普、特幼儿之间的关系提供了新的思路;同时她也意识到了提高特殊需要幼儿同伴接纳能有效减少同伴冲突,提高班级融合质量。三位特殊需要幼儿的家长认为,孩子们获得了更多的关注,拥有了新朋友,同时缓解了在园焦虑。一系列师幼互动、同伴冲突、同伴互动等方面的观察与访谈,表明班级融合质量的提升具有较好的社会效度。

三、讨论

(一)课程干预总体上能够改善普通幼儿对特殊需要幼儿的接纳态度

研究结果显示,自编课程干预能够总体改善普通幼儿对特殊需要幼儿的态度,其中幼儿的情感和行为倾向态度提升明显,客观行为事实变化稍弱。这与恩格尔等人的研究结果一致。〔19〕本研究依据特殊需要幼儿的同伴接纳态度的三个维度、国内外特殊需要幼儿去污名化的相关课程、我国的《指南》及特殊需要幼儿在社交能力、情绪情感等方面的特征,最终设计出课程干预方案,并通过专家效度保证课程的可行性。因此,在融合背景下,该课程能够有效改善特殊需要幼儿的同伴接纳度,尤其是在认知与情感方面,普通幼儿改变了以往的消极“残障观”,即基于生态系统理论的微观系统,改善了班级中幼儿融合的心理环境。

在客观行为事实方面变化相对较小,可能是因为在课程实施过程中,幼儿接纳态度由认识到行为的转化需要一段时间;另外,特殊需要幼儿自身能力、外貌、性格等与普通幼儿的差异都对其接纳态度产生一定的影响,例如较弱的语言、社交能力或不合群的性格特征都会让普通幼儿对特殊需要幼儿产生消极的情感和行为倾向。

(二)班级层面的课程干预对普、特幼儿同伴关系有一定改善

本研究结果表明,融合班级中实施班级范围内的课程干预,有助于改善特殊需要幼儿的同伴网络关系,尽管部分特殊需要幼儿依旧处于班级边缘地位。这与法瓦扎等人的结论一致。〔20〕一方面,特殊需要幼儿从班级“被动参与者”甚至是“旁观者”的角色转变为“积极参与者”或是“推动者”,在于课程采用讲授与游戏活动相结合的方式重塑特殊需要幼儿形象,增加特殊需要幼儿的同伴交往机会。另一方面,特殊需要幼儿仍处于班级社交网络中的尴尬地位,究其原因,在于此阶段幼儿的认知和思维发展、经验存在局限,往往会受到特殊需要幼儿外在行为表现的影响,更加倾向与自己相似的同伴进行交往。另外,本着趋利避害的本能,普通幼儿对于特殊需要幼儿的攻击性行为、不恰当沟通行为、情绪行为等本能地产生抗拒和自我防御。

(三)特殊需要幼儿的同伴接纳态度的改善有助于提升融合班级质量

研究结果显示,涉及教师、全体幼儿的课程干预在提升特殊需要幼儿同伴接纳度的同时也有助于改善融合班级质量。原因可能是教师在课程准备与实施过程中提高了对融合教育的看法和态度,同时也弥补了自身特殊教育领域知识的空缺,在师幼互动、冲突解决、教师参与同伴互动几个方面有明显改善。克罗斯等人将同伴接纳及同伴关系作为衡量融合教育质量最关键的指标,〔21〕普通幼儿作为特殊需要幼儿的重要他人,其对特殊需要幼儿更好的理解与接纳即意味着特殊需要幼儿有效的心理融合,同时教师的重视与引导可以促进普、特幼儿间的同伴交往。

四、建议

(一)融合幼儿园增设特殊需要幼儿同伴接纳相关课程

“同伴接纳”是学前融合教育质量的有效抓手与切入点。因此,对幼儿园教师的建议如下。(1)可依据《指南》等开发生动有趣的课程,以引导幼儿对特殊需要幼儿产生积极的接纳态度。5—6岁作为幼儿形成接纳态度的关键期,融合班级中应该着重根据班级中特殊需要幼儿的类型,增加相关的认知课程。(2)在设计课程内容时,可考虑从认知与行为两方面,教授其认识普、特幼儿的异同之处,帮助幼儿了解特殊需要幼儿的特征,掌握同伴交往策略等。(3)在课程实施过程中,通过动画、绘本、真实图片等有趣的方式引导幼儿对特殊需要幼儿产生好奇心,重新树立特殊需要幼儿形象。

(二)创设积极、接纳的学前融合班级氛围

融合环境本身不足以真正让特殊需要幼儿融入班级社交网络,教师在一日生活中要加强介入和引导:(1)在融合班级中可以放置特殊需要幼儿的相关绘本,或张贴相关标识,播放有关动画、公益短片,潜移默化地增加普通幼儿对不同障碍类型特殊需要幼儿的理解与认识;(2)通过角色扮演、情景再现等方法,例如让普通幼儿体验“特殊需要幼儿的一天”,发展其同理心;(3)安排社交能力强、处于班级中心地位的幼儿与特殊需要幼儿进行小组游戏,突出普、特幼儿的相同之处及特殊需要幼儿的优点,带动提高班级其他幼儿对特殊需要幼儿的接纳度。

(三)综合教师、家长与幼儿多方面提升融合班级质量

当前我国特殊需要幼儿“随班就坐”“随班混读”的现象比较常见。基于使全班幼儿受益的融合教育原则,教师要从班级和个体两个层面去评估特殊需要幼儿能力的发展:(1)从物理、心理层面入手,通过评估师幼互动质量、融合班级质量等方面来考察特殊需要幼儿的班级环境;(2)针对特殊需要幼儿自身的问题行为进行功能评估,并进行适当的、针对性的干预;(3)加强家园合作,例如,教师可提议普通幼儿家长尝试在日常生活中安排普通幼儿与特殊需要幼儿有密切接触的活动,增加普通幼儿的真实体验。

参考文献:

〔1〕LERNER R M,LIBEN L S,MUELLER U.Handbook of child psychology and developmental science,cognitive processe〔M〕.7th ed.New York:John Wiley & Sons,2015:175-222.

〔2〕PINTO C,BAINES E,BAKOPOULOU I.The peer relations of pupils with special educational needs in mainstream primary schools:The importance of meaningful contact and interaction with peers〔J〕.British Journal of Educational Psychology,2019,89(4):818-837.

〔3〕BERCHIATTI M,FERRER A,GALIANA L,et al.Bullying in students with special education needs and learning difficulties:The role of the student?鄄teacher relationship quality and students social status in the peer group〔J〕.Child & Youth Care Forum,2022,51(3):515-537.

〔4〕ROSE C A,GAGE N A.Exploring the involvement of bullying among students with disabilities over time〔J〕.Exceptional Children,2017,83(3):298-314.

〔5〕SOUKAKOU E P.Measuring quality in inclusive preschool classrooms:Development and validation of the Inclusive Classroom Profile (ICP)〔J〕.Early Childhood Research Quarterly,2012,27(3):478-488.

〔6〕〔13〕劉悦悦.学前融合教育质量现状及提升策略研究〔D〕.金华:浙江师范大学,2019.

〔7〕BALAZ L,BYRNE M K,MIELLET S.“Understanding our peers”:A naturalistic program to facilitate social inclusion for children with autism in mainstream early childhood services 〔J〕.International Journal of Disability,Development and Education,2022,69(5):1583-1600.

〔8〕〔11〕寧亚飞.5—6岁普通幼儿对特殊需要幼儿的接纳态度及其干预研究〔D〕.上海:华东师范大学,2018.

〔9〕FAVAZZA P C,ODOM S L.Use of the acceptance scale to measure attitudes of kindergarten?鄄age children〔J〕.Journal of Early Intervention,1996,20(3):232-248.

〔10〕DIAMOND K E.Relationships among young childrens ideas,emotional understanding,and social contact with classmates with disabilities〔J〕.Topics in Early Childhood Special Education,2001,21(2):104-113.

〔12〕COIE J D,DODGE K A.Continuities and changes in childrens social status:A five?鄄year longitudinal study〔J〕.Merrill?鄄Palmer Quarterly,1983,29(3):261-282.

〔14〕YU S,OSTROSKY M M,FOWLER S A.Relationships between preschoolers attitudes and play behaviors toward classmates with disabilities〔J〕.Topics in Early Childhood Special Education,2015,35(1):40-51.

〔15〕TRIANDIS H C.Attitude and attitude change:Wiley foundations of social psychology series〔M〕.New York:Wiley,1971:23-28.

〔16〕金盛华,张杰.当代社会心理学导论〔M〕.北京:北京师范大学出版社,1995:107-109.

〔17〕FAVAZZA P C,ODOM S L.Promoting positive attitudes of kindergarten?鄄age children toward people with disabilities〔J〕.Exceptional children,1997,63(3):405-418.

〔18〕庾晓萌,马瑞敏,唐敏.质量评价视角下我国学前融合教育的发展现状及提升策略〔J〕.学前教育研究,2022(8):1-12.

〔19〕ENGEL C S,SHEPPARD E.Can cartoons which depict autistic characters improve attitudes towards autistic peers〔J〕. Journal of Autism and Developmental Disorders,2020,50(3):1007-1017.

〔20〕FAVAZZA P C,OSTROSKY M M,DE BOER A A,et al.How do we support the peer acceptance of children with disabilities〔M〕//JONES M H.Peer relationships in classroom management.New York:Routledge,2022:77-94.

〔21〕CROSS A F.Elements of successful inclusion for children with significant disabilities 〔J〕.Topics in Early Childhood Special Education,2004,24(3):169-183.

An Intervention Study on Peer Acceptance of Young Children with Special Needs in the Context of Preschool Inclusive Education

Zhang Yanan, Zhu Zongshun

(College of Child Development and Education, Zhejiang Normal University, Hangzhou, Zhejiang, 311231)

【Abstract】Inclusive environment plays a significant role in the development of peer acceptance of young children with special needs. In this study, a quasi?鄄experimental design was used to select two classes of children aged 4-5 from an inclusive kindergarten as the experimental group (n=29) and a control group (n=30) and a 10?鄄week course intervention was carried out. The results showed that through the classroom level intervention, the attention, awareness and understanding of ordinary children towards children with special needs were significantly improved as well as their emotional and behavior tendencies; at the same time, the increased acceptance of children with special needs by their peers contributed to the quality of the inclusive classroom.

【Keywords】preschool inclusive education;curriculum interventions;peer acceptance;inclusive classroom program assessment