基金业绩排名压力与赌博式交易倾向

2023-05-30王志强吴思璠

王志强 吴思璠

[摘 要:如何分散交易风险,提高机构投资者风险管理水平,推动股票市场高质量发展成为学术界和监管层关注的焦点。本文选取中国开放式股票型基金作为研究对象,运用组合价差法和面板数据模型分析了基金业绩排名压力对赌博式交易倾向的影响,并考察了基金经理持基和基金经理变更对二者之间关系的影响机制。研究结果显示,基金业绩排名压力对赌博式交易倾向有显著的正向影响,即基金业绩排名压力越大,基金经理的赌博式交易倾向越强;基金经理持基能够抑制赌博式交易倾向,而基金经理变更对赌博式交易倾向的影响不显著。本文的分析既为基金经理持基的代理人激励问题提供了经验证据,也有助于探寻抑制机构投资者赌博式交易倾向、强化机构投资者“理性交易引导者”身份的内在路径。

关键词:开放式股票型基金;基金业绩排名压力;赌博式交易倾向

中图分类号:F830.9 文献标识码:A 文章编号:1000?176X(2023)03?0068?12 ]

一、问题的提出

机构投资者已经逐渐成长为A股市场的主力军[1],在理性交易者的身份认知下具有信息优势和专业能力的机构投资者被视为股票交易的波动稳定器[2],更是诸多个人投资者的决策追踪对象和投资参考标杆[3]。然而,机构投资者的交易总是理性的吗?1由于存在收益激励扭曲问题,机构投资者在其资产配置中是否偏好彩票型股票进而表现出与个人投资者相似的赌博式交易倾向?如果机构投资者表现出某种程度的彩票型股票偏好,既丧失了机构投资者专业化交易的优势,也会基于投资示范效应放大这种非理性交易的噪声冲击和股市波动,从而动摇机构投资者引领中国股票市场从“投机市”向“价值市”转换的基础性作用。*

投资者偏好彩票型股票而进行赌博式交易的早期研究多集中于个人投资者范畴,如Kumar[4]研究发现,具有低价格、高波动率和异常收益偏度的股票的平均收益相对较低。Boyer和Vorkink[5]发现,横截面上个股期权的事前总偏度与其风险调整后收益之间存在很强的负相关关系。Eraker和Ready[6]考察了柜台交易市场,发现股票收益具有很高的正偏度和极端的负平均值。李培馨等[7]通过构建个股层面的彩票型股票指数,发现彩票型股票的收益比非彩票型股票低10%—12%。崔惠颖和王志强[8]认为,最具直观性的最大日收益率是识别彩票型股票的最佳指标。这些研究都证实了个人投资者存在典型的彩票型股票偏好,并认为这种偏好多源于个人投资者的累计前景[9]和乐观主义[10]。个人投资者在非理性心理驱动下,会出现对获益可能和获益水平的小概率高估,从而产生赌博式交易行为。基于这一行为金融的分析框架,当研究对象聚焦到机构投资者时,多数研究认为,由于投资机构的信息优势和专业能力,机构投资者会相对理性,以追逐彩票型股票为代表的赌博式交易行为被很好地抑制了[11]。究其原因:一是机构投资者在较强的信息能力支撑下,本身就属于风险厌恶者或稳健型投资者;二是彩票型股票存在较强的业绩惩罚效应,这种向资本市场的信号释放,将机构投资者与低选股能力联系起来,从而导致机构投资者面临较强的“用脚投票式”的赎回压力和盲目惩罚效应[12];三是机构投资决策中存在较强的内部监督,这往往会修正由于基金经理个体的过度乐观所衍生的偏度偏好[13]。然而,另外一些研究却找到了机构投资者存在彩票型股票偏好的证据。如Kumar等[14]分析了地理变异对机构投资者投资决策的影响,发现虽然这些机构原本都是彩票型股票规避者,但当基金交易转移到其他国家特别是发展中国家时,股票市场相对浓厚的投机式交易习惯会出现传染,机构投资者在交易中对于彩票型股票的权重分配会相应上升。Doran等[15]的研究也发现,相对于主板市场,在美国和欧洲的创业板,由于信息冲击效应更为显著且股价波动普遍较大,正偏性分布偏好在机构投资者选股中也显著存在。陆蓉等[16]基于中国A股市场的实证检验也发现,机构投资者对某些低价、小盘和异常收益率股票存在理性泡沫骑乘行为和概念性偏好,且这种机构投资者追逐短期收益的赌博式交易行为催生了股市泡沫。总体上看,已有的相关研究在考察彩票型股票偏好时,普遍集中于对个人投资者非理性利益追逐的检验,很少涉及对机构投资者赌博式交易傾向的分析,即使其研究对象从个人投资者转移到机构投资者,也更多的是延续行为金融的分析框架,从乐观预期、累计前景等角度开展分析。笔者认为,机构投资者的赌博式交易倾向并不是对小概率超额回报乐观预期的结果,更可能是代理人约束不足而导致的机会主义行为和业绩排名压力下的理性选择,因为较差的前期业绩和离职压力,会使基金经理心中产生“反正不会比现在更糟糕”的想法,进而会促使其进行赌博式交易。

基于此,笔者选取中国开放式股票型基金数据,识别并测度机构投资者赌博式交易倾向,考察基金业绩排名压力对赌博式交易倾向的影响,进而分析基金经理持基或基金经理变更的抑制作用,以期探寻约束赌博式交易倾向的内在路径。本文可能的边际贡献在于:一是从不完备契约与机会主义倾向的视角诠释机构投资者彩票型股票偏好问题,从而基于非理性行为的“理性决策”逻辑,识别、测量并解释了机构投资者赌博式交易倾向;二是在错误信息和噪声交易的干扰下,机构投资者选股能力会出现偏差,进而引致内生性,本文使用“基金经理从业经验”“是否具有海外教育背景”两个工具变量,有效地控制了内生性,避免了内生性问题对因果逻辑链条产生的扭曲;三是基金经理持基强化了基金业绩排名压力对赌博式交易倾向的抑制作用,这既能为基金经理持基的代理人激励问题提供经验证据,又能为投资机构控制赌博式交易倾向提供现实解决路径。

二、理论分析与研究假设

(一)基金业绩排名压力对赌博式交易倾向的影响

中国基金业界通常采用“锦标赛”制度作为基金经理的业绩激励,业绩较差的基金经理将面临较大的业绩排名压力。同时,中国基金管理费用的征收采取固定费率,即与基金管理的资金规模一致,基金经理旗下的基金规模越大,其能够获得的管理费用越高。肖继辉[17]与于上尧等[18]证实,基金的前期业绩是基金投资者考虑是否投资的重要因素,投资者会对基金业绩作出申购或赎回的相机抉择。因此,当基金在上半年排名胜出时,基金经理会偏好于实施相对稳健的策略[19],而当基金表现不尽如人意时,在基金业绩排名压力和基金经理声誉压力的双重影响下,基金经理会试图承担更多风险,以博取脱颖而出的机会。更重要的是,在基金经理个人机会主义约束明显不足的情况下[20],当赌博式交易失败时,虽然可能面临一定的资金损失,但鉴于前期业绩不佳的状况持续同样会面临资金损失,这种损失并不会比不进行赌博式交易严重得多,因此,基金经理的个人声誉和薪酬损失相对较小。而一旦选择彩票型股票进行赌博式交易获取了小概率的超额收益,不仅业绩提升可以获得奖励,受到的关注还可以吸引大量资金流入进而带来丰厚的管理费用。所以,前期业绩表现不佳的基金经理有足够的动机进行赌博式交易。基于此,笔者提出如下研究假设:

H1:基金业绩排名压力对赌博式交易倾向具有显著的正向影响。

(二)基金经理持基或基金经理变更的影响

基金经理对彩票型股票的偏好,更多源于基金经理在不完备契约下的机会主义约束不足。在较大的业绩压力下,基金经理追求小概率的偶然收益,采取赌博式交易,加大了基金权益损失的概率,基金经理遭受资本市场的业绩惩罚[21]。一种已经在中国资本市场上广泛采用的作为修正基金经理机会主义行为的策略是基金经理持基。1这种制度通过将基金经理与基金业绩高度捆绑来强化对基金经理的业绩约束[22],那么它能否通过预期赌博式交易带来的业绩惩罚效应,适度抑制基金经理的彩票型股票偏好呢?Kumar等[14]指出,基金的赌博(冒险)动机不仅受薪酬激励(compensation incentives)的影响,还受雇佣风险(employment risk)的影响,在未实施基金经理持基的薪酬捆绑前提下,基金经理的薪酬合约中浮动性薪酬比例偏低,弱化了其通过赌博式交易获取偶然收益的激励。而当存在基金经理持基的浮动性薪酬约束后,由于基金经理高估了潜在损失,其更有意愿维持相对平稳的基金收益,基金经理持基显著增加了基金经理被解雇的显性成本,这会适度缓解由于业绩压力所形成的雇佣风险对基金经理赌博式交易行为的作用。基于此,笔者提出如下研究假设:

H2:基金经理持基能够减少基金业绩排名压力驱动下的赌博式交易倾向。

Chen等[23]的研究发现,基金经理变更也会显著反映在基金交易策略、风险偏好水平等的相应调整上,同时具有更高职业声誉的基金经理也总是更偏好于长期价值投资。王燕鸣和蒋运冰[24]也证实,基金经理变更特别是非自动离职,对基金风险调整行为存在显著影响;就前期业绩较差的基金而言,这种基金经理变更的影响更为突出。理论上,基金经理变更,可能对机构投资者赌博式交易倾向存在声誉约束和业绩跃升两方面效应:一方面,管理者变更总是遵循“优胜劣汰”,具有更高职业声誉和更好前期业绩的经理人进入,会在声誉约束下,减少机会主义行为,表现出“价值投资”交易策略特征[19],这会减少赌博式交易行为;另一方面,基金经理往往是在较差的前期业绩压力下发生变更的,新的基金经理也因此承担着“拯救基金业绩排名”的责任,有更高的拯救排名的激励薪酬,这实际上进一步放大了基金经理的业绩压力以及通过交易彩票型股票获取超额收益的动机。此时,基金经理变更对赌博式交易行为的影响就取决于上述两方面效应产生作用的强弱,且高度依赖于基金投资决策过程中与赌博式交易行为相关的其他基金特征。基于此,笔者提出如下研究假设:

H3:基金经理变更对基金业绩排名压力驱动下的赌博式交易倾向的影响存在不确定性。

三、研究设计

(一)数据选择与变量说明

1.数据选择

由于债券与股票在特质偏度等方面存在结构性差异,且债券到期收益较少受到换手率和收益率异常波动的影响,本文的基金样本仅包括开放式股票型基金,剔除了存在非股票类资产的混合基金,样本时序期选择为2004—2021年。同时,为尽可能地分离赌博式交易行为的业绩惩罚效应和基金设立初期相对宽松的“业绩容忍期”,本文还剔除了存续期低于5年的基金样本,且拆分基金不作单独处理,归并入母基金统一核算。本文数据来自于WIND数据库、CSMAR数据库以及基金的半年报和年报。

2.变量说明

(1)被解释变量

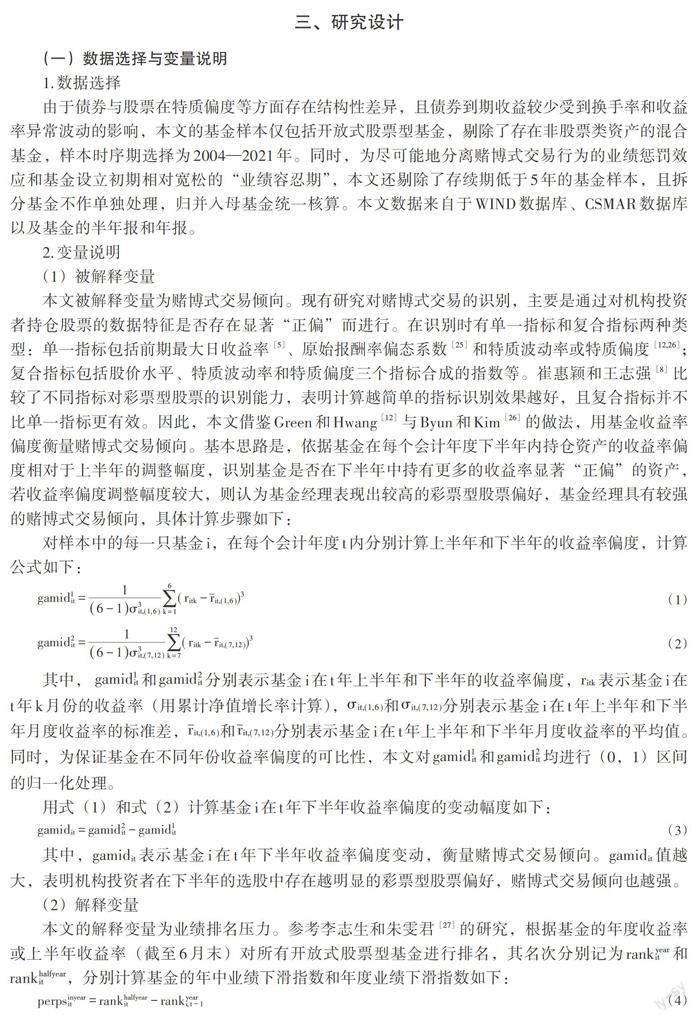

本文被解释变量为赌博式交易倾向。现有研究对赌博式交易的识别,主要是通过对机构投资者持仓股票的数据特征是否存在显著“正偏”而进行。在识别时有单一指标和复合指标两种类型:单一指标包括前期最大日收益率[5]、原始报酬率偏态系数[25]和特质波动率或特质偏度[12,26];复合指标包括股价水平、特质波动率和特质偏度三个指标合成的指数等。崔惠颖和王志强[8]比较了不同指标对彩票型股票的识别能力,表明计算越简单的指标识别效果越好,且复合指标并不比单一指标更有效。因此,本文借鉴Green和Hwang[12]与Byun和Kim[26]的做法,用基金收益率偏度衡量赌博式交易倾向。基本思路是,依据基金在每个会计年度下半年内持仓资产的收益率偏度相对于上半年的调整幅度,识别基金是否在下半年中持有更多的收益率显著“正偏”的资产,若收益率偏度调整幅度较大,则认为基金经理表现出较高的彩票型股票偏好,基金经理具有较强的赌博式交易倾向,具体计算步骤如下:

对样本中的每一只基金i,在每个会计年度t内分别计算上半年和下半年的收益率偏度,计算公式如下:

[gamid1it=16-1σ3it,(1,6)k=16(ritk-rit,(1,6))3] (1)

[gamid2it=16-1σ3it,(7,12)k=712(ritk-rit,(7,12))3] (2)

其中,[ gamid1it]和[gamid2it]分别表示基金i在t年上半年和下半年的收益率偏度,[ritk]表示基金i在t年k月份的收益率(用累计净值增长率计算),[σit,(1,6)]和[σit,(7,12)]分别表示基金i在t年上半年和下半年月度收益率的标准差,[rit,(1,6)]和[rit,(7,12)]分別表示基金i在t年上半年和下半年月度收益率的平均值。同时,为保证基金在不同年份收益率偏度的可比性,本文对[gamid1it]和[gamid2it]均进行(0,1)区间的归一化处理。

用式(1)和式(2)计算基金i在t年下半年收益率偏度的变动幅度如下:

[gamidit=gamid2it-gamid1it] (3)

其中,[gamidit]表示基金i在t年下半年收益率偏度变动,衡量赌博式交易倾向。[gamidit]值越大,表明机构投资者在下半年的选股中存在越明显的彩票型股票偏好,赌博式交易倾向也越强。

(2)解释变量

本文的解释变量为业绩排名压力。参考李志生和朱雯君[27]的研究,根据基金的年度收益率或上半年收益率(截至6月末)对所有开放式股票型基金进行排名,其名次分别记为[rankyearit]和[rankhalfyearit],分别计算基金的年中业绩下滑指数和年度业绩下滑指数如下:

[perpsinyearit=rankhalfyearit-rankyeari,t-1] (4)

[perpsyearit=rankyeari,t-1-rankyeari,t-2] (5)

其中,[perpsinyearit]表示基金i在t年的年中业绩下滑指数,[rankhalfyearit]表示基金i在t年的年中收益率排名名次,[rankyearit]表示基金i在t-1年的年度收益率排名名次,[perpsyearit]表示基金i在t年的年度业绩下滑指数,[rankhalfyearit]表示基金i在t-2年的年度收益率排名名次。由于基金收益率排名上升导致[perpsinyearit]和[perpsyearit]存在负值,参考李志生和朱雯君[27]的研究,使用各年度最大值和最小值对业绩下滑指数进行(0,1)区间的归一化处理。

为了方便比较,在进行回归分析时,还使用收益率水平变动[Δ]r替代业绩下滑指数进行补充分析。同时,本文还设置了基金经理持基(HD)和基金经理变更(TD)两个虚拟变量。其中,基金经理持基指的是基金经理购入并持有自己所管理基金份额的行为。若机构投资者i在t年有基金经理持有基金,记为1,否则记为0。对于基金经理变更,则根据基金经理人更迭信息公报,对存在经理人变更的机构投资者,若t年4—10月期间存在经理人变更,记为1,否则记为0。之所以选取4—10月这一特殊时间段,是因为当基金经理变更发生于1—3月时,新经理的投资决策已经体现在基金上半年收益率偏度水平上,而当基金经理变更发生于10—12月时,新经理对下半年收益率偏度的影响无法充分体现,这会低估甚至掩盖基金经理变更对投资机构下半年基金收益率偏度变动的影响。

(3)控制变量

基金风险水平变动[?σit]。在不同的业绩排名压力下,机构投资者会基于收益率目标策略性地调整风险水平,且这种风险偏好的转移本质上并不意味着赌博式交易倾向的出现,而仅仅是试图通过增加适度风险进而扩大预期收益[28]。因此,本文控制基金风险水平变动来消除这一问题。借鉴Mohan和Zhang[29]的做法,用基金下半年的月度收益率标准差[σit,(7,12)]减去基金上半年的收益率标准差[σit,(1,6)]衡量,即[?σit=σit,(7,12)-σit,(1,6)]。

现金流水平[cflowit]。在不同的现金流水平下,基金差异化的风险规避能力对基金收益率偏度会产生影响,因此,引入基金现金流水平作为控制变量,计算公式如下:

[cflowit=tnaittnai,t-1-(1-rit)] (6)

其中,[tnait]表示基金i在t年度期末净资产总额,[rit]表示基金i在t年度扣除费用率后的收益率。

股票换手率[trdpit]。在不同的持仓结构下,股票买入规模对基金收益率偏度会产生影响。因此,在模型中引入股票换手率作为控制变量。参照刘圣尧和李怡宗[25]的研究,通过对比期末和期初的持股明细,计算调整资产组合所需的最小股票交易额,并除以期初净资产得到股票换手率。在计算时,股票交易额包括买入与卖出双向交易。

除了上述3个控制变量,为控制基金管理资产规模和基金存续期的影响,本文还引入了基金规模[sizeit]和基金年龄[ageit]两个控制变量,其中,基金规模用基金净资产的自然对数衡量,基金年龄用基金自成立日起到t年年末的年数衡量。

(二)模型构建

为了检验在年中業绩排名压力下,以及在下半年投资组合调整过程中,机构投资者是否会出现赌博式交易倾向,参考Green和Hwang[12]与Byun和Kim[26]的研究,构建如下面板数据模型:

[gamidit=α0+α1perpsit+α2gamidi,t-1+j=15βjcontroljit+εit] (7)

其中,[gamidit]表示基金i在t年下半年收益率偏度变动,[perpsit]表示基金i在t年的业绩排名下滑指数或收益率水平变动,具体估计中分别采用[perpsinyearit]、[perpsyearit]或[Δ]r,[controljit]表示与基金i赌博式交易倾向相关的第j个控制变量,上文已述。同时,为控制基金习惯性交易策略的影响,模型中还引入了[gamidit]的滞后一期变量[gamidi,t-1],[εit]表示随机误差项。

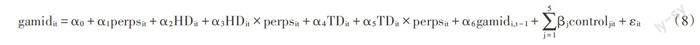

为了检验基金经理持基或基金经理变更对基金业绩压力与赌博式交易倾向的影响,在模型(7)中引入表示基金经理持基或基金经理变更的两个虚拟变量及其与解释变量的交互项,采用如下面板数据模型:

[gamidit=α0+α1perpsit+α2HDit+α3HDit×perpsit+α4TDit+α5TDit×perpsit+α6gamidi,t-1+j=15βjcontroljit+εit] (8)

(三)描述性统计

表1为主要变量的描述性统计结果。从表1可以看出,样本期内,不同基金下半年的收益率偏度变动不同,有的基金调低0.261,有的基金调高0.354,所有开放式股票型基金的平均变动幅度为0.102。不同基金的年度业绩下滑指数也有显著差异,有的为0.000,有的为0.886,年中基金下滑指数差异也很大,有的为0.000,有的为0.761。但从年中业绩下滑指数和年度业绩下滑指数的中位数、最小值和最大值来看,两者差异不大。基金风险水平变动远低于其收益率偏度变动,基金风险水平变动的最大值和最小值之差为0.047,基金收益率偏度变动的最大值和最小值之差为0.615,这说明,基金收益率偏度变动并不完全由基金风险水平变动决定。

四、实证分析

(一)基准回归分析

首先,笔者采用组合价差法考察基金业绩排名压力对基金赌博式交易倾向的影响。具体做法如下:(1)每年根据基金上半年的收益率水平或年中业绩下滑指数从高到低进行排序;(2)按照收益率水平或年中业绩下滑指数的大小,将所有基金等分为五组;1(3)以等权重方式分别计算每组内gamid的均值。滚动操作,重复(1)、(2)和(3),可以得到各组gamid的时间序列,分别采用t检验和Wilcox秩和检验,考察两个极端组合(高收益率组与低收益率组、高业绩下滑组与低业绩下滑组)之间gamid的差异,检验结果如表2所示。从表2可以看出,无论是以基金收益率水平还是以年中业绩下滑指数分组,高收益率组和低业绩下滑组的平均收益率偏度变动均分别显著小于低收益率组和高业绩下滑组的平均收益率偏度变动,其对应的t统计量和Wilcox Z统计量均在1%水平上显著。同时,随着基金收益率或业绩下滑指数的逐渐变化,下半年基金收益率偏度变动呈现出规律性变化。这表明,基金中期业绩相对越低或业绩下滑指数越大,越会导致下半年基金收益率偏度变动加大。H1在统计分析层面得到了初步证明。

其次,采用模型(7)对基金业绩排名压力影响赌博式交易倾向进行进一步的检验。在模型估计方面,非平衡面板的Hausman检验支持建立随机效应变截距模型,同时由于模型包含被解释变量滞后项,对模型(7)采用动态广义矩(DGMM)方法进行参数估计,回归结果如表3所示。基金的收益率水平变动与收益率业绩排名变动间存在一定程度偏离,特别是在头部效应的作用下,业绩排名处于顶部或底部的基金,由于其排名变动相对收益率变动不敏感,会导致业绩排名压力,此时赌博式交易行为更多地源自个体收益率变动而非相对收益率变动,这会低估业绩排名压力对基金经理开展赌博式交易行为的作用。因此,在使用业绩下滑指数的同时,也使用基金收益率水平变动[Δ]r代替业绩下滑指数,考察其对基金年内收益率偏度变动的影响,结果如表3列(3)所示,其中,基金收益率水平变动用基金在每个会计年度下半年与上半年平均收益率差值衡量。由于收益率水平变动存在负值样本,对收益率水平变动进行正值平移折算。1

从表3的回归结果可以看出:

第一,总体上看,无论是以基金历史收益率业绩排名变动衡量的业绩下滑指数,还是以收益率水平变动测算的业绩排名压力,都对下半年基金收益率偏度变动有显著影响,且表现为业绩下滑指数对下半年基金收益率偏度变动有显著正向影响,而收益率水平变动对基金下半年收益率偏度变动有显著负向影响。这意味着,当基金业绩出现下滑,基金经理面临较强的业绩排名压力时,其在下半年交易策略中表现出典型的赌博式交易倾向和彩票型股票偏好,H1再次得到证实,这与Kumar等[14]的结论一致,机构投资者虽然能够借助其规模优势和专业能力克服股票交易的“噪声”干扰,但由于委托—代理问题,基金经理本身会出现个体投机偏好,这种机构投资者的非理性变异,既是对委托交易契约的背离,也在一定程度上增强了中国股票市场的“投机市”特征。

第二,基金风险水平变动对下半年基金收益率偏度變动具有显著的正向影响。这说明,风险偏好程度影响机构投资者赌博式交易行为,且提高基金收益率偏度的同时并未导致基金波动率水平显著下降,反而是存在协同上升过程。1这也从另一个角度表明,受制于中国股票市场信息障碍和业绩惩罚机能匮乏,个人投资者难以对基金非理性交易决策形成即时性的赎回惩罚,助长了机构投资者“高风险偏度”交易特征,这种“高风险、高赌博”的叠加及风险驱动下的非理性交易模式,会加速分流基金公司的内部业绩,从而进一步强化基金间的业绩差异,增强基金业绩排名压力。

第三,现金流水平和股票换手率对下半年基金收益率偏度变动的影响未得到证实。这可能意味着,即使基金存在较好的现金流量,具备了相对充足的投资能力和仓位调整空间,但在较大的业绩排名压力下,基金经理不再满足于通过优化资产配置保证预期收益,而更愿意选择彩票型股票进行赌博式交易。基金规模和基金年龄对下半年基金收益率偏度变动有显著负向影响。这表明,相对于规模小的基金而言,规模大的基金由于具备更好的选股空间和选股手段,在规模维持意愿下能够预期到由于赌博式交易所引致的赎回惩罚,其交易策略更偏向于稳健型和风险厌恶型,也更偏爱那些业绩表现良好、治理规范的上市公司股票。因此,即使存在适度业绩排名压力,也很难产生对彩票型股票的非理性追逐。

(二)内生性处理

模型(7)中,下半年中基金收益率偏度变动与基金业绩下滑指数之间可能存在典型的回馈效应引致的内生性问题,这种内生性源自如下两种机制:一是彩票型股票已经被充分证实存在后期的负收益[12,14],这种业绩惩罚效应的存在会导致基金投资收益的减少和业绩排名的下滑;二是作为有限理性的个体,基金经理选股与交易策略总是难以避免地被市场错误信息等噪声干扰[30]这会使得基金对某些彩票型股票的偏好往往不是异常收益率驱动下的策略,而是选股偏差和过高流动性敏感度引起的结果[25],即机构投资者的彩票型股票偏好是选股失误导致。这种共生变量的存在也会衍生出内生性问题。因此,笔者尝试基于如下两种思路对内生性加以处理:一是为基金业绩排名寻找恰当的工具变量,并通过两阶段最小二乘法(2SLS)估计控制模型(7)由于内生性导致的参数估计偏误;二是基金选股能力是业绩排名和收益率偏度变动的共生变量,将该工具变量直接引入模型(7)以尽可能分离残差中的相关性成分。参考肖继辉等[22]与Barberis等[31]的研究,用“基金经理从业经验”“是否具有海外教育背景”两个变量作为基金年中业绩排名的工具变量。较为丰富的从业经历和接受过国外系统的金融交易培训,可能会导致基金经理出现系统性的风险偏好模式,如更为稳健的投资习惯[32]。因此,本文将“经理交易模式”引入模型(7)中,以控制基金经理个体特征对彩票型股票偏好的其他渠道影响。在实际的测度上,用经理从业时长测度基金经理从业经验。是否具有海外教育背景则直接处理成虚拟变量,存在海外留学背景或海外金融行业从业经验赋值为1,否则赋值为0。2对于基金经理交易模式偏好,用每一会计年度基金蓝筹股持仓比重衡量,蓝筹股平均持仓比重超过基金均值赋值为1,否则赋值为0。估计结果如表4所示,其中,列(1)和列(2)采用IV+2SLS估计,列(3)和列(4)为用动态广义矩(DGMM)方法引入共生工具变量的估计结果。从表4的回归结果可以看出,当引入经理从业时长和海外教育背景两个工具变量后,年中业绩下滑指数和年度业绩下滑指数对下半年基金收益率偏度变动的影响在关键变量显著性上差异不大,但控制内生性后业绩下滑指数对下半年基金收益率偏度变动的影响显著增强,这意味着当忽视基金选股能力的影响时,业绩排名压力驱动下的赌博式交易行为被一定程度低估了。

(三)基金经理持基或基金经理变更的影响机制

对模型(8)的估计结果如表5所示。1

从表5的回归结果可以看出:

第一,无论采用业绩下滑指数还是收益率水平变动指标,基金经理持基都对下半年基金收益率偏度变动有显著负向影响。这表明,签订基金经理持基的浮动式薪酬合约能够显著抑制基金经理的彩票型股票偏好和赌博式交易意愿。同时,基金经理持基与年中业绩下滑指数的交互项、基金经理持基与收益率水平变动的交互项也对下半年基金收益率偏度变动有显著影响,且表现出基金收益偏度的“收窄”效应。这意味着基金经理持基,一方面,有助于缓解业绩排名压力对经理人非理性投资决策的逆向激励效应;另一方面,这种委托—代理的利益联结机制及由此导致的经理个人较强的收入平稳性意愿、对潜在损失的高估和长期雇佣关系期望的形成,能够促进基金经理形成相对稳健的交易策略,有效抑制其赌博式交易行为。因此,H2得到了证实。

第二,而基金经理变更对下半年基金收益率偏度变动没有显著影响,这表明,基金经理变更在强化业绩排名压力、形成赌博式交易激励方面没有效果。即中国开放式股票型基金的经理变更更多的是一种业绩未达标的惩罚性替换,这将使得新经理在一开始就面临较强的期中业绩排名压力,即使新入职经理存在较好的前期业绩表现和职业声誉约束,1依然无法有效抑制机会主义倾向的出现和对彩票型股票的偏好,基金经理将不得不裹挟于基金业绩竞争中而不断强化其冒险意愿。因此,H3没有获得实证支持。

(四)稳健性检验2

为保证本文实证结论的可靠性,进行如下稳健性检验:一是更换样本。使用晨星(中国)发布的基金年度排名榜单替代本文测算的开放式股票基金年度收益率排名进行估计;3在对基金进行收益率排名后,剔除业绩排名前五位及后十位的基金样本进行估计。二是更换变量的衡量方法。借鉴林煜恩等[33]与Boyer 和Vorkink[5]的研究,使用特质偏度替代收益率偏度进行偏度偏好检验。上述两种方法的估计结果都表明,无论是替换基金排名,剔除业绩排名极端值样本还是使用特质偏度作为赌博式交易倾向的识别依据,模型(7)中解释变量系数估计值均与表3结果一致,这说明,模型(7)的估计结果通过了稳健性检验。

五、结论与启示

机构投资者是否表现出赌博式交易倾向,又是否存在抑制赌博式交易倾向的内在路径,对这些问题的回答,关乎机构投资者的身份认知和其交易标杆的有效性,也有助于理解中国股票市场投机性交易的内在结构。基于此,本文在构建开放式股票型基金收益率偏度变动指标以衡量赌博式交易倾向的基础上,实证检验了基金业绩排名压力对赌博式交易倾向的影响,以及基金经理持基、基金经理变更对赌博式交易倾向的影响机制。研究结论及启示如下:

第一,无论是以基金历史收益率业绩排名变动还是以基金收益率水平变动测算的业绩排名压力,都对下半年基金收益率偏度变动有显著正向影响。这意味着,以开放式股票型基金为代表的機构投资者,不但存在赌博式交易倾向,而且更多的是期中业绩排名压力驱动的结果。也正是这种专业交易者的机会主义行为,加剧了中国股票市场“投机市”特征的固化和延续。同时,基金规模的增加、基金存续期的延长,一定程度上弱化了赌博式交易行为,随着信息成本的进一步降低以及中国个人投资者“用脚投票”意识的增强,能够促使基金公司内部竞争分流,从而抑制赌博式交易倾向。

第二,基于赌博式交易偏好源自代理人约束不当的这一认知,本文进一步分析了基金经理持基或基金经理变更对赌博式交易倾向的影响及其作用机制。结果表明,基金经理持基能够显著抑制基金经理的博彩偏好和赌博心理,这种代理人约束的强化,有助于熨平基金收益率偏度波动,帮助其形成稳健性交易习惯。基金经理变更对赌博式交易倾向的影响总体上不显著,基金经理变更实际上是业绩排名压力下的被动行为,这既放大了新入职经理的业绩排名压力,也不利于经理人市场良性竞争淘汰机制的形成。从构建基金赌博式交易倾向的内在约束机制角度看,基金经理持基是目前制度环境和市场环境下,相对低成本的一种内生性投机交易抑制策略,而基金经理变更,则并不利于基金公司代理人问题的约束强化,更大范围、更高比例的基金经理持基,以及经理人市场的持续完善与声誉机制约束力的强化,也许是未来有效抑制基金公司赌博式交易倾向的关键。

参考文献:

[1] 张跃文.中国机构投资者的专业化优势与绩效偏好[J].当代财经,2015(7):22-40.

[2] 高昊宇,杨晓光,叶彦艺. 机构投资者对暴涨暴跌的抑制作用: 基于中国市场的实证[J].金融研究,2017(2):163-178.

[3] 史永东,王谨乐. 中国机构投资者真的稳定市场了吗?[J].经济研究,2014(12):54-71.

[4] KUMAR A.Who gambles in the stock market?[J].The journal of finance,2009,64(4): 1889-1933.

[5] BOYER B H, VORKINK K. Stock options as lotteries[J].The journal of finance,2014,69(4): 1485-1527.

[6] ERAKER B, READY M J. Do investors overpay for stocks with lottery-like payoffs? An examination of the returns on OTC stocks[J]. Journal of financial economics, 2015, 115(3):486-504.

[7] 李培馨,劉悦,王宝链. 中国股票市场的赌博行为研究[J]. 财贸经济,2014(3):68-79.

[8] 崔惠颖,王志强. 彩票型股票的识别分析:来自中国股票市场的经验证据[J]. 商业经济与管理,2016(5):86-96.

[9] SNOWBERG E, WOLFERS J. Explaining the favorite-longshot bias: is it risk-love or misperceptions?[J].Journal of political economy, 2010, 118(4): 723-746.

[10] BALI T G, CAKITI N, WHITELAW R F. Maxing out: stocks as lotteries and the cross-section of expected returns[J]. Journal of financial economics, 2011, 99(2):427-446.

[11] NARTEA G V, KONG D, WU J. Do extreme returns matter in emerging markets? Evidence from the Chinese stock market[J]. Journal of banking & finance, 2017, 76(3):189-197.

[12] GREEN T C, HWANG B H. Initial public offerings as lotteries: skewness preference and first-day returns[J]. Management science, 2012, 58(2):432-444.

[13] 孔高文,刘莎莎,孔东民. 赌博偏好是否影响了精明投资者绩效?[J]. 投资研究,2014(10):87-103.

[14] KUMAR A, PAGE J K, SPALT O G. Religious beliefs, gambling attitudes, and financial market outcomes[J]. Journal of financial economics, 2011, 102(3):671-708.

[15] DORAN J S, JIANG D, PETERSON D R. Gambling preference and the new year effect of assets with lottery features[J]. Review of finance, 2011, 16(3): 685-731.

[16] 陆蓉,陈百助,徐龙炳,等.基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究[J].经济研究,2007(6):39-50.

[17] 肖继辉. 基金行业锦标赛及其激励效应研究——来自开放式基金的经验证据[J].南开管理评论,2012,15(5):44-55.

[18] 于上尧,王雪,伊志宏. “抱团”能否“取暖”——基金经理的选股策略与基金业绩[J].经济学报,2015,2(4):82-109.

[19] 孟庆斌,吴卫星,于上尧. 基金经理职业忧虑与其投资风格[J]. 经济研究,2015,50(3):115-130.

[20] 彭惠,江小林,吴洪. 偏股型开放式基金“赎回悖论”的动态特征及申购异象[J].管理世界,2012(6):60-73.

[21] FONG W M, TOH B. Investor sentiment and the max effect[J]. Journal of banking & finance, 2014, 46(3):190-201.

[22] 肖继辉,彭文平,许佳,等. 业绩排名与预期风险调整——考虑报酬激励与解职风险交互影响的新证据[J]. 经济学(季刊),2016,15(3):1177-1204.

[23] CHEN M H, CHEN S J, YEN M F, et al. Lottery premium in the Taiwan stock market[J].Asia pacific management review, 2008, 13(4):545-556.

[24] 王燕鸣,蒋运冰.薪酬激励、雇佣风险和预期偏差对中国开放式基金风险调整行为的影响[J].管理评论,2013,25(11):2-22.

[25] 刘圣尧,李怡宗. 股票博彩特征与市场风险异象[J].投资研究,2016(2): 4-11.

[26] BYUN S J, KIM D H. Gambling preference and individual equity option returns[J]. Journal of financial economics, 2016, 122(1):155-174.

[27] 李志生,朱雯君. 信息含量、机构投资者与股价同步性——来自股票增发市场的经验证据[J].中南财经政法大学学报,2017(5): 62-71.

[28] 易力,盛冰心. 业绩排名对基金风格漂移的影响研究[J].中央财经大学学报,2021(7):42-57.

[29] MOHAN N, ZHANG T. An analysis of risk-taking behavior for public defined benefit pension plans[J]. Journal of banking and finance, 2014, 40 (3):403-419.

[30] LAM K S, LI F, SO S. On the validity of the augmented Fama and French's model:evidence from the Hong Kong stock market[J]. Review of quantitative finance and accounting,2010,35(1):89-111.

[31] BARBERIS N, MUKHERJEE A, WANG B. Prospect theory and stock returns:an empirical test [J]. The review of financial studies,2016,29(11):3068-3107.

[32] 趙秀娟,汪寿阳. 基金经理在多大程度上影响了基金业绩?——业绩与个人特征的实证检验[J].管理评论,2010(1): 3-12.

[33] 林煜恩,郑玉敏,邵文霞,等 . 赌博行为对公司盈余管理的影响:中国实证[J]. 金融评论,2015(4):78-91.

Fund Performance Ranking Pressure With Gambling Trading Tendeney:Evidence From China's Open?End Equity Funds

WANG Zhi?qiang, WU Si?fan

(School of Finance, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China)

Abstract:How to spread the transaction risk, improve the risk management level of institutional investors, and promote the high?quality development of the stock market has become the focus of academic and regulatory circles. This paper selects China's open?end equity funds as the research object, analyzes the impact of fund performance ranking pressure on gambling trading tendency by using portfolio spread method and panel data model, and examines the impact mechanism of fund manager base holding and fund manager change on the relationship between the two. The results show that the pressure of fund performance ranking has a significant positive impact on the gambling trading tendency, that is, the greater the pressure of fund performance ranking, the stronger the gambling trading tendency of fund managers; The fund manager's holding base can inhibit the gambling trading tendency, while the change of fund manager has no significant impact on the gambling trading tendency. The analysis of this paper not only provides empirical evidence for the agent incentive problem of fund managers, but also helps to explore the internal path to restrain institutional investors' gambling trading tendency and strengthen the identity of institutional investors as ‘rational transaction guide.

Key words:open?end equity funds;performance ranking pressure;gambling trading tendency

(责任编辑:巴红静)

[DOI]10.19654/j.cnki.cjwtyj.2023.03.006

[引用格式]王志强,吴思璠.基金业绩排名压力与赌博式交易倾向——基于中国开放式股票型基金的实证检验[J].财经问题研究,2023(3):68-79.