耕夫、园丁、护花人

2023-05-30蒋力

蒋力

在艺术院团里,不是个个都能出名或者出大名的,无名者注定更多。这个无名,不是指没有名字,而是说他们的名字不大为人所关注,不易名垂青史。

欲写张汀老师,脑子里先冒出这一想法,细想一下,并非不着边际。我与张汀老师結识近40 年,在我的印象中,他是歌剧园地的耕夫、园丁、护花人。

据《上海文化艺术志》记载,1956 年,上海市文化局文化艺术干部学校办了一期上海文化艺术学校歌剧班(含舞蹈),设于上海歌剧院,共招收了16 名学员,开设的课程有声乐、乐理、表演、台词、舞蹈、戏曲选段,学制三年。近十位教师中的最后一位正是张汀。这个歌剧班办了两年后,即因故停办。1974 年,上海歌剧院独自办了一期学馆歌剧演员班,任课教师名单中的最后一位,还是张汀。与前一班不同的是,这个班善始善终,培养的学员中,王作欣、岳彩富、王海萍、丁羔等人,后来都在上海的青年演员声乐比赛中获得过奖项。这个班,对艺术实践也比较重视,曾经排演了小歌剧《金桥红哨》,这个戏的作曲是商易,编剧是张汀。

《中国歌剧史》一书所附“中国歌剧历年剧目一览(1921-2000)”,由本人统稿并修订,张汀老师的名字在其中出现了两次:1957 年,上海歌剧院的演出剧目《边寨之夜》,编剧张汀,作曲商易;1977 年,上海歌剧院演出剧目《化宏图》(小歌剧),编剧张汀,作曲庄德淳。《化宏图》这个戏也是小歌剧,以“上海歌剧院轻骑队”的名义在无锡首演,不知后来回到上海演过没有。剧中的女演员缪平,大概也是那班学员之一,我认识她时,她已调入《歌剧》杂志编辑部工作。另据《上海文化艺术志》载,张汀编剧的作品还有1964 年演出的小歌剧《春风杨柳》,唐朗作曲;1979 年演出的小歌剧《春风店》,黄钧作曲。

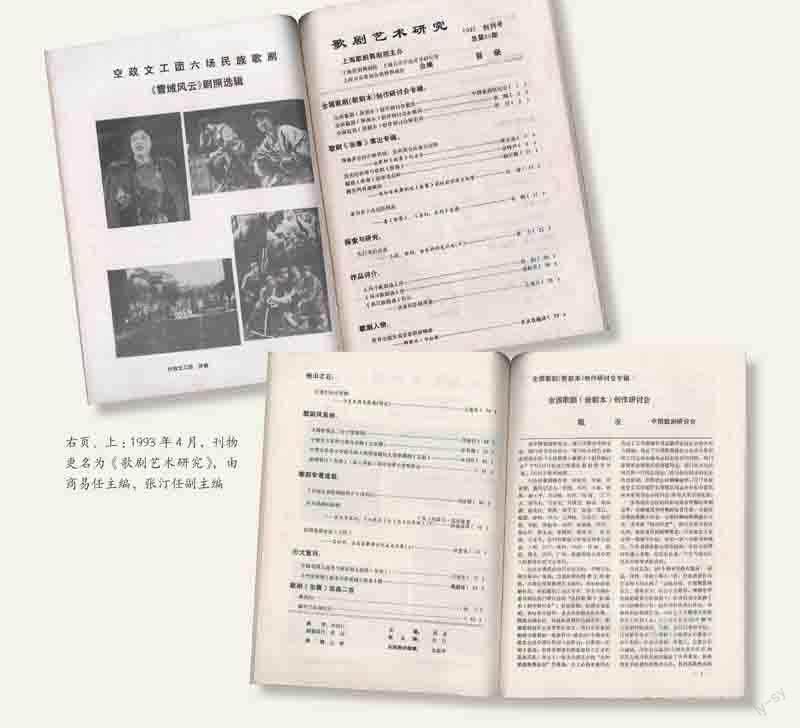

1984 年,上海歌剧院编印了一本内刊,名《歌剧舞剧资料汇编》,最初倡议编这本资料的人,是张汀和剧院的老导演李林。两年后,改名《歌剧艺术》正式出版,这就是如今《歌剧》杂志的前身。当时,这本杂志的主办方不仅有上海歌剧院,还有上海音协和上海音乐学院。杂志的编委会由商易、李林、管荫深、李国卿、戴鹏海、焦杰、王树元、刘志康、张汀9 人组成,商易任主编,张汀任常务副主编。商、张两位老师,我都是在那时认识的,引荐人是歌剧理论家居其宏先生,或许还有戴鹏海先生和焦杰先生。许多年里,我从北京到上海出差,几乎每到必去的两处就是汾阳路上的上海音乐学院和常熟路上的上海歌剧院;具体到上海歌剧院,我落脚的地方一是会议室,二是编辑部。

2015 年,《歌剧》杂志召开创刊30 周年纪念座谈会,居兄在会上发言时说到,他对《歌剧》编辑部,尤其是商易、张汀那个时期的编辑部,非常熟悉,那段时期甚至可以称之为“热恋期”。对于全国歌剧同行来说,当时的编辑部就像是歌剧人的家。

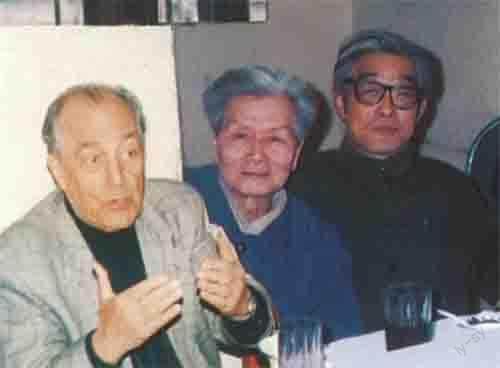

我也多次体会过这个“家”的温暖。1999 年初,我赴上海为商易老师做70 寿诞之后,写了一篇小文《大道无痕》,发在上海的《文汇报》,其中写道:“常熟路上海歌剧院的那幢小楼越来越旧,尤其是与旁边拔地而起的高楼相比,更显出它的衰势。《歌剧艺术》编辑部在小楼二层阴面的一角。论其摆设,是我见过的最简朴的编辑部,桌、椅、沙发、书架,无一不旧,我估计这些家具的使用年头都在我的年龄之上(那年我40 出头)。这些年间,我到上海而不到这里的时候实在不多。这里如家一般可以落脚,这里有可敬的师长,这里是全国歌剧、音乐剧演出及研讨信息的集散地。……刊物是一面镜子,能映出办刊人的风貌。商易老师和这本刊物的创办人张汀是编辑部的两位长者,都是歌剧人,风格却各异。商微黑,张偏白;商魁梧,张细腻;商宽厚沉稳,张一激动就脸红。”

十几天前接到游主编告张汀老师仙逝的消息,她问我:“和张汀老师熟吗?”

我坦率回复:“不是很熟。”

这是实话。既然是这样,按说这篇文章就该让熟悉或更熟的人去写。我想了想,这样的人,在世的大概不多了,在世者也未必肯写或有精力写了。我辈人中,我也没想出更合适的作者来。缪平似乎是可以写的,她当年在编辑部时,曾写过一篇颇被前辈看好的文章,可是,如今她在哪里呢?不是很熟的一层原因,是张汀老师的低调,在编辑部的客人面前,说话最多的都是商易老师,作陪的张汀老师,偶尔插话、搭话,都是短句。即便是他独自见作者,他的话也不会很多、很长。我印象中,他好像略有口吃,如果说这也算“毛病”,那么在短句陈述中是显不出来的。当然,他的插话、搭话,他的短句,都体现出他的实在、质朴。

应了游主编的约稿后,我翻了一遍手边的资料,可惜,只找到三篇张汀老师署名的文章。《世纪的脚步,时代的回响——〈上海文化艺术志歌剧分志〉“概述”篇》和《葵倾新潮,魂系南海——四赞音乐剧〈四毛英雄传〉》,均收于《中国歌剧艺术文集》第二集。《所闻所见仰高风——忆张权教授》,收于《张权研究纪念文集》。巧的是,后两文涉及的内容我都有介入,重读后自然勾起一些回忆。1998 年5月,珠海音乐剧团的《四毛英雄传》亮相上海,研讨会在上海歌剧院会议室举行。那天群贤毕至,会议室坐得满满当当,张汀老师的发言,有两点我至今难忘。一是排到了倒数一二,此时会场上的情绪已很热烈,他在众人后面站立发言,未出语时先脸红,然后激动地念了一首他为“四毛”的成功而填的词。二是他提到“四毛”剧的主创团队是歌剧《从前有座山》的原班人马(编剧张林枝,作曲刘振球,导演陶先露),不由得使我想起1990 年秋在株洲“全国歌剧观摩演出”期间我们共为《从前有座山》喝彩的往事。当时(株洲)、此时(上海),我都在场,今撰文纪念前辈,能不忆当年?

写张权教授的那篇,张汀老师提到他赴京主持《歌剧艺术研究》创刊座谈会的事,那个会我也参加了,我撰写《张权传》时,即注意到张汀老师的这篇文章,还引录了其中的段落,并展开了当时的情节。那时读此文,更注意的是张权在张汀心目中留下的印象,于今再读,重点落到了作者身上。类似于此的事,张汀老师一生不知做过多少,然而,被他人详知的又能有几多呢?例如,张汀曾将《上海舞蹈剧志·上海歌剧志》一书签赠《中国歌剧史》主编荆蓝老师,想必那本书中也有张汀老师的研究心得吧。

《中国歌剧史》的内容首页,是该书编委会的大名单,上至顾问、主编,下及特约编辑、行政助理,中间的编委会一栏,有11人,张汀名列其中。顾问8人,今只賀敬之一人健在。编委会11 人,随着张汀老师的仙逝,只余周稽、黄奇石、舒铁民3 人在世了。自2009 年至该书出版的2012 年,我参与了该书的编审工作,得与各位担任分卷主编的老师们一起开会讨论多次。常常听到荆蓝老师提到许多歌剧界的前辈对编撰此书所给予的支持。在荆蓝老师撰写的编后记中,亦提到:《歌剧艺术》副主编张汀同志为我们提供了薛晓撰编的上海歌剧史资料,还感谢了商易主编和编辑部的金振华和毛凤珍。于今看来,代表《中国歌剧史》编委会的这一笔感谢,分量似还略轻,而张汀老师一贯的处世风格又是从不计较个人的功名得失。小处亦见人品,此或为例乎?

《中国歌剧史》出版后,荆蓝老师开的赠书名单,即据编后记而来,给张汀老师的那套书,是我亲自送到他家的。多年未见的张汀老师,那天很是兴奋。我俩的话题,从这部书延伸到现在的《歌剧》杂志,从歌剧现状微缩到一个具体的剧目。张汀问我,是否知道一个名叫唐康年的人,这个人在加拿大,也在写歌剧,选中的题材是《雷雨》。为什么提到这个人?我了解到,唐写《雷雨》是一种个人行为,他的写法是从咏叹调写起,这些咏叹调的唱词,都是张汀创作的。

我从网上可查到的资料中,汇编出唐康年先生的一份与歌剧相关的简历:

1981 年初,上海歌剧院出品的6 场喜歌剧《三个女儿的婚事》在普陀影剧院首演。编剧李克琳、钟黔宁、肖戈,作曲唐康年,导演俞慎、茅君瑶,演员:周小蓉、王可、高文华、孙启新、卞莳玉、程勤。这是一部歌曲体的喜歌剧,大约演出了50 场。

唐康年的名字在主创名单中出现,那时他是上海歌剧院乐队中的小提琴演奏员,有资料显示,此前他曾是原济南军区前卫歌舞团的小提琴首席。除了担任乐队演奏员外,唐康年对创作表现出浓厚的兴趣,他写歌,也写小提琴独奏曲,那些小提琴曲,多改编自影响较大的歌曲,如《满怀深情望北京》等。1990 年,唐康年与其爱人潘幸孩(也是歌剧院乐队的小提琴演奏员)一起移居加拿大,在温哥华创办了唐康年音乐中心。1999 年,唐康年专程赴京,拜访了剧作家曹禺的夫人李玉茹,呈上自己为繁漪写的三首咏叹调。李玉茹听后给予肯定,并指出,繁漪是《雷雨》中重点刻画的人物。据此推断,张汀老师为之创作的唱词,当完成于1999 年之前。

唐康年版的歌剧《雷雨》,2017 年在天津演出了音乐会版,2019 年在天津和加拿大演出了全版。写到这里,照说应该提到上海歌剧院出品的莫凡版《雷雨》——2001 年演出音乐会版、2006 年首演全剧版。但如径直写下去,就更跑题了。要指出的是,世纪之交时的上海歌剧院,与全国的艺术院团一样,几乎都处于歌剧多元发展后期的茫然探索状态。同样的题材,唐版尚未成型,远水不解近渴;莫版一人操刀,送到上海歌剧院的已是一度创作的成品。莫说何兆华院长,彼时的院长换作是我,也会选择莫版,而忽略唐版。再往远些回顾,20 世纪末上海歌剧院出品的《风流年华》(1984)、《海峡之花》(1985)、《雁儿在林梢》(1988)、《请与我同行》(1989),乃至《巴黎的火炬》(1991),几乎都以音乐剧冠名,莫不带有努力突破歌剧创作瓶颈的痕迹。在这种创作氛围和艺术生产环境的影响下,张汀老师肯为离开剧院、远走他乡的同事,尽一己之力,写几首歌剧咏叹调的唱词,虽也属个人行为,但实在是功莫大焉。只不过由于张汀老师的不张扬、不谙世故和人微言轻,未能从他的角度促成唐版《雷雨》的尽早问世。这样讲,对张汀老师或近于苛刻了,可能他的期求原本就没那么高,能让他的唱词插上音乐的翅膀就知足了?我清楚地记得,与我谈到唐版《雷雨》将在海外演出时,他的脸上,露出了一丝丝欣慰的表情。我还记住了繁漪两首咏叹的曲名:《秋风般的冷漠》与《记得那多少个星辰良夜》。