国资监管体制改革对国有企业绩效的影响

2023-05-30乔琳綦好东

乔琳 綦好东

摘 要:以管资本为主进行国资监管体制改革是深化国资国企改革和推动国有经济高质量发展的重要举措。以2015年10月国务院发布的《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》为准自然实验契机,运用2008—2020年A股上市公司數据,采用双重差分法实证检验国资监管体制改革对国有企业绩效的影响。研究发现:国资监管体制改革有助于国有企业提高效益效率,提升创新能力,做强主业实业,降低企业风险;国资监管体制改革通过降低政府干预程度和完善公司治理等方式提升国有企业绩效;与较低行业竞争程度以及较小规模的国有企业相比,国资监管体制改革更有助于提升较高行业竞争程度和较大规模国有企业的绩效。

关键词:国资监管体制改革;国有企业绩效;国企高质量发展;双重差分模型

中图分类号:F276.1 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2023)03-0046-16

改革开放以来,我国国有资产管理体制改革稳步推进,较好地促进了国有企业盈利水平和竞争能力的提升。但也应看到,以管企业为主的国资监管体制一直未能很好地解决国企政资不分、政企不分的问题。2013年11月党的十八届三中全会通过的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》将以管资本为主加强国有资产监管作为国有企业全面深化改革的方向。2015年10月国务院发布的《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》(以下简称《若干意见》)更为明确地将正确处理好政府与市场的关系、以管资本为主加强国有资产监管,进而真正确立国有企业的市场主体地位,以增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力作为改革和完善国资监管体制的重要目标。此后,中共中央、国务院发布一系列重要政策文件,以管资本为主着力推动国资监管体制的改革与完善。国资监管体制改革实践在中央和地方层面全面展开。截至2021年底,中央层面先后改组组建的2家国有资本运营公司和19家国有资本投资公司,在党的建设、授权放权、运营模式等方面进行了积极探索,省级层面改组组建了超过150家国有资本投资运营公司,在授权范围等方面探索积累了初步经验。“十三五”期间,国务院国资委通过建立和完善出资人监管权责清单,精简工作事项43项,通过跟踪评估以及督促调整,持续推进地方国资委行权履责规范化,赋予企业更大的经营自主权[1]。

当前,学术界围绕国资监管体制改革的微观绩效开展了一些有益研究。一是将国资委成立作为政策冲击来研究国资监管体制改革的效果。盛丹和刘灿雷利用国资委成立的外生事件,系统考察了国资监管体制改革对国有企业经营绩效的改善作用[2]。齐震、宋立刚和何帆研究发现集中监管体制能够促进被监管企业的规模扩张[3]。刘灿雷等研究发现,以国资委成立为标志的国资监管体制改革增加了国有企业的研发投入、提高了其创新成效[4]。二是从监管职能转变角度研究国资监管体制改革的成效。郭檬楠和吴秋生研究了国有企业审计全覆盖与国有资产保值增值的关系,认为国资监管机构职能转变显著增强了审计对象覆盖面对国资保值增值的促进作用[5]。褚剑和陈骏基于国资委国有重点大型企业的监事会职责划入审计署这一国资监管职能调整的制度背景,研究发现具有国资监管背景的审计官员能减少国有企业的盈余管理[6]。卜君和孙光国从国资委改组组建国有资本投资运营公司的视角研究了国资监管职能转变的经济后果,发现受国资监管职能转变的影响,试点央企的高管薪酬业绩敏感性更高[7]。三是从业绩考核改革角度考察国资监管体制改革对国有企业绩效的影响。杨兴全等的实证研究表明,2013年修订的《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》显著提升了央企的现金持有水平[8]。综观这些研究,多是以国资委成立来识别国资监管体制改革,或是只从监管职能转变、业绩考核改革等局部考察国资监管体制改革,缺乏对以管资本为主的国资监管体制改革的微观绩效的整体性讨论,且在微观绩效的测度方面仍有待建立起更加符合我国国资国企改革实际、更加科学全面的指标体系。

距离2015年《若干意见》的发布已有7年多的时间,以管资本为主的国资监管体制改革是否真正提升了国有企业的质量和效率?改革绩效产生的作用机制是什么?企业内外部环境的不同是否会影响国资监管体制改革的效果?这些问题均需要回答。基于此,本文运用2008—2020年沪深两市非金融类A股上市公司数据,以《若干意见》发布为国资监管体制改革措施实施时点,采用双重差分法(DID)检验以管资本为主的国资监管体制改革对国有企业绩效的影响,进一步探讨行业竞争程度和公司规模差异所引致的异质性效果,并从政府干预程度和公司治理水平角度考察国资监管体制改革如何影响国有企业绩效。

一、理论分析与假设的提出

(一)国资监管体制改革对国有企业绩效的影响

产权理论、分工理论以及委托代理理论为阐释国资监管体制改革对国有企业绩效的影响提供了理论借鉴。

从产权理论角度来看,国有企业建立产权清晰的现代企业制度意味着要明确界定国家的终极所有权和企业法人财产权。要在坚决守住防止国有资产流失底线的前提下,正确处理好政府与企业的关系,赋予企业独立的法人地位。法律地位上的独立性是保护公司法人财产权的基本前提,也是提高资源配置效率的制度基础。作为国有企业出资人的政府与一般意义上的出资人(所有者)在追求“经济”目标方面具有一致性,具体表现为注重国有资产的保值增值。从这个意义上讲,国资监管可以理解为国家作为所有者保护国有产权的一种手段,而界定和实施财产权则是政府股东监管国有资产的重要内容。《若干意见》明确提出要“切实转变政府职能,依法确立国有企业的市场主体地位,建立健全现代企业制度”。以管资本为主的国资监管体制改革的本质是分离政府社会管理者与出资人代表的角色,以财产权逻辑取代政府权力逻辑,使政府履行好股东权利,进而重塑国资监管关系。厘清政府的国有资产出资人职责,有助于政府股东转变履职方式与手段,增强治理能力,提高管理效率。这有助于从根本上解决管人管事管资产监管体制下的权责边界不清,以及国有企业法人财产权缺乏独立性的问题,从而激发企业活力,提升企业绩效。

分工理论为国资监管体制改革中政企政资分开提供了理论支撑。以往事无巨细的国资监管模式,在一定程度上限制了企业日常经营决策权的行使,抑制了企业的积极性和创造性。国资监管机构的职能定位不够清晰,“缺位”与“越位”并存导致国有企业运营目标多元化以及现代企业制度建设滞后等问题,不利于厘清出资人职责与企业经营管理职责,难以保障资源配置效率和实现国有资产保值增值。根据分工理论,所有者与经营者的职能合理分工有助于提升企业经营效率和价值创造能力。以管资本为主的国资监管体制要求监管机构依法履行出资人职责,以资本为纽带、产权为基础参与国有企业管理,下放事权,保障国有企业法人的主体地位和自主经营决策的权利。这就在保障国资监管有效性的前提下,实现了国资监管主体和国资运营主体的专业化,并通过合理分工使所有者和经营者各行其权、各司其职,进而提升了国有企业的绩效。

委托代理理论认为,所有者与经营者之间形成合理有效的委托代理关系是提高资源配置效率的基础。以授权为基础、履约为内容、利益共享为目的的所有权与经营权分离,能够保障拥有经营管理决策专业优势的经营者基于所有者的委托有效开展生产经营活动。纵观国资监管体制的改革历程,尽管国资委的成立从形式上解决了多头管理以及国有资本终极出资人的缺位问题,但管人管事管资产的国有资产管理体制并没有很好地理顺委托代理链条中各主体的权责关系,从而影响了国有企业效率的提升[9]。以管资本为主的国有资产监管体制是在市场经济条件下以价值管理为主要手段管理国家所拥有或控制的资源,并通过授权、许可、股份制改革等多样化方式让渡部分国有资产的使用权,国家作为所有者则重点管好国有资产布局、规范国有资产运作、提高国有资产回报。以管资本为主、授权经营为特点的国有资产管理体制使国资监管机构代表政府履行国有资本出资人职能,不再直接干涉企业的正常生产经营活动,通过授权放权,由国有资本投资、运营公司对授权范围内的企业履行出资人管理职责。这能够对国有资产委托代理链条中各参与主体的权利予以合理配置、责任予以明确划分,平衡各参与主体之间的权责关系,进而落实国有企业的市场主体地位,保障其依法依规开展经营活动,更好地担起实现国有资本保值增值的重任。因此,以管资本为主推进国资监管体制改革,有助于优化国有资本委托代理链条,缓解政企政资不分的问题,进而改善国有企业的经营绩效。

基于上述分析,提出如下假设:

H1:国资监管体制改革有助于促进国有企业绩效的提升。

(二)国资监管体制改革影响国有企业绩效的中介机制

国有企业与政府天然存在的政企关联使其在融资待遇、行业准入等方面占据优势[10-11]。但随着经济体制改革的不断深化,国有企业面临的国内外竞争和转型压力日益加大,这种特殊的政企关系带来的隐性政策性负担、预算软约束等问题影响了国有企业的高质量发展[12]。虽然以理顺国有企业政企关系为重要目标的国资监管体制改革在持续推进,但国有资产监管越位、错位问题依然存在,仍需进一步推进政企分开、政资分开。在以往管人管事管资产的国资监管体制下,国资监管机构按照行政化方式管理国有企业,因管得过多过细,约束了企业生产经营的自主性,并且监管的过度干预也使国有企业承担了大量的政策性任务,这在一定程度上加重了企业负担,不利于企业经营效率的提升。以管资本为主的国资监管体制改革通过简政放权,实现监管主体与经营主体相分离,通过给国有企业松绑使其逐步成为独立的市场经营主体,有助于激发企业活力、创新动力并提高其风险防范能力。由此可见,以管资本为主推进国资监管体制改革有利于国资监管机构科学合理地履行出资者代表职责,实现放权与监管有效平衡,持续提升国有企业绩效。

改善国有企业治理是混合所有制改革的重要任务之一[13],也是国资监管体制改革的重要目标之一。无论是企业股权结构的优化、股东权利的保护,还是企业董事会作用的发挥、经理层激励约束机制的进一步完善,均需要更好地明晰国有企业各参与治理主体的权责界限,建立规范的公司治理结构。自2013年党的十八届三中全会通过的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确将国企混合所有制改革纳入全面深化改革的顶层框架开始,国有企业通过混合所有制改革已实现公司治理和绩效表现的显著改善。已有研究表明,民营参股的股权结构能够提高国有企业绩效[14];不同性质的资本融合在提升公司治理水平的基础上,能够促进国有资产的保值增值[15];非国有股东参与董事会治理能够有效缓解国有企业大股东和小股东之间的代理冲突,进而增加企业的创新产出[16]。

以管资本为主的国资监管体制改革在推进“混资本”与“改机制”方面发挥了重要作用。国资监管体制改革使国资监管机构加快职能转变,将市场化的治理手段融入国有企业的公司治理机制建设,有助于保持和提升国有企业的活力和竞争力,进而促进企业绩效提升。一是国资监管体制改革通过加大放权、授权,客观上促进了国有企业公司治理结构的完善。国有企业形成了组织架构健全、职责明确、运作有效的三会一层公司治理结构;董事会人员构成及议事规则日渐完善,充分保障了非国有股东的“话语权”,特别是非国有股东的董事选举权,激发了非国有股东在改善公司治理及经营绩效中的积极性。二是国资监管体制改革推动国有企业建立完善正向、长效、科学的激励约束机制。国资监管机构以管资本为主调控国有企业工资分配总体水平,使国有企业依法依规完善市场化的分配制度,优化内部薪酬结构;统籌推进上市公司股权激励等中长期激励措施,不断激发企业职工的获得感和工作动力,进而有助于改善国有企业绩效。

基于上述分析,提出如下假设:

H2:国资监管体制改革通过降低政府干预程度促进国有企业绩效提升。

H3:国资监管体制改革通过提高公司治理水平促进国有企业绩效提升。

(三)行业竞争程度和公司规模的调节效应

虽然以管资本为主的国资监管体制改革有助于推动国有企业绩效提升,但也会因企业所处的内外部环境不同而出现差异。行业竞争程度和公司规模作为反映企业内外部环境特征的重要因素,影响着国资监管体制改革与国有企业绩效之间的关系。

2019年国务院国资委发布的《关于以管资本为主加快国有资产监管职能转变的实施意见》(以下简称《实施意见》)强调,既要通过指导国有企业完善公司治理机制、采用约束激励手段来激发经理层的活力,又要统筹包括社会监督在内的各方力量,建立有效的协同联动监督机制,切实保障国有资产的保值增值。行业竞争本质上发挥着外部治理作用,也是对出资人监督的有效补充,能够与国资监管形成治理合力。一是较高的行业竞争程度意味着企业需要不断提升自身的核心竞争力,这会激励管理层为提升企业业绩而努力。创新技术水平较低的企业在激烈的市场竞争中可能会被淘汰而遭受破产清算的风险,进而影响管理者的薪酬与声誉,甚至使其面临被解雇的风险,这在一定程度上会给管理者带来压力,使其不断提高管理水平并改进经营策略,以提升企业核心竞争力,改善企业绩效。二是行业竞争能够提高企业经营行为和业绩的透明度,进而改善企业经营绩效。产品市场竞争程度与企业信息披露质量具有显著的正相关关系[17],信息透明度的提高有助于加强对企业管理者经营行为和投融资决策的有效监督和激励,进而强化国资监管体制改革对国有企业绩效的正向促进作用。

从经济学角度讲,一个企业生产经营规模的扩大往往会给企业带来规模经济效应。这能够使企业获得分工细化所带来的收益[18],更多隐性的信息和知识使其具备了较难模仿的资源和能力,从而获得竞争优势和超额利润,也因此能够负担高额的研发支出,以及拥有更强的风险承受能力。除此之外,做强做优做大国有企业还具有重要的国家战略意义。以管资本为主加强国资监管,进一步改革完善国资监管体制,正是搞好国有企业以及实现国有资产保值增值的重要举措。因此,较大规模的国有企业在提高核心竞争力和资源配置效率以及防范风险方面更具优势,也更加有助于强化国資监管体制改革对国有企业绩效的促进作用。

基于上述分析,提出如下假设:

H4:与行业竞争程度较低的国有企业相比,国资监管体制改革更有助于提升行业竞争程度较高的国有企业绩效。

H5:与规模较小的国有企业相比,国资监管体制改革更有助于提升较大规模的国有企业绩效。

二、研究设计

(一)变量定义和说明

1.被解释变量

国有企业绩效。关于国有企业绩效的评价指标大体可以分为三类:一是以净资产利润率和总资产利润率[14,19-20]、托宾Q值[21-22]等单一绩效指标来衡量;二是通过综合财务指标度量[23-24];三是以个别企业数据为基础构建绩效指标体系[25-26]。当前,管资本导向下的国有企业绩效评价从关注规模和发展速度转向更加注重质量和效益,进而实现企业的质量变革、效率变革和动力变革,已有指标难以满足这种多维度的评价需求。因此,需要紧紧围绕以管资本为主的国资监管体制改革对国有企业绩效评价的现实需求,构建符合本文研究目标的指标体系,以更有针对性地评价国资监管体制改革的微观绩效。

借鉴粟芳和方蕾[27]的研究思路,本文按照以下原则构建国资监管体制改革的微观绩效的评价指标体系:第一,紧扣“管资本”内涵。《实施意见》强调管资本要管好资本收益、资本运作、资本布局、资本安全。2019年3月国务院国资委修订完善的《中央企业负责人经营业绩考核办法》(以下简称《考核办法》)也明确了,无论是突出效益效率、创新驱动、主业实业,还是维护国有资本安全,都是国资监管机构管资本的重要内容。从微观层面看,突出效益优先,进一步促进国有资本保值增值体现了管好资本收益的要求;突出质量,培育企业核心竞争力和创新能力,属于资本运作管理范畴;引导企业聚焦主业实业属于管好资本布局的范畴;切实防止国有资产流失则是维护国有资本安全的主要体现。第二,各指标间没有交叉重叠。构建国资监管体制改革的微观绩效评价指标体系要做到同层指标无重复交叉,二级指标是一级指标的分类细化。如前所述,效益效率、创新驱动、主业实业以及企业风险等一级指标分别是管好资本收益、资本运作、资本布局以及资本安全的体现,这些指标之间并无交叉。资本收益是以管资本为主的国资监管体制改革的终极目标;资本运作主要是强调资本运营能力的提升,其中包括企业核心竞争力和创新能力;资本布局强调的是引导企业聚焦主业做强实业,提升可持续发展能力;资本安全主要是关注企业风险,注重防范国有资产流失,这是国资监管的底线。每一层次的二级指标都是一级指标的细化,各二级指标间同样没有交叉。第三,指标能够被量化。在借鉴相关文献、考虑数据可得性的基础上,结合国有企业监管中的重点问题,明确界定了各项二级指标的衡量方式。

效益效率作为企业追求的目标,是国资监管体制改革的微观绩效的首要内容,也是对资本收益水平的重要评价维度。效益是对成本收入的比较衡量,而效率更多意义上是对时间和产出的比较衡量。尽管高效率并不意味着高效益,但国有企业通过聚焦主业发展、加大创新投入、改进生产工艺和优化管理流程等方式往往可以减少经营成本,使企业在提升效率的基础上增加效益,这有助于国有企业实现高质量发展目标。创新能力是反映国有资本运作管理水平的重要指标。在资源环境约束趋紧、传统比较优势减弱的情况下,只有依靠创新驱动转变发展方式,才能推动国有企业转型升级,提高劳动生产率,增强国有经济的创新力,进而带动竞争力、控制力、影响力和抗风险能力的持续提升。主业实业是分析评价国有企业竞争力水平的主要观测点,也是体现国有资本布局的重要方面。推动各类要素向企业主业和实业集中可为创新发展和产业转型升级提供坚实基础,提高企业的专业化经营能力和水平,增强企业的核心竞争力。防范风险则是反映国有企业发展质量和国有资本安全性的基础性指标。只有在有效防范风险的基本前提下,才能提高国有企业的效益效率、创新能力,使其聚焦主业实业,做强做优做大国有资本和国有企业。基于此,以上评价指标体系既适用于中央国有企业,又为地方国有企业业绩考核指标的设计提供了操作指南。

综上,考虑到国际化经营目标仅是针对部分拥有国际业务的国有企业而提出的,这里仅围绕资本收益、资本运作、资本布局、资本安全,从效益效率、创新能力、主业实业、企业风险四个方面构建国资监管体制改革的微观绩效评价指标体系。在效益效率方面,要引导企业不断提高经济效益、资本回报率、劳动产出效率和价值创造能力。结合2020年12月中央企业负责人会议提出的“两利四率”(利润总额、净利润、资产负债率、营业收入利润率、全员劳动生产率、研发投入强度)考核指标体系,采用利润总额、净利润、营业收入利润率、全员劳动生产率、经济增加值、资本保值增值率作为反映国资监管体制改革下国有企业效益效率的指标。在创新能力方面,应引导企业加大研发投入,强化行业技术引领,不断增强核心竞争力。本文以研发投入强度、创新质量和创新效率度量企业的创新能力。在主业实业方面,要引导企业聚焦主业做强实业,主要用主业业绩和实业投资率来衡量。其中,企业主业业绩能在一定程度上反映企业的持续发展能力以及实体经济的发展情况;实业投资率反映了国有企业在实业投资方面的重要性。在企业风险方面,要引导企业防范风险,坚决防止国有资产流失、维护国有资本安全。《考核办法》将经营风险列为国有企业需要防范的首要风险。鉴于近年来国有企业的高负债水平,债务风险管控也不容忽视。不仅如此,国际经贸环境不利因素增加、国内经济下行压力等因素叠加也使其面临着股价崩盘风险。因此,以经营风险、债务风险和股价崩盘风险作为企业风险的二级指标。

具体地,各项一级指标所包含的二级指标及指标定义如表1(下页)所示。其中,效益效率(Xyxl)指标包括:利润总额(Tprofit);净利润(Nprofit);营业收入利润率(Salerev),根据国务院国资委印发的《中央企业综合绩效评价实施细则》的相关规定,营业收入利润率采用营业利润与营业收入的比值来衡量;全员劳动生产率(Qyfp),用营业收入与员工数量的比值来衡量,由于指标数值较大,采用取对数①的方式缩小数据的绝对数值以便计算;经济增加值(Eva),是税后净营业利润中扣除债务资本成本和股权资本成本后的收益;资本保值增值率(Zbbz),是公司本期期末所有者权益的合计数与本期期初所有者权益合计数的比值。

创新能力(Cxnl)指标包括:研发投入强度(Inno),用公司研发支出与营业收入的比值来衡量;创新质量(Innoq),参考Bradlley等[28]的研究,用上市公司专利的他引次数衡量,具体计算方法为下一年企业申请专利的他引次数合计加1的自然对数;创新效率(Innoratio),借鉴权小锋和尹洪英[29]的研究,用每单位研发投入的专利申请量来衡量,具体指标计算公式为LN(1+Patent)/LN(1+RD)。

主业实业(Zsy)指标包括:主业业绩(Coreperf),采用剔除金融投资收益后的资产收益率来衡量。具体计算公式为:主业业绩=(营业利润-投资收益-公允價值变动损益+对联营企业和合营企业的投资收益)/总资产;主业业绩=(利润总额-投资收益-公允价值变动损益+对联营企业和合营企业的投资收益)/总资产。实业投资率(Invest),用购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与总资产的比值来衡量。

企业风险(Fx)指标主要包括:经营风险(Dol),其计算公式为Dol=(净利润+所得税费用+财务费用+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销)/(净利润+所得税费用+财务费用);债务风险(Lev),是公司年末总负债与总资产的比值;股价崩盘风险(Zfx),借鉴许年行等[30]的研究,用公司股票经过市场调整后周收益率的负偏度(NCSKEW)以及公司股价上升和下降阶段收益波动性的差异(DUVOL)来衡量。

在计算出上述反映国有企业绩效指标值的基础上,对各指标值进行主成分分析,进而选取得分最大的主成分作为度量指标。需要特别指出的是,为保证主成分分析的准确性,这里根据指标的性质对各项指标进行了调整。其中,效益效率、创新能力、主业实业等各项正向指标不变,将企业风险(负向指标)乘以-1。

2.解释变量

交互项(Treatf×Policyt)。其系数反映了以管资本为主的国资监管体制改革对处理组和对照组企业绩效变化的影响。其中,Treatf为是否受国资监管政策影响的虚拟变量。若上市公司为受国资监管政策影响的国有企业,则Treatf=1;若上市公司是不受国资监管政策影响的非国有企业,则Treatf=0。将实际控制人为国有企业或政府机构的上市公司界定为国有上市公司,其他上市公司为非国有上市公司。Policyt表示以管资本为主的国资监管体制改革的事件冲击虚拟变量。由于《若干意见》的发布时间是2015年10月,且2016年3月发布的中央政府工作报告明确国有企业五项改革试点后,国资监管体制改革措施才开始正式落实,故设定2015年政策冲击之后的2016—2020年的Policyt=1,政策冲击之前的2008—2015年的Policyt=0。

3.中介变量

政府干预程度。根据王小鲁等编制的《中国分省份市场化指数报告(2018)》[31],用“政府与市场关系”指数来衡量政府对企业的干预程度。该指数越大,表示政府干预程度越低。由于该报告数据截至2016年,借鉴刘星和徐光伟[32]的研究,根据各地区政府与市场关系指数的平均增长率推算出各地区2017—2020年的政府与市场关系指数。

公司治理水平。公司治理包含激励机制和监督机制,综合考虑反映中国上市公司治理水平的各种因素,借鉴白重恩等[33]的方法,分别从监督和激励方面选取变量。在此基础上,对反映公司治理的各个组成要素进行主成分分析,选取得分最大的主成分作为公司治理水平的度量指标。

(二)模型构建

《若干意见》为检验国资监管体制改革绩效提供了一个较好的准自然实验场景与研究契机。如模型(1)所示,在已有研究的基础上,本文构建DID模型来考察国资监管体制改革对国有企业绩效的影响:

PEFft=β0+β1Treatf×Policyt+β2Treatf+β3Policyt+Controlsft+∑YEAR+∑IND+εft(1)

其中:PEFft是被解释变量;Treatf×Policyt是核心解释变量;∑YEAR为年份固定效应,用以控制不同时间(年份)的宏观经济波动差异;∑IND为行业固定效应,用以控制不可观察的行业特征;Controlsft是企业层面的控制变量,用以控制处理组和对照组可能存在的企业规模、盈利能力等方面的样本系统差异,具体包括经营绩效(Ros)、账面市值比(Mar)、第一大股东持股比例(Large1)、公司资产负债率(Lev)、公司年龄(Age)以及公司规模(Size)等。

为考察国资监管体制改革影响国有企业绩效的作用机制,在模型(1)的基础上,进一步构建如下模型:

Mediationft=?鄣0+?鄣1Treatf×Policyt+?鄣2Treatf+?鄣3policyt+Controlsft+∑YEAR+∑IND+εft(2)

PEFft=φ0+φ1Treatf×Policyt+φ2Mediationt+φ3Treatf+φ4Policyt+Controlsft+∑YEAR+∑IND+εft(3)

其中:Mediation为中介变量,分别是政府干预程度(GI)和公司治理水平(Gov),其衡量方法见前文变量选择与定义中的说明。具体检验步骤是:第一步,对模型(1)进行回归,如果Treat×Policy的回归系数β1显著为正,则说明国资监管体制改革对国有企业绩效具有提升作用。第二步,对模型(2)进行回归,如果Treat×Policy的回归系数?鄣1显著为正,则意味着国资监管体制改革能夠降低政府干预程度、提高公司治理水平。第三步,对模型(3)进行回归,如果Treat×Policy的回归系数φ1显著为正,且小于β1,则意味着国资监管体制改革通过以上机制提升了国有企业绩效。

(三)数据来源与描述性统计

1.数据来源

选取2008—2020年A股非金融类上市公司为研究对象。由于研发支出数据最早开始于2007年且指标计算需要滞后一年,故本文以2008年为起始年度。剔除金融类的上市公司、ST或*ST等经营异常的公司以及样本缺失的公司,最终得到13年共计8 634个观测值,其中包括587家国有上市公司共计2 685个观测值,1 486家非国有上市公司共计5 949个观测值。研究数据来自CSMAR数据库、CCER数据库、Wind数据库以及CNRDS数据库。为缓解极端值对回归结果的影响,对模型中所有连续变量分别在1%和99%分位上进行缩尾(Winsorize)处理。

2.描述性统计

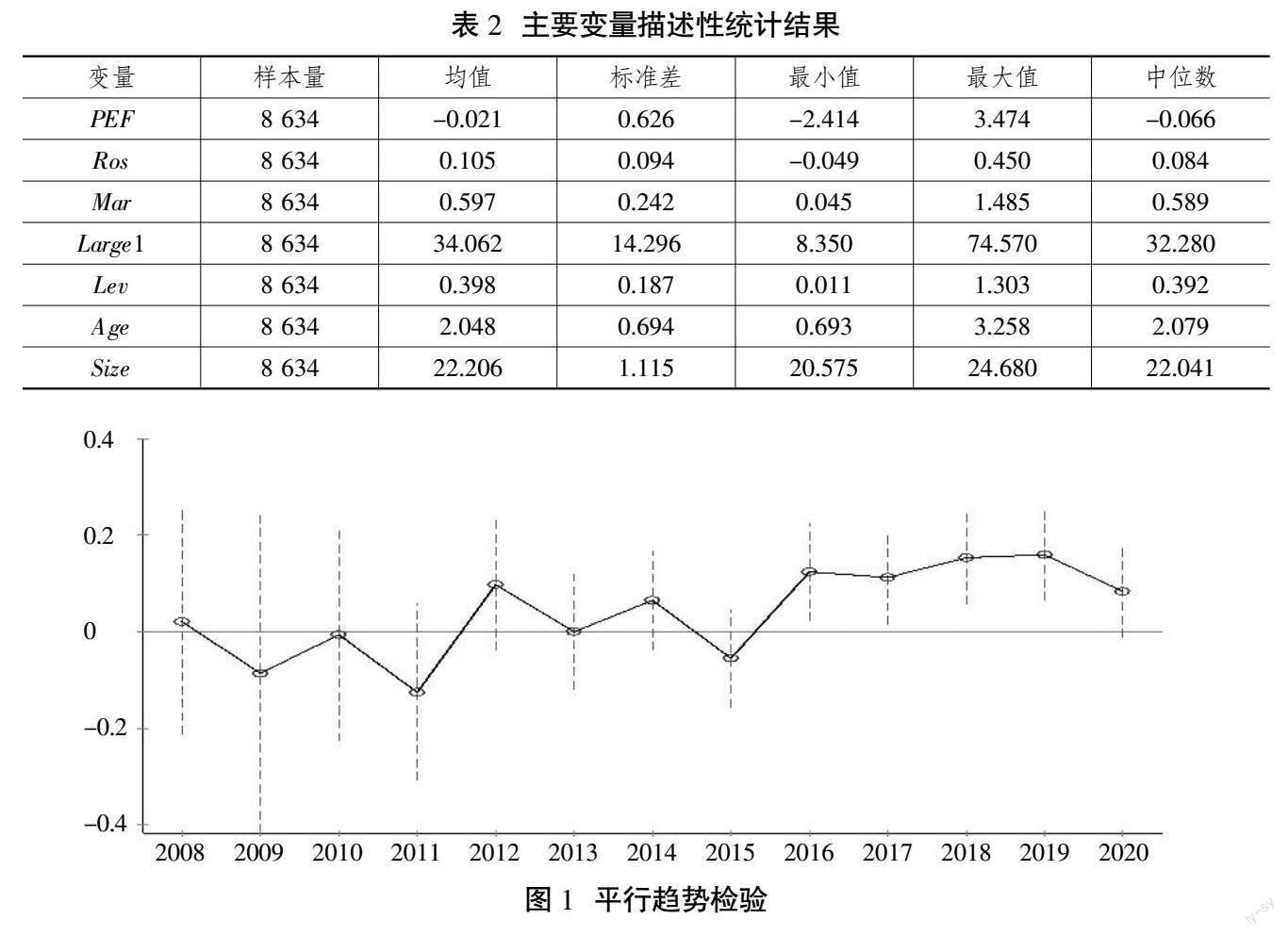

表2(下页)为变量的描述性统计结果。由表2可知,样本中的企业绩效、公司规模以及其他控制变量存在较大差异。其中,企业绩效的均值-0.021大于中位数-0.066,说明样本呈现右偏的特征,即少数企业较高的绩效值提高了企业绩效均值。

三、实证结果与分析

(一)平行趋势检验

政策冲击发生前处理组和对照组样本企业的绩效满足平行趋势假设是适用DID模型的前提。为此,本文采用事件研究法检验处理组和对照组样本企业的绩效在以管资本为主的国资监管体制改革开始前是否满足平行趋势假设。借鉴Kudamatsu[34]的研究,将2008—2015年作为参照年,构造变量Policy1—Policy8和交互项Treat×Policy1—Treat×Policy8,观测在政策实施前8年处理组和对照组企业绩效可能存在的趋势差异。检验结果显示(见图1),交互项Treat×Policy1—Treat×Policy8的估计系数均不显著,这说明两组企业的绩效表现在国资监管体制改革开始前有着相同的变化趋势,满足平行趋势检验的假设。

(二)国资监管体制改革对国有企业绩效的影响

为考察以管资本为主的国资监管体制改革的微观绩效,首先对模型(1)进行逐步回归,回归结果如表3(下页)所示。表3列(1)为未加入控制变量以及行业与年份变量的回归结果。可以看出,在未加入控制变量的情况下,Treat×Policy的回归系数在10%的水平上显著为正,表明国资监管体制改革显著促进了国有企业绩效的提升。列(2)和列(3)分别为逐步加入行业与年份、控制变量后的回归结果。结果显示,在逐步加入行业与年份变量、控制变量后,Treat×Policy的回归系数在1%的水平上显著为正,验证了H1。

为进一步考察国资监管体制改革对资本收益、资本运作、资本布局、资本安全的影响,本文运用模型(1)分别检验国资监管体制改革对效益效率(Xyxl)、创新能力(Cxnl)、主业实业(Zsy)以及企业风险(Fx)的影响。需要特别指出的是,对企业风险(负向指标)依然乘以-1,以保证回归系数方向的一致性。检验结果如表4(下页)所示,列(1)—(4)Treat×Policy的回归系数至少在10%的水平上显著为正。这表明,国资监管体制改革无论是对综合绩效还是对分项绩效指标均具有正向影响,证实了H1。

(三)机制检验

本文综合利用模型(1)—(3),从政府干预程度和公司治理水平两个角度探究国资监管体制改革对国有企业绩效的影响机制。

1.政府干预程度的中介效应检验

表5(下页)检验了将政府干预程度作为路径的影响机制。列(1)和列(2)交互项Treat×Policy的估计系数均显著为正,说明国资监管体制改革能够显著提升国有企业绩效并降低政府干预程度。列(3)在模型(1)的基础上加入中介变量政府干预程度。加入中介变量后的列(3)与列(1)相比,交互项Treat×Policy的估计系数由0.076下降为0.071,说明政府干预确实是国资监管体制改革影响国有企业绩效的一个重要路径。为了进一步确认中介效应检验结果的稳健性,本文进行了Sobel检验,计算得出Z值为2.355(P=0.019)。以上结果表明,国资监管体制改革能够通过降低政府干预程度提升国有企业绩效,H2成立。

2.公司治理水平的中介效应检验

表6(下页)检验了将公司治理水平作为路径的影响机制。结果显示,列(1)和列(2)交互项Treat×Policy的估计系数均显著为正,说明国资监管体制改革能够显著提升国有企业绩效并改善公司治理水平。列(3)在模型(1)的基础上加入中介变量公司治理水平。加入中介变量后的列(3)与列(1)相比,交互项Treat×Policy的估计系数由0.076下降为0.074,说明公司治理水平确实是国资监管体制改革影响国有企业绩效的一个重要路径。为了进一步确认中介效应检验结果的稳健性,本文同样进行了Sobel检验,计算得出Z值为1.897(P=0.058)。以上结果表明,国资监管体制改革能够通过提高公司治理水平提升国有企业绩效,H3成立。

(四)异质性检验

本文从行业竞争程度和企业规模两个维度进行异质性检验,回归结果如表7所示。

1.行业竞争程度差异检验

在使用赫芬达尔—赫希曼指数度量行业竞争程度的基础上,将该指标小于中位数的样本归为行业竞争程度较高组,该指标大于等于中位数的样本归为行业竞争程度较低组,进行分组检验,结果如表7列(1)和列(2)所示。可以看出,列(1)中Treat×Policy的回归系数为0.112,在1%的水平上显著为正,而列(2)中Treat×Policy的回归系数不显著。组间系数检验值为chi2(1)=3.21(Prob>chi2=0.073),說明不同行业竞争程度组别之间存在显著差异。以上结果表明,与处于竞争程度较低行业的国有企业相比,国资监管体制改革更有助于提升处于竞争程度较高行业的国有企业的绩效,H4成立。

2.公司规模差异检验

以各年度公司规模中位数为界,将样本划分为规模较大的公司和规模较小的公司,进行分组检验,检验结果如表7列(3)和列(4)所示。可以看出,列(3)中Treat×Policy的回归系数为0.092,在1%的水平上显著为正,而列(4)中Treat×Policy的回归系数不显著。组间系数检验值为chi2(1)=2.79(Prob>chi2=0.081),说明不同组别之间存在显著差异。以上结果表明,与规模较小的国有企业相比,国资监管体制改革更有助于提升较大规模国有企业的绩效,H5成立。

(五)稳健性检验

1.安慰剂检验

为了排除其他潜在政策因素的影响,验证上述效应是否由以管资本为主的国资监管体制改革政策实施而产生,本文将政策发生时间前置进行安慰剂检验。具体而言,选用国资监管体制改革前的样本数据(2008—2015年)进行双重差分检验,将受到政策影响的时间变量与政策变量交互项虚拟变量统一前移3年,即2008—2011年Policy=0,2012—2015年Policy=1,其他变量定义不变。表8(下页)报告了安慰剂检验的结果,Treat×Policy的回归系数均不显著,表明前置的虚拟变量并不能影响国有企业绩效,这凸显了国资监管体制改革开始后对国有企业绩效的提升作用,也意味着处理组与对照组的特征差异并不会影响本文的研究结论。

2.PSM-DID检验

虽然以管资本为主的国资监管体制改革作为外生冲击事件已经在很大程度上缓解内生性问题,但由于本文的控制变量相互之间可能存在系统性差异,以及国资监管体制改革政策的处理组并非随机选择的企业等问题,这有可能会产生系统性偏误以及样本自选择问题,进而影响研究结论。对此,本文采用1∶1最近邻域匹配法对处理组与对照组样本进行倾向得分匹配,并使用匹配后的样本进行DID稳健性检验,从而可在一定程度上降低系统性误差以及样本自选择问题,其检验结果如表9(下页)所示。由表9可知,列(1)未加入任何控制变量,列(2)仅控制行业和年份固定效应,列(3)加入全部控制变量。可以看出,列(1)—(3)中Treat×Policy的回归系数至少在5%的水平上显著为正,与前文研究结果保持一致。

3.更换被解释变量的稳健性检验

为进一步保证研究结果的稳健性,通过更换被解释变量重新进行回归。选用现有文献中代表企业发展业绩的指标营业收入增长率(Growth)、营业利润增长率(IG)以及托宾Q值(TQ)进行检验。如表10所示,无论是对营业收入增长率(Growth)、营业利润增长率(IG),还是对托宾Q值(TQ),Treat×Policy的回归系数至少在10%的水平上显著为正,进一步验证了本文研究结果的稳健性。

四、研究结论与政策建议

本文以2015年发布的《若干意见》为国资监管体制改革的政策冲击,基于2008—2020年A股非金融类上市公司微观样本,运用DID模型实证检验国资监管体制改革的微观绩效。研究发现,以管资本为主的国资监管体制改革促进了国有企业绩效的提升,分指标的检验结果也充分验证了这一点。从行业竞争程度和公司规模来看,国资监管体制改革对行业竞争程度较高和规模较大的国有企业绩效的提升作用更为显著。另外,中介效应的检验结果表明,国资监管体制改革通过降低政府干预程度、推动公司治理完善促进国有企业绩效提升。基于上述结论,提出如下政策建议:

第一,持续深化以管资本为主的国资监管体制改革,努力做到“放”“管”平衡,以提高监管效能和企业经营效益。针对国资监管中出现的越位和错位问题,应进一步细化出资人职责,持续优化监管职能。通过优化调整权责清单,剥离与出资人无关以及超出出资人权责范围的管理事项,根据事项属性分别采取取消监管、授权监管、下放权力等方式,以增强国有企业的市场竞争力。针对监管缺位的问题,应推进实时在线国资监管信息平台的建设,随时掌握国资监管事项的发展动态,以提高监管的针对性和有效性;加快出资人监督、政府审计、纪检监察监督、巡视监督等各方监督资源力量的整合,建立更加有效的监督协同联动和会商机制,提高监管的协同性,加大监督力度。

第二,深入推进以管资本为主的国资监管体制的微观治理改革,完善国有企业公司治理结构,建立成熟定型的中国特色现代企业制度。应围绕加强党对国有企业的领导、更好发挥董事会和监事会作用等进一步完善国有企业公司治理机制,尽快建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的现代企业制度。国资监管机构要继续依法增强对企业党委会、董事会、监事会运作情况的督导;完善党领导国有企业的科学路径及具体实现程序;持续推进企业董事会规模和结构的优化调整,进一步加强董事会提名委员会、薪酬委员会、战略委员会、风险管理委员会等专业委员会的建设,不断提升董事会运作效率以及企业决策质量;加快推行经理层任期制和契约化管理,不断完善市场化的薪酬机制,鼓励企业开展股权激励等灵活多样的中长期激励措施,以加快企业的市场化经营机制建设。

第三,依据行业竞争程度的不同,持续分类推进国有资产监管和国有企业改革。在竞争程度较高的行业,虽然因环境所迫提高了竞争性国有企业的竞争力和绩效,但对于主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业,应继续通过强化战略规划、主业管理以及控制非主业投资比例等方式,引导企业聚焦主责主业,完善创新体系,提升企业绩效。在竞争程度较低的行业,尤其是自然垄断行业,应防止国有企业因缺乏竞争压力而导致经营效率低下,要在坚持上游产业和基础产业中国有资本占主导的前提下,继续推进政企政资分开、特许经营适度放开,深化电网、电信、铁路、石油、天然气等重点行业和领域的改革,继续放开以及剥离诸如电网国有企业的装备制造等竞争性业务,以强化自然垄断行业国有企业的市场竞争意识,进而提升企业经营效率。

第四,继续通过推动国有企业产业产品和业态的转型升级,促进国企在做强做优的前提下做大。应通过持续加大研发投入、强化金融支持,加强人才引育以及搭建服务平台等措施,加快国有企业转型升级,在提升企业核心竞争力的基础上,发挥好国有企业原创技术策源地、现代产业链“链长”的重要作用。按照市场化规则继续推进国有资本的优化配置,通过企业间重组整合,将规模较大、发展基础较好的国有企业打造成具有全球竞争力的世界一流企业,将规模较小、发展基础一般的国有企业通过股权混合、资源整合、外引内联等举措,逐步实现做强做优做大;通过市场化出清手段及时处置淘汰经营不善的企业。通过加快国企混合所有制改革重点项目招商、推动后备企业上市等方式引入符合企业战略规划的多类型投资者,以产权混合促进产业链价值链优化,实现国有企业的高质量发展。

参考文献

[1]王倩倩.以管资本为主加快自我革命 国资监管体制持续优化[J].国资报告,2020(9):60-62.

[2]盛丹,刘灿雷.外部监管能够改善国企经营绩效与改制成效吗?[J].经济研究,2016(10):97-111.

[3]齐震,宋立刚,何帆.渐进式转型经济中的国有企业监管:理论框架和中国实践[J].世界经济,2017(8):120-142.

[4]刘灿雷,王若兰,王永进.国企监管模式改革的创新驱动效应[J].世界经济,2020(11):102-126.

[5]郭檬楠,吴秋生.国企审计全覆盖促进了国有资产保值增值吗?——兼论国资委国企监管职能转变的调节效应[J].上海财经大学学报,2019(1):51-63.

[6]褚剑,陈骏.审计监督、国资监管与国有企业治理——基于审计官员国资监管背景的研究[J].财经研究,2021(3):50-64.

[7]卜君,孙光国.国资监管职能转变与央企高管薪酬业绩敏感性[J].经济管理,2021(6):117-135.

[8]杨兴全,杨征,陈飞.业绩考核制度如何影响央企现金持有?——基于《考核办法》第三次修订的准自然实验[J].经济管理,2020(5):140-157.

[9]刘瑞明.中国的国有企业效率:一个文献综述[J].世界经济,2013(11):136-160.

[10] FACCIO M. Politically connected firms[J]. American Economic Review, 2006, 96(1): 369-386.

[11] 夏立軍,陆铭,余为政.政企纽带与跨省投资——来自中国上市公司的经验证据[J].管理世界,2011(7):128-140.

[12] 黄速建,肖红军,王欣.论国有企业高质量发展[J].中国工业经济,2018(10):19-41.

[13] 綦好东,郭骏超,朱炜.国有企业混合所有制改革:动力、阻力与实现路径[J].管理世界,2017(10):8-19.

[14] 郝阳,龚六堂.国有、民营混合参股与公司绩效改进[J].经济研究,2017(3):122-135.

[15] 祁怀锦,刘艳霞,王文涛.国有企业混合所有制改革效应评估及其实现路径[J].改革,2018(9):66-80.

[16] 冯璐,张泠然,段志明.混合所有制改革下的非国有股东治理与国企创新[J].中国软科学,2021(3):124-140.

[17] 伊志宏,姜付秀,秦义虎.产品市场竞争、公司治理与信息披露质量[J].管理世界,2010(1):133-141.

[18] BlAU P M , SCHOENHERR R A. The structure of organization[M]. New York: Basic Books, 1971.

[19] 郝颖,谢光华,石锐.外部监管、在职消费与企业绩效[J].会计研究,2018(8):42-48.

[20] 万丛颖,黄萌萌,黄速建.强制分红政策、代理冲突与地方国有企业绩效[J].财贸经济,2022(4):85-97.

[21] 田利辉.国有股权对上市公司绩效影响的U型曲线和政府股东两手论[J].经济研究,2005(10):48-58.

[22] 刘汉民,齐宇,解晓晴.股权和控制权配置:从对等到非对等的逻辑——基于央属混合所有制上市公司的实证研究[J].经济研究,2018(5):175-189.

[23] 徐莉萍,辛宇,陈工孟.控股股东的性质与公司经营绩效[J].世界经济,2006(10):78-89.

[24] 刘绍娓,万大艳.高管薪酬与公司绩效:国有与非国有上市公司的实证比较研究[J].中国软科学,2013(2):90-101.

[25] 刘运国,陈国菲. BSC与EVA相结合的企业绩效评价研究——基于GP企业集团的案例分析[J].会计研究,2007(9):50-59.

[26] 申志东.运用层次分析法构建国有企业绩效评价体系[J].审计研究,2013(2):106-112.

[27] 粟芳,方蕾.中国农村金融排斥的区域差异:供给不足还是需求不足?——银行、保险和互联网金融的比较分析[J].管理世界,2016(9):70-83.

[28] BRADLEY D, KIM I, TIAN X. Do unions affect innovation?[J].Management Science, 2017, 63(7): 2251-2271.

[29] 权小锋,尹洪英.中国式卖空机制与公司创新——基于融资融券分步扩容的自然实验[J].管理世界,2017(1):128-144.

[30] 許年行,于上尧,伊志宏.机构投资者羊群行为与股价崩盘风险[J].管理世界,2013(7):31-43.

[31] 王小鲁,樊纲,胡李鹏.中国分省份市场化指数报告(2018)[M].北京:社会科学文献出版社,2019:218-219.

[32] 刘星,徐光伟.政府管制、管理层权力与国企高管薪酬刚性[J].经济科学,2012(1):86-102.

[33] 白重恩,刘俏,陆洲,等.中国上市公司治理结构的实证研究[J].经济研究,2005(2):81-91.

[34] KUDAMATSU M. Has democratization reduced infant mortality in Sub-Saharan Africa? Evidence from micro data[J]. Journal of the European Economic Association, 2012, 10(6): 1294-1317.

Abstract: Reforming the state-owned assets supervision system based on capital management is an important measure to deepen the reform of the state-owned assets and enterprises and promote high-quality development of the state-owned economy. Taking the "Several Opinions on Reforming and Improving the State-owned Assets Management System" issued by the State Council in October 2015 as a quasi-natural experimental opportunity, using data from A-share listed companies from 2008 to 2020, this paper empirically tested the impact of the reform of the state-owned assets management system on the performance of state-owned enterprises using the dual difference method. The research finds that the transformation of the state-owned assets regulatory system can help state-owned enterprises improve efficiency, enhance innovation capabilities, strengthen their main industries, and reduce enterprise risks. The reform of the state-owned assets supervision system improves the performance of state-owned enterprises by reducing the degree of government intervention and improving corporate governance. Compared with lower industry competition and smaller state-owned enterprises, the reform of the state-owned assets supervision system is more conducive to improving the performance of state-owned enterprises with higher industry competition and larger scale.

Key words: the reform of the state-owned assets supervision system; state-owned enterprises performance; high-quality development of state-owned enterprises; differentce and difference model