弘扬戏曲文化,传承国粹经典

2023-05-30周宏标邹文武

周宏标 邹文武

戏曲是一种具有悠久历史的综合舞台艺术,借助文学、音乐、舞蹈、美术等多种艺术手段来塑造人物形象,揭示社会矛盾,反映社会生活。其表演形式载歌载舞,有说有唱,集“唱、念、做、打”于一体。

作为传统文化的瑰宝,戏曲在弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信、促进青少年全面发展等方面有着举足轻重的作用。赣文化在其漫长岁月中,生动演示了中国戏曲部分种类从产生到成熟直至鼎盛的整个历史进程。作为伟大的戏曲家汤显祖的故乡,抚州被称为“戏曲之乡”。

“戏曲之乡”抚州

2022年,中央广播电视总台《大手牵小手》栏目播出了抚州市临川区第十三小学学生表演的《抚州采茶戏联唱》。其实,对于临川十三小这群热爱戏曲的同学来说,上央视并不是第一次。2021年,主持人鞠萍姐姐就曾带领《大手牵小手》栏目组,走进临川十三小,录制了戏曲广播体操。

临川十三小是第二批全国中小学中华优秀传统文化传承学校,率先把戏曲作为学校的特色课程,已经在课内外以及整个校园对学生进行了全方位、渗透式的教育。戏曲节、戏曲进社区、戏曲研学……一个个戏曲特色活动的相继开展,使学生对传统的戏曲文化都产生了浓厚的兴趣。临川十三小弘扬戏曲文化,丰富学生生活,只是“戏曲之乡”抚州的一个缩影。

抚州地方戏曲及民间艺术十分繁荣,诞生了被称为“东方莎士比亚”的明代戏曲家汤显祖。明清以来,抚州戏曲多姿多彩,宜黄戏是历史悠久、风格独特的艺术奇葩;抚州采茶戏则由民间小调歌舞发展而成,采用方言演出喜闻乐见之事;广昌孟戏因演唱孟姜女故事而得名,其曲调是海盐腔的遗响;南丰是“中国民间艺术之乡”,南丰傩舞是“中国舞蹈的活化石”。

在大力弘扬传统文化的今天,作为民间艺术的瑰宝,戏曲文化毫无疑问越来越受到人们的关注和青睐。

汤显祖和《牡丹亭》

“仲夏的良夜,梦一场,良辰美景奈何天;将军的王国,叹一声,都付与断井颓垣。”这是歌手谭维维和郑棋元在央视大型文化音乐节目《经典咏流传》第三季第五期共同演唱的《汤显祖遇见莎士比亚》的歌词。

汤显祖,江西临川人,中国伟大的戏剧家。汤显祖从小聪明好学,21岁中举,是令人瞩目的青年才俊。他历经宦海沉浮,最终绝意仕途,痴心创作,终以“临川四梦”(《牡丹亭》《南柯记》《紫钗记》《邯郸记》)奠定了他在戏曲界乃至整个文坛的崇高地位。在“临川四梦”中,《牡丹亭》最为著名。

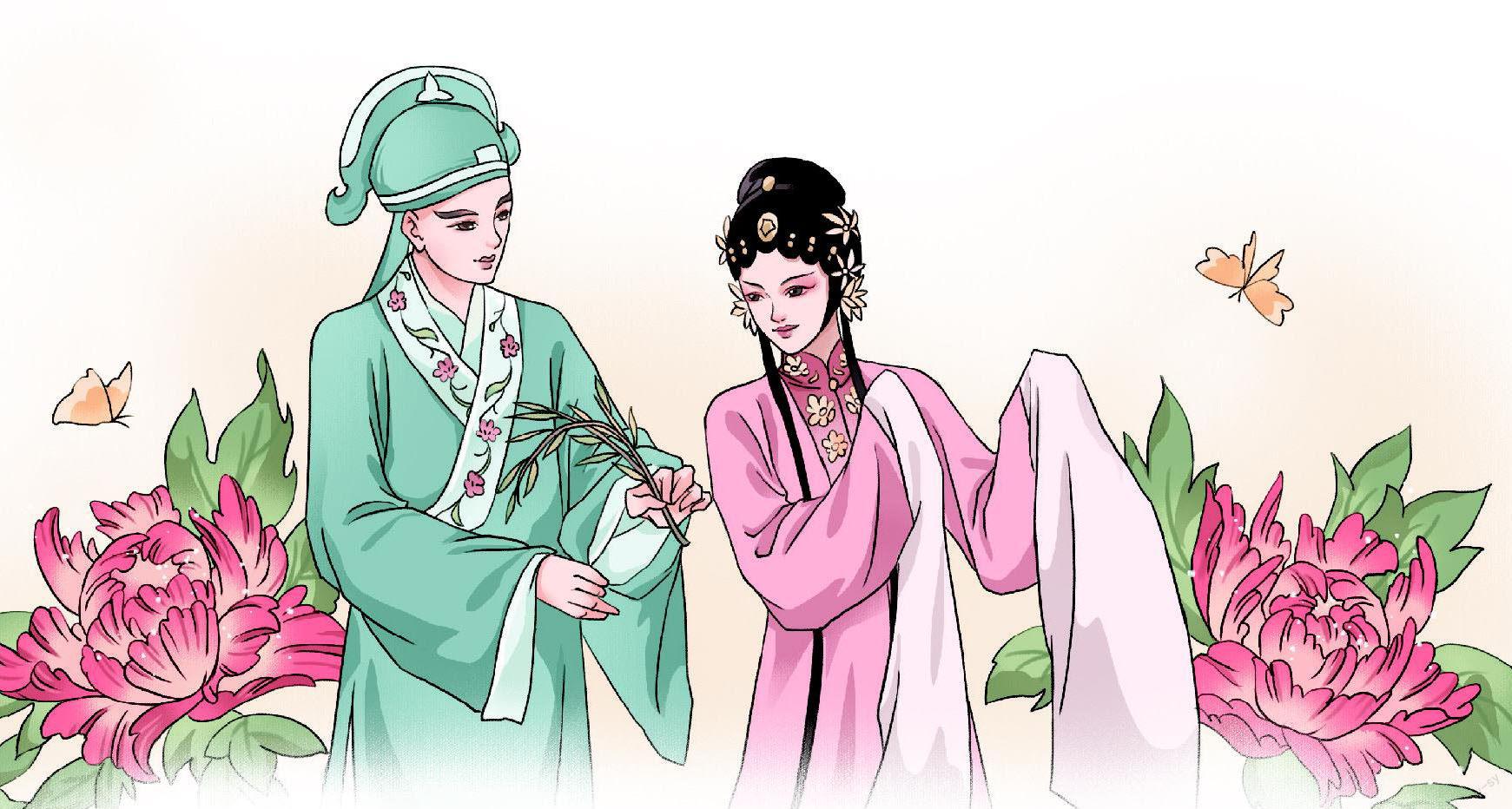

《牡丹亭》作为汤显祖的代表作,也是中国戏曲史上浪漫主义的杰作。在这部作品中,作者赋予“情”以超越生死的力量。“清水出芙蓉,天然去雕饰”的杜丽娘在梦中与白衣飘飘的书生柳梦梅邂逅,二人一见倾心,从此魂牵梦萦。亭亭玉立的杜丽娘“为伊消得人憔悴”,直至伤情而死。杜丽娘弥留之际哀求母亲将其葬在花园梅树下,嘱咐丫鬟将其画像藏在太湖石下。柳梦梅赴京赶考,在太湖石下捡到杜丽娘的画像,接着掘墓开棺,杜丽娘起死回生,二人终成眷属……

《牡丹亭》以文词典丽著称,“情不知所起,一往而深”“生者可以死,死可以生”“生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也”等是家喻户晓的经典唱词。

2022年8月10日起,经典昆曲《牡丹亭》在上海大剧院连演五场。《牡丹亭》在昆曲舞台闪耀了约400年,是中国传统戏曲美学的巅峰。

抚州的其他戏曲

1.宜黄戏

宜黄戏距今有近400年历史,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。清末的宜黄戏,不仅闻名于宜黄及其周边的南城、南丰、广昌等地,而且远及赣东北、赣南和闽西一带。

宜黄戏的曲调主要有宜黄腔、反调、唢呐二凡、西皮浙调、南北词等,同时还保留西秦腔时代的吹腔,俗名“平板吹腔”。宜黄戏的角色发展到近代可以分为正生、小生、老生、副生、正旦、小旦、二旦、老旦、大花、二花、三花、四花等十二行。其表演风格粗犷古朴、严谨工稳。各行的表演程式都很规范而严谨,有些剧目仍保持了清代初期的剧本关目和排场。如《万寿图》中“三星献寿”的面具化妆和《卖花女》的“跳判”动作,保存了民间灯彩和傩舞的演法。这种古老的表演方式在其他剧种中早已绝迹,而唯独在宜黄戏中保存下来了。

2.广昌孟戏

2022年7月18日,广昌县甘竹镇的一个老戏台上,正在精彩上演被誉为“中国古老剧种活化石”的国家级非物质文化遗产广昌孟戏。下图是大路背孟戏剧团的演员正在表演精彩的广昌孟戏剧目《天官赐福》,古老的唱腔、精彩的剧情和精湛的演技,收获了现场观众的阵阵掌声。

<E:\杂志\初友中旬\2023年\1期\QQ图片20221026152455.tif>

广昌孟戏是一种以孟姜女哭长城为题材的戏曲。孟戏约起源于明初,至今已传承演出了近600年。据悉,广昌原有三路孟戏,赤溪曾家孟戏和大路背刘家孟戏两路现存,舍溪孟戏则已湮灭于20世纪60年代。孟戏一般只在每年的正月演出一次,用于民俗活动。

3.南丰傩舞

在南丰县白舍镇内一块偏僻的“巴掌大”的绿洲上,有一个叫三坑村的村庄。每逢元宵,那里的村民举旗请神、游灯迎神、上演傩舞,用特别的传统方式进行祈福活动。这就是每年一度的聚族联欢,孕育着一个地域的民俗与民间傩舞艺术。

南丰傩舞,传承千年,被誉为“中国古代舞蹈活化石”,被列入首批国家级非物质文化遗产名录。南丰傩舞,始于汉初,历经唐宋,兴于明清,传承至今,以历史悠久、形式多样、原生态特征突出、文化内涵丰富而闻名中外。

南丰傩舞种类繁多,全县有傩班110多个、不同种类的傩舞节目70多个、民间艺人2000多名。南豐傩舞多在春节时演出,艺人手舞道具,化身神灵,走村串户给人们送去新春的祝福。南丰傩舞内容丰富、形式多样,地方风味浓郁、文化底蕴深厚,深受民众的喜爱。

我经历的抚州戏曲文化

“不到园林,怎知春色如许?”这是汤显祖《牡丹亭》中脍炙人口的名句。戏与梦,为抚州的古与今搭建了穿越时空的桥梁,让400多年前的情感与文化,至今畅通无阻地穿行在抚州大地。

小时候,我生活在农村,能够知道的戏曲就是抚州采茶戏。那时,我对戏曲文化的含义不甚了解,只是随着台上人物的嬉笑怒骂、插科打诨而变化着自己的心情。那时候,自己最喜欢的是一男一女两个角色用地道的抚州方言斗智斗勇的场景。观看的同时,常常为男女主人公天才般的语言表达能力而神魂颠倒,总是渴望自己也能够有那种语言天赋。

后来在师范学校读书,班上同学来自抚州各个县区。这时,我才开始了解到每个县区都有属于自己本地的戏曲文化。让我觉得特别不好意思的是,那时可能是因为抚州采茶戏的魅力足够大,或者是我孤陋寡闻,居然不知道自己所在的临川还有临川采茶戏。也就在那个时候,我的脑子里开始有了一些地方戏曲的概念,知道了一些戏曲方面的知识。

参加工作以后,我最先比较了解的是南丰傩舞。20世纪90年代末期,我特意去南丰观看过傩舞表演。第一次有机会零距离观看傩舞表演,我深深地记得当时脑海中瞬间蹦出的词语是“震撼”和“神奇”。没想到平时脸朝黄土背朝天的农民兄弟,换上傩舞表演的服饰,拿起傩舞表演的道具,那一招一式居然是那样娴熟和优美。虽然他们没有足够的时间练习,可是因为民俗文化的独特魅力犹如胎记一般镌刻在他们灵魂的深处,他们可以张口就来,迈步即戏。

当然,我更没有想到的是,最近几年,抚州的戏曲文化建设又一次如火如荼地开展了起来。借助现代高科技,《寻梦牡丹亭》大型实景演出还原了汤显祖笔下《牡丹亭》中的亭、台、楼、阁等梦幻景致,以《游园惊梦》《魂游寻梦》《三生圆梦》三折演艺篇幅,演绎了杜丽娘与柳梦梅生死梦幻的爱情故事。文昌里历史文化街区是汤显祖的故里,是目前江西省规模最大、保存最完整的历史文化街区。它既保留了古风古韵与抚州特色,又增添了现代元素与实用价值。

不论是记录了千年历史文化的文昌里,还是演绎着凄美爱情故事的寻梦牡丹亭文化园,这里的戏与梦、景与诗,都为这片土地加持着迷人的色彩,让抚州随时随地都超有戏。

戏曲是国粹艺术,是优秀传统文化的代表。然而,和很多传统文化一样,戏曲也面临着传承的窘境。戏曲演员以年长者居多,戏曲观众年轻人寥寥。一门艺术失去了年轻人,其实也就失去了明天和希望。真诚期待我们的同学当中,有人未来会成为戏曲文化的传承人。

(插图:周 璇)