功能学派视角下的鲍勃 · 迪伦歌词翻译方法研究

2023-05-30宋章楷

宋章楷

【摘要】 歌曲是重要的艺术形式,歌词翻译的需求来自于歌曲在不同文化之间的传播。本文总结了学术界在歌词翻译领域提出的理论和研究进展,包括歌词的文本类型以及目的论在歌词翻译中的应用。鲍勃·迪伦既是一位著名的歌手,也在诗坛久负盛名,其歌词具有丰富的文学和诗歌价值。2016年诺贝尔文学奖颁给鲍勃·迪伦之后,国内外关注其歌词的文学内涵的研究显著增多。本文从文本类型和目的论的角度入手,对鲍勃·迪伦歌词的文学特质进行了探讨,并分析不同版本的译文,探讨了其翻译标准。

【关键词】 歌词翻译;文本类型学;目的论;鲍勃·迪伦

【中图分类号】H315 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2023)08-0111-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.08.035

一、歌词所属的文本类型

歌词作为一种特殊的文本类型,其分类在学界有不同的讨论。功能学派代表人物莱斯在卡尔·布勒的语言功能三分法的基础上,提出文本类型学,将文本分为信息型、表达型和操作型三种。莱斯在《翻译批评-其潜能与局限》中,进一步完善了该理论,增加了第四种特殊的文本类型:视听型文本。视听型文本指的是需要结合声音或者影像共同呈现的文本。一首完整的歌曲需要歌词和曲调共同组成,根据莱斯的文本类型学,歌词应属于视听型文本。但此时对歌词这种特殊文本进行的类型归属并没有和歌词或歌曲的翻译实践相结合,因此只是一种初步的认识。

随着国际化程度的加深,各国之间的文化交流也日益繁茂。通俗歌曲以其动人的旋律和朗朗上口的歌词,作为最为广泛的大众媒介深受各年龄阶层的喜爱。从20世纪50年代开始,以苏联歌曲为代表的国外通俗音乐开始逐渐传入国内,歌词翻译的实践在中国开始成规模地出现。这一时期歌词翻译注重译文的重唱性,“译配”这一专用于歌词翻译和歌曲在目标语的重唱的概念开始衍生出来。到20世纪80年代,以欧美流行音乐为主体的英文歌曲大量涌入华语市场,这时国内对于音乐的需求更加旺盛,随着流行音乐成为一种现象级的文化现象,有关歌词翻译的实践和研究也更加深入。千禧年代见证了音乐从实体唱片逐渐转变为数字化和流媒体化的趋势,随着音乐的触手可及,歌词翻译也不再只是音乐行业从事人员的专属。

根据功能学派的观点,文本的功能和文本的翻译密不可分。陈水平和何高大把歌词视为一种特殊的文本,既有文學性又有音乐性。因此他们认为在进行歌词翻译时要同时考虑到这两种属性,不能直接采用文学翻译的方法来处理歌词翻译。李程也提出过类似的观点,但更强调歌词所具备的文学性。李程进一步完善了对歌词进行“译配”的理论,通过这种方法来处理歌词这种文体所独有的音乐性,并对译配中如何处理节奏、句读、平仄以及押韵等问题进行了指导性的总结。

二、鲍勃·迪伦的歌词特质

鲍勃·迪伦的歌词和大众流行音乐有很大的不同,要确定他的歌词所属的文本类型,首先要对迪伦的歌词创作的特点进行分析。从1962年出版第一张个人同名专辑起,鲍勃·迪伦在半个世纪多的创作生涯中共发行了39张专辑,至今仍然活跃在音乐行业。美国摇滚名人堂在1988年引荐他时如此评价:“历史上最伟大的音乐人,天赋异禀的作词人,(他拥有)独到的叙事手法,诗歌般的语言敏锐度。”

(一)鲍勃·迪伦歌词的文学性。巴尔迪克对文本文学性的定义如下:文学文本的语言学性质和正式性是区分其和非文学文本的本质。不论是在文学创作领域还是文学批评界,针对鲍勃·迪伦的歌词是否属于严肃文学这一问题争论不断。而2016年诺贝尔文学奖对他多年来笔耕不辍的创作做出了肯定,表彰他“在伟大的美国音乐传统上创造出新的诗意表达形式”。他是第一个获得此殊荣的音乐人,也正是他的歌词让他和文学殿堂级奖项相关联。当被问及自己的身份是,迪伦曾回答“我是一个诗人。”美国当代诗人金斯堡更是对迪伦的歌词创作推崇有加,他认为“他(迪伦)早就应该得诺奖”。再加上早在2008年,迪伦就凭借自己的歌词获得了普利策文学性。由此可见,迪伦的歌词具有高度的文学性。

(二)鲍勃·迪伦歌词的民歌根基。自古以来,民歌就是一种广为流传的重要文学载体,如《诗经》中的《国风》和《乐府》就是春秋时期各地区的民歌合辑。盎格鲁文学中界定的现代意义上的民歌音乐起源于美国,迪伦的创作深受这种文学体裁的影响。迪伦的歌词中有很多对于民歌的使用。例如,迪伦著名的一首歌《暴雨将至》,这首歌写于古巴导弹危机前夕,每一段都以这两句词开头:“哦,我的蓝眼睛的孩子,你去哪里了;我亲爱的年轻人,你到底在哪里”。这两句咏唱,化用了一首传统的盎格鲁·撒克逊民歌《Lord Randall》,它的开头是这样的:“哦你去哪里了,Lord Randall,我的儿啊!啊你到底在那里,我那俊朗的年轻人!”除了对盎格鲁人民歌的继承,迪伦也创新性地从美国黑人音乐中吸取养分,并用于自己歌曲地创作。例如,迪伦的歌曲《答案在空中飘扬》就采用了传统美国黑人民歌《No More Auction Block for Me》的曲调。迪伦借用其旋律,配上他富有时代思考的歌词,创作除了20世纪60年代民权运动的代表歌曲。从这两个例子可以看出民歌对迪伦歌词写作的重要性,有助于更好地理解他的音乐和歌词。

三、歌词翻译的目的和翻译实践的结合

在歌词翻译的实践基础上,国内外译者对歌词翻译的理论也进行了提炼和总结,从而为歌词翻译进行理论指导。近年来这一领域的学者多采用目的论作为理论基础,对歌词翻译的目的进行分类并提出相应的翻译策略。本文对目的论视角下的歌词翻译研究进行了总结。根据目的论可知,任何翻译都具有其目的,歌词翻译也是如此。翻译的目的和文本的功能需要进行结合,这样才能确定具体的翻译方法。通俗音乐的歌词兼具音乐性和文学性,其翻译目的可以分为歌曲重唱和歌词理解两类。而前文已经提到,鲍勃·迪伦的歌词具有极高的文学价值,国内对于鲍勃·迪伦的译介也是将他主要作为当代诗人看待,他的诗歌创作就是他多年来谱写的歌词。因此对于具有这样特殊性质的歌词,翻译目的是对其文学性进行赏析,也就是歌词赏析。

(一)歌曲重唱。这一目的的强调歌词的音乐性,因此翻译后的歌词在译入语中要具有可唱性,从而实现歌词的重唱。实现该目的要求翻译后的译文在节奏、韵律和平仄上能够和曲调配合。以歌曲重唱为目的进行歌词翻译最经典的例子是1988的汉城奥运会主题曲,《手拉手》。前奥委会主席萨马兰奇认为这是最为成功的奥运会主题曲。這首歌的中文版由著名歌词译者范薛进行翻译。他采用了“译配”的方法。译配包含两步:一对原歌词进行忠实的翻译,二是将译文修改为在译入语中具有可唱性的歌词。比如,范薛把“See the fire in the sky”译为了“熊熊火焰照天空”,译文和原文所对应的节拍完全相同(原文中fire一词所占音长与火焰相同,其余逐一对应)。通过译配,范薛创造出了含义相通且具有可唱性的中文歌词,这首歌也因此在国内广为流传。然而,采用译配的方法对需要使用译入语传唱的外文歌曲进行处理目前并不多见。对于较为口语化的流行歌曲和具有文学性的诗化歌词,这样的目的和处理方法都无法满足其需求。

(二)歌词理解。这一目的强调歌词的视听特征。绝大部分的外文歌曲在中文世界传播的过程中,并不需要用译文来进行重唱,翻译这类歌词的主要目的是让中国的听众能够理解歌词的含义。例如,当下流行的流媒体音乐平台都会提供歌词实时滚动的功能,而外国歌曲同时还附有中文翻译。此情况下,歌词翻译只是用以辅助听众进行音乐欣赏,因此对译文没有严格规定,只需要通顺达意即可。

(三)歌词赏析。这一目的强调歌词的表达功能。具有高度文学性的歌词可以作为一种文学载体单独存在。乐府诗、唐诗、宋词和元曲本质上都是在流传过程中丧失了传唱性的歌词。鲍勃·迪伦歌词的文学性毋庸置疑,这也是他获得普利策奖和诺贝尔文学奖的原因。这样的歌词同时还具有研究价值,杨梅琳对于鲍勃·迪伦歌词的浪漫性进行了分析和研究,她使用的文本就是迪伦创作生涯中最杰出的歌词。目前,国内对于迪伦歌词和翻译的研究关注点仍然集中在使用传统的“译配”法和歌词重唱上,如刘昊和杨建兵分别从迪伦歌词中文翻译的可唱性方面进行了探讨。但从操作性上来说,对于迪伦浩如烟海的创作,想要用译配的方式对其译介是难以实现的。同时,迪伦在进行歌曲创作时“唱”的部分优先级并不高,通常他“先写好诗歌(歌词),再用简单的吉他和弦进行配曲。”而这些曲调也并不固定,迪伦每次现场演出都会对其进行或多或少的改动。因此,重唱性在迪伦歌词的翻译中不具有优先级。

四、鲍勃·迪伦的歌词翻译现状

——以My Back Pages的不同译本为例

从20世纪八十年代开始,对于鲍勃·迪伦的译介在中国逐渐兴起。本文选择的歌曲是My Back Pages,这首歌收录于迪伦1964年的专辑《Another Side of Bob Dylan》中。从这张专辑开始,迪伦逐渐不再以抗议歌手自居。这首歌则是他对过去的告别,同时也标志着他远离了轰轰烈烈的民权运动的中心。本文选择了三种最为权威的译文进行比对,下文中分别成为译文1、译文2和译文3。

例1

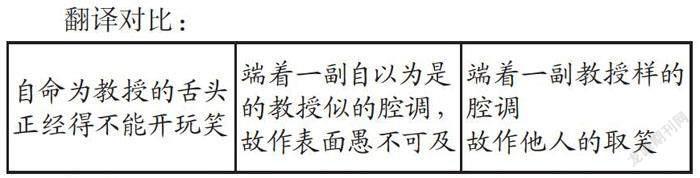

原文:A self-ordained professor's tongue

Too serious to fool

译文1采用了异化翻译的策略和直译的翻译方法,但译文生硬且机械,中文读者很难从译文中判断其含义。这个译本把“self-ordained professor's tongue”翻译为了“自命为教授的舌头”,因为译者没有正确理解“tongue”的含义,出现了误译。“tongue”在这里指的是说话的语气,而不是“舌头”,译文2和3的解释则十分准确。

例2

原文:Ah,but I was so much older then

I'm younger than that now

这首歌词的每一段都用此句结尾,反复咏唱,在英语中这种表达手法称为“refrain”。作为一首和过去的自我告别的歌曲,这两句歌词对鲍勃·迪伦的转型有着重要的意义第一句表明迪伦对从前那个故作成熟、心胸狭窄的自己并不满意,第二句则表明了迪伦对自己做出的决定颇感欣慰,因此有一种“年轻得多”的感觉。这三个译本中,译文2和3都采用成语,“老气横秋”还有“风华正茂”,确切地体现了迪伦当时的心情。

例3

原文:My Back Pages

“Back pages”是指一本书背面结尾的页面。用这个词组作为这首歌的标题,迪伦相对过去抗议歌手的形象进行告别,也为这首歌所要表达的情感定下基调。这三个版本都采用了意译的方法,但其风格各有不同。译文2和3都把“Back pages”翻译为了昨天,很容易让人联想起“挥别昨日阴霾”这样的中文表达,译文1则采用四字词语“往昔岁月”。这两种翻译不仅都再现了原文的文学色彩,而且有助于读者了解诗歌的内容。

例 4

原文:“Equality,”I spoke the word

As if a wedding vow

西方婚礼仪式中进行婚礼誓言一项非常重要的仪式。由于西方基督教的传统深入人心,因此婚礼誓言在西方具有深层的宗教意味。他们认为在教堂发誓意味着一对夫妇不仅在向彼此发誓,同时也对上帝做出了承诺。而且,基督教徒也很重视一段婚姻中双方的忠诚和长久的承诺。然而,现代社会中离婚和再婚成为常态,迪伦在这里用婚礼誓言的比喻,来暗示当时的美国民权运动和20世纪60年代的政治动荡已经丧失了它们本来的追求,这样的变化就像婚礼誓言也不再受到重视。译文1采用了直译的方式,没有翻译出所含有的隐性信息,读者可能无法理解这一修辞的意义。而译文2采用增译的方法,在“婚誓”前增加“善变的”一词;译文3采用改写的翻译方法,用“信誓旦旦”一词来表现迪伦的本意。

五、结论

本文从基于功能学派的歌词翻译研究入手,总结了歌词的文本类型学和歌词翻译的目的。传统上歌词在学界归属于视听类文本,本文认为,诺贝尔奖文学获得者鲍勃·迪伦创作了音乐界最具诗意和文学性的歌词,其歌词的文学价值不容忽视。这就要求翻译者用文学翻译的标准对待迪伦的歌词。目的论是本文采用的另一个关键理论,本文基于目的论对My Back Pages的三个版本进行了评价。以译介为迪伦歌词翻译的目的,本文认为译文2和3是合格的翻译,而译文1则未能满足其自身目的论的要求。尽管他们采用了不同的翻译策略和方法,但应尽一切努力满足语内连贯规则。译文1 中存在许多中文难以理解或不存在的表达方式,而2和3流利且地道。特别是译文2采用了许多四字成语和中文特有的表达方式,成功地再现了迪伦歌词的文字美感。总而言之,本文旨在为评价具有丰富文学性的歌词翻译提供一个新的视角。通过结合文本类型学和目的论,可以对文学性价值高的歌词进行更充分的翻译,有利于学者通过译文来对这类词作者的文学创作进行分析。

参考文献:

[1]Nord,Christiane,1991.Text Analysis in Translation:Theory, Methodology and Didactic Application of Model for Translation-oriented Text Analysis.Rodopi,Amsterdam-Atlanta.

[2]Low,Peter,2017.Translation Song Lyrics and Texts.Routledge,New York.

[3]Nord,Christiane,2001.Translation As a Purposeful Action:Functionalist Approaches Explained.Shanghai Foreign Language Education Press,Shanghai.

[4]陈水平,何高大.目的论与歌曲翻译之标准[J].外语教学,2009,(4):100-103.

[5]鮑勃·迪伦.鲍勃·迪伦诗歌集1961-2012[M].桂林:广西师范大学出版社,2017.

[6]薛范.歌曲翻译探索与实践[M].武汉:湖北教育出版社,2002.

[7]杨建兵,孔蒙.目的论视角下A Hard Rain's A-Gonna Fall歌词的翻译研究[J].长沙大学学报,2017,(6):96-100.

[8]刘昊.以目的原则看鲍勃·迪伦歌词的译配[J].文化创新比较研究,2018,(27):91-92.

[9]胡星灿.论鲍勃·迪伦的创作转向[D].四川师范大学,2014.

[10]徐洋.文学翻译:功能主义目的论视角下的转换法[D].兰州大学,2012.

[11]李程.歌词的英汉翻译[J].中国翻译,2002,(2):31-34.