浑善达克沙地多伦县流动沙地飞播成效调查

2023-05-29闫德仁黄海广闫婷胡小龙

闫德仁 黄海广 闫婷 胡小龙

摘要 长期连续定位调查结果对客观评价飞播固沙成效的动态变化具有重要意义。采用典型样地定位调查方法,连续测定了2004—2018年浑善达克沙地多伦县流动沙地飞播区植物生长的动态变化。结果表明,随着飞播后植物生长年限的增加,播区植物生长经历了一个缓慢并波动的过程,植物密度和植物种类均呈现多项式模型,植被盖度和生物量均为指数模型。典型样方内植物群落结构特征发生明显变化,植物种类从8种逐渐增加到19种,多年生乡土植物种从无到有,并逐渐增加到6种,植被平均盖度从21.65%增加到60.00%,生物量从22.30 g/m2增加到56.70 g/m2。植被盖度、生物量、植物种类和年度降雨具有显著相关性,而植物种密度和年降雨的相关性较差。飞播固沙后植物生长经历了一个缓慢并波动的过程,植被盖度、多年生乡土植物逐渐增加,群落结构逐渐发生实质性变化。

关键词 浑善达克沙地;飞播固沙;成效调查

中图分类号 X173 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)09-0046-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.09.012

Abstract The results of longterm continuous positioning surveys have great significance for the objective evaluation of the dynamic changes in the effectiveness of aerial seeding sand fixation.A typical sample plot location survey method was used to be continuously measured the dynamic changes of plant growth in the mobile sandy aerial seeding area of Duolun County, Otindag Desert Land from 2004 to 2018. The results showed that plant growth experienced a slow and fluctuating process with the increase of plant growth years after aerial seeding. At the same time, the plant density and plant species were both the expressed the polynomial model,but the vegetation coverage and biomass were both the exponential models. Significant changes of plant community structure characteristics was led in typical plots,which the plant species gradually increased from 8 to 19 kinds, perennial native plant species was started from nothing to gradually increased to 6 species, the average vegetation coverage increased from 21.65% to 60.00%, and the biomass increased from 22.30 g/m2 to 56.70 g/m2.The correlations of the vegetation coverage, biomass, plant species and annual rainfall were significant,but the correlation between plant species density and annual rainfall was poor.The plant growth experienced a slow and fluctuating process after the aerial seeding and sand fixation,which the vegetation coverage and perennial native plants gradually increased, at the same time the community structure gradually changed substantially.

Key words Otindag Desert Land;Aerial seeding and sand fixation;Effectiveness survey

基金項目 内蒙古自治区关键技术攻关项目(2021GG0031);多伦生态站运行补助项目。

作者简介 闫德仁(1962—),男,内蒙古通辽人,研究员,博士,从事沙漠治理研究。

飞播固沙是我国防沙治沙三大植物治沙技术之一,具有治沙面积大,投入少,见效快的特点。从20世纪60年代初,内蒙古首次在库布齐沙漠中、西部进行飞机播种种草,但由于经验不足及技术原因,飞播未获得成功。1978年以后,在广大科技人员的共同努力下,飞播固沙技术逐渐改进和完善,飞播成效达到部颁优良标准,并在适宜飞播的沙地类型和播种量、播期的确定、主要植物种的选择及植物种的配置取得突破性进展。例如,毛乌素沙地、库布齐沙漠飞播后,由于植被的逐渐恢复,地表风沙活动减弱,地表粗度增大,流动沙地形态也逐渐变为半固定或固定状态,土壤的性能得到改善,有机质的含量增加[1]。闫德仁等[2]研究表明,随着飞播后植物时间的增加,植被盖度、植物密度和物种数也在增加。李新荣等[3]研究认为,随着飞播后植被的逐渐恢复,植物群落结构由简单到复杂,植物种也发生明显变化。在浑善达克沙地,随着京津风沙源工程的启动,2000年以后也逐渐开展飞播固沙实践[4-6]。何建龙等[7]论述了植被恢复技术在多伦县沙漠化防治中的应用效果。金旻等[8]总结了浑善达克沙地综合治理模式,并进行了效益评价分析。哈斯宝力道等[9]调查研究了浑善达克沙地如何提高飞播治沙造林成效的关键技术。慕宗杰等[10]认为,飞播后植物群落物种随着恢复年度增加而增加,但飞播9年后,植物种数量达到最高。周景陶等[11]认为,影响浑善达克沙地飞播植被的主要因子是土壤水分,而飞播8年后沙蒿群落趋于稳定。然而,这些研究都是在空间替代时间的调查样地取得的分析结果。为了克服以往飞播调查样空间替代时间影响调查数据结果的不足,该研究在相同飞播地,通过每年(2004—2018年)定期进行典型样地植物特征的调查,分析了多伦县一号沙带飞播区的成效,并进一步探讨了飞播区植被特征变化和年平均降雨的关系,对客观评价飞播成效的动态变化具有指导意义。

1 研究地概况

研究地位于内蒙古多伦浑善达克沙地生态系统国家定位观测研究站,即浑善达克沙地南缘多伦县南沙梁国营林场(一号沙带)。地理坐标116°29′E,42°08′N,海拔1 277 m。年平均气温1.6 ℃,年极端最高气温35.4 ℃,年极端最低气温-39.8 ℃;≥10 ℃的有效积温1 970 ℃,无霜期95 d。年降水量386.2 mm,年平均相对湿度62%;年蒸发量1 761.0 mm。年平均风速3.6 m/s,年大风日数69.8 d,年日照时数3 142.7 h。研究地地带性植物种主要有羊草(L.chinensis)、糙隐子草(C.squarrosa)、冰草(A.cristatum)、百里香(T.mongolicus)等,研究地土壤为流动风沙土,地下水埋深5~6 m。

飞播前的研究地为流动沙地,飞播时间为2001年6月,飞播的植物种主要为杨柴(H.mongolicum )、油蒿(A.ordosica),飞播前在部分流动沙丘设置了4 m×4 m的黄柳(S.gordejevii)沙障。

2 研究方法

在研究地的大骆驼场、大宝生态园飞播区选择固定的典型地块,在2004—2018年,每年7—8月分别在选择的固定地块,进行植被生长状况调查,每个地块的调查样方3次重复,灌木样方面积5 m×5 m,草本植物样方面积1 m×1 m,植物调查内容主要有植被总盖度、植物种、植物株数、植物高度等。每个调查样方内植物的平均值作为分析数据。采用Excel 2016版进行数据分析和绘图。

3 结果与分析

3.1 飞播区植被恢复动态变化

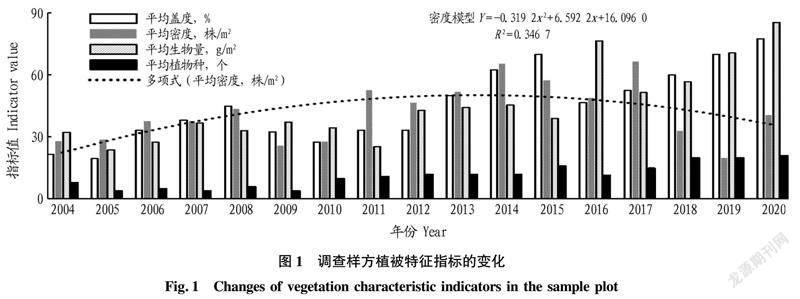

连续调查飞播区植物生长发育过程更能够客观评价飞播固沙的效果。从图1可以看出,随着飞播后植物生长时间的增加(2004—2018年),植物密度(株/m2)呈现出多项式变化特征(变化模型Y= -0.319 2x2+6.592 2x+16.096 0,R2 = 0.346 7),其每年的变化值并不是随着飞播后植物生长时间的增加而增加,和年降雨量也無明显的相关性(r=0.202 7)。其原因是植物个体发育良好而抑制了个体数量的增加,导致了植物种密度降低。

此外,由图1可知,随着飞播后植物生长年限的增加,播区植被盖度、生物量、植物种等反映植物群落基本特征的指标逐渐向好的趋势发展,其变化模型如下:

平均植被盖度为指数模型:Yg =22.362e0.070 5x,R2=0.745 5

平均生物量为指数模型:Ys=23.592e0.063 8x,R2=0.743 1

植物种类为多项式模型:Yz=0.049 3x2+0.152 2x+4.720 6,R2=0.878 4

如果从飞播后不同年度段进行分析,可以看出飞播后第3年(2004年调查样方),播区平均植被盖度、平均生物量和植物种分别为21.65%、22.30 g/m2和8种。到2007年(飞播后第6年)播区平均植被盖度、平均生物量和植物种分别为38.25%、36.73 g/m2和4种。2010年(飞播后第9年),播区平均植被盖度、平均生物量和植物种分别为27.50%、34.50 g/m2和10种。2014年(飞播后第13年),播区平均植被盖度、平均生物量和植物种分别为62.50%、45.48 g/m2和12种。2018年(飞播后第17年),播区平均植被盖度、平均生物量和植物种分别为60.00%、56.70 g/m2和19种。该变化规律说明飞播后植物生长经历了一个缓慢并波动的变化过程,而到了飞播后13年左右的时间段,飞播区植物生长状况则发生实质性变化,即植被平均盖度、生物量和植物种都明显增加,并进一步向着良好植被结构特征的方向演变,特别是调查样方中多年生乡土草本植物种的出现(2010年样方),以及以后调查样方中出现更多多年生乡土草本植物种的变化特征(表1),进一步说明了飞播区植被结构和植物组成向着正演替方向逐渐发展的过程。

3.2 飞播区典型样方植变化被特征

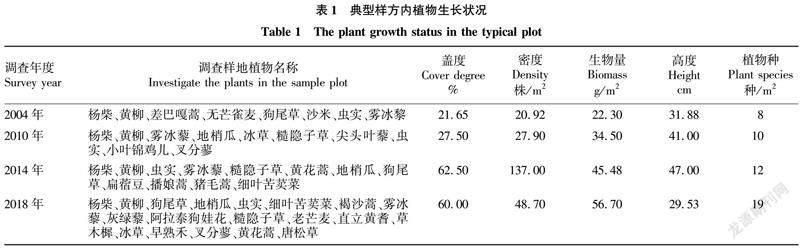

根据年度调查样地植物生长特征的差异,进一步分析了4个年度典型样地内植物的变化特征(表1),由表1可知,随着飞播年限的增加,样地内植物种及其群落组成结构状况逐渐向着良性的方向发展。

由表1可知,2004年典型调查样地植被平均盖度21.65%,平均密度20.92株/m2,平均生物量22.30 g/m2,平均高度31.88 cm,每平方米样地内有植物8种,调查样方中主要植物种平均高度、平均密度分别为差巴嘎蒿(A.halodendron)72.10 cm、1.24株/m2,无芒雀麦(B.inermis)17.00 cm、1.12株/m2,沙米(A.squarrosum)0.50 cm、4.64株/m2,虫实(C.hyssopifolium)3.50 cm、4.80株/m2,杨柴57.00 cm、1.40 株/m2,黄柳98.00 cm、1.44株/m2,狗尾草(S.viridis)3.00 cm、3.64株/m2,雾冰黎(B.dasyphylla)3.00 cm、2.64株/m2。

2010年典型样地,植被平均盖度27.50%,平均密度27.90株/m2,平均生物量34.50 g/m2,平均高度41.00 cm,每平方米样地内有植物10种,除常见的杨柴、黄柳、雾冰藜、地梢瓜(C.thesioides)以外,典型流动沙地植物沙米消失,而新出现了多年生乡土草本植物冰草、糙隐子草等,而在2009年以前的样地则没有发现多年生乡土草本植物,说明在多伦县流动沙地飞播10年左右,播区植被发生了实质性变化。此外,在调查样方中主要植物种平均高度、平均密度分别为杨柴123.00 cm、3.20株/m2,黄柳140.00 cm、2.30株/m2,冰草12.50 cm、1.00株/m2,糙隐子草11.00 cm、1.00株/m2,叉分蓼(P.divaricatum)31.00 cm、1.00株/m2,小叶锦鸡儿(C.microphylla)37.00 cm、1.00株/m2。

2014年典型样地,植被平均盖度62.50%,平均密度137.00株/m2,平均生物量45.48 g/m2,平均高度47.00 cm。每平方米样地内有植物12种,除常见的杨柴、黄柳、雾冰藜、地梢瓜、狗尾草以外,沙米消失,并出现了糙隐子草、扁蓿豆(M.ruthenicus)2种多年生乡土草本植物,但和2010年样地不同的是,没有发现冰草,原因可能和选择年度调查样地的位置无法进行年度样地复位有关。调查样方中主要植物种平均高度、平均密度分别为杨柴77.80 cm、7.80株/m2,黄柳130.00 cm、2.50株/m2,糙隐子草36.50 cm、13.00株/m2,扁蓿豆11.00 cm、4.00株/m2,虫实23.50 cm、50.00株/m2,雾冰藜23.00 cm、18.50株/m2,狗尾草50.50 cm、35.00株/m2。

2018年典型样地,植被平均盖度60.00%,平均密度48.70株/m2,平均生物量56.70 g/m2,平均高度29.53 cm。每平方米样地内有杨柴、黄柳、狗尾草、地梢瓜、虫实、细叶苦荬菜(I.gracilis)、褐沙蒿(A.halodendron)、雾冰藜、灰绿藜(C.glaucum)、阿拉泰狗娃花(H.altaicus)、糙隐子草、直立黄耆(A.adsurgens)、草木樨(M.officinalis)、冰草、老芒麦(E.sibiricus)、早熟禾(P.annua)、叉分蓼、黄花蒿(A.annua)、唐松草(T. aquilegiifolium var. sibiricum)19种植物,且多年生乡土草本植物主要有糙隐子草、直立黄耆、草木樨、冰草、老芒麦、早熟禾6种。调查样方中主要植物种平均高度、平均密度分别为杨柴40.40 cm、7.30株/m2,黄柳150.00 cm、1.50株/m2,褐沙蒿20.50 cm、6.80株/m2,直立黄耆22.00 cm、1.00株/m2,草木樨20.50 cm、4.00株/m2,冰草67.00 cm、1.00株/m2,老芒麦130.00 cm、1.00株/m2,早熟禾70.00 cm、1.00株/m2,糙隐子草34.00 cm、2.00株/m2,虫实23.50 cm、5.80株/m2,狗尾草59.00 cm、9.50株/m2。

综上可知,随着飞播后植物生长时间的增加,植物生长经历了一个缓慢并波动的变化过程,同时典型样方内植物群落结构特征发生明显变化,植物种类从2004年的8种逐渐增加到2018年的19种,提高了1.375倍,多年生乡土植物种从无到有,并逐渐增加到6种,植被平均盖度从2004年的21.65%增加到2018年的60.00%,提高了 1.771倍,生物量从2004年的22.30 g/m2增加到2018年的56.70 g/m2,提高了1.543倍。

3.3 降雨对飞播区植被生长的影响

飞播固沙成功后,年降雨量及季节降雨量直接影响着飞播区植物的生长状况。为此,该研究统计了2004—2020年,年降雨量和飞播区调查样方植被平均盖度、生物量、植物种类和样方内植物密度的相关性。结果表明,年降雨量和植被平均盖度显著相关(r0.05=0.574),相关系数为0.658 7,年降雨量和生物量、植物种类达极显著相关(r0.01=0.677),相关系数分别为0.743 7和 0.861 8,年降雨量和植物密度的相关系数仅为0.202 7。说明年度降雨对调查样方内植物种密度影响较小,其原因可能是样方内植被盖度、生物量、植物种类增加后,由于植物个体发育良好而抑制了个体数量的增加,导致了植物种密度降低。

4 结论

(1)随着飞播后植物生长年限的增加,播区植被盖度、生物量、植物种等指标逐渐向好的趋势发展,且播区植物生长经历了一个缓慢并波动的过程,典型样方内植物群落结构特征发生明显变化,2004至2018年,植物种类从8种逐渐增加到19种,提高了1.375倍;多年生乡土植物种从无到有,并逐渐增加到6种;植被平均盖度从21.65%增加到60.00%,提高了 1.771倍;生物量从22.30 g/m2增加到56.70 g/m2,提高了1.543倍。

(2)年降雨量直接影响着飞播区植物的生长状况,且年降雨量和植被盖度、生物量、植物种类具有显著相关性,而和样方内植物种密度相关性较差。

参考文献

[1] 闫德仁,郭中,胡小龙,等.沙漠沙地治理技术与原理[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2019:160-170.

[2] 赵春光,闫德仁,薛英英.飞播固沙林植物群落特征及土壤理化性质的变化[J].内蒙古林业科技,2007,33(4):4-6.

[3] 李新荣,赵雨兴,杨志忠,等.毛乌素沙地飞播植被与生境演变的研究[J].植物生态学报,1999,23(2):116-124.

[4] 包海林,秦富仓,王树森,等.多效复合剂在浑善达克沙地飞播造林中应用研究[J].内蒙古农业大学学报(自然科学版),2008,29(4):87-91.

[5] 张永宏.浑善达克沙地飞播治沙造林技术[J].内蒙古林业,2004(2):29.

[6] 罗庆军.浅谈内蒙古多伦县浑善达克沙地飞播造林技术[D].呼和浩特:内蒙古大学,2003.

[7] 何建龙,俞海生,张武文.植被恢复技术在多伦县沙漠化防治中的应用效果分析[J].内蒙古林业调查设计,2007,30(3):32-35.

[8] 金旻,贾志清,卢琦.浑善达克沙地防沙治沙综合治理模式及效益评价:以多伦县为例[J].林业科学研究,2006,19(3):321-325.

[9] 哈斯宝力道,吕伟,李亚英,等.提高浑善达克沙地飞播治沙造林成效的初步研究[J].内蒙古林业科技,2006,32(2):7-10.

[10] 慕宗杰,刘果厚,桂荣,等.飞播年限对浑善达克沙地植物群落特征的影响[J].中国草地学报,2020,42(2):58-66.

[11] 周景陶,高娃,史万林.浑善达克沙地南缘飞播固沙植物群落特性的研究[J].內蒙古林业调查设计,2008,31(1):24-26,28.