多层螺旋CT及MRI对透明血管型巨淋巴结增生症的诊断价值*

2023-05-27付义彬李晨光刘儒鹏窦文广岳军艳

付义彬,李晨光,刘儒鹏,窦文广,岳军艳

新乡医学院第一附属医院放射科,河南 安阳 453100

巨淋巴结增生症是良性的淋巴结增生性疾病,发病率低,在临床上并不常见,由于医生对该病的病因和影像学结果缺乏正确的认识,因此容易出现误诊。目前,临床上巨淋巴结增生症的发病原因及机制尚未完全清楚,有学者认为,其可能是受机体免疫因素、病毒等因素的影响[1]。巨淋巴结增生症包括透明血管型、浆细胞型、混合型3种类型,其中透明血管型较为多见。本研究对10例经手术病理证实为透明血管型巨淋巴结增生症患者的磁共振成像(MRI)和多层螺旋CT(MSCT)影像学资料进行回顾性分析,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年6月—2019年9月新乡医学院第一附属医院收治的10例透明血管型巨淋巴结增生症患者的MRI、MSCT影像学资料进行研究。10例患者中,男性5例,女性5例;年龄25~55岁,平均年龄(40.17±5.83)岁;病变部位:腹膜后5例,纵隔内4例,肠系膜区1例,其中病变内伴钙化2例。所有患者均经手术病理证实为患有透明血管型巨淋巴结增生症,实验室检查及肿瘤相关标记物均无明显异常。本研究经医院医学伦理委员会批准通过。

1.2 方法

检查用东芝320排AquillionONE螺旋CT进行检查,先进行常规平扫,再行增强扫描。平扫参数设置:电压为120 kV、电流为100 mA、层厚为5 mm、矩阵为512×512。把350 mg/mL碘海醇按照1.5 mL/kg用高压注射器从肘静脉注入,注射速率为3.0 mL/s。胸部行二期增强扫描,静脉期延迟60 s,动脉期延迟30 s。腹部行三期增强扫描,动脉期30 s,门静脉期60 s,延迟期200 s。检查结束后,图像传至处理工作站,经过多平面重建(MPR)等处理方法,重建层厚为1mm[2]。

MRI检查用GESignaHDxt3.0T超导型磁共振扫描仪进行扫描,参数设置:Cor2DFIESTA,层厚为5.0mm、回波时间(TE)为65ms、重复时间(TR)为1 800ms、层间距为5.0 mm。AxT1FSPGR/T2FRFSE,重复时间:3.67 ms/9 600 ms、回波时间为1.67 ms/90.10 ms、层间距为5.0 mm、层厚为5.0mm。AxDWIb=800 s/mm2。

1.3 观察指标

本研究所得图像均由3位经验丰富的放射科医师共同阅片,观察病灶位置、形态、信号、大小、血管、边缘、周围组织结构的毗邻关系及供血动脉、引流静脉等情况。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0软件进行统计分析。计数资料以例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

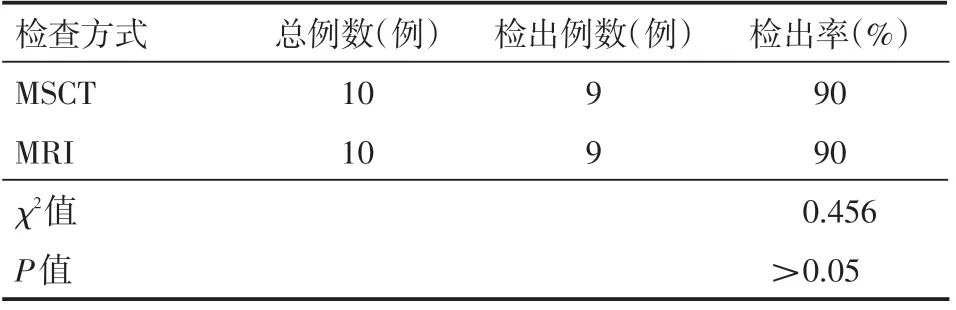

以手术病理结果为金标准,MSCT检出率为90%,MRI检出率为90%,两种检查手段的检出率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两种检查方式的诊断情况

3 讨论

20世纪50年代Castleman首次发现和提出巨淋巴结增生症,因此该病又被称为Castleman病[3]。巨淋巴结增生症表现为淋巴组织改变、血管瘤样增生等病理改变形式,分为透明血管型、浆细胞型、混合型。其中,透明血管型最多见,病变多为局限型,并无明显的临床表现,该类型可出现毛细血管、淋巴滤泡以及内皮细胞增生等症状,并可形成体积较小的玻璃样滤泡生发中心,出现片状浆细胞。且多为不成熟的细胞,易出现单发性肿块,一般都是在体检或在其他疾病检查过程中发现,通过手术切除治疗,预后效果良好[4]。多中心型较为少见,在临床病例中约占10%,浆细胞型为主要的类型,该类型的患者与局限性患者相比年纪较大,好发于50岁左右的女性患者。在其病理表现中可以看到淋巴滤泡以及浆细胞的数量明显增多,但血管增生的情况并不常见,成熟浆细胞可成片状排列。常见的临床症状主要有淋巴结肿大、容易感到乏力以及体重下降等,临床治疗主要采取免疫抑制法、化疗、放疗等方式,预后较差,病情容易反复发作,进而形成恶性淋巴瘤等。对于混合型患者来说,相关研究指出,巨淋巴结增生症的免疫组化一般无明显的特异性情况出现,但对于分型的鉴别可存在部分价值,如透明血管的表达为CD34、CD21;浆细胞的表达为CD38以及CD138。巨淋巴结增生症的发病原因较为复杂,临床上多认为与机体存在慢性抗原刺激、存在慢性炎性反应现象、机体存在免疫缺陷、受到病毒感染等导致淋巴组织出现异常增生有关。巨淋巴结增生症在机体多个部位的淋巴结均能发生,主要在纵隔中多见,颈部、腹部(腹膜后和盆腔)、腋部中均可见。对于巨淋巴结增生症患者来说,若出现合并内分泌系统疾病、多个器官存在重大问题、加上皮肤改变等情况,意味着患者可能存在POEMS综合征。本研究中的10个患者均患透明血管型巨淋巴结增生症,病理表现典型,具体有滤泡明显增多、血管管壁增厚,滤泡外套层小淋巴细胞以“葱皮样”形式排列等表现。

巨淋巴结增生症在全身任何部位均可出现,如胸部、颈部、腹部等,胸部巨大淋巴结增生症主要在纵隔。本研究中,病变位置为胸部的有4例,中纵隔3例,后纵隔1例;发生于腹部的有5例,均在腹膜后。有资料统计发现,巨淋巴结增生症的发作部位,最多为纵隔,其次为腹部、颈部等[5-6]。本研究中,透明血管型巨淋巴结增生症行MSCT检查发现,病灶呈圆形、边界清晰、密度均匀,增强扫描发现,动脉期表现为均匀强化,延迟期则表现为持续性强化,容积重建清晰可见供血动脉、引流静脉。行MRI检查发现,肿块内有明显扭曲、扩张的流空小血管影,T1WI表现为等信号,T2WI和扩散加权成像(DWI)为高信号。

透明血管型巨淋巴结增生症的局限型CT表现有特征性,软组织肿块影独立存在,且包膜完整、边界清楚。增强扫描后,动脉期病灶强化程度类似于邻近动脉的强化程度,延迟期病灶则表现为持续性强化。通过CT平扫,透明血管型巨淋巴结增生症主要可表现为独立的软组织肿块,形状为圆形或者椭圆形,平扫的密度和肌肉的平扫密度无明显差异,病灶的范围较为广泛时,周围的组织器官可受到压迫产生移位情况[7]。肿块直径在5 cm以下时,可呈现均匀的密度,当直径在5 cm以上会存在坏死情况,但这种情况较为少见,出现该现象原因可能与肿瘤区的血液循环丰富、侧支循环情况较好,加上淋巴滤泡组织不容易出现坏死有着密切关系[8]。通过查看相关资料,可以发现巨淋巴结增生症内部可存在分支状、弧形或者簇状钙化,上述特点多见于透明血管型疾病。毛细血管壁出现增厚,加上玻璃样变性或纤维化变性等退化现象,可增加钙化发生的概率。退变的小血管壁中可出现钙质沉积,导致分支状钙化,但这种类型的疾病在临床上较为少见,发生率处于较低水平。从CT检查结果来看,透明血管型巨淋巴结增生症的早期可出现强化特点,强化的方式和大动脉较为相似。对延时期以及静脉期均进行观察,可发现持续强化的情况,观察到滋养血管的存在,其直径明显增大,且具有迂曲度,病灶内部可因增厚的玻璃样变胶原纤维而呈现放射状以及裂隙状无化区。对于局限型巨淋巴结增生症患者来说,在动脉出现明显强化的区域以及静脉期产生轮廓清晰是影像学诊断的标志之一。从病理上看,弥漫性巨淋巴结增生症多数以浆细胞为主,全身的淋巴结均可受到影响,具体表现为淋巴结出现多发性增大,增强后与透明血管型相比,其强化程度处于较低水平。从病理结果来看,出现增生的血管较少。因其CT检查缺乏一定的特异性,因此在临床上的明确诊断,需要通过对淋巴结进行活检。在临床进行诊断的时候,若CT平扫结果呈现血管影较粗以及纤维组织的问题,表明该区域有着丰富的血液供应,有向周围浸润生长的趋势,在手术过程中容易导致出血,因此肿瘤附近的增粗血管对疾病的诊断有着重要意义,也可对肿块的切除有一定的影响。利用MRI进行平扫时,可以看到病灶处T1WI等信号,而DWI与T2WI以高信号为特点,坏死的情况较为少见,质地的分布较为均匀。从两种检查方式所获得的结果来看,在病灶内部的钙化情况中,MRI对其的显示率较低,但对于病变中央的瘢痕、边缘的病变情况以及液化坏死情况等有着较好的检出价值。MPR表现也有特征性,由于巨淋巴结增生症不会出现坏死、囊变等情况,加上受病灶的供养血管、毛细血管等影响,供血动脉、引流静脉均能清晰显示巨淋巴结增生情况[9-10]。有报道证实,巨淋巴结增生症的病灶容易发生钙化,主要是由于毛细血管增生,管壁增厚,且发生玻璃样退变,管壁上钙质沉积,从而表现出钙化影[10-11]。本研究10例患者中,病变内伴钙化有2例,与文献报道相一致。本研究中,在手术切除肿块时发现,肿块内部无出血、坏死情况,但有明显的鱼肉样改变,肿块是透明血管型,呈富血供改变。

在临床对巨淋巴结增生症进行诊断的时候,还需要对患者进行综合诊断,因为部分疾病的临床特点与之有着一定的相似度,为避免出现误判的情况,需要结合以下疾病特点进行鉴别诊断。首先是胸腺瘤,因为两种疾病都是纵隔软组织出现肿块,通过影像学技术进行检查,均能出现强化现象,但胸腺瘤的影像学结果中边界缺乏巨淋巴结增生症的光滑性。其次为嗜铬细胞瘤,患上该疾病后机体容易出现出血坏死情况,进行平扫的时候,可呈现密度不均匀的情况,增强扫描过程中可呈现不均匀强化。对其使用MRI进行检查时,T2的高信号可呈现不均匀情况,而巨淋巴结增生症的T2可出现稍高信号,可以此进行两者之间的鉴别。然后是与副节瘤的鉴别诊断,利用MRI进行检查时,T2可呈现稍长的信号,可见内流空血管影,而巨淋巴结增生症的T2呈现均匀稍长,进行增强扫描时,副节瘤不存在静脉期以及延迟期。最后是与颈动脉体瘤的鉴别诊断,颈动脉分叉部位为该疾病的发病部位,可增宽颈内外动脉的间距。

虽然巨淋巴结增生症的影像学表现特征性较为明显,但也要与其他富血管肿瘤进行详细鉴别,才能降低误诊率。由于巨淋巴结增生症发病并无明显症状,加上是一种比较少见的疾病,影像学经验比较缺乏,常规CT检查很难发现巨淋巴结增生症的病变特点,从而降低诊断准确率。随着影像技术的进步发展,巨淋巴结增生症采用MSCT检查,采用CT动态增强技术和多期扫描方法,可准确诊断巨淋巴结增生症,具有重要的诊断价值[12-15]。虽然MRI诊断巨淋巴结增生症的研究比较少,但在本研究中,MRI的诊出率为90%,同样具有重要的诊断价值。

综上所述,巨淋巴结增生症在临床上较为少见,且发生坏死、出血、囊变等概率低,是一种良性病变,无典型症状,容易漏诊误诊。因此,应深入了解巨淋巴结增生症的临床特点和影像学特征,以降低误诊率,提高诊断准确率。MRI和MSCT对透明血管型巨淋巴结增生症具有很高的诊断价值,均可作为该病的检查手段。