飞向太空的中国民商“攀登者”

2023-05-24加禾Sisi

加禾 Sisi

自2015年被设定为“中国商业航天元年”后,距今已过去八年时间。这期间,全球商业航天事业快速突进,以Space X(美国太空探索技术公司)为首的私人企业,已经完成可重复使用的火箭的研制、载人飞船发射等重要成就,计划飞往火星的“星舰”也刚刚完成首发。太空已经成为大国博弈的新资源战场,在中国无法缺席的这一轮世界竞赛中,完成从无到有的蜕变的中国民营航天企业,也扮演着不可或缺的角色。

本期报道分为三个篇章,其一其二,我们记录的是两所民营火箭公司——蓝箭航天和星河动力的发展故事。它们是行业里的佼佼者,但成立时间不同,选择的道路也不尽相同,通过与它们的领航者对谈,我们冀望能找到支撑中国商业航天发展的一些关键力量,并模糊探知这一道阻且长的宏伟事业将走向何方。

第三篇章,我们邀请到一位多有成就、从事基础物理研究的青年科学家,借助他的前沿视角去看待商业航天为现实社会带来的长远影响,以及人类拓荒宇宙的未来意义。

最后,这是《ELLEMEN 睿士》“新浪潮”系列的专题栏目,我们站在时代桥头,看弄潮者。

第一篇章:蓝箭航天张昌武生产力、效率与创新

蓝箭航天空间科技股份有限公司的总部位于北京市经济技术开发区,是亦庄镇荣华南路上的一幢六层独栋大楼。外围的流线型设计和连成整面的玻璃幕墙搭配楼顶高悬的“蓝箭航天 LANDSPACE”白色品牌标识,让它在这片汇聚了众多航空航天企业的区域里,也颇为显眼。

这栋建筑呈现出来的整体风格现代简洁,又兼容人性,很符合蓝箭航天的掌舵者、董事长兼CEO的张昌武给予它的战略定位——“我们非常关注的是如何从一家火箭公司变成一家科技公司,如何从一家产品公司变成一家生产力公司。”

航天领域有着极高的技术竞争壁垒,但与行业内的大多数竞争者不同,将至不惑之年的张昌武并非“技术型”创始人,他拥有清华大学MBA学历,投身商业航天事业之前,在金融投资界有着光鲜履历。他也并不避讳谈及这些差异,曾在公开场合表明,与那些专精技术的同行相比,自己更像是一个“做企业的人”。

除了聚焦产品,张昌武同样关注建构、优化产品生产所依托的组织载体。他极其重视效率,将自己的角色设定为“一个程序员”,通过“编程”来强化公司运作、提升其整体可靠性。他独特的管理视角和现代性的商业逻辑影响着蓝箭航天,让它拥有了独树一帜的企业气质。

正如一位业内的资深观察者与我们描述的那样,抛开不同的产品路线,与其他中国民营火箭公司相比,蓝箭航天“最像一个现代化的企业”。

蓝箭的“故事”

张昌武不怎么会讲故事,在采访最初,他就坦诚地向我们强调了自己的不擅长:“我们是一家很枯燥的企业,也是很枯燥的人。”

在人类文明积淀的进程中,文本性的故事有着独特的魅力,它们大多拥有精彩的讲述方式,记录的传奇桥段也总能博得公众喜欢。张昌武不否认故事在传播中起到的巨大作用,但他坚持,这种发散性的叙述模式并不适合他主导的这家企业,蓝箭航天是强工程驱动的现代组织,它的故事“有另外一种叙事的方法”。

如果要重新书写蓝箭的故事,“生产力”这个常出现张昌武嘴边的词汇,或许是串联全局的龙骨。“我自己是要把蓝箭做成一个新的生产力的载体。”这位年富力强的CEO笃定道。

“引领生产力水平”是张昌武赋予蓝箭航天的愿景和使命。这家成立于2015年6月、集结了多位航天领域资深人士的公司,是国内首家从事运载火箭研发的民营企业。在张昌武的设想中,最先站上跑道的蓝箭要做的不只是给中国航天“贡献更优秀的火箭”,更应辅助中国航天“形成更优秀的能力”。这也意味着,在创业的探索中,蓝箭要成为一个整合者,将新的工业软件、制造技术和前沿科技等生产要素引入行业。

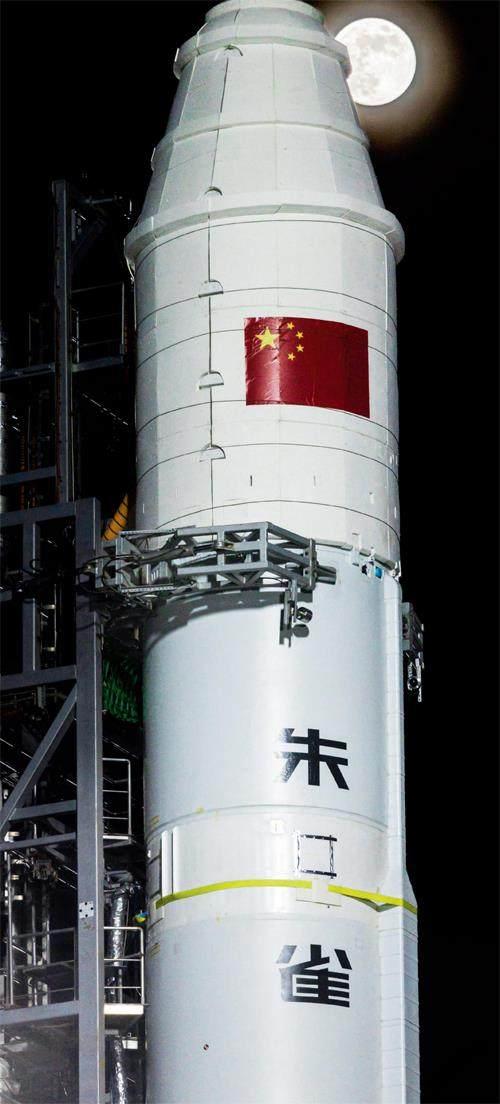

这种底层逻辑显著影响了蓝箭航天的成长路径。回顾这家民营火箭公司的发展历程,“创新”是贯穿其中的显著标签。2018年10月,由蓝箭航天自主研发的小型三级固体燃料运载火箭“朱雀一号”在酒泉发射,虽未成功入轨,但作为首枚“问天”的民营企业火箭产品,其实现了独立设计、独立研发,达成了全流程自研从0到1的突破。而在更早的时候,蓝箭航天就将目标锁定在了攻克门槛更高的“朱雀二号”液氧甲烷中型运载火箭上。

运载火箭动力先行,相较我国航天“国家队”更常采用的,如固体燃料、液氧煤油或液氢液氧组合等主流推进剂,液氧甲烷具有无毒环保、生产成本低、比冲较高(考验燃料性能的指标之一,比冲越高燃料消耗越少)、不易结焦等优点。新型液氧甲烷发动机也是目前国际上公认的、新一代可重复使用火箭的发动机技术方向,更适用于星际航行,为海外的头部商业火箭公司Space X(埃隆·馬斯克创办的美国太空探索技术公司)与BlueOrigin(杰夫·贝佐斯创建的蓝色起源商业太空公司)等所青睐。

推崇创新是蓝箭航天的一个显著价值取向,这同样反映在公司内部的资源分配上。虽然拥有强大的专业人才储备,但蓝箭每年也会留出大量的校园招聘名额,吸收更多新鲜力量。“在蓝箭工作较长时间的同事,还有行业里职业经历丰富的朋友,都会觉得我们好像特别愿意把资源都花给年轻人。”张昌武认可这种“偏袒”,但他也表明“年轻人”的定义并非只与年龄绑定,而是代表着拥有更高的投入度、更愿意接受新事物、学习能力更强的一类群体。他希望通过这样的人才筛选方式,维持公司组织的“可持续”发展能力。

在整體的产业布局上,蓝箭航天也有着自己的前瞻性思考。截至目前,它已经布局了发动机制造和试验、火箭总装总测、发射工位等重大试验设施,建成了研发-制造-测试-发射全链条能力,在北京、上海、西安三地均设有研发中心,还在浙江湖州和嘉兴分别建设了火箭发动机智能制造基地和产品总装总测基地。

因为2022年末的“朱雀二号”运载火箭的首次发射,蓝箭航天自建、处于酒泉卫星发射中心内的发射工位,也逐渐为外界所知。一位到访者向我们描述了他的现场体验:现代设计风格的四层大楼伫立在巴丹吉林沙漠的戈壁中,外头风沙滚滚,办公区内里却安静舒适。大楼对面不远处是白色的火箭总装厂房,顺着笔直道路再向前,就是“朱雀二号”的发射工位。

这一场区也是蓝箭输出航天文化的新窗口,见证了“朱雀二号”遥一升空的专业航天摄影师与我们回忆了他的“沉浸式”观看过程。“欣赏火箭发射的环境极其好,火箭的技术动作,比如说灌冲甲烷,还有发射大厅里所有的指令下达,你在外面隔着玻璃就能看见。”有着一个女儿的他觉得,与其他发射基地相比:“这里特别适合带孩子来,能做一些航天科普。”

寻找

构筑蓝箭航天故事的另一支轴线是“效率”,这也是张昌武时刻强调的词汇。他曾在公开采访时表示,要打造“世界一流的商业火箭企业”,而实现这一目标的“落脚点”就是提升效率,使公司能更好地满足市场需求,这也是企业存在的核心价值。

“效率分两个维度;第一是做事的效率,包括开发、测试效率和内部组织管理的效率;其次是反映到我们最终的产品上的产品效率,也就是它的性价比,即它的运力是不是更大、成本更低、发射的频次更高。”张昌武继续介绍道。

“效率”也是蓝箭航天内部频繁出现的关键词。张昌武主张将一些低附加值的工作内容不断“固化”,形成流程和范式、实现自动化,最终将这些环节的效率提升,从而解放员工的时间,为他们留出更多思考和创造的空间。

这个过程被张昌武视为是对企业的“编程”,当然,它也会带来潜在的隐患。“这对很多人来讲很有挑战,因为大部分人会痛恨流程、痛恨一些范式,他们觉得范式约束了人。”张昌武承认,在这类人眼中,一个一直追求高效的企业会很快趋于“枯燥”,个体与组织的矛盾将难以避免,但他自有其坚持:“对那些对生产力有很深的认识和很高追求的人来讲,这里就是一片沃土。”

张昌武对“提升效率”有着近乎执着的追求;如果要溯其根源,应该归结于他青少年时期便萌生出的“生命焦虑”——在宇宙的宏大尺度上,人生百十余载,倏忽即逝,有限的时间里如何能够活得明白?这是他始终试图去解答的生存命题。

成立蓝箭航天是张昌武的第一次创业,也给他提供了解题的契机。商业航天是技术密集型产业,聚合了诸多前沿科技,在向科技树顶端攀爬的过程中,又与商业世界紧密勾连。这也表示,“它给到一个人足够的空间去做各种探索,不仅是技术探索,它对人的行为、组织的行为、信息的流转等多维度,都能提供观测的机会”。

与那些由梦想驱动的同行相比,观测的过程中沉淀下来的认知,更能支撑张昌武在这一行业内持续前进,它们辅助他将周边诸事的逻辑串联贯通,最终搭建出一个完整的个人世界观,有效地抚平他内心深处难以消弭的“生命焦虑”。

在与张昌武的短暂交谈中,我们无法探知这一世界观的全貌,仅从叙述中的某些片段偶能窥见一二。比如,对大多数人习惯性选择规避的“失败”问题,张昌武也抱有独特观点。

2022年12月,“朱雀二号”遥一运载火箭在酒泉卫星发射中心首飞失利,火箭一级、二级主机飞行正常,但因二级游机工作异常,箭体最终落入茫茫大海中。这次发射肩负众望,如果能成功入轨,将表明中国在新型液氧甲烷运载火箭的研制上,已经先人一步。

熟悉资本市场运作的张昌武明白,对一家想要快速实现盈利,进而通过上市获得资产增值的企业来说,这种失败确实会带来沉重打击。“但就蓝箭的实际情况来说,我们对失败还是比较坦然。”他坦陈道。

保证组织运作的“可持续性”才是张昌武更关注的重点。单次产品的成败只是一个验证系统的过程,它固然会影响到整个公司获取的资源,“但资源和生产力是两个独立的内容”。从另一个角度看,分析失败根因的“归零”过程,反能为优化组织的“可靠性”提供契机,从而提升生产力水平。

“各类航天企业发展的过程中失败不计其数,有很多成本和代价在里面。”张昌武不愿将故事中曲折的部分全部隐藏起来,在信息日渐通达的当下,他坚持蓝箭航天对公众进行更为透明的信息传递:“这是社会责任的一部分,让大家知道,这么多社会资源涌入这个行业究竟是在做什么。”

我们无法避免地谈到了那个高悬在国内商业航天创业者头顶、如同“魔咒”一般的问题:谁是中国的埃隆·马斯克,哪家企业才是中国的Space X?

张昌武很快给出了自己的答案:“如果把全球航天看成一整个体系,其实并不需要第二家Space X。世界上没有两片相同的树叶,中国的情况也与美国不同。对企业来说,尝试去复制Space X没有意义,我们有自己的优势,也有自己的短板,要做的是在中国航天的体系里将优势组合起来,并尽量避免劣势成为行业发展的阻碍。”

因为相似的发展路线,掌舵蓝箭航天的张昌武曾一度被媒体比喻为“中国版马斯克”,但他与热衷于移民火星的“硅谷钢铁侠”,或许也并无太多相似之处。“说真的,我对太空没有太大兴趣,我关注的还是太空跟地球的关系。”采访最后,这位年岁正好的商业精英放松双肩,坦然微笑道:“因为我觉得,在比较长的时间里,地球才是人类唯一的家园。”

第二篇章:星河動力刘百奇“五连胜”、技术导向与梦想

“中国去年共发射了197.21吨(航天器总质量),但这是若干个公司一起发的。如果说,一个(民营火箭)公司一年能往天上发射100吨,这意味着你的可靠性很高,也对市场形成了占有,构成了商业闭环;能做到这一步,我觉得既实现了个人的价值,也为产业创造了价值。”在位于北京亦庄中航技广场的办公室里,星河动力(北京)空间科技有限公司的CEO刘百奇与我们聊起关于商业航天的个人梦想。

和一些常占据财经新闻头版的创业精英不同,刘百奇气质儒雅、言语亲和,身上少有张扬的意气,与人说起专业应用,娓娓道来,讲到一些生僻的名词,还会耐心列举通用案例,尽可能帮助对方理解。在拍摄时,他穿着印有星河动力标志的工作服,能随时与员工交流工作细节,尽管态度严谨认真,但你也很难发现上级和下级之间分明的距离感。

这些气质特征,或许部分源自刘百奇的从业履历——与合伙人创办星河动力之前,他在母校北京航空航天大学任教三年,之后进入中国运载火箭技术研究院,从事总装设计,长期工作在一线。

在熟悉刘百奇的人眼中,他更偏向“务实的技术派”,擅长全局规划,也关注细节、重视效率。星河动力整个公司展现出来的风格,也与他自身的某些特质相吻和,虽然核心员工大多来自体制内,但公司的管理结构更扁平,没有繁琐的流程和层级。在这里,大家更专注更快更好地解决问题,一线奋斗的技术人员也能受到更多尊重。

正是这样的一家公司,在今年1月将自主研发的“谷神星一号”遥五运载火箭成功送入太空,为中国商业航天迎来2023年的“开门红”。这是“谷神星一号”自2020年首飞后连续第五次发射成功,其前后共为19颗商业卫星提供了发射服务,刷新了中国民营商业火箭发射交付的新纪录。公司另一款自研的中大型重复使用液体火箭“智神星一号”,也已经完成试车,将在今年首飞。

在航天爱好者们看来,星河动力已经走在了行业的前端,但对刘百奇来说,征程才刚刚开始。

“我们要做的不是Space X”

星河动力成立于2018年,在行业内其实并不具备先发优势,启动时也没有行业名人的光环加持。但相较高举高打的明星型创业公司,它一路走来低调却稳健,每一阶段都能交出亮眼的成绩单,这或许也得益于以刘百奇为首的创始团队早期对市场的透彻思考。

2014年11月,国务院出台的相关文件中提出:鼓励民间资本参与国家空间基础设施建设。次年,多部门联合发布了《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015—2025年)》,明确鼓励社会资本参与国家民用空间基础设施建设和应用开发。一批国家航天系统内的资深人员选择走出体制、离职创业,结合市场资本建立起了多家民营火箭公司。这一年,也被称为中国的“商业航天元年”。

彼时,刘百奇还在研究院工作,虽然看到了商业航天市场的巨大潜力,但他并不着急做出改变,而是反复思考一个问题:中国市场究竟需要什么样的火箭?“这个想不清楚,好不容易造出一个火箭却卖不出去,那不相当于在白折腾?”从事火箭总装设计多年、习惯了系统性思维的刘百奇,骨子里保持着航天人的谨慎:“航天不是赌博,不能赌一把。”

在中国商业航天高速扩张的头几年,因为全球商业航天的代表人物埃隆·马斯克主导的Space X(美国太空探索技术公司)成功完成了猎鹰9号中型运载火箭的发射任务,其对火箭可重复利用技术的攻克也取得了阶段性成果,市场上充斥的声音多是“谁是中国的Space X?”“谁在和马斯克赛跑?”

但刘百奇心里清楚:“我们公司从最开始成立的时候,就明确了我们肯定不是马斯克,要做的也不是Space X。”沉浸在航天领域多年,他能看到航天领域中美两国发展的阶段性差异,与推动商业化多年、掌握多项尖端科技的美国相比,中国正处于从“航天大国”向“航天强国”的转型过程中,本土商业航天公司要做的是“结合国家需求来解决产业需要”。

而低轨卫星发射的降本增效,是刘百奇最终得出的问题答案。太空正在成为大国博弈的新“战场”,对有限的轨道资源的争夺,也日趋白热化,“中国现有的火箭数量少、价格贵,主要是为了完成国家重大发射任务,但商业卫星的发射需求一旦起来后,就没有了相应的运输工具”。刘百奇将低轨卫星网络的建设分为两类:一是巨型星座网络,卫星总数多、单体重量大、建设成本极高,但总量有限,适合集中、大批量发射,其需要的是能重复使用的中大型液体运载火箭。

另一类是卫星数量小、单体重量轻的小型星座,成本低、灵活快捷、载荷适中的小型固体燃料运载火箭更契合它们的组网需求。这正是星河动力推出的主力箭型之一“谷神星”瞄准的市场,按刘百奇习惯的表达方式,中大型火箭是“大巴车”和“太空高铁”,必不可少,但已经实现多次发射、研制技术相对成熟的“谷神星一号”则是行业里的“出租车”,“把火箭先做出来,降低成本且保持可靠性,能够稳定、高频次地发射,解决市场上发射供给能力不足的问题”。

2020年,卫星互联网被国家发改委首次纳入“新基建”核心组成部分。小型商业星座的建设需求快速增加,随着制造技术的发展,卫星的体积和重量也在不断变小,这进一步印证了刘百奇对市场的预测。

不过,尽管“谷神星一号”已经实现“五连胜”、在市场立稳了脚跟,刘百奇却并不完全满足于现阶段的成绩。在他划定的民营火箭公司的三个发展阶段中,星河动力刚迈过了第一阶段“入轨”,离第二阶段“稳定入轨”和第三阶段“实现大规模发射供应”尚有距离。

“现在我们打了5发,还达不到稳定。”刘百奇的表情谦逊,语气真诚:“一年要能连续打10发20发,怎么打都能成,才能保证公司收入的现金流和业务持续稳定。”

如果没有星河动力

今年年初,在公司成立五周年时,刘百奇曾做过一个假设:如果星河动力这家公司没有存在过,中国的商业航天会是怎样一番景象?

虽然成绩亮眼,但“谷神星一号”作为小型固体燃料运载火箭,因其有效载荷小、发射灵活度低、难以回收等特点,并不被业内长期看好。“很多人说我们做的是小火箭,不挣钱,但他们没想过,如果没有星河动力,这个行业不会有现在这么好的局面。”刘百奇也常能听到这类议论,但他觉得在行业发展的重要节点上,星河动力都起到了较为重要的作用。

2020年11月,“谷神星一号”遥一成功首飞,在此之前,两枚商业运载火箭接连发射失利。一度喧嚣的融资市场也开始归于沉寂,“谷神星”的成功,无疑是给走向低迷的行业注入了一支强心剂。此后,“谷神星一号”接连发射成功,梳理起公司这些年的成果,刘百奇有自信在行业被灰暗笼罩的某些低潮时刻,“是我们扭转了局面”。

一位与刘百奇有过较多接触的媒体人告诉我们,在商业航天领域,“商业是一条腿,航天是另一条腿”,两条腿步伐迈得不一致,也会造成发展问题。而在他眼中,“纯干技术出身”的刘百奇,也葆有敏锐的商业洞察力。

刘百奇有着独特的商业观点,他会将星河动力设定为“一家火箭技术公司”,“不单是发射火箭,我们可以把火箭上的技术或概念再商业化,变成其他一些商品推向普通人能面对的市场”。在“谷神星一号”飞天成功后,星河动力还做了不少泛圈层的商业化尝试,如卖出火箭涂装广告和火箭冠名、制作文化周边等。

对一些行业之外的商业现象,刘百奇也表现出了很强的接受能力,听年轻人聊到流行的“饭圈文化”,他也会主动提到自己赶飞机时碰上的明星粉丝应援,并提出设想:“那些明星如有需要,我们的火箭可以把他(的形象)‘打到天上去。”

你很难想象,这位对商业化和融资方法论侃侃而谈的老航天人,五年前刚跳离体制、面对资本市场时的不知所措。那时,他和合伙人没有人脉、不会“讲故事”,也不懂如何取得投资人的信任,拿着制定清晰的发展规划,却不知道要去哪里找到第一笔启动资金,只能靠着朋友、同学和同事的关系,每天熬到凌晨两三点,一点点向这个从未踏足过的领域伸出触角。

能达成今天的蜕变,并不是无迹可寻。在星河动力快速发展的五年里,即便刘百奇认为自己并未真正遭遇过“至暗时刻”,但每一阶段都有必须解决的难题。“在研制过程中,也遇到过地面实验不顺利的时候。”可这些也不能产生持久的困扰,因为他和团队会更快聚焦于如何解决问题:“因为目标在那,就是往前走,不能停下来。”

正如蓬勃的市场需求能对火箭产业形成强大的发展牵引力,航天本身对刘百奇也有着一种持久的牵引。“我们行业之前有句话,说航天能把个人梦想、国家事业和人类命运全部结合起来;在这个行业工作,会有一种自豪感、使命感,这是它跟其他行业可能不太一样的地方。”坐在玻璃窗裁剪出的一片光影里,刘百奇平淡地再次说起自己的梦想:“现在火箭低成本的发射服务能力不足,满足不了未来商业航天的发射需求,我们希望能提供低成本、高可靠、大规模的运输服务。如果能实现这一步,可能我也快退休了。”

创办星河动力是刘百奇人生实现转变的重要支点,他从一个他人需求的执行者变成了自我梦想的践行者。但面对采访者,他还是不习惯用华丽的语言来描述这些故事,也不多渲染在创业维艰的过程中个体的付出,哪怕他的办公室柜子里,依旧擺放着一整套能明显看出使用痕迹的洗漱用品;会议室的角落里,也塞着几张折叠床。

在共事多年的同事眼中,刘百奇素来如此,他讷言敏行、务实内敛,又处变不惊,哪怕是在火箭发射,这一习惯了全局推演和反复检验的他完全无法控制的环节。当发动机点火,尾焰冲刷出巨大的烟尘,推着火箭一点点上升,刘百奇会少见地感到紧张:“这个时候你已经什么都做不了。”但在身侧的同事看来,这一刻他依旧淡定如常,只是安静地看着承载着许多梦想的火箭,穿透天际,向着苍穹深处又一次远去。

第三篇章:科学家邵立晶空间探索、公约与理性

北京大学科维理天文与天体物理研究所位于北京大学最北端的朗润园,它临湖而立,是一栋碧瓦朱檐的中式小楼。第一次走进这栋三层小楼,很容易被内里的一些航天元素所吸引:一楼大厅的墙面上粘贴着憨态可掬的微型宇航员雕塑,茶水间外的阳光房里悬挂着天文主题的摄影作品和长征系列火箭升空的照片,办公区的走廊上还贴满了天文与物理相关的文献资料。

北京大学科维理天文与天体物理研究所研究员、博士生导师邵立晶的办公室,就在二楼走廊的一侧。这位将将三十过半的青年学者,拥有着超出年龄的科研成就。他的研究方向为引力理论的实验检验、脉冲星和中子引力波以及超出标准模型的新物理。因提出了检验引力的新方法,他被认为是中国引力波研究青年领头人之一,还曾先后参与探测人类首例双中子星并合和拍摄人类首张黑洞照片的工作,并与EHT(事件视界望远镜)合作组共享“2020基础物理突破奖”,在2020年入选斯坦福大学发布的“全球前2%顶尖科学家”榜单。

我们拜访时,邵立晶用电脑向我们展示了他新近准备的讲课资料,超大尺寸的显示屏上划过了一张又一张绘制着宇宙天体的斑斓图片。对专攻基础物理的邵立晶而言,广袤的宇宙是充满未知想象的“实验室”,人类对太空的持续探索,正一步步拓宽现有的认知边界,这也是对他产生持续吸引、人类理性精神不断延伸的奥妙过程。

窗口

作为研究者,邵立晶很早就意识到太空探索给基础学科带来的重要价值:“有些事情肯定是要到太空里去完成的。”在他熟悉的物理学领域,近几十年间利用太空环境进行科学观测或试验,已经逐渐成为常态,“比如X射线和伽马射线,因为无法穿过大气层,所以只能在大气层外去测量”。

处于电磁波频谱高频一端的X射线,在1895年就已经被德国实验物理学家伦琴(Wilhelm Conrad R?ntgen)发现。作为“世纪之交的三大发现之一”,X射线引爆了学术界内极大的研究热情,但X射线的天文学学科分支,却是自上世纪六七十年代后才逐渐发展起来,其主要得益于第二次世界大战后不断实现突破的航天科技(探空火箭和人造卫星技术),让人类对宇宙X射线的探测变得可行。

在邵立晶看来,空间探索技术的演进,为他这样的研究者们打开了一扇全新“窗口”,“包括黑洞吸积、高能爆发这些我们之前都不太清楚的天文现象,只有打开这个‘窗口后才能看到”。不少受困于地面实验或理论模拟而难以破解的科学谜题,依托空间科学研究实现了从0到1的突破。

宇宙空间的开启,也为一些已经通过地面试验获得阶段性成果的研究项目,提供了新的可能。邵立晶主要研究的课题之一是引力波,2016年2月,美国激光干涉引力波天文台(LIGO)宣布在2015年9月14日人类首次直接探测到了引力波,这是21世纪物理学最重大的发现之一,为人类观察宇宙打开了全新的视野。邵立晶作为LIGO合作组的成员,也参与到了这些引力波地面实验探测之中。

与电磁波不同,引力波是物质能量剧烈加速变化引起的時空形变的传播,这次引力波信号来自距离地球13亿光年的恒星级双黑洞合并事件,两个质量大致相当于30个太阳的黑洞互相绕转运动,在毁灭性地碰撞合并时产生引力波爆发,其能量到达地球时被LIGO的地面探测干涉仪感知到。

实际上,由于距离遥远,引力波能量到达地球时的信号非常微弱。“地球上也存在很多噪声,比如由一些微小的、人感觉不到的地震产生的地质噪声,还有海水的波动,也会产生干扰。当我们的仪器非常精准的时候,就会感觉到这些声音。”邵立晶解释道。

除开噪声干扰,目前地面引力波探测器LIGO和Virgo(位于意大利的“室女座干涉仪”)最敏感的频率范围约在几十至几百赫兹之间,人类探测到的近百起引力波事件,绝大多数为恒星级黑洞双星并合事件,而质量更大的黑洞并合产生的、更低频率的引力波,只能被远远大于地球尺寸的激光干涉仪探测到。

综合看来,相较规模有限的地面设备,置放于宇宙空间的探测器无疑能提供全新的研究效果。而航天技术的推进,也使得这类科学设想正在变得可能——目前,由欧美等国联合推动的LISA(激光干涉仪空间天线)、日本预研中的DECIGO以及中国正在进行的“天琴”“太极”计划,都将利用卫星在太空布局,进行低频引力波的探测。

空间引力波探测计划在检验广义相对论、理解星系和黑洞的形成与演化历史等方面会发挥重要作用,能进一步帮助人类探索宇宙的奥秘。但邵立晶也告诉我们,这类空间项目的技术门槛极高,大多还处于研发过程中,还需要更长的时间周期和高昂的资金来维持。

勃兴的商业航天,或许能有效降低空间实验的成本。以NASA(美国国家航空航天局)为例,其在2019年7月宣布与Space X、蓝色起源等多家商业航空航天科技企业建立合作,加快商业太空系统与政府太空探索任务的相互融合。

这一方面能让社会资本参与到国家航天事业中,推动整体技术的发展;另一方面,随着空间探索技术的发展,太空运力的解放和卫星研制成本的持续降低,也将为更多基础学科的研究项目提供机会。

“无用之论”

商业航天的快速发展,加快了人类对太空的探索步伐,也不断改良着人类的现实生活。从邵立晶的视角看来,受发展水平限制,商业力量暂时还无法参与到最尖端的科研项目中,但它们对有限的轨道资源的竞争,对科学界来说,却可能带来新的隐患。

近年来,邵立晶经常能听到科学界的同行们抱怨卫星带来的困扰:“正观测着,就‘唰一下划过一个东西,这其实非常不好,因为大型望远镜的观测时间是非常昂贵的。”同在北大科维理研究所工作的博士后傅煜铭,对此有着切身感受。他主要的研究课题是穿透银道面搜寻“类星体”,利用光学望远镜对太空进行观测是他最常见的任务之一。而自2020年开始,他明显感受到人造卫星给光学观测带来的“污染”越来越多。

“主要就是从Space X的一系列‘星链卫星上天后开始的。”傅煜铭记得很清楚。2015年1月,Space X首次宣布了其“星链”计划,称将发射约12000颗通信卫星,其中1584颗将部署在地球上空550千米处的近地轨道。2019年5月,“猎鹰”运载火箭将首批卫星送入轨道,此后,国际天文学界一直对数量庞大的人造卫星产生的负面观测影响表示担忧。

“尤其是遥远的暗弱天体,曝光时间越长成像效果更好,但曝光时间越长,遭受卫星轨迹污染的概率也就越高。”傅煜铭向我们展示了一幅由多张观测照片组合成的天文学图像,可以清晰地看到数条由“星链”卫星形成的光轨笔直横亘天空,其亮度甚至要远超周边的星体。

在太空中进行的天文观测,同样难以逃脱这类“污染”。2023年1月,一篇刊发于《Nature Astronomy》的文章揭露了卫星运行轨迹对位于500-600千米轨道高度的哈勃空间望远镜观测的影响:从其2002至2021年间拍摄的图像档案来看,图像中出现卫星轨迹的比例正在逐渐增高。随着人造卫星计划数量的不断增长,可以预见的是,这一比例在未来十年还将会持续变大。

国内外的天文研究者们都感受到了由埃隆·马斯克及Space X所引导的商业航天浪潮,正向他们扑面而来。“我们知道人造卫星会影响天文观测,但之前这样的影响是比较小的,‘星链星座的出现,大大改变了星空前景的形态,所以天文学家不得不仔细考虑它产生的影响。”傅煜铭告诉我们,大量入轨的商业卫星会产生很多干扰天文观测的信号,研究者想要消除这些数据的影响,需要投入更多的资源,“有可能会花很多时间才能达到跟之前卫星少的时候相近的效果,但很多时候,科学数据的损坏都是无法补救的”。

过去的两三年时间里,傅煜铭看到了一系列关于人造衛星对天文观测产生负面影响的研究报告和论文。想到未来地球可能被密密麻麻的卫星覆盖,这位年轻的科研工作者萌生出复杂的忧虑:“如果我们利用如此多的卫星建立网络,只是为了刷一刷推特和抖音,而放弃对星空和自然的探索,不再去看外面的世界,就像是人类在作茧自缚,这是一件可悲又短视的事。”

针对这类问题,曾在德国深造的邵立晶更推崇由政府、学界和商界就太空资源的开发达成某种规范或公约。“这种公约肯定得是国际性的。”邵立晶举出了在他从事的射电项目领域中,各国为保护射电天文探测设立的“射电宁静区”案例,但要各方就这一问题达成共识并不容易:“商业发展有着实实在在的利益,他们(商业航天公司)为什么要听你的?”

尽管在这样的争议中,往往“商界的拳头都会比较大”,但邵立晶还是觉得,基础科学的研究者们或许能有“足够的理由”为自己搏取更多发展空间。

“比如说量子力学,其实它在1900年被提出来时,是一点用处都没有的;但现在想想,一百二十年后,我们每个人都要用到的手机和电脑,以及各种多媒体设备,都或多或少地使用了量子技术,”这位常打趣自己是“Useless Doctor”(无用博士)的基础物理研究者,建议我们用更长远的视角去看待这些貌似“无用”的理论探索:“基础物理和天文是整个人类精神的一种拓展,人为什么能成为地球的主宰?是因为人具有理性,如果抹杀掉理性,或者停止理性的拓荒,这对人类来说,也将是极大的灾难。”