理论与模式:20世纪60年代以来的数字策展

2023-05-22李珂珂

■ 李珂珂

“Digital Curation”这一术语被过于宽泛地使用,给艺术世界的策展研究与实践带来了一些混乱。在档案学领域,“Digital Curation”被尼尔·比格里(Neil Beagrie)定义为“管理和保存数字材料,以确保长期无障碍访问”[1]该概念最早是由数字保存联盟(DPC)和英国国家航天中心于2001年发起的“数字策展:数字档案馆、图书馆和电子科学研讨会”上提出的。2007年,伊丽莎白·雅克尔 (Elizabeth Yakel)也提出类似观点,认为数字策展正在“成为数字保存、数据策展以及数字资产和电子记录管理的总称”。除此之外,数字策展还与“数字管理”相关联,被定义为“数字资产的收集、选择、管理、长期保存和可访问性”,并且“不限于创建、维护、保存、传播和展示可信赖的数字信息,供当前和未来使用”。虽然每种解释略有不同,但都关心数字材料的保存和长期维护。参见Amber L.Cushing and Kalpana Shankar, “Digital curation on a small island: a study of professional education and training needs in Ireland,” Archives and Records, vol.40, no.2 (2019), pp.146-163.。过去20年的关于“Digital Curation”的文献研究包括两大主线。其一侧重于所谓的数字策展的技术组成部分:标准、工具和过程。[2]参见Michael Witt, Jacob Carlson, D.Scott Brandt and Melissa H.Cragin, “Constructing data curation profiles,” International Journal of Digital Curation, vol.4, no.3 (2009), pp.93-103.其二包括大量关于数字策展的教育、培训和组织方面的文献。[3]参见Sarah Higgins, “Digital curation: the development of a discipline within information science,” The Journal of Documentation, vol.74, no.6 (2018), pp.1318-1338.同时,在数字人文领域,数字技术被用于建立文献库索引,以推进档案学、图书馆学以及艺术史图像学研究的发展。代表性的学者有美国普林斯顿大学“中世纪艺术索引”中心主任帕梅拉·巴顿(Pamela Patton)等。值得注意的是,“Digital Curation”被译成“数字策展”,是由中国的信息科学领域学者在2014年引入的,被用来形容“数字研究相关数据的整个生命周期中维护、保存和增加价值的过程”,也被称为“数据策划”(Data Curation),涉及数字信息资源的保存与规划。[1]参见张斌、李翔:《从数字保存到数字策展的变革走向探析》,《情报理论与实践》2014年第10期,第25-29页。“数字策展”在今天被人们用来描述几乎每一种现代媒体实践——从“策划”一个人的社交媒体形象到“策划”网站、播放列表、线上商店、数字档案等等。

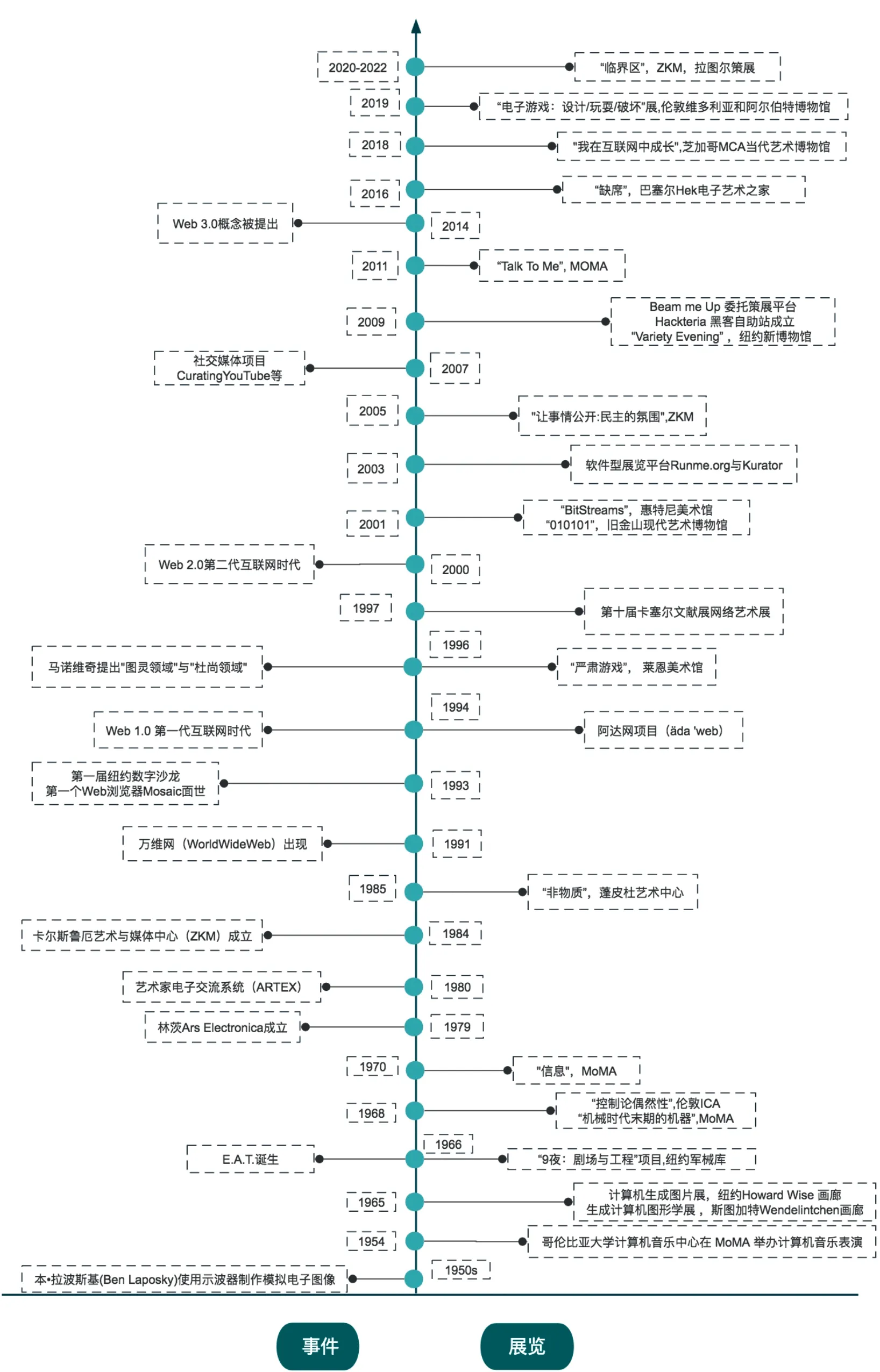

本文讨论的“数字策展”,将回归策展研究领域本身。这里值得深究的问题是:数字策展是什么?相关的大部分研究都承认克莱尔·毕夏普(Claire Bishop)对“数字艺术史”的定义。她反对将“数字艺术史”等同于“数字化了的艺术史”。[2]参见 [英]克莱尔·毕夏普:《方法与途径——“数字艺术史”批判》,冯白帆译,《美术》2018年第7期,第128页。数字艺术史是被囊括在数字人文的“帐篷”之下,“由新技术激发的计算性方法论和分析技术在艺术史研究领域中的运用”[3]同上。。这样的定义方式无法回答数字策展的真正所指,因为数字策展不是单纯地将传统意义上的策展数字化、算法化,而是新兴技术在策展研究领域激发的探索性或实验性的策展模式或方法。解答上述问题,需要回到特定的文化社会环境,基于技术变革的历史提出问题:数字策展的历史谱系是怎样的?数字策展表现出哪些经典模式?其理论基础和特征分别是什么?数字策展的现象体现了哪些策展话语的转变?本文从“数字策展”的概念辨析出发,梳理其在20世纪60年代之后的历史谱系。(见下页图1)

图1 20世纪60年代以后的数字展览谱系图(作者绘制)

一、20世纪60年代之后数字策展的历史谱系

20世纪50年代,美国艺术家与数学家本·拉波斯基(Ben Laposky)用一台名为Oscillons的示波器拍摄了模拟电子图案,为早期数字艺术奠定了基础。[4]参见Bruce Wands, “The engagement of digital art with contemporary art,” Electronic Visualisation and the Arts (EVA 2017), (2017), pp.340-344.艺术史学者多萝西·里希特(Dorothee Richter)将数字媒介展览的历史追溯至1954年哥伦比亚大学计算机音乐中心举办的计算机表演项目。[5]参见Dorothee Richter, “Curating the Digital-A Historical Perspective,” Oncurating, Issue 45 (2020), pp.18-19.但数字艺术真正与传统艺术界产生交集的标志,是1968年的两个具有里程碑意义的展览:伦敦当代艺术中心(ICA)的“控制论的偶然性”(Cybernetic Serendipity)和蓬杜·于尔丹(Pontus Hultén)在纽约MoMA策划的“机械时代末期的机器”(The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age)。前者是第一次电脑艺术的集中性展示,以诺伯特·维纳(Norbert Wiener)在1948年定义的“控制论”概念与电子计算机作为理论与技术基础;后者则是一次更具批判性的机器主题展,宣告了机械时代的尾声。[1]参见Hans-Ulrich Obrist, “The Hang of It: Hans Ulrich Obrist Talks with Pontus Hulten,” Artforum International, vol.35, no.8(1997), pp.74-75.

数字艺术展览与活动在20世纪60年代末只是昙花一现。在当时以及接下来的几十年里,数字艺术因不符合绘画和雕塑的传统美术类别,一直未被纳入到主流艺术中。博物馆和画廊等传统“白立方”式的展览空间并未完全接纳这种创造性的自我表达形式。这反而促成了一系列实验性的国际性数字艺术组织的建立。其中一类组织专注于数字艺术的制作与展示,例如奥地利林茨电子艺术节(Ars Electronica)和德国卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心(ZKM);另一类组织则专注于推进不同学科之间的对话与交流,来促进数字艺术的发展,例如荷兰鹿特丹的艺术和媒体技术的跨学科中心V2实验室与ISEA国际非营利组织。[2]奥地利林茨电子艺术节(Ars Electronica)自1979年开始作为年度项目,1996年建立了自己的电子艺术中心,该中心为数字艺术的制作和展示提供全年的设施;德国卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心(ZKM)成立于1984年,其理念是创建一个将艺术概念与面向未来的技术相结合的机构;位于荷兰鹿特丹的艺术和媒体技术的跨学科中心V2实验室,成立于1981年,为来自不同学科的艺术家、设计师、科研人员、理论家与程序开发人员提供了一个展示、制作、存档和出版研究成果的平台;ISEA是一个国际非营利组织,于1990年在荷兰成立,旨在促进文化多元化团体和从事艺术、科学和技术工作的个人之间的跨学科学术交流,其主要活动是一年一度的国际电子艺术研讨会。上述数字艺术组织为扶持和推广依赖技术的新兴艺术作出了杰出的贡献,同时也为数字艺术策展话语的建立提供了基础。[3]参见Bruce Wands, “25 Years of Curating Digital Art:1993-2018,” EVA London Conference, (2018), pp.43-47.

20世纪80年代,个人计算机已在国际市场普及,但互联网技术并未成为人们触手可及的工具。直到20世纪90年代万维网和网页浏览器的出现,“浏览网页”才吸引了大众的注意。这种网络技术变化引发了一系列实验性展览项目的响应,为数字艺术策展带来了新的转向。在网络技术公开前,数字艺术展览领域的探索表现为社区导向的互联网艺术项目,例如成立于1980年的电子交流系统(ARTEX),可以让艺术家们共同创作线上艺术作品。在Web1.0时代,网络开始被理解为一种新的数字艺术创作媒介。1994年创立的阿达网项目(äda web)就是一个旨在培养艺术家的技术素养或弥补其技术不足的在线平台,委托艺术家直接与网页设计师和开发人员合作。在Web2.0时代,互联网转变为软件开发平台。这种技术场景引发了网络策展的新方法,催生了基于三种不同网络平台的数字策展实践:一是语境响应式的网络策展平台,例如Runme项目;二是视觉化的博客策展平台,如VVORK(2006—2012)项目;三是基于Youtube或Facebook等社交媒体平台的策展项目,如CuratingYouTube,Gallery online等。网络技术的迭代,影响了策展人策划展览的模式。这些展览模式不仅可以展示特定于网络的艺术,还可以通过响应网络技术发展的方式生产和传播数字艺术。事实上,随着网络工具的大众化,这些平台的艺术生产系统已呈现出分布式的特点,不受画廊和博物馆空间的物理和概念限制。它们不仅成为展示艺术的空间,而且成为培育其生产的平台。[1]参见Marialaura Ghidini, “Curating on the Web: The Evolution of Platforms as Spaces for Producing and Disseminating Web-Based Art,” Arts, vol.8, no.3(2019), p.78.通过这些平台,艺术家们可以绕开传统艺术机构,与更多元化的观众互动。互联网作为他们的主要媒介,引起了人们对这种实验性艺术形式的关注。

然而,伴随着数字艺术在艺术机构系统外的蓬勃发展,主流展览空间的策展话语也在逐渐以去中心化的形式改变。主流机构开始接纳曾被边缘化的数字艺术。首先,机构展览中建立起了观者参与的机制。1970年的MoMA“信息”展以汉斯·哈克(Hans Haacke)的作品《纽约现代美术馆(MoMA)之民意调查》作为开场,这一作品需要观众参与投票。另外,1985年,蓬皮杜艺术中心“非物质”展使用声音作为调动观众的策略。两者体现了不同的观众互动与参与机制。其次,线上项目与大型实体展览的结合开启了混合形态(hybrid)的策展模式。例如1997年第十届卡塞尔文献展中由西蒙·拉姆尼耶(Simon Lamunière)策划的网络艺术展部分,以及2005年拉图尔在ZKM策划的展览中史蒂夫·迪亚兹(Steve Dietz)的线上项目部分。这显示了线上和线下领域之间的界限消融。随后,艺术机构开始举办以数字媒介艺术为主题的展览,试图将技术审美的形式和行为融入到数字艺术展览的策划中。这一过程始于2001年的两个展览——在惠特尼美术馆举办的“Bit Streams”和在旧金山现代艺术博物馆举办的“010101”,继而出现了21世纪初发生在许多国际艺术机构中的数字艺术史回顾展热潮。例如2011年MoMA的“Talk To Me”、2016年白教堂画廊的“电子高速公路2016—1966”、2018年芝加哥MCA的“我成长于互联网”。通过这些展览活动,策展人为数字艺术展览的空间开辟了新的可能性。[2]参见Gabriel Menotti, “A Call to Otherness: Inscribing Digital Vernaculars into the Art Institution,” Journal of Curatorial Studies, vol.10, no.1 (2021), p.94.疫情的蔓延限制了美术馆等公共艺术空间的可及性,策展领域开始探索新的模式。例如苏黎世画廊Roehrs & Boetsch自2019年以来在CUBE虚拟平台上举办的虚拟雕塑群展;数字艺术博物馆(MuDA)以算法辅助筛选艺术家的形式将策展的大部分执行自动化;以及在ZKM由拉图尔策展,从2020年一直持续到2022年的“临界区”展(Critical Zones),它是一个线上虚拟展览,是一种思想实验,以开源策展的方式邀请公众应对地球生态危机问题,探索各种生命形式之间共存的新模式。

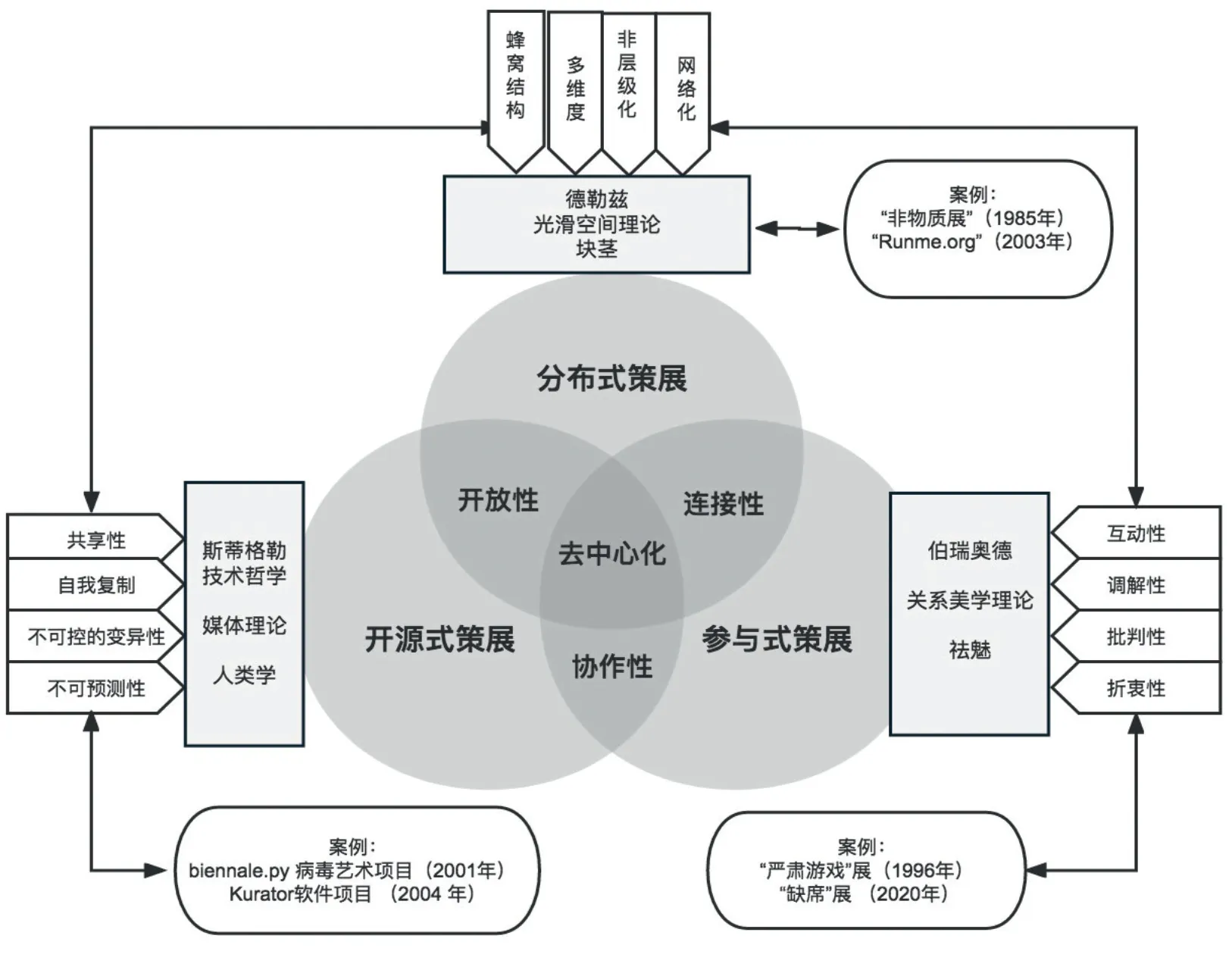

二、数字策展的三种模式

基于上文对20世纪60年代以后数字展览谱系的梳理,本文就数字策展的现状提出三种代表性的策展模式:基于德勒兹“光滑空间”理论的分布式策展,基于尼古拉斯·伯瑞奥德(Nicholas Bourriaud)“关系美学”理论的参与式策展以及基于斯蒂格勒技术哲学等理论的开源式策展(见图2),旨在为策展学研究提供新的视角。

图2 数字策展三种模式的关系图(作者绘制)

(一)去中心化话语:光滑空间与分布式策展

“分布式”这一术语源于计算机技术领域,由保罗·巴兰(Paul Baran)于1964年提出。[1]1964年8月《关于分布式传播的备忘录RM-3420-PR》由美国兰德公司(RAND Corporation)发表。参见Paul Baran’s study On Distributed Communications Memorandum RM-3420-PR, Santa Monica: RAND Corporation, 1964.南希·林奇(Nancy Lynch)在1996年提出,在计算机领域里,“分布式系统”“分布式编程”和“分布式算法”等术语中的“分布式”一词最初是指计算机网络,其中单个计算机实体分布在一定区域内。这一术语如今在更广泛的意义上使用。[2]参见Brian Doctrow, “QnAs with Nancy A.Lynch,”Proceedings of the National Academy of Sciences,vol.114, no.40 (2017), pp.12-13.其特点与蜂群思维的分布式管理相似,旨在总结算法和规律,以分布式之道构建动态网络,倾向于群体决策而非中心话语,以自组织、自适应的生态整体演绎去中心化的系统模式。

自20世纪60年代起,随着策展话语逐渐兴起,策展人成为“品味的仲裁者”,他们对艺术家和作品的单方面的选择被视为“对他们无所不能的保障”[1]Rudi Fuchs cited from a 1983 interview in Debora J.Meijers, “The Museum and the Ahistorical Exhibition,”in Reesa Greenberg et al.eds., Thinking about exhibitions, New York: Routledge, 1996, p.10.,以策展人为中心的话语不断扩大,然而也伴随着对策展人主体地位的批判,由此,策展话语的去中心化成为讨论的焦点。策展人莎拉·库克(Sarah Cook)借用纽约大学的媒介理论学者亚历克斯·加洛韦(Alexander R.Galllowy)在2004年就计算机科技提出的最常见的三种网络形式:有层级结构的“中心化网络”(centralised networks)、拥有多个中心点的“去中心化网络”(decentralised networks)、蜂窝结构的“分布式网络”(distributed networks)[2]参见[英]贝丽尔·格雷厄姆、萨拉·库克:《重思策展:新媒体后的艺术》,龙星如译,北京:清华大学出版社,2016年,第140页。,在2005年将“分布式策展”(distributed curating)这一术语引入到数字策展领域,但其阐述并不完善,未对分布式策展进行系统性的辨析。本文结合展览史中的经典案例,对分布式策展的理论基础、实践和特征进行讨论。

让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean-Francois Lyotard)在1985年蓬皮杜艺术中心策划的“非物质”展(Les Immatériaux)就是一个很好的例子。追溯策展历史,非物质展已初步体现了分布式策展的特点。

其一,策展理念的“非物质性” (immateriality)。利奥塔策划的这次展览不仅包括一些最近设计的工业机器人、计算机、全息图、交互式声音装置、3D 电影、绘画、照片和雕塑(包括古埃及的浅浮雕),也有当代艺术家如丹·格雷厄姆(Dan Graham)、约瑟夫·科苏斯(Joseph Kosuth)和乔瓦尼·安塞尔莫(Giov anni Anselmo)的作品。展品涵盖了绘画、生物、建筑、天体物理学、音乐、食物、服装等广泛领域,使“非物质”成为一个开创性的、多元化的、综合性的展览,结合了艺术、哲学和科学方法,意图重新定义展览的媒介属性。其展览主题“非物质”不仅是指计算机本身,也包括精神与物质、人与自然、文化再生的关系。利奥塔在展览文本中指出:“非物质性是一种新的物质性,它从根本上改变了人与物质性之间的关系,并产生了新的社会和文化条件。”[3]Jean-Francois Lyotard, “Les Immatériaux,” in Reesa Greenberg et al.eds., Thinking about exhibitions, New York: Routledge, 1996, p.159.这里的非物质性是指一种(数字)物质性——包括所有的不确定性——这种物质性可以像(物理)物质性一样被艺术概念化。作为一种数字物质性,非物质性与物理属性无关;相反,它在最广泛的意义上与人类交流有关。这一交流就强调了策展与公众之间的互动性。对利奥塔来说,“非物质”指涉多元主体之间的关系,意指从身份到互动的转变。正如利奥塔在展览文本中所阐释的非物质性的理论那样,人类与物质之间的关系被放置于后结构主义语境中加以讨论,其中物质和语言、物质性和理念化是不可割裂的。[1]参见Jean-Francois Lyotard, “Les Immatériaux,” in Reesa Greenberg et al.eds., Thinking about exhibitions, New York: Routledge, 1996.p.162.它使人们对物质性的解读跳出了主体与客体的二元对立框架。这种后现代主义视角呈现出一种多维的、非理性的、开放式的策展思考。因此,“非物质”展中的分布式策展模式可以作为策展话语去中心化的体现。

其二,展览参观的流动性。如今,声音已成为策展的重要组成部分。“非物质”展被许多艺术史学家认为是在展览史上首次将声音的重要性在策展环节中得以体现的里程碑式的展览。[2]参见Marie Vicet, “Les Immatériaux: a tour of the exhibition with headphones,” Hybrid, no.9 (2019).该展览以最原始的方式使用声音,提供了前所未有的观展体验。展览中声音系统的使用引发了公众积极的互动与回应。展览给予了每一位参观者一副无线耳机,展览占据了蓬皮杜艺术中心第五层共3000平方米的场地,要求每一位参观者戴上无线耳机,在迷宫般的灰色金属网屏幕之间穿行,可以接收到不同显示器的音频文本,包括罗兰·巴特(Roland Barthes)、马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust)、保罗·维里奥(Paul Virilio)等人的文字,以及广告歌曲和噪音。而参观者期望在耳机中听到的内容与他们实际听到的内容之间的差异导致了很多误解,这并没有让他们了解他们所看到的东西,而是将他们推得更远。策展人将整个空间松散地划分为五个可能的路径或区域(细分为不少于61个地点)。[3]参见Dorothee Richter, “Curating the Digital-A Historical Perspective,” Oncurating, Issue 45 (2020), pp.18-19.从复杂的平面图中得出结论,参观者不可能得到一个全景,他们不得不在一个有着死胡同和变化的迷宫中找到自己的路。这使参观者感到困惑和不稳定,这也是这次展览策划的最初意图:“我们想避免身份认同。我们想在今天制造一种身份不稳定的感觉。”[4]Jean-François Lyotard cited from a 1983 interview,in Élie Théofilakis ed., Modernes et après : Les Immatériaux, Paris: Autrement, 1985, p.7.参观者在承受身份不稳定感的同时,也可以自由选择自己的展览路径;所有路径都对他们开放。展览中故意缺乏阐释文本使问题更加复杂:“没有时间或主题的参考点,只是一种‘漂流’的感觉,参观者似乎拥有完全的行动自由,但对空间的控制为零。”[5]Marie Vicet, “Les Immatériaux: a tour of the exhibition with headphones,” Hybrid, no.9 (2019).将声音导览作为策展的方法,为观者提供了一种流动的、非线性的、非理性的观展体验。

另一个典型的分布式策展案例是由艺术家艾米·亚历山大(Amy Alexander)与策展人奥尔加·戈里乌诺娃(Olga Goriunova)等于2003年发起的Runme.org项目。在20世纪90年代初,随着万维网的出现,互联网艺术正式问世,它立即激发了人们对艺术和策展实践未来的各种想象。网络艺术呼吁建立一个“无墙博物馆”,一个平行的、分布式的、生活化的信息空间,这个空间对艺术家、公众和策展人开放,是一个透明和灵活的交流、合作、创作和展示的空间。艺术家兼策展人帕特里克·利希蒂(Patrick Lichty)于 2002 年开启了基于网络的去中心化策展模式的讨论。[1]参见Patrick Lichty, “Reconfiguring the Museum,”SWITCH, no.3.(2002).当时的讨论认为网络艺术、软件艺术、数据库艺术等通过代码形成的艺术展览模式,为策展人提供了一个独特的运作环境。这一运作领域有助于形成一个去中心化的决策和评估架构,并防止层级化。基于这样的背景,Runme项目诞生了,作为艺术家提交的软件艺术的展示平台和数据库运营,以供在项目网站上展示。与早期的策展项目类似,Runme培育了一种被制度化艺术系统忽视的艺术形式,因为它不“适合”画廊和博物馆类别的展示方式。然而,它包含了一个额外的功能:它是一个数字艺术的存储库,其基于当代艺术世界的另一种分类模式,策展人担任了档案管理员的角色,标签归档可以由公众修改。这种将数字艺术历史化的协作模式使用了分布式的策展方法,并借鉴蜂巢思维的运作机制。这样,Runme提供了一种展览模式,通过艺术干预和基于集体分类的开放档案的展示理念,为“一个正在形成的艺术平台”赋予了生命。[2]参见Alan F.Blackwell, Emma Cocker, Geoff Cox, Alex McLean, Thor Magnusson, Live Coding: A User's Manual,Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2022, p.20.

上述两个分布式策展的案例——“非物质”展和Runme,它们的共同特点是聚焦了“空间”在去中心化策展话语中的重要作用。一方面,正如德勒兹的光滑空间理论所阐述的那样,多元化、非中心、块茎式的空间哲学启发了“非物质”展策展人利奥塔的策展理念。展览的图册中提到:“访客在块茎中漫步。在块茎中没有知识的线索出现,而是广义的相互作用。”[3]Dorothee Richter, “Curating the Digital-A Historical Perspective,” Oncurating, Issue 45 (2020), p.21.“块茎”呈现出一种德勒兹式的空间哲学,这一思维模式意味着一种反中心、非等级制、非连续性、多元化、解辖域化的结构。[4]参见Deleuze and Guattari, A Thousand Plateaus:Capitalism and Schizophrenia, London: University of Minnesota Press, 2000, pp.353-361.它导向一种开放的、无边界、无中心化、无高潮和终点处于变化与生成状态的光滑空间(smooth space)。相对地,以等级制、层级化的静态封闭结构,有着明显的边界的是概念条纹空间(striated space)。光滑空间则相反,它反对宏大叙事,只有微观历史、微观社会学。这在“非物质”展的空间分布中得到了具象的体现。“非物质”展是一个融合技术、艺术与科学实验的网络,它不被利奥塔视为一个传统的展览,而被看成一个后现代的时空,充满了流动的信息和不可见的界面。在这之中,不同领域之间的界限消融,而传统的“统一体(unities)”也被溶解。[5]参见Marie Vicet, “Brouillage dans la transmission du message au sein de l’exposition Les Immatériaux,”Marges, no.1 (2021), pp.22-35.“非物质”的展览设计开发了尽可能复杂的空间媒体集群,通过大量的图像和观点以及半透明的空间划分,指向一种语义开放的理念,这表现出光滑空间的非度量性、异质性、多元体、根茎式的特点。[1]参见Deleuze and Guattari, A Thousand Plateaus:Capitalism and Schizophrenia, London: University of Minnesota Press, 2000, p.474.另一方面,德勒兹的光滑空间理论,也一直被作为赛博空间的预演。[2]参见麦永雄:《光滑空间与块茎思维:德勒兹的数字媒介诗学》,《文艺研究》2007年第12期,第75-84页。正如Runme建构的平行的、分布式的、非中心化的信息空间,包括对传统模式和获取艺术的“空间”进行或多或少的彻底重构。网络艺术作为一种存在于虚拟的公共空间中的艺术形式,已经被创造出来“供任何人、任何地方、任何时间观看(只要能够进入网络)”[3]Christiane Paul, “Flexible Contexts, Democratic Filtering and Computer-Aided Curating,” in Joasia Krysa ed., Curating Immateriality: The Work of the Curator in the Age of Network Systems, Brooklyn, NY:Autonomedia, 2006, p.85.。网络艺术并不一定需要一个艺术机构的物理空间被呈现或介绍给公众。它承诺新的分配和访问艺术的方式,可以独立于机构艺术世界及其结构的验证。

综上所述,基于以上两个展览案例,可以总结出分布式策展作为数字策展的一种经典模式,其特点表现为连接性、网络化、去中心化。分布式策展是基于实体的或虚拟的网络,借鉴蜂群群体决策思维、多元化块茎结构体现出的一种去中心化的空间模式,并且描述了这样一种情境:分布式策展更加注重过程本身,其决策权力向艺术家、公众和策展人平等开放,在一种透明与非层级的交流与创作中体现出策展话语的去中心化特点。

(二)调解性话语:关系美学与参与式策展

调解性的策展话语起源于策展人塞斯·西格尔劳博(Seth Siegelaub)关于“祛魅”的讨论。这个术语应用于展览制作的变化条件之中。策展人、艺术家和评论家开始认识到在展览的形成、制作和传播过程中具有影响力的调解因素这一事实。“祛魅”被追溯式地描述为“‘策展人和艺术家’试图理解和意识到我们的行为的过程;明确我们和其他人在做什么……无论好坏,你都必须有意识把(策展)作为艺术展览过程的一部分来应对”[4]Seth Siegelaub quoted in Hans Ulrich Obrist, “A Conversation between Seth Siegelaub and Hans Ulrich Obrist,” Trans Magazine, no.6 (1999), p.56.。对西格尔劳博来说,祛魅是一个必要的过程,它揭示和评估了一个展览中更隐蔽的策展组成部分,明确了策展人的行为产生了哪些影响,例如哪些艺术品被展出,以及艺术品是如何被生产、调解和分配的。基于这个背景,保罗·奥尼尔(Paul O’ Neill)认为“策展之手”(the curatorial hand)的出现使得艺术作品的作者与独立策展人之间的分化日趋复杂。这种对“艺术世界的隐秘结构”的祛魅,成功证明了在艺术的构建及其展示价值中有许多行动者和行为在共同发挥着调解作用。[5]参见Paul O’ Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), Cambridge Massachusetts:MIT Press, 2012, p.19.早在1970年MoMA的“信息”展中已经显现出策展的调解性作用,这体现为一种参与式的系统和体制。艺术家的作品直接与观众进行对话。这种对话也成为了艺术家作品观念的一部分。在“信息”展中,“建立起与观者之间对话的,并不是作为艺术机构的现代美术馆,这个角色现在是掌握在艺术家手里”[1][英]贝丽尔·格雷厄姆、萨拉·库克:《重思策展:新媒体后的艺术》,龙星如译,北京:清华大学出版社,2016年,第158页。。参与式系统挑战了传统视觉艺术展览的机制,并将展览有限的物理空间拓展到更广阔的公共社会文化空间中。参与性系统空间中存在知识的冲突,策展人在这一系统中起到了调解作用。

关于参与式策展(participatory curating)模式的理论基础可以追溯到1998年尼古拉斯·伯瑞奥德出版《关系美学》一书,明确将“关系美学”理论定义为艺术与语境、文化或空间之间的关系,艺术与观众之间的关系,或空间中的使用者之间的关系。[2]参见董琳钰:《伯瑞奥德关系美学理论探微》,《文艺评论》2022年第5 期,第9-16页。这一理论强调展览的互动性、表演性和批判性。关于公共参与最尖锐的讨论来自社会政治领域的批判。毕夏普对参与式艺术提出了批判,她指出所有的参与式系统,不论在画廊内外,如果想真正“参与”的话,就必须要有处理冲突的能力。[3]参见Bishop, Claire, “Art of the encounter: Antagonism and relational aesthetics,” Circa, no.114 (2005), pp.32-35.数字技术的发展为“参与”带来了新的内涵。美国互联网研究者和思想家克莱·舍基从传播学角度提出了“参与式文化”的概念。美国学者妮娜·西蒙(Nina Simon)在2010年第一次将“参与式”的概念引入策展领域,提出了公众参与体验与模式的不同阶段。[4]参见李珂珂:《人工智能时代美国博物馆展览与公共教育:公众参与模式研究》,《艺术教育》2020年第3期,第228-229页。

“严肃游戏”展由贝丽尔·格雷厄姆(Beryl Graham)策划,于1996年至1997年在纽卡斯尔的莱恩美术馆 (Laing Art Gallery)和伦敦的巴比肯美术馆 ( Barbican Art Gallery)展出。展览的目标是通过展出一系列互动和参与式的艺术作品,来提出一个关于参与式展览的批判性视角。其一,展览建构了一个响应式的环境,强调展览空间中作品与公众的互动关系。策展人通过预设观众的体验,来激活观众的自我意识。例如,考虑公众对不同作品的观看时间和顺序,同时强调作品的“触摸”属性,为参与者提供一个“沉浸式环境”下的体验。其二,展览试图通过技术工具,引发观众思想上的共鸣。例如,作品Zeromorphosis允许观众随着时间的推移进行互动,同时通过记录与呈现,让观者有机会看到其他人的创意投入,提供一个制作和思考的空间。这对展览空间中的参观者来说也带来了不可避免的陌生感,尽管投影、耳机和剪影都是为了让更多的观众分享这种体验。策展人本人回忆:“在选择作品时,我想挑战观众——挑战他们对自己参与的交互方式的批判,并将计算机交互与其他交互方式的历史进行比较。这样做的时候,展览提出的问题可能比它回答的问题更多,特别是关于交互式艺术品在传统画廊中的位置。”[1]Christiane Paul, A Companion to Digital Art, New Jersey:Wiley-Blackwell, 2022, p.594.

数字艺术作品往往由各种不同的媒体和材料组成。随之而来的技术难题对策展人的角色产生了根本性的影响。策展人从单一作者成为讨论者之一,在与艺术家、程序员、展览技术人、观众等不同参与方的讨论中成为生产者。例如,在2016年巴塞尔电子艺术之家(HeK),艺术家拉斐尔·洛萨诺-海默尔(Rafael Lozano-Hemmer)的展览“缺席”(Preabsence)布展过程中,HeK的策展人与艺术家一同商讨完成最终展示的决策过程。艺术家在他的许多装置作品中使用了技术系统控制的摄像头、跟踪系统和生物特征测量仪器,将公共空间变成了一个监控空间。但他同时将观众的参与作为展览的关键,通过记录和呈现参观者产生的录音和动态,来完成展览现场有趣而富有诗意的参与式装置。[2]参见Sabine Himmelsbach, “Presenting, Mediating, and Collecting Media Art at HeK, House of Electronic Arts Basel,” Oncurating, Issue 45 (2020), p.53.公众在社会活动中的存在和参与成为了展览不可或缺的环节,这体现了一种参与式数字策展中新型的调解方式。以上两个展览案例的共同点在于,艺术家与公众都在不断地对策展人的话语体系进行讨论甚至挑战。正如奥尼尔总结的那样,所有的策展过程都应该是协作的、对话的、开放的。策展的目标在于“策展人、艺术家和他们的公众之间的对话空间的协商”[3]Paul O’ Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), Cambridge Massachusetts:MIT Press, 2012, p.128.。他对策展话语的定位体现了不同参与者的思维模式在互动与共鸣中产生的新的可能性。从这个角度看,“严肃游戏”展览体现了不同领域的、不同社会文化经验的参与者共同建构策展的话语过程,成为一个社会性跨学科研究的共同基础。而“缺席”展中策展人的角色转变体现了“关系美学” 理论中艺术与观众之间的互动性和参与性。基于以上展览案例与策展话语的讨论,可以总结出参与式策展的特点:协作的、互动的、调解性的、批判性的、折衷的。参与式策展是通过调解集体和多元主体在思想与经验上的共鸣与争论,以一种批判性的互动过程呈现出策展话语的协商性的模式。

(三)共享性话语:技术哲学与开源式策展

“开源”(open source)是协同式软件研发的专有术语,指的是向公众免费共享源代码,使任何程序员都可以获得和修改它。[4]参见Eric Raymond, The Cathedral and the Bazaar:Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary, Massachusetts: O’ Reilly Media, Inc,2011, p.4.美国传播学领域的史蒂芬·列维(Steven Levy)于1984年在《黑客:计算机革命的英雄》一书中,首次将“开源”这一术语与网络黑客文化进行链接。黑客文化的开端可以追溯到1961年,起始于麻省理工学院的计算机文化研究学者首次采用“黑客”一词,催生了另一种开放源代码的编程传统,最终演变成今天的开源文化。[1]参见Steven Levy, Hackers: Heroes of the Computer Revolution, Garden City, NY: Anchor Press/Doubleday, 1984.

“开源”在艺术语境中被宽泛地使用,2003年,数字媒体艺术和文化领域的学者及策展人戈里乌诺娃和艺术家阿列克谢·舒尔金(Alexei Shulgin)组织的在线软件艺术库Runme.org和软件艺术节Read Me首次用“开源”的组织形式策划展览。他们在第二届软件艺术节的出版物中提到,“Read Me目前的形式和组织是一些讨论和分析的结果,涉及国际媒体艺术节所基于的传统方案,以及开源社区的组织形式。(传统)艺术节……常因为提交作品的不透明而受到影响,而且也是一个不稳定的因素。”[2]Christian Ulrik Andersen, Soren Bro Pold, The Metainterface: The Art of Platforms, Cities, and Clouds,Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2018,p.45.这体现了开源思维下的策展形式,打破了传统策展的不透明性,使得策展过程更具开放性。

惠特尼博物馆策展人克里斯蒂安娜·保罗(Christiane Paul)在2006年指出策展人角色受到挑战,并首次将“开源式策展”引入到策展话语的转变讨论中:其一,她提到“由于数字媒体的性质和需求,策展人、艺术家、观众和博物馆的角色必须进行重新配置”,这表明策展人角色面临数字时代的挑战;其二,她认为上述的重新配置使得艺术创作与呈现成为一种开源模式,并提出这种机制也可以运用到策展过程中;其三,她总结:“开源式策展(open source curating)可以用一种更具隐喻性的方式来解读,即观众可以在这种模式下拓展展览的概念和选择过程;或者在狭义的意义上,策展在开源软件的协助下得以进一步的开发。”[3]Christiane Paul, “Flexible Contexts, Democratic Filtering and Computer-Aided Curating,” in Joasia Krysa ed., Curating Immateriality: The Work of the Curator in the Age of Network Systems, Brooklyn, NY:Autonomedia, 2006, p.103.也即是说,开源式策展的过程中作品的选择和过滤可以由策展人、艺术家和观众共同进行,也可以通过程序、软件自动进行。这也体现了开源式策展的特点:协商性与算法性。

利物浦约翰摩尔斯大学教授与策展人乔亚西亚·克瑞萨(Joasia Krysa)提出,在开源策展的情况下,策展的两个方面需要更仔细的考虑:“什么可以被策划?(当变革性的艺术品可以被视为策展的材料)策展如何发生?(当网络技术和软件的使用出现在策展过程中)”[4]Joasia Krysa, Systemics: Index of Exhibitions and Related Materials, Sternberg Press, 2017, p.88.本文从以上两个方面的思考出发,分析开源式策展的两种代表性案例:“biennale.py”病毒项目和Kurator软件项目。

2001年第49届威尼斯双年展上的病毒项目“biennale.py”是策展人奥罗拉·方达(Aurora Fonda)邀请艺术家团体“伊娃和佛朗哥·马蒂斯”(Eva and Franco Mattes)和黑客艺术家组织epidemiC为斯洛文尼亚馆合作构思和制作的。根据展览宣言的介绍,biennale.py既是一件艺术作品,也是一种计算机病毒,它以一种隐喻的方式使用“文化病毒”的概念,进行自我复制。在斯洛文尼亚馆内,观众可以阅读其源代码,并在被感染的电脑上测试其功能。在双年展开幕期间,数千件印有该程序源代码的T恤衫被公众领取,使其在真实世界里同步传播。这个案例探讨了计算机病毒在艺术语境中通过网络分布,进行自我复制、自我生成和不可预测的突变。其表现出类似于生物病毒的特性——自我复制、变异,以侵入宿主系统或有机体并在其间传播。换句话说,它能迅速适应和改变环境。

从策展的角度来分析这个病毒艺术项目,可以分为两个方面:其一,共享性策展话语呈现出文件共享、公众访问渠道的开放、信息的自由传播三种面向;媒体理论学者劳拉·U·马克斯(Laura U.Marks)认为此项目在使其渗透和收编的过程清晰可见,讨论了谁被允许访问,以及存在怎样的规则边界。[1]参见Anna Everett and John Thornton Caldwell, New Media: Theories and Practices of Digitextuality, New York: Routledge, 2003, p.42.这个项目允许计算机用户以文件共享的方式相互关联,向任何在线的访问者及公众开放。自由传播的编码和病毒代表了“开源代码”和 “自由软件”的理念,这让人们重新考虑文化机构的作用和与数字文化有关的策展实践。其二,策展过程的系统化、透明化以及不可控的变异性。病毒的文化现象提供了一个激进而有趣的例子,说明策展对象从物体向过程和系统转化,被定义为“能够通过感染的方式改变其他程序,包括自身的副本”。这个病毒艺术项目的策展过程,与病毒的自我复制与传播的过程类似。策展被看作是一套写成程序或代码的指令。策展人与受邀的艺术家、程序员一同制作了策展程序,一旦执行,就会自动运行“策展”过程。与此同时,它也带来在策展人与程序员最初行使控制权之外的不可预测的、不可控制的、自我重复和变异的可能性。综合以上两个方面,病毒项目的策展过程体现了开源式策展的特点,表现为自我复制、自我生成、不可控的变异性、开放性和共享性。

在线软件Kurator是2004年由乔亚西亚·克瑞萨与格列谢克·塞德克(Grzesiek Sedek)合作发起的免费的软件应用程序,是一个当代策展实践和计算机文化领域的交叉实验。[2]参见Eva Respini,Art in the Age of the Internet: 1989 to Today, New Haven: Yale University Press, 2018,p.84.在诸如双年展和独立项目空间等限制性环境中,以Kurator为代表的“软件策展”将策展过程从个人的特殊领域向外分布到包括艺术家和其他人在内的网络中。该程序的源代码可以在开源许可证下免费获得。伦敦大学金史密斯学院的学者玛丽娜·维什密特(Marina Vishmidt)认为它是开源式策展的辩证性案例。Kurator将策展重新发展为社会关系中的一种生成性实验,重现了单一的策展人作为一个集体执行者的状态。策展被转变为一种半自动化趋势;在某些情况下,将编程命令的执行作为协作决策的产物。由于其开源特点,Kurator永久处于发展状态,通过这种方式对传统的策展形式发起一种结构性挑战。

Kurator项目提倡“开放性”的文化,其创新和潜力适应于任何寻求包容或解决社会问题的艺术实践的矛盾。但维什密特教授认为,“假设 kurator 软件的目标是通过在社会领域中来消除策展,这是有问题的。这种天真的姿态几乎从一开始就会自我消解。”[1]Marina Vishmidt, “Twilight of the Widgets,” in Joasia Krysa ed., Curating Immateriality: The Work of the Curator in the Age of Network Systems, Brooklyn, NY:Autonomedia, 2006, pp.45-46.如果策展人采用开源编程技术来分配职能,并剥夺策展人作为机构权力的专门主体的特权,那么将会导致某种僵局。一方面,开源式策展的形式明确改变了策展人与艺术家、机构与公众、生产者与消费者集会中隐含的社会关系;另一方面,原有的策展机制虽然受到冲击,但策展主体机构的话语权仍然存在,策展作为一种机构实践的可持续性得到保留。

以上两种代表性的开源式策展案例都是以数字技术发展为依托的,其理论也相应地根植于技术哲学领域。在技术框架之外,伯纳德·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)提出了一种基于“开源”范式的新型社会组织的发明,要求人们积极参与创造他们所生活的世界。[2]参见Patrick Crogan, “Knowledge, care, and transindividuation: An interview with Bernard Stiegler,”Cultural Politics, vol.6, no.2 (2010), p.162.斯蒂格勒提到:“开源”意味着软件开放领域以及世界上许多其他多样化的教学合作空间和知识协作中等倡议。[3]参见Bernard Stiegler, “Within the limits of capitalism,economizing means taking care,” in Tom Cohen ed.,Telemorphosis Theory in the Era of Climate Change,Vol.1, London: Open Humanities Press, 2012, p.118.斯蒂格勒强调了开源数字技术的共享特质。还有一些其他学者将“开源”进一步深入到人类学、信息哲学和媒体研究领域。

在人类学领域,埃里克·雷蒙德(Eric Raymond)在2001年讨论了关于开源编程的人类学理论,认为它可以被定义为一种共享天赋和知识生产的文化。[4]参见Eric Raymond, The Cathedral and the Bazaar:Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary, Massachusetts: O’ Reilly Media, Inc,2011, p.196.在信息哲学领域,信息哲学理论学者米歇尔·鲍文斯(Michel Bauwens)在2006年提到开源思维下的网络共享是一种新兴的社会文化组织形式。[5]参见J.K.Gibson-Graham, Kelly Dombroski, “Sharing City,” The Handbook of Diverse Economies, London:Edward Elgar Publishing, 2020, p.265.这也直接将民主扩展到文化生产领域。在媒体研究领域,媒体理论家阿克塞尔·布伦斯(Axel Bruns)在2008年从他的新词“produsage”的角度讨论了开源,这个概念意味着生产者和用户是平等的,并且可以协作创建内容。[6]参见Ursula Plesner, Emil Husted, Digital Organizing:Revisiting Themes in Organization Studies, London:Bloomsbury Publishing, 2019, p.120.这些理论家展示了开源概念是如何适用于更广泛的学术讨论的。

三、结语与展望

本文通过辨析“数字策展”的概念,梳理其在20世纪60年代之后的历史谱系。这一谱系基于数字媒介展览的发展历史,从四个维度出发探索了艺术与技术之间的跨学科关系:其一,从展览史维度出发,以媒介理论学者维纳的“控制论”概念的相关展览“控制论的偶然性”、策展人于尔丹组织的“机械时代末期的机器”展,以及艺术史学者里希特对数字媒介展览的历史追溯为起点;其二,追溯以推进数字艺术发展为核心的代表性机构的建立与发展,例如德国的ZKM、荷兰的V2 实验艺术室和ISEA非营利组织等;其三,技术的发展与迭代为数字策展带来新的转向;其四,数字策展带来的去中心化的策展话语的讨论。以上对策展模式的总结与辨析旨在为中国策展学研究提供新的视角,对美术馆体系的策展研究提供有效的数字策展路径,同时助力教育数字化转型理论和实践创新。

(一)数字策展路径的建议

数字技术背景下策展模式的讨论将促进社会美育中机构和公众的身份转变。公众可以更好地参与社会文化问题的讨论,从以往美术馆展览对公众权威式的、线性的单向输出,到分布式与参与式策展中与公众的多维互动、平等交流,再到开源式策展中公众对当下文化议题的讨论和对未来共享型社会的构想。本文根据中国策展现状提出数字策展的三个路径:

1.交互式方式

信息化技术给展览带来了更多的可能性和机会,对话、交互的渠道得以贯通。展览不再是单一线性的呈现,借助新技术的普及应用,策展人和作为参与者的观众可以共同在网状的传播结构中诠释展览。例如将数字信息技术合理融合到传统的展览设计中,让艺术作品展示从静态转为动态,场景还原、增强ARVR、互动多媒体模拟展示、网上展览等多种展览技术,可让观众获得沉浸式的情境体验;观众参观展览的方式由传统展厅展线的时序性、线性化转向非线性、关联性、发散性思维的网状结构,由封闭结构向开放结构转化,公众可以自定义参观路线。理想的数字展示系统支持观众在各信息节点之间随意跳转、浏览、选择、检索、归并、分类浏览等,任意组合、排列展示元素,定制、取舍和选择需要的元素。它跨越了空间和时间的限制,突破了现实和虚拟的界限,为展览展示的多种形态和持续发展提供了基础。

2.分众化方式

其一,策展应以观众为中心,注重分众化的导览。人工讲解在美术馆仍普遍存在,但由于其观众覆盖量相对有限,美术馆需要注重自助型、智慧型导览方式的运用。无论线下线上,人工或是自助,讲解导览的显著特征是多样化的,旨在尽可能多地关注和满足不同群体的参观需求。例如,讲解可细分为成人、学校、社区、特殊人群等多个类型,并提供可选择的相应专题,提供适合特殊人群的导览,包括了 “触摸展品”“手语解说”等;以及提供取用方便、操作简单但渐趋智能化的语音导览机、多种语言的家庭导览机,向聋人或听障人士免费提供的手语导览机、向盲人或视障人士免费提供的触摸导览设备等。此外,也可为学校课程提供相关联的教育者路线。其二,重视对不同观众进行调查研究,充分了解目标观众和潜在观众的个人状况、需求兴趣等,并据此规划与实施博物馆策展与教育活动。将人工智能应用于展览导览和展场管理中,研究参观者行为分析与理解技术,捕捉和分析参观者行为,并及时检测异常事件;针对观众参观数量、参观展品停留时间等进行数据统计,为展览评估和提升提供依据;进一步利用数据挖掘和知识图谱,对不同的参观者属性之间的潜在关联及社交网络信息进行充分挖掘,融合多源异构数据,基于动态学习构建个体及群体参观者个性化观众画像。

3.多感知方式

在参观过程中以丰富的道具和观众进行触觉、味觉、嗅觉等感官互动,可打造全身心参与和投入的体验。同时,更为智慧化的自助导览也非常注重观众的主动参与,这需要以呈现多层次的、可自由选择的信息为基础,满足不同观众的多元文化需求,秉持以观众为中心的理念,打造自主性和参与性的观展体验。

(二)共建策展的文化实验空间

当策展人充分利用数字技术调解参观者互动、教育、讲故事和传达意义的方式时,我们会发现展览将对社会产生更大的影响。一个扩展的策展生产过程服务于将艺术和信息的实体作品整合到一个数字框架中,这个数字框架旨在吸引观众作为参与者。在展览前中后各个阶段为参观者提供参与、反思和分享他们对展览中某些方面思考的空间,即建立一个“策展的文化实验空间”,包括以下三个方面的特征:

1.社会协同和跨学科性

美国的博物馆学者妮娜·西蒙将参与式文化机构(participatory cultural institution)[1][美]妮娜·西蒙:《参与式博物馆:迈入博物馆 2.0时代》,喻翔译,杭州:浙江大学出版社,2018年,第8页。定义为一个观众能够围绕其内容进行创作、分享并与他人交流的场所。传统设计技巧与参与式设计技巧的最大不同在于信息是如何在文化机构和体验者之间流动的。通过设立开放性研究数据平台,可强化专业技术人才培养、扩大学术话语权和影响力、加强相关高等院校的合作,通过网络数据共享、观点发布、学术探讨等互动方式,帮助建立研究人员社区。同时,通过深化与这些社区的关系、大量使用技术以扩大机构范围,以及通过重新设想和更新与公众的关系来接触更广泛的受众。

2.合作共享性

将观众和他们的经验以及对作品的参与结合起来,作为艺术制作和展览中考虑的材料,使他们参与“批判性和数字化思维”,建立合作共享模式的策展方式,让公众更多地参与策展过程,这是一种“公共策展”[2]参见Marina Vishmidt, “Twilight of the Widgets,”in Joasia Krysa ed., Curating Immateriality : The Work of the Curator in the Age of Network Systems,Brooklyn, NY: Autonomedia, 2006, p.17.,承诺建立更加“民主”和更具参与性的过滤形式。网络的存在为自主生产者和 DIY文化以及市场驱动的媒体产业开辟了新的空间,包括在线平台、最近的数字技术合作加强工具、在线知识库、社区网站和协作知识库,提供给公众以进一步参与策展过程并提出自己的观点,提出了一种展示和观看艺术的替代模式。这种模式摆脱了传统的预先设定的模式,允许艺术在多种上下文重新配置中获得新的意义。“公共策展”模型仍然包括预先定义的框架,但模糊了公共和策展人之间的界限,呈现一种“开源”模式的策展方式,更直接地反映了观众的需求、品位,展览的概念和选择被观众扩展。

3.反思性、包容性和多样性

为策展人创造一个空间,和观众进行反思性合作,在围绕这些创造性合作的对话中,标准形式的批评语言已经出现并被记录下来,随之而来的是一种新的策展模式。[1]参见Tula Giannini, Jonathan P.Bowen et al.eds., Museums and Digital Culture: New Perspectives and Research,Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019, p.121.两者的结合提供了一种新颖的实验方法,策展要实现更大的包容性和多样性,在美术馆中采用数字化,与社区和观众进行对话和交流,以反映当代文化、价值观和观点;在展览中的经历、观察参观者的行为、阅读策展评论和展览叙事,并结合数字文化的研究成果来分析这些数据,利用数据在整个机构中采用更系统的方法进行决策和评价成果,为实现资源共享和项目可持续性的目标建立和维持伙伴关系。

最后,数字策展对美术教育机构的专业教学提供了创新机制,为教育数字化转型、策展的创新性实践拓展了可能性。中央美术学院的美术博物馆虚拟策展实验室项目就是其中范例。它率先使用美术博物馆虚拟策展实验教学系统,进行实景复原,根据引导界面构建展览方案,支持线上展示与空间漫游。实验完成后,系统可整合一份可视化策展报告,让学生能够及时获得教师批复,实现团队共享和对外交流。

随着5G技术和人工智能的迅速发展,“数字策展”在未来将迎来更加广阔的发展空间。本文对于“数字策展”的研究,希望可以为策展学研究贡献一些新的视角,为“数字中国”在策展领域的创新性探索提供一些新的路径。