《伤寒论》生姜泻心汤方后注并张仲景理中法探赜

2023-05-15张李香史光伟张禄璐芦文娟梁永林

张李香,史光伟,张禄璐,芦文娟,梁永林,3

1.甘肃中医药大学,甘肃 兰州 730000; 2.酒泉市中医院,甘肃 酒泉 735000;3.敦煌医学与转化教育部重点实验室,甘肃 兰州 730000

泻心汤类方为《伤寒论》中治疗痞证的经典方剂,以半夏泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤三首最为常用,后世习称三泻心汤。三泻心汤的研究已然颇丰,却少有人对生姜泻心汤方后注“生姜泻心汤,本云理中人参黄芩汤,去桂枝、白术,加黄连,并泻肝法”加以探析。本文围绕此条方后注展开研究,拟理清三泻心汤与理中人参黄芩汤的关系,以期明晰三泻心汤的源头,并进一步对《伤寒论》理中法进行探赜。

1 三泻心汤类方研究概述

《伤寒论》泻心汤类方有十余首之多,主要有半夏泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤三首,皆为经典名方,其组方颇具特色,在临床中应用广泛,用于治疗胃肠疾病疗效更为显著[1]。现代研究显示,其具有促进胃肠道溃疡面愈合、预防肿瘤的作用[2-3]。

1.1 生姜泻心汤方后注《伤寒论》第157条言:“伤寒汗出,解之后,胃中不和,心下痞硬,干噫食臭,胁下有水气,腹中雷鸣下利者,生姜泻心汤主之。”本条文论述了生姜泻心汤方证,其方后注言:“半夏泻心汤、甘草泻心汤,同体别名耳。生姜泻心汤,本云理中人参黄芩汤,去桂枝、术,加黄连并泻肝法”。

何谓“本云”?“本云”是魏晋六朝时的校勘用语,“本”指底本。宋本《伤寒论》中,王叔和所加按语多以“本云”二字为标志,“本云”义指张仲景《伤寒论》原本如此说[4-5]。何谓“并泻肝法”?理中人参黄芩汤是治疗中焦脾胃之方,而生姜泻心汤证是脾胃虚寒,肝热来乘,所以要在补脾的同时,佐以清肝之法,在理中人参黄芩汤的基础上,加入泻肝的黄连,最终成为生姜泻心汤[6]。

由此可以推出,理中人参黄芩汤的药物组成为:生姜、甘草、人参、干姜、黄芩、半夏、大枣、桂枝、白术。因半夏泻心汤、甘草泻心汤、生姜泻心汤同体而别名,生姜泻心汤本云理中人参黄芩汤,去桂枝、术,加黄连,即理中人参黄芩汤为三泻心汤的底方。

1.2 三泻心汤类方起源概述半夏泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤同体而别名,在此基础上还有附子泻心汤、大黄黄连泻心汤等诸多泻心汤类方[7-8]。解培勋、张荣珍等对“五泻心汤”方证逐一解析,对比研究“五泻心汤”方证之间的异同[9-10]。对于以半夏泻心汤为中心的三泻心汤,其组方依据为何,主要有小柴胡汤化裁和干姜黄连黄芩人参汤加味两种观点。

汪晓奕等[11]认为,半夏泻心汤的药物组成与小柴胡汤相似,其适应证亦相似,故小柴胡汤为其组方依据。陈明依据柯琴《伤寒附翼》中所说:“泻心汤方,即小柴胡加黄连干姜汤也。不往来寒热,是无半表证,故不用柴胡,痞因寒热之气互结而成,用黄连干姜之大寒大热者,为之两解。”认为半夏泻心汤证是由小柴胡汤证转化而来,蕴有胆热脾寒共存之病机[12]。王付[13]认为,干姜黄连黄芩人参汤是辨治寒热夹杂气虚证的重要基础方,在此基础上此方衍生出三泻心汤及乌梅丸等方。张云鹏[14]认为,泻心汤证与干姜黄连黄芩人参汤证,源同而流异。关新军[15]认为,干姜黄芩黄连人参汤可以看作是《伤寒论》中三泻心汤之母方。

上文提到的两种解释,并不能有力证明三泻心汤类方的起源,而生姜泻心汤方后注提到的理中人参黄芩汤,则为探索泻心汤类方的组方提供了依据。

2 理中人参黄芩汤与三泻心汤

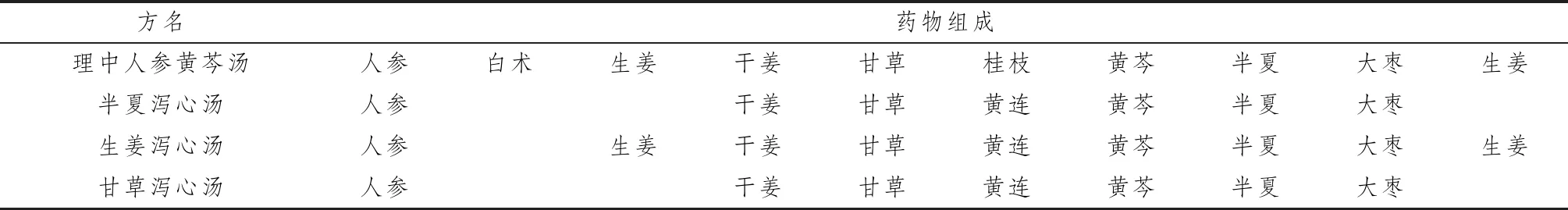

通过中华医典古籍检索,并未发现理中人参黄芩汤这一方证,除了《伤寒论》中提及,朱肱《类证活人书·卷第十》云:“仲景治痞气,诸汤中有生姜泻心汤、半夏泻心汤,此二方平和,宜常用之。仲景云:满而不痛者为痞,柴胡不中与也,半夏泻心汤主之(此汤药味,盖本理中人参黄芩汤方也)。”明代《普济方》《伤寒证治准绳》均将半夏泻心汤直接比作理中人参黄芩汤。理中人参黄芩汤虽无明确方证,但由生姜泻心汤方后注可以推测其药物组成:人参、干姜、黄芩、半夏、大枣、桂枝、白术、生姜、甘草。生姜泻心汤在此基础上去桂枝、白术,加黄连而成方,半夏泻心汤、甘草泻心汤仅是甘草用量的不同,二者较生姜泻心汤仅少一味生姜,具体药物组成见表1。

表1 理中人参黄芩汤与三泻心汤药物组成比较

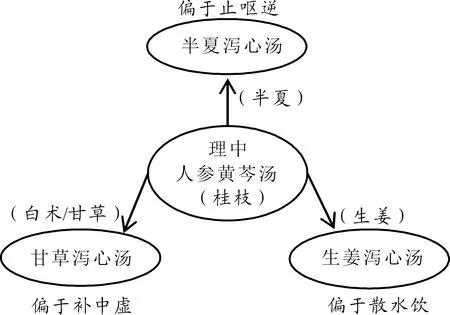

三泻心汤均是治疗寒热错杂心下痞之方,该心下痞是太阳病误下后损伤脾胃之气,邪气趁机内陷,寒热错杂于中,致使脾胃气机升降失常,交阻中焦形成痞证。区别在于半夏泻心汤以半夏为君药,偏于止呕降逆;生姜泻心汤以生姜为君药,偏于消中焦水饮;甘草泻心汤以甘草为君药,偏于补中止泻[6]。从理中人参黄芩汤药物组成可以判断,该方降逆消痞,温中解表,兼清里热,可治疗寒热错杂之痞证。方中白术健脾益气,生姜发散水气,半夏降逆止呕。因此,三泻心汤可以看作是理中人参黄芩汤之化裁方,理中人参黄芩汤与三泻心汤关系源流见图1。

图1 理中人参黄芩汤与三泻心汤关系源流图

理中人参黄芩汤有桂枝可能是因为《伤寒论》“心下痞”由诸多原因所致,“表邪内陷”之初尚有外证,需用桂枝解表,也可能是因为“表邪内陷”,引动“内虚冲气上逆”,需用桂枝平冲降逆。而“心下痞证”已成,则因“中虚”,当防肝胆木气来乘,而桂枝有助肝木升发,故去之,加黄连清痞热、泻心火,防肝心木火“母子”合邪。笔者认为:痞证由内外合邪而致,“心下痞”之初见时,以理中人参黄芩汤主之,既以桂枝解外,黄芩、半夏调和气机,又以人参、白术、干姜等培土,以防邪气侵犯中焦;然“心下痞”已成时,外邪内陷,气机郁滞,则肝主疏泄功能失司,肝木郁而化热,故去桂枝加黄连以清肝热,“见肝之病,知肝传脾”,故仍以人参、干姜等补中焦脾胃,再随其偏于呕逆、中虚还是有水饮而活变其方,遂成三泻心汤之法。

3 基于理中人参黄芩汤探析张仲景理中法

3.1 理中人参黄芩汤与理中丸理中人参黄芩汤与理中丸同以“理中”冠名,二者关系紧密,比较两方方药组成发现,理中人参黄芩汤较理中丸方多桂枝、黄芩、半夏、生姜、大枣。理中丸出自《伤寒论》第386条:“霍乱,头痛,发热,身疼痛……寒多不用水者,理中丸主之。”此为在霍乱吐泻交作的基础上,又见明显寒象而口不渴,乃中阳不足,寒湿内停之证,故用理中丸恢复中焦阳气,则寒湿自去[16]。《伤寒论》第396条言:“大病差后,喜唾,久不了了,胸上有寒,当以丸药温之,宜理中丸。”亦属脾胃虚寒之因,体虚夹寒之证,故以理中丸温补之。

《伤寒论》理中丸治疗中阳不足、脾胃虚寒之证。而理中人参黄芩汤出现在生姜泻心汤方后注中,证治与三泻心汤高度一致,为治疗寒热错杂痞证之方。三泻心汤又是由理中人参黄芩汤化裁而来,所以三泻心汤证治中包含理中丸温中健脾的思想。若将“理中人参黄芩汤证”去掉“表邪内陷”部分,即剩“中阳不足”之证,就可用理中丸治之;而三泻心汤出现在太阳病篇中,理中丸出现在霍乱病篇,三泻心汤出现更早。依据这两点,理中丸也可以看做是由理中人参黄芩汤化裁而来。不论是将三泻心汤看作出自理中丸,还是理中丸出自三泻心汤,都能说明三泻心汤方中包含了理中丸的基础方证,可见理中人参黄芩汤集降逆消痞、温中解表、调和脾胃为一体,是理中法的具体体现。

3.2 理中人参黄芩汤之理中法理中人参黄芩汤以“理中”冠名,是“理中”二字在《伤寒论》中又一次直接出现,而依据《伤寒论》命名的规律,“理中”即为该方证要义。而“理中”与人参同时出现在该方名中,就可说明这里的“理中”非“理中丸”,而是理中法。

将理中人参黄芩汤方名“理中”二字理解为理中法,则该方为“人参黄芩汤”,即人参汤加黄芩而成。《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证治》将此理中丸方称为人参汤,而在宋本《伤寒论》中,“人参汤”作为独立的方名仅在第146条柴胡桂枝汤方论中出现,且非指理中汤。赵怀舟等[17]对《伤寒论》人参汤做一考证,认为其组成为黄芩三两,人参三两,桂心二两,大枣十二枚,半夏半升(洗),干姜三两。该方在《金匮玉函经》卷八第九十九方中,以“黄芩人参汤”命名,二者组成仅差一味甘草[18]。可知理中人参黄芩汤就是在“黄芩人参汤”基础上加白术、甘草而成。三泻心汤依理中人参黄芩汤化裁而来,尽管二者方药组成略有不同,其治疗总体不离仲景“理中”思想。

3.3 由理中人参黄芩汤管窥张仲景理中法理中丸治疗脾胃虚寒之证,单纯针对中阳不足,用人参、干姜、白术、甘草健脾温中,其所代表的“理中”是狭义的“理中”,即“温中”。三泻心汤通过温、清并用的方法治疗脾胃虚寒,肝胆邪热交织之痞证,以调和寒热,达到“理中”的效果。理中人参黄芩汤之“理中”则范围更广,由其药物组成可知,半夏、干姜、黄芩、黄连辛开苦降,除痞满止呕逆而泻热,生姜可散水饮,桂枝可解太阳表证,且能降水饮冲气之上逆,白术可温中土而健脾燥湿,生姜、大枣、甘草也可温中顾护胃气,诸药合用,寒热并调,降逆消痞,温中解表,兼清里热,达“致中和”之功用。

理中法贯穿《伤寒论》始终,顾武军[19]归纳出了《伤寒论》中的培土制水、理气健脾、健脾利水、清上温中、温脾建中、泻肝扶脾、清胆温脾、健脾理中、健脾降逆、温中和表、温脾通络、温脾摄津等诸多治脾之法,而此皆属“理中”范畴。

理中丸体现了仲景的温中思想,三泻心汤体现了仲景温、清并用的理中思想。除此之外,《伤寒论》第102条小建中汤重用饴糖,甘温补中,配以生姜、甘草、大枣补益脾胃,体现了仲景的补中思想;《伤寒论》第249条调胃承气汤,为治疗阳明燥实腹满之方,以大黄、芒硝通腑泄热,体现了仲景的泻中思想;《伤寒论》第96条小柴胡汤,为治疗正邪纷争于半表半里之方,方中柴胡疏解少阳郁滞,黄芩清泄少阳邪热,半夏、生姜调和胃气,降逆止呕,人参、甘草、大枣益气和中,全方疏利三焦,调达上下,宣通内外,体现了仲景的和中思想;《伤寒论》第277条以四逆辈治疗太阴病,四逆辈为四逆汤、理中丸类方剂,方用干姜、附子治疗太阴脾脏虚寒之证,人参、甘草补益中气,体现了仲景的温中思想;《伤寒论》第397条竹叶石膏汤,治疗津气两伤之证,方中竹叶、石膏清热除烦,人参、麦冬益气生津,甘草、粳米补中益气,半夏和胃降逆,为清热滋阴和胃之良方,体现了仲景的清中思想。

清代王子接《绛雪园古方选注》云:“理中者,理中焦之气,以交于阴阳也。上焦属阳,下焦属阴,而中焦则为阴阳相偶之处[20]。”故而“理中”也可理解为调和人体之阴阳。因此,张仲景之“理中”不能仅仅被局限于“温中”,当解读为“和中”与“致中和”,而理中人参黄芩汤温、补、清、和兼具,最能体现理中之内涵。

4 小结

本文通过对生姜泻心汤方后注的探析,尝试理清理中人参黄芩汤与三泻心汤、理中丸的关系脉络,并以此为契机,再一次剖析了张仲景理中法,明确了“理中”并非仅指理中丸方所体现的“温中”,《伤寒论》中的“理中”思想贯穿始终,包含“温中、清中、补中、泻中、和中”等诸多方面,当解读为“和中”与“致中和”更为贴切。