医疗服务获取方式会受到突发公共卫生事件的影响吗?

——来自新冠肺炎疫情期间网络问诊采纳意愿方便抽样的证据

2023-05-12杨园争

杨园争

(中国社会科学院 农村发展研究所,北京 100732)

引 言

医疗卫生服务事关国计民生,其水平标志着共享社会发展成果和共同富裕的程度。 传统的医疗服务获取方式是线下医疗,需要医患双方面对面沟通病情,而这在很大程度上受制于空间距离、交通便捷程度和个体的活动能力,可及性有限。 随着第四次技术革命的到来,数字技术与各个产业的融合迅速深化,医疗服务产业中也陆续出现了可穿戴医疗设备、远程医疗、互联网医疗等新型服务业态,它们可以凭借信息通信技术、物联网、云计算等手段,使信息和技术在极大的范围内高效传输、共享,降低了空间对医疗资源配置的限制,也提高了医疗服务的供给效率。

根据国家互联网信息办公室发布的报告,中国大众现阶段对网络问诊的认知与使用尚处于初级阶段,互联网医疗的使用习惯仍有待培养。(1)参见中华人民共和国国家互联网信息办公室:《互联网医疗:产业链基本形成,用户习惯有待培养》,http://www.cac.gov.cn/2016-01/22/c_1117858161.htm.这既与个体的信息获取能力及就医偏好有关,也与网络问诊的宣传渠道、受众范围、运营模式有关。值得关注的是,2019年末具有显著人传人特征的新型冠状肺炎病毒(COVID-19)在人口高度流动的情况下,造成了新型冠状肺炎疫情(下简称“疫情”)的迅速蔓延,形成了全球性突发公共卫生事件。那么,这一突发公共卫生事件对医疗产业,尤其是医疗服务获取方式又产生了何种影响呢?

事实上,疫情在造成经济社会巨大损失的同时,也成为了网络问诊这一线上医疗服务方式的助推剂。在民众眼中,疫情期间去医院线下就诊有交叉感染的风险,潜在就诊者(2)并非所有个体生病后都会选择去医院就诊,进而成为就诊者,故称为“潜在就诊者”。会试图以其他方式替代线下就诊。同时,政府也呼吁民众减少去医院的次数,“对于慢性病稳定期的患者,可以线上咨询”(3)参见湖北省人民政府:《疫情期间,如何安全去医院就诊?》,http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzbd/hy/202002/t20200218_2103610.shtml.,“如果患者出现轻症可先在家中进行线上咨询,再决定是否到院就医”(4)参见澎湃新闻:《数读在线医疗 | 疫情期间如何看病?线上问诊或能帮忙》,https://www.sohu.com/a/371270193_260616.。此外,多家互联网医疗平台也推出了义诊服务。据不完全统计,仅从疫情暴发到2020年3月,全国至少有10余家互联网医疗平台推出在线问诊专页,200多家公立医院开展新冠肺炎免费互联网诊疗或线上咨询服务。(5)参见中国新闻网《网上问诊、无接触购药……我们的看病方式正被颠覆?》,http://www.cac.gov.cn/2020-03/06/c_1585045126700879.htm.以春雨医生为例,截至2020年2月1日,其义诊活动已累计解答53万余例。(6)参见澎湃新闻:《数读在线医疗 | 疫情期间如何看病?线上问诊或能帮忙》,https://www.sohu.com/a/371270193_260616.

然而对于疫情期间没有就诊需求的个体来讲,他们可能较少受到疫情这波“硬广”的影响,难以提高对网络问诊的知晓程度和采纳意愿,进而不易实现医疗服务获取方式的转变;而且由于城乡间在触网程度、健康理念、就医习惯等方面存在的差异,这种影响在农村地区可能也不甚明显。那么,疫情这一突发公共卫生事件究竟有没有影响医疗服务获取方式呢?如果有,它在多大程度上促进了网络问诊采纳意愿的提升呢?这些变化是如何产生的?它们是否存在城乡间的差异?对这些问题的研究将拓宽对医疗服务获取方式的研究内容,明晰其发展、转变的脉络,促进更具针对性的医疗服务供给,具有学术价值和现实意义。

一、文献综述

数字技术与医疗卫生服务相融合后,形成了包括远程医疗(7)根据《国家卫生和计划生育委员会关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》(国卫医发〔2014〕51号)的界定,远程医疗是指一方医疗机构邀请其他医疗机构,运用通讯、计算机及网络技术,为本医疗机构诊疗患者提供技术支持的医疗活动,本研究中暂不涉及。、移动医疗(8)移动医疗借助于移动电话、病人监护设备、PDA(personal digital assistant)等移动通信设备,为医疗和公共卫生实践提供支持,主要包括非互动医疗信息服务、互动在线医疗咨询服务、健康监测指导、医药电子商务服务和医疗服务流程优化五种具体形式。相关研究成果参考封欣蔚、杨小丽、杨咪等:《移动医疗服务热潮中的几点冷思考》,《中国医院管理》2016年第7期。、互联网医疗(9)互联网医疗也称在线医疗。2015年8月,国家卫计委从“互联网+医疗健康”的角度,指出互联网医疗是“以互联网技术为载体,以包括通讯、云计算、物联网、移动技术和大数据等信息技术为传递工具,与传统的医疗健康服务相结合形成的一种新型医疗服务模式”,包括预约挂号、问诊咨询、医药服务、资讯文献、慢病管理辅助、医疗信息化等类别。相关研究成果参考陈曦:《互联网医疗研究现状及未来展望》,《人民论坛·学术前沿》2017年第24期。等在内的多种服务形式。本文的研究对象为网络问诊,也称在线问诊,是指互联网公司与医生之间达成合作协议,患者通过在线网络平台,对病情进行描述,与医生进行线上就医交流及咨询的模式。(10)于保荣、杨瑾、宫习飞、杨茹显:《中国互联网医疗的发展历程、商业模式及宏观影响因素》,《山东大学学报》(医学版)2019年第8期。网络问诊是互联网医疗中应用最广、模式最成熟的服务之一,它与移动医疗中的“互动在线医疗咨询服务”相类似,都是借助于移动互联技术与医生进行沟通,都具有节约时间、方便快捷的特点。(11)王若佳、张璐、王继民:《基于扎根理论的网络问诊用户满意度影响因素研究》,《情报理论与实践》2019年第10期。网络问诊既包含于移动医疗,也属于互联网医疗,是二者的交集。

既往研究已指出,网络问诊的采纳意愿受行为主体特征、线上平台可用性和易用性、消费者心理等多因素的影响。(12)相关研究参考:陈远、张磊、张敏:《信息内容特征对移动医疗APP用户推荐行为的影响及作用路径分析》,《现代情报》2019年第6期;刘庆顺、梁之栋:《移动医疗APP用户接受行为研究》,《山东青年政治学院学报》2015年第4期;罗剑宏、余子希:《移动医疗背景下用户初始信任影响因素研究》,《中国卫生政策研究》2017年第10期;王苑蓉、陈丽、胡春艳:《老年患者移动医疗使用意愿及影响因素调查》,《护理学杂志》2019年第7期;邓朝华、洪紫映:《在线医疗健康服务医患信任影响因素实证研究》,《管理科学》2017年第1期;张敏、罗梅芬、聂瑞、张艳:《问诊类移动医疗APP用户持续使用意愿分析——基于患者特征、医护特性与系统质量的多维视角》,《软科学》2018年第5期。Rai Aet al.(2013)以技术接受模型为基础,结合技术同化理论、消费者行为学和健康信息学,运用多元回归和方差分析的方法对线上医疗的使用意愿进行了研究,指出有37.99%的受访者使用了移动医疗,且使用意愿受消费者信息管理系统和自评健康状况的显著影响。(13)Rai A. Chen L, Pye J, et al. “Understanding Determinants of Consumer Mobile Health Usage Intentions, Assimilation, and Channel Preferences.” Journal of Medical Internet Research, 15(8),2013: 356-358.Göran Umefjordet al.(2003)通过微观调研发现,选用网络问诊的主要原因是线上问诊具备便利性(52%)和匿名性(36%),同时线下就医预约困难(13%)、线下就医时体验不佳(9%)、医生入户的价格较高(3%)以及自身时间限制(16%)等因素也助推了网络问诊的选用。(14)Göran Umefjord, Göran Petersson, Hamberg K. “Reasons for Consulting a Doctor on the Internet: Web Survey of Users of an Ask the Doctor Service.” Journal of Medical Internet Research. 5(4), 2003:26.Cocosila M(2009)的研究则表明,内在的就医动机会促进网络问诊的采用,而对隐私泄露的担心会抑制对其的选取。(15)Cocosila M, Archer N. An Empirical Investigation of Mobile Health Adoption in Preventive Interventions. In: BLED 2009 PROCEEDINGS. Presented at: 22nd Bled eConference; June 14-17, 2009; Bled, Slovenia.Zhanget al.(2014)等基于理性行为理论对移动医疗APP采纳行为的性别差异进行了探讨,并得出了男性比女性具备更高采纳意愿的结论。(16)Zhang X, Guo X, Lai K H, et al. “Understanding Gender Differences in M-health Adoption: A Modified Theory of Reasoned Action Model.” Telemedicine and E-health, 20(1), 2014: 39-46.

以上诸多学者对网络问诊影响因素的探究为本文提供了扎实的研究基础,但至今尚未见到某一随机事件冲击尤其是突发公共卫生事件对中国网络问诊采纳意愿影响的分析。基于此,本文站在疫情冲击的视角,研究突发公共卫生事件对医疗服务获取方式的影响;同时综合运用理论分析和量化研究两种方法,剖析影响是通过何种渠道产生的,进而为提高医疗服务供给效率提供参考。

二、理论分析与研究假说

刺激—机体—反应模型(Stimulus-Organism-Response Model,SOR)由 Mehrabian 和 Russel 于1974 年提出,其核心思想是外界刺激(Stimulus)会通过影响个人内在(Organism)从而使个体做出趋近或规避的行为(Response)。(17)Mehrabian, A, Russell, J A. An Approach to Environmental Psychology. MIT, 1974.也就是说,外界刺激是个体作出情绪或心理反应的前提,而情绪或心理上的变化又会进一步导致个体行为的产生或改变。

在SOR的分析框架下,疫情对网络问诊采纳意愿的影响机制如图1所示。对于在疫情期间有身体不适或就诊需求的个体来讲,COVID-19及其传染性(S)使他们迅速意识到,如果不是COVID-19的对应症状,则应避免前往人员密集场所,更应当尽量减少不必要的医院就医行为,以降低交叉感染的风险(O);这种心理反应会使他们扩大搜寻范围,选用医院就诊的可能替代品(R)。与自我诊断、询问亲友、询问药店药师等诸多替代方式相比,网络问诊具备较高的线下诊断相似性和诊疗意见专业性,很有可能作为医院就诊的替代产品而被选择。基于此,提出如下研究假说:

图1 基于SOR模型的研究假说

H1:COVID-19疫情会显著提高疫情期间身体不适者或有就诊需求者的网络问诊采纳意愿。

与此同时,政府、医院、网络问诊平台的宣传以及微博、朋友圈中社交环境的影响(S),会使个体或多或少地对线上问诊产生了解(O),进而可能提高其未来对网络问诊的采纳意愿(R)。基于此,提出如下研究假说:

H2:COVID-19疫情期间网络问诊的知晓度上升,会显著提高个体未来对网络问诊的采纳意愿。

除此之外,网络问诊的采纳意愿还受到诸多因素的影响,本研究采用经典的技术接受模型(Technology Acceptance Model,TAM)对其加以分析。技术接受模型由Davis于1989年提出,用来分析计算机采用意愿的影响因素。(18)Fred D Davis. “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology,” MIS Quarterly, 13(3),1989: 319-340.技术接受模型的核心思想是,用户对信息系统的采纳受两类因素影响:一是感知有用性(perceived usefulness),反映某项技术对工作提高的程度,对采纳意愿有正向影响;二是感知易用性(perceived ease of use),反映应用某项技术的容易程度,对采纳意愿有正向影响。也就是说,个体对信息系统的使用行为由行为意向所决定,而行为意向则由感知易用性和感知有用性共同决定。(19)祝嫦娥、郑慧凌、朱慧崟、宋宝香:《智慧医疗系统使用对患者就医满意度的影响机制研究——基于技术接受模型的视角》,《中国医院管理》2019年第10期。此后,Lanseng(2007)在对相关医疗的研究中也运用了技术接受模型,并证明该模型能够较好地预测个体对新技术的接受程度。(20)Lanseng E J, Andreassen T W. “Electronic health care: A study of people’s readiness and attitude toward performing self-diagnosis,” International Journal of Service Industry Management, 18(3-4),2007: 394-417.基于此,本文明确了对网络问诊采纳意愿的主要控制变量。

三、数据与方法

(一)数据说明

为了获得个体对网络问诊的采纳意愿,笔者通过“问卷星”平台,于2020年2月至3月对微观个体进行了线上问卷调研。问卷主要询问了自疫情暴发以来调研对象的身体健康状况、对网络问诊的知晓情况和使用感受、日常就医习惯以及疫情期间的就诊方式、对待疾病和医生的态度等信息。(21)本方便抽样的预调研于2020年2月28~29日进行,共回收问卷13份。通过对被访者的一一回访,调整了无法准确回答的题目,并在题目间设置了更为严谨的逻辑关系。正式调研始于3月1日,历时5天。

之所以选择2020年2月至3月,是因为这一“宝贵的”观测期既离疫情暴发“不近”,使医疗服务供给方有时间加大对网络问诊的宣传力度、使需求方受疫情的影响逐渐累积至一定程度并试图寻找替代品;也离疫情暴发“不远”,不至于将疫情的影响冲淡或混淆。在这一“宝贵的”阶段,个体由于疫情冲击所导致的心理和生理变化较大,反应也最为敏感和强烈,就诊需求较高;各界涉疫人员多、抗疫水平有限,医院有较高的感染风险;整个社会也都在积极回应个体就诊需求,是较为理想的调研时机。

之所以采用线上调研的方式,是因为彼时正值疫情高峰期,线下调研的可能性极低。这种调研对象为时过境迁的突发性事件或现象(如违章驾车、骚乱、聚众闹事等)、在时间紧迫和调研方式受限情况下所开展的非概率抽样,通常被称之为方便抽样(Convenience Sampling)。方便抽样是国际学术研究中的常用方法,国内也有诸多学者运用此方法进行研究。(22)相关研究参考:刘萌、马伟、伊向仁、王淑康、张丙银、王春萍、郭丽花、王束玫:《济南市城市社区不同自理能力老年人养老意愿及其影响因素》,《中国公共卫生》2016年第1期;熊洁、于淼、季惠斌:《沈阳市高校退休教师养老方式选择调查及影响因素研究》,《中国卫生统计》2021年第5期;周妮、沈秋明、施悦、张舒娴、拉巴仓拉、王沪雯、常睿捷、蔡泳:《上海和广州部分工厂外来未婚女工自杀意念及其相关因素分析》,《上海交通大学学报》(医学版)2020年第1期;杨立华、申鹏云:《制度变迁的回退效应和防退机制:一个环境领域的跨案例分析》,《公共行政评论》2015年第1期;杨宁、颜瑜章、陈力鸣、胡号应:《老年人及其照料者对老年期常见精神障碍症状和预防知识的知晓率》,《中国心理卫生杂志》2012年第5期;姚艳虹、韩树强:《组织公平与人格特质对员工创新行为的交互影响研究》,《管理学报》2013年第5期;袁凌、罗瑛:《挑战—阻碍性压力与员工主观幸福感的关系:情绪智力的调节作用》,《湘潭大学学报》(哲学社会科学版)2014年第4期;张继荣:《基于需求及影响因素下的养老服务对策研究》,《宁夏社会科学》2016年第4期。方便抽样虽然满足了本文在疫情期间开展大样本调研的研究需要,但对总体的代表性有限;由于抽样方式为线上调研,所以本身已经“筛选”掉了一部分触网程度不高的个体,对于网络问诊采纳意愿的结论有可能存在“高估”,这是需要加以明确的。

此次调研共回收问卷609份,有效样本为603份,覆盖北京、天津、河北、黑龙江、辽宁、吉林、山西、山东、河南、陕西、安徽、内蒙古、宁夏、四川、甘肃、新疆、青海等27个省(自治区、直辖市),东、中、西部地区占比分别为33.00%、43.95%和23.05%。性别层面,男性219人,占比为36.32%;女性384人,占比为63.68%。年龄分布层面,31~40岁者占比最高,为37.65%;41~50岁其次,占比26.70%;51~60岁占比为11.94%,61岁及以上占比为10.28%;30岁及以下占比较低,其中20~30岁占12.60%,20岁以下为0.83%。学历层面,大学专科及以上占比为68.66%,大于高中学历的16.42%和初中学历的13.10%,其余1.82%为小学或未上过学。收入层面,占比由大到小分别为年收入6万及以下(44.61%)、6~12万(38.64%)、12~36万(15.42%)、36万及以上(1.33%)。

(二)研究方法与变量设置

本研究设定的基准回归方程为:

Willingnessi=α+β×COVIDi+γXi+εi(1)

(1)式中,i代表个体的下标,被解释变量Willingnessi为个体对网络问诊的采纳意愿,是医疗服务获取方式转变的代理变量。核心解释变量COVIDi表示新冠疫情的冲击,Xi为一系列控制变量,εis为随机扰动项。由于Willingnessi为二值变量,故采用Logit模型进行估计。具体变量设置如下:

1.网络问诊采纳意愿。本研究主要关注的是经历了新冠疫情的冲击,个体的医疗服务获取方式是否发生了由线下到线上的转变,即网络问诊的采纳意愿是否有显著提高。在调研问卷中,以“如果生病了,是否会将网络问诊作为就诊方式之一”的回答来体现。

2.新冠疫情。自2020年1月29日西藏出现COVID-19感染者,中国所有省(自治区、直辖市)均受到了疫情的直接影响。但是,疫情对不同个体就诊方式的影响程度可能是不同的。按照所受影响可能的差异,设置以下3个疫情的代理变量。

一是,疫情期间是否有身体方面的不适。对于疫情期间身体健康的个体来讲,不论疫情是否存在,均没有就诊的需求,自然更加没有网络问诊的需求。而对于疫情期间身体不适的个体来讲,疫情提高了线下就医的感染风险,使其倾向于寻找医院就诊的替代产品,进而可能产生对网络问诊的需求。也就是说,“疫情期间有身体方面的不适”是新冠疫情的第一个代理变量,后文统一将其简称为“期间不适”或“期间不适者”。

二是,疫情期间是否有就诊需求。在疫情期间有身体不适的人群当中,有一部分人的就医习惯是自我诊疗或者不予治疗,这部分人即使有身体不适,也可能不会产生就诊需求,进而不会受到疫情对就诊方式的影响。所以,将关注范围缩小至“疫情期间有就诊需求”,并将其作为疫情的第二个代理变量,后文统一简称为“期间需求”或“期间需求者”。

三是,是否是疫情使其知晓了网络问诊。疫情通过“强制”提高医院就诊感染风险和客观上提升网络问诊宣传力度的方式,使一部分个体由最初的不知道网络问诊,发展到在疫情期间知晓了网络问诊的存在。也就是说,“在疫情期间才知道网络问诊”是新冠疫情的第三个代理变量。为了便于分析,后文统一将其简称为“期间知晓”或“期间知晓者”。

3.控制变量。现有研究主要从七个维度选取控制变量,包括感知易用性,感知有用性,就医路径依赖,对待医生及网络的态度,价格约束,替代品效用和个人基本特征(Rai Aet al,2013;刘庆顺、梁之栋,2015;陈远等,2019)等。(23)相关研究参见:Rai A. Chen L, Pye J, et al. “Understanding Determinants of Consumer Mobile Health Usage Intentions, Assimilation, and Channel Preferences.” Journal of Medical Internet Research, 15(8),2013: 356-358.具体来讲,个体网络问诊的采纳意愿受到其感知有用性和感知易用性的影响,同时,固有的就诊习惯(包括“生病了还是习惯去医院”和“疫情以前有网络问诊的经历”)作为路径依赖也会影响采纳意愿;医院就诊的可及性指代的是线下就医的效用值,作为替代品效用影响网络问诊采纳意愿;网络问诊价格作为商品的价格约束影响采纳意愿;个体对医生的信任等级评价和对网络作用的评价作为其基本消费态度影响采纳意愿。个人基本特征包括的人口统计学变量为:收入等级、城市、性别、婚姻状况、年龄、自评健康状况、学历、东中西部地区。

(三)变量的描述性统计

各变量的描述统计结果如表1所示,网络问诊采纳意愿在三组子样本间的均值检验结果见表2。

表1 主要变量描述性统计

表2中,代理变量(1)的组间均值检验说明,“期间不适者”并没有更高的网络问诊采纳意愿;代理变量(2)所代表的“期间需求者”虽然具备了更高的网络问诊采纳意愿,但这一差别并不显著;代理变量(3)的组间差异反映出,网络问诊采纳意愿在“期间知晓者”中较低,且这一差异在1%的水平上显著。然而,只通过简单的组间对比不能充分说明网络问诊采纳意愿的差异的确来自于疫情冲击,还需要做进一步分析。

表2 网络问诊采纳意愿均值的组间比较

四、模型估计结果与分析

(一)基准估计与解释

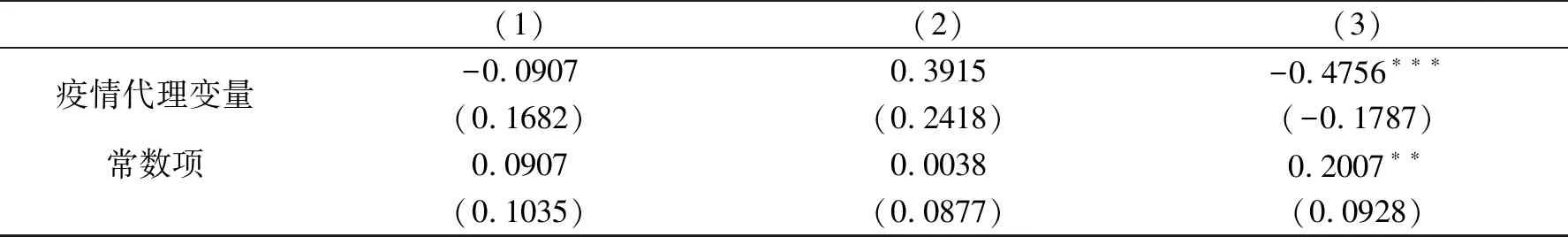

表3展示了疫情代理变量对网络问诊采纳意愿影响的回归结果。与表2相一致,表3结果也说明:“期间不适”和“期间需求”未产生显著影响,“期间知晓”在1%的显著性水平上降低了网络问诊的采纳意愿。那么,加入其他控制变量后,这一结果会有所改变么?

表3 疫情对网络问诊采纳意愿的Logit回归

1.“期间不适”对网络问诊采纳意愿的影响。加入人口统计学变量并逐步加入网络问诊影响因素控制变量后,回归结果如表4所示。在表4中,模型(1)~(5)中的“期间不适”对采纳意愿的作用效应一致为负,但都不具有统计意义,即疫情冲击并没有显著增加期间不适者对网络问诊的采纳意愿。假说H1未被证实,可能的原因是“期间不适者”的身体状况还没有严重到产生就医需求进而选择网络问诊;或者是他们虽然产生了就医需求,但却受到其他因素影响,最终放弃了对网络问诊的采纳意愿。具体来看,感知易用性、感知有用性、就诊路径依赖和个体基本态度等均显著影响了网络问诊的采纳意愿。

表4 “期间不适”对网络问诊采纳意愿的Logit回归结果

首先,感知有用性对采纳意愿的作用在1%的水平上显著为负,且边际效应稳定在20%~27%之间。首先解释符号为何为负。预调研中,受访者反映没有使用过网络问诊,原有问题“您认为网络问诊对您的用处大吗?”无法准确填写,故以是否认为“网络问诊无法检查身体,用处不大”来测度其负向有用性。由表1中可知,有32%的受访者认为网络问诊具有这一负向有用性。在表4的回归分析中,感知有用性的负号,体现出的正是“不能检查身体”这一有用性缺失对网络问诊采纳意愿的负向作用。其次,这一负向边际效应显著且较大,这是因为网络问诊与线下就诊区别之一就是无法实现医疗器械对身体的检查(智能可穿戴设备除外),这大大限制了网络问诊的功能范围,进而显著降低其采纳意愿。

其次,感知易用性对采纳意愿的作用在1%的水平上显著为正,且边际效应稳定在22%~25%之间,即觉得网络问诊操作起来方便会明显提高对其的选择。以现有的“春雨医生”“好大夫在线”等问诊终端为例,大多程序设计友好、操作方法简洁明了,APP下载方便,相关网站也可随时进入,这些特点均为正向的感知易用性提供了支持,也大大提高了网络问诊的采纳意愿。

第三,在反映路径依赖的两个变量中,“习惯去医院”在1%的水平上以约18%的概率显著降低了采纳意愿,而“有网络问诊使用经历”则在1%的水平上以约25%以上的概率显著提高了采纳意愿。也就是说,习惯去医院就诊固然会降低网络问诊的采纳意愿,但网络问诊使用经历却会在更大程度上提升采纳意愿。可能的原因是,网络问诊方便易用,对于常见病、慢性病及疾病复诊这种不需要检查的就诊需求来讲,使用一次网络问诊,就能感觉到它的便捷之处,所以倾向于后期继续采用。

第四,在反映个体态度的变量中,个体对网络的积极态度会在1%的水平上显著提升网络问诊的采纳意愿。也就是说,认为网络很有用或者比较有用的人,也会选择以网络的方式进行疾病问诊。在当今“互联网+所有”的大趋势下,网络以各种形式融入生活,几乎已经变成了一种生活方式。对网络的认知态度会影响到生活的方方面面,网络问诊也自然不例外。

第五,医院的可及性和网络问诊的价格对采纳意愿没有显著影响。在其余控制变量中,自评身体状况对网络问诊的采纳意愿有显著影响(24)其他控制变量的具体回归结果限于篇幅没有报告,备索。:“较为健康”和“很不健康”会显著降低网络问诊的采纳意愿。可能的原因是,身体比较健康的人就诊需求少,所以较少采用网络问诊;而很不健康的人因为需要深入检查而选择去医院就医,不愿选择网络问诊。

2.“期间需求”对网络问诊采纳意愿的影响。考虑到更精确受到疫情冲击的,应为不仅有身体不适,同时还有就诊需求的人,故将疫情的代理变量替换为“期间需求”或“期间需求者”,回归结果如表5所示。模型(1)~(5)中“期间需求”对采纳意愿的影响为正,且模型(2)的正向影响在5%的水平上显著。也就是说,“期间需求”有可能显著提高对网络问诊的采纳意愿。但由于其他变量对采纳意愿的解释力均较强,所以模型(3)~(5)中“期间需求”的作用不再显著。

表5 “期间需求”对网络问诊采纳意愿的Logit回归结果

感知易用性、感知有用性、就诊路径依赖和对网络作用的积极评价均对采纳意愿有显著影响,且方向和边际效应与表4的结果基本一致。医院可及性和网络问诊价格的作用依旧不显著。在其余控制变量中,自评身体“较为健康”和“很不健康”都会显著降低对网络问诊的采纳意愿,尤其是在模型(3)~(5)中,“很不健康”对采纳意愿的负向影响均超过30%,且在5%的水平上显著。(25)其他控制变量的具体回归结果限于篇幅没有报告,备索。

综合来看,缩小受疫情冲击的人群范围后,其对网络问诊采纳意愿的作用由负变正,但依旧不显著,即疫情冲击虽未降低对网络问诊的采纳意愿,但也缺乏明显的提升作用,假说H1未被证实。原因可能来自于两方面,一是相对于感知易用性、有用性及其他控制变量来讲,疫情对网络问诊采纳意愿的作用的确比较小;二是研究所关注的时间段过窄,样本量也相对较小,可能遗漏了一些受到疫情影响进而提升网络问诊采纳意愿的个体。

3.“期间知晓”对网络问诊采纳意愿的影响。如果从疫情“强制”宣传网络问诊的角度看其对网络问诊采纳意愿的影响,那么应对“期间知晓”进行分析,回归结果见表6。模型(1)(2)中的“期间知晓”分别使采纳网络问诊的概率减少10.5%和9.7%,且这一影响在5%的水平上显著。这与前文理论分析的方向相反,假说H2不仅未被证实,还形成了“在疫情期间知道了网络问诊,却降低了对其的采纳意愿”这一“知晓—使用”悖论。在加入更多变量后的模型(3)(4)(5)中,“期间知晓”对采纳意愿的影响依旧为负但边际效应已极小,且不具有统计意义。这说明“期间知晓”的作用不能完全明确,可能是新加入的变量比“期间知晓”对采纳意愿的影响更大,也可能是存在某些中间变量的影响,后文将进行具体分析。

表6 “期间知晓”对网络问诊采纳意愿的Logit回归结果

感知易用性、感知有用性、就诊路径依赖、对网络作用的积极评价、自评身体“较为健康”和“很不健康”等变量均对采纳意愿有显著影响,且方向和边际效应与表4、5的结果基本一致。医院可及性和网络问诊价格的作用依旧不显著。

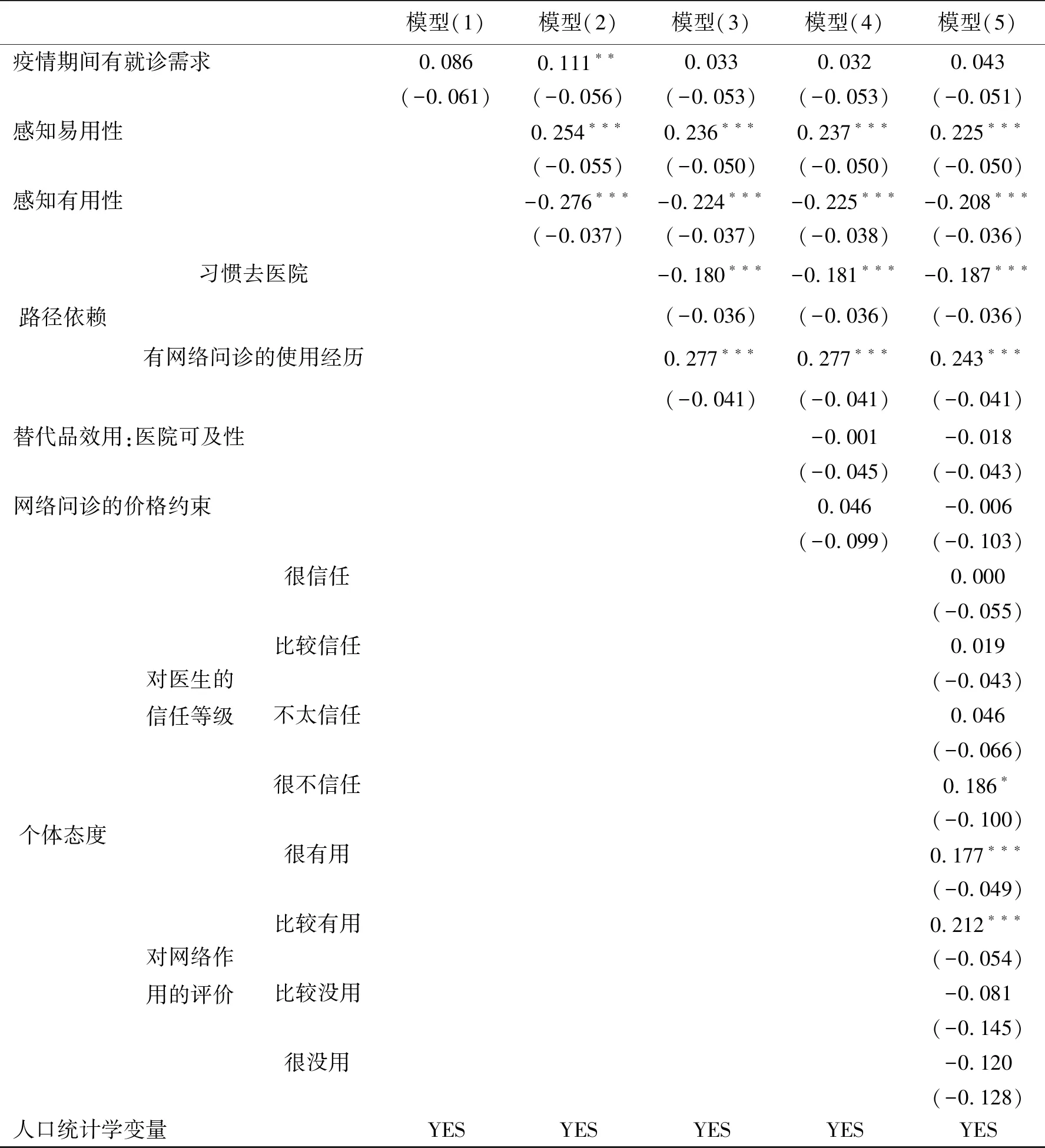

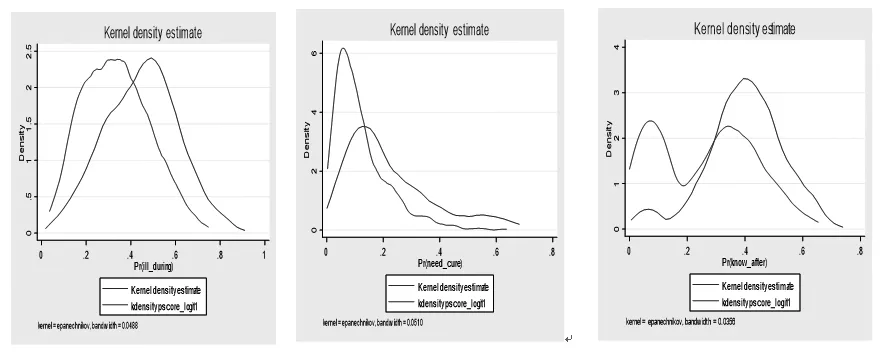

(二)稳健性检验

虽然疫情冲击具有较强的外生性,但其代理变量“期间不适”“期间需求”和“期间知晓”具有内生性。为了能够更加准确地估计疫情对采纳意愿的因果效应,将运用匹配法进行稳健性检验,这虽然不能完全解决内生性问题,但却能在较大程度上缓解自我选择问题导致的偏差。经过平衡性检验(结果如图2所示)后,匹配法估计结果如表7所示。

图2 “期间不适”“期间需求”和“期间知晓”匹配变量的平衡性检验

表7所展示的匹配法结果与Logit模型估计结果基本一致,“期间不适者”和“期间需求者”均没有显著增加对网络问诊的采纳意愿,假说H1未得到证实。而“期间知晓者”却在分层匹配、半径匹配和核匹配中展现出了显著的负效应,方向与假说H2相反。选择匹配半径为更小值(0.01)和增加重复抽样次数(1000)后,所得结果在方向和显著性上均与表7一致。这说明,“期间不适”和“期间需求”对采纳意愿的作用确实不显著,即新冠疫情并没有显著提高期间不适者和期间需求者对网络问诊的采纳意愿。

表7 疫情对网络问诊采纳意愿的稳健性检验:PSM

另一方面,匹配法说明了“期间知晓”对采纳意愿的负向影响是显著的,“知晓—使用”悖论的确存在。那么,为什么在疫情期间才知晓网络问诊就会显著降低采纳意愿呢?“知晓—使用”悖论是通过何种方式使采纳意愿降低的呢?

五、拓展性讨论

(一)对“知晓—使用”悖论的解释

从知道某项技术、某个产品、某种服务,到了解它们的功能,再到在有相关需求时想到它们,并最终产生购买意愿和行为,是一个多环节、综合性的复杂过程。根据认知理论(Theories of Cognition),认知过程是个体认知活动的信息加工过程,是一个由信息的获得、编码、贮存、提取和使用等一系列连续的认知操作阶段组成的按一定程序进行信息加工的系统。

个体从起初的不知道,发展到在疫情期间知道了对网络问诊的存在,要想再顺利过渡到产生网络问诊的采纳意愿必须经过“认知一致”的过程。所谓认知一致,强调的是人的认识总是寻求一种平衡的、一致的、协调的状态。认知一致论这一西方社会心理学经典理论指出,一个人如果有几种信念或观点彼此不协调,他将感受到心理上的压力,进而引起认知结构的重新组合,以便恢复认知结构,即试图说明态度的不同成分之间有趋向一致的压力。

也就是说,当个体刚开始接触到网络问诊这一新概念时,其固有的就医观点会与之发生“不协调”,而恢复协调的方法大致分为两种:一种是否定网络问诊的医疗价值,不改变之前的就医理念;另一种则是接受网络问诊的医疗价值,将其作为一种备选的就医方式归入到自身的就医渠道之内。这两种方法都能使认知结构趋于一致,完成认知一致论中从认知到行动的统一。

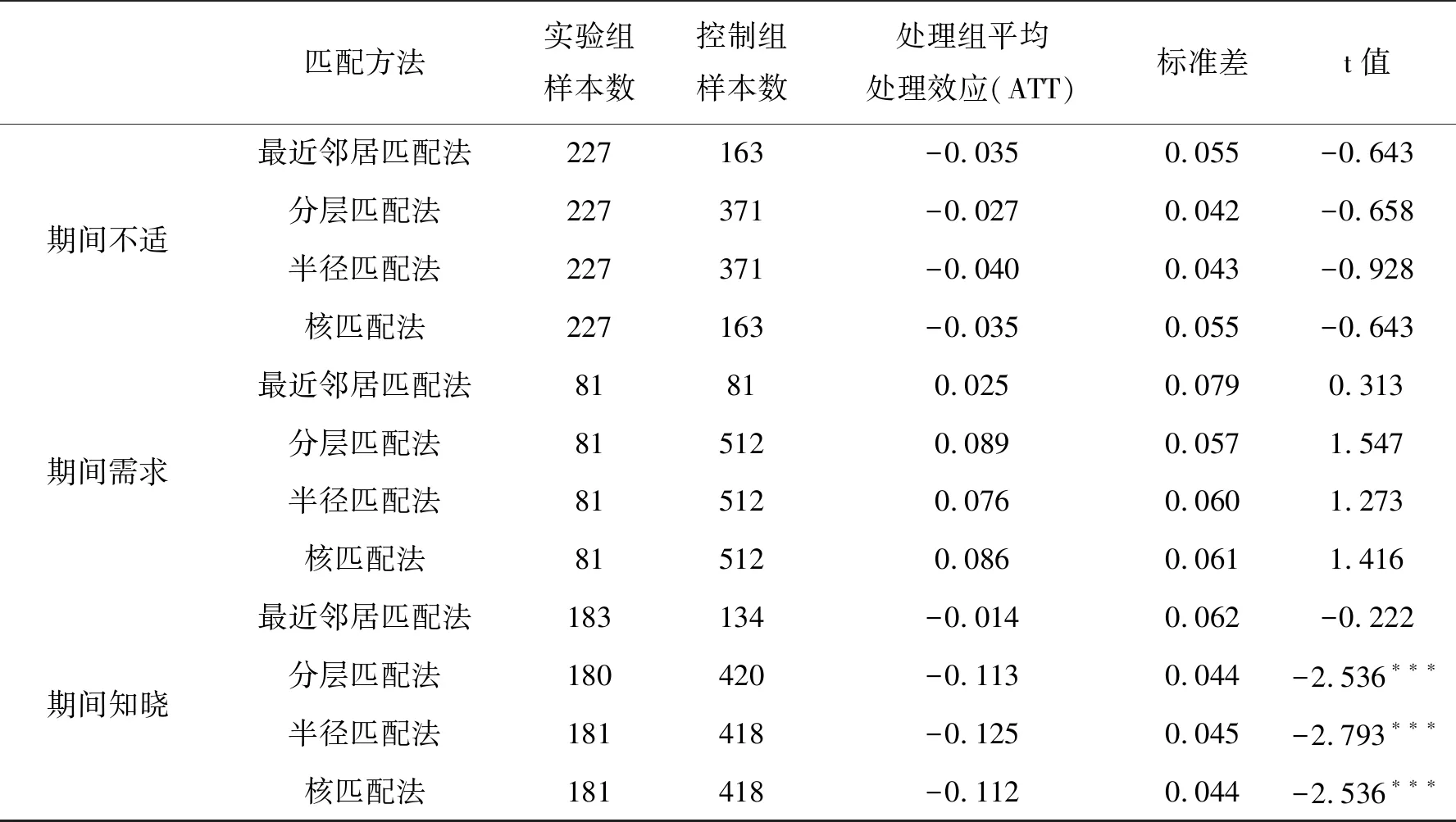

具体到模型中,“期间知晓”只是一个开始,需要经过“是否愿意改变就医习惯”的分流。笔者通过设置交叉项,并将全样本按照“是否愿意改变就医习惯”分成两个子样本,进而考虑交叉项和子样本的关系来验证上述理论分析,结果如表8所示。

表8 “期间知晓”的作用机制分析

在全样本中,“期间知晓”的作用显著为负,“愿意改变就医习惯”的作用显著为正,而交叉项的符号为正,且不显著。也就是说,那部分既是“期间知晓”又愿意改变就医习惯的人具备与“期间知晓者”相反的作用方向,有必要将其分开来考量。将全样本按照是否愿意改变就医习惯划分为两个子样本,发现对于愿意改变就医习惯的人来讲,“期间知晓”的作用不再为负,边际效应为7%;而对于不愿意改变就医习惯的样本来讲,“期间知晓”的作用依旧为负,边际效应为7.7%;即“期间知晓”的负作用来自于那些不愿意改变就医习惯人。在“愿意改变就医习惯”这一样本群体中,有些人会产生网络问诊的采纳意愿,当然也有人不愿意使用网络问诊。这其中至少有两点要注意:一是“期间知晓”的系数由负转正。这符合我们的一般认知逻辑,即在疫情期间知道了网络问诊,虽然可能不会显著提高网络问诊的采纳意愿,但也不会显著将其拉低,“知晓—使用”悖论得以部分解释。二是,如果只是在认知浅层“知道了”网络问诊这一方式的存在,个体同样不会在生病时将网络问诊作为其可能的就诊方式(表现为边际效应不显著)。由此可见,“知晓—使用”悖论的另一部分解释是,对于提升采纳意愿即“使用”来说,只是“知晓”并没有实质作用,这种浅层次的认知无法与个体已有的认知体系融为一体,达到“使用”的程度。事实上,真正关键的不是知晓网络问诊时间的早晚,而是对其了解的深入程度。只有这一程度深入到与个体的固有认知一致的程度,才有可能产生采纳意愿。

(二)异质性分析

城乡间差异存在于诸多方面,城乡间数字鸿沟也被各界普遍关注。那么,网络问诊采纳意愿在城乡间的影响因素是否有所不同?这些不同又代表了什么呢?将城市样本和农村样本分别进行Logit回归,结果如表9所示。

表9 网络问诊采纳意愿的城乡差异

从城乡差异来看,“期间不适”“期间需求”和“期间知晓”都没有对采纳意愿产生显著作用,但它们在城乡间的符号却相反:“期间需求”和“期间知晓”对采纳意愿的作用在城市表现为正向,而在农村则为负(26)由于“期间不适”中掺杂了较多的个人感知因素,故对其意义暂不考虑。。也就是说,网络问诊在城乡间的数字鸿沟虽不明显但已现端倪。

另外,感知易用性在城市样本中的边际效应高达26%,且均在1%的水平上显著;而在农村样本中其作用却不显著,且边际效应也仅为11%,即农村居民对网络问诊的使用仍感“不易”。同样的情况也出现在“有网络就诊经历”这一变量上:其对城市居民高达24%的显著正向作用对农村居民却不显著,因为农村居民在网络问诊经历上本就不多,其作用不显著也就不难理解了。由此可见,网络问诊在城乡间的数字鸿沟的确存在。

对网络作用的积极评价在城乡间均提高了采纳意愿。“习惯去医院”的就医路径依赖在城市样本中显著降低了采纳意愿,在农村样本中却不显著。可能的原因是,城市居民对疾病比较敏感,去医院的概率也更大,而农村居民则更倾向于自愈。农村居民对医生的信任态度可以显著提高其网络问诊的采纳意愿,因为在网络上为之进行诊断的也是医生;而城市居民对医生的不信任也提高了网络问诊的采纳意愿,可能的原因是:在网上咨询医生可以较为直接地提出自己所怀疑的问题,且医生的诊断也可经过自己的充分判断,同时还能以较小的时间成本咨询多位平台医生,以之来尽可能的使自己确信医生的诊断,而这些是在医院就诊中无法做到的。

结论与展望

本研究利用方便抽样所获取的微观调研数据,以网络问诊采纳意愿为切入口,探讨了新冠肺炎疫情这一突发公共卫生事件对医疗服务获取方式的影响。研究认为,疫情并没有显著提升网络问诊的采纳意愿,即没有显著影响医疗服务获取模式向网络问诊这一互联网医疗方式转变。不论将疫情代理变量设置为“期间不适”“期间需求”还是“期间知晓”,这一结论均成立,且通过了稳健性检验。这说明,疫情之下线下就诊虽然有交叉感染的风险,但传统的就诊模式依旧存在较强的路径依赖,医疗获取方式并没有如想象般发生显著转换。其中,“知晓—使用”悖论的原因是“期间知晓者”对网络问诊的了解时间短、知晓程度浅,还不足以产生尝试新途径的想法。从知晓到采纳,中间需要经过态度转变的过程,而不愿改变就医习惯的群体在“期间知晓”中的作用较大,以至于使“期间知晓”显著降低了网络问诊的采纳意愿。

以上结论的政策意义在于,新冠疫情如此强势的干预,尚且没有提升网络问诊的采纳意愿,可见要想通过网络问诊的方式缓解医患压力,就需要从显著影响采纳意愿的各变量中寻找办法,即需要对网络问诊进行深层次的宣传与推广,同时高度重视网络问诊就诊经历的积极作用,多渠道促进个体至少使用过一次网络问诊,以助推其改变就诊思路与习惯。

此外,网络问诊的推广还面临着城乡间的数字鸿沟。感知易用性在城市样本中高度显著,边际效应高达26%,但在农村样本中却并不显著。这说明网络问诊的快捷、高效之处只在城市中发挥了作用,而农村居民对网络问诊的使用仍感“不易”,其可及性在城乡间的区别已然显现。此外,城乡间在“有网络就诊经历”这一就医路径上的巨大反差也说明,农村居民由于没有网络问诊的首次使用经历,难以在疫情冲击时提高自身对网络问诊的采纳意愿。可见,只有提升农村居民对新技术的认知和使用水平、注重宣传深度、注重初次使用的代入等,才能提高网络问诊在农村的采纳意愿,推动医疗服务获取方式的转变,消弭城乡间的数字鸿沟。

当然,限于调研时间和调研方式的影响,本文的结论还只是初步的。如果拉长调研所关注的时期,那么个体对网络问诊的知晓度可能上升进而提高采纳意愿;如果将调研方式转变为线下的随机抽样调研,则会使样本更具代表性,得到更为精准的结论。