老年男性血清尿酸水平与局部肌肉含量的相关性

2023-05-10孙婧杨帆杨立

孙婧,杨帆,杨立

(南京大学医学院附属鼓楼医院老年医学科,南京 210008)

肌少症是指随着年龄增长出现的全身肌肉减少、强度下降及肌肉生理功能减退的综合征,是中老年人致残、致死的重要因素之一。目前研究认为肌少症发生发展的一个重要因素是活性氧的蓄积,最终导致骨骼肌中蛋白质和DNA的氧化性损伤。血液或组织中抗氧化剂的增加有助于减少氧化应激。尿酸长期以来一直被认为是参与活性氧去除的重要化合物之一。研究表明,尿酸可清除血液中一半以上的自由基,如羟基、过氧自由基等[1]。一项为期3年的随访研究报道,在老年人中,尿酸可通过抗氧化应激对骨骼肌力量产生积极的影响[2]。然而,也有研究认为,尿酸在特定的环境中,比如在过高或过低水平情况下,也会产生促氧化剂的作用[3]。Ruggiero等[4]报道在老年人群中,尿酸中等水平的人群在日常生活能力及步行速度、站立平衡性及座椅起立等方面均优于高尿酸及低尿酸水平人群。相对于女性而言,男性尿酸水平随着年龄增加升高的更加明显,因此尿酸对肌肉量的影响更加明显,尤其是高尿酸血症对肌肉质量的负性影响在男性人群更加显著。造成该性别差异的原因主要考虑年龄及血尿酸等背景特征的差异[5]。目前关于尿酸水平对局部肌肉含量,尤其是髋部及脊柱肌肉含量的影响,尚无研究报道。鉴于以上研究结果,本研究做出高尿酸血症对局部肌肉含量存在负性影响的假设,通过回顾性分析探讨老年男性局部肌肉含量与血清尿酸水平之间的关系,为临床肌少症的预防及治疗提供新的观点和依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选择2019年1月至2021年12月于南京大学医学院附属鼓楼医院老年科治疗的350例60岁及以上男性患者为研究对象。纳入标准:(1)能接受骨骼肌营养状况及生化指标的检查;(2)生命体征平稳,非重症患者。排除标准:(1)长期服用降尿酸或降脂药物;(2)合并慢性肝肾疾病、糖尿病、恶性肿瘤等可能影响血清尿酸水平者。患者及家属对研究内容知情并签署知情同意书。

1.2 方法

体检检测方法:利用电子秤测量身高和体质量,嘱患者脱鞋测量身高(身高精确至0.1cm);脱去外衣测量体质量(精确至0.1kg);计算体质量指数(bone mass index,BMI)。

腰椎及髋部肌肉含量的测定:应用Lunar双能X线骨密度仪(通用电气公司医疗集团,美国)测量脊柱和左侧髋部的肌肉含量。脊柱肌肉定位上:位于12胸椎和第1腰椎间隙,下位于第4、5腰椎间隙;左侧髋部定位:左下肢内旋15°~20°,左足置于定位器上;收集脊柱及髋部周围肌肉组织占软组织的百分比。

所有研究对象均需空腹12h以上,于清晨使用一次性真空采集试管抽取前臂静脉血,用Roche公司日立-7600型全自动生化分析仪检测血清生化指标,收集血清尿酸、血脂、血肌酐等指标。

1.3 统计学处理

采用SPSS 20.0统计软件进行数据分析。不符合正态分布的计量资料使用中位数(四分位数间距)[M(Q1,Q3)]表示,组间比较采用非参数Kruskal-WallisH检验。校正年龄、BMI、血脂等混杂因素后,用偏相关分析分析血清尿酸水平与局部肌肉的相关性。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 4组患者一般资料比较

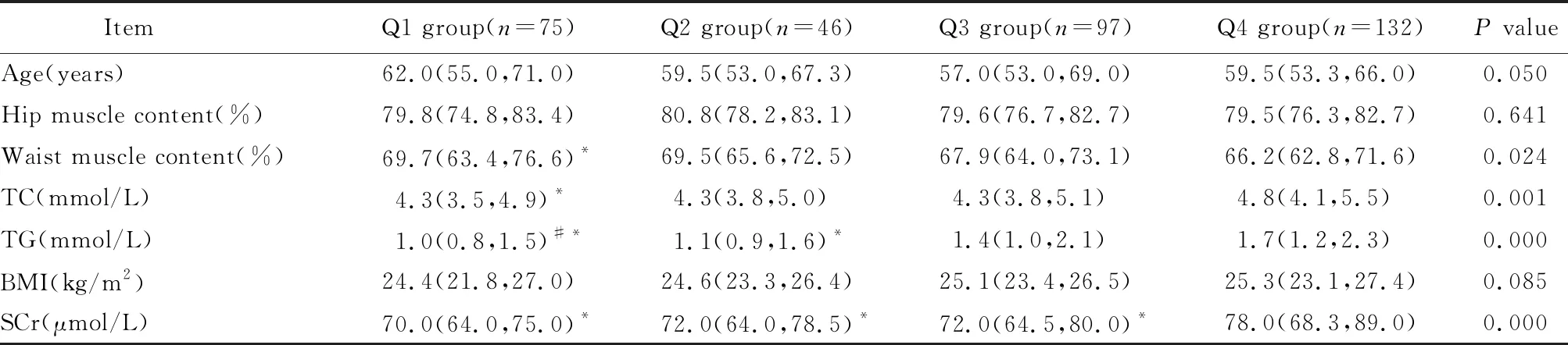

将350例老年男性按照尿酸水平从低到高分为Q1、Q2、Q3、Q4组,四分位切点分别为0~<320、320~<360、360~<420、≥420μmol/L,其中,Q1组75例,Q2组46例,Q3组97例,Q4组132例。

随着尿酸水平的升高,4组患者年龄、髋部肌肉含量、BMI比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。脊柱肌肉方面,Q4组明显低于Q1组;血脂方面,Q4组胆固醇水平明显高于Q1组,Q3、Q4组甘油三酯水平明显高于Q1组,Q4组肌酐水平明显高于Q1、Q2、Q3组,差异均有统计学意义(均P<0.05;表1)。

表1 根据血尿酸水平四分位分组的基本特征

2.2 局部肌肉含量随尿酸水平的变化趋势

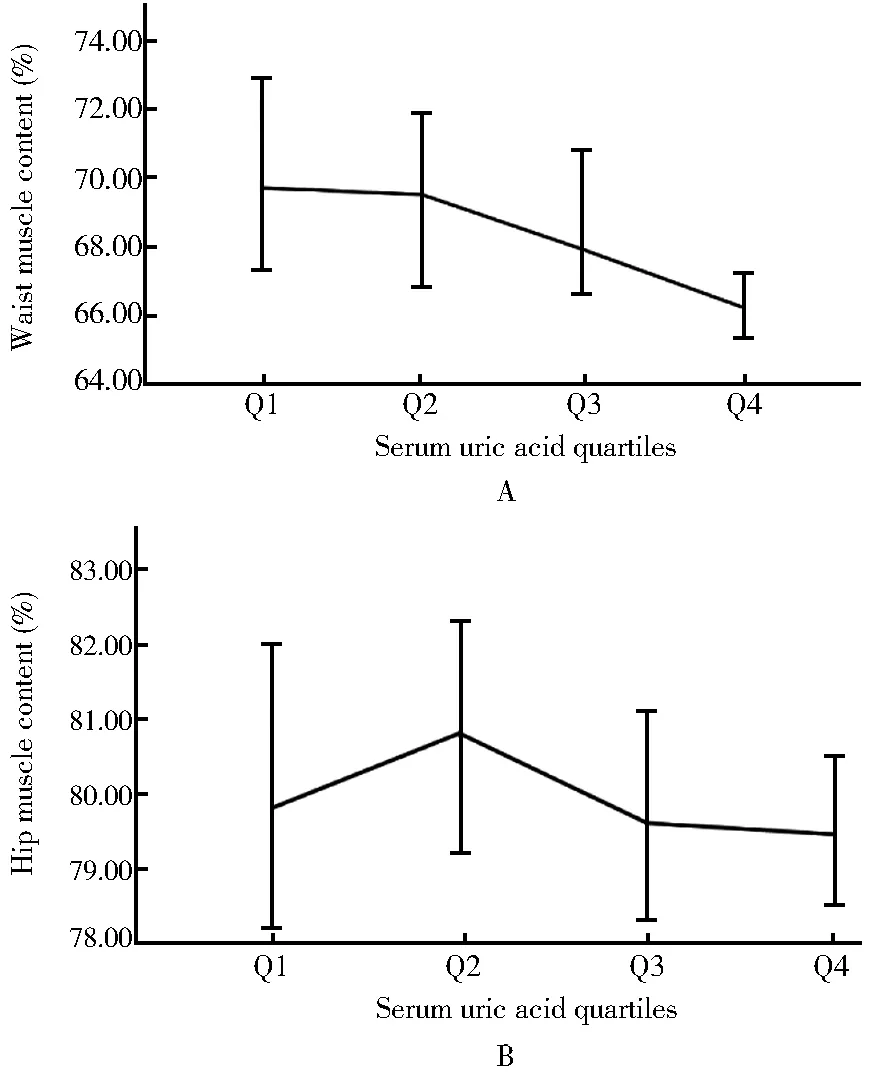

随着尿酸水平的升高,脊柱肌肉含量呈逐渐下降趋势(P=0.024),而髋部肌肉含量变化不大,尿酸水平与髋部肌肉的关系在总体趋势方面呈现“反J”型[Q1,79.8(74.8,83.4);Q2,80.8(78.2,83.1);Q3,79.6(76.7,82.7);Q4,79.5(86.3,82.7);P=0.641;图1]。

图1 局部肌肉含量随尿酸水平的变化趋势

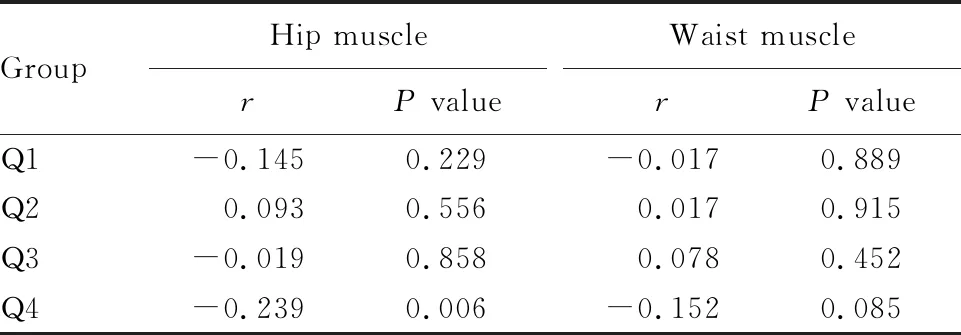

2.3 局部肌肉含量与尿酸水平的相关性分析

校正年龄、BMI、血脂等影响因素后的偏相关分析结果详见表2。髋部肌肉含量在Q1、Q2与Q3组与尿酸水平无明显相关性;在Q4组,髋部肌肉含量与尿酸水平呈明显负相关(r=-0.239,P=0.006)。在Q1、Q2、Q3、Q4组,脊柱肌肉含量均未表现与尿酸水平有明显的相关性(表2)。

3 讨 论

在老年人群中,骨骼肌质量降低与代谢综合征、慢性肾脏病、骨质疏松等疾病的发生发展存在相关性[6-8]。内分泌疾病、慢性肾脏病等可加速肌肉质量及力量的流失,导致肢体功能障碍。骨骼肌质量降低最终可导致虚弱、体能下降、低握力、低步速、增加跌倒风险等[9,10]。另一方面,流行病学调查显示,尿酸水平与心血管事件及全因死亡率成“J”型相关[11,12],因此,血尿酸水平过高或过低均会增加心血管事件发生风险及增加全因死亡风险。

表2 校正年龄、BMI、血脂后局部肌肉含量与尿酸水平的相关性

日本一项针对30岁及以上男性的横断面研究发现,高尿酸血症可导致肌肉力量包括握力和腿部伸展力的下降[13]。尿酸中等水平的人群与高水平及低水平尿酸组相比,在日常活动中的失能率更低,下肢功能更好[4]。相对于低尿酸水平组(<6mg/dl),高尿酸组(>8mg/dl)肌少症的发病风险增加1倍[14]。针对男性2型糖尿病患者的研究也显示,高尿酸血症是导致骨骼肌质量减少的危险因素[5]。2022年,一项针对中国45岁及以上中老年人群的研究结果显示,高尿酸血症人群的四肢骨骼肌含量明显降低,四肢骨骼肌含量及四肢骨骼肌质量/体质量指数与血尿酸水平呈明显负相关[15]。本研究中高尿酸水平组髋部肌肉含量与尿酸水平呈明显负相关(r=-0.239,P=0.006)。脊柱肌肉虽未发现与尿酸有明显的相关性,但脊柱肌肉含量随着尿酸水平升高,明显下降,与上述研究结果一致。另外,由于高尿酸血症与肌肉减少受年龄、肌酐水平、代谢性疾病的影响,本研究进一步对BMI、血脂、年龄等影响因素进行校正分析,表明高尿酸血症对髋部肌肉含量的影响独立于年龄、肌酐及脂质代谢等因素。

然而,也有研究得出相反的结论,如2022年,另一项针对50岁及以上中国西部人群的横断面研究发现,血尿酸水平升高可降低肌少症的发病率,延缓肌少症的进展。也有研究显示血尿酸水平与握力增加呈正相关[16,17]。导致上述差异的原因可能包括调查人群的人口背景特征,如年龄、性别、生活习惯等差异,肌肉评估方法的不同,尿酸分组的差异以及骨骼肌质量计算方法的差异等。

目前认为,高尿酸血症导致骨骼肌含量减少的机制包括以下两点。(1)高尿酸血症可诱导全身系统性炎症的产生[18],当尿酸盐浓度超过6.3mg/dl,尿酸盐结晶形成和沉淀的风险明显增加,尿酸盐结晶可通过释放促炎症介质促进炎症反应[19],而炎症因子如白介细胞素6、C反应蛋白等均是导致骨骼肌减少的独立危险因素[20,21]。(2)高于正常水平的尿酸可诱导促氧化效应,同时,氧化剂环境、酸碱度及其他抗氧化剂的消耗可参与调节抗氧化/促氧化的转换[3]。

综上,对于60岁及以上的老年男性,高尿酸血症可导致局部肌肉含量,尤其是髋部肌肉含量的减少。为帮助维持骨骼肌质量及髋部肌肉含量,建议维持理想的尿酸水平,将尿酸水平控制在420μmol/L以下。本研究也存在一定的局限性:首先,由于检查的局限性,未能同时结合四肢骨骼肌含量及全身肌肉含量进行分析;其次,检查指标中缺少握力、步速等针对肌肉功能指标的综合分析,尿酸对局部肌肉含量及肌肉功能的影响仍需要结合上述指标进一步分析。