中学生偶像崇拜与网络欺凌的关系:自尊与防御机制的链式中介作用*

2023-05-10何方村

何方村 徐 云

成都医学院心理学院 610500 E-mail:hefangcun@163.com △通信作者 E-mail:c510213@126.com

伴随娱乐产业的发展和电子产品的普及,偶像崇拜这一社会现象逐渐呈现出广泛、多元的特点。对于偶像崇拜,不同学者对其进行了不同的解读和定义。譬如精神分析学派认为青少年为面对成人世界的压力,会对幻想中的完美人物产生依恋,通过对客体的认同来缓解角色转变的压力。从社会心理学的角度来看,偶像崇拜也表现为对榜样行为和思想上的模仿。McCutcheon等人[1]提出了“专注-成瘾模型”并据此编制了量表,该模型将偶像崇拜定义为由低卷入到高卷入的递进式结构,随着偶像崇拜的卷入程度加深,个体在行为和情绪上会表现出更明显的病理性特征。国内学者岳晓东[2]认为偶像崇拜本质在于对偶像的学习、认同与依恋,也有国内学者将其解读为个体的信仰和理想的投射。网络通信和新型媒体的进步为各年龄段的群体崇拜偶像提供了便利,其中中学阶段的青少年更是偶像崇拜的主力军。受中学生心理发展阶段的影响,其偶像崇拜卷入程度比之成年人更深,崇拜行为也更容易走向激进和极端。依托网络构建的虚拟空间,偶像崇拜也伴生了如网络谣言、网络暴力等负性事件,恶化了互联网社区生态。网络欺凌,指的是个体或群体使用电子通信设备,针对性地传播攻击性信息,有意且重复地伤害不能保护自己的他人的行为,网络欺凌衍生自虚拟空间,具有匿名性、广泛性和集群性等特点。中学生的心理发展尚不成熟,相比于其他群体更有可能出现高卷入的偶像崇拜。同样,受尚未成熟的心理影响,中学生对网络信息的分辨力更低,也更容易为了偶像在网络上欺凌他人[3]。这意味着,出现在中学生群体中的网络欺凌,有一部分可能是偶像崇拜的结果。据此,本研究假设,中学生的偶像崇拜能够正向预测网络欺凌。

偶像崇拜除了能直接作用于网络欺凌外,个体的一些内部因素也会在其中发挥作用。过往的研究结果显示,自尊、自我评价和自我效能感是解读偶像崇拜和网络欺凌关系的关键因素之一。自尊是个体对自身积极或消极的态度[4],反应了个体觉察到的自我状态,是个体人格结构的重要组成部分。自我评价维护模型认为,个体与他人在心理上越接近,越容易产生“比较效应”,一种亲近人的良好表现会降低自尊和自我评价的现象[5-6]。按照该理论,当偶像崇拜的卷入程度较低时,偶像的优秀特质和事业成功会激励粉丝,但随着卷入程度加深,粉丝逐渐对偶像产生了病态的痴迷,偶像的表现和成就与自我产生了高相关性,粉丝在崇拜偶像的过程中启动了比较过程,此时粉丝会将自己与偶像进行比较,产生了偏离实际的自我评价,导致自尊水平降低。例如一些粉丝在追星的过程中,面对理想化的偶像,会对自己的能力和外貌产生自卑感。同样,岳晓东[7]也认为,个体以人物为核心的崇拜更容易导致对崇拜对象的神化、浪漫式依恋和低自我信念。Cheng[8]的研究比较了参与粉丝俱乐部的学生与没有参与粉丝俱乐部的学生的自尊水平,发现前者的自尊程度更低,且具有更负面的自我评估。杨宇晴[9]等人的研究同样验证了这一点,个体的核心自我评价与偶像崇拜存在显著的负相关,偶像崇拜卷入程度越高的个体,核心自我评价水平越低。针对偶像崇拜和自我效能感的研究发现,粉丝的偶像崇拜卷入程度与自我效能感呈现显著负相关[10]。而自我评价、自我效能感和自尊本身就具有紧密的联系。

在自尊与欺凌行为的研究上,低自尊假说认为,低的自尊水平会导致攻击行为的产生[11],即低自尊的个体在遭遇挫折和失败时,为了保护自己免受消极情绪的伤害,会通过攻击他人来维护自尊。针对儿童和欺凌行为的元分析发现,自尊和自我效能感能够负向预测欺凌行为[12]。在自尊与网络欺凌的关系上,有关中学生的研究也表明,自尊与网络欺凌存在负相关[13]。同样也有研究发现,低自尊的个体更容易在网络上对他人实施欺凌[14-15]。在大学生群体中的研究证实了自尊能够负向预测网络欺凌[16]。据此,本研究假设,偶像崇拜卷入程度越高,个体的自尊水平越低,网络欺凌的频率随之上升。自尊可能在偶像崇拜对网络欺凌的影响中起中介作用。

防御机制是个体无意识层面处理本能和外界带来的危险、焦虑与不愉快的一种功能。按照防御机制的适应层级理论,防御机制可分为不成熟型、中间型和成熟型,由原始的防御逐步向高水平发展[17]。成熟型防御机制代表着心理发展的更高水平,如升华和幽默;而不成熟型的防御机制则与一些失范行为和情感症状相关,如投射、分离和分裂等[18-19]。而偶像崇拜这一现象本身具有一些心理动力学的特征,产生偶像崇拜的心理过程主要有投射、认同和补偿3种,同时偶像的形象也具有理想、完美与浪漫的特点[20]。偶像崇拜包含了粉丝与偶像、粉丝群体以及外界的互动,在粉丝追星的过程中,会产生诸如歆羡、爱慕甚至是嫉妒等情绪。为处理这些情绪,粉丝会无意识地动用各种防御机制。结合偶像崇拜的心理过程理论与防御机制的适应层级理论,偶像崇拜的心理卷入是由认同到补偿再到投射递进加深的。“专注-成瘾模型”也认为,偶像崇拜实际是建立身份上的认同,随着认同的加深逐步病态化[1]。粉丝的卷入越深,偶像崇拜的心理就逐渐带有不成熟的、病理性的特征。故推测,偶像崇拜的卷入程度与不成熟的防御机制存在相关。具体来说,当偶像崇拜卷入程度低时,粉丝追星的心理主要为认同过程,此时偶像崇拜带有一定的正面意义,粉丝使用的防御机制也更加成熟;随着卷入程度的加深,心理过程向投射作用靠近,粉丝沉溺于偶像崇拜,会更多地使用投射、幻想和贬低这样不成熟的防御机制。本研究假设,偶像崇拜的卷入程度可以正向预测不成熟的防御机制。

已有的研究表明,不成熟的防御机制与欺凌行为存在一定关系:有研究者将分裂和投射的观点纳入青少年欺凌行为的解释中[21]。另外,针对儿童的研究发现,儿童的欺凌行为与使用不成熟的防御机制有关,同时进一步的证据表明,不成熟的防御机制正向预测了儿童的校园欺凌[22]。据此,本研究推测不成熟的防御机制能够预测网络欺凌。基于上述,偶像崇拜的卷入程度越高,粉丝会更多地使用不成熟的防御机制,网络欺凌的行为随之增加。防御机制可能在偶像崇拜对网络欺凌的影响中起中介作用。

另外,自尊水平是影响防御机制成熟度的重要因素。Cramer等将自尊、自我认同、自恋和防御机制并入了一个研究框架,认为自尊和防御机制都是人格的核心组成,两者具有紧密的联系[23]。已有的研究也证实了:自尊与成熟型防御机制存在正相关,与不成熟型防御机制存在负相关,高自尊的个体倾向于使用成熟的防御机制,自尊水平越低的个体,使用的防御机制具有更明显的病理性特征[24]。但目前的研究只停留在自尊和防御机制相关关系的探讨上,缺乏因果关系的研究。不过,自尊动力特性理论指出维护自尊动机的是自尊本身,个体在自尊动机的驱使下行动,罗森伯格又将防御机制重新诠释为个体维护自尊的措施[25]。因而自尊可能是防御机制的前置影响因素或预测变量之一。

本研究拟探讨偶像崇拜对网络欺凌的预测作用及内部的作用机制,综合考虑偶像崇拜、自尊、不成熟的防御机制和网络欺凌的关系,研究假设自尊和不成熟的防御机制在偶像崇拜对网络欺凌的影响中起链式中介作用。

1 对象和方法

1.1 对象

本研究在四川省内的一所初中和一所高中发放纸质问卷,分别于初一、初二、高一、高二4个年级各发放200份问卷。剔除规律作答和漏填较多的问卷127份,最终得到有效问卷673份(84.13%)。其中,初一161人(23.9%),初二148人(22%),高一173人(25.7%),高二191人(28.4%);男生354人(52.6%),女生319人(47.4%),平均年龄为15.05±1.56岁。

1.2 方法

1.2.1 偶像崇拜量表(Celebrity Attitude Scale,CAS-R) 由彭文波和刘电芝[26]编制,中文版共27个条目,评估被试偶像崇拜的卷入程度,问卷采用5级评分,包括娱乐社交、情感投射、完全认同、关系幻想和病理边缘5个递进式维度。从1“完全不符合”到5“完全符合”按级评分,得分越高说明被试偶像崇拜的卷入程度越深。在本研究中,总量表的内部一致性系数为0.946。

1.2.2 自尊量表(The self-Esteem Scale,SES) 由Rosenberg[4]编制的评定被试关于自我价值和自我接纳的量表,是目前应用范围最广的测量自尊的工具。本研究采用季益富和于欣修订的版本[27],以评估被试的自尊水平,该量表由5个正向计分和5个反向计分的条目组成,分4级评分,1表示非常符合,2表示符合,3表示不符合,4表示很不符合。另外,参考前人研究[28],将条目8改为正向计分。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.890。

1.2.3 简版防御机制问卷(Defense Style Questionnaire,DSQ-11) 修订自王旭[24]翻译的中文版DSQ-40,评估被试倾向于使用的防御机制,该量表共11个条目,包括成熟型防御机制、情绪中心防御机制和病理性防御机制3个成熟到不成熟的维度。成熟型防御机制适应性最高,情绪中心防御机制比病理性防御机制适应性高,但比成熟型低,病理性防御机制的适应性和成熟度最低。量表采用7级评分,从1“完全反对”到7“完全同意”,本研究中,该量表的内部一致性系数为0.726。

1.2.4 网络欺凌量表 采用陈启玉[29]翻译的Facebook欺凌量表,量表共17个条目,测量被试在过去一年中实施网络欺凌的频率,采用6级评分,从“1”为“从未有过”,“2”为“有过一次”,“3”为“2~4次”,“4”为“5~7次”,“5”为“8~10次”,“6”为“超过10次”。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.886,信度良好。

1.3 统计处理

调查在经学校负责人、班主任和学生的同意后进行,以班级为单位,由主试统一分发问卷,要求学生如实作答,在回答结束后当场回收问卷。数据采用统计软件SPSS22.0及Hayes开发的PROCESS宏程序进行处理和分析。

2 结 果

2.1 共同方法偏差检验

因数据全部来源于问卷调查,故可能出现共同方法偏差。参考前人的建议,采用Harman单因子检验共同方法偏差。未旋转的因子分析结果共提取了12个特征根大于1的因子,第一个因子解释的变异量为23.564%,小于40%的临界值。因此,本研究不存在明显的共同方法偏差。

2.2 描述性统计及相关分析

相关分析(表1)的结果表明,偶像崇拜与自尊呈现显著负相关,表明偶像崇拜的程度越深,自尊水平越低;偶像崇拜与成熟型防御机制显著负相关,表明偶像崇拜的程度越深,被试会运用更少的成熟型防御机制;偶像崇拜与情绪中心防御机制、病理性防御机制和网络欺凌显著正相关,表明偶像崇拜的程度越深,被试会运用更多的情绪中心防御机制、病理性防御机制,同时网络欺凌的次数也会增多;自尊与成熟型防御机制显著正相关,表明自尊水平越高,被试会运用更多的成熟型防御机制;自尊与情绪中心防御机制、病理性防御机制和网络欺凌显著负相关,表明自尊水平越高,被试会运用更多的情绪中心防御机制、病理性防御机制,同时网络欺凌的次数也会增多;成熟型防御机制与网络欺凌显著负相关,表明被试运用更多的成熟型防御机制,网络欺凌的次数更少;情绪中心防御机制与病理性防御机制情绪中心防御机制和网络欺凌显著正相关,说明被试更多地运用这两种类型的防御机制,网络欺凌的次数也更多。但变量之间的相关无法说明变量作用的方向以及作用力大小,故本研究将通过中介效应检验进一步探索其中的作用机制。

2.3 中介效应检验

首先,本研究使用PROCESS的模型4分别检验自尊、成熟型防御机制、情绪中心防御机制和病理性防御机制在偶像崇拜和网络欺凌之间的简单中介作用。将性别作为控制变量后,Bootstrap法检验结果表明:自尊在偶像崇拜和网络欺凌之间的简单中介效应显著,间接效应值为0.033,SE=0.012,95%的置信区间为[0.014,0.059]。成熟型防御机制在偶像崇拜和网络欺凌之间的简单中介效应不显著,间接效应值为0.004,SE=0.004,95%的置信区间为[-0.005,0.013]。情绪中心防御机制在偶像崇拜和网络欺凌之间的简单中介效应不显著,间接效应值为0.014,SE=0.010,95%的置信区间为[-0.004,0.037]。病理性防御机制在偶像崇拜和网络欺凌之间的简单中介效应显著,间接效应值为0.028,SE=0.011,95%的置信区间为[0.011,0.054]。

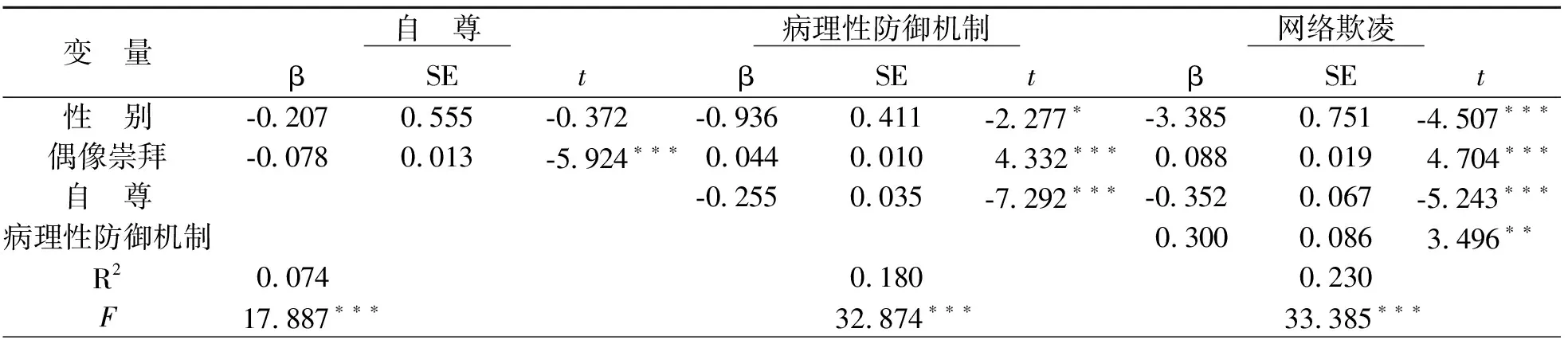

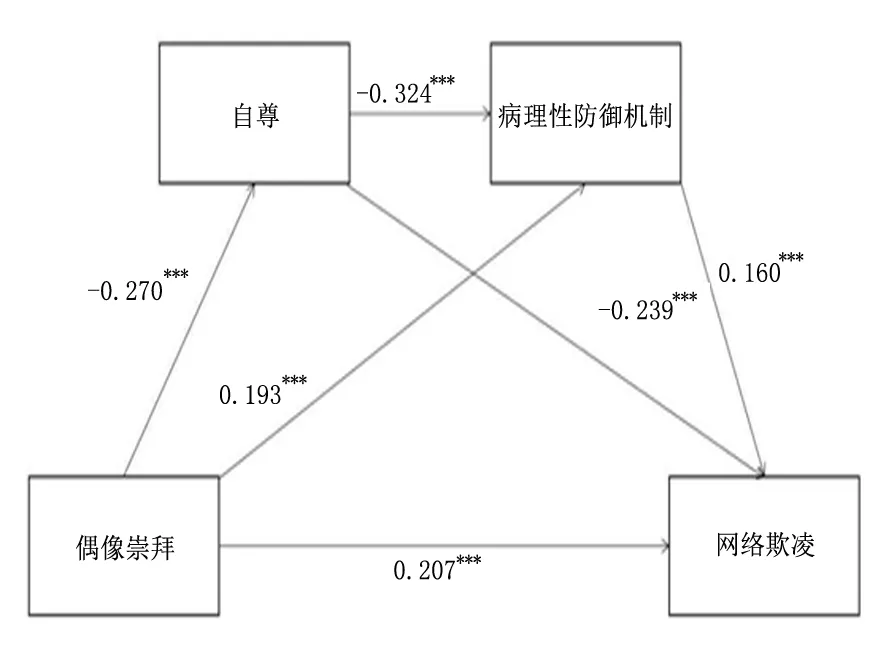

采用PROCESS的模型6对自尊和病理性防御机制的链式中介效应进行检验(表2,图1)。回归分析的结果表明,偶像崇拜可以显著负向预测自尊,偶像崇拜可以正向预测病理性防御机制,自尊可以负向预测病理性防御机制,偶像崇拜正向预测网络欺凌,病理性防御机制同样能够正向预测网络欺凌,自尊可以负向预测网络欺凌。

表2 自尊和病理性防御机制在偶像崇拜和网络欺凌之间的中介模型的回归分析

图1 自尊和病理性防御机制在偶像崇拜对网络欺凌中的链式中介作用

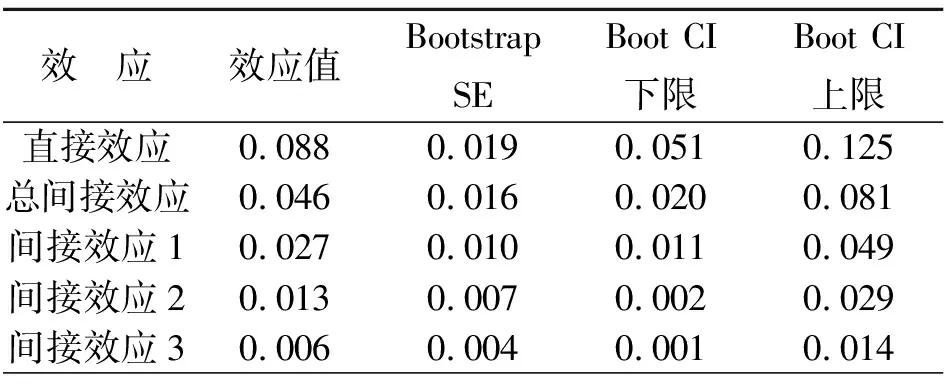

采用Bootstrap法(5000次抽样)进一步检验链式中介效应,分析显示(表3),偶像崇拜对网络欺凌的直接预测作用显著,间接效应1,偶像崇拜→自尊→网络欺凌,该路径的间接效应显著,间接效应值为0.027;间接效应2,偶像崇拜→病理性防御机制→网络欺凌,该路径的间接效应显著,间接效应值为0.013;间接效应3,偶像崇拜→自尊→病理性防御机制→网络欺凌,该路径的间接效应显著,间接效应值为0.006。

表3 链式中介效应分析

3 讨 论

本研究探索了偶像崇拜对网络欺凌的影响,并检验了自尊和病理性防御机制在其中的中介作用。结果发现,偶像崇拜和病理性防御机制、网络欺凌均呈现显著正相关,而自尊则与偶像崇拜、病理性防御机制和网络欺凌显著负相关。自尊和病理性防御机制在偶像崇拜和网络欺凌之间的简单中介效应显著,且两者还在偶像崇拜对网络欺凌的影响中起链式中介作用。

研究发现,中学生的偶像崇拜与网络欺凌存在显著的正相关,偶像崇拜能够正向预测网络欺凌。这一结论符合当下互联网的社区生态,说明粉丝的偶像崇拜水平越高,越有可能对他人实施网络欺凌。根据“专注-成瘾模型”,高卷入的偶像崇拜会使粉丝沉迷于与偶像相关的一切中,长久以往不仅会影响到粉丝的心理健康[30],缺少与真实世界的沟通,还可能导致现实生活中人际关系的失败。另外,从社会认同理论出发。偶像崇拜的过程实际上也是与他人建立情感联系的过程,加入一个粉丝群体,对身份产生认同,进而与群体保持高度一致,最终会导致同一身份的粉丝圈子高度封闭排外,受群体极化和外群体偏见的影响[31],导致偶像崇拜产生的网络欺凌不仅有个体对个体的形式,同样还有群体对个体,以及群体和群体之间的排挤与攻击。

自尊在偶像崇拜和网络欺凌之间具有中介作用,具体表现为偶像崇拜负向预测自尊,同时自尊也可以负向预测网络欺凌。根据自我评价维护模型,自尊受到投射效应和比较效应的影响,偶像崇拜的卷入程度加深,意味着偶像的内在特质和外在成就被粉丝感知为自身不可分离的一部分,通过比较效应造成粉丝自我认同的降低,进一步影响到自尊。事实上,高卷入的偶像崇拜还伴随着对偶像的神化,这些行为同样会使粉丝对他人和自我的评价有失偏颇。因此,提高粉丝的自尊,帮助其认同自身作为独立个体而非偶像的粉丝所存在的价值,是减少病态的偶像崇拜,进一步减少网络欺凌的思路之一。

此外,偶像崇拜会通过病理性防御机制对网络欺凌产生影响。具体表现为偶像崇拜正向预测病理化防御机制,而病理性防御机制又正向预测了网络欺凌。这一防御机制的适应层级理论相一致,表明偶像崇拜的卷入程度加深,会使粉丝更频繁地使用诸如投射、贬低和见诸行动这类适应性比较低的防御机制,即高卷入的偶像崇拜会让粉丝更容易去否定和歪曲客观现实,以一种更原始的方式去解决内外的冲突,最终出现了网络欺凌。因此,运用更成熟的防御机制来处理因偶像崇拜产生的情绪,进而减少网络欺凌就显得格外重要。中学生处于自我意识形成的关键期,引导他们在崇拜偶像时正确处理理想与现实、内在与外在、自我和他人的关系,以一种更积极的方式去处理各种冲突带来的消极情绪,对帮助其保持良好的人际关系和心理健康水平具有重要意义。

本研究证实了偶像崇拜通过自尊和病理性防御机制的链式中介作用对网络欺凌产生间接影响的假设。该结果进一步证实了自尊和防御机制存在微妙又紧密的联系。高自尊的个体对自身往往有更高的评价,能够认同自我的价值,心理发展水平也更高,这使他们在处理冲突时更多地使用成熟型防御机制。而低自尊的个体缺乏对自我的认同,在崇拜偶像时更容易出现消极的情绪和认知,进而使用适应性更低的防御机制来处理由此产生的冲突,最终出现网络欺凌等偏激的行为。本研究认为,提升粉丝的自尊,使其对自我的评价更加积极,有助于帮助他们使用更成熟的防御机制去处理消极情绪,从而减少由偶像崇拜带来的网络欺凌。

本研究主要存在以下不足:首先,本研究为横断研究,无法确定偶像崇拜对网络欺凌之间的作用是否会随着被试年龄的增长而改变,更无法确定自尊和病理性防御机制是如何随着时间变化对网络欺凌产生影响的;第二,受社会赞许性的影响,被试倾向于将自尊描述比实际更高,事实上作为一个复杂的心理结构,自尊还有具体自尊与整体自尊、特质自尊和状态自尊、外显自尊和内隐自尊多种范畴,本研究测量的是粉丝的外显自尊,在未来的研究中,可以将自尊的更多方面纳入进来,对自尊在偶像崇拜和网络欺凌之间的作用有更全面更系统的评价;第三,本研究仅从一所初中和一所高中里抽样,未来应当进一步扩充样本量,以便增强研究的生态效度;最后,本研究仅依靠问卷调查获取被试自我报告的数据,未来可考虑实验数据与问卷调查的结合,得到更加详实全面的结果。