浅析“地震云”的气象学本质与科学防震减灾的现实意义

2023-05-09许明荣朱亚宗安徽省气象学会芜湖市湾沚区气象局

文/许明荣 朱亚宗 汪 源(.安徽省气象学会;.芜湖市湾沚区气象局)

一、引言

2017 年08 月08 日21 时19 分46 秒,四川阿坝州九寨沟县发生了里氏7 级地震,成都、西安、甘肃陇南、兰州、天水、平凉多地有震感。突如其来的地震引发了网友热议,一时间“地震云”刷爆朋友圈。那么,“地震云”真的存在吗?“地震云”真的能预报地震吗?为厘清真相,有必要对“地震云”进行深入剖析。

二、“地震云”学说的由来

在古代,人们极度崇拜“天”,认为人的一切活动都是奉天而行,故有“天命”“天子”之说。天空中的异象也被看作一种极其重要的佐证,古人对异象的阐释大致分为两类:伟人出世和灾难降临。于是,在对自然现象的观测中,古人渐渐将天空中奇异的云与地震联系在一起,对这种联系的记载也在中外历史上由来已久。1624 年,明天启年间,意大利传教士龙华明和高一志,摘录西欧古籍,著成《地震解》呈送给太宰李崧毓。其中第八章“震之预兆”里,预兆五就是“地震云”:“昼中或日落后,天际晴朗,而有云细如一线甚长,震兆也。”[1]

最早提出“地震云”学说的是日本九州大学的真锅大觉,他认为:由于地震之前地热的增高,加热空气,使之上升扩散到同温层,在10000 米高空形成细长的稻草绳状的云带。这种“地震云”学说在上世纪80年代达到鼎盛,当时中国科学界百废待兴,1976 年的唐山大地震留给国民的重创,使得国内对地震预测的热情尤其高涨,为各种地震学说的兴起提供了土壤。

三、“地震云”的气象学成因

无论是古代人们对地震所伴随天象的描述,还是真锅大觉所指的云象,根据气象学对云的分类,“地震云”应该是透光高积云或透光层积云,从云状来看应该是辐辏状、辐射状或者是它的变异[2],如图1~3:

图1 图片来源:安徽省气象局、安徽省气象学会编著《中学生气象知识与实践》

图1 在气象学上的全称为辐辏状透光高积云,属于中云,云底高度在2500~5000 千米之间。它形成于大气层结不稳定,强劲的高空风造成气流波动的背景下,在气流上升的地方形成绳状云,在气流下沉的地方,露出蓝天。由于影响云生成的天气系统是从远处向观测云的地点推进,所以视觉上,这些带状云似乎聚在地平线的一个点上,即成为辐辏状。由于太阳光在空中的散射作用,再加上云的厚薄、位置的不同,在光的照射下,便会显现各种不同的颜色。

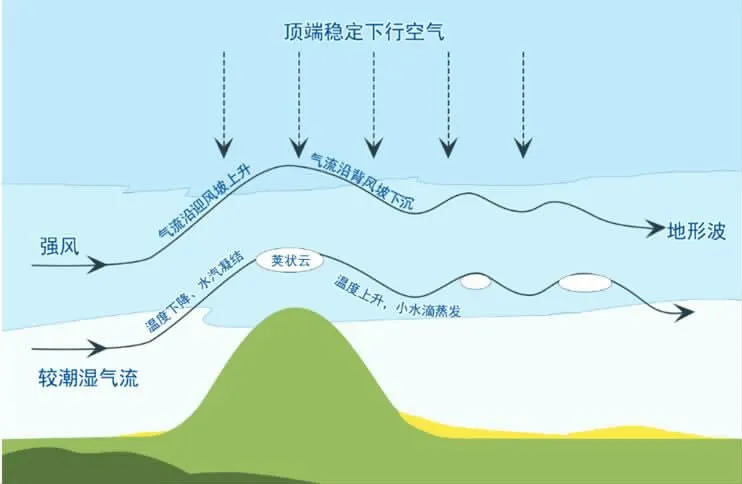

图2 在气象学上叫荚状层积云,它是在特定的地形和气象条件下形成的。在稳定的环境中,当强劲的风遇到山峰阻挡时,气流先沿迎风坡上升,再沿顺风坡下沉,在重力波的作用下以波状形式向下游移动,形成地形波(如图3 所示)。上升气流使暖湿的空气团冷却成云,下沉气流顺着云边流动,使云的边缘变薄,气流继续下沉,空气团温度升高,水汽蒸发,云就不见了。这就形成中间厚、边缘薄的荚状云。强劲的风、湿润稳定的气流和高耸的山峰阻挡,是形成这种地形荚状云不可或缺的条件。

图2 图片来源:地球旅客公众号,《那些不可一世的云》;摄影:孤城

图3 图片来源:地球旅客公众号,《那些不可一世的云》

四、科学看待“地震云”

云是由悬浮在空中的液态水滴或冰晶组成,由水汽在动力或热力的作用下,抬升到凝结高度凝结、凝华而成。云的形成必须具备三个条件:水汽、抬升运动、凝结核。空中的云之所以有不同的姿态和色彩,是由于空气的不规则运动、云体对光的反射、折射所形成。

网上流传的“地震云”有各种各样的“学说”[3]。譬如,在地震前的“孕震期”,大地积蓄很多能量,这些能量会以次声波、电磁辐射、高能水汽、带电粒子等形式,从“断裂缝溢出地表上逸到空中”,影响云的形状,进而形成怪异的地震云。还有人认为,地震即将发生时,因地热聚集于地震带,或因地震带岩石受强烈应力作用发生激烈摩擦而产生大量热量,这些热量从地表逸出,使空气增温产生上升气流,气流又于高空形成“地震云”。

如今,随着空间科学的发展,科学卫星、探空火箭、高空气球以及遥感卫星地面站、雷达等各类探测技术被广泛应用,构成一个从地表到高空的立体观测数据网络,无论是水汽、能量,还是次声波、电磁辐射等都逃不过它们的“法眼”。但目前还没有一份监测报告能够支撑“地震云”形成的要素变化过程,“地震云”依旧主要建立在推测和假说的基础上。

实际上,全世界每年发生五万余次(每天发生一万余次)地震,被感知到的仅一二十次。世界各地几乎每天都可以看到所谓的“地震云”,这些云的出现有特定的天气条件和背景,与是否地震没有必然联系,如果与地震偶遇,那也是正常的巧合。

五、地震预报的现状与科学防震减灾的意义

地震预报是指用科学的思路和方法对未来地震发生的时间、地点和强度作出预报[4]。我国通过对孕震过程和地震前兆的深入研究,形成了“长、中、短、临”的阶段性、渐进式的地震预报工作思路和工作模式。地震预报采用综合预报方法,即在综合分析研究地震活动、电磁、重力、地壳变化、地下水动态等方面作出科学预报,它主要包含三种措施[5]:

1.加强地震监测,建立预警机制

监测地震就是把发生过的地震进行记录、统计和分析,找出其中规律并提出预防和减少损失的对策。地震研究的基础理论成果之一就是地震动参数区划图(俗称地震分布图),如郯庐断裂带的研究,此类研究能给出该地区未来发生地震的危险程度,根据危险程度规划设防重点区域,提出防震指导意见及建立防震预警等措施。

2.建设工程防御,创建生存和安全的空间环境

在做好地震观测的同时,也要关注人类居住的地区需要构建几级地震的防御体系,以及如何提高房屋建筑的耐震性,对大型工程建设防震可行性进行论证等。

3.提高应急救援能力,普及防震减灾知识

向社会公众普及震后应急救援和防震减灾知识,使政府和全社会具备一定的应急对策和自救互救能力,一旦灾害发生时,能够快速响应,从而减轻生命和财产损失,稳定社会及生活秩序。

由于目前对地震活动的要素仍缺少有效的探测手段,局限了地震预报的水平。虽然地震预报至今还是一个世界性难题,无法像天气那样给出较为精准的预报,但不悲观、不迷信,秉持科学态度做好防震减灾工作还是必不可少的。

六、总结

如今,互联网的高速发展和普及促进了社会的发展与进步,但面对纷繁芜杂的信息,我们要时刻保持清醒的头脑,不断学习,用科学的知识武装自己,才能避免被各种谣言迷惑。人们寄希望于“地震云”实际包含着朴素善良的愿望,即希望人类在未来能够准确预测地震。但预测自然灾害终须以科学理论为基础,而非猜测和迷信。我们目前能做到的是多学习地震时的求生技能以及防震减灾知识,主动抵制各种缺乏科学依据的“传言”,在关键时刻保护自己和家人。