一条中轴线,大美北京城

2023-04-29杨振

杨振

在中国古代城市规划和建筑群的营建中,古人把“法天象地、天人合一、居中为尊”的理念逐渐总结成了制度。在《周礼·考工记·匠人》中曾有这样的记载:“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫。” 意思是国都的建造规模该是九里见方,四面城墙各开三个城门,城中主要街道横竖相交,格局规整,以王宫为中心,朝堂居前,市肆居后,宗庙居左,社稷坛居右。这是中国城市营建的理想模式,体现了中国古人对秩序之美和中正之道的极致追求。这种理想中的都城规划模式在有着3000多年建城史和800 多年建都史的北京老城的规划和营建中得到了完美体现。

在建筑规划专业术语中,“中轴线”指的是建筑群平面中统率全局的轴线。“中”字背后所承载的建筑观、宇宙观甚至人生观影响并渗透在华夏文明的方方面面。中轴线之“中”,既是空间意义上的“中”,更是观念、制度以及审美意义上的“中”。“择中”观念一直影响着我国的都城规划和营建。如《吕氏春秋·慎势》中说:“古之王者,择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙。”《中庸》中说:“致中和,天地位焉,万物育焉。”“中也者,天下之大本也。”

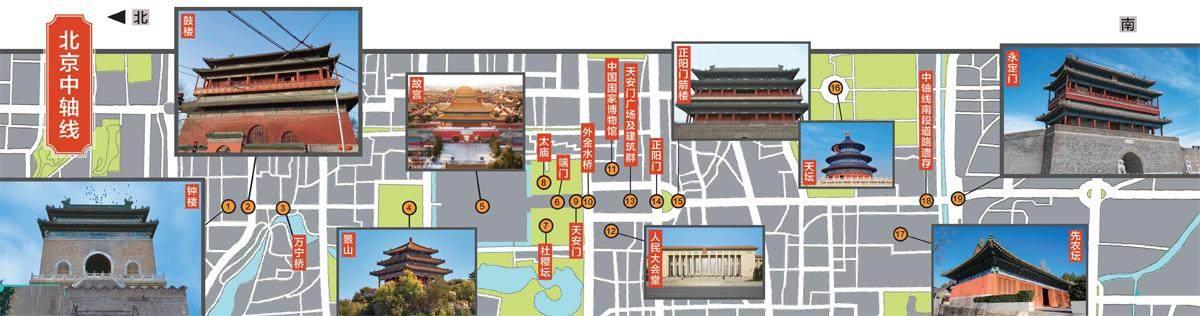

故宫中和殿的命名以及殿中的“允执厥中”牌匾就是“中”“和”思想和哲学理念的体现。“轴”是形成城市、建筑空间有序布局的控制线,反映出中国古代建筑规划布局的规整和严谨。中轴突出、左右对称的布局被赋予礼仪上等级尊卑的意义,构成了城市空间或者建筑群体空间的正偏、主从、内外、向背等中国传统礼制关系。公元1271 年,元世祖忽必烈正式定都北京,时称元大都。元大都在规划营建中对《周礼·考工记》规划理念的遵从远超历代都城,北京城自此也开启了方正中直的都城规划布局。此后,北京城历经700多年的重修与扩建,形成了目前我们看到的一条前后起伏、左右对称、巍峨壮阔、如诗如画的城市中轴线。这条中轴线南起永定门,向北延伸穿过天桥、前门大街、正阳门牌楼、正阳门及箭楼、天安门广场及建筑群、外金水桥、天安门、端门、故宫、景山、万宁桥直至最北端的钟鼓楼,总长7.8 千米。天坛与先农坛、太庙与社稷坛东西对称分布在它的两侧。北京中轴线很好地体现出了“面朝后市”“左祖右社”的传统都城的营造原则和理想范式,整条轴线纵贯北京老城核心区,被誉为北京老城的“脊梁”和“灵魂”。

“北京中轴线”这一概念的提出,可以追溯到著名建筑学家梁思成先生在1 9 5 1 年撰写的《北京——都市计划的无比杰作》一文。梁先生在文中盛赞这条中轴线,称其为“全世界最长、也最伟大的南北中轴线”,认为北京独有的壮美秩序就是由这条中轴线的建立而产生。2012年,北京中轴线被正式列为《中国世界文化遗产预备名录》,确定北京中轴线核心区总面积468.86公顷,涵盖60%的北京老城面积。我国还将在2024年以“北京中轴线:中国理想都城6 157812正阳门秩序的杰作”为世界文化遗产申请项目名称提交第46届世界遗产大会审议。

北京中轴线规模宏大、空间多元、规划格局均衡对称、城市景观秩序井然,在区域选址、规划格局、功能传统、建筑美学、历史层级、变革实证等六方面具有突出的价值特征,是中国传统都城中轴线发展至成熟阶段的杰出范例,也是中国现存最为完整的传统都城中轴线建筑群。它承载着古老而又鲜活的历史与文化,演绎着独具特色的华夏文明,蕴藏着东方特有的审美观念与人文内涵,已然成为北京城市文化的符号和市民的精神坐标。

永定门:北京外城第一门

永定门城楼是明清时期北京外城的正南门,也是北京中轴线的南端点。它是一座两层重檐歇山顶三滴水楼阁式建筑,其建筑规格和施工工艺居北京外城七门之首。

永定门城楼始建于明嘉靖三十二年(公元1553年),该门在初建时便取名永定,寓意“江山永远安定”。在民间它又有“永安门”“永昌门”的名号,表达了百姓们希望永远“安定、昌盛”的美好愿望。1949 年北平解放时,中国人民解放军就是从永定门进入北京城,从此翻开了北京城新的历史篇章。1957 年,永定门城楼、箭楼相继被拆除。2004 年,北京市政府根据民国时期对永定门的测绘资料,仿照乾隆年间式样重新复建了永定门城楼。

永定门与北京内城正阳门遥遥相望,伫立在北京中轴线上,因此它又被称为正阳外门。从正阳门到永定门的道路在明清时期是皇家出行至天坛祭天或到先农坛扶犁必经的御道,目前已形成一条通达、优美的景观廊道。

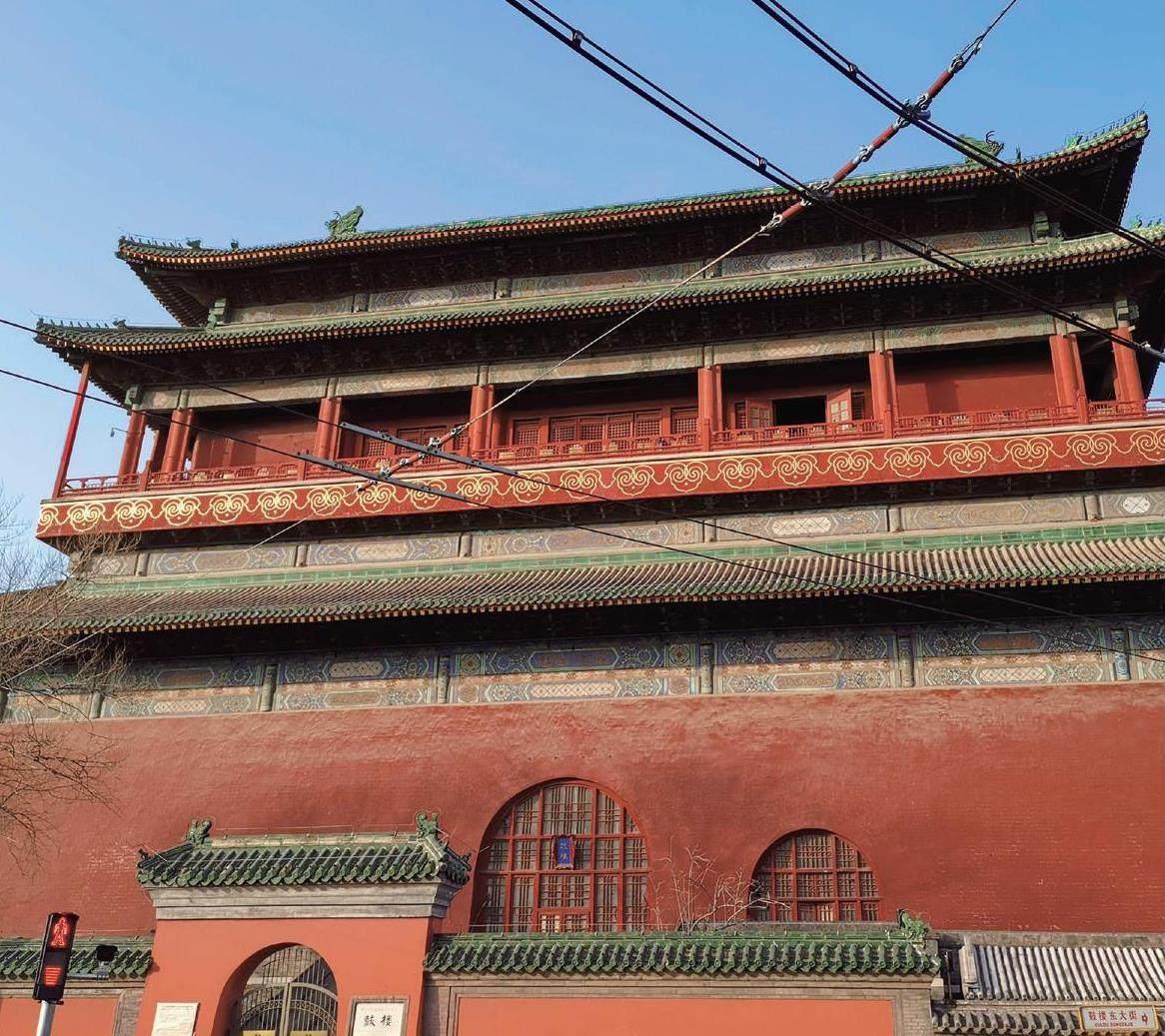

钟鼓楼:晨钟暮鼓报光阴

如果说北京中轴线是一段恢弘的城市乐章,那么乐章的尾音就是屹立于中轴线北端的钟鼓楼。中国古代建城时,钟鼓楼是城市基础设施的标配,其位置也因城市的布局不同而有所差别。但没有任何一座城市的钟鼓楼像北京城这样两楼前后相距100 米且都位于城市中轴线上,这样的设计在全国钟鼓楼中是独一无二的。

著名作家刘心武在长篇小说《钟鼓楼》中对钟鼓楼有生动形象的描述:“鼓楼在前,红墙灰瓦。钟楼在后,灰墙黑瓦。鼓楼胖,钟楼瘦。”北京钟楼、鼓楼始建于元至元九年(公元1272年),曾是元、明、清三代的报时中心,是都城钟鼓楼建制史上规模最大、规格形制最高的钟鼓楼。虽然其在过去数百年的时间里几经焚毁、重建和修缮,但“暮鼓晨钟”一直在奏响时光的乐章,指挥着整座城市居民的生息劳作。如今,随着科技发展,时间对于我们来讲已经是手表上精确的刻度或手机上精准的数字,钟鼓楼或许已失去作为报时建筑的功能,但它们却以守望者的身份见证着古都北京的岁月变迁。