期中测试(一)

2023-04-29杨艳

杨艳

(测试范围:第1-4单元)

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

1. 在红山文化遗址中,发现了数量众多的祭祀遗存,包括祭坛、女神庙和积石冢群等,出土了各种人物塑像、事神玉器以及造型奇特的彩陶遗物。这表明红山先民()

A. 原始生活受神权影响

B. 完善了宗教治理体系

C. 把神权与王权相结合

D. 阶级分化的程度加深

2. 井田制延续了古代村社中定期分配份地的制度。《春秋公羊传》何休注载:井田制实行“三年一换土易居,财均力平”。山东临沂银雀山出土竹简《田法》也有类似记述:“三年一更赋田(更换授与的田亩)”这一做法()

A. 旨在消除贫富分化

B. 体现了土地的国有属性

C. 反映了私田的兴起

D. 表明社会运作依循法律

3. 下表是两则取自《商君书》的材料。这反映了当时秦国()

A. 整体国家实力远超东方六国

B. 军队的战斗力及国家动员能力强大

C. 变法得到广大民众普遍拥护

D. 国家政策深刻影响社会心理和行为

4. 稷下学宫是战国时齐威王设立的一个招徕四方文士讲学议政的学术机构。各家各派在稷下学宫互相汇通,在辩驳、争鸣中综合发展。这反映()

A. 齐威王以重视人才为强国之本

B. 齐国拉开了百家争鸣的大幕

C. 政治与学术文化活动联系紧密

D. 士阶层成为时代巨变的先驱

5. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中关于中国的某一制度,写道“新皇帝……废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分成为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命并向中央政府负责的官员”。材料中新皇帝推行的制度()

A. 最早出现于西周

B. 官员既有封地且可以世代相袭

C. 导致了秦的灭亡

D. 形成了中央对地方的垂直管理

6. 汉代,文帝景帝时期大力推行“马复令”,规定:家中养马一匹可以免除家庭三人的赋税或者徭役,并在中央和地方设立管理马政的机构。于是民间养马的数量大大增加。据此可推知,马复令的推行()

A. 增加了国家的财政收入

B. 确保了丝绸之路的畅通

C. 促进了农耕动力的变革

D. 准备了反击匈奴的条件

7. 北京大学阎步克教授认为:“西晋易代用禅让,未经战火充分洗礼,未能彻底扫除前朝政府而另起炉灶。统治集团来自曹魏显贵及子弟,其腐化、老化因素,几乎原封不动带入西晋。晋廷对之无法绳之以法,只能优容纵容。”下列史实能支持这一观点的是()

A. 官渡之战 B. 八王之乱

C. 人口南迁 D. 孝文帝改革

8. 唐太宗曾对臣下说:“炀帝之世,内外庶官,务相顺从……及天下大乱,家国两亡,虽其间万一有得免者,亦为时论所贬,终古不磨。”据此可知,唐太宗()

A. 鼓励进言,虚怀纳谏

B. 宽减赋役,藏富于民

C. 发展科举,广纳俊才

D. 增设宰相,集思广益

9. 唐朝的三省六部制职责明确、组织完整,三省六部既分别有独立的官署,又有明确的统隶关系,这改变了长期存在的“三公”“九卿”职权笼统、施政混乱的现象。这表明三省六部制的实行()

A. 保障了吏治清明

B. 促进了官僚政治模式的形成

C. 规范了国家行政

D. 否定了三公九卿制的合理性

10. 唐初,中书、门下两省虽相互制衡,却往往意见相左,互相推诿。于是产生了中书与门下长官共同议事的制度和机构,即政事堂。据此可知,政事堂设立的意图是()

A. 创新中央决策机构

B. 强化中央集权

C. 提高中枢行政效率

D. 分割宰相权力

11. 唐武宗即位后,深感国力多用于佛事之弊,于是遣发保外无名僧,不许置童子沙弥,勒令犯戒者还俗,不许供奉佛骨、佛牙及佛像等物,拆除寺院、佛堂等佛教场所。这()

A. 满足了两税法实施的社会条件

B. 促成了人身依附关系开始减弱

C. 加剧了权力格局向下移的趋势

D. 实证了中国政治的世俗化特征

12. 有学者认为,就疆域的广度而言,宋代所完成的,与前代相较并不是真正意义上的统一,而其对内统治所达到的纵深层面、控制力度,却是前朝所难比拟的。作者意在说明宋代()

A. 武人擅权问题的解决

B. 统治疆域广度的收缩

C. 君主专制主义的强化

D. 国家治理能力的提升

13. 王安石认为“天下之患,不患材之不众,患上之人不欲其众;不患士之不欲为,患上之人不使其为也。夫材之用,国之栋梁也,得之则安以荣,失之则亡以辱。”为此,王安石()

A. 改革科举制度 B. 颁方田均税法

C. 行农田水利法 D. 实施了青苗法

14. 《辽史·仪卫志》载:“自辽太宗入晋后,皇帝与南班汉官用汉服,太后与北班契丹臣僚用国服,其汉服即五代晋之遗制也。”圣宗统和年间,“给三品以上用汉法服,三品以下用大射柳之服。”辽朝服饰制度的变化反映了()

A. 华夷同风并渐趋一体化

B. 实行南北面官制度

C. 农耕与游牧文化的并存

D. 按照品级制定官服

15. 自唐朝中叶以来,南方的经济实力渐渐超越北方。北宋在经济上对南方依赖明显,户口分布南多北少格局也已定型。南宋时,长江下游和太湖流域一带成为全国最重要的粮仓。这一变化反映出()

A. 经济重心逐渐转移到南方

B. 门第观念日渐淡化

C. 社会成员的身份趋于平等

D. 美洲白银大量流入

16. “关羽崇拜”作为一种全国性的文化现象始于北宋中叶以后。在宋代的讲史和戏剧中,他投降敌对阵营被解释成“降汉不降曹”,为关羽的人格添加了“义”的成分。据此可知,关羽崇拜的普遍化主要源于宋代()

A. 社会的尖锐矛盾

B. 民众渴望统一的愿望

C. 市民的政治诉求

D. 儒家传统价值的复兴

17. 长期以来,毕昇的活字印刷术只是《梦溪笔谈》中的文字描述。1996年,经过国家文物部门的权威鉴定,西夏文佛经《吉祥遍至口和本续》是世界上已发现的最早木活字印本,将中国木活字印刷的使用时间从元代提前到西夏,捍卫了中国活字印刷术的发明权。这说明()

A. 西夏广泛使用活字印刷术

B. 史由证来是历史研究的原则

C. 宋夏之间文化交流很频繁

D. 论从史出是历史研究的宗旨

18. 有学者称:“明朝朝贡体制的宗旨是‘四夷顺而中国宁,它是防御性的而非侵略性的。”对此理解正确的是()

A. 朝贡体制旨在防御列强

B. 朝贡贸易政治目的大于经济目的

C. 统治者已具备海权意识

D. 朝贡体制有利于推动华夏认同

19. 奏折是清朝时期出现的一种新的上行文书,始于康熙,而成型于雍正。乾隆时期,具折言事的人员范围及奏事内容都有了进一步的增加。乾隆帝还对臣下进折过少的现象加以批评,而处理奏折成了乾隆帝处理政务的重要内容。清代奏折制度()

A. 消除了君臣之间的隔阂

B. 强化了皇帝对政务的控制

C. 提升了军机大臣的地位

D. 确保了朝廷决策的合理性

20. 清朝前中期,湖广商人收购大量食米由汉口出发,沿江东下,大部分都运往苏州出售。回航时,多半就近载运苏州的棉布。这一现象产生的主要因素是()

A. 交通方式的变革

B. 经济重心的南移

C. 赋役制度的改变

D. 地区经济的差异

二、非选择题

21. (16分)中华文明是人类历史上唯一未曾中断的原生文明,具有强大的凝聚力、延续力和融合力。阅读下列材料,回答问题。

材料一 东周时期, 生产力显著提升,生产关系剧烈变化。当此时,诸家并出,百花齐放,儒尚仁义、道体无名、法兼势术、兵贵止戈……皆欲塑当世之秩序,焕华夏以新生,故而风云激荡,史称百家争鸣。其所争者,为济世之要枢;其所鸣者,为治平之大道。

——故宫博物院展览《何以中国·源·启蒙奠基》

材料二 汉唐以降, 得益于陆上、海上贸易线路的畅通,中华文明同外部文明展开更加广阔的对话。中华文明始终尊重世界文化的多样性,以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明共存超越文明优越,向世界贡献了深刻的思想体系、丰富的科技文化艺术成果、独特的制度创造,深刻影响了世界文明进程。

——故宫博物院展览《何以中国·流·和衷共济》

材料三 在对技艺的推敲、对规律的总结、对民生的眷念中,中华民族展现出非凡的创新精神与创造伟力。四大发明,耕作蚕织,制瓷铸铁,建筑园林,茶叶医药,天文地理……各项科学技术成就,无不凝聚着中华民族尽精微以求新知、致广大以惠亿民的探索精神。

——故宫博物院展览《何以中国·汇·格物维新》

(1)根据材料一并结合所学,分别指出战国时期儒家和法家在“塑当世之秩序”方面所提出的主张,并用一句话概括百家争鸣对后世的影响。(6分)

(2)列举两例唐朝时期“中华文明同外部文明展开更加广阔的对话”的具体表现,并分析其对世界文明进程的影响。(6 分)

(3)根据材料三并结合所学,指出明清时期系统记载了中国古代医药学和工艺学相关知识的著作名称,并概括这一时期中国科学技术发展所呈现的新特征。(4 分)

22. (12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 公元10世纪开始的自然环境恶化,使得当时中国的平均气温下降了1℃ ,这对地处西部、北部的游牧民族打击很大,很多草地出现了沙化,而原先的一些绿洲也逐渐干涸,于是游牧民族向南迁移便成为一种自然的选择。其次,北方游牧民族之所以能这么成功地向南发展,还有赖于一个事实,那就是此时中原王朝的懦弱和管理上的内部空虚。

——摘编自赵红军《小农经济、惯性治理与中国经济的长期变迁》

材料二 南方远离在北部边疆生活的民族政权,且其西、南两面都无势力较强的非汉族力量,东面则是大海,周边环境比较安全。宋代南方人口稠密地区能在一定的人口压力下保持着经济文化的持续发展,除了依靠扩大耕地面积和向开发中地区迁移以外,还要依靠大量的人口投身于工商业和农业多种经营以及非生产部门。

——摘编自葛剑雄主编《中国人口史 ·第三卷 ·辽宋金元时期》

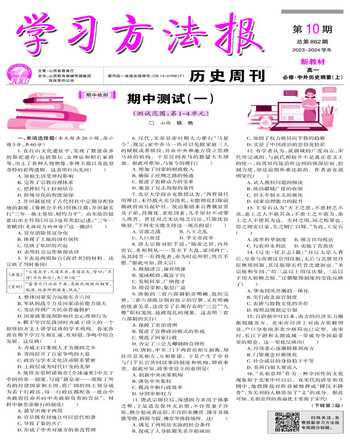

材料三

宋代江南各路人口密度统计表 (人/平方公里)

——摘编自郑学檬《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明公元10世纪后中国经济重心南移的原因。(6 分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析这一时期经济重心南移带来的影响。(6 分)

23. (12分)阅读下列材料,回答问题。

材料 学者鞠佳认为:“中国延续数千年的历史中,有四次人文主义热潮。”如下图:

——摘编自鞠佳《变革之路:中国历朝改革得失》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或任意一点,拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

(参考答案见下期)