资源稀缺与污染条件下自然生态环境的规划设计策略研究

2023-04-29刘洋于欣

刘洋 于欣

摘要:资源稀缺、大气污染、水环境污染状态持续加深,受到了大众的广泛关注,提出自然生态环境规划设计策略研究。以研究区域近十年数据为例,探究自然生态环境资源的变化趋势,并预估研究区域的环境承载力,将其作为约束条件,制定自然生态环境规划设计策略——生态伦理规划设计策略(适度人口规划与生态意识规划)、生态产业规划设计策略(生态农业规划与生态工业规划)与环境保护规划设计策略(改善水资源质量、改善土壤资源质量、增加居住区绿地空间、建设工业防护绿带与建设农田防护林),为社会与自然生态环境的协调发展提供新的措施支撑。

关键词:可持续能力;自然生态环境;污染条件;承载力;生态环境规划

中图分类号:X321 文献标志码:A

前言

随着中国经济水平大幅度的增长,城市建设速度也在不断的加快,发展与环境之间的矛盾日益严重,对国家发展策略制定提出了较大的挑战。城市化、现代化建设发展需要耗费大量的土地资源、物料资源等,并且会产生大量的有害气体,污染大气环境,为自然生态环境系统带来了极大的不利影响。随着自然生态环境破坏现象出现频率的增高,自然生态环境为社会发展提供的服务功能呈现为逐渐降低的趋势。如何协调发展与环境之间的关系,是社会、自然生态环境可持续发展研究领域中亟待解决的问题之一。

自然生态环境资源的不合理开发及其利用使得资源稀缺程度逐渐加重,大气环境污染问题也日趋严重,自然生态环境承载力大幅度下降,间接影响社会的正常发展。在上述背景下,合理规划人类活动,构建和谐的资源开发与利用方式显得极其重要。人类与自然生态环境关系的主要协调方式就是自然生态环境规划,受到了相关领域学者与社会大众的广泛关注。为了提升自然生态环境对发展的服务功能,提出资源稀缺与污染条件下自然生态环境的规划设计策略研究。

1自然生态环境实际情况深度分析

1.1自然生态环境资源探究

以某县作为研究区域,探究其自然生态环境资源的实际情况与特征,为后续环境承载力的评估提供依据。

自然生态环境资源主要包含四个方面,分别为土地资源、水资源、大气资源与生物资源。研究区域具有丰富的土地资源,但是其土壤环境偏碱性,有助于农作物生长的养分含量偏低,在一定程度上限制了当地农业的发展。以统计年鉴为依据,提取2012年-2021年研究区域土地资源(工业用地、农业用地、居住用地与未利用土地)相关数据,具体见表1。

如表1数据所示,从2012年到2021年,研究区域工业用地与居住用地面积呈现逐渐上升的趋势,而农业用地与未利用土地面积呈现逐渐下降的趋势。引起上述土地资源变化趋势的主要原因是:随着时间的推移,国家工业化建设、城镇化建设步伐逐渐加快,研究区域内部工业建设规模逐渐加大,城市人口数量逐渐增多,工业用地与居住用地面积随之增加,其占据了农业用地与未利用土地面积,致使农业用地与未利用土地面积减少。从整体角度出发,研究区域可支配土地面积得到了大幅度的缩减,土地资源呈现为稀缺状态。

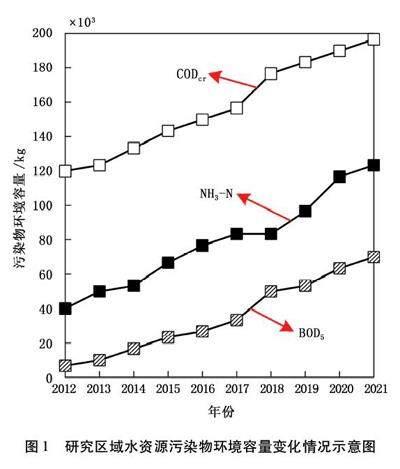

水资源是城市发展、经济建设过程中不可或缺的关键自然资源之一,也是自然生态环境中的基础要素。研究区域具有丰富的淡水与咸水资源,内部包含多条河道,河网密度高达2.15 km/km2。但是,由于城市内部居住人口的增加,工业生产效率的加快,使得工业废水及其生活污水大量排入水资源中,致使研究区域水资源受到了严重的污染。通过实地考察获得研究区域水资源污染物环境容量变化情况见图1。

如图1所示,研究区域水资源主要污染物为CODa、NH3-N与BODs,来源于工业废水、禽畜废水、生活污水等。其中,污染物CODa占比最大,占据全部污染物的90%以上。从2012年到2021年,研究区域水资源中主要污染物的环境容量呈现逐年递增的现象,水资源污染情况日益严重。

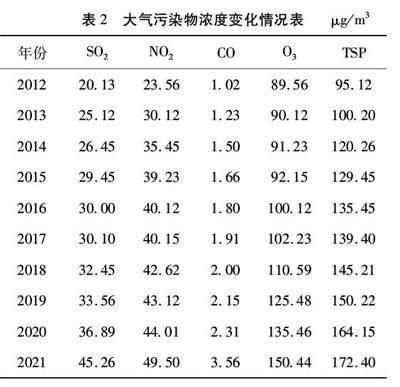

大气资源是人类生存的必要环境资源,其污染程度的高低直接影响着人体的健康情况。一般情况下,大气污染物主要为二氧化硫SO2、二氧化氮NO2、一氧化碳CO、臭氧O3与颗粒物TSP,其变化情况见表2。

如表2数据所示,随着研究区域发展水平的提升,大气污染物浓度数值也呈现着逐年递增的现象,并且已经超过了环境空气质量二级或者三级标准,达到了一定的污染程度。若是人们长期处于大气污染环境下,呼人较多的污染气体,会对自身的健康产生极大的不利影响。

生物资源是自然生态环境中的有机构成部分,是指生态系统中对人类具有一定价值的植物、动物、微生物等。生物资源属于可再生性自然资源,并且具有一定的区域特性。近十年来,随着自然生态环境破坏程度的增加,研究区域的植物、动物、微生物种类与数量在逐渐下降,使得很多生物面临着灭绝的情况。由于篇幅有限,不对生物资源变化数据进行详细的赘述。

上述过程完成了近十年自然生态环境资源的变化趋势分析,并且探究了资源稀缺与污染的原因,为后续环境承载力的预估奠定基础。

1.2环境承载力预估

环境承载力是自然生态环境系统功能的外在表现,也是自然生态环境规划策略设计的主要约束条件。常规情况下,环境承载力指的是自然生态环境的自我调节能力、供容能力等,反映着人类与自然生态环境相互作用的界面特征。环境承载力具有客观性、可调控性、区域性等特点,并不是一个固定的数值,不但会受到时间推移的影响,也会随着人类对自然生态环境的要求不同而产生变化。环境承载力的客观性表明能够对一定区域内的环境承载力进行量化计算,但可调性使得环境承载力控制成为可能。环境承载力基础为自然生态环境的持续承载,承载目标为区域可持续发展,注重环境要素与环境资源的重要性,强调自然生态环境的整体调节功能。若是人类生产活动超过环境承载力,自然生态环境就会受到破坏,此状态如果持续时间过长,生态环境无法自行恢复,甚至面临崩溃的可能性,该区域内物种、人类等将面临灭绝的危险。由此可见,如何对环境承载力进行精确的预估是自然生态环境规划设计的必要环节。

环境承载力主要由自然生态环境的资源情况与污染情况决定,预估方式为:环境承载力=a×可利用土地面积+bx水资源污染浓度+ex大气污染浓度+dx生物种类。其中,a、b、c与d表示的是影响因素权重系数,a与d取值大于0,b与c取值小于0。依据上述方式对研究区域的环境承载力进行预估,以此为基础,制定自然生态环境的规划设计策略,防止环境过载现象出现,在保障自然生态环境系统稳定的前提下,促进研究区域经济水平的发展。

2自然生态环境规划设计策略制定

自然生态环境规划设计的目标是协调社会发展与生态环境之间的关系,希望在社会发展过程中不破坏、少破坏甚至改善自然生态环境整体质量。以上述自然生态环境资源探究结果为基础,以环境承载力预估结果为依据,制定最佳自然生态环境规划设计策略,使得社会发展在环境承载力范围内达到最优化。

2.1生态伦理规划设计策略

2.1.1适度人口规划

人是自然生态环境的主体,其行为主宰着自然生态环境整个系统的变化趋势。城市人口数量急剧增加,与资源、环境之间的矛盾不断激化。根据历史经验可知,一定区域能够维持的人口数量是存在限制的,反映的是自然生态环境的人口承载力,将其记为适度人口规模,以此为人口规划的目标,对研究区域内部的人口规模进行控制,促使人口、自然生态环境与社会发展条件相互适应,保障研究区域的稳定发展。

适度人口规模预测过程如下所示:

步骤一:选取影响研究区域人口规模增长的多个主要因素,并且对影响因素数据进行实时采集;

步骤二:构建适度人口规模预测影响因素层次模型,见图2。

如图2所示影响因素层次结构为依据,基于yaahp软件计算每个影响因素的权重系数;

步骤三:确定适度人口规模预测约束条件,以此为依据,列出符合约束条件的全部人口规模增长方案;

步骤四:有效地融合每个人口规模增长方案与权重系数,通过运算获取最佳的人口规模增长方案,达到最大限度的满足自然生态环境规划的目标,为研究区域的可持续发展提供助力。

2.1.2生态意识规划

生态意识是生态伦理范畴的内容,是指从意识角度对人类生态活动行为的规范原则。人类生态意识是自然生态环境规划的基石及其出发点,直接关系着自然生态环境整体的健康、可持续发展。

生态意识规划主要策略如下所示:

2.1.2.1生态意识宣传规划

了解研究区域的人口规模与基本自然生态环境功能分布情况,通过多种宣传媒介,例如微信公众号、纸媒等,对研究区域生态情况进行不间断宣传,使得人们了解自己生存环境的实际状态,激发人们的生态意识,对自身行为进行约束,保护自然生态环境不遭受破坏。

2.1.2.2生态意识实践规划

定期进行生态保护知识抽查,主要针对生态保护问题进行展开问卷调查,以此来巩固生态意识宣传的效果,并以问卷调查结果为基础,对宣传规划进行适当的调整,争取获得最佳的生态意识宣传效果。

2.1.2.3生态意识控制规划

对整个生态意识宣传与实践过程进行监测与控制,及时发现其中的缺陷,并根据反馈信息对策略进行及时的修正,使生态意识达到普遍认识度。

2.2生态产业规划设计策略

2.2.1生态农业规划

以粮食、蔬菜、畜牧农业区为例,构建生态循环模式,具体见图3。

如图3所示,构建的生态循环模式充分利用了自然生态环境资源——太阳能、水、土壤等,大力发展粮食、蔬菜、水果种植行业,将其产生的废料作为食用菌的培养养分,剩余的菌渣可以直接投入沼气池,作为居民的生活能源。经过沼气池的发酵,沼渣成为有机肥,为种植行业提供养分,以此来提升种植行业的产量,有效将所有生产环节连接为一个整体,构成生态良性循环。与此同时,通过深加工企业将农产品转化为商品,形成产加销一体化格局,为高效生态农业的建设提供可靠的发展途径。

2.2.2生态工业规划

工业发展不可避免会产生工业废水、固体废弃物、噪声、有害气体等,如何对其进行治理及其控制是生态工业规划的重点,具体措施如下所示:

2.2.2.1工业废水排放相关措施

设置无害工业废水每日最高排放量为2 466m3/d,而有害工业废水需进行专业处理,再将其排放至河道或者下水道。

2.2.2.2固体废弃物治理相关措施

将固体废弃物运送至垃圾处理中心,将其分类为可再利用资源、工业垃圾与生活垃圾。其中,可再利用资源进行回收应用,工业垃圾进行集中焚烧,生活垃圾进行填埋处理。

2.2.2.3噪声控制相关措施

在工业厂房中安装隔声门窗与消声器,大型设备利用软接方式,防止设备运行中产生振动噪声。

2.2.2.4有害气体排放相关措施

工业生产中会产生粉尘或者其他有害气体,需要在车间加装除尘设备,并对排出气体进行活性炭吸附等相关处理,直至其满足排放标准为止。

2.2.2.5绿化环境建设相关措施

绿化区域不但可以增加工业厂房的美观性,也可以吸附一定的粉尘、有害气体,故应该尽可能的加大工业厂房周围的绿化面积。

2.3环境保护规划设计策略

自然生态环境保护也是其规划设计的重点之一,是研究区域可持续发展的基石。依据研究区域实际隋况,制定环境保护相关措施,具体如下所示:

2.3.1改善水资源质量

研究区域工业厂房主要分布在主要河流附近,使得水资源均受到了一定程度的污染,水资源质量整体偏差,呈现为富营养化,甚至出现发黑发臭的现象。因此,需要对河道进行综合整治,控制污染物的排放,清除污染源,改善水资源的生态功能,推进滨水景观的建设。

2.3.2改善土壤资源质量

农药的过多使用,使得研究区域内部土壤环境整体质量较差,不利于农业的发展,必须对其进行改善处理。首先,依据病虫害实际情况进行科学用药,最大限度的减少农药的使用;其次,减少除草剂、无机化肥应用,选择有机肥料,改进土壤中的肥料结构.防止营养元素的流失;最后,推广化肥深施技术,降低氮素的流失,提高土壤资源质量。

2.3.3增加居住区绿地空间

对违章建筑进行拆除,将其改造为公共绿地,并且通过立体绿化等手段增加老城区的植物覆盖率,最大限度的增加居住区的绿地空间,从根本上改善人们的居住环境。

2.3.4建设工业防护绿带

工业生产一定会产生有害气体、噪声等,若是工业厂房离居住区距离较近,势必会对人们的生活产生极大的不利影响,故在工业园区周围建设防护绿带,来降低工业生产对居民生产与生活的影响。

2.3.5建设农田防护林

农田防护林建设是生态农业规划过程中的关键环节,对农田自然生态环境调控具有至关重要的作用,不但能够改善农田小气候,减低自然灾害发生的概率,也能够充当农田的生产者,为人类提供更多的农林产品。除此之外,农田防护林需要重点关注布局的合理性,尽可能少占耕地的面积,形成林、田、水的统一规划,将生态转化为最大的生物生产力。

3结束语

随着工业化进程和城镇化进程的不断推进,环境问题已成为制约社会经济发展的重要因素之一。为了解决这些环境问题,需要从生态学角度出发,以环境承载力为约束条件,制定自然生态环境规划设计策略。对环境承载力进行科学评估,了解当地自然资源、生态环境的状况和特点,确定环境承载力的上限和下限。在此基础上,制定自然生态环境规划设计策略,包括资源利用、环境保护、生态修复等方面。需要采取科学、合理的资源利用方式,以最大限度地满足社会和经济的需求。例如,可以采用循环经济、节约型经济、低碳经济等方式,提高资源利用效率,减少资源浪费和污染。再次,需要加强环境保护工作,减轻环境污染和生态破坏。例如,可以采用清洁生产、环境监管、治理污染等措施,保护自然环境和生态系统的完整性和稳定性。