旅游发展型传统村落地方文化活力的维度探测与量表开发

2023-04-29包亚芳孙治蒋晗静

包亚芳 孙治 蒋晗静

摘要:目前有关文化活力维度的探讨大都基于城市情境,难以适用于旅游情境下传统村落地方文化活力的测量。本文以松阳县域内的旅游发展型传统村落为案例地,从村民的视角出发,通过理论模型构建和实证检验,探讨旅游发展型传统村落地方文化活力的内在结构和测量量表。结果显示,旅游发展型传统村落地方文化活力由文化行动力、文化凝聚力和文化创造力3个维度、13个测量指标构成。其中,文化行动力是地方文化活力最有效的构成维度,之后依次为文化创造力和文化凝聚力。研究结果表明,旅游情境下传统村落地方文化活力具有区别于城市情境下文化活力的新维度和新内涵。研究结果不仅丰富和推进了文化活力的基础研究,也为传统村落旅游高质量发展实践提供指导。

关键词:传统村落;地方文化活力;扎根理论;维度探测;量表开发

DOI: 10.13734/j.cnki.1000-5315.2023.0412

在工业化和城镇化的双重冲击下,作为中国农耕文明最生态化记忆的传统村落普遍面临自然衰退、人口空心化、文化边缘化等困境。而旅游为传统村落提供了一条独具吸引力的“自然发展路径”(Cecilia Hegarty, Lucyna Przezborska, “Rural and Agri-Tourism as a Tool for Reorganizing Rural Areas in Old and New Member States-a Comparison Study of Ireland and Poland,” International Journal of Tourism Research 7, no. 2 (March 2005): 64.),是實现村落遗产保护与社区发展兼容的最具普适性的产业选择之一(卢松等《旅游驱动下的传统村落城镇化研究——以世界文化遗产宏村为例》,《热带地理》2017年第3期,第293页。)。通过旅游发展,不仅推动传统村落经济、社会等层面的活力构建,也为中华优秀传统文化的传承创新提供路径支持(龙井然、杜姗姗、张景秋《文旅融合导向下的乡村振兴发展机制与模式》,《经济地理》2021年第7期,第223页。)。党的二十大报告明确提出到2035年要把我国建成文化强国的战略目标(习近平《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》(2022年10月16日),人民出版社2022年版,第24页。)。在此背景下,旅游之于乡村文化的保护传承功能更是被摆在了重要的位置。同时,随着旅游目的地竞争的日趋加剧,各类型的乡村旅游地也越来越注重将地方文化作为建立市场竞争优势和差异化市场策略的重要因素。然而,旅游驱动下的传统村落不仅经历着在地人口的变动,也经历着由于外来文化的大量涌入,商业化日渐泛滥所带来的地方文化的更新和替换(王晓娜、白凯《丽江古城地方氛围的结构与测量》,《旅游科学》2020年第5期,第41页。)。能否在变动中增强地方文化的传承发展能力,使其呈现出生机勃勃的发展状态,进而获得强大的生命力是传统村落旅游利用面临的重大挑战,也是旅游助力乡村文化振兴的关键。由此,部分学者将“活力”理论引入地方文化的研究与实践中,强调从保护文化生命力的视角去探讨传统村落的旅游利用,并将其作为衡量和反映村落地方文化传承发展能力的主要参照。这也使得探测传统村落地方文化活力的结构维度以及测量量表成为需要关注的重要领域。

然而,现有有关传统村落地方文化活力的研究相当匮乏,对于其维度构成和量表开发更是缺乏系统性的研究成果,而量表开发是科学衡量地方文化活力的关键。鉴于此,本文在界定地方文化、地方文化活力概念内涵的基础上,以质性分析结合量化探索的研究方法,以传统村落旅游发展为研究情境,利用访谈资料进行质性编码,构建地方文化活力的基本维度并编制初始量表;利用定量统计分析对量表进行检验和修正,开发出一套能够有效测量旅游发展型传统村落地方文化活力的量表,为后续研究剖析地方文化活力的形成机理和作用机制,推动地方文化的传承和发展奠定基础。

一 文献回顾

(一) 地方文化活力的概念内涵

地方文化活力的概念源于“活力”理论。“活力”(vitality)在现代汉语中的词义为旺盛的生命力,借指事物得以生存、发展的能力。生命哲学家亨利·柏格森率先提出生命创造活力论,指出生命的本质是一种富有创造性的活力(亨利·柏格森《创造进化论》,高修娟译,安徽人民出版社2013年版,第7-8页。)。随后,活力论被扩展到人类社会发展的各个方面,并引入城市文化领域的研究,这使得城市文化活力成为城市社会地理学研究的重要内容,并且有诸多学者试图对“城市文化活力”的概念进行界定。如常东亮提出城市文化活力是呈现于主体日常中的文化生命力、创造力和凝聚力的总和(常东亮《当代中国城市文化活力问题多维透视》,《学习与实践》2019年第4期,第110页。)。汪胜兰等认为城市文化活力是城市文化发展的能力与潜力(汪胜兰等《城市活力的模糊综合评价研究——以湖北主要城市为例》,《华中师范大学学报(自然科学版)》2013年第3期,第444页。)。与城市社会地理学不同,社会学通常将文化活力纳入社会活力的范畴,认为文化活力是社会活力的精神源泉,是内在于社会整体活动中的深层的、机理性的力量(岳天明、何如洋《文化活力的激发与西北民族地区和谐社会的构建》,《北方民族大学学报(哲学社会科学版)》2011年第3期,第71页。),并且强调文化活力的情感属性。这种情感属性是由文化创造主体在日常社会文化实践活动与社会文化关系堆叠而形成的文化认同感和归属感,据此,文化创造主体获得探索并创造新的文化的内在动力,进而使文化产生强大的生命活力,推动文化的可持续发展。

上述研究深化了对文化活力的理解和认识,但是这些研究大都囿于城市学和社会学等学科范畴,难以适用于旅游发展情境下传统村落地方文化活力的探讨。由此,本文以“活力”理论为基础,将地方文化活力界定为“地方文化旺盛的生命力,是地方文化得以生存和发展的能力,反映主体与地方文化之间的积极情感以及主体在地方实践中保护、传承、创新地方文化的行为能力”。本文中,地方文化指带有地方烙印的文化,具有独特性和不可复制性。因此,地方文化活力强调的地方实践既要坚守地方文化的独特性,又要通过创新将地方文化融入新时代,对接新需求,从而使其焕发出生命的活力。

(二)文化活力的结构与测量

地方文化活力相关研究非常匮乏,目前尚未发现直接对其内在结构的研究成果。而对文化活力的结构与测量虽已进行了一定的探讨,但由于对其内涵理解的差异性和结构模型的不确定性,针对文化活力内在结构的专门性的研究成果也比较有限,大都将其作为一个因子在其他研究中被测量。例如,汪海和蒋涤非选取感官、社会、经济和文化4个向度来表征城市公共空间活力(汪海、蒋涤非《城市公共空间活力评价体系研究》,《铁道科学与工程学报》2012年第1期,第57-58页。);任彬彬和忻益慧将文化活力作为特色村寨公共空间活力评价的一个维度(任彬彬、忻益慧《冀北地区特色村寨公共空间活力评价因素》,《地域研究与开发》2018年第3期,第139-141页。)。与此同时,学者对文化活力各维度的测量大都基于研究者对文化活力各维度的理解,因此,在维度界定和测量指标的选取上存在较大差异。例如,塔娜等认为文化活力是一个单一维度概念,并且采用单一指标“文化设施POI密度”进行测量(塔娜等《基于大数据的上海中心城区建成环境与城市活力关系分析》,《地理研究》2020年第1期,第61页。);向苏娜认为文化活力的结构是多维的,包括“管理运行”、“文化载体”和“文化活动”(向苏娜《基于“PSPL调研法”的传统村落公共空间活力评价研究——以湘西捞车河村为例》,湖南工业大学2018年硕士学位论文,第33页。)。此外,目前学界对于文化活力结构和测量的探讨大都基于城市情境或公共空间的视角,强调物质空间及其空间中的文化设施或文化活动,而忽视了文化的缔造者和传承者在激发文化活力方面的重要作用。文化作为生命体是文化具有活力的前提,而文化的生命体特征来源于人的创造性实践活动。对于传统村落而言,村落文化的活力本性在于村民创造村落生活的本性,村落中的文化因人的实践而被赋予“生命”内涵,作为赋予村落文化以生命的村民理应成为激发其地方文化活力的重要力量。由此可见,现有有关文化活力结构和测量的研究结果存在诸多不足,难以适用于传统村落情境下地方文化活力的测度。

鉴于此,本文从村落文化主体——村民的视角出发,以质性分析结合量化探索的研究方法,交织混合建构主义和实证主义的研究范式,选取传统村落文旅融合示范区——浙江省松阳县为案例地,试图探究旅游发展背景下传统村落地方文化活力的结构维度,并在此基础上开发相应的测量量表,以推动文化活力在传统村落领域的研究进展。

二 研究设计

(一)案例地选择

松阳县位于浙江省西南部的丽水市,是国家级历史文化名城,县域范围内隐藏着百余座格局保护相对完整的传统村落,被誉为“最后的江南秘境”、“古典中国的县域标本”。截至2019年,松阳县有75座村落入选《中国传统村落名录》,数量位列华东首位(鲁晓敏等《松阳传统村落 最后的江南秘境》,《城市地理》2019年第17期,第30页。)。传统村落是“生活着”的文化遗产,也是松阳最宝贵的资源。但是,近年来随着年轻人外出打工,松阳的传统村落同样面临“空心化”的困境,老屋一度黯然失色。

2016年1月,松阳被中国文物保护基金会确定为全国唯一的“拯救老屋行动”项目整县推进试点县。松阳也把“拯救老屋行动”作为乡村文化修复、人心修复、经济修复和生态修复的重要抓手,并且始终将村民作为老屋修缮和再利用的主体,通过“技术助力、政策扶持、资金补助”的模式激发村民保护、活化传统居民建筑的内生动力(黄印武《一样的乡村,不一样的松阳——松阳路径研讨会综述》,《建筑学报》2021年第1期,第38-41页。),增加村民对村落的文化认知和自信(徐甜甜、汪俊成《松阳乡村实践——以平田农耕博物馆和樟溪红糖工坊为例》,《建筑学报》2017年第4期,第53页。)。截至2021年8月,松阳共修缮老屋265栋,其中超过1/3的老屋成功植入民宿、餐饮、艺术家工作室、展览馆等新业态,实现了古村传统与乡村旅游、当代艺术的深度融合,推动了松阳扎染、非遗高腔、古法红糖、古法造纸、竹溪摆祭等本土文化的创新性传承与发展,使得古老的传统文化在文旅融合的实践中“活”了起来。其中,四都乡平田村、陈家铺村和西坑村、三都乡杨家堂村、赤寿乡界首村、枫坪乡沿坑岭头村以及安民乡安岱后村7座中国传统村落巧借各村独特的地方文化,不断推进旅游赋能村落高质量发展的进程,成为典型的旅游发展型传统村落。在本研究中,旅游发展型传统村落指社区居民仍生活其中,并依托村落内的自然和人文资源开展旅游活动的传统村落。文化是乡村的灵魂,是乡村发展的根基。文化与旅游的深度融合是激活我国传统村落地方文化活力的重要路径,因此,以上述7座旅游发展型传统村落(旅游发展型传统村落统计标准为:入选“中国传统村落”名录,同时被评为“国家A 级景区”,或“全国特色景观名镇名村”,或“全国乡村旅游重点村”,或“浙江省A级景区村庄”,或“浙江省休闲旅游示范村”,或“浙江省农家乐特色村”的村落。)为研究场域具有一定的典型性和代表性。

(二) 研究方法

本文研究的目的是探究旅游发展型传统村落地方文化活力的内在结构,并据此开发量表,主要涉及理论建构和实证检验两个部分。理论建构部分,由于旅游发展型传统村落地方文化活力的内在维度尚不明晰,有必要采取具有理论探索性功能的研究方法。扎根理论作为一种直接从原始资料入手,通过系统分析与归纳从而抽象出理论的质性研究方法,无疑适用于面向新领域的探索性研究。因此,本文采用扎根理论分析法对旅游发展型传统村落地方文化活力进行结构识别和理论探测。实证检验部分,根据深度访谈文本开发旅游发展型传统村落地方文化活力的初步量表,并采用问卷调查和统计分析的方法,删减、优化量表题项,依次进行探索性因子分析和验证性因子分析等,最后对理论探测得到的地方文化活力结构模型进行实证检验。

(三) 数据收集与分析

为了获得全面、可靠的研究数据,将深度访谈、问卷调查与非参与式观察法相结合进行数据收集。课题组于2021年4-5月、2021年6-7月和2022年7月三次前往案例地开展实地调研。初入案例地时主要通过非参与式观察法记录村落基本信息,包括村落概况、旅游发展现状以及村落的传统技术、民风习俗和节庆活动等。同时,选取16位村民进行半结构和非结构的深度访谈,共形成访談文本约10.2万字。第二次调研主要是问卷调查。其间发放初测调研问卷100份,回收有效问卷92份;正式调研阶段共发放问卷390份,回收382份,其中有效问卷345份。第三次调研主要为了提高访谈信息的饱和度而进行补充访谈,共完成补充访谈6人,整理访谈文本约3.8万字。本文在访谈对象的选取时兼顾本地原住居民和外来人员,具体包括非遗传承人3名、普通村民3名、景区和民宿从业人员6名、传统手工艺人3名、文创从业人员2名、新乡贤1名、村落管理人员2名、面包坊员工和书店管理员各1名。访谈内容主要围绕旅游发展背景下传统村落的地方文化活力进行设计和展开。具体包括:村落引入旅游产业等新业态后,村民对村落文化的认知和情感,对村落物质/非物质文化保护、传承与创新的态度和行为,对保护村落完整性、文化真实性的态度与参与度3个部分,以有效捕捉地方文化活力的内涵与本质。访谈时长为每人30-40分钟,根据被访者的回答进行适度追问和互动,并在征得被访谈者同意的前提下对访谈进行录音。

三 研究过程

(一)旅游发展型传统村落地方文化活力结构探测

理论建构资料主要来自深度访谈文本。分析前,研究者首先按照受访谈者类型对访谈文本资料进行顺序编码(FT1-FT22)。随后,根据Corbin和Straus的程序化扎根理论(Julient Corbin, Anselm Strauss, “Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria,” Qualitative Sociology 13, no.1 (March 1990): 419-420.),分别对访谈文本资料进行开放编码、主轴编码和选择性编码。为了确保编码结果的可靠性和有效性,由两位合作者单独完成数据编码和范畴化,经两人反复修正确认达成一致意见后,再交由另一位合作者补充、修正。

1.开放编码

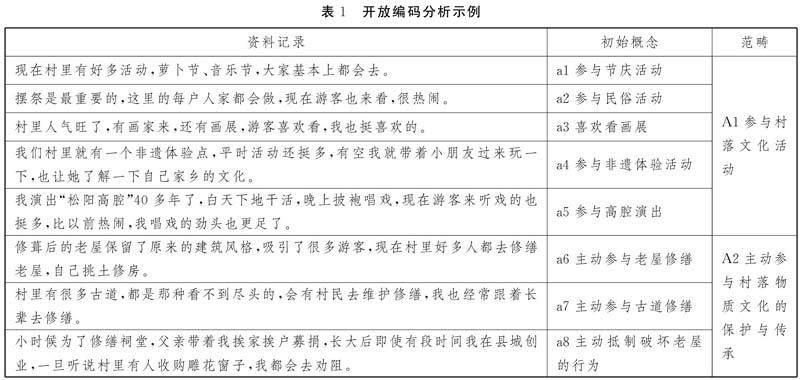

开放编码是对原始数据进行概念化和范畴化,通过概念和范畴来反映资料的内容,以达到指认现象、界定概念、发展范畴的目的(汪涛等《品牌=人?——品牌拟人化的扎根研究》,《营销科学学报》2014年第1期,第8页。)。首先,从22位访谈对象的文本数据中随机选取16份进行逐句编码,形成初始概念,并进行分类整合,发展概念范畴。在范畴化过程中,借鉴学者胡宪洋和白凯(胡宪洋、白凯《拉萨八廓街地方性的游客认同建构》,《地理学报》2015年第10期,第1637-1638页。)的做法,将重复次数少于2次以及前后矛盾的概念进行剔除,最终提取出65个初始概念和24个范畴(见表1)。

2. 主轴编码

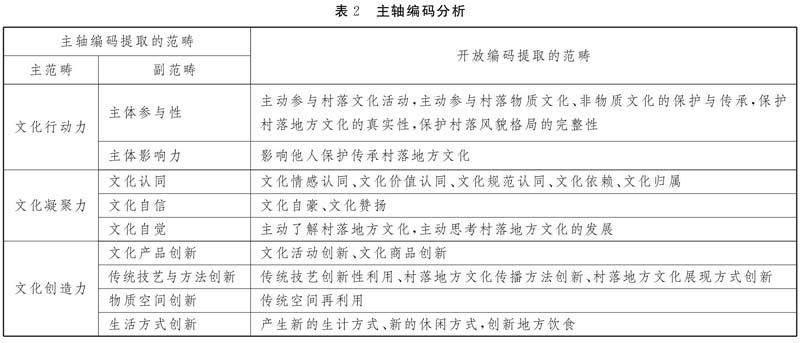

主轴编码是对开放编码提取的范畴进行归类、比较,并梳理彼此之间的内在逻辑关系,从而提炼出最能体现研究主题的主范畴(陈向明《社会科学中的定性研究方法》,《中国社会科学》1996年第6期,第93-102页。)。对开放编码得到的24个范畴加以“聚敛”,在持续对比分析的基础上,最终得到3个主范畴,分别为文化行动力、文化凝聚力和文化创造力(见表2)。其中,文化行动力是从行为层面阐述村民作为主体参与村落文化活动和文化保护传承实践的自觉力,以及展现出来的对他人参与村落文化保护与传承实践的影响力。只有让村民的日常生活逻辑融入地方文化保护与传承的元素,才能使地方文化生生不息,展现出强大的生命力。文化凝聚力是从情感层面阐述村落地方文化对于村民的价值和意义,通常具有强大的聚合力量。这种力量源自人们共同的价值观、认同感以及在此基础上形成的文化自信与自觉。当个体对村落文化产生强烈的情感归属和联结时,不仅有利于形成和睦的邻里氛围,而且会产生文化自珍意识,从而获得保持与创新自身文化属性的自觉性。文化创造力用于衡量主体参与村落地方文化创新性发展的能力。创新是地方文化发展的不竭动力。旅游发展背景下的文化创新是内核保留式的文化再生产,即通过村落地方文化与现代文化之间的交流互动,在强化地方真实内涵的前提下,将现代技术、现代文化要素等融入本土实践,从而创造出新的生活方式、社会关系等,赋予传统文化时代特质,进而使其不断拓展和延续。

3. 选择性编码

选择性编码主要用于挖掘核心范畴,构建新的理论命题,即将主轴编码提取的所有范畴进行精炼、整合形成一个核心范畴的过程,并通过描述整个现象的“故事线”来探讨核心范畴与主范畴及其他范畴之间的内在逻辑关系,从而形成理论框架(郭娜、王超《乡村旅游巩固拓展脱贫攻坚成果的劳动生态系统构建——基于贵州省特色田园乡村的扎根分析》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2022年第5期,第90页。)。在深入分析上文所提取范畴的基础上,经过反复对比原始资料,将“旅游发展型传统村落地方文化活力”确定为核心范畴。围绕这一核心范畴展开的故事线为:对于千百年来相对封闭、偏居一隅的传统村落,村民世代坚守他们的“文化”,大多源于其对本土文化的认知、认同而产生的文化自珍、自觉行为。但是这种认知、认同伴随着村落人口“空心化”和传统农业的日渐式微而面临衰微。在此情境下,松阳将地方文化融入特色民宿、乡村旅游、文化创意等产业新业态,不仅吸引越来越多的村落精英返乡创业,激活地方经济,而且也促使普通村民深刻体会到本土文化的独特价值,由此,重新燃起他们对地方文化的认同感,不仅体现在对地方文化规范、价值的认可,也表现为对地方文化产生功能上的依赖以及情感上的依恋和归属。深层次的文化认同使得村民的文化自信和文化自觉被唤醒,促使他们主动去追寻、理解、思考地方文化的过去和未来。而此时,村落文化生存的土壤也在旅游开发的扰动下发生变化。为永葆地方文化活力,这种文化认同、文化自信与自觉就像黏合剂和助推器一样,呈现出强大的聚合力量,促使文化凝聚力的提升,并不断激发村民维护自身传统的动能,主动将地方文化保护与传承融入日常实践,展现出强大的行动力。正如刘勇萍等所指出的,传承与创新的辩证统一是文化发展的内在要求(刘勇萍、屈锡华、江玲《从批判误区到认同与批判、传承与创新的辩证统一——正确对待全球化冲击下的传统文化》,《西华师范大学学报(哲学社会科学版)》2005年第3期,第48頁。)。村民在维护地方传统的实践中逐渐意识到创新在传承地方文化、挖掘其时代价值方面的重要作用,而且也深刻体会到这种创新必须是固守地方文化本质内涵的创新。由此,开始主动将创新融入地方文化产品与生活方式、地方文化传播与展示、传统物质空间与传统技艺再利用等方面,不断将地方文化重构于新的时代环境,对接新的时代需求,最终推动文化创造力的提升,使乡村文化在现代化的时代背景下呈现出较强的适应性,展现出旺盛的生命力,进而实现了“情感认同-行动参与-创新性发展”的旅游发展型传统村落地方文化活力的建构路径。此外,为保证研究效度,本文将预留的6份访谈资料文本进行饱和度检验,按照开放编码、主轴编码和选择编码依次进行,结果未发现新的概念和范畴的产生,说明理论已达到饱和,可以停止范畴发展。

(二)量表的开发与验证

通过扎根理论进行编码分析发现,旅游发展型传统村落地方文化活力是一个多維概念,包括文化行动力、文化凝聚力和文化创造力。然而,这一结构维度的科学性和适用性需要定量数据的支持和验证。本部分主要采用问卷调查和统计分析的研究方法,对理论探测的地方文化活力的结构维度进行实证检验。

1.初始量表构建

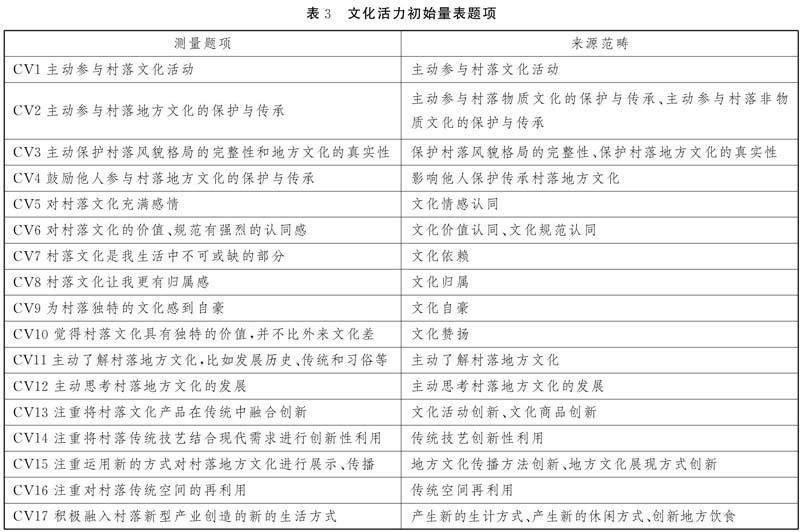

基于上文扎根理论分析结果,编制出包含3个维度的初始量表,量表中的题项主要来源于开放编码提取的24个范畴。为了保证初始量表的内容效度,聘请两位旅游文化领域的专家对题项进行逐一审核,判断语言表述是否清楚、恰当,各题项是否体现与之对应的维度等,并进行相应的修改,最终形成包含17个测量题项的量表(见表3)。量表采用李克特五级评分,1代表“完全不同意”,5代表“完全同意”。

在正式采集数据之前,本文对基于初始量表形成的调查问卷进行预测试。预测时间为2021年6月,选取松阳县域内的平田村、西坑村和陈家铺村村民为预调研对象,通过方便取样法进行数据收集。具体预调研地点为村落主要公共空间以及村民家门口或庭院等具有一定私人属性的开放空间,确保调研对象的典型性。同时,聘请3位当地大学生和研究生参与实地调研,以便及时就问卷题项向村民解释,并在发放问卷时说明调查目的以及问卷填写要求。共发放预调研问卷100份,回收有效问卷92份。借助SPSS 19.0对预调研数据进行统计处理,依据预处理结果删除不符合要求的题项,并针对语句表述不清以及信度和效度不佳的题项进行修订,形成正式调研问卷。数据预处理包括缺失值检测、一致性比较(相关系数)、正态分布检验和量表信度检测等。经检验,有1个题项(CV10)信度过低,且删除后能够提升量表整体信度,考虑删除。最终得到包含3个维度16个题项的旅游发展型传统村落地方文化活力量表。

2.数据的采集

正式问卷调研于2021年6月30日至7月11日实施,调研地点除预调研的3个村落外,还包括界首村、杨家堂村、沿坑岭头村和安贷后村等,具体调研方法同预调研。共发放调研问卷390份,回收382份,其中有效问卷345份。样本基本情况如下:女性样本(51.6%)稍高于男性(48.4%),年龄主要集中在18-29岁和40-59岁之间,分别占29%和27%;83.6%的受访者具有初中及以上学历,家庭人均年收入在2-8万元之间(76.8%);31.3%的受访者为旅游行业从业者,非旅游行业从业者为58.3%。同时,受访者在本村的居住年限均较长,其中居住年限在20年以上的占比59.1%,居住年限在11-20年的占比23.8%,仅17.1%的受访者居住年限在10年及以下,这为准确把握传统村落地方文化活力的特质提供了良好的基础。

3.探索性因子分析

本文中旅游发展型传统村落地方文化活力的3个维度是通过扎根理论分析获得的,需要借助探索性因子分析法对其维度结构和信度进行验证。将数据代入SPSS 19.0统计软件,利用主成分分析和正交旋转的方法进行探索性因子分析。量表的KMO值为0.903,Bartlett球形检验值相伴概率为 0.000<0.001,表明本文所开发的量表符合因子分析的条件。以特征值大于1作为因子提取标准,并删除因子载荷小于0.5或交叉载荷大于0.4的题项,经过2次因子萃取,共删除3个题项(CV6、CV11、CV12),最后得到由13个题项、3个公因子构成的维度结构。同时,所有题项的因子载荷介于0.683-0.876之间,均高于0.5,3个公因子的累积解释方差变异量为75.17%,超过60%的门槛值,说明3个公因子的解释效果较为理想。根据各因子所包含题项的内容和特征,将3个因子分别命名为:文化创造力、文化凝聚力和文化行动力。与此同时,采用Cronbanchs ɑ值检验量表的信度,并借助总相关系数CITC净化量表中多余的题项。如表4所示,文化创造力、文化凝聚力和文化行动力的Cronbanchs ɑ值分别为0.932,0.892和0.872,大于0.7的标准,总量表的Cronbanchs ɑ值为0.920,说明量表内部一致性较好,结构维度较为稳定。各题项的CITC值介于0.562-0.738之间,大于0.3的标准,且项目删除后Cronbanchs ɑ值均小于量表整体的Cronbanchs ɑ系数值0.920。以上说明测量量表具有良好的信度。这也初步验证了上文基于扎根理论分析法探测得到的地方文化活力的结构维度。

从表4可知,各维度及题项的均值得分均在3分以上,说明松阳旅游发展型传统村落的地方文化活力普遍较高。从主范畴各维度排序来看,文化凝聚力得分最高,均值达到4.26,很大程度上反映出村民对于村落具有深厚的情感联系,村落地方文化已经成为生活中不可或缺的部分,并且使村民产生了很强的归属感和自豪感。

文化创造力排序次之,均值为4.15。对于传统村落的保护和发展,松阳以“文化修复和人心修复”为核心,始终将村民作为地方文化创新利用的主体,通过技术指导、知识宣讲、产业推动、政策扶持、资金补助等方式不断赋予村民创新的能力和动力,由此促使村民积极参与村落传统空间的再利用和传统技艺、非遗文化、民俗活动的创新性发展,主动融入村落新型产业创造的新的生活方式。同时,抖音短视频、微信直播等新媒体传播受到村民的青睐,成为村落文化传播的主流方式。

文化行动力得分相对较低,但也达到了3.91。2016年4月,松阳启动“拯救老屋行动”项目,采用村民自愿申报,自主选择施工队伍,参与修缮方案制定,资金直接补助等方式,直接点燃了村民参与村落古民居保护的热情。但是对于主动保护村落完整性、文化真实性得分较低(均值为3.68),说明村民可能对于村落文化保护的理解还不够全面,目前主要通过政府监督保护古村风貌格局的完整性,村民大多被动参与,尚未内化为自觉的行动力。

4.验证性因子分析

为了进一步验证旅游发展型传统村落地方文化活力的结构维度,借助AMOS 22.0统计软件进行验证性因子分析。数据显示,各觀测变量与潜变量的参数估计值均达到了0.05的显著水平,说明各观测变量与潜变量之间的关系稳定,且各观测变量的标准化因子载荷介于0.738-0.902之间,高于0.5的标准,说明模型的适配度良好,观测变量能够有效反映其所要测量的潜在变量的特质(吴明隆《结构方程模型——AMOS的操作与应用》,重庆大学出版社2010年第2版,第226页。)。与此同时,3个潜变量之间的协方差均达到显著水平且变量间的相关系数小于0.75的标准,表明不存在更高阶的共同因子,适宜采用一阶验证性因子进行分析。随后,对模型进行拟合优度分析,结果显示,各项拟合指标均超过最优拟合临界值,说明模型与调研数据的匹配度较高,模型拟合效果良好。

接下来,对量表的效度做进一步检验,主要通过收敛效度和区分效度来实现。收敛效度的判断指标通常包括平均方差变异量(AVE)、组合信度(CR)以及潜变量与其题项之间的标准化因子载荷。验证性因子分析结果显示(见表5),所有潜变量的AVE值介于0.639-0.701之间,CR值介于0.876-0.921之间,均高于两者的经验判断标准0.5和0.7。所有观测变量与潜变量之间的测量路径均在99%的置信区内(双尾)显著,且各因子的标准化载荷均大于临界值0.5,表明量表具有很好的收敛效度。区分效度主要采用Fornell等的建议,若某一变量与其他变量之间的相关系数小于其AVE值的平方根,则表明变量之间具有良好的区分效度(Claes Fornell, David F. Larcker, “Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error,” Journal of Marketing Research 18, no.1 (Februry 1981): 45-47.)。经计算,构成本量表3个变量的AVE值的平方根均高于该变量与其他变量间的相关系数,由此表明地方文化活力各维度确系不同的构念,具有较好的区分效度。

可见,本文所开发的文化活力量表具有良好的信度和效度,旅游发展型传统村落地方文化活力可以由文化行动力、文化凝聚力以及文化创造力来表征,且数据显示一阶模型的适配度良好。各维度与地方文化活力之间具有较强的关联度,其中文化行动力与地方文化活力的关联度最高,其次是文化创造力,两者的路径系数分别为0.972和0.724,同时在p<0.001水平上显著,反映出村民对旅游利用促进其产生文化行动力和提升文化创造力的认可。此外,文化凝聚力与地方文化活力也呈强相关关系,路径系数也达到0.589,并在p<0.001水平上显著,说明传统村落地方文化活力的提升也在很大程度上取决于村落文化能否对村民产生聚合的力量。

四 结论与讨论

(一) 研究结论

本文在提出地方文化活力概念内涵的基础上,通过质性与量化研究相结合的方法,以松阳县域内的旅游发展型传统村落为案例地,对地方文化活力的内在结构展开研究,得出以下结论。

其一,旅游发展型传统村落地方文化活力是一个多维度概念,由文化行动力、文化凝聚力和文化创造力3个维度构成,其中文化行动力是传统村落地方文化活力最有效的构成维度,之后依次为文化创造力和文化凝聚力。这与城市情境下文化活力内在结构的研究结果存在较大差异,表明传统村落旅游发展情境下的地方文化活力具有区别于城市情境下文化活力的新维度和新内涵。同时,本文提取出文化行动力是地方文化活力最为重要的表征要素。从以往研究来看,向苏娜探讨传统村落公共空间时,发现“文化活动”是文化活力的重要构成维度(向苏娜《基于“PSPL调研法”的传统村落公共空间活力评价研究——以湘西捞车河村为例》,湖南工业大学2018年硕士学位论文,第33页。)。本文研究结果与之相似的是,文化行动力也蕴含文化活动的相关题项,但是其内涵更加丰富,还涉及村民参与地方文化保护与传承实践的自觉力。这也证实了村民的文化保护与传承行为是塑造地方文化活力的原动力这一学术观点(林德荣、郭晓琳《让遗产回归生活: 新时代文化遗产旅游活化之路》,《旅游学刊》2018年第9期,第2页。)。

其二,本文初步编制了旅游发展型传统村落地方文化活力测量量表。依据访谈内容,经由探索性因子分析和验证性因子分析,编制了包含3个维度13个题项的具有良好信度和效度的传统村落地方文化活力测量量表。同时,应用该量表对松阳县域内的旅游发展型传统村落地方文化活力进行测评发现,松阳县域内的旅游发展型传统村落地方文化活力普遍较高,且在各维度上存在差异,其中文化凝聚力得分最高,其次是文化创造力和文化行动力,从而验证了量表在实际应用中的有效性,可为传统村落地方文化活力的提升提供重要依据。

(二) 研究意义

本研究的理论贡献在于两个方面。第一,首次以“活力”理论为基础,以旅游发展背景下的传统村落为研究情境,从文化主体的视角,对地方文化活力的内在结构进行了系统探究,这有别于以往学者大多基于城市情境,从文化设施或者公共空间等物质层面探讨文化活力的维度问题,不仅更能反映“活力”的本质属性,而且丰富了不同情境下文化活力的基础研究。第二,本研究开发并验证了旅游利用情境下传统村落地方文化活力测量量表,为传统村落地方文化活力各维度间相互关系的深入探讨和理论框架的确立提供了研究工具,并将传统村落地方文化活力的研究从理论探索推进到了实际应用阶段。

本文研究结果对于旅游发展情境下传统村落地方文化活力的提升具有启示作用。首先,提升文化行动力是激发村落地方文化活力最有效的方式,这就需要发挥村落主体即村民参与文化保护和传承的能动性,并赋予他们参与其中的能力,这种“能动性”和“能力”可有效促进村落文化不断适应新的环境,满足新的需求。因此,如何让村民获得这种“能力”和“能动性”,是政府相关管理部门进一步激发传统村落地方文化活力的重要举措。其次,激发传统村落地方文化活力需要推动村民从经济、社会认同拓展至深层次的文化、情感认同。只有当村民对村落的认同上升到文化和情感层面,他们才会将维护地方文化本底融入日常实践,可在一定程度上避免因单纯追求经济利益而使文化出现异化或过度商品化,进而使村民成为村落地方文化真正的守护者、实践者和传播者。

(三) 研究不足与展望

本研究虽然严格遵循了理论建构和量表开发的程序,但也存在一定的不足,可为后续研究提供方向。首先,案例地的选取仅限于浙江省松阳县域内的旅游发展型传统村落,虽然具有一定的典型性,但是尚未考虑具有显著文化差异的其他地区,比如少数民族区域内的传统村落,有待后续研究予以补充和深化。第二,对地方文化活力的结构维度进行探索性研究,初步阐述了各维度之间的内在逻辑关系,但是激发文化活力是一个复杂、动态的过程,尚有待引入前因变量或中介变量,通过模型构建与实证检验对地方文化活力的形成机理进行探讨,可为传统村落地方文化活力的提升提供有益指导。第三,依据本研究建立的地方文化活力维度结构和测量量表,进一步构建评价模型与评价指标体系也值得后续研究的关注。

On Dimensional Exploration and Scale Development of Local Cultural Vitality in Tourism-Developed Traditional Villages

Bao Yafang, Sun Zhi, Jiang Hanjing

College of Landscape Architecture, Zhejiang A&F University, Hangzhou, Zhejiang 311300, China

Abstract: Most of the current discussions on the dimensions of cultural vitality have been based on urban contexts, and are not applicable to the measurement of local cultural vitality in tourism-developed traditional villages. Taking traditional villages developed for tourism in Songyang County as a case study, this paper explores the internal structure and measurement scale of local cultural vitality from the perspective of villagers using theoretical model construction and empirical testing. The results reveal that the local cultural vitality in tourism-developed traditional villages consists of three dimensions: cultural mobilization, cultural cohesion, and cultural creativity, together with 13 measurement indicators. The cultural mobilization dimension is the most effective constituent of local cultural vitality, followed by cultural creativity and cultural cohesion. This study shows that local cultural vitality in tourism-developed traditional villages has new dimensions and connotations that differ from cultural vitality in urban contexts. The results not only enrich and advance the basic research on cultural vitality, but also provide guidance for the practice of high-quality tourism development in traditional villages.

Key words: traditional villages; local cultural vitality; grounded theory; dimensional exploration; scale development

[責任编辑:钟秋波]

收稿日期:2022-09-28

基金项目:本文系浙江省公益技术研究计划项目“浙江省传统村落地方文化活力的评价与提升路径研究”(LGF20D010001)、“浙江省乡村运营的模式选择、实现机制与政策优化研究”(LGN21D010001)的研究成果。

作者简介:包亚芳,女,浙江平湖人,浙江农林大学风景园林与建筑学院副教授、硕士生导师,研究方向为乡村文化保护与旅游利用,E-mail: boyafan@zafu.edu.cn;

孙治,男,浙江绍兴人,浙江农林大学风景园林与建筑学院讲师;

蒋晗静,女,浙江衢州人,浙江农林大学风景园林与建筑学院硕士研究生。