城市群国土空间生态修复区域诊断

——以粤港澳大湾区为例

2023-04-18唐正宇汤沫熙崔丽娜

唐正宇,冯 舒,俞 露,汤沫熙,夏 丽,崔丽娜

(1.深圳市城市规划设计研究院股份有限公司,广东 深圳 518052;2.广东省数字城市规划和空间配置工程技术研究中心,广东 深圳518052;3.广州市图鉴城市规划勘测设计有限公司,广州 511300;4.自然资源部国土空间规划研究中心,北京 100812)

由于城镇化进程加快,大型城市群日益涌现,城市高密度、高强度发展加剧自然景观破碎化,持续影响区域生态网络的连通性和稳定性,城市群及周边区域的生态安全保障和国土空间生态保护与修复研究备受关注(吴健生 等,2020)。随着“编制国土空间生态保护修复规划”“实施全国重要生态系统保护和修复重大工程”“山水林田湖草沙为生命共同体”和《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》等重大决策与重要政策出台,自然资源部、国家发展改革委、国家林业和草原局等部门会同其他相关部门,在全国布局25个生态保护和修复试点工程,并提出“三区四带”全国重要生态系统保护和修复重大工程总体布局,指出国土空间生态保护与修复工作的主攻方向(吴钢 等,2019;关凤峻 等,2021;王秀明 等,2022)。国土空间生态保护修复成为破解资源环境约束、提高生态系统服务质量和推进区域高质量发展的必然选择。

国土空间生态保护与修复工作已在多个尺度上开展,涉及生态修复理论探索、生态修复区域识别、生态修复规划编制方法等关键内容(傅伯杰,2021;叶玉瑶 等,2021;涂婧林 等,2022)。生态修复区域识别是开展国土空间生态修复工作的基础,一般依据生态安全格局、生态系统服务功能、生态敏感性、生境质量、重要保护区、水源地等指标,综合划定生态保护和修复区域(袁媛 等,2022;曹秀凤 等,2022;翟香 等,2022)。其中,“生态安全格局—生态修复区域诊断”的研究范式应用最为广泛,多利用形态学空间格局分析(Morphological Spatial Pattern Analysis, MSPA)、最小累积阻力模型(Minimum Cumulative Resistance,MCR)、电路理论和重力模型等方法构建区域生态网络,再结合生态障碍区和生态系统退化区等划定修复区域(Li et al., 2021;柳建玲 等,2021;Yang et al., 2021)。但已有研究多侧重于依据生态安全格局中关键生态组分识别生态修复区域,且多集中在市、县等行政区域范围。将生态安全格局与人类活动干扰相结合,探讨以城市群为对象的区域一体化生态环境协同保护与修复的研究较少,尤其缺少从跨区域国土空间生态修复模式和近岸海域、生态功能区等重要区域的深化分析。如何在重点考虑城市群生态网络格局系统性和连通性的基础上,纳入人类活动干扰影响因素,诊断生态保护与修复区域,构建适用于城市群国土空间生态修复区域识别的技术范式,是亟需探索的重要方向。

随着城市群城镇空间持续扩张,粤港澳大湾区面临着生态环境保护与人类社会发展之间的突出矛盾(王文静 等,2020),国土空间生态保护与修复仍存在整体统筹力度弱、局部措施落地难等问题。从城市群视角诊断国土空间生态修复区域,推进生态环境协同治理,构建国土空间生态保护和修复的重要技术范式,可为湾区生态建设一体化与可持续发展提供基础支撑。因此,本研究在城市群生态网络协同构建工作(郭晨 等,2022;冯舒 等,2022)基础上,进一步完善湾区生态网络格局,纳入人类活动干扰,诊断湾区生态修复和保护区域,探讨陆域生态网络关键功能区、近岸海域和跨区域国土空间的生态保护与修复。以期为未来湾区国土空间生态保护和修复提供参考。

1 研究区概况、数据与方法

1.1 研究区概况

粤港澳大湾区包括广东省的广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆9市和香港、澳门2个特别行政区,陆地总面积5.6万km2(图1),具有极强的开放性、生态性、海洋性和系统性特征(叶有华 等,2021)。2019 年2 月,中共中央、国务院(2019)印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,提出“打造生态防护屏障实施重要生态系统保护和修复重大工程,构建生态廊道和生物多样性保护网络,提升生态系统质量和稳定性”,明确了湾区国土空间生态保护与修复的工作方针和路线。对标世界级城市群和宜居宜业宜游优质生活圈的战略定位,湾区生态环境保护总体形势依然严峻,积极开展生态保护与修复对美丽湾区建设意义重大。

图1 粤港澳大湾区地理位置Fig.1 Location of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

1.2 数据来源及处理

数据包括DEM、土地利用、人口、道路、夜间灯光等。1)DEM 数据:采用地理空间数据云平台①http://www.gscloud.cn/的GDEMV2数字高程数据,分辨率为30 m;2)地表覆盖数据:采用2020 年全球30 m 精细地表覆盖产品(GLC_FCS30-2020)②http://data.casearth.cn/,包括旱地、水浇地、常绿阔叶林、落叶阔叶林、针叶林、灌木林、草地、裸地、水体、不透水面等29 个地表覆被类型,将其重分类为林地、草地、耕地、水体、不透水面和裸地;3)人口数据:源于WorldPop 人口密度数据集③https://www.worldpop.org/,分辨率为100 m,为保障数据精度,基于七普区县级人口数据(香港、澳门为全区人口数据),以湾区总人口和城市各区人口为基础,修正WorldPop 人口密度数据;4)道路网数据:来源于OpenStreetMap 共享数据④http:www.openstreetmap.org/,主要包括国道、省道、高速与铁路等;5)夜间灯光数据:采用原美国国家海洋大气管理局NOAA 下属的国家环境信息中心⑤https://eogdata.mines.edu/的NPP/VIIRS 夜间灯光合成产品,空间分辨率约为500 m。该数据具有较高的灵敏度,能探测到不同规模和强度的人类活动,常用于人类活动的监测和分析。考虑边界景观要素的完整性,将数据分析范围沿研究区边界向外缓冲5 km⑥生态网络构建需充分考虑生态要素的流动性、生态系统的完整性以及生态空间的联动性,在更大范围内确定生态源地、构建阻力面和模拟最小路径,能够最大程度上保障区域生态网络构建的有效性。考虑粤港澳大湾区边界区域景观要素的完整性,并结合各阻力因子的最大影响范围(在阻力因子分级里,距生态源地距离的最大级别为4 000 m),将研究区范围向外缓冲5 km开展数据分析。。所有数据的分辨率统一为30 m×30 m,投影方式为WGS_1984_UTM_Zone_50N。

1.3 研究方法

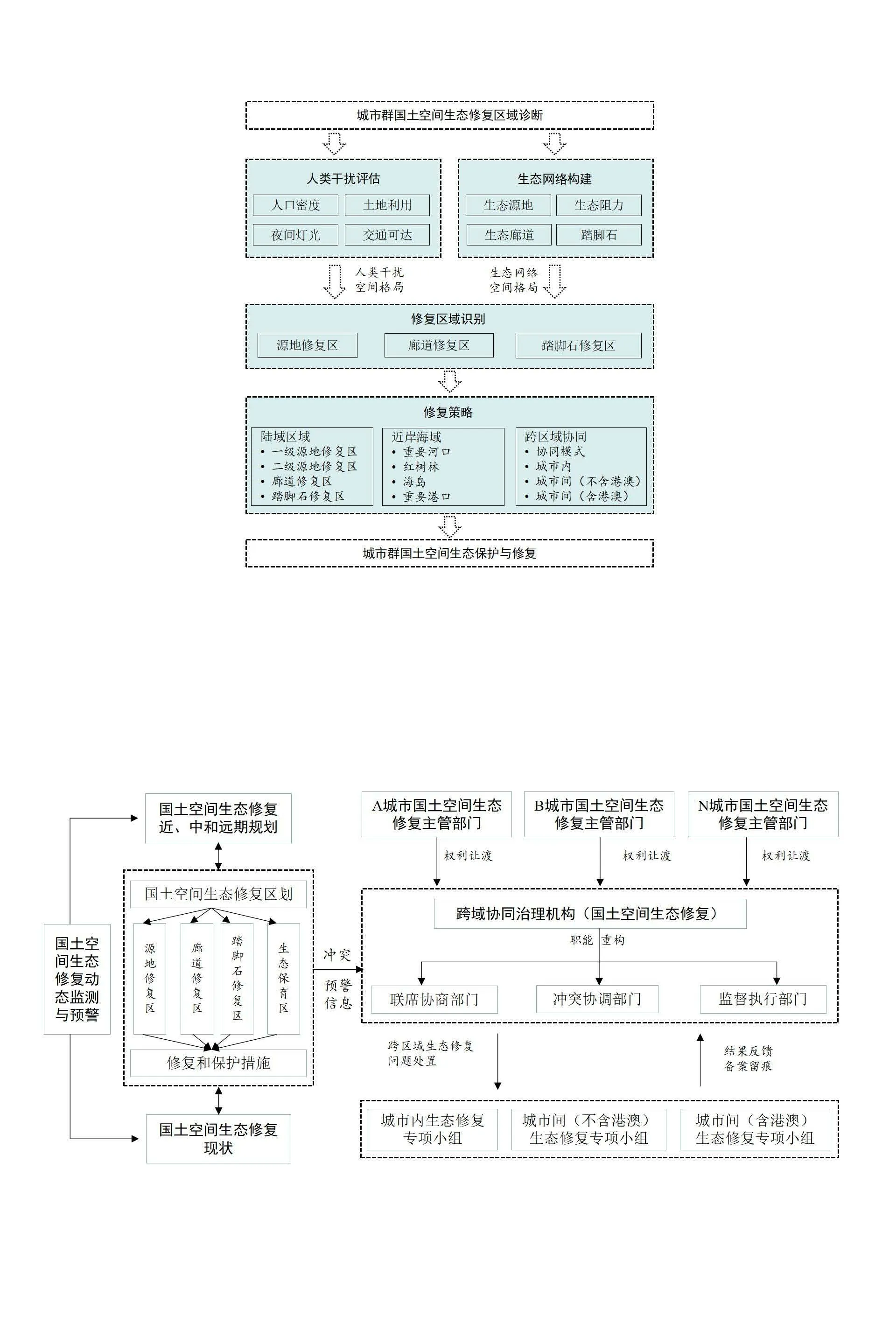

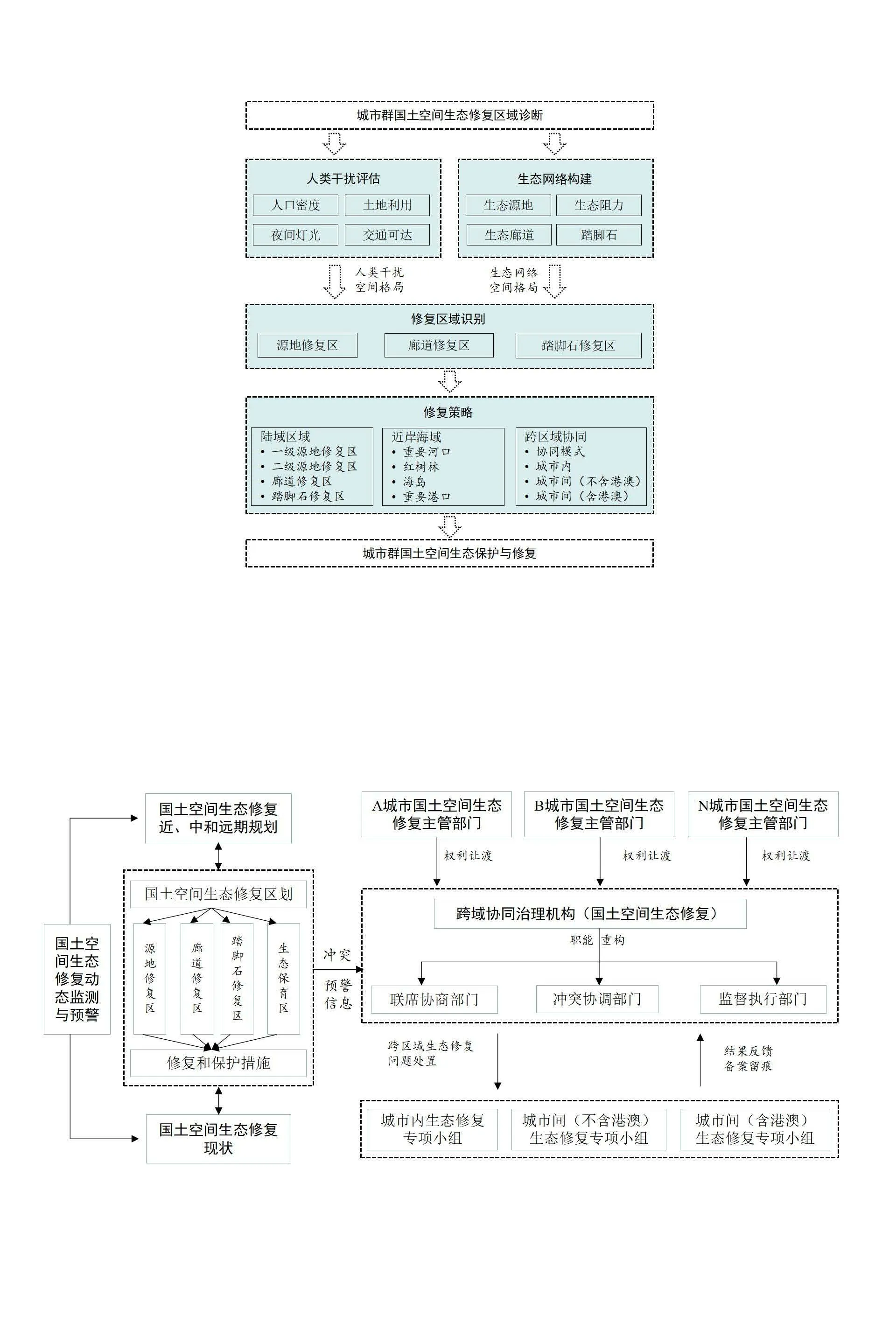

利用人类足迹、MSPA、MCR 和重力模型等,评估湾区人类干扰,构建生态网络,综合诊断湾区国土空间生态修复区域,并分别提出修复措施。技术流程如图2所示。

图2 国土空间生态修复区域诊断技术流程Fig.2 The diagnostic technical workflow for territorial space ecological restoration area

1.3.1 人类干扰评估 人类足迹指数(Human Footprint Index, HFI)是量化人类干扰对区域生态环境影响的常用指标(刘世梁 等,2018),被广泛应用在自然保护区的生态功能区划(Li et al., 2018)和人类活动强度定量评价(Allan et al., 2017)等方面。基于人类足迹体系的总体研究架构,并考虑区域特征以及数据可用性,选取人口、土地利用、夜间灯光和交通4 类影响因素评估人类干扰强度(Sanderson et al., 2002;焦胜 等,2021),计算公式为:

式中:HFI为人类足迹指数,指数越大,人类活动的干扰越强。根据人类干扰强度,将研究区域划分为低干扰区(0<HFI≤0.25)、较低干扰区(0.25<HFI≤0.35)、中等干扰区(0.35<HFI≤0.45)、较高干扰区(0.45<HFI≤0.55)、高干扰区(0.55<HFI≤1)(Tapia-Armijos et al., 2017);HII 表征人类影响指数,HIImax和HIImin分别指人类影响指数最大和最小值(周婷 等,2021;焦胜 等,2021),计算公式为:

其中:IPop、ILanduse、INightlight和IAccess的含义及说明见表1所示。

表1 人类足迹指数计算因子及说明Table 1 The factors and introduction of human footprint index

1.3.2 生态网络构建 按照“生态源地识别-阻力面构建-生态廊道提取-生态节点判别”的研究路径,构建湾区生态网络。

1)生态源地识别。首先,采用形态学空间格局分析(MSPA)方法(Wickham et al., 2009; Saura et al., 2011),将土地利用类型中林地和水体设置为前景,对数据进行二值化处理,运用Guidos Toolbox 的八邻域图像细化分析方法,将前景数据划分为7种景观类型(Forman, 1995; Soille et al., 2009)。其次,参考跨区域尺度的常用指标,即面积>10 km2的核心区斑块作为备选生态源地(杨彦昆 等,2020),再利用Conefor 2.6,将斑块连通的距离阈值设定为2 400 m(沈钦炜 等,2021),连通概率设置为0.5,进行核心区连接度评价。最后,根据可能连通性指数(Probability of Connectivity, PC)确定生态源地。

2)阻力面构建。选取土地利用类型、海拔、坡度、距道路的距离、距生态源地的距离和人口密度作为阻力因子,基于层次分析法赋予各类阻力因子权重,通过空间叠加生成景观阻力面(王浩 等,2021;冯舒 等,2022)。

3)生态廊道提取。MCR模型以起始生态源地和目标生态源地的最短路径,表征生态要素迁移需克服的生态阻力(黄雪飞 等,2019)。基于Arc-GIS10.2 Cost Path 分析工具,识别最小成本路径作为潜在生态廊道(陈南南 等,2021;杨凯 等,2021)。具体公式为:

式中:MCR是生态源地之间的最小累积阻力;m和n为生态源地;Dij代表j生态源地到i生态源地的空间距离;Ri为i生态源地的生态阻力系数;fmin表征最小累积阻力和生态过程之间的正相关关系。

基于重力模型定量评价生态源地间的相互作用强度,可判定潜在生态廊道的相对重要程度,有助于识别重要生态廊道(尹海伟 等,2011)。具体公式为:

式中:Gij为源地i与源地j间的相互作用强度;Dij为源地i和源地j间廊道阻力标准值;Ni和Nj分别表示源地i和源地j的权重;Si和Sj分别为源地i和源地j的面积;Pi和Pj分别为源地i和源地j的平均阻力值;Lmax为区域内最小累积阻力值的最大值;Lij代表源地i到源地j的最小累积阻力值。G值越高表明斑块间空间关联性越强,廊道作用越明显。选取G值>1的潜在生态廊道作为一级生态廊道(陈小平 等,2016),其余划分为二级生态廊道。

4)生态节点与踏脚石判别。生态节点是景观格局中生态功能的薄弱环节,存在于物种迁移的最大耗费路径和最小成本路径的交汇处(陈小平等,2016)。利用ArcGIS10.2 水文分析工具提取阻力面的“山脊线”,将其与生态廊道的交汇点设置为生态节点(黄木易 等,2019)。踏脚石是在水平生态过程具有关键功能的景观组分,有助于形成生态廊道的替代路径,增强生态网络连通性(齐松 等,2020;刘一丁 等,2021)。已有研究表明,生态廊道宽度达到1 200 m 时,既满足动植物迁移、传播和生物多样性维护的功能需求,也兼顾生态廊道的内部生境(朱强 等,2005)。设置生态廊道600 m 缓冲区,将与缓冲区相交的核心区斑块(面积>10 km2的非生态源地斑块)作为生态网络的踏脚石。

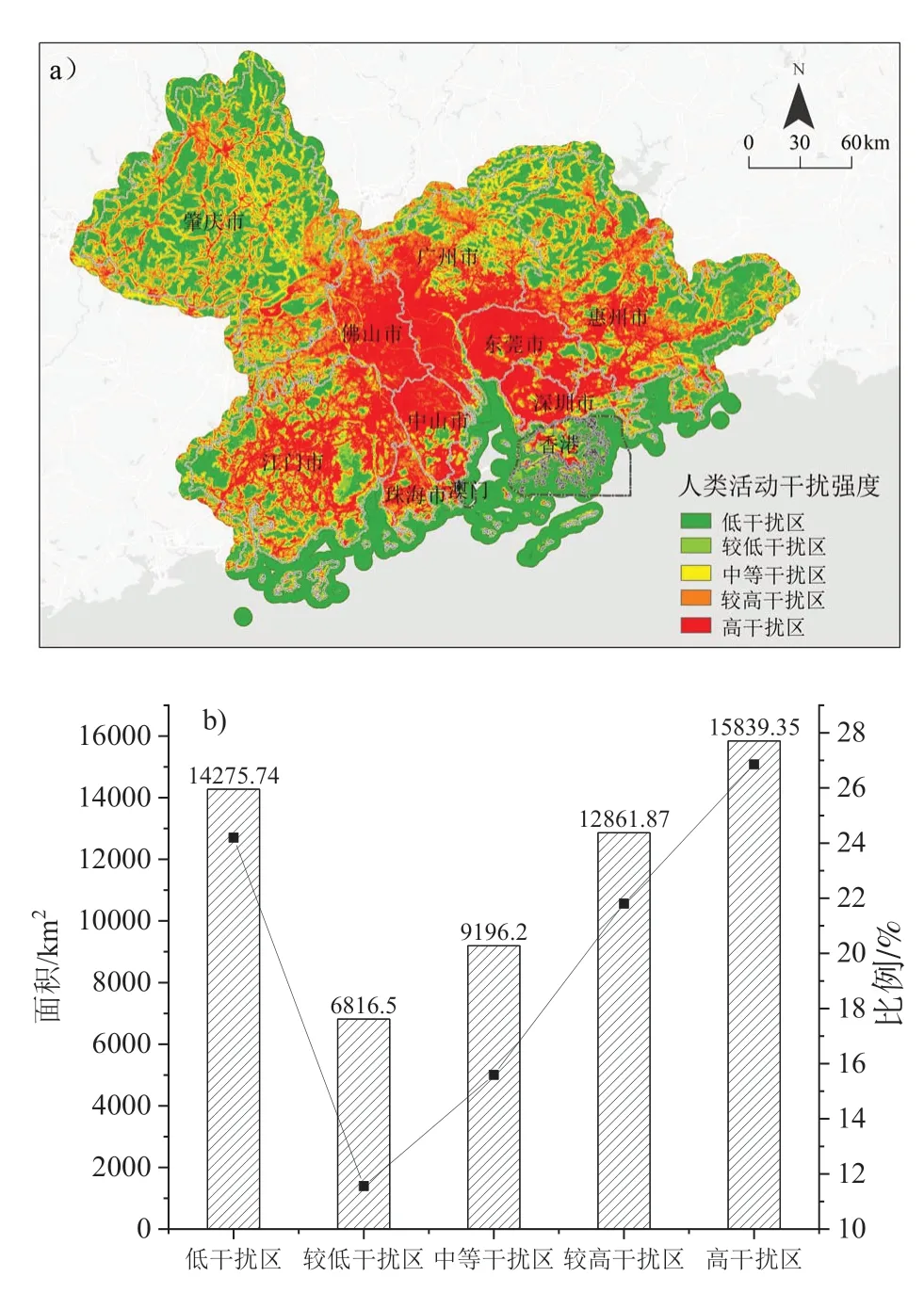

1.3.3 国土空间生态修复区域识别 人类活动对生态系统的持续干扰,将会威胁到区域生态安全(李冲 等,2021),随着人类活动干扰强度的增加,对生态系统生境质量的影响程度将加深(周婷 等,2021)。应用“生态网络构建-人类干扰评估-空间叠置分析”的城市群国土空间生态修复区域识别方法,将生态源地、生态廊道、生态踏脚石等生态网络要素和人类干扰叠加,划定生态修复区与生态保育区(表2)。

表2 粤港澳大湾区国土空间生态修复区域识别方法Table 2 The territorial space ecological restoration diagnostic methods of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

2 结果分析

2.1 人类干扰评估

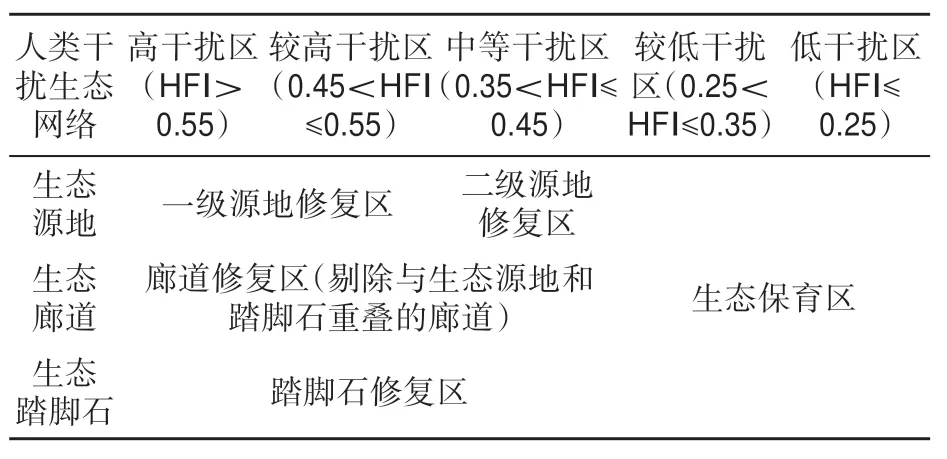

图3-a 显示,粤港澳大湾区人口密度影响高值区主要为深圳、东莞、广州、佛山、香港、澳门、中山和珠海等城市。土地利用类型影响(图3-b)高值区集中分布于湾区中部,沿珠江口入海河流沿岸分布,土地利用类型以耕地和不透水面为主,覆盖广州、深圳、佛山、中山等城市的建成区域,低值区集中分布于肇庆、广州东部、惠州东部和江门西部,土地利用类型为林地。夜间灯光影响(图3-c)高值区集中分布于广州、佛山、深圳、中山等城市的中心城区,而低值区域为湾区部分连绵山体防护带和南部近岸海域防护带。交通影响(图3-d)集中分布于深圳、广州、东莞、佛山和中山,并沿路网向外辐射。

图3 粤港澳大湾区人类足迹影响指数(a.人口密度;b.土地利用类型;c.夜间灯光;d.交通)Fig.3 The influence index of human footprint (a.population density; b.landuse; c.nightlight; d.access)

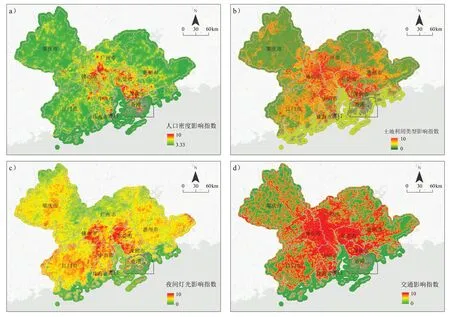

总体上,粤港澳大湾区人类活动对生态环境的干扰强度高、影响范围广(图4-a),人类活动低、较低、中等、较高和高干扰区面积分别为14 275.74、6 816.50、9 196.20、12 861.87和15 839.35 km2,其中高和较高干扰区面积占研究区总面积的48.65%(图4-b)。具体而言,湾区范围内高干扰区集中分布于深圳、东莞、广州南部、佛山和中山北部,以及其他城市的建成区,该类区域不透水面广泛分布。较高干扰区主要分布于惠州西北部、广州东部、佛山与肇庆交界区域、江门中部、珠海、深圳和香港部分区域,多为城市建成区的边缘地带。中等干扰区主要分布于肇庆、广州东部、惠州东部和江门西部,沿高速、国道、铁路和省道等呈现网状分布格局。较低干扰区零星分布于湾区各城市的林地、灌木等用地及其周边区域。低干扰区集中分布于湾区北部山体连绵防护带和南部近岸海域防护带,生态系统相对稳定。

图4 粤港澳大湾区人类足迹指数分布格局(a.人类活动干扰强度;b.各等级干扰区域的面积)Fig.4 The spatial distribution of human footprint index of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (a.interference intensity of human activities; b.the area for different interference region)

2.2 生态网络识别

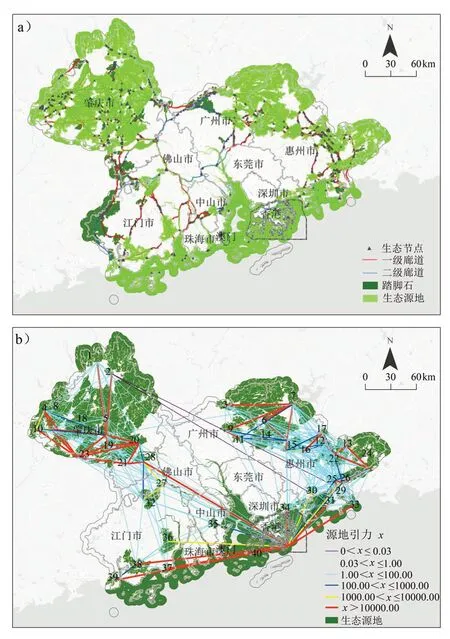

研究区共识别出生态源地40个,总面积1.88万km2,约占湾区总面积的33%,主要分布于肇庆、惠州及南部沿海地区,中部地区尤其是东莞分布相对较少(图5-a)。基于生态阻力面共提取出780 条潜在生态廊道,总长6 710.16 km,近40%的生态廊道分布在肇庆,东莞与澳门的生态廊道较短。基于源地间相互作用力,识别出一级廊道287条,二级廊道493 条。一级生态廊道主要集中分布于肇庆、惠州、江门和广州东部,这些地区源地间的连通性与空间关联性较强。二级生态廊道散布于研究区,主要是距离较远生态源地间形成的廊道。此外,共识别出生态节点892 处,设置踏脚石41 处。其中,肇庆与惠州市的生态节点数最多,其次是广州与江门。踏脚石主要分布于江门、肇庆、佛山、惠州和广州等市。

图5 粤港澳大湾区生态网络和生态源地联系(a.生态网络;b.源地间的联系强度)Fig.5 Ecological network and the connection of ecological sources of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (a.ecological network; b.the connection of ecological sources)

通过重力模型计算结果绘制生态源地OD 联系图(图5-b),结果显示:相互作用力较强的源地集中分布于肇庆、广州东部、惠州,主要是以18号、23 号、20 号、7 号、13 号源地为主的陆域生态源地和南部近岸海域的40 号源地。陆域范围的生态源地涵盖了四会绥江国家湿地公园、花都湖国家湿地公园、燕都国家湿地公园、东江国家湿地公园、封开国家地质公园、象头山国家级自然保护区、云开山国家级自然风景区以及若干省级自然保护区,生境质量良好,生态系统较为稳定。近岸海域的40 号生态源地依托珠江、西江、谭江、深圳河、淡澳河等河流连接陆域生态源地,陆海源地、廊道、踏脚石等生态要素构成紧密联系、相互影响的生态整体,提升了陆海生态源地间的连通性、整体性和系统性,通过陆海之间水体流动、物种迁移等生态过程,带动陆海生态系统的物能循环与转化。

研究区生态网络整体呈现“两横四纵”的格局特征(图6)。“两横”包括北部连绵山体生态屏障和南部近岸海域生态防护带。其中,北部连绵山体生态屏障沿肇庆北部向湾区东部延伸,经佛山北部和广州北部,止于惠州北部区域,主要由途径区域的源地、连接廊道和踏脚石共同构成;湾区南部惠东海龟国家自然保护区、铁炉嶂森林公园、西贡东郊野公园、珠江口中华白海豚国家自然保护区、凤凰山风景旅游区等保护区和大亚湾、大鹏湾、镇海湾、广海湾等近岸海域以及周边的重要廊道构成近岸海域生态防护带,将珠海、澳门、香港、广州、深圳和惠州等城市紧密相连。“四纵”包括东部、西部的陆域廊道和中部的2条水域廊道。东部陆域廊道涵盖肇庆市西南部—佛山西部—江门市西部的生态源地、重要廊道、踏脚石以及河排森林公园、锦江水库等重点保护区域;西部陆域廊道主要由惠州东部的生态源地和相连的重要廊道构成;中部的2 条水域廊道分别为沿西江连接肇庆中西部与南部近岸海域源地和沿东江—珠江连接广州北部、惠州西北部与南部近岸海域源地的通道。

图6 粤港澳大湾区生态网络格局Fig.6 Ecological network pattern of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

2.3 国土空间生态修复区域诊断

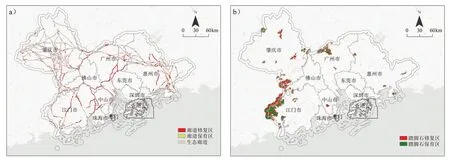

湾区生态源地受人类活动干扰相对较低,56.79%(10 660.13 km2)的生态源地分布在低干扰区内。分布于较低、中等、较高和高干扰区的源地面积分别为3 423.85、3 532.24、1 139.86、15.32 km2;中等及以上干扰区主要受交通因子的影响,而低干扰区多为山地丘陵,林地分布广泛,仅受少量的人类活动影响。诊断出一级源地修复区1 155.18 km2,占源地总面积的6.14%,集中分布在各源地斑块的边缘区域;二级源地修复区3 532.24 km2,占源地总面积的18.79%,主要呈分散分布态势,镶嵌于源地斑块内部(图7)。

图7 粤港澳大湾区生态源地修复区Fig.7 Ecological source restoration area of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

湾区廊道修复长度为1 362.71 km (表3),占生态廊道总长的20.31%,多位于惠州、广州东北部、肇庆中部和南部、江门和中山(图8-a),主要分布在城市集中建设区与自然空间的交汇区和水系周边与城区的边界区域。此外,东莞廊道修复长度占市内廊道总长度的44.36%;肇庆廊道修复长度最大,但占市内廊道总长度比例较小(12.27%);深圳廊道修复长度占市内廊道总长度的比例最低(7.23%),在一定程度上反映深圳人类活动集中区域较好地避开了市内生态廊道。

图8 粤港澳大湾区廊道修复区(a)和踏脚石修复区(b)Fig.8 Ecological corridor and stepping stones restoration area of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area(a.corridors restoration area; b.stepping stones restoration area)

湾区踏脚石修复区面积为833.82 km2(见表3),约67.75%的修复区分布在江门和肇庆,是保护湾区西北部生态源地与南部近岸海域源地动植物保护以及物质迁移和能量流动的关键区域(图8-b)。此外,踏脚石修复区集中分布于踏脚石边缘区域,利用Bigmap 进行分析,发现踏脚石修复区与G78、G355、G358 等交通干道相交较多,人类交通可能对踏脚石的生态过程造成干扰,需采取措施减弱交通道路带来的不利影响,保护与提升相交区域的生态功能。

3 讨论

3.1 陆域国土空间生态保护与修复

陆域国土空间生态保护与修复应以生态网络结构完整为基础,保障生态系统功能为核心,因地制宜地提出国土空间生态修复与保护措施。

1)以生态控制、用地排查和自然修复为主,实施源地生态保护和修复措施。一级源地修复区应围绕源地构筑生态控制带和缓冲带,在生态控制带内限制开发建设、耕种和采矿等活动,降低人类干扰,在缓冲带内合理培育绿色基础设施,改善生境质量,维护生物多样性;二级源地修复区应重点排查源地内部用地类型,涉及违规建设用地时,须有序退出,涉及零星居民点和小规模耕地时,可在不扩大现有耕地规模前提下,保留生活必需的少量种植。此外,源地修复区应以自然修复为主,实施天然林和河流湿地保护,并制定地质灾害防护措施。

2)加强陆域生态廊道沿线绿化建设与保护,开展水域生态廊道综合整治,提升生态网络整体连通性和系统性。针对分布于广州、肇庆、惠州等城市建成区以及城市边缘与自然空间交汇地带的陆域廊道修复区,在优化城市发展模式,防止建设用地过度蔓延挤压自然空间的同时,重视绿色基础设施的规划布局,加强生态廊道沿线的绿化建设,可通过设置一定范围的绿化保护带,减少人类活动对生态廊道的影响,优化陆域生态廊道网络的连通性;对于珠江、西江、东江和曾江等水系沿岸区域的水域生态廊道,需结合湾区各市水资源相关专项规划,通过“水岸共治”的理念,加强河道管控与沿岸湿地保护力度,治理水系整体污染,维持河流系统的生态稳定。

3)发挥踏脚石生态功能与跳板作用,增强与生态斑块的连通性。参照粤港澳三地相关政策,结合地方级自然保护区(县、市、省级)申报,对踏脚石生态环境实施整体保护,通过林分改造和退耕还林还草等生态工程,提高踏脚石的自然度,恢复踏脚石的生态功能;在G78、G355 和G358 等主要道路沿线区域,通过原生植被种植、土壤改良等修复措施保护原生生物和生境。此外,结合“三区四带”全国重要生态系统保护与修复、广东省万里绿道规划和珠三角周边山地、丘陵及森林生态系统保护等工作,进一步将踏脚石融入生态网络格局,提高踏脚石与大型生态斑块的连接度,充分发挥其沟通各栖息地的“跳板”作用。

3.2 近岸海域国土空间生态保护与修复

近岸海域海陆交互作用频繁,快速城市化过程容易出现生境质量降低和陆海生态斑块破碎化问题(殷炳超 等,2018),作为陆海联结的关键带,是陆海统筹发展和国土空间生态修复的重要区域。

粤港澳大湾区近岸海域重点生态保护与修复区域包含重要河口(珠江、西江等)、重点海岛(上川岛、下川岛等)、重要港口(惠州港、深圳港等)、红树林保护区和国家级自然保护区(珠江口中华鲟、惠东海龟等)(图9)。近岸海域生态修复应以自然修复为主、人工修复为辅作为导向,从生态系统整体性和流域系统性出发,实施以红树林、河口和海岛等生态系统为核心的近岸海域一体化修复。如在红树林种植与保育初期,构建有助于红树林固定和附着生长的综合性生态修复系统,增强抵御风浪和潮汐冲刷的能力,进而提升红树林的生态系统功能。此外,湾区近岸海域生态保护与修复可结合各市智慧海洋和海洋生态预警监测体系建设,构建海洋生态系统保护和修复大数据中心和综合性管理平台,进一步融合海洋灾害预警、资源监管、环境监测、遥感影像和气候气象等多源大数据,实现信息资源的跨区域开放共享,打破数据和信息壁垒,从而更好地服务近岸海域国土空间生态修复,提升湾区近岸海域生态系统的稳定性和抗干扰性。

图9 粤港澳大湾区近岸海域国土空间生态修复重点位置Fig.9 The territorial space ecological restoration key areas of coastal in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

3.3 跨区域国土空间生态保护与修复协同机制

由于缺乏整体性合作协调工作机制和受区域本位主义理念的影响,跨区域部门在职能整合、资源利用、信息交流和利益共享上存在障碍(肖攀 等,2021),难以形成有效的国土空间生态修复跨区域协同机制。因此,亟需组建能聚焦区域生态环境整体利益的层次更高、权力更大的跨域协同治理机构来应对跨区域协同问题(胡建华 等,2021)。

在明确湾区源地修复区、廊道修复长度、踏脚石修复区和生态保育区位置、规模和修复措施的前提下,以国土空间生态修复动态监测为先导,明晰生态修复区与生态保育区的保护现状,对比国土空间生态修复的近、中和远期规划,形成国土空间生态修复预警信息。按照预先设定的处置预案自动组建国土空间生态修复专项工作小组,针对城市内、城市间(含/不含港澳)的具体生态修复问题,制定解决方案并实施,形成“动态监测预警—预警信息上报—应急处置—监督考核”的国土空间生态保护与修复的创新模式(图10),推动粤港澳大湾区国土空间生态修复逐步实现区域一体化发展。

图10 跨区域国土空间生态保护与修复模式Fig.10 Trans-regional territorial space ecological protection and restoration schema

4 结论

从生态系统整体统筹视角,综合考虑人类社会系统和自然生态系统,诊断粤港澳大湾区国土空间生态修复区域,并探讨生态保护与修复策略。得出的主要结论包括:1)粤港澳大湾区人类活动干扰强度高、影响范围广。高干扰区集中分布于深圳、东莞、广州南部、佛山、中山北部和其他城市中心建成区;2)湾区生态网络整体呈现“两横四纵”的格局特征,包括北部连绵山体生态屏障、南部近岸海域生态防护带、东部与西部的2条陆域廊道和中部的2 条水域廊道;3)湾区生态源地修复区4 687.42 km2,廊道修复长度为1 362.71 km,踏脚石修复区833.82 km2,主要分布于肇庆、惠州和江门市;4)结合陆域、近岸海域和跨区域国土空间生态修复区的特点,提出源地生态控制、廊道沿线绿化、踏脚石林分改造、红树林生态保育等国土空间生态修复措施,推动区域生态网络结构改善与功能优化;5)粤港澳大湾区亟待突破区域本位主义理念,凝聚国土空间生态修复协同处置的共识,组建跨域协同治理机构,主导国土空间生态修复工作。针对城市内、城市间(含/不含港澳)国土空间生态修复问题,创新跨区域工作模式与协同机制,形成“动态监测预警—预警信息上报—应急处置—监督考核”的国土空间生态保护与修复的创新模式,推进湾区国土空间生态安全与可持续发展。

本研究初步构建“生态网络格局—人类活动干扰—修复区域诊断—修复策略研究”的城市群国土空间生态修复方法,可为区域人地关系协调、生态系统的结构连通性和功能完整性的提升提供参考。但仍存在一些不足:1)人类足迹指数的评估因子仅包涵人口、土地利用、夜间灯光和交通4类,未来应增加更多具有区域特色的因子,更精准的量化湾区人类活动;2)提出国土空间生态修复策略,但策略与生态修复工程布局的深度融合依赖于政府主导和政策支持,未来应将区域生态网络构建和生态安全保障纳入相关规划编制、政策制定的过程,构建自上而下、纵(横)向传导的国土空间生态修复策略实施机制;3)大湾区具有制度上的特殊性,对于跨域协同治理机构的组建,需针对粤港澳三地的国土空间生态修复的政策和相关制度机制进行深化研究。城市群国土空间生态修复既是动态变化的过程,也是不断探索和改进的过程。未来,需进一步完善跨区域协同修复框架,结合跨区域国土空间生态修复规划相关政策、国土空间生态修复区域识别技术体系构建、海陆统筹、智慧化动态监测和区域一体化发展等,更深入地开展粤港澳大湾区国土空间生态修复,更好地发挥粤港澳三地优势,形成跨区域、跨层级、跨制度国土空间生态修复的应用示范,为保障城市群生态安全提供参考。