栽培模式对土壤肥力和小麦产量的影响

2023-04-13陶艳

●陶 艳

(山东省聊城市莘县农业农村局 山东 聊城 252400)

莘县为山东省聊城市的农业生产大县,其小麦种植面积达到了5∙9万公顷,对当地农业发展起到较大的促进作用。近年来,由于干旱﹑不科学的种植模式等原因,导致土地肥力降低,小麦产量的提升受到了较大阻碍,积极探寻科学的栽培模式以培肥地力﹑提升小麦产量尤为重要[1]。

地膜覆盖具备良好的保水﹑保肥及增温功效,可优化土壤理化性质﹑改善土壤肥力﹑提升作物产量。秸秆还田可有效改善土壤结构﹑减少水土流失﹑提升土壤肥力。种植绿肥通过间种绿肥﹑套种绿肥﹑混种绿肥等方式,将绿色植物体制作为肥料,以改良土壤,提升土壤肥力,促进作物增产。研究表明,上述3种种植方式会不同程度影响土壤肥力及作物产量[2-4]。为探寻适宜莘县的小麦栽培模式,本试验研究了不同栽培模式对土壤肥力和小麦产量的影响。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验基地位于聊城市莘县某试验基地,当地地势平坦﹑土层深厚,海拔35∙7~49∙0 m,为暖温带半干旱季风型大陆性气候,年平均气温13∙4℃,年平均降雨量 501∙9 mm,年平均日照时长 2231∙1 h。试验前,土壤pH 8∙2,有机质含量7∙4 g/kg,全氮含量0∙7 g/kg,有效磷含量2∙8 mg/kg,速效钾含量126 mg/kg。

1.2 试验材料

试验用小麦品种为“莘麦818”,绿肥为“长武怀豆”。

1.3 试验设计

本试验共设置4个处理组。

1.3.1 常规处理组(CK)采取常规平作模式,在收获小麦后转移全部秸秆,14 d后耕作。

1.3.2 T1处理组(地膜覆盖)在播前起垄并于垄上覆膜,于垄沟内播种。收获小麦后不揭膜,于下季小麦播种前30 d清理地膜并深翻土壤。

1.3.3 T2处理组(秸秆还田)常规平作方式,收获小麦后于麦茬行间覆盖全部秸秆,播种前30 d深翻土地。

1.3.4 T3处理组(种植绿肥)常规平作方式,收获小麦后移走全部秸秆,播种绿肥,在盛花期打碎绿肥并深翻至土壤内。

上述各处理中,小麦及绿肥的播种量均为150 kg/hm2。各处理均施入150 kg/hm2氮肥﹑105 kg/hm2磷肥,于小麦播种前作为基肥全部施入田间。其他田间管理方式参照当地常规方式。

本试验采取完全随机区组设计,各处理分别重复4次,共16个试验小区,各试验小区面积均为100 m2。

1.4 测量指标

1.4.1 土壤肥力在小麦收获期,分别采集种植田块0~25 cm﹑25~45 cm土层土壤,其中T1处理组在垄上及行间取样,混合后测量;其他处理组于行间取样。将所采集样品风干后过1 mm的尼龙网筛。按照白玉娜等[5]的方法测量土壤pH值﹑有机质含量﹑全氮含量﹑有效磷含量﹑速效钾含量。

1.4.2 小麦产量收获小麦后,统计小区小麦产量并进行折算。

1.5 数据分析及处理

采用Excel 2007软件统计相关数据,利用SPSS 21∙0软件对各指标进行差异显著性分析。

2 结果与分析

2.1 栽培模式对土壤肥力的影响

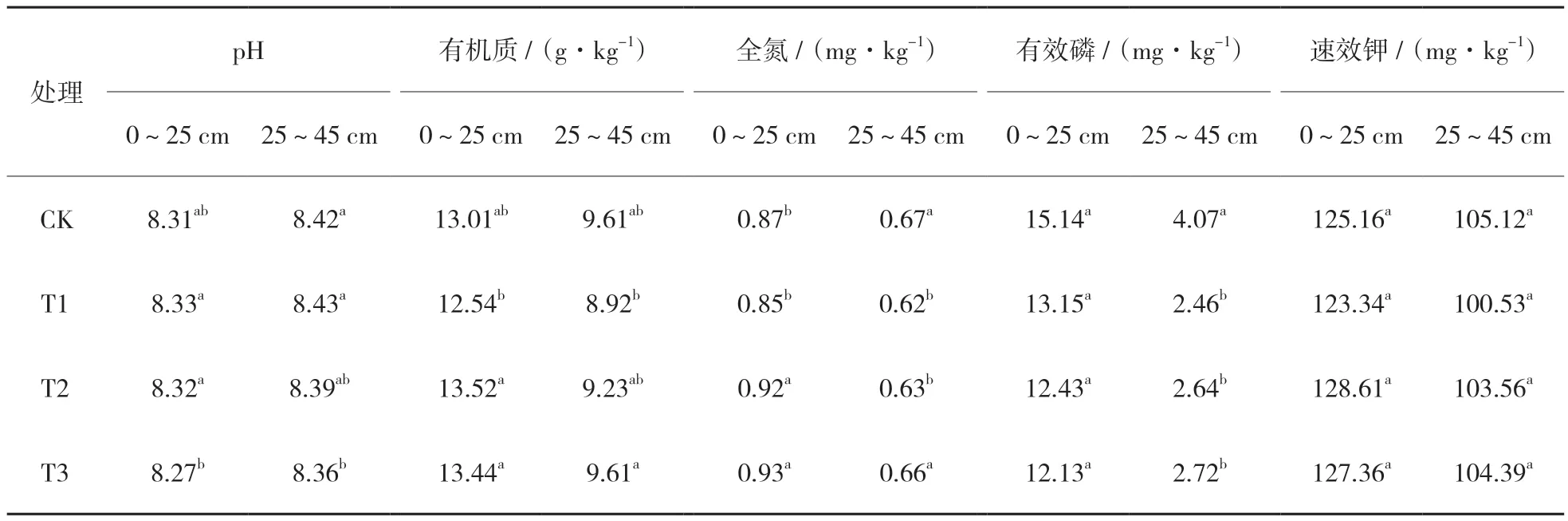

不同处理不同土层的土壤肥力,见表1。

表1 不同处理不同土层的土壤肥力

从表1可以看出,不同栽培模式下土壤肥力存在较大差异。0~25 cm土层,各处理土壤pH与CK差异均不显著,在25~45 cm土层,CK﹑T1﹑T2处理土壤pH差异不显著,T2与T3处理土壤pH差异不显著。

0~25 cm土层,CK﹑T2﹑T3处理土壤有机质含量差异不显著,T1处理土壤有机质含量显著低于其他3个处理;25~45 cm土层,CK﹑T2﹑T3处理土壤有机质含量差异不显著,T3处理有机质含量显著高于T1处理。

在0~25 cm土层,T2与T3处理土壤全氮含量差异不显著,明显高于CK﹑T1处理;25~45 cm土层,CK处理组与T3处理组土壤全氮含量差异不显著,但显著高于T1﹑T2处理。

0~25 cm土层,4个处理土壤有效磷含量差异不显著;25~45 cm土层,T1﹑T2﹑T3处理土壤有效磷含量差异不显著,但显著低于CK。

0~25 cm及25~45 cm土层,4个处理土壤速效钾含量差异均不显著。

2.2 栽培模式对小麦产量的影响

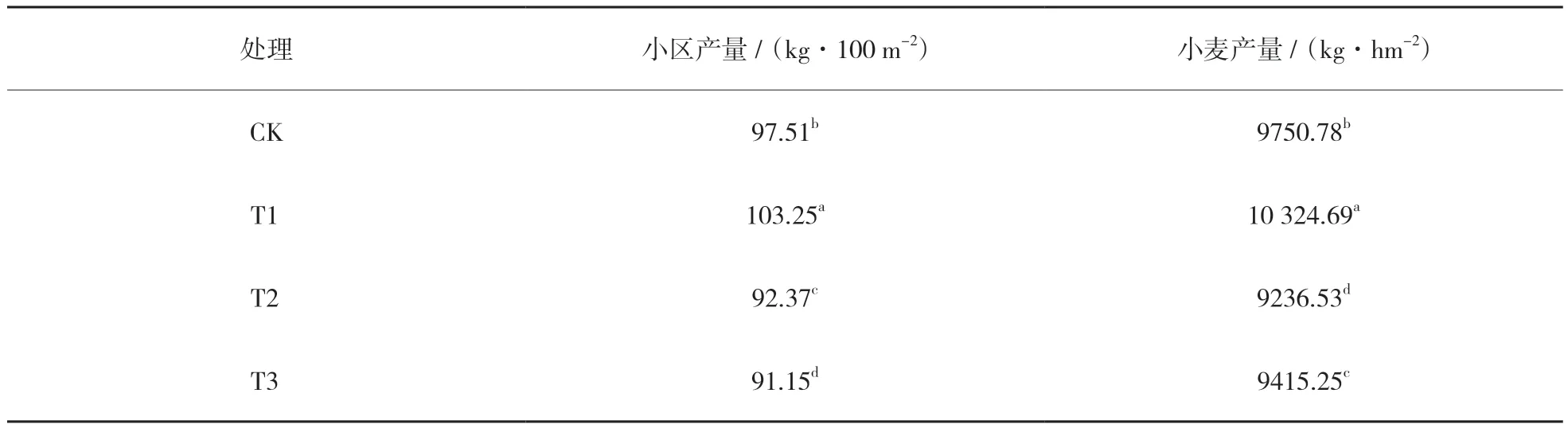

不同处理小麦产量,见表2。

表2 不同处理小麦产量

从表2可以看出,不同栽培模式小麦产量差异显著,其中以T1处理小麦产量最高,达到10 324∙69 kg/hm2,其他由高到底依次为CK﹑T3﹑T2处理。

3 讨论与结论

3.1 栽培模式对土壤肥力的影响

研究表明,地膜覆盖处理,25~45 cm土层土壤全氮含量及有效磷含量有所降低,其他指标无明显变化。这可能是由于地膜覆盖可有效改善土壤水温条件,促进土壤氮素矿化,提升氮素利用效率,使作物更好地吸收氮素,导致全氮降低。而地下部位磷含量的降低可能是由于地膜覆盖可增加磷的移出量,导致有效磷含量降低。

秸秆还田处理,0~25 cm土层土壤全氮含量有所提升,25~45 cm土壤全氮含量有所降低;25~45 cm土层土壤有效磷含量有所降低,其他指标无明显变化。而梅楠等[6]研究发现,秸秆还田能够显著增加10~20 cm土层土壤速效养分含量,提升土壤内有机质含量。这与本研究结果存在一定差异,可能是由于本试验区域土壤肥力低,微生物活性差,秸秆于地表腐解,其腐解速度较慢,影响土壤有机质的增加。

绿肥种植后土壤25~45 cm土层土壤pH值及有效磷含量有所降低,0~25 cm土层土壤全氮含量有所提升。这可能是由于在绿肥生长过程中,其根系常分泌出部分有机酸类物质,从而导致土壤pH值的降低。有效磷含量的降低可能是由于本试验所用绿肥磷含量较低,在绿肥腐解过程中磷会发生固定作用,从而导致土壤内磷含量的降低。

综上所述,本研究采取的地膜覆盖﹑秸秆还田﹑绿肥种植3种栽培模式对土壤肥力无明显提升作用。

3.2 栽培模式对小麦产量的影响

研究发现,地膜覆盖可有效提升小麦产量,这可能与地膜覆盖可提升土壤温度﹑维持土壤湿度﹑有利于肥料的腐熟及分解有关。

本研究中,秸秆还田处理小麦产量有所降低,这与殷文等[7]的研究结果不相符。可能是由于本试验在小麦播种前将氮肥一次性施入,后期采取追肥措施,秸秆在腐解过程中与作物争夺氮素,导致作物出现养分不足情况,最终影响小麦产量。

将小麦与绿肥轮作时,小麦产量也有所降低。这可能是由于在本试验阶段降水不足,轮作时绿肥会消耗土壤内的水分,导致小麦播前土壤含水量的减少,因水分胁迫而影响小麦的产量。