一个人的王国

2023-04-12蔡敏乐

一

我想有一个自己的房间。一个没人打扰,可以尽情睡懒觉的地方。

这样的想法很奢侈,因为家里是大通铺,没有办法满足我的愿望。打开外屋门就是厨房,穿过厨房是集卧室与客厅于一体的里屋。

妈妈常年四点起来,雷打不动的习惯。厨房亮起昏黄的灯光,透过门框上的玻璃窗,隐隐地照进里屋。

我被妈妈起身的动静吵醒,知道再过一个多小时也要起来,所以赶紧闭上眼睛睡回笼觉。这样的回笼觉特别香甜,哪怕被妈妈叫醒,我也不愿意起来。能拖延一会儿,似乎幸福感就多维持一会儿。

妈妈在厨房烧好饭菜,就去院子里给鸡鸭鹅和食。喂完它们,就开始唤我们起来了。起来后一堆活儿呢,要穿衣服、叠被子、刷牙洗脸、放餐桌、拿碗筷,准备吃饭。

某一个人赖床,会拖慢全家人吃饭的时间。

只是,妈妈的呼唤声总是温柔的,舒缓的,所以,只要我把头缩进被子里,就可以当作没听到,继续睡上一会儿。

爸爸起得比妈妈晚。

他醒了第一件事是上厕所,然后拿起扫帚打扫院子,连东房山的鸡架、鸭架,正房的窗根底下和大门外面,都打扫得干干净净,连根草刺儿、小土块、小石子都没有。

爸爸扫完院子,把竹扫帚杵到墙垛上后,会咳嗽一声清清嗓。

我总会被这一声咳嗽惊醒。清完嗓,爸爸会用力跺几下脚,这样就能把鞋面的灰土震落下去。

爸爸跺几下脚,我的心就跟着颤几下。

坏了,坏了,爸爸要进屋了。如果看到我还没起来,他会骂人的。

我挣扎着,把头钻出被窝儿,用尽所有力气将上半身拽起来,制造正在起床的假象。

哥哥姐姐总会抢在爸爸进屋前,穿好衣服下地,做出一副早起来了的忙碌样。留我一个人在炕上,迎接爸爸的炮火。

爸爸进厨房,打水洗脸,推开里屋门拿毛巾。如预想的一样,他会喊:“怎么还没起呢?都啥时候了呀?”

我睡眼惺忪地坐在被窝里,困,顶嘴:“这不起来了吗?”嗯,我知道,严格说来我只起来一半。

无论是上学日,还是节假日,在家里都是没办法睡懒觉的。

起床是一件艰难的事情。当然,有一种情况例外,我会很快起床,那就是家里来外人。

通常,妈妈是知道会来什么人的。种地、施肥、割地、秋收、打苞米……农活都是趁早去干,帮忙的邻居或亲戚也会一大早上就过来集合。

只要妈妈喊:快起来吧,人们马上要来了。我就会瞬间清醒,再不情不愿,也会飞快地穿好衣服。

之所以一听到来人就如临大敌,着实是被堵过被窝的场面太可怕,留下了心理阴影,一提及就心有余悸。

“不速之客”从不会提前打招呼,有时是还铁锹、锄头;有时是借鸡蛋、白面;有时是商量事情。总之都是有着理由的。

只要大门开着,厨房窗户往外咕嘟咕嘟地冒着热气,鸡鸭鹅饿得嗷嗷叫……各种迹象表明主人家起床了,他们就好意思大步流星地往里闯。

爸妈无法预知他们会来,大黄狗虽然会及时发出狂吠来通知我们,但不足以阻挡他们的步伐。叫得再凶,邻居和亲戚都不害怕被铁链拴着的土狗。

是爬起来穿一半衣服,被逮个正着;还是窝进被窝里装睡?我倾向选择后者。抱有侥幸心理,也许有人会注意到孩子们没起床,贸然进屋不太礼貌,在院子里跟爸妈说几句话,就把事情解决了。那样我就不用狼狈起身,可以像什么都没发生一样,继续赖会儿觉。

只是我的祈祷很少灵验,他们会叮叮当当地走进里屋,在爸妈的礼让下,大剌剌地坐到炕头,慢悠悠地说着事儿。

有时,人会一屁股坐在我枕头旁边。炕沿被压着,猛地往下一沉,我的头也跟着忽悠一下。完了,事情越来越糟糕了。

一时半刻不会起身的客人手不闲着。像二爷或张二婶,会抽纸旱烟。呛人的浓烟一股股地冒着,顺着被窝的缝隙往里钻。那是我留着喘气的秘密通道,可不能成了烟道。我只能悄悄掖严缝隙,在空气混浊稀少的被窝里练闭气功。

像小叔或矫三哥,就是手欠,会故意去掀我捂在脸上的被子,嘿嘿地坏笑:“还没起来呢?被堵被窝儿里了哟。”为了捍卫我的尊严,我像个战士一样,死死地抓住被里,不让它离开我不能见光的头颅。

其实他们不会掀起整个被子,只打算掀起一个被角来吓我。真吓到我了。

我把整个身体像蚕茧一样紧紧裹在被子里,头发滚得像捆乱草。像块砧板上的猪肉一样任人宰割的感觉真凄惨。

妈妈知道我怕极了早上来人,有时为了让我快点儿起来,会大声地喊:“来人了来人了,快起来。”刚开始,我被吓醒,眼睛睁不开呢,能鲤鱼打挺似的蹦起来,麻利地穿衣服。

两次之后就知道是妈妈在骗人,赌气,宁可被爸爸骂也不肯早起。谁是狼来了的受害者?于是我又多一次被堵被窝的经历。

如果我四五岁,不会在乎,可我已经是五年级的“大学生”了,怎么可以这样对待我呢?我伤心极了,号啕大哭一场,叫嚷着想有一间属于自己的房间,哪怕像隔壁胖丫家那个黑不见光的偏厦也行。

胖丫家的爷爷瘫痪几年,大白天病歪歪地占着大炕不好看,胖丫爸就把厨房隔起来一小半,够放一张单人木床的地方和能容人转身的过道。

我曾经偷偷掀开那个偏厦的门帘往里瞧,被胖丫打了手。只记得一股难闻的味道,里面黑乎乎的,什么也看不见。

爸爸说不可能,咱家厨房小,可没地方。妈妈觉得只要我早点儿起来就什么问题都没有了。她喜欢现在这座房子,比起她刚结婚时住的泥坯房强得不是一星半点。

家里发生过很多大事,妈妈很少用年份标记,而是用我的年龄。比如,她会说:“咱家买黑白电视那年,是香梨五岁时。大家忙乎着搬电视、看热闹,大门外面过卖麻花的,那老头就逗她,让她买。她跟我要钱,我哪有钱,她就躲在墙根底下哭,嘴里嚷嚷:有钱不买麻花,买破电视。”

每次妈妈提起这件事,大家都会哈哈大笑,笑我的愚蠢。我也跟着笑,那时真不知道电视那么好看,麻花吃完一顿没有了,电视只要有电就能一看再看。

妈妈会说:“咱家盖房子那年,是香梨三岁时。把泥坯房扒掉,盖成了三间红砖房。多结实、多宽敞、多亮堂的房子。”妈妈感叹。

二

有一天放学回家,发现家里来了客人。是奶奶表妹家的儿子,住在邻村。妈妈让我叫他表叔。

妈妈打发哥哥去村里小商店去买花生米和干豆腐,烫了半盆白面,在园子里割了一把韭菜,煎了两个鸡蛋搅碎,和馅,烙合子。

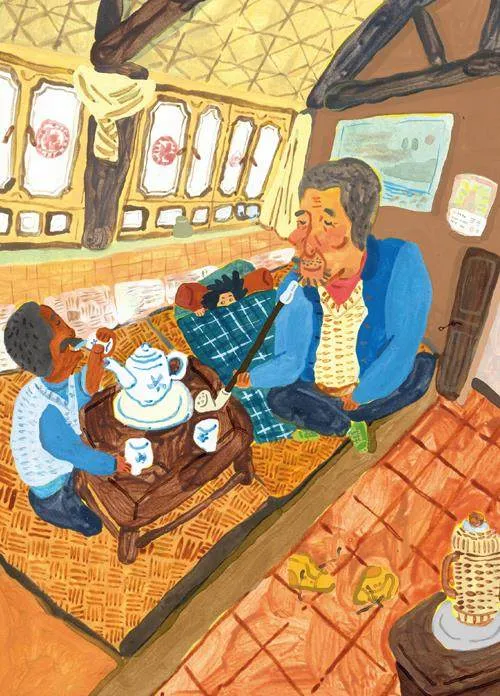

等哥哥回来,妈妈炒了花生米,裹了糖霜;揪了两根尖椒,炒了干豆腐。温了一壶白酒,爸爸和表叔两人喝酒吃菜。

妈妈让我和哥姐出去玩,免得我们影响大人们说话。我不愿意,眼睛直直盯着大人们筷子上的韭菜合子,抓心挠肝的难受。焦黄的饼皮、翠绿的韭菜、金黄的鸡蛋,一口咬下去,合子没了一半。大口咀嚼,差点儿嘴角流油,太诱人了。

我数着大人们吃掉了几张饼,用来盘算盆里会剩几张饼。生怕表叔和爸爸吃完,一张饼都没剩。

妈妈叹口气,夹了一张韭菜合子放在饭碗里给我,让我慢点儿吃,烫。我高兴得猛点头,特别乖巧地坐在墙根的小板凳上,沐浴着夕阳的余晖,吃着酥香的韭菜合子。

吃上东西,心就不慌了,也有心情听大人们都在聊什么了。原来,爸爸要让表叔做一道放在里屋炕上的隔扇。

表叔说好,等吃完饭他就量尺寸。样式就做折叠的吧,不用时一折叠起来,不碍事,房间看着敞亮。如果做固定的,里屋隔成两间小屋,太憋屈了。

爸说你懂行,听你的。其实,我们村上也有木匠,李三,你知道不?表叔说知道。爸说我俩关系还不错,街坊邻居论着也沾亲带故,可咱俩是实在亲戚,我有活儿得找你,把这钱让给你挣。

表叔说其实大哥你不找我也没事儿,咱两家的关系没说的,怎么样都行。

爸说那倒是,你得多久能做好,我这着急用。

表叔说快的,但我手上没有好料子,你得容我空,等我做好就给你信儿,你找车来拉。

爸说好,把酒干了,你给大哥把活干好,工钱肯定不差你的。

那天,表叔吃掉了饼盆里最后一张饼,东倒西歪地离开了我家。哥姐回来吃饭时差点儿气哭。妈妈答应我们,第二天一早再做韭菜盒子。

只是,我们吃到的韭菜盒子跟表叔吃到的不一样。因为妈妈用了不同的食材。

面是自家麦子磨的,为了量多,少扒去两层麦皮,面色发红,口感粗糙,没白面好吃。馅里没放鸡蛋,全是韭菜,自家园子里的,割完一茬还有一茬。妈妈用很少的油烙盒子,怕不熟,烙得时间久些,有的饼皮都焦煳了。

爸爸喜欢睡热炕,炕头向来是他的领地。妈妈挨着爸爸,姐姐跟妈妈亲近,挨着妈妈。我就挨着姐姐,留出一个人的空当,哥哥睡炕梢。

爸爸说隔扇做完,我和姐姐就睡在里间,外间睡爸妈和哥哥。太好了。我再不怕在被窝里被人一览无余、一目了然了。

全家最热烈盼望着隔扇做好的人是我。其次是爸爸。他隔三岔五就骑自行车去表叔家,每次带回的都不是太好的消息。

表叔准备的木料不太适合,比较硬,不好操作,价钱还贵。半个月了,才做完两扇门。过了一段时间,六扇门倒是做完了,就是没装合页呢。又过了几周,合页装完了,还没刷漆。后来漆刷完了,黄色的,味道大,得晾一段时间。

表叔跟爸爸说不是他磨洋工,不出活,只是家里事多,忙不过来。

爸爸跟妈妈说就是表叔手艺不行,为人还疲懒。

表叔在外面学了几年的木工活,爸爸以为他出师了,结果是个生手。隔扇是表叔接的第一桩活儿。

盼了又盼,终于有一天,爸爸套了爷爷家的白马车出门,拉了隔扇回来。

两米宽的大木框里一共是六扇小门,用合页钉到一起,可开可合。没有任何花纹或图样,就是简单的木板门。

隔扇安装好,爸爸皱起了眉头,说表叔做工太粗糙,木头结疤都露在外面。刷漆薄厚不均匀,合页也不灵便,设计蹩脚,要把门提起来几公分,才能推动着折叠起来。

隔扇门很重,我试了一下,根本折不起来,只能爸爸来做这项苦差事。晚上打开,早上折叠,不只麻烦,不小心还会夹到手。爸爸的左手小指被夹得青紫,右手还被门上的木刺剌得冒血。

妈妈心疼爸爸,说这样的东西不能给他工钱。爸爸说不给钱说不过去,就当吃亏买个教训吧。

比起隔扇散发刺鼻油漆味,最可怕的事儿是哥哥睡不了热炕。毫无预兆地流了两次鼻血,出血量很大,用手捏住鼻孔,血就从嘴里喷出来了。大家都害怕了,赶紧把隔扇卸下,扔到下屋里去。哥哥睡回了炕梢,就没再流鼻血。大家松了一口气,不幸中的万幸。

谁能料到白花钱找了罪受,可惜世上没有后悔药。都怪我,当初非要睡懒觉。我很愧疚。

有一天晚上,爸爸突然在饭桌上宣布:咱家要盖房子。什么房子?大家都激动起来。

爸爸说,下屋太小了,放下了粮食,放不下农机。房西的木棚子年头儿也久了,漏风漏雨的,不如干脆拆了,盖两间仓房。仓房用一间放播种斗和化肥,另一间就给香果姐俩住吧。

天降横福,幸福真是突如其来呀。开心。好开心。我挥舞着筷子在屋里蹦了起来,然后问爸爸,这回找的人不会像表叔一样不靠谱吧?姐姐倒是不愿意,她可不想离开妈妈。

爸爸说都是活好得出名的。放心吧。六月天,地里没什么大活儿了。盖好房子养养,秋收之前就能入住了。

三

自从要盖房子后,家里真是日新月异地变化。放学回家,菜园被铲掉一半,码了整整齐齐的红砖。过了几天,木棚子里又卸了一大堆水泥。之后几车河沙和黄土把院子里堆得挨挨挤挤。

妈妈抱怨说都没有落脚的地方了。脸上却笑着,手里的活不停。

盖房子要先挖地基,爸爸提前两天去亲戚邻居那里打招呼。开工那天,一大早壮劳力们都过来帮工。这回我可不嫌弃他们来得早了。

我早早爬起来,帮妈妈给鸡鸭鹅喂食,掸柜盖的灰尘、扫地上的烟头和泥土,烧水灌暖壶里。他们要用热水泡浓浓的红茶喝。

大人们有大人们的活计,小孩子可以做些力所能及的小活儿。

挖好地基,成名的瓦匠们就上门了。他们背着泥板和铲刀,还有一些我不知道干什么用的东西。我好奇地凑上去围观追问,被妈妈一把拽走。施工重地,小孩子不要凑热闹,碍事,还容易被误伤。

瓦匠砌墙忙,爸妈就当小工。担水、和泥、倒泥。爸爸一手提一桶水,健步如飞,半滴都不洒。他拿着铁锹大力搅拌泥浆,汗珠顺着脑门儿往下淌,泥浆和得稀稠恰当。

妈妈手脚麻利,往胶皮桶里盛泥浆,爸爸拎着桶往瓦匠那里送。两个桶轮流,谁都闲不着。黄泥供应充足,瓦工也不好意思拖拉。

吃饭时,瓦工说:“给你家干活真累人。”因为是按天算工钱,活干得多,我家合算。不过他们也说:“你爸懂活计,不瞎指挥;你妈饭菜烧得香,这活干得痛快。”

都说罗马不是一天建成的,房子自然不是一天盖好的。断断续续,到了七月,收完麦子,有时间上梁了。奶奶特意拎了一瓶酒,去后街大仙家算了个良辰吉日。

那天的盛况我没看到,学校还没放暑假呢。印象深的是回家就看到,一栋只缺窗户门的完整红砖房。房子前面地上落了一层暗红色的爆竹纸屑。

新房子要好好晾晾才能进行下一步装修。爸爸说趁这工夫,干脆把整个院子都重修一下。先动的是院墙。

之前,院墙是土坯垒的,矮矮的。视线没有遮挡,在屋子里看门前的路,谁家孩子跑过去,谁家老母猪出来溜达,谁家几点下地干活儿、几点收工,都瞧得清楚。

过路的人也爱往院子里瞧,反正走着也无聊。院子里多少鸡鸭鹅,庭院里晾晒多少粮食,角落里放了什么物件,甚至,屋里是否人影攒动也显露无遗。

经过数年的风吹雨打,墙体变得薄弱倾斜,岌岌可危。妈妈最常嘱咐我们的话就是离墙远些,怕我们被倒下的墙砸到里面,严重会要命的。

这回爸爸没有雇瓦工,他说砌院墙这活简单,技术含量低,这些天看瓦工干,他早学会了。能自己干就不让别人把钱挣去。这是爸妈的生存原则。我想,可能还有表叔的事影响,信错人还不如信自己。

爸爸确实聪明又能干,妈妈有眼力见儿,从不拖后腿。两个人配合,刚开始进度缓慢,后来就很快完工了。东面院墙是邻居家的,不能动。所以,爸妈要修三面墙。三面墙得有一百多米长呢。

盖完仓房剩了一些新砖。爸爸在买砖时早有规划。砖形完整,颜色鲜艳的红砖用来砌南大门两边的院墙,高高的,宽宽的,看着特别气派。

院子西边的墙和房后的北墙用的是低价砖,烧窑时扭曲变形的残次品。爸爸说不耽误用的。墙根还用了一些大块的石头打底。石头和废砖都奇形怪状的,爸爸却把它们垒得错落有致,又用水泥勾缝,看着特别敦实。

爸爸说,慢些不怕,主要活得干好。院墙修坏了可不是闹着玩的事儿。慢工出细活,正好。那些天,天上跟下火似的,爸妈眼见着黑瘦下去了。

哥姐只要有时间就过去帮忙,压水、抬水、搬砖。双手都磨出来水泡。我掌心也磨出来一个水泡,哭唧唧,只愿意做烧水、泡茶、递米尺、抻线校准的轻松活。爸爸也不强求我,大概觉得我还小。这时候,我真庆幸自己是个小孩子,做大人太辛苦了。

红院墙建好后,整个家看着都不一样了。之前像个小步兵,破衣烂衫,就仗着干净撑着精神头。如今就像穿上铠甲的将军,不言不语就有气势,不容小觑。

爸爸还修了菜窖。之前的土菜窖不够结实,怕水淹。别人家有小孩在土菜窖上蹦,不光把储存的菜都砸烂了,孩子还摔断了腿。所以,我们被勒令绕土菜窖老远走。

砖砌的菜窖是肚子大口小的葫芦样。窖口高出地面一截,防水,防土,干净,保温。

修完院墙和菜窖,新砖用完了,剩了一堆旧的碎砖头。爸爸不浪费,把碎砖一点点地拼在庭院里。以前一下雨,庭院地面就变得泥泞,有了红砖路,我开始喜欢下雨了。

雨水会把庭院浇得亮晶晶的,冲去浮土,砖块的颜色变得特别鲜艳。冒着雨跑出去,光脚踩着雨水玩,特别有意思。如果雨下得大,趴在窗台边,看风雨拍打着院子,心里一点都不慌。

雨停后,房顶上的雨水顺着屋檐流淌下来,一滴滴地凿在砖上,溅出一朵又一朵晶莹的花。水滴石穿。以后砖面会被凿出一排排小坑洞来吧。

八月,爸爸给仓房安了窗户。窗户扇是城里亲戚淘汰的物件,亲戚搬家时,爸爸去帮了几天忙,拉回来的。没有什么东西是废物,只是放错了位置。

爸爸给窗户扇刷了草绿色的油漆。我喜欢这种颜色,有生机勃勃的感觉。

晾油漆的工夫,爸爸搭炕。在房间一角搭半截土炕,炕头又垒了一个小火炉,坐只水壶烧些水洗手洗脸,很方便。炕沿底下也留一个灶口,能一次塞进去半捆玉米秆或玉米棒。冬天屋子冷炕凉,用灶口烧,省事,还上火快。

炕连烧了三天,湿黄的泥变得灰白,空气中潮湿的味道消散尽了,炕就算干透了。

爸爸翻出过年时剩的旧书纸,开始糊墙。用白面打的糨糊,薄薄一层也很有黏性。妈妈刷糨糊,我负责运送,爸爸站在凳子上糊墙。爸爸的墙一向糊得好,横平竖直,每一张都对称,墙面还平整服帖,没有气泡残留或鼓包。

妈妈赶集扯了两块碎布头,绿色的底色有竹子和仙鹤,挂在绿窗户上特别搭配。

奶奶家有一张年代久远的脚柜,爸爸讨要来,刷了绿油漆,像新的一样了。

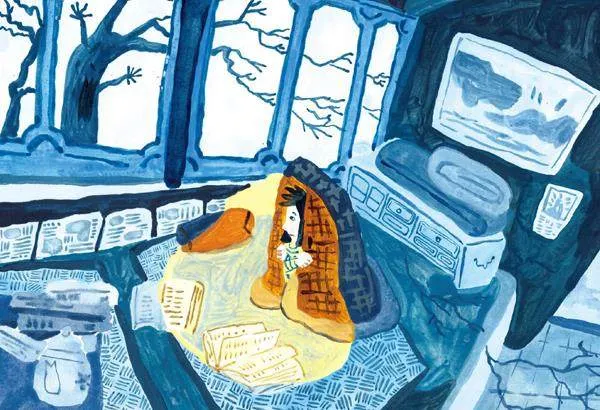

脚柜放在窗台旁边,我把妈妈不用的包袱皮铺在柜面上当桌布,写作业时不凉胳膊。我又悄悄地把家里的“闲书”都运过来,摆在柜上。《西游记》《老残游记》《红楼梦》《四角号码字典》《比喻句大全》《奥林匹克竞赛题集》……它们竖着立,整整齐齐的,像乖顺的小兵,任我差遣,让我心安。

铺上炕席,挪过被褥,我的新家就可以入住了。

四

准备入住那天,天气特别热。妈妈说晚饭就在院子里吃吧。好啊,好啊。大家赞成。

待夕阳落下,暑气渐消,暮色渐起,爸爸赶紧把餐桌放在红砖上。餐桌上是一盆嫩玉米,另一盆里有紫茄子、黄土豆、青辣椒、绿葱叶,搅拌均匀,舀上一大勺妈妈酿的黄豆酱。一口玉米,一口土豆泥,香得差点儿咬掉舌头。

狼吞虎咽地饱餐一顿。撤去碗筷盆碟,妈妈端上了一盘西瓜放在饭桌上。用冰凉的井水泡了一下午,甜甜凉凉地又起沙,肚子撑也能啃下去。

夜风习习,月色如洗。我们坐在院子里,看着高高的院墙,平整的砖路,生机勃勃的菜园,心里无限满足。

我觉得最快乐的是我。不跟爸妈住在同一个屋檐下,真是自由。我可以在炕上横躺竖卧地看小说、吃零食。没人盯着我的举止来管束。

姐姐不跟我说话,看不惯我的言行举止,也只会瞪我,给我几个白眼,鼻子里发出愤怒的哼音。

她在生气。因为她根本不想离开妈妈,不想来仓房住。坐西朝东的仓房空气阴凉、光线幽暗。

爸爸执意让她过来,说总不能让妹妹一个人睡吧。新房间,对于我,是自由王国;对于姐姐,却是发配流放地。

除了吃饭,我就在我的新房里窝着;姐姐是除了睡觉,根本不会踏新房里一步。

姐姐晚上总睡不好,一会儿说屋里有老鼠,一会儿说屋外有小偷。灯关了开,开了关。惊醒的她会暂时忘记跟我的仇怨,抓着我的胳膊,让我听声音。是不是有老鼠的啮咬声?轻悄的脚步声?大门的锁链响?狂乱的狗吠声……

我眯瞪着眼睛,努力维持三秒钟的清醒,勉强侧耳倾听。什么声音都听不到呢。

姐姐甩开我的胳膊,说我一点儿用也没有。我不管,一转头,睡得黑甜。

姐姐愤愤不平,说傻人好养活啊。我跟妈妈告状,我姐骂我是傻子。

妈妈安慰姐姐说,别害怕,你爸一晚上出去多少趟呢。

这话驱散了姐姐的一些恐惧,一周后,她睡得踏实多了。不过,也可能她太困了,熬不起了。

本来爸爸规定我和姐姐轮流负责烧炕。姐姐说我都不愿去住,为什么要烧?谁愿意住,谁就应该烧。

妈妈说别吵了,我有时间,谁都不用,我烧。

我不好意思给妈妈增加负担,就当是自由的代价吧,我来烧炕。

其实,烧炕不辛苦,还有福利。在鸡窝偷摸个鸡蛋,用井水洗净,扔进水壶里煮熟。煮鸡蛋可真香。家里要有人过生日,或者过节才会吃鸡蛋。

当然,不能总偷鸡蛋,妈妈对于每天会捡多少鸡蛋,心里是有数的。不煮鸡蛋,我就用灶膛烧土豆。扒去黑乎乎的煳皮,露出黄嫩嫩的土豆,冒着热气,咬一口,香甜软绵。

有一天,风大,烟囱抽力大。我怕后半夜冷,就多烧了半捆柴。

不料,坏事了。睡着睡着,就听姐姐喊我。我以为她又听到什么莫须有的声音,没理会,翻身,捂着耳朵接着睡。

一觉到天亮,发现姐姐不在身旁。再一看,她的被褥都没了踪影。

姐姐被偷了?我吓了一跳,赶紧跑回主屋去喊妈妈。结果,一进主屋,就看见姐姐的半张脸埋在枕头里,睡得正酣。

我小声问妈妈,姐姐怎么跑回来睡了?

妈妈说你呀你,到底睡得多沉呀?

原来,半夜时分姐姐发现炕热得过分,爬起来一看,褥子底下的炕席都煳了一块,隐约还有着火星。

她喊我起来,结果没喊起来。她舀了两舀子水,浇在火星处,总算灭了火。但炕没法再睡人了,她就夹着被褥回主屋了。

我跟爸爸说,就不要让姐姐陪我了。我一点儿也不怕。

妈妈说,等过几天我再编张新炕席,换过了,再让你姐姐过去。

我说不用换,不用换,不耽误我一个人睡。爸爸说先试试吧,害怕了再说。

其实,在姐姐离开的第一晚,我是害怕的。

很奇怪。以前,晚上跟姐姐在一起,总是她表现得很害怕,怕黑,怕鬼,怕坏人。完全没有平时对我张牙舞爪的凶样。

一旦姐姐害怕,我这个笨笨的妹妹就派上了用场——壮胆。我也就在那个时候才能有机会嘲笑姐姐几句。姐姐也能屈能伸,咬牙忍着,打算等到白天时找我算账。不怕,等到白天她就忘了。

可是姐姐不在,我一个人在房间里待着,突然觉得心里慌慌的。

窗外的风很猛,呼啦啦地吹动着窗棂,仿佛是一只怪物的巨手,撼动着窗户,打算爬进来。黑漆漆的夜幕里像是蹲着一只邪恶的怪物,它虎视眈眈地盯着我,想趁我不备来偷袭我。

我想把头窝进被子里,但又害怕太被动,没办法防御。

当我侧耳倾听外面的声音时,外面太吵了。除了风声,似乎还有躁动的虫鸣狗叫,或拖沓或粗重的脚步声、私语声,玉米秆被拖着走的沙沙声。那些声音时隐时现,若有似无,让我的心遭受一波又一波的恐怖袭击。

我开始想念姐姐。原来不是她太胆小,换谁都一样。我也是仗着有她操心,才没察觉到害怕。

我想回主屋找爸妈,又不舍得这来之不易的自由空间。原来,除了烧炕,恐惧也是代价。

睡不着,就看小说。看得入迷,沉浸在武侠世界里,半晌,抬起头,外面风平浪静,声音都消失了。

原来,疑心生暗鬼是有道理的,只要我不害怕,就什么都不会发生。

害怕了两天后,我就适应了一个人的夜晚。不过,也渐渐发现了妈妈的谎言。

自从我独睡之后,就打算着要睡一个大懒觉。

妈妈说,就算没人会去堵你的被窝,你也会饿呀。吃完了再睡,睡得踏实。

我信了。结果吃完饭发现,睡意都跑没影了,压根儿就不想再去睡懒觉了。

之后,我坚持不起来吃早饭,睡到自然醒。怕耽误上课,特意选了星期日。

爸爸真看不惯孩子早上不起床,“黎明即起,洒扫庭除”是做人的基本原则。爸爸敲了一次门,我不情愿地答应着,身体却不听使唤,起不来。反正门锁着,爸爸进不来。

没等爸爸大发脾气,妈妈就跑过来劝,说她一直盼着睡懒觉,就让她睡一次吧。

爸爸说总睡懒觉的孩子会没出息的。

妈妈说就今天,睡够了,她就不睡了。

妈妈真好。浮起这个念头之后,我就立刻浸到黑沉的梦乡里去了。

醒了。睁开眼睛。屋子里一片明亮,窗外也明晃晃的。什么时间了呀?肚子咕咕叫,饿得疼。

爬起来穿衣服,去井边刷牙洗脸。跑去主屋,一个人都没有。大家都去哪里了?

翻厨房,有凉的高粱米饭,一把葱叶和几块咸黄瓜。舀了一碗饭吃。凉饭有些扎嘴,还蜇胃。我想念热乎乎黏稠稠的米粥。

吃过饭,我开始找爸妈。去菜园,没有人;爬房后的院墙看,园田地也没人;去大门口来回张望,没有人。有人路过,我也不敢问爸妈的去向,万一引狼入室怎么办?

在主屋待着,百无聊赖;回自己房间,心神惶然。在我睡懒觉时,发生了什么事情?是好事,还是坏事?以后可不能睡懒觉了。被大家抛弃的滋味真不好受。

好在,很快门口传来动静,爸妈和哥姐回来了。

我气势汹汹地冲过去质问他们去哪儿了,他们笑嘻嘻地说去奶奶家了。

妈妈还笑话我,总算睡醒了,还以为你要睡到吃中午饭呢。我委屈,觉得自己被忽视了,可细想,不是自己求大家忽视我,以便安稳地睡一场懒觉的吗?无语。

之后,我再也不敢睡懒觉了。还是跟着全家人的步伐,起床、吃饭、出门才心安。

在主屋睡时,我那么盼望离开;等离开主屋,我又格外想念它。

我很怕仓房变成一座孤岛,但实际不会,因为爸爸时不时就搞突击。

大晚上,我躺在被窝里看武侠小说,爸爸会突然敲门,问我在干什么。我不耐烦地说当然在写作业呀。

爸爸说我不信,快点儿开门。唉,我怀疑他是外星人变的,无所不能又无所不知。

我着急忙慌地把小说塞进被窝,嘟嘟囔囔地去开门。爸爸可不会被我的小把戏迷惑,他像一座巨塔站在门口,扫视一下房间,径自掀开被窝。

唉,梁羽生的《牧野流星》四本,暴露在明晃晃的灯光之下。

没废话,没收了。倒是没挨打。爸爸喝令:关灯,睡觉。

之后,我还会偷看小说,但会谨慎些,听到爸爸出主屋的关门声,赶紧关灯。

有时是虚惊一场,爸爸根本没有进屋查看的打算;有时,我压根就没听到任何声音,爸爸就到了门前。不知是爸爸有意地轻手轻脚了,还是我看小说太沉迷了。

妈妈在我的西窗根底下,扬了两把牵牛花籽。几周时间,碧绿碧绿的藤蔓蜿蜒而上,粉紫色的花瓣在凌晨四五点就娇艳开放,把窗外风光装点得格外美丽。隔着窗对着它们背课文,效率格外高。

去河边,捞了两条小鱼,拔了几根水草,还捡了很多漂亮光滑的石子。大石子就摆在书堆旁,做镇纸;小石子就放在玻璃瓶里,摆在窗台上。

傍晚,金黄色的阳光穿过铁栅栏,照进房间里,玻璃瓶里发出金黄的光晕。小鱼快乐地在玻璃瓶里摇曳,跟水草玩捉迷藏,吐着泡泡。我坐在脚柜前,看着余晖里的景物,感慨这样安静的时光真美好。

五

我在仓房里写了好几大本日记,和几篇半途而废的长篇小说,直到中考之后离开家。高中时月末假只能在家住一晚,早上早早赶车返校。仓房没人住慢慢就成了杂物间。

大一那年五一我回家。一进大门,发现家里正在盖哥哥的婚房,仓房被拆除,已成一片废墟。那一刻,忽然觉得心里缺了一块儿,怅然若失。

从那时我就隐约明白,外面的世界才是我的归宿,我要在茫茫江湖中闯荡漂泊,然后建造一间属于自己的房子。

当然,现在的我在城市里有了自己的家。衣食住行享受着便利条件,身心也遭受着发展附加的侵害:雾霾,尾气,拥挤和高消费。我时常想念老家。

老家已不复儿时的模样。撒欢捞鱼捡石子的小河已经变成废水沟;捉虫采蘑菇的树林带已被砍伐殆尽,成了开荒地;一条条田间小路和壕沟都被玉米秆占据,长得像欲望一样紧密繁茂。

只有正屋还在,只是前几年装修过,通了自来水,吊了棚,铺了瓷砖,墙壁贴了PVC板,安了空调和热水器。环境不比城里的差。

每次我回娘家,跟爸妈睡在正屋,难得的踏实。火炕滚烫,烙得每个骨头节汗毛孔都舒坦。

也许,我想念仓房,只是想念那时的时光,想念爸爸和妈妈,感恩他们为我建造过一座王国。那时,大家都在,没有各奔东西,也没有生离死别。那时,生活虽艰辛疲累,但大家都很快乐,对未来有着各种各样的期望……