我们该如何讨论死亡?

2023-04-12贾昊宇

贾昊宇

小敏(化名)是初中二年级的学生。这天,她回家后,发现陪伴自己长大的宠物永远离开了。小敏极难过,无助中想找父母倾诉。但父母认为提死亡是种忌讳,所以未与女儿谈论很多。小敏不知道该如何面对这件事,也因无法处理自己的负面情绪而变得沉闷。

许多家庭对死亡的避讳,让青少年缺失了接受死亡教育的契机。其实,引导他们正确面对死亡,化解可能的悲伤情绪,培养珍爱生命的观念,非常有必要。

死亡教育最早于1977年由美国学者列温顿提出,他的解释是:向社会大众传递适当的死亡知识,以转变人们对死亡的态度和行为。此后,欧美国家先行在学校中开展了死亡教育课程,引导学生反思生死关系。

青少年该如何与身边的亲人朋友讨论死亡这件事,就显得尤为重要。

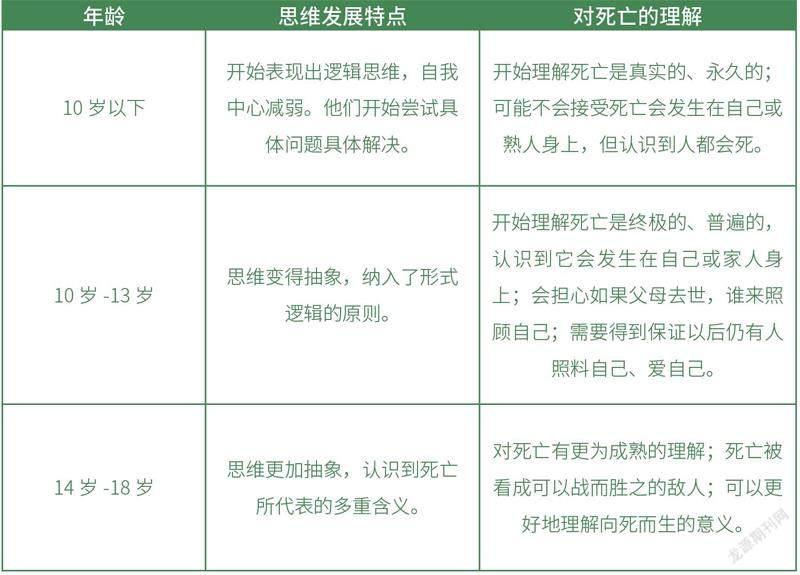

当下心理学界对个体早期认知发展的研究证明,未成年人对死亡的认知会随年龄的改变而改变。所以,我们要明确自身对死亡的认知处于何种阶段、这个阶段有何特征,以便更好地理解死亡。

以下是多数同学在不同年龄段对死亡概念的认知及思维发展特点。当然,每位同学的情况不同,你的理解也可能不在所处的年龄段,需要看看其他年龄段的情况。

死亡难免与悲伤、难过相伴。

许多同学第一次直面死亡,通常是家里老人的离世和身边小动物的离开。这时,我们要认识到,面对死亡,自身有情绪上的波动并不可怕,重要的是要主动与家人建立起安全型的依恋关系,在支持中寻求情绪疏导。

亲子依恋关系指孩子和其照养者之间存在的一种特殊的感情关系。它产生于亲子的互动过程中,是一种感情上的联结和纽带。

美国学者安斯沃斯对依恋关系的研究表明,亲子的依恋类型可以分为回避型、反抗型和安全型。回避型和反抗型的孩子会表现出对父母互动的躲闪、发怒等表征,这两种类型都属于不安全的依恋关系。

安全型的依恋关系则表现为亲子双方能够为对方建立安全基地,在遇到困难情景时可以较快平静下来。当然,这种依恋关系的建立,也需要我们对父母开诚布公。例如,当我们面对死亡时,不要羞于向家长表达自己的情绪状态,你可以明确地说:“妈妈,我最近因为这件事感觉心里不舒服,但我不清楚自己该怎样处理和面对才是合适的。”这样,家长便可直观了解你当下的状态,进一步反思过去的传统想法。

作为青少年,我们需要来自成年人的帮助和支持,让家长明确意识到关于死亡这件事需要他们与孩子共同面对,在互相支持的安全型依恋关系中宣泄掉负面情绪。

死亡話题会牵涉到人生方方面面。我们需要在以下几个核心主题的探讨中,认识到死亡背后也蕴含着生命的新生与延续,尤其要珍视生命。

首先,死亡对于地球上所有生物而言,是必然的自然规律,不管是动物还是植物,都会经历生老病死的自然法则。我们要认识到,远古时期就有很多动植物因环境改变而自然灭绝,近代也存在着很多物种因人类行为影响,走向了灭绝或濒危的境地。人类不仅需要关照自身,也要关注到其他生灵的生命。

这要求作为自然界一份子的我们,应该对所有生命都保持一份敬畏之心,从小事做起,尊重爱护身边可以接触到的动植物。此外,你也可以在学校课堂中与老师、同学积极讨论,以死亡作为切入点深化延伸到对生命的关照。

其次,我们要对与死亡相关的文化礼仪和沟通方式进行了解。文化礼仪方面,生活中不避讳谈死亡,并不意味着可以不遵守中国文化中关于死亡话题的相关规范。如何正确地理解死亡,怎样恰当面对日常生活中的各种情景,都是我们需要注意的问题。例如,在他人面前直接说“死”字,有时会引起对方的不适,在某些情境下也是一种不礼貌的行为,我们可以用“离世”“身故”等更委婉的方式来表达。

当身边好友对此无助时,你可以与他进行恰当的沟通交流,告诉他“如果想要聊天,可以找我”。这种共情的表达在增加友谊的同时,也会帮我们共同化解死亡带来的悲伤,进一步理解死亡。因为我们对死亡的认知是不断变化的,需要在一言一行中慢慢感知、体会。

当然,在认知的不断变化中,我们要注意一件重要的事——追思和感恩先辈。你可以选恰当的时间,和家长们坐下聊聊天,了解先辈们的故事等。追思和感恩先辈是我们中华民族的传统美德,也希望你从中得到新感悟。

如果你和文中的小敏有一样的困扰,可将此文拿给家长,请他们阅读。因为这个话题,很有必要与家长一起沟通交流。我们希望能给你带来更多的帮助。

如果你在生活或学习中有烦恼与困惑,也可以扫码告诉我们,将有机会得到心理专家的解答文章。

(责任编辑 / 陈琛 美术编辑 / 胡美岩)