饲料油菜在新疆南北部不同模式下的产量及品质分析

2023-04-06杨金钰许咏梅张彦红

杨金钰,许咏梅,张彦红,周 勃

(新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所,乌鲁木齐 830091)

0 引 言

【研究意义】新疆属温带大陆性气候,年均温5.7~11.7℃,年均无霜期135~214 d,日照时数2 336.6~3 008.5 h,≥10℃积温3 224.4℃左右,作物可利用的光热资源十分丰富,可实现短周期收获和复种。新疆是我国占地面积最大的省区,纬度跨度较大,南北部气候差异明显,种植模式也有许多不同之处。丰富区域饲草作物种类及探索合理高效的种植生产模式,是促进畜牧业发展的有效途径。【前人研究进展】饲料油菜是一种十字花科芸薹属牧草,芥酸低而无辛辣和涩味、适口性好、硫甙含量低,牲畜采食后不会产生体内代谢的不良反应[1,2],又被称为“双低”油菜[3],具有粗蛋白、粗脂肪含量高、粗纤维含量低的特点[4,5],饲喂价值和经济价值较高,近年逐渐被推广应用[6,7]。前人在饲料油菜育种、栽培技术和饲用价值及饲喂效果评价等[6,8-10]开展了相关研究。【本研究切入点】饲料油菜在我国主要采用麦后复种模式于花蕾期收获,但目前缺乏关于正播或复播模式下于不同生育期一次或多次采收的研究报道,在新疆不同区域下产量和品质方面的对比研究尚少。新疆南部多以冬小麦-夏玉米复种、棉花正播或多年生林果种植模式为主,农区畜牧业饲草来源主要以玉米、小麦秸秆和苜蓿等为主;北疆则主要是冬小麦、春玉米、棉花等正播种植模式,以玉米、小麦秸秆或天然草场牧草为主要饲草来源[11]。畜牧业作为新疆的支柱产业,饲草年缺口达40×104t以上,而用于饲草生产的耕地面积十分有限,草饲争地矛盾突出。确定饲草种植模式,提高饲草产量和品质是解决农区畜牧业饲草短缺问题的重要途径。【拟解决的关键问题】研究饲料油菜在新疆不同区域正播、复播模式和不同采收次数下的生物产量、不同采收期的饲草品质,分析最高产量和最佳饲草品质的适宜种植模式及收获期,以期为饲料油菜在新疆南北部高产栽培及促进区域畜牧业发展提供参考。

1 材料与方法

1.1 材 料

试验分别在新疆南部的拜城县农业试验站、新疆北部的昌吉佳弘农场进行。

拜城农业试验试验站位于新疆南部阿克苏地区,天山中段南麓、却勒塔格山北缘的山间盆地,海拔1 200 m,属温带大陆性干旱型气候,年均气温7.6℃,极端最高气温38.3℃,极端最低气温-28℃,无霜期133~163 d,年均日照时数为2 789.7 h,年均降水量171.13 mm。该区域主要种植作物为玉米、冬小麦、冬、春油菜,主要种植制度为冬小麦-夏玉米1年2作(10月初播种冬小麦,次年6月初收获后复播玉米,9月底收获后播种冬小麦)和冬小麦-夏玉米-春玉米/春油菜2年3作(10月初播种冬小麦,次年6月上旬播种夏玉米,9月收获夏玉米,休耕,翌年春天播种春玉米或春油菜)。

佳弘农场位于新疆北部昌吉市,地处天山北麓,准噶尔盆地东南缘,属中温带典型大陆性干旱气候,年日照时数2 700 h,年≥10℃积温3 450℃,年平均气温6.8℃,年平均降水量190 mm,年无霜期160~190 d。该区域主要种植冬、春小麦、玉米、棉花、加工番茄等经济作物,主要种植制度为1年1作(9月底播种冬小麦,次年7月初收获后休耕;或4月中下旬播种春小麦,7月初收获后休耕,玉米5月初播种,9月底收获后播种冬小麦)。试验选用从华中农业大学引进的饲料油菜品种饲油2号。

1.2 方 法

1.2.1 试验设计

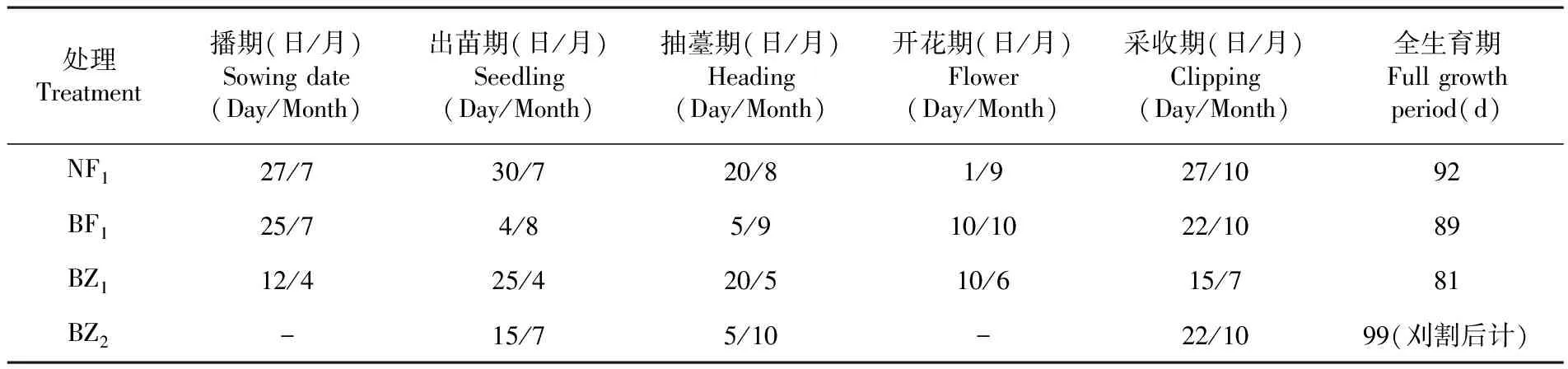

设正播(Z)和复播(F)2种种植模式。拜城试验站设复种模式下的一个处理,即复播模式下收获1茬(NF1)。试验小区面积20 m2,人工播种,设3次重复。昌吉佳弘农场设正播(BZ1,第1茬;BZ2,第1茬收获后继续进行栽培管理,收获第2茬)和复播(BF1)2种种植模式。采用3次重复区组试验,面积3 200 m2。机械播种,种植密度为2×104株/667m2,行距30 cm。表1

表1 各处理的生育期进程及采收期(2016年)Table 1 Growing stages and clipping time for different treatment(2016)

1.2.2 测定指标

分别测定不同采收期的株高、单株鲜重、干重、植株含水量、饲用油菜产量、品质指标(粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、钙、总磷、中性和酸性洗涤纤维)。采集各小区饲料油菜9株,分别称单株鲜重,105℃下杀青30 min,80℃下烘干至恒重,测定含水量;烘干重/鲜重得出干鲜比。测定各小区收获鲜草产量。

饲料油菜品质指标的测定[12]:采用凯氏定氮法测定粗蛋白质;索氏浸提法测粗脂肪;酸碱洗涤法测粗纤维;干灰法测粗灰分;原子吸收法测钙;钼兰法测磷。

1.3 数据处理

数据采用Excel软件进行处理和绘图,采用DPS6.5统计分析软件进行差异显著性检验(Duncan法,P=0.05)。

2 结果与分析

2.1 不同处理下饲料油菜产量构成

研究表明,饲料油菜在新疆南北部不同区域正播、复播模式下的生物产量差异显著。新疆南部复播模式NF1处理的株高为1.46 m,比其他3个处理显著高38%~80%。新疆北部复播的BF1处理和正播收获第一茬的BZ1处理的株高差异不显著,分别为0.9和0.99 m。新疆北部正播收获第2茬的BZ2处理的株高为0.28 m,显著低于其他处理。新疆南部复播模式NF1处理单株鲜重为0.769 kg,显著高于其他处理,新疆北部复播模式BF1处理次之,为0.297 kg,新疆北部正播模式BZ1和BZ2两处理无差异,单株鲜重均为0.05 kg以下。单株干重的情况与单株鲜重一致,即NF1>BF1>BZ1>BZ2。新疆南部复播模式NF1的植株含水量最高,为89.4%。新疆北部各模式含水量各处理间无差异,其中正播收获第1茬BZ1处理的植株含水量最低,为86.98%,显著低于新疆南部复播模式。各处理鲜草产量差异显著,最高的是新疆南部复播处理NF1,为7 923 kg/667m2,新疆北部复播模式BF1处理次之,为4 978 kg/667m2,新疆北部正播模式收获第1茬的BZ1处理位居第3,为1 243 kg/667m2,新疆北部正播模式收获第2茬的BZ2处理产量最低,为311 kg/667m2。新疆南北部两个区域相比,南部复播模式的生物量比北部的复播模式高40%,北部复播模式比北部正播模式高50%。干鲜比最大的是北部正播处理BZ1和BZ2,为0.13,显著高于新疆南北部复播的两个处理NF1和BF1。图1

2.2 不同处理下饲料油菜的品质

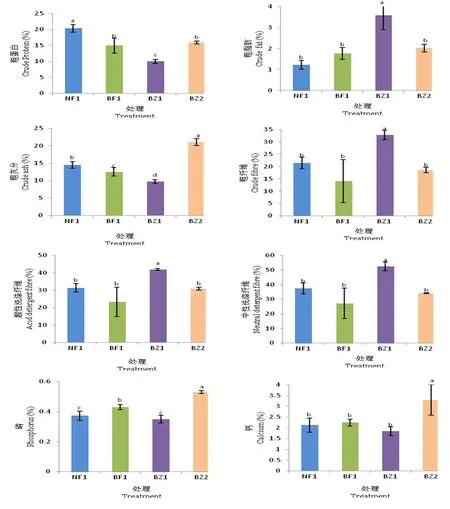

研究表明,饲料油菜植株中粗蛋白含量在10.01%~20.35%,含量最高的是新疆南部复播模式,NF1处理CP含量达到20.35%,新疆北部复播的BF1和刈割后收获第2茬的BZ2处理之间差异不显著,在14.93%~15.89%。新疆北部正播收获第1茬的BZ1处理的含量显著低于其他处理,为10.01%,在新疆北部正播收获第1茬情况下,饲料油菜的粗蛋白含量相比其他处理累积最少。

粗脂肪含量最高的是BZ1处理,达到3.59%,显著高于其他处理。其他3个处理间差异不显著,BZ2处理次之,为2.02%。NF1处理最低,为1.22%。

粗灰分含量在21.03%~9.77%,且各处理间含量差异显著,其大小顺序依次为BZ2>NF2>NF1>BF1>BZ1。粗灰分含量最高的是新疆北部正播收获第2茬的BZ2处理,比新疆南部复播模式下的NF1、NF2处理高10%~31%。新疆北部正播收获第1茬的BZ1处理的粗灰分含量最低,仅为9.77%,比刈割后收获第2茬的BZ2处理低56%。

粗纤维含量最高的是BZ1处理,达到32.83%,显著高于其他处理。NF1、BZ2、BF13个处理差异不显著,在21.47%~14.10%,显著低于其他处理34%~56%。粗纤维含量差异整体表现为复播模式低于正播模式,相同模式下刈割后收获第2茬的处理低于收获1茬的。

各处理酸性洗涤纤维ADF和中性洗涤纤维NDF的差异和大小变化一致,均为BZ1>NF1>BZ2>BF1。酸性洗涤纤维ADF含量在23.30%~41.87%,中性洗涤纤维NDF含量在27.13%~52.57%,新疆北部正播模式下收获第1茬处理BZ1的含量最高,含量最低的是新疆北部复播BF1处理,其中ADF相差44%,NDF相差48%。

各处理磷含量在0.35%~0.53%,磷含量最高的是新疆北部正播收获第2茬的BZ2处理,达到了0.53%,且显著高于其他处理。新疆北部复播收获1茬的BF1处理次之,达到0.43%,显著高于NF1和BZ1处理。含量最低的是新疆北部正播收获第1茬的BZ1处理,比含量最高的新疆北部正播收获第2茬的BZ2低34%。

各处理的钙含量在1.84%~3.29%,其中新疆北部正播收获第2茬的BZ2处理显著高于其他处理。新疆南部复播模式NF1、以及新疆北部复播BF1、正播BZ1处理之间差异不显著。含量最低是新疆北部正播收获第1茬的BZ1处理,为1.84%,比北部正播收获第2茬的BZ2处理低44%。图2

3 讨 论

3.1 不同种植模式对饲料油菜产量的影响

新疆南部复播模式可以获得较高的株高、单株鲜重、单株干重、含水量和生物产量。油菜播后80 d干重累积达到最高(4 000~4 735 kg/hm2),干重累积量与油菜植株体含水量和有机营养物质转移有关[13]。研究各处理的生育期均在80 d以上,其中新疆南部复播NF1处理的生育期为92 d,鲜草含水量最大,鲜草和干草产量均显著高于其他处理。南北部2种复播模式相比,南部NF1处理的产草量高于北部BF1处理,这可能与生育期长短、新疆南北部气温差异有关。南、北部2个区域相比,南部复播模式的生物量比北部的复播模式高40%,北部复播模式比北部正播模式高50%。气温日较差是造成产量差异的主要原因,尤其在作物花后的光照、日均积温不同,对产量、干物质积累均有影响。影响生育期长短的主要因子是温度[14]。随着收获时间的推迟,不论鲜草还是干物质产量都逐渐增大,推后收获有利于提高产量[15],故南部复播模式下的产量较高。

新疆北部的试验表明,收获1茬的BZ1处理株高显著高于收获第2茬的BZ2。第1茬生物量显著高于第2茬,这可能是由于第2茬生长时间短,温度相对低、以及刈割影响了饲料油菜的分枝,进而影响植株体生长。新疆北部各模式含水量各处理间无差异,其中正播收获第1茬BZ1处理的植株含水量最低,为86.98%,显著低于南部复播模式。可能与此处理收获时的季节温度和生育进程有关,此时气温较高,饲料油菜已进入盛花期,植株进入营养生长与生殖生长的并进时期,植株含水量较少。

图2 不同处理下饲料油菜的品质Fig.2 Quality of forage rape in different treatments

3.2 不同种植模式对饲料油菜品质的影响

饲料油菜秸秆作为一种粗饲料,其营养价值的评定需要多种指标衡量。粗蛋白(CP)含量是需要考虑的最重要的因素,CP含量越高,其营养价值越高[16]。南部复播模式下,饲料油菜的粗蛋白含量最高,这与作物花期的日照和日均温度有关,低温高纬度地区有利于蛋白质的形成[14]。北部复播的BF1和刈割后收获第2茬的BZ2处理之间的CP含量差异不显著,两个处理在同一区域,收获于同一时期,在新疆北部饲料油菜的粗蛋白含量不受种植模式影响,可能与收获时的生育进程有关,刈割次数并不影响饲料油菜植株的粗蛋白含量。

粗脂肪与油菜所处的生长阶段有关[17]。研究中,BZ2、BF1,NF1处理之间的粗脂肪含量差异不显著,这几个处理在同一生育进程阶段收获,而BZ1处理已近结荚期,粗脂肪的含量与饲料油菜所处的生长阶段有关。

粗灰分过高饲料品质较差[18]。新疆北部正播收获第2茬的BZ2处理的粗灰分含量显著高于其他处理,可能与植株所处的生长阶段有关。植株体通常在幼苗期的叶片中含灰分最高,茎秆部次之,种子中更少[19]。第2茬的植株收获时株高较矮,仅为0.28m,全株叶片较多,茎秆占比小,故灰分含量较高。随着生育期延长,灰分含量将逐渐下降[2],BZ1处理收获时已到结荚期,所以此处理的粗灰分含量最低。

NDF作为细胞壁的主要组成部分,其含量与细胞壁厚度存在一定的相关性,纤维含量越高说明植株茎秆细胞壁越厚,可利用性也越低[16,20]。高NDF水平会降低动物的采食量[21]。NDF是反映纤维质量好坏和估测牲畜日粮精粗比是否合适的重要指标。研究中,北部收获第1茬处理的粗纤维、ADF和NDF含量最高,此时的油菜饲用品质较差。饲草的营养物质质量取决于秸秆的成熟度或收获时间、茎叶比例,成熟度对秸秆品质的影响主要表现在对秸秆各种营养组分浓度的影响。随着植株成熟度的增强,秸秆中的中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维、木质素含量上升,CP、WSC含量下降[22,23]。不同生长时期,植株的营养物质积累、转化、代谢存在很大不同,尤其在生长后期,受植株生理状态及光温水肥条件影响,秸秆品质和产量有一定变化[24]。研究BZ1处理生长后期气温较高,植株成熟度高,茎秆趋于木质化,纤维含量最高,磷、钙含量最低。BF1处理生长时间较短,收获期气温低,光热条件不足,植株成熟度不高,故细胞壁厚度小,纤维化程度较低。适时采收饲料油菜可以获得理想的饲用品质,成熟后越早收获秸秆营养价值越好,随时间推移营养价值越来越差,与俞晓红[15]、朱顺国等[25]的研究结果类似。确定饲料油菜最佳收获时间是获得高质量饲草的重要措施之一。

4 结 论

4.1新疆南部复播模式下,饲料油菜生长92 d时,鲜草的生物量为7 923 kg/667m2,粗蛋白含量高,纤维、灰分含量低,可食品质好。

4.2新疆北部种植区,复播种植饲料油菜89 d,鲜草产量为4 978 kg/667m2,纤维和灰分含量较低,利于消化吸收,但部分营养品质指标低于其他种植模式。正播种植模式下饲料油菜的产量较低,第1茬鲜草粗脂肪含量高,植株成熟度高,鲜草纤维化程度高,饲用品质差。第2茬鲜草粗蛋白、粗脂肪、粗纤维含量与同一采收期下新疆北部复播模式相比无差异,但灰分含量高,产量最低。

4.3新疆南北部均采用复播模式,并在植株成熟后尽早收获,整个生育期以90 d为宜。