脚踏明轮船传动机构研究(下)

——兼论《千里江山图》里没有“脚踏船”

2023-04-06中国造船工程学会船史委沈毅敏

文/中国造船工程学会船史委 沈毅敏

1 1958 年,脚踏船的“复活”

1958 年,在中国历史上是一个打上“大跃进”标志的特殊年份。在当时,脚踏明轮船打着“木帆船半机械化”的旗号粉墨登场,某些管理机关甚至发文进行推广。但是用劳动力的脚踏来代替摇橹或撑篙等,毕竟还是用一种繁重的体力劳动来代替另一种繁重的体力劳动,再加上一些自身固有的缺点,这种换汤不换药的游戏终究是昙花一现。但从我们研究造船史的特殊角度,也可以从这个特殊年份所诞生的一些个案中,通过了解我们民族在这个领域的一些思维方式,来探寻我们祖先曾经走过的轨迹。

1.1 直接驱动,垂直提升型

叶轮直径为1 800 mm,桨叶板数量为6 块,长度为550 mm,宽度为300 mm,脚蹬为2 组,每组4 个,直径为300 mm,如图1 所示。

点评:这个方案有着显著的缺点:一则,操作人员面向后方,无法看到船的前方,所以需要另外安排掌舵者;二则,操作者离开水面较近,难免被水花打湿。

1.2 齿轮传动,垂直提升型

如图2 所示:

图2 方案B —齿轮传动垂直提升型

大齿轮:33 牙,直径为340 mm

小齿轮:20 牙,直径为220 mm

脚蹬:2 组,每组4 个,直径为500 mm

叶轮:直径为1 200 mm

桨叶板:每组8 个,尺寸为250 mm×220 mm

1.3 齿轮传动倾斜调整型

如图3 所示:

图3 方案C—齿轮传动倾斜调整型

大齿轮:34 牙,直径为600 mm

小齿轮:17 牙,直径为300 mm

脚蹬:2 组,每组4 个,直径为600 mm

叶轮:直径为1 420 mm

桨叶板:每组6 个,尺寸为380 mm×260 mm

1.4 小 结

(1)在以上3 个方案中,叶轮的高低均可以调整。一则适应不同载重情况,二则在驶帆的情况下,可以把桨轮升高离开水面以减少阻力。

(2)方案B 和C 加上齿轮传动的目的,一则改变操作者的站位,使其面向船头并兼掌舵;二则采用齿轮可以使得叶轮加速到原来转速的1.5~ 2倍,这样可以减小叶轮的直径。

(3)由于构造复杂易损坏,且易于被水草缠绕,所以,到了20 世纪60 年代在农村就只看到摇橹撑篙了。

(4)当我们了解了前辈们在1958 年建造脚踏明轮船时对于齿轮传动的应用,看看方案B 和C(如图2、图3 所示),回过头来再仔细琢磨笔者在前文里把capstan翻译为“驱动轴”,就可以理解了吧?

(5)今天,我们回顾在1958 年所发生技术上的骚动,应该体谅到当时之所以会出现企图复活脚踏明轮船的努力是因为存在有一些客观的历史背景:运力紧张的形势,迫切希望在运输技术有所进步。但其时已经有少数木帆船用上了机械动力,仅仅由于成本和物资供应原因无法推广。而开了眼界的群众对于复活脚踏明轮船这种所谓“半机械化”改革不感兴趣也是必然的,因为这并没有把他们从繁重的体力劳动中解放出来。

(6)复活脚踏明轮船的努力,除了个案增加了一些现代因素——例如使用了滚珠轴承和(从纺织机械上拆下来的)链条传动,但这些元素由于物资供应原因没能成为主流,所以在整体上还是停留在几十年前甚至百年前的固有水平。

(7)这个古老船型“回光返照”的过程,从技术逻辑上似乎也再现了我们祖先在脚踏明轮船曾经走过的道路,为我们研究脚踏明轮船的传动机构提供了线索。

2 相关技术的历史溯源

行文到此,主要引用的都是近几十年乃至上百年的资料,似乎难以支撑从晋朝所开创的脚踏明轮船的历史。下面我们将从中国机械发明史的角度来探讨一下其内在的规律。

2.1 船用桨的演变史

人类最初使用独木舟是顺着水流漂行的,如果要改变航向或者逆流而行,就要用手去划水。后来,人类发明了桨,这是人类手臂的延长,而且效率得到了显著的提高。

河姆渡船桨是我国已发现的最早船桨。河姆渡船桨,长63 cm,宽12.2 cm,厚2.1 cm。桨柄和桨叶用整块木料制成,其连接处刻有花纹。于1977 年在浙江省余姚河姆渡出土,距今约有7 000 年历史。

到了春秋战国及秦汉两朝,随着水军舟师的发展,促进了船桨外形上定型化和大型化,桨叶面积在不断加大,用桨的规模也逐渐变大,由原来的一舟二桨,发展为“一舟桨叠层”,就是用上下两排桨。

而后,在船用桨的进化发展过程中,根据不同的用途需要,其类型发生了多种多样的变化。其中有3 种变化方向值得我们加以关注:

(1)操纵桨——桨的变形,如“梢”和“招”等,用来控制船的航行方向,类似于现代船用的“侧推螺旋桨”。

(2)橹——在摆动中来回做功,提高了推进效率,即所谓“一橹抵三桨”。

(3)轮桨——就是把桨叶装在轮子周边,这就可以使船桨从原来间歇的直线往复运动,变为连续的圆周旋转运动。而且可以由多人同时操作,这就极大地提高了船的推进效率和速度,而且进退自如,机动灵活。这对战船来说,无疑是一次重要的革新。

2.2 连杆机构应用的历史

中国古代对于连杆机构的应用有许多实例,这里仅举一例——卧轮水排,如图4 所示。水排是一种水力鼓风机械。其原动力为水力,通过曲柄连杆机构将回转运动转变为连杆的往复运动,用来带动风箱,供吹炭冶铁。关于水排的记载,最早见于《东观汉记》《后汉书》等文献:“冶铁者为排以吹炭,今激水以鼓之也。”

图4 水排图

2.3 齿轮机构应用的历史

据专家考证:中国齿轮发明的确切年代目前还不清楚,根据文物和文献资料来看,可以推定发明年代当不晚于汉代,也就是说至少已有2 200 年的历史。按照用途分类,可以分为传递运动和传递动力2 种。前者主要用于指南车和里程表等一类仪器,而后者则主要用于畜力、水力和风力为动力的某些农业机械,如灌溉机械和农副产品的加工机械。这类齿轮要求有较高的强度,尺寸较大。而这类齿轮的出现可能稍晚一些,在汉代的文献资料中未见记载。由于这类齿轮基本上都是木质,难以长期留存,所以在出土文物中难以见到。

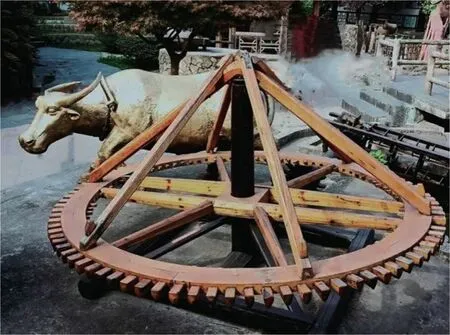

晋代开始出现的“连磨”,是一种用一头牛同时带动8个磨的粮食加工机械。嵇含的《八磨赋》载:“外兄刘景宣作为磨,奇巧特异,策一牛之任,转八磨之重……巨轮内达……八部外连。”王祯《农书》称这种机械为“连磨”,并说它是晋代杜预发明的。《农书》不但载有连磨图形(如图5 所示),而且还有较详细的说明:“连磨,连转磨也。其制中置巨轮,轮轴上贯架木,下承铸臼。复于轮之周围,列绕八磨。轮辐适与各磨木齿相间。一牛拽转,则八磨随轮辐俱转。”它的动力传递,是通过齿轮传动机构实现的。由牛带动立轴转动,轴上装一带齿的巨轮,通过巨轮带动8 个磨的齿轮,使8 个磨同时工作。

3 传统水车的历史

我们常把脚踏明轮船和中国传统的脚踏水车联系起来,这是很自然的联想。因为脚踏驱动的机械,最常见的就是水车了。中国传统脚踏水车,即通常所称的“翻车”和“龙骨水车”,是一种能从江湖河塘中持续提水的农业机具。在中国南方种植水稻的地区,水车更是每家必备的大型农具。人们用它进行水田管理和抗旱排涝,实现增产减灾。据考证,传统水车为东汉末年毕岚创制、三国马钧改良,到了唐宋时期,水车在中国南方水乡大显身手,为南方水稻经济的发展发挥了重要作用。

传统水车在促进农业经济发展的同时,自身也不断发展与完善,具有以下几个特点:一是产生时间早。距今至少有一千八九百年,比西方水车早1 500 年。二是种类繁多,形制复杂,动力多样。有人力的手摇水车(如图6 所示)和脚踏水车(如图7 所示);还有畜力(如图8、图9 所示)、水力和风力驱动的水车。三是应用地域广泛,不仅在中国的南方和北方,还远传海外。

图6 手摇水车(俗称“拔车”)

图7 脚踏水车

图8 上置齿轮式牛拉水车

图9 下置齿轮式牛拉水车

传统水车内部结构复杂,制作工艺难度大,它体现了古代劳动人民的智慧,内含深刻的古代中国人的设计思想,即构思精巧,因地制宜。通过对传统水车结构原理和材料工艺的解剖和分析,可以进行举一反三的推广应用。所以,和脚踏水车极其相似的脚踏桨叶船在晋朝出现,到了唐宋时期得到大规模的推广使用也就是顺理成章的。从机械发展史的角度来看,水车结构复杂,既有链条传动,曲柄连杆传动机构(手摇水车);也有齿轮传动机构(畜力、水力和风力驱动的水车),可谓是集古代机械发明之大成的综合机械。

4 脚踏船的“人—机”匹配

现代设计讲究“人机工程学”,现代船舶动力装置设计也要考虑“机桨匹配”。而古人造船凭的是经验,也就是在实践中总结经验,在实践中淘汰落后。但是,靠经验来改进提高取得某些进步,往往受到许多局限,从而步履维艰,有时还难以得到满意的结果。

今天的我们,当然不能做事后诸葛亮而去苛求古人,但我们可以用现代的眼光来审视前人走过的道路,从中总结出一些有益的经验和教训来。

(1)轮船是一个由“人—传动机构—轮桨—船”组成的系统。其中,人是主体,也就是以人为动力来进行工作的,人的体力是驱动船舶运动能量的来源。从前文我们提到中国传统水车的情况来看,人力驱动机器的常用工作方式有手摇式、坐姿脚踏式、站立脚踏式,其中站立脚踏式能有效地利用操作者的整个体重来做动力,也不容易疲劳。

(2)脚踏驱动是人轮流用双脚踩动驱动轴上的脚蹬,所以,脚蹬的设置,一定要和人体机能和操作习惯相适应。从1958 年的统计来看,人的步频一般在每分钟70~ 85 步,步幅为50~ 60 cm 为宜。图10 和表1 显示了在n 个脚蹬条件下,有效力臂r 和跨距h 的变化情况。

图10 脚蹬分布示意图

夹角θ=360/2n

有效力臂r=(Cosθ~1)R

跨距h=2sinθ·R

(3)从表1 中可以看到,在3 个脚蹬的情况下,有效力臂偏小,而跨距偏大(图11),而随着脚蹬数增大时,有效力臂也随之增加而跨距减小。从实践来看,因为兼顾了有效力臂与步幅2 个指标,所以,脚蹬数以圆周分布4~ 6个为宜。图7 和视频截图(图11)显示的都是3 个脚蹬。而且视频显示,在3 个脚蹬情况下,水手从低位脚蹬往高位脚蹬跨越的步幅较大,也比较吃力。也正因如此,前文所举的许多例子都是4 个脚蹬,说明这和加工制作以及使用中的习惯相匹配。脚踏船的设计必须考虑适应人的生理机能和操作习惯,才能兼顾航速和持久地工作。

表1 在n 个脚蹬条件下,有效力臂r 和跨距h 的变化情况

(4)通过对于在圆周分布3~ 8 个脚蹬的理论分析和实践事例,证明使用4 个脚蹬是最佳选择。

(5)脚踏驱动明脚踏船的传动方式,大致有直接传动和机构传动两类,前者就是脚踏轴就是叶轮轴,而后者则是脚踏轴的动力通过传动机构传输给叶轮轴。

(6)直接传动,也就是说它的脚踏轴就是叶轮轴。这适用于诸如武汉理工大学所复原的23 轮车轮舟那样的大船。甚至可以考虑左右两舷的轮桨分别由不同驱动轴来带动,这样两舷的轮桨既可以作同向旋转,也可以做反向旋转,而使得船在原地转向甚至掉头。

(7)间接传动则可能在齿轮、皮带、链条、连杆等几种传动式中进行选择。其中,皮带传动容易打滑,手工加工也无法获得精密的链轮和链条,因而无法保证高效平稳的传动。

(8)桨叶轮上叶片可以是径向布置(图2 和图3),也可以是轴向布置(图1),而且后者效率较高。

(9)桨叶轮直径的选取必须合理,过小的话影响船速,过大则欲速则不达,因为水手过于疲劳而难以持久操作;且底部不宜超过船底,否则容易损坏。

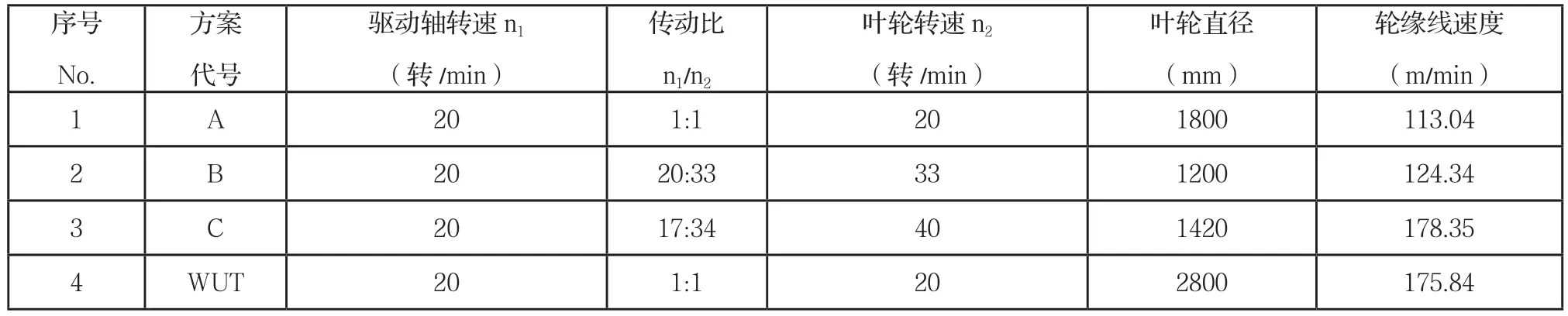

下面用表2 把前文提到不同方案的叶轮进行比较,前提是它们每组脚蹬都为4 个,并假设步频均为每分钟80 次。

表2 不同方案的叶轮进行比较

注:WUT 是武汉理工大学的英文缩写

5 李约瑟之问

“李约瑟难题”又称“李约瑟之问”,这是撰写《中国科学技术史》的李约瑟(Joseph Needham)提出的问题,其核心内容就是:近代科学技术为什么没能在中国产生?

中国的脚踏明轮船遭遇西方蒸汽明轮船是在1842 年鸦片战争期间,傲慢的英国人以为这是“山寨”了他们的蒸汽明轮船。实际上,中国历史典籍上出现脚踏明轮船的最早记录,是1 400 多年前的事情。证据表明,到19 世纪末20 世纪初,脚踏明轮船还在中国的长三角、珠三角以及越南地区营运。

中国是世界上最早发明桨叶轮推进船舶的国家,但到了1 000 多年后其面貌依旧;而蒸汽机驱动明轮船却是在西方国家发明并推广使用的。这就在造船史研究的领域里再次凸显了著名的“李约瑟之问”,其中的原因值得我们深思。

6 结论

(1)叶轮推进和摇橹推进是手划桨朝两个不同方向的发展,脚踏明轮船和橹都是我国在船舶技术领域的重要发明。

(2)叶片的运动方向应该尽量与行进方向相平行,所以,轮桨入水深度不宜超过叶轮直径的四分之一,否则叶片入水时会向下拍打水面,而出水时则会向上提水,这样就降低了推进效率。

(3)对于大型脚踏明轮船以采用直接驱动方式为宜,但是要合理选取轮桨的尺寸。所以,武汉理工大学复原23轮车轮舟的模型,就传动方案而言是正确的选择。

(4)对于小型脚踏明轮船,宜采用齿轮传动,可以缩小叶轮尺寸,而水手远离水面,且面向前进方向,利于观察和控制方向。

(5)多轴联动驱动艉轮时,宜采用曲柄连杆机构作为传动机构。

(6)无论采用何种机构传动,应该和该种机构在历史上出现年代相适应,而不能超越历史。

(7)脚踏明轮船结构复杂,易被水草缠绕,而摇橹推进则没有这些缺点,因此在旅游行业得以传承下来。

(8)叶轮推进是古代中国在农耕经济社会条件下的产物,是那个时代机械和造船领域的顶尖技术。而在我国实施工业化的浪潮中,在机器动力和螺旋桨推进已经得到普遍推广的情况下,任何在生产领域里企图复活脚踏叶轮推进的尝试只能落得个“劳而无功”的命运。

7 《千里江山图》里没有“脚踏船”

《千里江山图》全长将近12 m,是“青绿山水画派”的代表作。它是中国十大传世名画、国家一级A 类国宝,也是国务院禁止出国展览的画卷。在2008 年北京奥运会开幕式上,《千里江山图》画卷徐徐展开,从此,普罗大众才知道这么一件国宝。

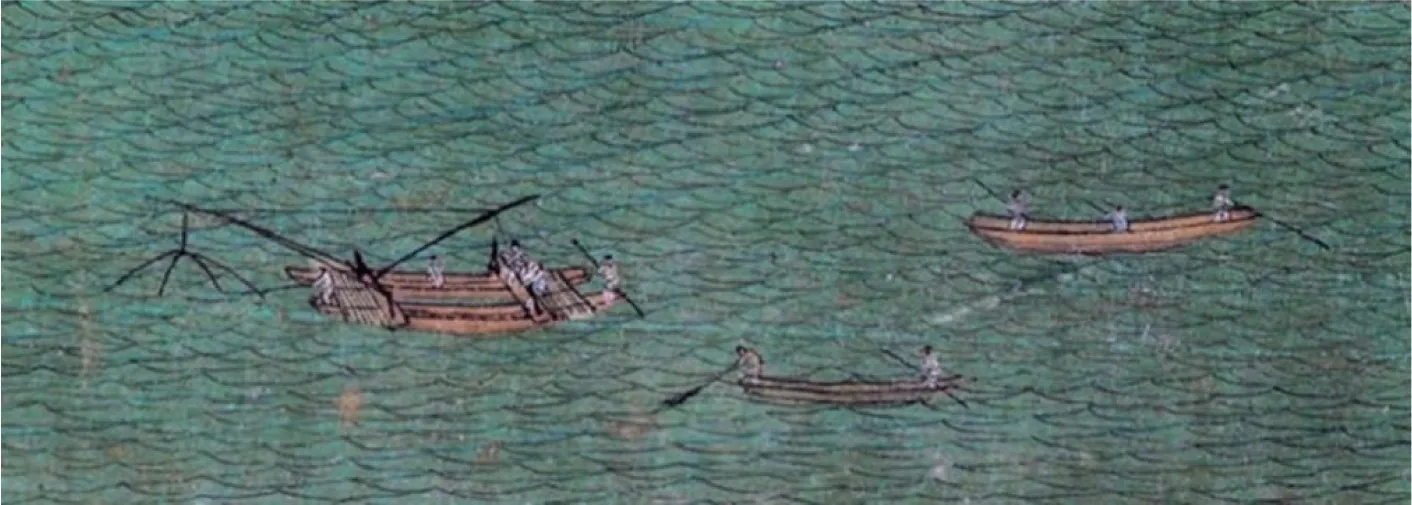

国家文物鉴定委员会委员、故宫博物院研究室研究员余辉先生曾多次这样介绍《千里江山图》:“有意思的是,画中还行驶着一种奇特的双体脚踏船,后面还拖着一只小舢板,它运用了滚动传送动力的物理学原理,像踩水车一样,不停地刨水前行。”见图11。

图11 所谓的“双体脚踏船”

图形较小,也不太清晰。真不知道余辉先生是根据什么依据判断出这是一艘“双体脚踏船”来的?而恰恰相反,这样的判断是疑点多多:

(1)从构造上来讲,这艘船的“脚蹬”和“轮桨”(桨叶轮)在哪里?而这两者是判断“脚踏船”最主要的技术特征。

(2)从操作上来讲,当“脚踏船”的水手站立操作时,其面向何方与船的前进方向密切相关。现在该画中的4 个水手两两相对而立,这船该是前进呢?还是后退呢?

(3)从用途上来讲,这艘船是派什么用处的?余辉先生在文章中举了很多在历史上使用车轮舟打仗的故事来作为自己立论的根据,但那些都是战船,而在《千里江山图》这幅画里显然不是战船。那么是客船?货船?官船?也都不像,因为既没有看到“客”或“货”,也没有看到“官”。

(4)笔者仔细观察了这幅画,依稀可以看出这4 个人两两相对而立,看似在用手动绞车来收网,中间是活蹦乱跳的渔获,双体船后面还拖着一艘小舢板,估计是装渔获之用。

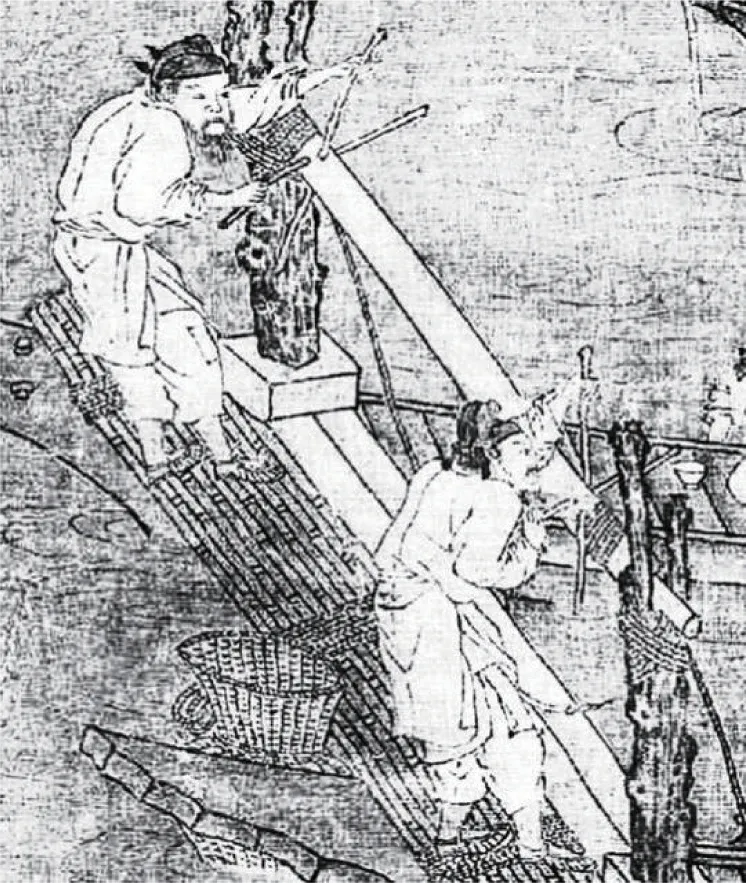

(5)在这幅《千里江山图》长卷画里还有一艘非常类似的船(图12),余辉先生认为是渔船。其实,我们只要对比一下图11 和图12,就可以发现,这2 艘船几乎是同样的双体结构,也同样地是在用手动绞车收网,区别在于前者用绞车收的是拖网,后者所收的是用“扒杆—人字架”吊着的扳网。

图12 双体渔船

(6)笔者孤陋寡闻,诚心诚意地向余辉先生请教,以便对本文进行一番修改与补充。

(7)按理说,我们不应该对中国古书画专家的船舶知识有所苛求,但因为《千里江山图》这幅经典名画影响实在太大,近年来各方面的关注日益增多。甚至有消息说要让它动起来,即做成高清动态电子版的。经过上“知网”检索,余辉先生关于《千里江山图》的文章有13 篇之多,是研究《千里江山图》的权威。想象一下,在权威指导下动起来的“脚踏船”该是多么有趣啊!可惜的是,人们要问:“这真的是‘脚踏船’吗?”

8 后 记

拙文在2022 年船史研究学术年会上宣讲以后,引起了一些积极的反响。浙江的企业家尤飞君先生来微信告知,他在20 多年前曾经复原过一艘脚踏船,现在6.5 m 长的木质船壳已经腐烂废弃了,但那套脚踏明轮推进装置现在收藏在宁波市宁海的“行舟致远海事博物馆”里,见图13。

图13 脚踏明轮推进装置

近日,有位南京的朋友给笔者一个惊喜,说是在书店看到一幅明代古画《雪山渔父图》的复制品,上面有2 艘中国渔船,其形态和图11 所示的渔船极其相似。笔者在网上搜索以后,结果是大喜过望——前文还在抱怨宋代名画《千里江山图》里的船型太小而不易辨认,现在明代的《雪山渔父图》就赶来为笔者的判断做旁证了。虽然时间上前后相隔了几百年,但仍旧是同样的船,同样的捕鱼方法——用手动绞车来拉渔网!

为了看得更清楚,笔者把图片局部经过PS 处理以后的结果见图14 和图15。

图14 《雪山渔父图》局部之一

图15 《雪山渔父图》局部之二