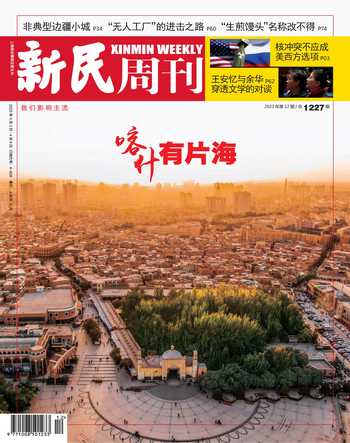

王安忆与余华:穿透文学的对话

2023-04-06王都

王都

“现实与传奇:王安忆余华对谈”活动现场。

“《活着》是在华东师大定稿的。”“那个时候我们上海的作家很喜欢跑华东师大。”3月26日在华东师范大学举行的“现实与传奇:王安忆余华对谈”活动的开头,王安忆和余华共同回忆起了自己的文学创作与华东师大的渊源。

这场顶流对谈是华东师范大学远读批评中心的开幕活动,也揭开了华师大的文学季。学生通宵排队为了获得两位作家对谈的门票,活动没开始,学生的热情已经把对谈送上热搜,不仅复刻了80年代文学热的场景,还开启了一个更有意味的新世纪文学场景。

华东师大的黄平教授主持了对谈。作为中国当代“顶流”作家的王安忆和余华围绕如何理解现实生活与文学写作之间的关系进行了一系列幽默风趣又不失深度的对话。在他们看来,现实是文学创作的基础,所谓“传奇”实际上就是日常生活的底色。

如何真正表现日常生活中不寻常的部分,对作家来说是一个巨大的难点,但这也是判断一部文学作品是否具有穿透力和意义的重要标准。伟大的作家总是善于从细微处把捉到那些具有永恒价值的痕迹,对许多文学爱好者来讲,这正是文学的意义,从中他们能够辨认出自己的身影,获得某种人生的指引。

80 年代末90 年代初,我们上海的作家很喜欢跑华东师大。我们好像没事就跑到这儿来,也不晓得来干什么,大家聚在一起真的就是聊聊文学,聊各种各样乱七八糟的事情。

活动开始,王安忆和余华首先回忆起了自己的文学创作与华东师大的关联,在他们的回忆中,在华东师大发生的一切都是纯粹的文学的。

我在华东师大写作的岂止是《活着》。因为当时没有电脑,我所有的小说基本上是三稿,第一稿是很乱的,第二稿等于是一个梳理,第三稿是定稿。我记得《活着》是当时五百字的稿子,大概剩下最后十来页的时候,我来上海了。我住在华东师大的招待所,把最后十页写完了。所以《活着》是在华东师大定稿的。

而且我还有别的作品是在这改稿的。当年到《收获》改稿,到上海以后,找招待所蛮难的,然后程永新就当着我的面给格非打电话:“刘勇,安排一个房间。”然后我们就住在华师大。苏童来也是,马原来也是,我们都住在华东师大。这是一段很好的经历。那个时候我们晚上一见面就聊文学,就谈最近看了什么书。到深更半夜饿了的时候,我们爬关着的铁门,越爬身手越矫健,吃完饭以后又爬回来。后来发现招待所也要关门,所以我们订房间都订一层,从窗口爬出去,再从铁门爬出去,吃完饭回来从铁门爬进来,再从窗口爬进去。要是两层就爬不上去了,毕竟我们不是消防员,对吧?

那次对我来说真的是一个很美好的经历。我确实要说一句我的心里话就是:一个作家和文学应该保持一种纯粹的关系,而且自始至终存在的话,那么这个纯粹的名字就叫王安忆。

我虽然不是华东师大的学生,也没在这儿住过,也没有在这儿写作过,但是在80年代末90年代初,我们上海的作家很喜欢跑华东师大。我们好像没事就跑到这儿来,也不晓得来干什么,大家聚在一起真的就是聊聊文学,聊各种各样乱七八糟的事情。好像华东师大是我们的一个文学据点。刚才余华讲的那个时代确实很美好,大家坐在一起谈文学,其他的话题也不太多。可能那时候自己的人生也刚开始,很年轻,也没有太多的材料去谈,就是谈文学,我觉得这是我们最主要的事情。

在论及现实和文学的关系时,王安忆和余华都认为对日常生活的观察、呈现和思考是文学创作的基础,是一切文学的出发点。

我个人读书的一个标杆或者说习惯是:如果能够在一个作家的作品中找到非常恒定的人物关系或者核心,我就会觉得这个作家很有出息。我们现在有很多年轻作家写得也很多,但是你在他的作品里面就找不到这么一个叫“核”的东西。我个人很羡慕60年代生的作家,我觉得他们出生在一个好时候,他们登上社会舞台的时候八面来风,各方思潮都已经过来了。他们自己又没在过去那个时代里面受到太多的禁锢,所以他们很开放。他们又积累了一些生活经验。我是需要从现实题材、现实生活里面截取材料的。我们去读作品一定是从我们的常识出发,它们所表现的世界和我们的常识有距离,是不一樣的,除非你像马尔克斯一样,重新创造一个“常识”,但很少有人能够达到这个程度。

我看到余华后来写作,我觉得他是先锋小说作家里唯一一个清醒自觉的作家,并且我觉得他一下子找到了小说的伦理。他开始叙事了,而且他的叙事至少是根据现实逻辑的。我个人觉得余华既服从了现实生活的逻辑,但又能够从现实逻辑里面脱身。大部分人是无法脱身的。

现实是我们的文学基础,也是我们出发的地方。具体怎么写当然还是需要技巧的。我把安忆刚才那个话题再往前推进一步,落实到具体的写作上,我们都要到现实中去提取。有点像在科学实验室里做科学研究,要提取一些物质,然后进行化验检测。我们要到生活中去提取,如果我们提取出来就发现它够了,那就好了。如果发现还不够的话,我们可能还要再把它往前再推一推,哪怕推半步也可以。

比如说鲁迅先生的《风波》。我认为写得最好的是赵七斤,皇帝坐龙庭了,他就把辫子放下来;革命军来了,他又把辫子盘上去。因为那个时候皇帝要是回来,辫子剪了的话是要砍头的,但是革命军一来又要把辫子给剪了。所以鲁迅先生的洞察力找到了这么一个细节,他把当年那个时代的巨变以及普通民众应对的方式和生活提炼了出来。所以我一直认为《风波》是小说和时代关系的一种典范。

余华的代表作《活着》。

那么应该如何认识普通的生活中那些看起来带有一种传奇色彩的现象呢?对文学创作来讲,所谓“传奇”又有着怎样特殊的面向呢?在王安忆和余华看来,那些貌似传奇的东西底下,还是我们普通的日常生活。

有一次我和安忆在香港等待转机去台湾的时候,她跟我说过一句话:余华你现在写的小说让我看到人了。我觉得安忆说话永远是一种很朴素的方式,但绝对打中目标,而且是十环。我当时印象特别深刻。因为我在写先锋小说的时候,跟我后来写《活着》《在细雨中呼喊》以后的作品,有一个巨大的不同的写作感受是:前面的作品我感觉到我是他们的主宰,所有的人物都由我来安排,好像我可以决定他们的命运;但是当我写长篇小说的时候,开始发现人物有他们自己的命运,作者好像要跟着他们的命运走了。《在细雨中呼喊》和《活着》之前的作品中的人,更多以符号的形象出现,而之后作品中的人则是以人的形象出现。

每一个小说写作者都梦想着传奇的出现,因为如果不是有传奇吸引我们,我们何必去写这样枯乏的日常生活呢?传奇就是破坏日常生活,所以小说作者还是渴望着要写一个平民英雄。为什么是“平民英雄”呢?因为在战争中英雄很多,可是在我们的日常生活里,英雄是很难得的。而我是一个写实主义者,写实主义的问题就在于太被日常的逻辑缠绕。我们现在有一种反方向,我觉得特别地回到了日常生活,对日常生活有一种莫大的尊敬,莫大的肯定,我觉得也有点反启蒙。我想这里面积极的含义还是反启蒙,但是问题就随之而来了:这种写作不能到达一种精神的境界。

前段时间有人介绍我看一本写上海的书——《同和里》。它写的完全就是上海市井,并且写中产以下的弄堂里边的小孩子的成长。里边有一个细节,我觉得连作者本人都没有意识到,这里边存有一点点可能性,可能会从我们的日常生活升华到一个境界。书中有一个老太婆,忽然有一天,她就搬着一条长凳,到门口桥上要去跳河。跳河的时候旁边有人走过说,你要干什么?她说没意思,觉得没意思,就跳河自杀了。她不是个知识分子,也不是一个赤贫到没法生活的人,她也没有受到特别大的凌辱。我觉得市井中人忽然有一种灵感,或者说是神思,觉得做人没有意思。这个问题交给知识分子不要紧,他们成天在考虑这东西。知识分子考虑这东西其实是很抽象的,他们的生活对于他们来讲是满意的。市井中的一个老太婆已经这么没有意思,过了这么多年她忽然跳河,这个人我觉得作者有点把她放过了。但是这一种写作现在非常普遍,对我们的日常生活要有足够的尊敬,他们也很不容易,他们有一种坚韧等等。这种写作现在带有覆盖性。我很重视这一点,这一点就是传奇。但这点传奇不好找,除了需要想象力以外,还要求着我们对世界的认识。

就像余华写的《许三观卖血记》,这种生活我们在忆苦思甜的环境里看到过太多了,但它有个特别的地方就是这么一个规矩本分的老师,他接受一个私生子,仅仅接受还不行,还要在他的亲生父亲生病的时候爬到烟囱上陪他去喊魂,这就是传奇了。但是想从日常生活中找出传奇来,真的不容易。从另外一个角度来讲,很多传奇的表面底下其实是最普通的事情,有些东西貌似传奇,底下还是我们普通的日常生活。

当我写长篇小说的时候,开始发现人物有他们自己的命运,作者好像要跟着他们的命运走了。

余華作品研讨会。

在谈到最近频繁引发热议的ChatGPT对文学创作的影响时,王安忆和余华不约而同地提及了构成文学创作最为核心的恰恰是偶然性,正是不按照常理出牌的生活为文学创作提供了源源不断的可能性和不可替代性。

ChatGPT我们也经常在讨论,它通过大量的搜索,然后再进行分析组合,所以我觉得它还是应该需要被进一步控制,因为对文学创作来说,它涉及抄袭。

我觉得,人工智能一方面可以和人交际,另一方面虽然类似于AlphaGo的出现确实给我们提升了很多效率,比如说以前一起研究围棋复盘等等,但用AlphaGo一计算,马上就可以预测结果,马上就可以从很多选择中得到最优解,确实很有效率,但是却有一个很大的损失:我们从此以后就没有复盘的乐趣了。我就在想,如果有一天AlphaGo也进入到写作,它也能够写出比我们好得多的东西,那我们这些人干什么呢?我在想大概还是写作,因为写作它本身是有乐趣的,这种过程是无法替代的。但我也怀疑它能不能做到替代我们写作,因为毕竟生活不是按照常理出牌的。

安忆最后一句话很重要:生活不是按照常理出牌的,这是我们打败ChatGPT的唯一途径。我们国内也同时推出过一个类似的人工智能,我还真下载了,不好用。我首先向它问了一个问题:“文学是个什么东西?”转啊转,提示“搜索出现故障”。然后我就觉得是不是我的问题问得太粗了,我想问得文雅一点,我就说:“文学有什么意义?”转半天又是“搜索出现故障”。但是我觉得这个故障可能就是回答我这两个问题最好的答案,因为这两个问题是无法回答的。文学是什么东西,文学有什么意义,你可以有一个回答也可以有一万个回答,你也可以说这个回答是准确的,另外的回答是不准确的。就从我们目前对ChatGPT的理解来看,就它的能力,如果要写小说的话,大概能写出中庸的小说,但不会写出充满个性的小说,因为它或许能把小说写得很完美,但其实是很平庸。在文学作品中,有时候优点和缺点是并存的,如果把缺点改掉了,优点也就没有了。那么ChatGPT当它没有缺点了,它反过来也没有优点了。很多伟大的文学作品其实都是有败笔的。人脑总归要犯错误,但这也是人脑最可贵的地方,因为它就是不按常理出牌。所以我觉得起码到现在为止,ChatGPT不会对我和安忆构成威胁。

在文学作品中,有时候优点和缺点是并存的,如果把缺点改掉了,优点也就没有了。

根据王安忆同名小说改编的电影《长恨歌》。

在王安忆和余华对谈活动的结尾,主持人黄平教授向现场就坐的华东师大师生征集了一些想向两位作家请教的问题。在王安忆和余华的回答中,他们再次强调了文学创作本身的传奇性和偶然性,以及在这个短视频风靡的时代,“笨拙的”文学阅读的不可替代。

其实很难去自觉地做到这一点,我们只能走过来,再走过去,再回头看,许多事情回头看的时候其实都是很普遍的问题,很普遍的现象。年轻的时候你会追求表面的传奇,等到你慢慢成熟以后,你回过头去看,你会发现你这段时间追求的那些传奇表面看起来不像传奇,这大概是一个变化。很多事情是可遇而不可求的。如果你在这段时间里边没碰到一个合适的材料的话,你就错过了。幸运的话,你就抓住了这个材料,抓住了这个时机。写作真的就是天时地利人和。

其实很简单,当我写作的时候,我把它放到一个我最熟悉的环境里面,我觉得有一种安全感。家乡肯定是最安全的地方,所以我就把我的故事背景往最安全的地方放。所谓的安全感就是自己写起来觉得最有把握。这个问题我确实很想回答得复杂一点,可是只能简单地回答。

华东师大师生踊跃提问。

其实我觉得这个事情很难办,我在想我们这些人都是在一个比较安静的时代里边形成我们的文学修养的。在我们比较年幼的时候,已经培养起一种阅读习惯。阅读习惯不是今天我跟你讲道理能够纠正的。我觉得现在孩子读书的能力特别弱,但读书能力還真不是一朝一夕能够培养起来的。我们好像从小就泡在阅读里面,所以说我后来一天看十万字二十万字都不在话下,但现在孩子看书的速度实在太慢了。这恐怕还不仅仅是短视频的问题,我觉得短视频是应运而生的。

短视频现在非常火,但是它肯定会被取代。因为自从互联网开始以来,我们经历了一波又一波的热点然后被取代,但我相信阅读不会被取代。看看我们华东师大的同学就知道了。阅读的人数可能会减少,但它不会被取代,所以我还是比较乐观的。像短视频这种火爆的场景,它还能维持多少年,我无法预测,但它肯定会被替代。谷歌曾经被我们认为是不可一世的,现在也岌岌可危了。所以我觉得在技术快速更迭的时代里边,所有时髦的东西未必能够长久,反而是原来那种很笨拙的拿着一本书,尤其是那种很厚的书,放在膝盖上,然后一页一页读的方式会更加持久。