抚顺西露天矿北帮地表断裂带注浆加固试验研究

2023-03-27韩晓极李慧发纪玉石

韩晓极,申 力,李慧发,纪玉石,郭 霁,焉 博

(1.中煤科工集团沈阳研究院有限公司,辽宁 抚顺 113122;2.煤矿安全技术国家重点实验室,辽宁 抚顺 113112;3.抚顺矿业集团有限公司 西露天矿,辽宁 抚顺 113000)

抚顺市作为国务院确定的第2 批32 个资源枯竭城市之一,是伴随着煤田开采逐步建设发展起来的城市。抚顺煤田矿产资源储量大且分布集中,矿区布局紧凑、相关产业围绕矿区分布。早在1901 年煤炭开始采掘时,在千台山北麓的千金寨(现西露天矿坑内)形成了城市雏形,1924 年因西露天矿生产剥离,千金寨被迫拆迁[1]。由于当时掠夺式开采,限于时局、生产技术水平与煤田地质情况不清等诸多因素,将迁建的新抚顺、站前、永安台、东公园等居住区及相应建设的石油一厂、发电厂、挖掘机厂、电瓷厂等大型工业企业都建在了煤层之上。城市布局不可避免的延续了集中分布型空间结构,进而在城市化进程中制约了矿城发展与前景。

抚顺西露天矿工程地质条件极为复杂,同时受到井工采动的影响,在如此复杂的工程地质和采矿技术条件下进行露天开采,形成采深达400 m 的高大边坡,边坡变形破坏(滑坡)规律极为复杂。由于矿山毗邻城区的特殊地理位置局限性,相较于其他矿业城市,面临的城市安全问题更为突出、典型、易发和敏感。基于各种原因,目前矿区面临产业转型发展、矿山地质灾害防治、城市空间结构调整等诸多资源枯竭城市转型期问题,成为制约工矿企业与城市规划建设的瓶颈[2-4]。在矿山开采期间,抚顺西露天矿北帮地表原石油一厂、发电厂厂区为满足安全生产的要求,企业联合科研院所专业技术人员,基于采动影响下地厂区地表变形破坏规律以及地质条件相互作用关系研究,采用多种加固技术手段进行科学试验与工程处置,以减缓变形扰动,防治地裂缝等地质灾害,取得了一定时间段减缓变形作用,保障厂区安全生产的目的效果[5-13]。限于地质环境条件的复杂性,现阶段断层带一线地裂缝仍处于不稳定状态,并有可能进一步扩展。因此,需加强观测并进行必要的防治[14-16]。

基于此,结合以往地质灾害防治成熟的技术经验,在地裂缝灾害现状与趋势预判的基础上,结合综合治理规划,重点关注西露天矿退煤治理期间城市地裂缝灾害易发且危害程度大的区段防灾减灾,区别对待现阶段及趋势性的多因素影响下地城市构造变形区域地质环境恶化带来的不确定问题:①断裂带(尤其是F1A)及其边缘区域部分严重变形破坏的建筑物避险搬迁;②场地整合利用过程中的加固改造治理,防范灾害趋势性变形破坏。针对构造变形区灾害集中发育、危害程度大的区段,在现场实施条件允许的情况下,进行地裂缝灾害分区,并针对性地开展注浆加固技术试验,以期为城市安全地质灾害综合治理提供参考依据。

1 北帮地表断裂构造及地裂缝发育特征

1.1 地表断裂构造分布

露天矿坑内工程揭露的对于北帮及地表稳定影响较大及规模较大断层有2 条,其中F1断层自西向东在北帮上部沿走向共揭露1 600 m,它是控制北帮上部边坡稳定性的主要地质构造因素。

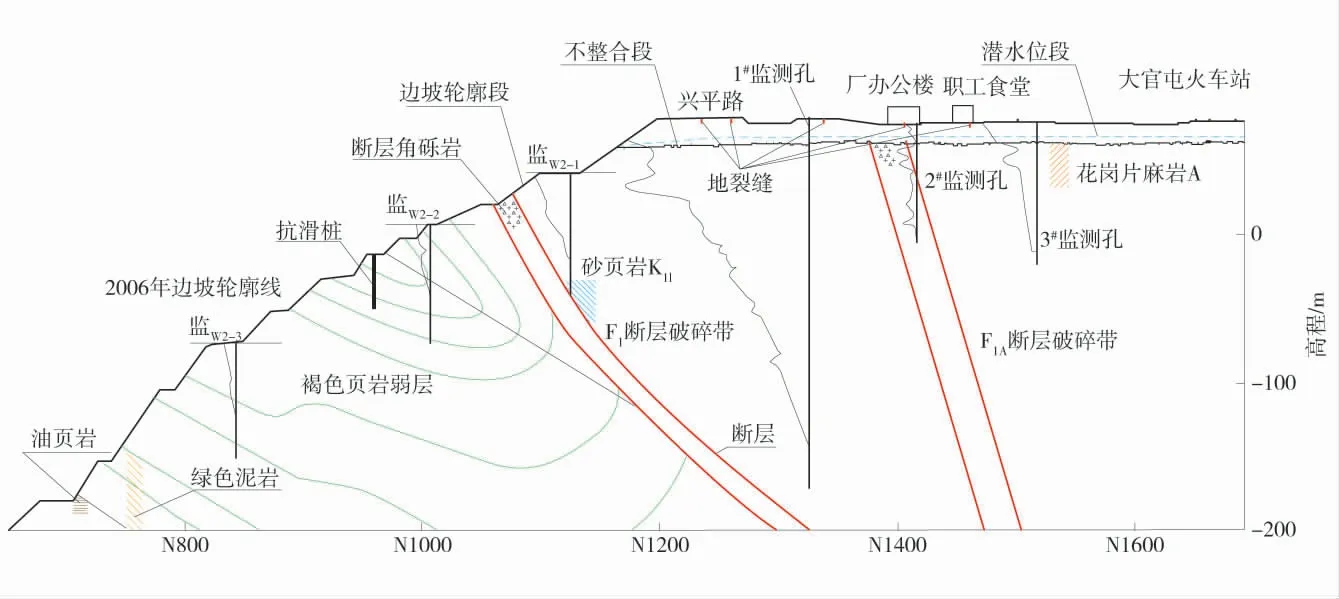

1)F1A断层。走向80°~85°,倾向北西,倾角70°~75°。矿坑内水平探巷揭露该断层破碎带宽度为80 m,上盘岩石为基底片麻岩系,下盘为白垩系玄武岩、砂岩及砂页岩等。破碎带主要由夹角砾断层泥构成,并夹有巨大片麻岩包裹体,说明了其活动的多期性和活动性质变化。破坏带宽度西宽东窄,至原发电厂厂区宽约30 m。据区域总体构造形迹判断,F1A断层呈右旋平移。F1A断层在北帮于W1600左右位于地面境界附近,向东以与矿坑走向10°~15°夹角远离矿坑,北帮地表的石油一厂、发电厂厂区均坐落在该断层带上。由于该断层的存在,地表厂区变形严重。

2)F1断层。走向80°,倾向北,倾角47°~52°,上盘为白垩系龙凤坎组地层,下盘为第三系煤系地层。断层破碎带宽20~30 m,发育有断层泥、断层角砾层等。F1断层于W1800,+9 平盘出露,至E850 出坑,斜切北帮达1 650 m。受该断层控制,W1800 至E1000范围内的北帮上部边坡出现了不同程度的边坡变形与破坏问题。

3)F41断层。为浑河断裂的次级断裂,呈近东西向70°展布。该组断裂贯穿太古界片麻杂岩。断层性质为逆断层,宽30~40 m,走向70°,倾向北,倾角50°~70°。受胜利矿、西露天矿等采煤活动的影响,沿F41断裂在评价区段及东侧局部形成了地裂缝地质灾害。

1.2 地裂缝发育特征

地裂缝灾害发育于厂区及城区地表,国家及企业投资数亿开展大规模治理,起到一定的缓解作用,但作为重大地质灾害体,其地表构造变形区至今仍影响地面工业、民用建筑的安全。

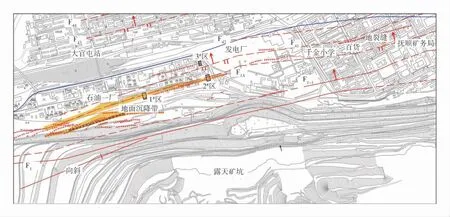

地裂缝是指在一定地质自然环境下,由于自然或者人为因素,地表岩土体开裂,在地面形成一定长度和宽度的裂缝的一种地质现象。地裂缝平面位置示意图如图1,典型地质剖面如图2。

图1 地裂缝平面位置示意图Fig.1 Ground fissure plane sketch map

图2 典型地质剖面Fig.2 Typical geological section

在西露天矿开挖强烈影响区,坡表地裂缝的分布较为广泛,如近矿坑的F1断层以南的地表及坡表处,它们通常是伴随着滑坡、边坡变形等灾害而发生的,主要影响因素为地下开采或露天开采,边坡或地表岩土体受到影响发生移动和变形造成的,这部分地裂缝主要位于F1断层带附近。而在远离采坑的地段,地裂缝的发育、分布则与岩体中较大断层的存在有关,因开挖引起岩土体移动和变形的断层效应十分明显。这种地裂缝在原抚顺石油一厂及发电厂厂区,F1A断层通过的地段屡见不鲜,而且建筑物、构筑物所遭到的损坏相当严重。这部分地裂缝目前仍处于不稳定状态,并有可能进一步扩展。

地裂缝另一种表现形式为断层带沉陷,指F1A断层带发生沉陷,即当裂缝发展到地表后,基岩上盘连同上面相应的第四系覆盖层作为一个统一的整体作差异沉降,这种差异沉降导致地表沿断层延伸方向出现沉陷带。主要分布在原抚顺石油一厂、发电厂厂区以及市区F1A断层带一线。此外作为区内较为常见的空化现象长期影响厂区地表稳定。一般而言,由采矿工程活动引发的空化现象是该区地质体存在的弱面(不连续面)机械运动的一种形式,发生空化的岩体,其内部裂隙或空隙增大、增多,同时受地下水的综合作用,产生潜蚀渗透变形,在断裂集中地段发生地面沉陷。

2 试验区以往地面变形综合治理工程概况

西露天矿为保障矿山生产安全与城市的和谐发展与共存,本着“以人为本,预防为主,防治结合”的原则,采取综合整治措施,地质灾害危害得到有效遏制,矿区与城区相继建立了较为系统的地质灾害监测系统,目前滑坡与变形区域基本稳定。

发育于原石油一厂、发电厂厂区及城区站前地表区段的地裂缝灾害,作为重大地质灾害体,按照《抚顺市地质灾害区居民(6 141 户)避险搬迁安置实施方案》和《抚顺市地质灾害区居民(6 141 户)避险搬迁安置实施细则》和有关会议要求,抚顺市于2016 年6 月—2017 年有力有序推进并实现了地质灾害区居民(6 141 户)避险搬迁安置工作。此外,受厂区地裂缝影响严重,原石油一厂、发电厂均实施了避险搬迁措施,以上避险搬迁安置工作的实施,极大缓解了抚顺西露天矿地质灾害影响区城市安全面临的压力,同时也为进一步保障矿城安全奠定了坚实的基础。

资料显示,原石油一厂、发电厂厂区为满足安全生产的要求,企业联合科研院所专业技术人员,基于采动影响下地厂区地表变形破坏规律以及地质条件相互作用关系研究,采用多种加固技术手段进行科学试验与工程处置,以减缓变形扰动,防治地裂缝等地质灾害。综合治理时期分为2 个阶段:①20世纪90 年代;②2000—2008 年间。如1994—1996年西汽锅、厂办楼、消防楼、工会楼、蜡库等重要建筑物建造地下混合桩连续墙;1995—1997 年,针对F1A断层及北侧的次级断裂构造带、地下空化裂隙采用速凝早强型、高强型的注浆加固;2000—2006 年,对F1A断裂带区域、蜡库车间等区域进行了注浆治理。抚顺发电厂于2000 年3 月、2001 年5 月和10月、2005 年10 月、2006 年9 月和10 月、2007 年10月、2008 年5 月和10 月先后7 次分别对F1A断层破碎带、2#号机主厂房地基、1#和2#号3 500 m2冷却塔地基进行了注浆治理。主要的地基加固手段包括:由灌注桩、旋喷桩、钢管桩、定喷桩、基岩注浆、地梁联合形成的地下混合桩连续墙和地下空化裂隙的松散层、基岩层注浆等方法,从监测数据等反馈信息观察,地基加固措施取得了一定时间段减缓变形,保障厂区安全生产的目的效果。

3 断裂带注浆加固试验

3.1 地裂缝灾害现状及地层岩性

3.1.1 地裂缝灾害现状与分区

资料显示,厂区断裂带(尤其是F1A)20 世纪90年代中期雨季,曾出现8 个直径大于1 m、深近10 m 的椭圆形大坑,造成断裂带及其周边地基变形沉陷。多年的监测资料表明,厂区断裂带(尤其是F1A)均有显著的下沉变形,发生过地裂缝、断裂构造带沉陷严重变形,使影响范围内的建筑物遭到破坏。

根据前期不同阶段工程及研究实践,断裂带(尤其是F1A)及其边缘区域可分为强烈变形区、变形区及变形影响区3 个地段,从而通过物探工程与钻探工程,查明断裂带地裂缝发育区各试验段区域断裂带及其影响区域空化情况,进行相应注浆加固试验。通过注浆加固试验,明确各试验段注浆参数,并通过注浆后检测工程,对比前后试验数据,归纳总结并明确注浆效果,以期在城区场地整合利用过程中的得以推广应用。

1)强烈变形区(1 号区)。试验段位于原石油一厂工会教育处东侧横跨F1A断层,占地约1 845.82 m2。该区地裂缝发育、地表沉陷变形明显,可见陡坎等微地貌现象。

2)变形区(2 号区)。试验段位于发电厂西侧横跨F1A断层,占地约1 644.31 m2。该区地裂缝较发育、存在地表沉陷变形现象。

3)变形影响区(3 号区)。试验段位于原石油一厂厂区北东部横跨F41断层,占地约1 104.34 m2。该区地裂缝零星发育,建筑物有裂缝现象。

由高密度电法勘查剖面可知,区内第四系厚度一般在10~15 m,分布不均匀,岩性为素填土、砂卵石层,富水性较好,区内地下水主要赋存在第四系与底部基岩接触带处。区内地层大体相同,表层覆盖为第四系土层及砂卵石层,下部为基岩岩石的强风化、中风化、微风化依次逐层分布。勘查剖面出现了多处低阻异常,从异常形态、大小及与其周围围岩关系看,推测为岩石破碎带引起,此类地段结构松散、裂隙发育、透水性较好,所以电阻率数值显示较低。通过高密度电法勘查剖面在区内的低阻异常圈定的F1A断裂带,大致走向西南-东北,宽度约35~45 m,倾向北西,倾角约75°~85°;圈定F41断裂带,大致走向西南-东北,宽度约10~20 m,倾向北西,倾角约75°~85°。其中3 号区有F41经过,1 号、2 号区域有F1A经过。

3.1.2 地层岩性

钻探勘查显示,区内包括新生界第四系全新统冲洪积层、太古界变质岩地层2 个工程地质分层。

1)新生界第四系(土体)工程地质类型。第四系地层厚4.05~19.25 m,自上而下由杂填土、粉质黏土、强风化钙质砂岩、圆砾组成:①杂填土:由碎砖、碎石、煤矸石、黏性土等组成,稍湿,层厚0.60~7.50 m;②粉质黏土层:该层区内分布不连续,厚度变化较大,仅在3 号场地的ZK3-1 和ZK3-2 钻孔揭露,呈黄褐色,层状,团粒结构,干强度中等,韧性中等,稍湿-湿,软塑-可塑,层厚12.30~16.90 m;③粗砂:该层区内分布不连续,厚度变化大,在1 号和2 号场地的钻孔中均有揭露,呈黄褐色,层状,成分由长石、石英质矿物组成,稍密-中密,饱和,层厚0.80~20.60 m;④圆砾:该层区内厚度变化大,黄褐色,砾石母岩成分较复杂,砾石呈亚圆形,磨圆度一般~较好,分选性较差,一般粒径2~15 mm,最大粒径为25 mm,充填物为中粗砂,饱和,中密状态,层厚0.40~6.15 m,该层在区域内分布广泛。

2)古界(Ar)变质岩(岩体)工程地质类型。黑云二长花岗片麻岩,该层位是场地的基岩层,岩石灰黑色-灰绿色,中细粒变晶结构,片麻状构造,揭露厚21.15~47.50 m,强风化岩层承载力特征值208~940 kPa。主要矿物成分为:①斜长石:灰白色,半自形中细粒,板状-粒状,玻璃光泽,含量30%~40%;②钾长石:肉红色,半自形中细粒,板状-粒状,玻璃光泽,含量5%~15%;③石英:灰白色-乳白色,半透明,它形中细粒,玻璃光泽,含量25%~35%;④黑云母:灰褐色-灰绿色,板状-片状,细粒,珍珠光泽,含量30%。

3.2 断裂带勘查成果

断裂带勘查是在前期勘测研究工作基础上开展的,利用物探、钻孔等勘探手段进行的,主要是查证工作区内断裂带2008 年至今,包含原加固治理段(1区)、原局部治理段(2 区、3 区)等地段多因素影响下的地基现状基本情况。

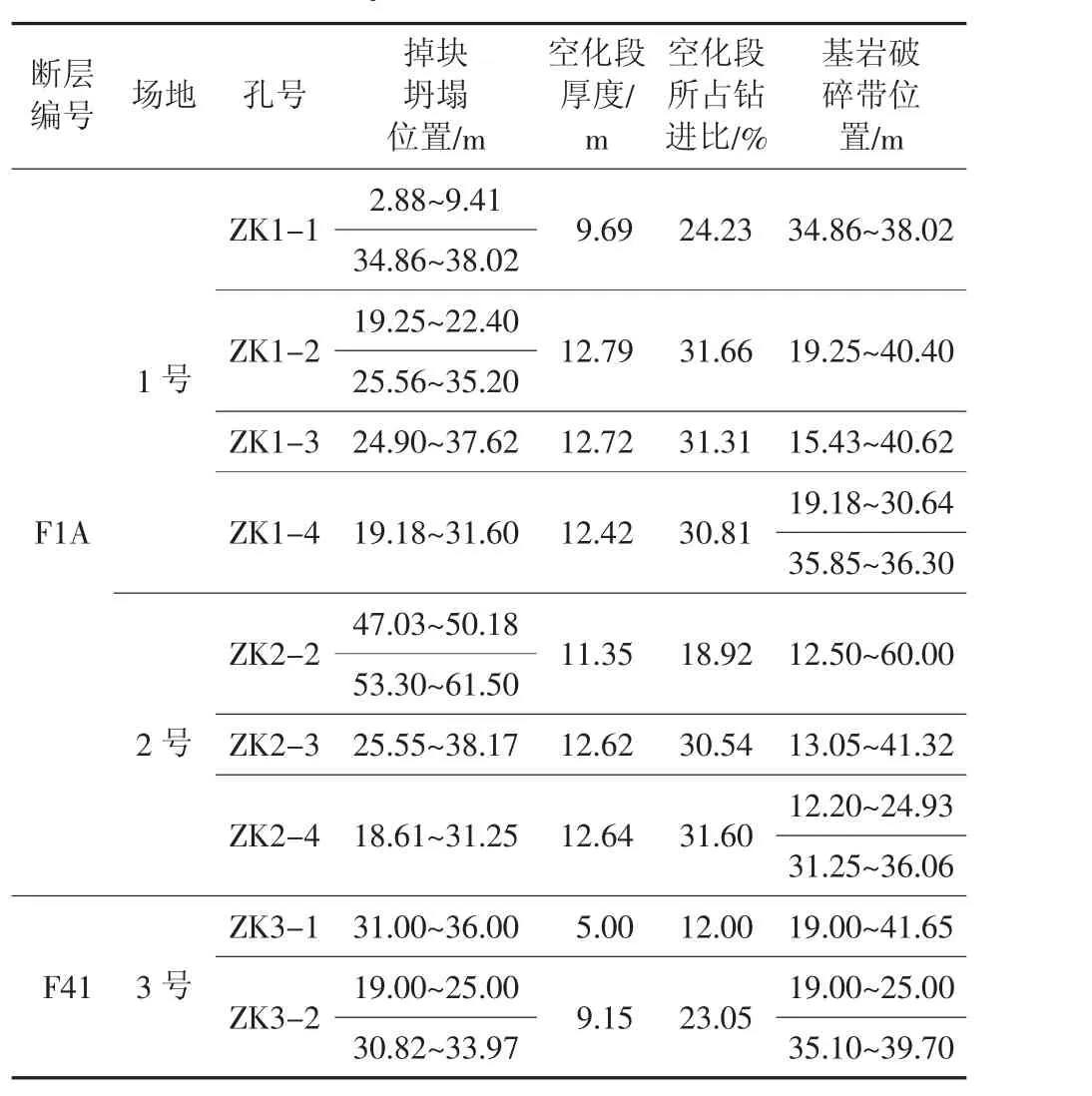

在物探勘测的基础上沿F1A断裂带异常区段施工了8 个钻孔,验证钻探均发现构造破碎带。钻孔中所见岩石具有多次破碎的特征,早期裂隙被石英、方解石脉充填胶结后,再次破碎,形成构造角砾岩或绿泥石化片岩。①F1A断裂经原石油一厂办公楼沿近北东方向延伸,在试验区范围内钻孔揭露宽度约7.5~12 m,产状330°~340°∠70°~88°;②F41断层破碎带发育情况:断层走向近东西,产状348°~355°∠65°~75°,断层北倾,断层性质为压性逆断层;③F41断层破碎带由断层角砾及断层泥组成,钻孔中黑云二长花岗质片麻岩绿泥石化发育,岩心破碎,多呈挤压破碎状,可见断层擦痕,角砾原岩为花岗片麻岩,硅质胶结,充填物胶结程度较好,经物探结果推断,破碎带宽10~20 m,钻孔揭露宽度15.8~17.4 m。断裂带情况勘测统计表见表1。

由表1 可以看出:1 号区~2 号区F1A空化段厚度及空化比最大值出现在ZK1-2 钻孔,为12.79 m及31.66%,最小值出现在ZK1-1、ZK2-2 钻孔,为9.69 m 及18.92%,平均值12.03 m 及28.44%;3 号区F41空化段厚度及空化比分别为9.15 m 及23.05%;1 号区~2 号区F1A空化段厚度及空化比略大于3 号区F41。总体来说,第四系底部与下付断裂带基岩交界面圆砾层位钻进过程中漏水或掉块严重;18.50~25.6 m 处破碎带及其一定范围内,岩体较破碎、空化相对严重。

表1 断裂带情况勘测统计表Table 1 Survey statistics of fault conditions

1 号区、2 号区F1A破碎带内平均透水率及渗透系数分别为4.44 L/(m·MPa·min)、4.48×10-2m/d;3号试验区F41破碎带内透水率及渗透系数分别为0.96 L/(m·MPa·min)、9.20×10-3m/d。反映出各区段内地层(基岩)空化程度存在一定差异性。

3.3 断裂带注浆加固技术试验

由于各试验段区域地层岩性、断裂构造及其破损情况等条件不同,注浆试验工程为达到各段工程注浆特性及注浆技术参数,便于确定和修正注浆方案,使设计、施工更符合实际情况,布置更为合理,需先进行一定规模和深度的现场注浆试验,以试验成果作为注浆设计和施工的主要依据。因此,注浆加固试验主要依据物探探查及钻探结果,针对不同区域具体地质条件及地基空化程度,采用松散层与基岩裂隙注浆相结合的方法进行。

3.3.1 注浆试验方案

1)注浆孔布置。①注浆有效扩散半径:根据以往注浆工程实践,定为5 m;②注浆孔间距:根据注浆有效扩散半径,注浆孔间距为8.7 m,呈等边三角形布置。

2)注浆材料和配合比。①加固试验主要以充填和加固为主,注浆材料采用425#普通硅酸盐水泥和水玻璃,实行单液注浆,水玻璃作为速凝剂;②水泥浆水灰比为1∶0.5~1∶1,各段初期浆液以稀浆为宜,水灰比为1∶0.5,后期浆液浓度逐渐提高,最后稳定在水灰比1∶1;③水玻璃选用模数2.4~2.8,浓度30~45 波美度,水玻璃用量一般占水泥用量的1%~5%,水泥浆与水玻璃的体积比为1∶0.6~1∶0.4。

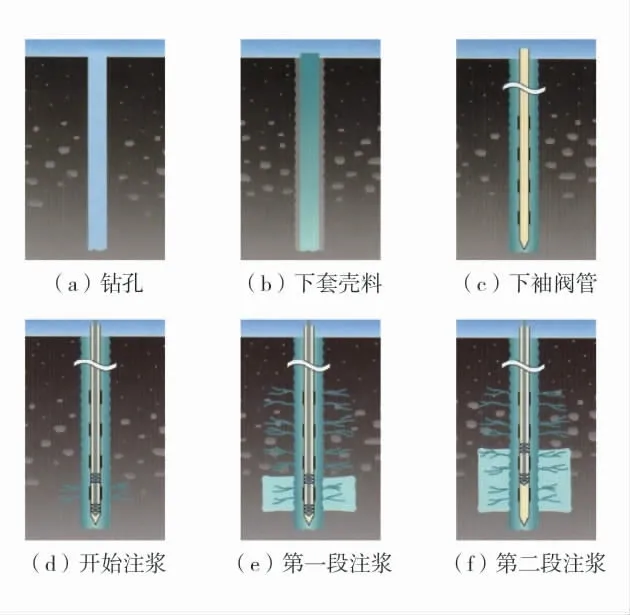

3)注浆施工工艺。采用袖阀管法施工,袖阀管法施工示意图如图3。袖阀管下入以后,下入注浆器,浆液通过注浆管冲开阀套进入需注浆加固的土体中;当注浆压力达到技术要求时,停止注浆后退1段,进行下一阶段注浆;在需要时,可在套管的适当位置重新下入注浆塞,进行重注。

图3 袖阀管法施工示意图Fig.3 Sleeve valve pipe construction diagrams

3.3.2 试验施工

3 号试验区在前期勘查中发现该区地表变形相对较小、空化区域相对较小,该区域均采用“袖阀管法”分段施工;1 号试验区和2 号试验区地表变形相对较大且空化段发育的区域采用“袖阀管法”与“全孔注浆法(不进行分段直接注浆至深度)”相结合的施工方法。

3 号试验区各注浆点除F41构造及构造带附近吃浆量较大外,其他点注浆量相对较小,在注浆过程中由于岩体裂隙(空洞)差异性较大,因而注浆压力及注浆量有较大的差异,在岩体裂隙空洞(不包括第四系)较小时,注浆压力控制在0.5~1.5 MPa,岩体裂隙(空洞)较发育区段时注浆压力控制在0.2~0.5 MPa 至深度,平均注浆量5.64 m3/点。

而2 号试验区和1 号试验区均位于F1A断裂构造带,地表变形大及空化带远大于3 号试验区,且该区空化(洞)连通性好,试验过程中发现不适宜采用“袖阀管法”施工。因此,针对现场实际,在保障施工质量及工期的条件下,2 号试验区采用了“袖阀管法”与“全孔注浆法(不进行分段直接注浆至深度)”相结合的施工方法,考虑该区注浆时间长,注浆量大,当注浆压力由0.1 MPa 升至0.5 MPa 视为注浆结束,注浆压力控制在0.2~0.5 MPa 至深度,平均注浆量11.843 m3/点;1 号试验区变形程度大、空化程度高,采用第四系地层与基岩分段注浆,即将由钻机揭露上部的松散层(15 m)下φ127 mm 花管至深度进行全孔注浆,待2 d 后,采用φ108 mm 钻具钻进至深度(35 m)在进行全孔注浆,上部的松散层注浆压力控制在小于0.2 MPa,下部注浆压力控制在0.5 MPa,注浆时段控制仍然采用由0 MPa 升至0.5 MPa 视为注浆结束的方法,1 号试验区平均注浆量13.464 m3/点。

3.3.3 试验效果

为考察注浆前后的效果,采用高密度电法进行了注浆区域对比解译工作的尝试(高密度电法剖面成果图略)。剖面近由东南至西北布设,点距5 m,测量最大深度61.5 m,控制长度300 m;电阻率剖面曲线变化较大,色带分布不均匀,电阻率不是层状变化,从电阻率数值来看,剖面上部约12~14 m 电阻率数值相对较高,推测为第四系土层或砂卵石层引起,下部电阻率数值相较高,推测为岩石的强风化、中风化、微风化依次逐层分布引起。在剖面的约80~155 m、250~265 m 地段,有2 处明显的低阻异常,电阻率数值区间在17~22 Ω·m,推测异常为破碎带引起,其异常位置与F1A、F41断裂带位置基本吻合。从注浆后验证剖面来看,破碎带区域(即预注浆区域)电阻率数值相对未注浆之前较高,推测注浆后原有孔隙被泥浆填充,孔隙度变小,透水性变差,电阻率数值随之增大,注浆效果较为理想。

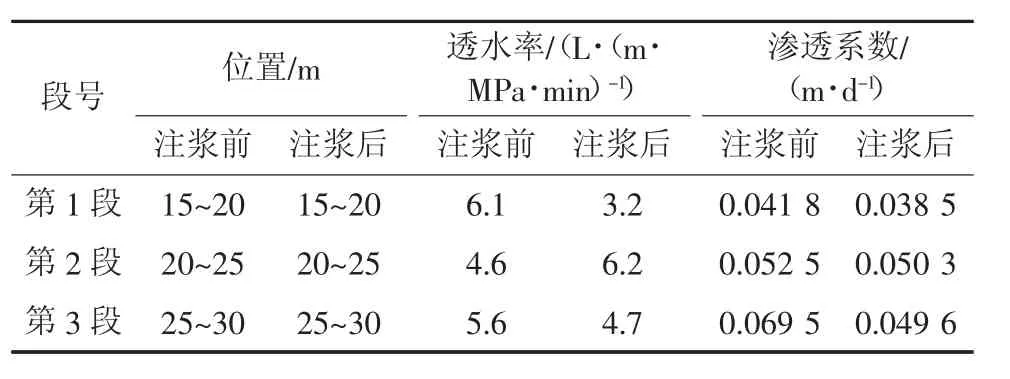

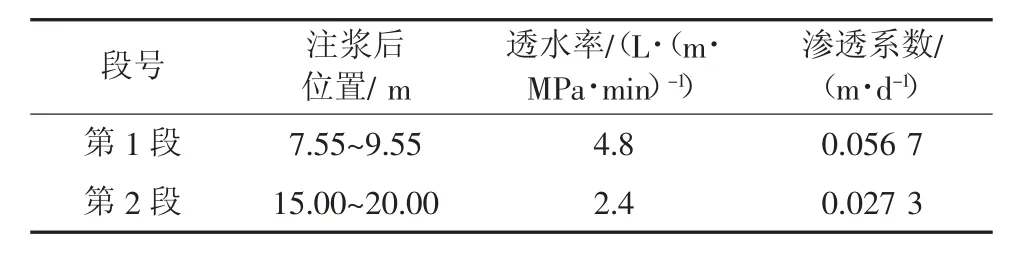

同时,为保障治理工程的效果,在注浆前后分别对同一注浆孔进行了压水试验,通过对注浆前后的实验数据分析对比,检验实施注浆治理试验及施工方案的可行性及有效性。压水试验质量检查结果:任意选取1 号注浆区域16#注浆孔、2 号注浆区域13#注浆孔、3 号注浆区域12#注浆孔,在注浆前进行了分段压水试验,注浆结束10 d 后,又重新透孔,进行注浆后分段压水试验,压水试验按SL25—92《水利水电工程钻孔压水试验规程》进行,注浆孔压水试验质量检查结果见表2~表5。

表2 1 号注浆区域16#注浆孔钻孔压水试验成果表Table 2 Table of water pressure test results of borehole 16#in No.1 grouting area

表3 1 号注浆区域JK1-3 钻孔压水试验成果表Table 3 Water pressure test results of JK1-3 hole in No.1 grouting area

表4 2 号注浆区域13#注浆孔钻孔压水试验成果表Table 4 Table of water pressure test results of borehole 13#in No.2 grouting area

通过试验孔的压水试验数据可以看:

1)1 号注浆区域属于西露天矿采动条件下的断裂构造变形区,其压水试验孔注浆后的透水率20~25 m、35~40 m 段要小于注浆前的透水率,降低幅度在16.0%~47.5%之间;而30~35 m 段透水率要高于注浆前。同时,渗透系数有降低,降低幅度在4.19%~28.6%之间。JK1-3 孔压水试验所得渗透系数降幅更为明显,资料显示该区第四系渗透系数平均值在0.196~48.000 m/d 之间,以注浆后的0.056 7 m/d 核算,降幅在71.07%以上,效果显著。

2)2 号注浆区域属于西露天矿采动条件下的断裂构造变形区,其压水试验孔注浆后的透水率要远小于注浆前的透水率,降低幅度50%左右。同时,渗透系数也降低明显,降低幅度在13.5%~38.6%之间。

3)3 号注浆区域属于西露天矿采动条件下的断裂构造变形影响区,地表变形量值及破坏程度较1号、2 号注浆区域要小,其压水试验孔注浆前后的透水率与渗透系数均小于1 号、2 号注浆区域,空化与空化率要小于前2 个区段。压水试验表明注浆后的透水率较注浆前,降低幅度1.04%~14.11%左右;同时,渗透系数也有所降低,降低幅度在2.17%~22.67%之间;二者降低幅度较1 号、2 号区域明显偏低。说明注浆治理方案可行,通过注浆治理,在原变形破坏较大的注浆区域内的孔隙得到很好填充固结,注浆起到了填充固结的作用,达到预期效果。

钻孔取样可直观地反映注浆效果,通过观察取出的岩心清楚地发现水泥浆液在地基内的分布和结实情况。取心孔孔位选择在注浆孔周围,距注浆孔0.5 m,取心后进行岩心编录和拍照。通过取心发现:①空化区(尤其是F1A断裂带空洞部位):水泥浆充填效果明显,相应层位取心的岩心呈柱状,水泥固结体,颜色为浅灰色,岩心柱体完整,强度大;②强风化岩层:岩石裂隙中有水泥充填;③原岩:为含砾粗砂,成分以粗砂为主,含圆砾、卵石,被注入的水泥充填胶结,形成水泥充填胶结的含砾粗砂,灰褐色,水泥分布不均,其中5.1~6.6 m 处含量多。通过注浆治理后的岩心分析可见,对第四系地层和断层破碎带进行注浆是行之有效的减少地层内部空隙,增加地层强度的方法,注浆加固起到预期的效果。

4 结 语

通过注浆加固技术试验,对加固区域地基空化区段进行了针对性的充填固化,钻探取心验证表明断裂带构造变形区空化隐患治理的必要性及其加固技术的有效性,与相应的地基治理措施如换填法、预压法、强夯法、深层搅拌法、高压喷射注浆法、振冲注浆法综合对比,选取的“袖阀管法”与“全孔注浆法(不进行分段直接注浆至深度)”相结合的施工方法合理可行,适用于抚顺西露天矿北帮地表断裂带地裂缝变形破坏地段加固工程。